- План описания моря Лаптевых

- 1 ответ

- Знаете ответ?

- Предметы

- Новые вопросы

- Рейтинг сайта

- Море Лаптевых

- Географическое положение

- Рельеф дна

- Краткая характеристика

- Биологические ресурсы моря Лаптевых

- Что мы узнали?

- Характеристика моря Лаптевых по плану, как написать?

- Характеристика моря лаптевых по плану 8. Море Лаптевых: описание и характеристика, острова и карта, впадающие реки. Использование моря Лаптевых

- Мореплавание

- Рельеф дна

- Климат и гидрологический режим

- Флора и фауна

- Хозяйственное значение

- Экология

- Происхождение названия

- Границы Моря Лаптевых

- Береговая линия

- Морское дно

- Климат

- Экология

- Географическое положение

- Рельеф дна

- Краткая характеристика

- Биологические ресурсы моря Лаптевых

- Что мы узнали?

- Тест по теме

- Оценка доклада

План описания моря Лаптевых

1 ответ

- Окраинное море. Относится к бассейну Северного Ледовитого океана.

- Географическое положение моря Лаптевых:

- Расположено между 72 и 80 параллелями северной широты, между меридианами 100 и 140 градусов восточной долготы.

- Площадь моря – 650 тысяч квадратных километров.

- Средняя глубина – 519 м., максимальная – 2980 м.

- Соленость моря составляет 20-30 ‰.

- Морской песочник.

- Черная казарка.

- Полярная сова.

- Пуночка.

- 1.

Дарья Лысенко 931

- 2.

Капитан Немо 691

- 3.

Регина Чистова 393

- 4.

Игорь Проскуренко 210

- 5.

Муки и Радости . 210

- 6.

Иван Кашинов 205

- 7.

Александр Шреков 154

- 8.

Марина Кулешова 114

- 9.

Сергей 105

- 10.

Minni_Art Wolfon4ik 99

- 1.

Игорь Проскуренко 24,711

- 2.

Кристина Волосочева 19,120

- 3.

Ekaterina 18,721

- 4.

Юлия Бронникова 18,580

- 5.

Darth Vader 17,856

- 6.

Алина Сайбель 16,787

- 7.

Мария Николаевна 15,775

- 8.

Лариса Самодурова 15,735

- 9.

Liza 15,165

- 10.

TorkMen 14,876

- 1. Виктория Нойманн — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 2. Bulat Sadykov — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 3. Дарья Волкова — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 1. Наталья Старостина — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 2. Николай З — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 3. Давид Мельников — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- Хатангский;

- Оленекский;

- Фаддея;

- Янский;

- Анабарский;

- бухта Марии Прончищевой;

- Эбеляхская губа;

- губа Буор-Хая.

- таяние льда;

- сток сибирских рек.

- загрязнения из многочисленных заводов и шахт;

- периодические разливы нефти;

- затонувшую и плавучую разлагающуюся древесину.

- Название моря

- К бассеину какого океана относится

- Площадь по сравнению с другими морями

- Температура воды

- Наибольшая и средняя глубина моря ее влияние на температуру воды

- Соленость моря

- Реки и впадающие в моря

- Биологические ресурсы моря

- Использование моря человеком

- Экологические проблемы моря и пути их решения

- Это море своё название море получило благодаря братьям — Харитонов и Дмитрию. Ранее оно называлось как Норденшёльда.

- Море Лаптевых принадлежит к бассейну

- Площадь равна шестьсот семидесяти двум тысячам квадратным километрам.

- Климат здесь довольно суровый, поэтому преимущественно, большее время, море покрыто льдом.

- Море Лаптевых можно назвать глубоким, так как максимальная его глубина достигает свыше трёх тысяч трёхсот метров, а средняя глубина равна пятьсот сорока метрам.

- Соленость воды низкая.

- В море впадает несколько рек, среди них есть крупные реки — Лена, Хатанга и Яна.

- Из-за низких температур и суровых условий в море Лаптевых существует довольно скудная растительность и животный мир.

- Человеком море используется преимущественно с целью добычи полезных ископаемых, а рыбалка и охота здесь довольно скудная.

- Море Лаптевых, как и любой другой природный объект имеет свои экологические проблемы. Прежде всего это загрязнение, которое возникает из-за близкого соседства с заводами. К тому же здесь бывает происходят разливы нефти, которые наносят огромный урон морю и его флоре и фауне.

- Хатангский;

- Оленекский;

- Фаддея;

- Янский;

- Анабарский;

- бухта Марии Прончищевой;

- Эбеляхская губа;

- губа Буор-Хая.

- таяние льда;

- сток сибирских рек.

- загрязнения из многочисленных заводов и шахт;

- периодические разливы нефти;

- затонувшую и плавучую разлагающуюся древесину.

Особенности органического мира.

Животные мир представлен рыбами, млекопитающими, птицами и зоопланктоном.

Рыб насчитывают около 39 основных видов. Среди них особенно распространены такие, как:

Из млекопитающих распространены:

Оценка: 4.1 ( 33 голоса)

Знаете ответ?

Предметы

Новые вопросы

Рейтинг сайта

Самые активные участники недели:

Три счастливчика, которые прошли хотя бы 1 тест:

Карты электронные(код), они будут отправлены в ближайшие дни сообщением Вконтакте или электронным письмом.

Источник

Море Лаптевых

Географическое положение

Площадь моря Лаптевых составляет 672 тыс. кв. км. Крупнейшая река, впадающая в море Лаптевых — Лена с ее большой дельтой. В море также впадают реки: Хатанга, Анабар, Оленек, Яна.

По типу расположения море Лаптевых является окраинным. Соседнее море — Карское, с ним море Лаптевых соединяется проливом Вилькицкого, а также, Восточно–Сибирское море, с которым оно соединяется проливами Санникова и Дмитрия Лаптева.

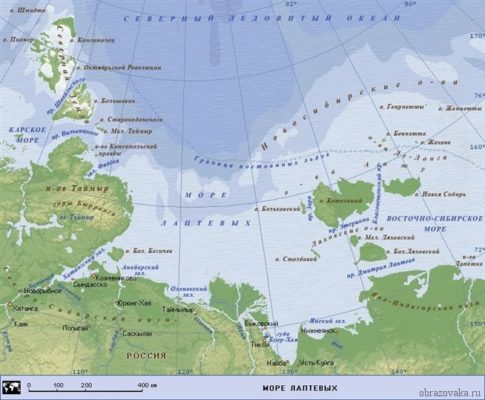

Рис. 1. Море Лаптевых на карте

Береговая линия сильно изрезана и образует заливы и бухты различных размеров. Прибрежный ландшафт разнообразен, с невысокими горами. Крупные заливы:

Рельеф дна

Максимальная глубина – 3385 метров, средняя глубина – 540 метров. Более половины моря занимает пологая материковая отмель. Там, где находится шельф, средняя глубина составляет около 50 метров. В северной части моря дно круто обрывается к ложу океана с глубинами порядка одного километра. В мелководных районах дно покрыто песком и илом с примесями гальки и валунов. На больших глубинах дно покрыто илом.

Краткая характеристика

Основной характеристикой моря Лаптевых является низкая температура воды. В зимний период подо льдом температура воды составляет от −0,8 °C в юго-восточной части до −1,8 °C . Выше глубины 100 метров весь слой воды имеет отрицательные температуры (до −1,8 °C). В летнее время характер распределения температуры поверхностных вод во многом связан с положением кромки льда, которая определяет площадь моря, подверженную летнему нагреванию.

Соленость моря Лаптевых быстро увеличивается с ростом глубины. Сильное влияние на этот показатель оказывают:

Вследствие относительно слабых ветров и небольших глубин море Лаптевых относительно спокойно, с волнами обычно в пределах 1 м. В июле-августе в открытом море могут наблюдаться волны высотой до 4-5 м., а в осенний период достигать 6 м.

Рис. 2. Море Лаптевых почти всегда покрыто льдами

Морозные зимы Арктики вызывают значительное образование морского льда, который покрывает акваторию моря почти весь год. Развитию льда способствует также мелководность моря и малая соленость его поверхностных вод. Как итог, море Лаптевых является крупнейшим источником арктического морского льда.

Несмотря на замерзание моря, навигация является основным видом человеческой деятельности в регионе, а одним из крупных портов является Тикси.

Рис. 3. Порт Тикси

Биологические ресурсы моря Лаптевых

Особенности органического мира моря Лаптевых обусловлены чрезвычайно суровым его климатом. Растительность моря представлена диатомовыми водорослями и незначительным количеством зеленых и сине-зеленых водорослей. Также в море присутствует около 30 видов зоопланктона. Флора побережья представлена мхами, лишайниками и несколькими видами цветущих растений.

Здесь постоянно обитают млекопитающие: морж, морской заяц, нерпа, гренландский тюлень, песец, северный олень, волк, горностай, полярный заяц и белый медведь.

Несмотря на крайне суровый климат, на морском побережье обитает несколько десятков видов птиц. Некоторые из них — оседлые и живут здесь постоянно (пуночка, полярная сова, черная казарка), в то время как другие — кочуют по приполярным районам или мигрируют с юга, создавая большие колонии на островах и побережье материка (гагарка, белая и полярная чайка, кайра).

К основным экологическим проблемам моря Лаптевых относят:

Что мы узнали?

По плану за 8 класс курса географии мы узнали, к бассейну какого океана относится море Лаптевых, является оно окраинным или внутренним, кто открыл и в честь кого названо это северное море. Если кратко описать его, то это мелководное, не слишком соленое море Северного Ледовитого океана, с суровым климатом, которое почти весь год покрыто льдами.

Источник

Характеристика моря Лаптевых по плану, как написать?

План характеристики моря Лаптевых

план описания моря лаптевых

море лаптевых по плану

описание моря лаптевых по плану 8

план описания моря лаптевых 8 класс география

Ниже приведен полный список рек:

Растительность моря это преимущественно водоросли, мхи и лишайники.

Из представителей животного мира можно выделить

Сал-река,протекающая в Ростовской области длиной-776 км пл.бассейна около 21000 км^2. Сал это одно из мест сражений русских с половцами.

Как минимум то, что Рейкьявик, который является столицей Исландии является еще по совместительству и самой северной столицей мира.

В зимние месяцы, хоть Исландия и расположена на севере температура не опускается ниже 10-12 градусов минуса, довольно необычно для северной страны.

Исландцы весьма необычный народ , они верят в эльфов и почитают их, даже строят для них небольшие дома.

Исландия является рекордсменом по количеству детей рожденных вне брака, видимо не принято там заключать браки так сразу.

В Исландии более 80 % расчетов приходится на банковские операции, невероятно но факт.

В Исландии нет лесов, также как нет и некоторых насекомых, допустим комаров, видимо там на севере они просто не приживаются, или их туда никто еще не привез.

Собо́р Непоро́чного Зача́тия Пресвято́й Де́вы Мари́и — неоготический собор в Москве, крупнейшиий католический собор в России, кафедральный собор архиепархии Матери Божией, возглавляемой архиепископом митрополитом Паоло Пецци.

Расположен по адресу: Малая Грузинская улица, дом 27/13. Ближайшие станции метро — Краснопресненская, Улица 1905 года и Белорусская-кольцевая.

Озеро Кабан находится в городе Казань (столица республики Татарстан) Можно выделить Верхний, Средний и Нижний Кабан.

Вот такая легенда существует о появлении такого названия озера. Еще возможно так назвали из-за того, что когда-то давным-давно рядом с озером обитали дикие кабаны.

Источник

Характеристика моря лаптевых по плану 8. Море Лаптевых: описание и характеристика, острова и карта, впадающие реки. Использование моря Лаптевых

Море Ла́птевых — окраинное море Северного Ледовитого океана. Площадь поверхности моря 662 000 км². Расположено между северным побережьем Сибири на юге, полуостровом Таймыр, островами Северная Земля на западе и Новосибирскими островами на востоке. Исторические названия: Татарское, Ленское (на картах XVI-XVII веков), Сибирское, Ледовитое (XVIII-XIX века). В 1883 году полярный исследователь Фритьоф Нансен назвал море именем Норденшёльда. Это имя сохранялось за ним до 1935 года. В 1913 году по предложению океанографа Ю. М. Шокальского Русское географическое общество утвердило нынешнее название — в честь двоюродных братьев Дмитрия и Харитона Лаптевых,которые исследовали эту суровую территорию еще в XVIII веке. Официально оно было закреплено только решением ЦИК СССР от 27 июня 1935 года. На языке коренных жителей, якутов, название звучит как Лаптевтар.

|

Берега сильно изрезаны. Крупные заливы: Хатангский, Оленёкский, Фаддея, Янский, Анабарский, бухта Марии Прончищевой, Буор-Хая. В западной части моря и дельтах рек расположено несколько десятков островов. Частые штормы и течения вследствие таяния льда приводят к сильной их эрозии, так например Семёновский и Васильевский острова, открытые в 1815 году, уже исчезли. Наиболее значительные группы островов: Северная Земля, Комсомольской правды и Фаддея. Крупнейшие одиночные острова: Большой Бегичев (1764 км²), Бельковский (500 км²), Малый Таймыр (250 км²), Столбовой (170 км²), остров Старокадомского (110 км²), и Песчаный (17 км²). В юго-западной части моря расположены острова Комсомольской правды. В море впадают реки: Хатанга, Анабар, Оленёк, Лена, Яна. Некоторые реки образуют большие дельты.

Мореплавание

Побережье моря Лаптевых издавна было населено аборигенными племенами северной Сибири, такими как юкагиры и чуванцы. Традиционными занятиями этих племён были рыбалка, охота, кочевое оленеводство, а также охота на диких оленей. Начиная со II века началась постепенная ассимиляция юкагиров эвенами и эвенками, а с IX века куда более многочисленными якутами, а в дальнейшем коряками и чукчами. Русские начали исследовать побережье моря Лаптевых и близлежащие острова приблизительно в XVII веке, сплавляясь по течению сибирских рек. В 1629 году сибирские казаки спустились по Лене до устья. В 1633 году отряд Ивана Перфирьева отправился из Жиганска вниз по Лене, затем половина отряда во главе с Иваном Ребровым достигла устья реки Оленёк, а сам Перфирьев прошёл на Яну. К 1638 году была обнаружена река Хатанга и промышленники с Лены поднимались по ней, перебирались волоком по внутренним водам Таймыра на Пясину и охотились на берегах Енисея. В 1735 на дубельт-шлюпке «Якутск» лейтенант Василий Прончищев прошёл от Лены до устья Анабара и к восточному берегу Таймыра. После гибели Прончищева от цинги в 1736 его работу на «Якутске» продолжил Харитон Лаптев, чей двоюродный брат Дмитрий Лаптев в 1739 году прошёл на боте «Иркутск» от устья Лены на восток до устья реки Хрома, впадающей в Восточно-Сибирское море. Пролив между двумя морями носит имя Дмитрия Лаптева. И само Сибирское море названо в честь Лаптевых, так как они первыми нанесли на карту его берега.

Навигация в море Лаптевых стала возможна благодаря работе (1821-1823) лейтенанта Петра Анжу, описавшего берег материка и всех Новосибирских островов, которые он объездил на нартах в поисках так и не найденной Земли Санникова. Анжу провёл первые исследования господствующих ветров моря Лаптевых, его подвижных и паковых льдов. Он произвёл промеры глубин, передвигаясь то по воде на лодке, то по льду на санях.

Первым, кто сумел совершить плавание через всё море Лаптевых от мыса Челюскин на западе до мыса Святой Нос на востоке, стал шведский барон Адольф Эрик Норденшельд. Его парусно-паровое судно «Вега» в сопровождении парохода «Лена» 19 августа 1875 встало на якорь у мыса Челюскин, 27 августа достигло устья Лены, куда ушла «Лена», направлявшаяся в Якутск. 30 августа «Вега» была в проливе Дмитрия Лаптева у берегов острова Большой Ляховский. В 1893 году практически всё море Лаптевых прошла норвежская исследовательская шхуна «Фрам» Фритьофа Нансена, которая вмёрзла в лёд у Новосибирских островов, откуда начался её дрейф на север.

В начале XX века море несколько раз пересекали русские экспедиции на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач». С 1932 года через море Лаптевых пролегает Северный морской путь, регулярные рейсы с 1935. Здесь самый короткий на всём Северном морском пути период навигации — только в августе и сентябре. Базовый порт — Тикси, имеются также порты в устьях рек — Хатанга, Усть-Оленёк, Нижнеянск.

Рельеф дна

Море Лаптевых расположено в зоне шельфа, материкового склона и занимает небольшой участок ложа океана. В связи с таким расположением рельеф дна является равниной, которая резко обрывается на севере. Преобладают глубины до 50 м, наибольшая глубина 3385 метров, средняя глубина 540 метров. В мелководных районах дно покрыто песком и илом с примесями гальки и валунов. У берегов речные осадки накапливаются с большой скоростью, до 20-25 сантиметров в год. На больших глубинах дно покрыто илом.

Климат и гидрологический режим

Климат моря Лаптевых — арктический континентальный и, в связи с удалённостью от Атлантического и Тихого океанов, является одним из самых суровых среди арктических морей. Полярная ночь и полярный день длятся около 3 месяцев в году на юге и 5 месяцев на севере. Самый холодный месяц январь. Средняя температура в январе до −31°C и −34°C, а минимальная составляет −50°C. В июле температура поднимается до 0 °C +5 °C, однако, она может достигать и +22-24 °C на побережье в августе. Сильные ветры, метели и снежные бури являются обычными в зимний период. Снег падает даже летом и чередуется с туманами.

Море характеризуется низкой температурой воды. В зимний период подо льдом температура воды составляет от −0,8°C−1,8°C. Летом в свободных ото льда районах моря самый верхний слой воды может прогреваться до 4-6°C, в заливах до 8-10°C. Солёность морской воды у поверхности в северо-западной части моря зимой составляет 34 ‰, в южной части — до 20-25 ‰. Около устьев рек она составляет менее 10 ‰. Сильное влияние на солёность поверхностных вод оказывают таяние льда и сток сибирских рек. Бо́льшая часть речного стока (около 70%) приходится на долю Лены. Другие реки, вносящие значительный вклад в совокупный сток: Хатанга, Оленёк, Яна и Анабар. Приливы высотой в среднем до 50 сантиметров. Величину приливов значительно уменьшает ледяной покров. В Хатангском заливе из-за его воронкообразной формы приливная волна может достигать 2 метров.Вследствие относительно слабых ветров и небольших глубин море Лаптевых относительно спокойно, с волнами обычно в пределах 1 метра. В июле-августе в открытом море могут наблюдаться волны высотой до 4-5 м, а в осенний период достигать 6 метров.

Морозные зимы Арктики вызывают значительное образование морского льда, который покрывает акваторию моря почти весь год. Развитию льда способствует также мелководность моря и малая солёность его поверхностных вод. Море Лаптевых является крупнейшим источником арктического морского льда.

Флора и фауна

Флора и фауна немногочисленна в связи с суровым климатом. Растительность моря представлена в основном диатомовыми водорослями, которых здесь более 100 видов. В море отмечено 39 видов рыб, большей частью типичных для солоноватой водной среды. Основными из них являются различные виды хариусов и сиги, как например муксун, чир, омуль. Распространены также сардина, беринговоморский омуль, полярная корюшка, навага, сайка, камбала, арктический голец и нельма. Здесь постоянно обитают млекопитающие: морж, морской заяц, нерпа, гренландский тюлень, копытный лемминг, песец, северный олень, волк, горностай, полярный заяц и белый медведь. Сезонные миграции к берегу совершает белуха.

Здесь обитает несколько десятков видов птиц. Некоторые из них — оседлые и живут здесь постоянно. Это пуночка, морской песочник, полярная сова и чёрная казарка. Есть и те, которые кочуют по приполярным районам или мигрируют с юга, создавая большие колонии на островах и побережье материка. К ним относятся гагарка, обыкновенный чистик, белая чайка, кайра, ржанкообразные и полярная чайка. Также встречаются поморниковые, крачки, глупыш, бургомистр, розовая чайка, морянка, гаги, гагары и белая куропатка. В 1985 году в дельте реки Лены был организован Усть-Ленский заповедник. В 1993 году в его охранную зону были включены также все острова Новосибирского архипелага.

Хозяйственное значение

Море Лаптевых — единственное российское море, где нет ни одного обитаемого острова с постоянным населением без учёта полярных станций и военных объектов. Охота и рыболовство слабо распространены и сосредоточены в основном в дельтах рек. Охота на морских млекопитающих практикуется только коренными жителями. В частности, охота на моржа разрешена только научным экспедициям и местным племенам, которым она требуется для существования. Северный морской путь является важнейшим способом доставки грузов в отдалённые районы России — север Красноярского края, Якутию и Чукотку. Море Лаптевых – это место проведения различных научных исследований. Ученые изучают, как циркулирует вода, наблюдают за ледовым балансом, делают гидрометеорологические прогнозы.

Экология

Загрязнение воды относительно низко и в основном происходит из-за работы многочисленных заводов и шахт, расположенных на реках Лена, Яна и Анабар. Отходы этих предприятий содержат фенолы, медь и цинк и постоянно смываются в море с током речных вод. Другим постоянным источником загрязнения является посёлок городского типа Тикси. В период навигации, а также в процессе добычи нефти, происходят периодические её разливы. Ещё один крупный источник загрязнения — затонувшая и плавучая разлагающаяся древесина, оказавшаяся в воде в результате десятилетий постоянно осуществляемого лесосплава.

Море Лаптевых относится к группе окраинных морей Северного Ледовитого океана. Расположено между Северной Землёй и Новосибирскими островами. Площадь водоёма составляет около 678 тыс. кв. км. Объём воды достигает 363 тыс. куб. км. Средняя глубина равняется 578 метров, а максимальная соответствует 3385 метрам. Климат в этих местах арктический, солёность воды низкая, ледяной покров держится большую часть года и только частично отступает в конце лета, начале осени. В водоём впадает крупная сибирская река Лена .

Происхождение названия

Названо море в честь русских землепроходцев и двоюродных братьев Харитона и Дмитрия Лаптевых. Они осваивали этот неприветливый регион в первой половине XVIII века. До этого в XVII и XVIII веках водоём называли то Ледовитым, то Сибирским, то Ленским, то Татарским морем. В 1883 году известный норвежский исследователь Фритьоф Нансен предложил другое название – море Норденшёльда в честь шведского географа и геолога Адольфа Эрика Норденшёльда.

Это название продержалось до начало XX века, когда Русское географическое общество утвердило современное название, а в честь знаменитого шведа назвали архипелаг в Карском море . Официальное же решение по этому вопросу было вынесло советское правительство летом 1935 года.

Море Лаптевых на карте

Границы Моря Лаптевых

На западе водоём ограничен архипелагом Северная Земля. Самой северной точкой считается мыс Арктический на острове Комсомолец. Восточной границей считаются Новосибирские острова с самой северной точкой на острове Котельный мысом Анисий. Восточная граница заканчивается на мысе Святой Нос и далее на запад по побережью материка до полуострова Таймыр.

Береговая линия

Впадающая в море Лаптевых река Лена образует обширную дельту. Помимо этого в водоём впадают такие реки как Яна, Хатанга, Оленёк, Анабар. Береговая линия изрезанная с длиной 1300 км. Она имеет много заливов и бухт. Самой восточной является Эбелляхская губа (губа — далеко впадающий в сушу залив, в который, как правило, впадает река). Далее на запад идут Селляхская губа, Янский залив, губа Буор-Хая, Оленекский залив, Анабарский залив, бухта Нордвик, и самым западным является Хатангский залив.

В районе юго-западного побережья находятся такие остова как Малый и Большой Бегичев, остров Преображенский, Песчаный, остров Псов, острова Петра. Всего же вблизи береговой линии насчитывается несколько десятков островов, а их общая площадь равна 3,8 тыс. кв. км. В результате эрозии некоторые острова разрушаются и исчезают.

Морское дно

Более половины морского дна представляет собой материковую отмель с глубиной не более 60 метров. В южных районах есть места, где глубина соответствует 25-30 метрам. В северной части водоёма дно резко обрывается вниз и глубина доходит до 1 км и более. Максимальная глубина 3385 метра зафиксирована в северной части моря в котловине Нансена, где толща воды в среднем соответствует 2 км.

Для моря Лаптевых характерны низкие температурные режимы Они варьируются в пределах от -1,8 градусов по Цельсию на севере, до -0,8 градусов по Цельсию в юго-восточной части. Температура средних слоёв воды составляет 1,5 градуса по Цельсию. На глубине температурный режим холоднее и достигает -0,8 градусов по Цельсию. В летние месяцы вода прогревается солнцем в заливах до 8-10 градусов по Цельсию и до 2-3 градусов по Цельсию в открытом море.

На солёность морской воды в значительной степени влияет таяние льда и речные стоки. Зимой солёность в южных районах составляет 20-25 промилле, а на севере достигает 34 промилле. Летом соответственно уменьшается на 10% и 32%.

70% всего речного стока (515 тыс. куб. км) даёт река Лена. А речной сток всех рек, впадающих в рассматриваемый водоём, достигает 730 тыс. куб. км. Из-за плавления льда 90% стока приходится на июнь-сентябрь, а в январе данный показатель составляет лишь 5%.

Приливы полусуточные со средней амплитудой 0,5 метра. В Хатангском заливе они достигают 2 метров. Сезонные колебания уровня воды составляют 40 см. Ветра слабые, поэтому высота волн обычно не превышает 1 метр. Летом в центральных районах моря бывают волны высотой 4-5 метров, а осенью могут достигать 6 метров в высоту.

Климат

Море Лаптевых удалено как от Тихого , так и Атлантического океанов , поэтому преобладает арктический климат. Полярная ночь длится 3 месяца в году на юге и 5 месяцев на севере. Температура воздуха ниже 0 градусов 11 месяцев в году на севере и 9 месяцев на юге. Средняя температура января составляет -32 градуса по Цельсию, а минимальная равна -50 градусов по Цельсию.

Летом температура на юге поднимается до 10 градусов по Цельсию. На побережье она может подниматься до 24 градусов по Цельсию. Максимальный летний температурный режим, зафиксированный в Тикси, составил 32 градуса по Цельсию. Однако в туманную погоду летом может выпасть снег, а для зимы характерны метели и бури.

На море хоть и слабо, но развито судоходство, а основным морским портом является Тикси. В 30-е годы прошлого века было создано Главное управление северных морских путей, которое заведовало судами, курсировавшими по морю Лаптевых. Корабли двигались караваном за ледоколом. Перевозили они лес, меха, различные строительные материалы. В наши дни северным путём осуществляется доставка грузов в северные районы России.

Экология

Рассматриваемый водоём считается мало загрязнённым. Негативное воздействие оказывают предприятия, расположенные на берегах рек Лена, Анабар, Яна. Именно от них в морскую воду попадают фенолы, цинк, медь. Свою лепту в загрязнение вносит и административный центр Тикси. Источником загрязнения также является гниющая древесина, попадающая в море в результате лесосплава. Всё это вызывает высокую концентрацию фенола.

Солёность морской воды у поверхности в северо-западной части моря составляет 28 промилле, в южной части — до 15 промилле, около устьев рек — менее 10 промилле. Сильное влияние на солёность поверхностных вод оказывают сток сибирских рек и таяние льда. С увеличением глубины солёность быстро увеличивается, достигая 33 промилле.

Гидрологический режим Поверхностные течения моря образуют циклонический (то есть против часовой стрелки) круговорот. Приливы полусуточные, высотой в среднем до 50 сантиметров. Величину приливов значительно уменьшает ледяной покров. Сгонно-нагонные колебания уровня моря значительные — до 2 метров, а в заливах достигают 2,5 метров. Море Лаптевых — одно из самых суровых арктических морей, морозные зимы вызывают значительное развитие морского льда, который покрывает акваторию моря почти весь год. Развитию льда способствует также мелководность моря и малая солёность его поверхностных вод. На сотни километров от берега вглубь моря распространён припай с толщиной до 2 и более метров. В не занятых припаем районах наблюдаются плавучие льды, а на северо-западной окраине моря — айсберги.

Море Лаптевых — окраинное море Северного Ледовитого океана. Расположено между северными берегами Сибири на юге, полуостровом Таймыр, островами Северная Земля на западе и Новосибирскими островами на востоке, а свое название получило в честь российских полярных исследователей — двоюродных братьев Дмитрия и Харитона Лаптевых. Суровое северное море имеет непростую историю его исследования и установления точных границ.

Географическое положение

Площадь моря Лаптевых составляет 672 тыс. кв. км. Крупнейшая река, впадающая в море Лаптевых — Лена с ее большой дельтой. В море также впадают реки: Хатанга, Анабар, Оленек, Яна.

По типу расположения море Лаптевых является окраинным. Соседнее море — Карское, с ним море Лаптевых соединяется проливом Вилькицкого, а также, Восточно-Сибирское море, с которым оно соединяется проливами Санникова и Дмитрия Лаптева.

Рис. 1. Море Лаптевых на карте

Береговая линия сильно изрезана и образует заливы и бухты различных размеров. Прибрежный ландшафт разнообразен, с невысокими горами. Крупные заливы:

Рельеф дна

Максимальная глубина – 3385 метров, средняя глубина – 540 метров. Более половины моря занимает пологая материковая отмель. Там, где находится шельф, средняя глубина составляет около 50 метров. В северной части моря дно круто обрывается к ложу океана с глубинами порядка одного километра. В мелководных районах дно покрыто песком и илом с примесями гальки и валунов. На больших глубинах дно покрыто илом.

ТОП-1 статья которые читают вместе с этой

Краткая характеристика

Основной характеристикой моря Лаптевых является низкая температура воды. В зимний период подо льдом температура воды составляет от −0,8 °C в юго-восточной части до −1,8 °C . Выше глубины 100 метров весь слой воды имеет отрицательные температуры (до −1,8 °C). В летнее время характер распределения температуры поверхностных вод во многом связан с положением кромки льда, которая определяет площадь моря, подверженную летнему нагреванию.

Соленость моря Лаптевых быстро увеличивается с ростом глубины. Сильное влияние на этот показатель оказывают:

Вследствие относительно слабых ветров и небольших глубин море Лаптевых относительно спокойно, с волнами обычно в пределах 1 м. В июле-августе в открытом море могут наблюдаться волны высотой до 4-5 м., а в осенний период достигать 6 м.

Рис. 2. Море Лаптевых почти всегда покрыто льдами

Морозные зимы Арктики вызывают значительное образование морского льда, который покрывает акваторию моря почти весь год. Развитию льда способствует также мелководность моря и малая соленость его поверхностных вод. Как итог, море Лаптевых является крупнейшим источником арктического морского льда.

Несмотря на замерзание моря, навигация является основным видом человеческой деятельности в регионе, а одним из крупных портов является Тикси.

Рис. 3. Порт Тикси

Биологические ресурсы моря Лаптевых

Особенности органического мира моря Лаптевых обусловлены чрезвычайно суровым его климатом. Растительность моря представлена диатомовыми водорослями и незначительным количеством зеленых и сине-зеленых водорослей. Также в море присутствует около 30 видов зоопланктона. Флора побережья представлена мхами, лишайниками и несколькими видами цветущих растений.

Здесь постоянно обитают млекопитающие: морж, морской заяц, нерпа, гренландский тюлень, песец, северный олень, волк, горностай, полярный заяц и белый медведь.

Несмотря на крайне суровый климат, на морском побережье обитает несколько десятков видов птиц. Некоторые из них — оседлые и живут здесь постоянно (пуночка, полярная сова, черная казарка), в то время как другие — кочуют по приполярным районам или мигрируют с юга, создавая большие колонии на островах и побережье материка (гагарка, белая и полярная чайка, кайра).

К основным экологическим проблемам моря Лаптевых относят:

Что мы узнали?

По плану за 8 класс курса географии мы узнали, к бассейну какого океана относится море Лаптевых, является оно окраинным или внутренним, кто открыл и в честь кого названо это северное море. Если кратко описать его, то это мелководное, не слишком соленое море Северного Ледовитого океана, с суровым климатом, которое почти весь год покрыто льдами.

Тест по теме

Оценка доклада

Средняя оценка: 4.3 . Всего получено оценок: 155.

Posted Пнд, 27/04/2015 — 06:59 by Кэп

Мо́ре Ла́птевых (якут. Лаптевтар байҕаллара) — окраинное море Северного Ледовитого океана. Расположено между северным побережьем Сибири на юге, островами Северная Земля на западе и .

Море названо в честь русских полярных исследователей — двоюродных братьев Дмитрия и Харитона Лаптевых. В прошлом было известно под разными названиями, последнее из которых — море Норденшёльда.

Море обладает суровым климатом с температурой ниже 0 °C в течение более чем девяти месяцев в году, низкой солёностью воды, скудной флорой и фауной, а также низкой численностью населения на побережье. Большую часть времени, за исключением августа и сентября, оно находится подо льдом.

карта моря Лаптевых

Морское побережье в течение тысячелетий было населено коренными племенами юкагиров, а позднее эвенов и эвенков, занимавшихся рыбалкой, охотой и кочевым оленеводством. Затем берега были заселены якутами и русскими. Освоение территории русскими исследователями началось в XVII веке с юга, вдоль русел впадающих в море рек.

В море Лаптевых существует несколько десятков островов, на многих из которых находят хорошо сохранившиеся останки мамонтов.

Основными видами деятельности человека в данной области являются добыча полезных ископаемых и навигация по Северному морскому пути; рыбалка и охота практикуются, но коммерческого значения не имеют. Самый большой посёлок и порт — Тикси.

Протяжённость и границы

Основные физико-географические черты. Между архипелагом Северной Земли и на западе и лежит море, которое носит имя братьев Лаптевых. Оно ограничено естественными рубежами и условными линиями. Его западная граница проходит по восточным от м. Арктический (о. Комсомолец), затем через пролив Красной Армии по восточному берегу о. Октябрьской Революции до м. Анучина, через пролив Шокальского до м. Песчаный на о. Большевик и по его восточному берегу до м. Вайгач, затем по восточной границе пролива Вилькицкого и далее по материковому берегу до вершины Хатангского залива.

Северная граница моря проходит от м. Арктический до точки пересечения меридиана северной оконечности о. Котельный (139° в. д.) с краем материковой отмели (79° с. ш., 139° в. д.), восточная граница от указанной точки — к западному берегу о. Котельный, далее по западной границе пролива Санникова, огибает западные берега островов Большой и Малый Ляховские и затем идет по западной границе пролива Дмитрия Лаптева. Южная граница моря проходит по материковому берегу от м. Святой Нос до вершины Хатангского залива. В этих границах море лежит между параллелями 81°16′ и 70°42′ с. ш. и меридианами 95°44′ и 143°30′ в. д.

По географическому положению и гидрологическим условиям, отличным от океана, с которым море свободно сообщается, оно относится к типу материковых окраинных морей. В принятых границах море Лаптевых имеет следующие размеры: площадь — 662 тыс. км2, объем 353 тыс. км3, средняя глубина 533 м, наибольшая глубина 3385 м.

Море Лаптевых на берегу самого северного моря

Физико-географическое положение

Площадь поверхности моря 672 000 км².

Крупнейшая река, впадающая в море Лаптевых (и вторая по величине из рек Арктики после Енисея) — Лена с её большой дельтой. В море также впадают реки: Хатанга, Анабар, Оленёк, Яна.

Берега сильно изрезаны и образуют заливы и бухты различных размеров. Прибрежный ландшафт разнообразен, с невысокими горами.

Крупные заливы: Хатангский, Оленёкский, Фаддея, Янский, Анабарский, бухта Марии Прончищевой, Буор-Хая.

В западной части моря и дельтах рек расположено несколько десятков островов общей площадью 3784 км². Частые штормы и течения вследствие таяния льда приводят к сильной эрозии островов, так например Семёновский и Васильевский острова, открытые в 1815 году, уже исчезли.

Наиболее Комсомольской правды и Фаддея.

Крупнейшие одиночные острова: Большой Бегичев (1764 км²), Бельковский (500 км²), Малый Таймыр (250 км²), Столбовой (170 км²), остров Старокадомского (110 км²), и Песчаный (17 км²)

Рельеф дна

Преобладают глубины до 50 м, наибольшая глубина 3385 метров, средняя глубина 540 метров. Более половины моря (53 %) — пологая материковая отмель со средней глубиной менее или немногим более 50 метров, к тому же районы дна к югу от 76-ой параллели находятся на глубине менее 25 метров. В северной части моря дно круто обрывается к ложу океана с глубинами порядка одного километра (22 % площади моря). В мелководных районах дно покрыто песком и илом с примесями гальки и валунов. У берегов речные осадки накапливаются с большой скоростью, до 20-25 сантиметров в год. На больших глубинах дно покрыто илом.

Материковый склон прорезан жёлобом Садко, переходящим на севере в котловину Нансена с глубинами свыше 2 километров, здесь же отмечена максимальная глубина моря Лаптевых — 3385 метров (79°35′ с. ш. 124°40′ в. д.).

полярное сияние в море Лаптевых

Климат

Климат моря Лаптевых — арктический континентальный и, в связи с удалённостью от Атлантического и Тихого океанов, является одним из самых суровых среди арктических морей. Полярная ночь и полярный день длятся около 3 месяцев в году на юге и 5 месяцев на севере. Температура воздуха остаётся ниже 0 °C 11 месяцев в году на севере и 9 месяцев на юге.

Средняя температура в январе (самый холодный месяц) варьируется в зависимости от конкретного места между −31 °C и −34 °C, а минимальная составляет −50 °C. В июле температура поднимается до 0 °C (максимальная 4 °C) на севере и до 5 °C (максимальная 10 °C) на юге, однако, она может достигать и 22-24 °C на побережье в августе. Максимум в 32,7 °C был зафиксирован в Тикси. Сильные ветры, метели и снежные бури являются обычными в зимний период. Снег падает даже летом и чередуется с туманами. Ветры зимой дуют с юга и юго-запада со средней скоростью 8 м/с и стихают к весне. Летом они меняют направление на северное, и их скорость составляет 3-4 м/с. Относительно слабая скорость ветра приводит к низкой конвекции в поверхностных водах, которая происходит только на глубину 5-10 метров.

бухта Тикси Море Лаптевых

ГИДРОЛОГИИ МОРЯ

Гидрологическая характеристика.

Большой в целом материковый сток, распространение распресненных вод на обширных пространствах моря вместе с другими факторами (суровость климата, свободный водообмен с Северным Ледовитым океаном, круглогодично существующие льды на значительных площадях) заметно сказываются на гидрологических условиях моря Лаптевых. Это прежде всего проявляется на величинах распределения и пространственно-временной изменчивости океанологических характеристик в рассматриваемом море.

На протяжении большей части года температура воды близка к точке замерзания. В холодные сезоны она быстро понижается осенью, а зимой на поверхности изменяется по пространству моря от −0,8° (у о. Мостах) до −1,7° (у м. Челюскин). Близкие величины наблюдаются в это время и в других районах. В первые месяцы весеннего прогрева происходит таяние льда, поэтому температура воды остается почти такой же, как и зимой. Только в прибрежных районах, особенно возле устьевых областей, которые раньше других очищаются ото льда, температура воды повышается. Ее величины в общем понижаются с юга на север и с востока на запад. Летом поверхность моря прогревается. В августе на юге (губа Буор-Хая) температура воды на поверхности может достигать +10° и даже +14°, в центральных районах она равна +3—5°, у северной оконечности о. Котельного и у м. Челюскин +0,8—1,0°. В общем западная часть моря, куда приходят холодные воды Арктического бассейна, характеризуется более низкими величинами (+2—3°) температуры воды, чем восточная, где сосредоточена основная масса теплых речных вод, поэтому поверхностная температура может достигать здесь +6—8°.

Вертикальное распределение температуры воды неодинаково в холодные и теплые сезоны. Ее изменение с глубиной отчетливо выражено только летом. Зимой в районах с глубинами до 50—60 м температура воды одинакова от поверхности до дна. В прибрежной зоне она равна −1,0—1,2°, а в открытом море около −1,6°. На больших глубинах на горизонтах 50—60 м температура воды повышается на 0,1—0,2°. Это объясняется притоком других вод, так как одновременно несколько повышается соленость.

На севере в районах глубокого желоба отрицательная температура распространяется от поверхности примерно до 100 м. Отсюда начинается повышение ее до 0,6—0,8°. Такая температура сохраняется примерно до 300 м, а ниже она снова медленно понижается ко дну. Высокие значения температуры в слое 100—300 м связаны с проникновением в море Лаптевых теплых атлантических вод из Центрального Арктического бассейна.

Летом верхний слой толщиной 10—15 м хорошо прогревается и имеет температуру 8—10° в юго-восточной части и 3—4° в центральной. Глубже этих горизонтов температура резко понижается, доходя до −1,4—1,5° на горизонте 25 м. Эти или близкие к ним значения сохраняются до самого дна. В западной части моря, где прогрев меньше, чем на востоке, таких резких различий температуры не наблюдается.

Неодинакова и изменчива в пространстве и во времени соленость в море Лаптевых. Ее различия очень велики (от 1 до 34‰), но преобладают опресненные воды соленостью 20—30‰. Распределение солености по поверхности весьма сложно. В общем она увеличивается с юго-востока на северо-запад и север.

Зимой при минимальном речном стоке и интенсивном льдообразовании соленость наиболее велика. При этом на западе она выше, чем на востоке. У м. Челюскина она почти 34‰, а у о. Котельного только 25‰. В начале весны соленость остается довольно высокой, но в июне, с началом таяния льдов, она начинает понижаться. Летом, при максимальном стоке, соленость характеризуется низкими значениями (см. рис. 26, б). Сильнее всего опреснена юго-восточная часть моря. В губе Буор-Хая соленость понижается до 5‰ и ниже, к северу от нее немного выше, до 10—15‰. На западе моря распространяются более соленые воды (30—32‰). Они располагаются несколько севернее линии о. Петра — м. Анисий. Таким образом, опресненные воды выклиниваются на север в восточной части моря, а соленые воды широким языком спускаются к югу в западной части моря.

Осенью речной сток сокращается, а в октябре начинается льдообразование и происходит осолонение поверхностных вод. С глубиной соленость в общем повышается. Однако распределение ее по вертикали имеет сезонные различия в разных районах моря. Зимой на мелководьях она увеличивается от поверхности до 10—15 м, а затем остается почти неизменной до дна. На больших глубинах заметное повышение солености начинается не от самой поверхности, а с нижележащих горизонтов, от которых она медленно увеличивается ко дну. Весенний тип вертикального распределения солености, отличный от зимнего, наступает со времени интенсивного таяния льда. В это время соленость резко понижается в поверхностном слое и сохраняет довольно высокие значения на нижних горизонтах.

Летом в зоне воздействия речных вод верхний слой 5—10 м весьма сильно опреснен, ниже наблюдается очень резкое повышение солености. В слое от 10 до 25 м градиент солености местами достигает 20‰ на 1 м. Отсюда соленость либо остается неизменной, либо постепенно повышается на десятые доли промилле. В северной части моря соленость сравнительно быстро увеличивается от поверхности до 50 м, отсюда и до 300 м она повышается медленнее в пределах от 29 до 33—34‰, глубже почти не меняется.

Осенью в южных районах значения солености возрастают с глубиной и летний скачок постепенно выравнивается. На севере одинаковая соленость охватывает верхний слой, а ниже с глубиной происходит ее увеличение. Температура и соленость воды определяют ее плотность, причем в море Лаптевых большое влияние на величину плотности оказывает соленость. В соответствии с изменением солености и температуры в пространстве и во времени меняется и плотность воды. Она увеличивается с юго-востока на северо-запад. Зимой и осенью вода плотнее, чем летом и весной. Плотность увеличивается с глубиной. Зимой и в начале весны она почти одинакова от поверхности до дна. Летом скачок солености и температура на горизонте 10—15 м определяет здесь резко выраженный скачок плотности. Осенью солонение и охлаждение поверхностных вод увеличивает их плотность.

Плотностная стратификация вод четко прослеживается с конца весны до начала осени, наиболее резко она выражена в юго-восточных и центральных районах моря и у кромки льдов. Разная степень переслоенности вод по вертикали обусловливает неодинаковые возможности для развития перемешивания в разных районах моря Лаптевых. Море Лаптевых

Ветровое перемешивание на свободных ото льдов пространствах этого моря развито слабо вследствие относительно спокойной ветровой обстановки в теплое время года, большой ледовитости моря и расслоения его вод. В течение весны и лета ветер перемешивает лишь самые верхние слои толщиной до 5—7 м на востоке и до 10 м в западной части моря.

Сильное осенне-зимнее выхолаживание и интенсивное льдообразование вызывают активное, но неодинаковое от места к месту развитие конвекции. Она начинается на северо-востоке и севере, затем происходит в центральной части, на юге и юго-востоке моря. В связи со сравнительно небольшой степенью расслоения и ранним льдообразованием плотностное перемешивание наиболее глубоко (до горизонтов 90—100 м) проникает на севере моря, где его распространение ограничивает плотностная структура вод. В центральных районах конвекция достигает дна (40—50 м) еще к началу зимы, а в южной части, подверженной влиянию материкового стока, даже на небольших (до 25 м) глубинах она распространяется до дна только к концу зимы в результате значительного повышения солености за счет зимнего льдообразования, что объясняется здесь расслоением вод по глубине.

Природные особенности моря Лаптевых обусловливают заметно выраженную неоднородность его вод. Вследствие, определенного сходства рассматриваемого и Карского морей их гидрологическая структура и механизм ее формирования близки и показаны в разделе о Карском море. Так, в море Лаптевых (подобно Карскому) преобладают поверхностные арктические воды со свойственными им характеристиками и сезонным расслоением по температуре и солености. В зонах сильного влияния берегового стока в результате смешения речных и поверхностных арктических вод образуется вода с относительно высокой температурой и низкой соленостью. На границе их раздела (горизонт 5—7 м) создаются большие градиенты солености и плотности. На севере, в глубоком желобе под поверхностной арктической водой распространены теплые атлантические воды, но их температура несколько ниже, чем в желобах Карского моря. Они проникают сюда через 2,5—3 года после начала пути у Шпицбергена. В более глубоком по сравнению с Карским морем Лаптевых горизонты от 800—1000 м и до дна занимает холодная придонная вода с температурой −0,4—0,9° и почти однородной (34,90—34,95‰) соленостью. Ее формирование связано с опусканием охлажденных вод моря по материковому склону на большие глубины. Определяющая роль в гидрологических условиях моря Лаптевых принадлежит процессам, протекающим в поверхностных арктических водах и в зонах их смешения с речными водами.

Общая циркуляция вод моря Лаптевых еще не достаточно ясна в деталях, особенно в отношении движения в нижних горизонтах, вертикальных составляющих и т. п. Довольно определенные представления имеются о постоянных течениях на поверхности моря. В целом этому морю свойственна циклоническая циркуляция поверхностных вод. Ее образует прибрежный поток, движущийся вдоль материка с запада на восток, где он усиливается Ленским течением. При дальнейшем движении его большая часть отклоняется на север и северо-запад и в виде Новосибирского течения выходит за пределы моря, соединяясь с Трансарктическим течением. У северной оконечности Северной Земли ответвляется Восточно-Таймырское течение, которое движется на юг вдоль восточных берегов Северной Земли и и замыкает циклоническое кольцо в море. Небольшая часть вод прибрежного потока уходит через пролив Санникова в Восточно-Сибирское море.

солнечные ванны на берегу моря Лаптевых

ЛЕДОВАЯ ОБСТАНОВКА

Большую часть года (с октября по май) все море Лаптевых покрыто льдами различной толщины и возраста (см. рис. 28). Льдообразование начинается в конце сентября и проходит одновременно на всем пространстве моря. Зимой в его отмелой восточной части развит чрезвычайно обширный припай толщиной до 2 м. Границей распространения припая служит глубина 20—25 м, которая в этом районе моря проходит на удалении нескольких сотен километров от берега. Площадь припая равна примерно 30% площади всего моря. В западной и северо-западной частях моря припай невелик, а в некоторые зимы совсем отсутствует. Севернее припайной зоны находятся дрейфующие льды.

При почти постоянном выносе льдов из моря на север зимой за припаем сохраняются значительные пространства полыней и молодого льда. Ширина этой зоны варьирует от десятков до нескольких сотен километров. Ее отдельные участки называют Восточно-Североземельской, Таймырской, Ленской и Новосибирской полыньями. Последние две в начале теплого сезона достигают огромных размеров (тысячи квадратных километров) и становятся центрами очищения моря ото льдов. Таяние льда начинается в июне — июле и к августу значительные пространства моря освобождаются ото льдов. Летом кромка льдов часто меняет свое положение под влиянием ветров и течений. Западная часть моря в общем более ледовитая, чем восточная. С севера, в море спускается отрог океанического Таймырского ледяного массива, в котором нередко встречаются тяжелые многолетние льды. Он устойчиво сохраняется до нового льдообразования, в зависимости от преобладающих ветров, перемещаясь то к северу, то к югу. Локальный Янский ледяной массив, образованный припайными льдами, ко второй половине августа обычно растаивает на месте или частично уносится на север за пределы моря.

остров Андрея Море Лаптевых

Флора и фауна

Флора и фауна немногочисленна в связи с суровым климатом. Растительность моря представлена в основном диатомовыми водорослями, которых здесь более 100 видов. Для сравнения, зелёных, сине-зелёных водорослей и жгутиковых — порядка 10 видов каждого. Общая концентрация фитопланктона составляет 0,2 мг/л. Также в море присутствует около 30 видов зоопланктона с общей концентрацией 0,467 мг/л. Флора побережья состоит главным образом из мхов, лишайников и нескольких видов цветущих растений, включая полярный мак, камнеломку, крупку и небольшие популяции полярной и ползучей ив. Сосудистые растения редки и представлены в основном ясколкой и камнеломкой. Несосудистые же, наоборот, весьма разнообразны: мхи родов Ditrichum, Dicranum, Pogonatum, Sanionia, Bryum, Orthothecium и Tortula, а также лишайники родов Cetraria, Thamnolia, Cornicularia, Lecidea, Ochrolechia и Parmelia.

В море отмечено 39 видов рыб, большей частью типичных для солоноватой водной среды. Основными из них являются различные виды хариусов и сиги, как например муксун, чир, омуль. Распространены также сардина, беринговоморский омуль, полярная корюшка, навага, сайка, камбала, арктический голец и нельма.

Здесь постоянно обитают млекопитающие: морж, морской заяц, нерпа, гренландский тюлень, копытный лемминг, песец, северный олень, волк, горностай, полярный заяц и белый медведь. Сезонные миграции к берегу (на летование) совершает белуха. Моржей моря Лаптевых иногда выделяют в отдельный подвид Odobenus rosmarus laptevi, однако этот вопрос остаётся спорным.

Здесь обитает несколько десятков видов птиц. Некоторые из них — осёдлые и живут здесь постоянно, как то пуночка, морской песочник, полярная сова и чёрная казарка. В то время как другие — кочуют по приполярным районам или мигрируют с юга, создавая большие колонии на островах и побережье материка. К последним относятся гагарка, обыкновенная моевка, обыкновенный чистик, белая чайка, кайра, ржанкообразные и полярная чайка. Также встречаются поморниковые, крачки, глупыш, бургомистр, розовая чайка, морянка, гаги, гагары и белая куропатка.

В 1985 году в дельте реки Лены был организован Усть-Ленский заповедник. В 1993 году в его охранную зону были включены также . Территория заповедника составляет 14 330 км². В нём отмечены многочисленные виды растений (402 вида сосудистых растений), рыб (32 вида), птиц (109 видов) и млекопитающих (33 вида), многие из которых внесены в Красные книги СССР и России.

Хатангский залив Море Лаптевых

История и освоение

Побережье моря Лаптевых издавна было населено аборигенными племенами северной Сибири, такими как юкагиры и чуванцы. Традиционными занятиями этих племён были рыбалка, охота, кочевое оленеводство, а также охота на диких оленей. Начиная со II века началась постепенная ассимиляция юкагиров эвенами и эвенками, а с IX века куда более многочисленными якутами, а в дальнейшем коряками и чукчами. Многие из этих племён переселялись на север с территорий озера Байкал избегая столкновений с монголами. Всеми этими племенами практиковался шаманизм, но языки были разными. В XVII—XIX веках численность юкагиров сократилась вследствие эпидемий, междоусобиц.

Освоение русскими

Русские начали исследовать побережье моря Лаптевых и близлежащие острова приблизительно в XVII веке, сплавляясь по течению сибирских рек. Многие ранние экспедиции, судя по всему, не были задокументированы, о чём свидетельствуют могилы, найденные на островах их официальными первооткрывателями. В 1629 году сибирские казаки прошли на лодках всю Лену и достигли её дельты. Они оставили запись о том, что река впадает в море. В 1633 году другая группа достигла дельты реки Оленёк.

В 1712 году Яков Пермяков и Меркурий Вагин исследовали восточную часть моря Лаптевых и остров Большой Ляховский, открытый ими за два года до этого. При повторной , они, однако, были убиты взбунтовавшимися казаками своего отряда. Весной 1770 года это удалось промышленнику Ивану Ляхову. Обнаружив там ископаемую мамонтову кость, он по возвращении попросил монопольного права на её сбор и в итоге получил его специальным указом Екатерины II. Во время своего похода на санях он описал несколько других островов, в том числе Котельный, названный им так из-за найденного на нём медного котла. В 1775 году он составил подробную карту Большого Ляховского острова.

В рамках Великой Северной экспедиции исследованием моря Лаптевых занимались два отряда:

Во главе Ленско-Енисейского отряда 30 июня 1735 года Василий Прончищев отправился из Якутска вниз по Лене на дубель-шлюпке «Якутск» с экипажем более 40 человек. Он исследовал восточное побережье дельты Лены, нанеся его на карту, остановился на зимовку в устье реки Оленёк. Несмотря на трудности, в 1736 году ему удалось и продвинуться на вёслах на север дальше 77-й широты, практически до мыса Челюскин — крайней северной точки материка. Однако из-за плохой видимости путешественникам не удалось увидеть землю.

На пути обратно погибли сам Прончищев и его жена — Татьяна Прончищева: 29 августа Прончищев на шлюпке отправился на разведку и сломал ногу. Вернувшись на судно, он потерял сознание и вскоре умер от жировой эмболии. Жена (её участие в экспедиции было неофициальным) пережила мужа лишь на 14 дней и умерла 12 (23) сентября 1736 года. Бухта Марии Прончищевой («Марии» — вследствие ошибки, допущенной при подготовке издания карт) в море Лаптевых была названа именно в честь неё.

В декабре 1737 года новым руководителем отряда был назначен Харитон Лаптев. Под его руководством отряд вновь достиг Таймыра, перенёс зимовку на Хатанге, а после того, как судно было раздавлено льдами, продолжил описание берегов Таймыра с суши. Одной из групп этого отряда под руководством Семёна Челюскина по суше удалось добраться до северной оконечности полуострова, носящей ныне его имя.

Во главе Ленско-Колымского отряда Дмитрий Лаптев (сменивший в 1736 году скончавшегося во время зимовки П.Лассинеуса) на боте «Иркутск» описал морское побережье от дельты Лены до пролива в Восточно-Сибирское море, названного позднее его именем.

Детальное картирование побережья моря Лаптевых и было выполнено Петром Анжу, который в 1821—1823 годах преодолел около 14000 км по данной территории на санях и лодках, в поисках Земли Санникова и демонстрируя таким образом, что широкомасштабные исследования побережья могут производиться и без судов. В его честь были названы острова Анжу (северная часть Новосибирских островов). В 1875 году Адольф Эрик Норденшёльд первым смог проплыть через всё море Лаптевых на пароходе «Вега».

В 1892—1894, а затем в 1900—1902, барон Эдуард Толль исследовал море Лаптевых в ходе двух отдельных экспедиций. Он проводил геологические и географические исследования на корабле «Заря» от имени Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. Во время своей второй экспедиции Толль пропал без вести где-то на Новосибирских островах при невыясненных обстоятельствах. Ему удалось отметить большие, экономически значимые скопления прекрасно сохранившейся мамонтовой кости на пляжах, в водоёмах, речных террасах и руслах рек Новосибирских островов. Более поздние научные исследования показали, что данные скопления формировались в течение около 200 000 лет.

Этимология названия

Исторические названия: Татарское, Ленское (на картах XVI—XVII веков), Сибирское, Ледовитое (XVIII—XIX века). В 1883 году полярный исследователь Фритьоф Нансен назвал море именем Норденшёльда.

В 1913 году по предложению океанографа Ю. М. Шокальского Русское географическое общество утвердило нынешнее название — в честь двоюродных братьев Дмитрия и Харитона Лаптевых, но официально оно было закреплено только решением ЦИК СССР от 27 июня 1935 года.

стойбище в Оленёкском заливе Море Лаптевых

Пясина, Верхняя и Нижняя Таймыра, Хатанга.

Южные берега Северной Земли находятся всего лишь в 55 километрах от северной оконечности Азии — мыса Челюскина — ив ясный день бывают видны. Теперь хорошо известно, что русские мореплаватели довольно рано, в конце XVI — начале XVII столетия, в море Лаптевых проливом, отделяющим Северную Землю от материка. Быть может, этим отважным мореходам приходилось видеть высокую, причудливую горную страну, и им мы обязаны первыми сведениями о ней. Правда, на старинных географических картах эта страна имеет фантастические очертания. Но что в этом! Ведь не менее фантастические формы имели материки на картах мира XV и XVI века; не менее причудливые очертания имела Гренландия на картах XVI и даже XVIII века, несмотря на то, что она стала известна европейцам в IX, X и в особенности в XI и XII столетиях.

— российский архипелаг в Северном Ледовитом океане. Административно входит в состав Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района Красноярского края.

Площадь архипелага около 37 тыс. км². Необитаем.

На Северной Земле находится самая северная островная точка Азии — мыс Арктический на острове Комсомолец.

История

Архипелаг открыт 4 сентября 1913 года гидрографической экспедицией 1910—1915 годов Бориса Вилькицкого. Сначала назван участниками экспедиции словом «Тайвай» (по первым слогам экспедиционных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач»). Официальное название «Земля Императора Николая II» в честь царствовавшего тогда российского императора архипелаг получил 10 (23) января 1914 года, когда оно было объявлено приказом № 14 морского министра. Продолжаются споры о том, кто был инициатором данного наименования. Известно, что Борис Вилькицкий был его сторонником как до появления приказа № 14, так и спустя два десятилетия. Первоначально предполагалось, что архипелаг представляет собой один остров.

11 января 1926 года Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета своим постановлением переименовал Землю Императора Николая II в Северную Землю. Остров Цесаревича Алексея был переименован в остров Малый Таймыр. Впоследствии, в 1931—1933, были открыты образующие архипелаг острова, которые получили от советских первооткрывателей (Николая Урванцева и Георгия Ушакова) названия Пионер, Комсомолец, Большевик, Октябрьской Революции, Шмидта.

1 декабря 2006 года Думой Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа было принято постановление, которым предлагалось прежнее название Земля Императора Николая II, а также переименовать остров Малый Таймыр в остров Цесаревича Алексея, остров Октябрьской революции — в остров Святой Александры, остров Большевик — в остров Святой Ольги, остров Комсомолец — в остров Святой Марии, остров Пионер — в остров Святой Татьяны и остров Домашний — в остров Святой Анастасии.

Однако после объединения Красноярского края и Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Законодательное собрание Красноярского края не поддержало эту инициативу.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:

Команда Кочующие

Шамраев Ю. И., Шишкина Л. А. Океанология. Л.: Гидрометеоиздат, 1980

http://tapemark.narod.ru/more/14.html

Усть-Ленский государственный природный заповедник

М. И. Белов По следам полярных экспедиций. Часть II. На архипелагах и островах

Ляхов Иван, Большая Советская Энциклопедия

http://znayuvse.ru/geografiya/zagadka-zemli-sannikova

Дмитрий Лаптев, Харитон Лаптев, Большая Советская Энциклопедия

Визе В. Ю. море Лаптевых // Моря Советской Арктики: Очерки по истории исследования. — 2-е изд. — Л.: Изд-во Главсевморпути, 1939. — С. 180—217. — 568 с. — (Полярная библиотека). — 10 000 экз.

История открытия и освоения Северного морского пути: В 4 томах / Под ред. Я. Я. Гаккеля, А. П. Окладникова, М. Б. Черненко. — М.-Л., 1956—1969.

Белов М. И. Научное и хозяйственное освоение Советского Севера 1933—1945 гг. — Л.: Гидрометеорологическое изд-во, 1969. — Т. IV. — 617 с. — 2 000 экз.

http://www.photosight.ru/

фото Е.Гусев, С.Анисимов, Л.Шварц.

Последние материалы раздела:

Популярный российский певец Николай Басков принял участие в программе Ивана Урганта «Смак». Компанию артисту составила его невеста Софи Кальчева.

Постоянные обитатели Преисподней не покинут ее и не исчезнут. Это будут неверующие и многобожники. Всевышний сказал: «А те, которые сочтут ложью.

В декабре 1991 года мы услышали фразу: «СССР прекратил свое существование». Скоро мы услышим похожую фразу в отношении РФ (текст и заголовок.

© Так Просто — Hi-Tech. Здоровье. Интернет. Карьера. Квартира и дача. Компьютеры и ПО. Образование ROSTOVSILIKON.RU , 2021

Все статьи, расположенные на сайте, несут лишь ознакомительный характер.

Источник

Дарья Лысенко 931

Дарья Лысенко 931