Климат северного ледовитого океана

Северный Ледовитый океан находится в полярном поясе, что и определяет его климатические условия. Существование огромных масс льда (в центральной части Арктического бассейна ледяной покров сохраняется в течение года) еще более усиливает суровость климата, обусловленную особенностями солнечной радиации в пределах полярного пояса.

В течение всего года над Северным Ледовитым океаном происходит антициклонический процесс и развивается циклоническая деятельность. В нижних слоях атмосферы полярный антициклон хорошо выражен только зимой. Летом он значительно слабее, причем в июле его центр смещается к Берингову проливу, а в августе вновь сдвигается к западу. Циклоническая деятельность, наоборот, интенсивна летом. Вследствие этого сезонный ход атмосферного давления над Северным Ледовитым океаном выражен отчетливо. Зимними месяцами являются ноябрь—апрель, летними — июнь—август. Помимо циклонов, зарождающихся над Северным Ледовитым океаном, сюда часто, особенно осенью, приходят циклоны извне, которые проникают в область океана со всех направлений, а преимущественно с Баренцева моря.

В связи с циклонической деятельностью ветровой режим над Северным Ледовитым океаном непостоянен, но сильные ветры (более 15 м/с) бывают редко. Средняя скорость ветра колеблется в пределах 4—6 м/с. В прибрежных районах заметно выражен сезонный ход направления ветра. Его скорость и число дней со штормами, вызываемыми главным образом циклонами атлантического или тихоокеанского происхождения, здесь значительно возрастают, особенно зимой.

Гренландский антициклон, весьма устойчивый в течение всего года, также влияет на местную атмосферную циркуляцию, способствуя образованию ветров, по своему направлению усиливающих стоковый эффект сброса вод из Северного Ледовитого в Атлантический океан.

Средняя температура воздуха в зимние месяцы в различных районах Северного Ледовитого океана колеблется от + 3 до — 40 “С, в летние — от 0 до + 10 °С.

Облачность, особенно низкая, имеет выраженный годовой ход. Летом вероятность низкой облачности достигает 90—95, зимой 40—50 %. Более длительные прояснения бывают зимой.

Весьма характерен для летней погоды туман. В некоторые месяцы он наблюдается ежедневно, продолжаясь иногда 4—5 суток.

Атмосферные осадки выпадают главным образом в виде снега, в виде дождя редко, только в летние месяцы и чаще всего со снегом. Количество осадков в Арктическом бассейне 75—250 мм в год, в Северо-Европейском бассейне несколько больше.

Высота снежного покрова небольшая, причем его распределение крайне неравномерное. Летом снег на льдах Северного Ледовитого океана сильно тает, в отдельные годы — почти полностью.

Климат центральных районов океана более мягкий (морской) по сравнению с климатом окраинных районов, прилегающих к берегам Азии и Северной Америки. В океан постоянно поступают теплые воды Атлантического океана, которые и являются мощным возбудителем атмосферных процессов над обширной акваторией Северного Ледовитого океана. Отепляющее влияние атлантических вод путем атмосферной циркуляции сказывается значительно больше, чем путем непосредственного переноса тепла и отдачи его холодным арктическим водам.

В зимние месяцы воды Северного Ледовитого океана, обладающие запасом тепловой энергии, постоянно пополняемой водами из Атлантики, согревают атмосферу, отдают непосредственно и через ледяной покров свое тепло холодному арктическому воздуху. В результате над Арктическим бассейном температура воздуха ниже -40° С опускается реже по сравнению с соседней сушей, расположенной в более низких широтах: в районе Верхоянска — Оймякона — до — 67 °С и около 64° с. ш. до — 70 °С.

Гидрологический режим. Составными элементами водного баланса Северного Ледовитого океана являются воды, поступающие из Атлантического и Тихого океанов, воды материкового стока и атмосферные осадки.

В районе океана наблюдается сложное взаимодействие атмосферных и гидрологических процессов: теплая атлантическая вода, входящая в Арктику, отдает атмосфере огромное количество тепловой энергии и тем самым усиливает ее циклоническую активность. В свою очередь, циклоническая активность увеличивает поступление теплого воздуха на север и таяние льдов.

Наиболее важной причиной, определяющей динамическое состояние вод Северного Ледовитого океана (водообмен, течения), является преобладающее высокое атмосферное давление над Гренландией и азиатской частью Арктики.

Течения. Возбуждаемые высоким атмосферным давлением, сильные восточные ветры, дующие вдоль окраины европейско-азиатской части Арктического бассейна, и северные, действующие у восточных берегов Гренландии, вызывают дрейф ледяных полей и поверхностных вод Арктического бассейна. При этом в котловине Бофорта возникает антициклоническая циркуляция, в котловине Нансена к северу от Гренландии — антициклоническая, а к северо-востоку от островов Северной Земли — циклоническая. Две циркуляции в котловине Нансена способствуют образованию мощного Восточно-Гренландского течения.

Уходящие из Северного Ледовитого океана воды восполняются главным образом водами Северо-Атлантического течения, вносящего ежегодно около 145 ООО км3 воды, и поступающей через Берингов пролив тихоокеанской воды в количестве около 400 000—440 000 км3. Тихоокеанские воды в Северном Ледовитом океане не образуют самостоятельного потока. Поступление воды из Атлантического океана порождает теплое промежуточное компенсационное течение на глубине от 100—250 до 800—900 м.

Входящая из Атлантики в Северный Ледовитый океан теплая (+5 —I- 12 °С), соленая (35,0—35,6 %о) вода продвигается на север через Норвежское море под названием Норвежского течения. От него в Норвежском и Гренландском морях отделяется несколько небольших ветвей, которые перемешиваются с Восточно-Гренландским течением. При этом в Атлантический океан возвращается около 45 000 км3 воды в год. У мыса Нордкап Норвежское течение разделяется на две крупные ветви. Одна под названием Нордкапского течения уходит вдоль Норвежского и Мурманского берегов на восток, другая — Шпицбергенское течение — идет на север вдоль западных берегов Шпицбергена. Войдя в Арктический бассейн, Шпицбергенское течение вследствие большой плотности его вод погружается на глубину от 100 до 900 м и движется на восток, примыкая к материковому склону. Это течение обходит весь Северный Ледовитый океан, заполняя и его центральную часть, где теплый промежуточный слой имеет мощность около 600 м и лежит между 200 и 300 м. По направлению к востоку мощность его уменьшается, а температура понижается.

Таким образом, теплые атлантические воды занимают огромные пространства Северного Ледовитого океана. Скорость их распространения севернее Шпицбергена около 9— 10 км/сут, к востоку она уменьшается и уже на меридиане Северной Земли составляет не более 0,7—0,8 км/сут.

В результате взаимодействия атмосферных и гидрологических процессов создается постоянное выносное течение поверхностных вод от берегов Восточной Сибири и Аляски к Северному полюсу и дальше, к проливу между Гренландией и Шпицбергеном — Трансарктическое течение. В Гренландском море оно переходит в Восточно-Гренландское.

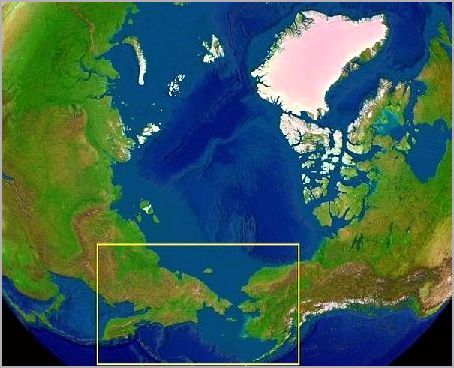

От Трансарктического течения ответвляются струи в проливы западнее Гренландии и между островами Канадского Арктического архипелага. Очень небольшой поток идет вдоль берега Чукотки на юго-восток и зимой при северных ветрах выходит в Берингово море. Российские и американские научные станции, работающие на льдах Арктического бассейна, дрейфуют к проливу между Гренландией и Шпицбергеном — либо (реже всего) попадают в круговорот и иногда возвращаются в начальный пункт дрейфа. Время полной циркуляции в круговороте около пяти лет.

В Северном Ледовитом океане сформирована следующая вертикальная структура вод.

1. Верхняя арктическая водная масса, соответствующая верхнему слою мощностью от поверхности до глубины 100— 250 м. Температура ее в течение всего года от — 1 до — 1,75 °С. Соленость составляет от 30—34 %о на поверхности до 34,6 %о на глубине 150—250 м.

2. Атлантическая водная масса, соответствующая промежуточному слою на глубине от 100—250 до 600—900 м с температурой от 0 до + 10 °С, а севернее и северо-западнее Шпицбергена до + 5 °С и соленостью 34,7—34,9 %о.

3. Глубинная арктическая водная масса, расположенная отглубин 600—900 м до дна. Ее температура от — 0,5 °С в котловинеБофорта до — 0,85 °С в котловине Нансена. Соленость равна 34,9—34,96 %о.

4. Прибрежная водная масса, образующаяся в результате перемешивания верхней арктической водной массы с материковым стоком, лежит в прибрежной зоне почти на всем протяжении Арктического бассейна. Ее температура в течение года колеблется в широких пределах — от + 11,5 0 С зимой до + 8,0 °С летом. Соленость составляет менее 25 %о.

Приливы. Приливы в Северном Ледовитом океане вызываются распространением приливной волны, входящей из Атлантического океана. Около берегов формируются главным образом неправильные полусуточные приливы с преобладающей амплитудой не более 1 м. Наибольшую высоту они имеют на побережьях Белого и Баренцева морей. Так, в Мурманске высота приливной волны достигает 4, Мезенской губе Белого моря — 9 м.

Ледяной покров. Одной из характерных особенностей гидрологического режима Северного Ледовитого океана является сохраняющийся в течение всего года ледяной покров, который занимает летом около 1/2, зимой около 2/3 поверхности океана.

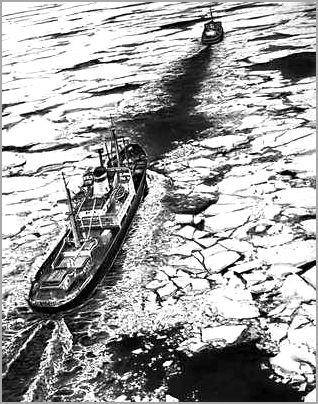

Здесь выделяются три типа льдов: 1) арктический пак — многолетний лед, спаянный в огромные поля, недоступный для ледоколов. Его толщина при ровных полях составляет 3—4, при торосистых — 20-25 м и более; 2) дрейфующий однолетний лед, весьма различный по толщине (0,8— 1,8 м) и размерам ледяных полей; 3) береговой припай — неподвижный лед прибрежной зоны разной ширины.

В Северном Ледовитом океане встречаются айсберги, которые отрываются от ледников Земли Франца-Иосифа, Гренландии, Северной Земли и Канадского Арктического архипелага. Особые ледяные образования с выровненной волнистой поверхностью получили название ледяных островов.

В центральной части Северного Ледовитого океана преобладает дрейф льдов с востока на запад (в Арктическом бассейне со скоростью 2,5—3,5, Северо-Европейском бассейне 40 км/сут). В океане имеется несколько дрейфующих ледовых массивов с относительно устойчивым местонахождением — Карский, Северный, Новоземельский, Таймырский, Айонский (у о. Врангеля) и др. Они формируются под влиянием течений, ветров и конфигурации береговой линии. Эти массивы очень затрудняют мореплавание.

Источник

Климат Северного Ледовитого океана

Климат Северного Ледовитого океана определяется, прежде всего, его географическим расположением. Благодаря близости к полюсу, в центральной части Арктического бассейна океана в течение всего года сохраняется ледяной покров. Огромные ледяные поля находятся в непрерывном движении, вследствие чего очертания Арктики постоянно изменяются, однако, полярная область всегда продолжает оставаться покрытой льдами. Суровость климата и природных условий, обусловленных недостатком солнечного тепла и света, еще более усиливается за счет этих колоссальных ледяных масс, служащих подобием охлаждающего элемента.

В продолжение зимнего периода, занимающего здесь около 7 месяцев, над океаном образуется устойчивый максимум атмосферного давления. Центр этой области, как правило, бывает несколько смещен в сторону Гренландии. Потоки холодного и сухого арктического воздуха в эти месяцы проникают в пределы материков, окружающих Северный Ледовитый океан, и вызывают резкие понижения температуры. Охлаждающее влияние арктического океана распространяется не только на субарктические районы, но и на области с умеренным климатом, а в отдельные годы — и на субтропический климатический пояс. На протяжении зимы в океане образуется наплавной паковый лед, а вблизи берегов на всей площади океана, за исключением юго-западной части Баренцева моря — береговой припай.

Лето в Арктике длится с июня по сентябрь, и в эти 4 месяца антициклон над океаном уступает место циклону. Этот процесс, вызванный летним повышением температуры, носит название «барической депрессии» и проявляется понижением атмосферного давления, которое влечет за собой изменение преимущественных направлений ветров. Одним из наиболее сильных факторов, провоцирующих потепление, в этот сезон является приток теплого воздуха с юга, что происходит за счет проникающего в полярную зону воздуха умеренных широт, а также за счет сравнительно теплых пресных вод впадающих в океан рек. Как следствие потепления, начинается таяние льдов, окраинные моря океанического шельфа частично освобождаются от ледяного покрова, но в центральных районах Северного Ледовитого океана и в летнее время сохраняются массивы паковых льдов.

Основная масса воды, поступающая в Северный Ледовитый океан, приносится из Атлантики теплым Северо-Атлантическим течением. По мере приближения к Северному Ледовитому океану атлантические воды отдают тепло, и на подходах к арктическим водам уже теряют его около 7/10, что является мощнейшим возбудителем атмосферных процессов над обширной акваторией Северного Ледовитого океана.

Источник

Климат Северного Ледовитого океана

Северный Ледовитый океан располагается в приполюсных широтах, где в атмосферу в среднем за год уходит больше тепла, чем приходит. Этим обусловлены и объясняются многие особенности и характеристики его гидрологического режима. В июле на 80° с. ш. на поверхность поступает около 31 ккал/см 2 в месяц. Но значительная часть этой энергии теряется вследствие большой отражательной способности снега и льда. Альбедо морских льдов и снега — 80-85%, т. е. его роль в формировании радиационного баланса чрезвычайно велика.

По расчетным данным и непосредственным измерениям годовой радиационный баланс Центральной Арктики положительный и колеблется от 2 ккал/см 2 до величин, близких к 0. В зимнее время остывшие нижние слои приземного слоя воздуха получают немного тепла от атлантических вод, температура которых подо льдом достаточно высокая по сравнению с другими слоями воды. Весной и летом к понижению температуры воздуха ведет огромная затрата тепла на таяние снега и льда.

Особенности климата Северного Ледовитого океана

Формирование климата Арктического бассейна связано с взаимодействием барических центров, образующихся как над океаном, так и над соседними участками суши.

В Арктическом регионе взаимодействуют четыре центра повышенного давления. В центре бассейна располагается обширный постоянный максимум, границей которого служит арктический фронт (приблизительно на 70° с. ш.). С сентября по март формируются Азиате кий и Североамериканский максимумы. И наконец, в течение всего года над ледяным куполом Гренландии функционирует Гренландский максимум. Над океанами в зимнее полугодие активны Исландский минимум и играющий местную роль для Северного Ледовитого океана Алеутский минимум Тихого океана. В северо-восточном направлении развивается Исландско-Карская ложбина, к зиме она достигает Восточносибирского моря. По оси ложбины проходит арктический фронт, вдоль которого происходит активное движение циклонов. Его влияние сказывается на климате восточной части Чукотского моря, иногда циклоны прорываются в Центральную Арктику, играя некоторую роль в питании ледников западных окраин Канадского Арктического архипелага. В прибрежных районах материков и в Гренландии наблюдается муссонный характер ветров.

Арктический климат наиболее ярко проявляется во время полярной ночи, продолжающейся в разных частях океана от нескольких суток до полугода (на полюсе). В это время не поступает солнечное тепло, остается только атмосферная радиация адвективного происхождения. Полярной ночью отмечаются самые низкие температуры в приземных слоях атмосферы (ниже —30°С). Усиливается выхолаживание огромной поверхности замерзшего океана вследствие излучения.

Хотя полярным днем незаходящее солнце и поставляет на Землю большое количество лучистой энергии (за месяц больше, чем на экваторе), но велико альбедо, достигающее 90—95%. Значительная часть тепла уходит на таяние снега и льда, поэтому температура приземного слоя воздуха едва превышает 0°С. Необходимо отметить, что того количества тепла, которое получает Северный Ледовитый океан за полярный день, вполне достаточно, чтобы растопить все льды и снега, если бы поверхность океана была черного цвета, поглощающего радиацию. В летнее время интенсивно протекают процессы испарения и образования облаков. Зимой все прекращается. Океан отдает тепло, хотя и небольшое, атмосфере.

В целом климат океана можно охарактеризовать как суровый с продолжительной зимой, сильными ветрами, малой суммой осадков, но частыми туманами, метелями, вечными льдами, со среднегодовой температурой ниже 0°С.

Преобладающая скорость ветров — 4-9 м/с. Облачность летом — более 7 баллов, зимой — 4-9 баллов. Годовая сумма осадков редко где превышает 200 мм. Значительная часть последних приходится на иней, изморозь, ледяной налет, что связано с низкими температурами и высокой относительной влажностью воздуха (70% и более). Характерную особенность климата Арктики отмечал В. Ю. Визе: наибольшие суточные амплитуды температур наблюдаются весной — в апреле, в переходное время от полярной ночи к полярному дню, при минимальной облачности и очень слабых ветрах. Для ледово-морской (центральной) части характерны почти полное отсутствие положительных среднесуточных температур, однородность летних (июль-август) температур и отсутствие ярко выраженного среднемесячного зимнего минимума. Абсолютный минимум температур не достигает —50°С.

Физико-химические свойства вод

В целом для вод Северного Ледовитого океана характерны низкие температуры и пониженная соленость.

Распреснение поверхностных вод океана происходит в теплое полугодие, и к концу лета соленость достигает 30—31%о. Несколько больше — до 33%о она в приатлантических водах Гренландского моря. В арктических морях, где лед почти полностью тает и поступает много пресной воды с континентов, соленость уменьшается до 10%о. За пределами квазистационарного слоя (50-55 м, а летом даже 20-30 м) значения солености быстро повышаются и на глубине 150-200 м уже достигают 33—34%о.

Температура поверхностных вод имеет сезонный ход. Зимой она подо льдом близка к температуре замерзания соленой воды. Летом повышается на 0,1-0,2°С в первую очередь за счет поглощения лучистой энергии разводьями.

Нулевая изотерма проходит вдоль кромки льда, на свободных ото льда акваториях вода прогревается до положительных величин. Температура вод теснейшим образом связана и с их динамикой. По мере продвижения в сторону Атлантического океана воды трансформируются. В Североевропейский бассейн они поступают как холодное Восточно-Гренландское течение. Аналогичные воды формируются в Гренландском и Баффиновом морях. Большую роль в температурном режиме Арктического бассейна играют теплые воды Атлантики. Они широкой полосой поступают в Северный Ледовитый океан. В Датском проливе струи течения Ирмингера сливаются с водами южно-норвежского циклонического круговорота и частично выходят между Фарерскими о-вами и Исландией. Норвежское течение приносит воды в Норвежское море и далее в Арктический бассейн, причем температура вод (в Фареро-Шетландском проливе) меняется от 10-14°С на поверхности до 0°С на глубине 600-800 м. Сезонная амплитуда температур, затухающая к 200 м глубины, составляет 5°С. Теплые воды течений в высоких широтах имеют большую площадь соприкосновения с холодной атмосферой, в результате чего происходит огромная отдача тепла в воздух.

Определенную роль в гидрологическом режиме Ледовитого океана играют беринговоморские (тихоокеанские) воды, имеющие в свойствах четко выраженную сезонность. Распресненные и теплые воды поступают через пролив летом. В среднем за год через Берингов пролив поступает 36 тыс. км3 тихоокеанских вод, что в 6 раз меньше, чем атлантических.

Придонные воды, происхождение которых до сих пор точно не установлено, занимают основную часть объема океана. Существует предположение, что придонные воды Североевропейского бассейна — результат смешивания вод атлантических и собственно арктических. Арктический бассейн (восточная часть) имеет промежуточные воды между атлантическими и тихоокеанскими.

Постоянный ледяной покров сохраняется на 2/3 поверхности Северного Ледовитого океана. Это его характерная особенность.

Многолетний паковый лед толщиной 3—5 м занимает весь Арктический бассейн. Вдоль берегов континентов формируется припай шириной до 600-700 км. Объем этих льдов составляет около 10 млн. км 3 . Морские льды представляют гигантскую линзу, в центре которой толщина льда равна 3-5 м, а к периферии уменьшается до 1,5-2 метров. Ледяной покров состоит из множества мелких ледяных полей, которые постоянно перемещаются под воздействием циркуляции воздушных масс и течений. Это приводит к ломке ледяных полей, изменению границ льдов. В Северном Ледовитом океане есть и донный лед у берегов Шпицбергена, Гренландии, в его центральной части, что отмечали Ф. Нансен, О. Свердруп и другие полярные исследователи. У берегов Северной Гренландии встречаются неподвижные льды. Подвижные (дрейфующие) льды не связаны с берегом, они покорны ветрам и течениям. Ледяные поля имеют различные размеры. Более 10 км в поперечнике называют гигантскими. К дрейфующим льдам с устойчивым положением относятся ледяные массивы (ледяные поля): Карский, Северный, Новоземельский, Таймырский, Айонский. Они очень затрудняют работу морского транспорта. Так, например, в октябре 1983 г. Айонский ледяной массив полностью прервал навигацию между о-вом Врангеля и портом Певек. Менее устойчивы однолетние дрейфующие льды, образующиеся между паком и припаем. Летом, как правило, они разрушаются и образуют обширные полыньи. Существует Великая Сибирская полынья (от архипелага Шпицберген до о. Врангеля), где цепочка небольших полыней сливается в одну. Полыньи формируются в основном под воздействием южных ветров с материков, отжимающих льды на север. Зимой полыньи отдают большое количество тепла. Весной, напротив, они поглощают много тепла по сравнению со льдами, небольшие ледяные поля в них быстро тают. Здесь много рыбы, хорошо себя чувствуют тюлени. Полыньи — один из важнейших участков Северного морского пути Небольшие полыньи есть в море Баффина, наиболее известна полынья у Земли Гранта.

В Северном Ледовитом океане встречаются и айсберги, которые отрываются от ледников Гренландии, Земли Франца-Иосифа, островов Канадского Арктического архипелага.

Айсберги Северного полушария достигают высоты 60—70 м, редко 100 м, чаще всего имеют столообразную форму. Сезон существования айсбергов — апрель—август. Южная граница их распространения была зарегистрирована в Атлантическом океане на 41°30′ с. ш. Приплывшие в Атлантику айсберги живут 1—2 года и более. Объем льда айсбергов Гренландии — 600 км 3 .

При неблагоприятных метеорологических условиях: низких температурах, сильном ветре, волнениях в Арктике наблюдается одно из опаснейших явлений — обледенение судов. Обледенение бывает при забрызгивании, переливе воды через палубу, при наличии переохлажденных осадков. Наблюдаются эти явления при прохождении как теплых, так и холодных фронтов, когда усиливаются ветры, изменяются температуры и быстро меняется синоптическая обстановка. Прогноз таких условий особенно важен в Баренцевом, Норвежском, Карском морях.

Динамика вод

Среднее многолетнее распределение атмосферного давления, напряжение и трение льда привели к формированию антициклонального кругооборота течений в Канадском секторе Арктики и трансполярному выносу поверхностных вод через океан. Речной сток и положительный баланс влаги над испарением в Арктическом бассейне создают превышение уровня его вод над уровнем вод Атлантического океана. Это благоприятно для перетока поверхностных вод. Формируется постоянное стоковое течение от берегов Азии и Аляски к Северному полюсу и дальше. Это Трансарктическое течение, частью которого является и Восточно-Гренландское. Полный кругооборот течения осуществляется почти за 5 лет.

Сейчас экспериментально установлено, что, кроме теплого Североатлантического и холодного Восточно-Гренландского, есть мощное возвратное Атлантическое течение с положительной температурой, направляющееся на юг под поверхностными арктическими водами. Существует глубинная циркуляция Норвежского моря на север через пролив Фрама на юг в Атлантический океан. Поступающие атлантические воды, имея циклоническое движение, проходят за год 900 км. Они образуют слой толщиной в 600—800 м и прослеживаются во всем Арктическом бассейне. Циркуляция придонных вод изучена крайне слабо. Предполагается, что они имеют антициклональный круговорот.

Источник