- назовите особенности геологического строения и рельефа восточной и северо восточной сибири

- Величие и суровость природы Восточной Сибири

- Урок 49. География 8 класс (ФГОС)

- Конспект урока «Величие и суровость природы Восточной Сибири»

- Восточная Сибирь

- Урок 72. География России. Население и хозяйство. 9 класс

- Конспект урока «Восточная Сибирь»

назовите особенности геологического строения и рельефа восточной и северо восточной сибири

Основная особенность рельефа Восточной Сибири — общая значительная приподнятость ее над уровнем моря и преобладание пространств с горным рельефом: горные массивы и плоскогорья занимают 3/4 всей территории.

Большую часть страны занимает высоко приподнятое и сильно расчлененное Средне-Сибирское плоскогорье. Оно ограничено на западе Енисеем, на востоке Леной, Таймырской низменностью на севере и склонами гор Южной Сибири на юге. Поверхность Средне-Сибирского плоскогорья расположена на высоте в среднем 500—700 м (но отдельные вершины, например в горах Путорана, достигают 1700 м) . Его склоны круто обриваются к Таймырской низменности и долине Енисея. В отдельных местах, особенно на севере и северо-западе, высота обрывов плоскогорья над прилегающими к нему равнинами достигает 300 — 600 м.

Восточная Сибирь располагается в средних и частично высоких широтах северного полушария. Она занимает значительную часть Северной Азии — от обско-енисейского междуречья до горных хребтов тихоокеанского водораздела и от суровых берегов Северного Ледовитого океана до сухих степей и высоких гор Монголии. Около 3000 км отделяют северную материковую оконечность Восточной Сибири — мыс Челюскин (77° 43` с. ш. ) от южных районов Тувы и Забайкалья (почти 49° с. ш.) , еще более велико расстояние между истоками левых притоков Енисея (79° в. д. ) и горами, ограничивающими бассейн реки Колымы на востоке (165° в. д.) . По природным особенностям это страна материковая, континентальная. Только северное побережье ее омывают моря Северного Ледовитого океана — Карское, Лаптевых и Восточно-Сибирское.

Источник

Величие и суровость природы Восточной Сибири

Урок 49. География 8 класс (ФГОС)

Конспект урока «Величие и суровость природы Восточной Сибири»

Восточная Сибирь – это часть Сибири, которая включает в себя азиатскую территорию России от Енисея на западе до водораздельных хребтов, идущих вдоль Тихого океана, на востоке. В состав Восточной Сибири входят: Средняя Сибирь, Северо-Восток Сибири, а также горы Южной Сибири. Площадь этого обширного региона России составляет 7 миллионов 200 тысяч км².

В пределах Восточной Сибири расположены Красноярский и Забайкальский края, Иркутская область, республики Бурятия, Тыва, Якутия. На площади перечисленных территорий могло бы разместиться несколько больших европейских государств, таких как Франция, Великобритания, Германия, Испания. На севере Восточная Сибирь широким фронтом выходит к Северному Ледовитому океану, на юге граничит с Монголией и Китаем. Протяжённость территории с севера на юг — более чем три тысячи километров. На территории Восточной Сибири действует 3 часовых пояса — Красноярское время, Иркутское время и Якутское время.

Часовые пояса Восточной Сибири

История освоения Восточной Сибири.

Природа Восточной Сибири – сурова и труднодоступна, а поэтому территория её (особенно северные районы) на протяжении многих тысячелетий была не освоена человеком. Первые сведения о Восточной Сибири появились в России в XV веке, когда начались походы русских в Западную Сибирь. Уже тогда в русских летописях появилось название «Сибирская земля». Вначале русские открыли путь в низовья Енисея, а затем и в северо-восточную часть района. Их привлекали пушные богатства, прежде всего соболя, игравшие тогда большую роль во внешней торговле.

Первый русский заполярный город – Мангазея – был построен в 1601 году в Сибири, на реке Таз. На то время это был самый богатый город посреди сибирской тайги. Жители его вели торговлю пушниной, а также мамонтовой костью. Этот город настолько процветал, что Мангазею называли «златокипящей». Основали город поморы. Это коренной малочисленный народ Севера – жители побережий Белого и Баренцева морей. Помимо поморов, огромный вклад в изучение и освоение неизведанных земель Сибири внесли казаки. Они стремились проникнуть дальше на восток. Так, 1609 году на правом берегу Нижней Тунгуски, при впадении её в Енисей, было основано Туруханское зимовье, куда затем была перенесена Мангазея, переименованная в тысяча семьсот восемьдесят втором году в Туруханск.

В 1628 году был основан город Красноярск, который в течение 80 лет оставался самым южным городом русских в Восточной Сибири. В настоящее время Красноярск – это крупный город в России, центр Восточно-Сибирского экономического района. Культурный, экономический, промышленный и образовательный центр Восточной Сибири.

Следующий этап освоения Восточной Сибири (1630—1649 годы) начался с проникновения казаков с Енисея в бассейн Лены. Далее они двинулись на восток, вышли к Тихому океану и построили на этом пути несколько опорных пунктов. В 1631 году было основано крепостное сооружение – Братский острог на реке Ангаре.

Первоначально острогом на Руси называлась сама ограда из острых копьев, устраиваемая во время осады неприятельских городов. Строя остроги на берегах рек, казаки таким образом изучали и осваивали территорию России. Братский острог в своё время являлся преддверием к покорению Забайкалья. Первый по времени из числа построенных на бурятских землях, он имел огромное значение для русских: во-первых, как сторожевой пост, прикрывавший путь с Енисея на Лену; во-вторых, как опорный пункт для сбора ясака с бурят; в-третьих, как удобный пункт для снаряжения за Байкал экспедиций и передовой разведочный пункт о землях, лежащих за Байкалом, и о народах, их населяющих.

Отсюда лежали пути, ведущие к Северному Ледовитому и Тихому океанам, реке Амур, в Монголию и Китай. Из острога выходили экспедиции Ивана Москвитина, который первым достиг Охотского моря; Курбата Иванова, первого исследователя Байкала.

Включение Восточной Сибири в состав России произошло в XVIII веке. С приходом русских в Восточной Сибири появилась культура более высокая в сравнении с культурой коренного населения. Они также «принесли» сюда земледелие, более развитое скотоводство, более совершенные типы жилищ. К концу восемнадцатого века во всей Восточной Сибири преобладало русское население. Столь быстрое продвижение русских на восток объясняется тем, что местные племена были малочисленны и враждовали друг с другом, а значительные территории Сибири были вообще никем не освоены.

Основная особенность рельефа Восточной Сибири — общая значительная приподнятость её над уровнем моря и преобладание пространств с горным рельефом. Большую часть региона занимает Среднесибирское плоскогорье, средняя высота которого 500 – 700 метров. Сформировано оно в пределах древнейшего участка земной коры — Сибирской платформы. Среднесибирскому плоскогорью присуще чередование широких плато и кряжей. К наиболее поднятым частям территории относятся среднегорья Путорана, сложенные вулканическими туфами и траппами. Плато Путорана – сильно расчленённый горный массив, который расположен на северо-западе Среднесибирского плоскогорья. Название Путорана в переводе с эвенкийского языка означает «озёра с крутыми берегами». Площадь плато составляет 250 тысяч км² (плато можно сравнить с территорией Великобритании).

На территории плато расположен Путоранский государственный природный заповедник, признанный ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия человечества. Основан заповедник пятнадцатого декабря тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года. Основными целями создания заповедника являются: охрана горно-озёрно-таёжных ландшафтов, охрана растительного мира, редких видов животных, в том числе снежного барана (внесённого в Красную книгу России), охрана крупнейшей в мире популяции дикого северного оленя, зимовочные местообитания которого находятся на территории заповедника.

Южно-Сибирские горы — одна из наиболее крупных горных систем нашей страны. Рассмотрим горы, входящие в состав гор Южной Сибири, с запада на восток.

Горы Южной Сибири

Алтай, или Алтайские горы. Эта горная система состоит из высокогорных и среднегорных хребтов, которые разделены глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами. Алтай расположен на границе России, Монголии, Китая и Казахстана. Высшая точка Алтайских гор и одна из крупнейших горных систем России – гора Белуха. Высота её – 4509 метров.

Салаирский кряж – это низкогорная возвышенность, расположенная на территории Алтайского края, Кемеревской и Новосибирской областей. Протяжённость кряжа – около 300 километров, а ширина – 15-40 километров. Салаирский кряж — сильно разрушенный, частично выровненный горный массив. В большей своей части кряж представляет собой цепь невысоких холмов и увалов, в значительной мере распаханных. Главный хребет и отроги наиболее ярко выражены в центральной части кряжа. Кряж сильно рассечён широкими и пологими долинами.

Кузнецкий Алатау – это низко-средневысокое нагорье протяжённостью около трёхсот километров с юга на север и шириной до 150 километров. Кузнецкий Алатау представляет собой не единый хребет, а состоит из нескольких хребтов средней высоты, между которыми находятся долины рек.

Саяны – это общее название для двух горных систем. Западный Саян характеризуется крутыми склонами, изрезанностью рельефа, обширными площадями каменных россыпей. Протяжённость гор – 650 километров. Восточный Саян тянется на тысячу километров. Здесь расположена высшая точка Саянских гор – гора Мунку-Сардык. Высота горы – 3491 метр. Для Восточного Саяна характерно большое количество водопадов.

Байкальский хребет — горный хребет в Прибайкалье, расположенный на территории Иркутской области и Бурятии. Высшая точка — гора Черского (высотою 2588 метров).

Яблоновый хребет — горный хребет с преобладанием среднегорного рельефа в центральной части Забайкалья, главным образом на территории Забайкальского края.

Витимское плоскогорье – это плоскогорье в бассейне верхнего течения реки Витим, главным образом в Бурятии и Забайкальском крае. Широкие невысокие увалы (высота от 1200 до 1600 метров) чередуются здесь с межгорными понижениями.

Становой хребет, также известен как Внешний Хинган, – это горная цепь в южной части Дальнего Востока России протяжённостью 700 километров. Для него характерны складчатые среднегорные плосковершинные хребты, разделённые продольными долинами.

В состав гор Южной Сибири также входят Северо-Байкальское, Становое, Патомское и Алданское нагорья.

Горы юга Сибири сформировались в кайнозойское время в результате новейших тектонических движений, когда на месте древних докембрийских и палеозойских гор образовались складчато-глыбовые горы. Тектонические движения земной коры продолжаются и сейчас. За последние двести лет в горах, окружающих Байкал, произошло более 800 землетрясений, причём сила некоторых из них достигала 9 баллов по шкале Рихтера.

Огромная площадь и большое разнообразие геологического строения Восточной Сибири обуславливает наличие в её недрах различных полезных ископаемых, связанных с докембрийскими, палеозойскими и мезозойскими породами. Многочисленные месторождения железных руд, цветных и редких металлов, алмазов, графита, слюды, различного сырья для производства строительных материалов сделали Восточную Сибирь одним из самых богатых минеральным сырьём регионов России.

Источник

Восточная Сибирь

Урок 72. География России. Население и хозяйство. 9 класс

Конспект урока «Восточная Сибирь»

В пределах Восточной Сибири расположены Красноярский край, Республика Хакасия, Республика Тыва, Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край. Площадь Восточной Сибири составляет четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч сорок два километра квадратных, что составляет примерно двадцать пять процентов территории России. На севере Восточная Сибирь омывается водами двух морей Северного Ледовитого океана – Карским и морем Лаптевых. На юге граничит с Монголией и Китаем. Протяжённость территории с севера на юг — более чем три тысячи километров.

Расположение Восточной Сибири

Поговорим об истории освоения Восточной Сибири. Природа Восточной Сибири сурова и труднодоступна, а потому территория её (особенно северные районы) на протяжении многих тысячелетий не была освоена человеком. Первые сведения о Восточной Сибири появились в России в пятнадцатом веке, когда начались походы русских в Западную Сибирь. Уже тогда в русских летописях появилось название «Сибирская земля». Вначале русские открыли путь в низовья Енисея, а затем и в северо-восточную часть района. Их привлекали пушные богатства, прежде всего соболя, игравшие тогда большую роль во внешней торговле.

Первый русский заполярный город – Мангазея – был построен в 1601 году в Сибири, на реке Таз. На то время это был самый богатый город посреди сибирской тайги.

Жители его вели торговлю пушниной, а также мамонтовой костью. Свидетельством того, что город процветал, служило название Мангазеи – «златокипящая». Основали город поморы. Помимо поморов, огромный вклад в изучение и освоение неизведанных земель Сибири внесли казаки. Они стремились проникнуть дальше на восток. Так, в тысяча шестьсот девятом году на правом берегу Нижней Тунгуски, при впадении её в Енисей, было основано Туруханское зимовье, куда затем была перенесена Мангазея, переименованная в 1782 году в Туруханск.

В 1628 году был основан город Красноярск, который в течение восьмидесяти лет оставался самым южным городом русских в Восточной Сибири. В настоящее время Красноярск – это крупный город в России, центр Восточно-Сибирского экономического района. Культурный, экономический, промышленный и образовательный центр Восточной Сибири.

Следующий этап освоения Восточной Сибири (1630—1649 гг.) начался с проникновения казаков с Енисея в бассейн Лены. Далее они двинулись на восток, вышли к Тихому океану и построили на этом пути несколько опорных пунктов. В 1631 году было основано крепостное сооружение – Братский острог на реке Ангаре. Первоначально острогом на Руси называлась сама ограда из острых кольев, устраиваемая во время осады неприятельских городов. Строя остроги на берегах рек, казаки таким образом изучали и осваивали территорию России.

Братский острог в своё время являлся преддверием к покорению Забайкалья. Первый по времени из числа построенных на бурятских землях, он имел огромное значение для русских: во-первых, как сторожевой пост, прикрывавший путь с Енисея на Лену; во-вторых, как опорный пункт для сбора ясака с бурят; в-третьих, как удобный пункт для снаряжения за Байкал экспедиций и передовой разведочный пункт о землях, лежащих за Байкалом, и о народах, их населяющих.

Отсюда лежали пути, ведущие к Северному Ледовитому и Тихому океанам, реке Амур, в Монголию и Китай. Из острога выходили экспедиции Ивана Москвитина, который первым достиг Охотского моря; Курбата Иванова, первого исследователя Байкала.

Включение Восточной Сибири в состав России произошло в восемнадцатом веке. С приходом русских в Восточной Сибири появилась культура более высокая в сравнении с культурой коренного населения. Они также «принесли» сюда земледелие, более развитое скотоводство, более совершенные типы жилищ. К концу восемнадцатого века во всей Восточной Сибири преобладало русское население. Столь быстрое продвижение русских на восток объясняется тем, что местные племена были малочисленны и враждовали друг с другом, а значительные территории Сибири были вообще никем не освоены.

Природа Восточной Сибири величественна и прекрасна. Тянущиеся на тысячи километров многоводные реки, бескрайняя тайга, горные массивы и плоскогорья, занимающие около семидесяти процентов всей территории, низменные равнины тундровой полосы — всё это Восточная Сибирь.

Основная особенность рельефа Восточной Сибири — это общая значительная приподнятость её над уровнем моря и преобладание пространств с горным рельефом. Большую часть региона занимает Среднесибирское плоскогорье, средняя высота которого пятьсот – семьсот метров. Сформировано оно в пределах древнейшего участка земной коры — Сибирской платформы. Среднесибирскому плоскогорью присуще чередование широких плато и кряжей. К наиболее поднятым частям территории относятся среднегорья Путорана, сложенные вулканическими туфами и траппами. Название Путорана в переводе с эвенкийского языка означает «озёра с крутыми берегами». Площадь плато составляет двести пятьдесят тысяч километров квадратных (плато можно сравнить с территорией Великобритании).

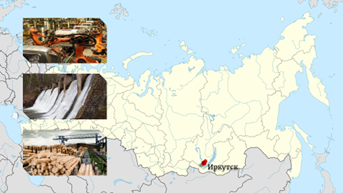

Значение Восточной Сибири в экономическом развитии производительных сил России определяется её богатыми и разнообразными природными ресурсами, прежде всего крупнейшими в стране запасами энергетических, рудных, лесных и водных ресурсов. Это один из крупных районов энергоёмких и теплоёмких производств, переработки древесного, рудного и нерудного сырья, а также добычи угля, редких и ценных металлов и минералов.

Большая протяжённость Восточной Сибири с севера на юг определила смену различных природных зон — от арктической, таёжной, лесостепной, степной до полупустынной в Тувинской котловине.

Природные зоны Восточной Сибири

Преобладающие суровые природные условия обуславливают удорожание производства и жизни населения. Восточная Сибирь удалена на огромное расстояние как от Атлантического, так и от Тихого океана, что определяет континентальность климата.

Реки Енисей, Лена представляют собой крупные в России источники дешёвой гидроэнергии и воды. Уникальным сокровищем района является озеро Байкал, заключающее в себе 1/5 часть мировых и 4/5 общероссийских ресурсов чистой пресной воды. В Байкале содержится около 19 % мировых запасов пресной воды. Здесь воды больше, чем во всех вместе взятых пяти Великих озёрах и в 25 раз больше, чем, например, в Ладожском озере.

В Восточной Сибири сосредоточено тридцать процентов угольных ресурсов России. В Канско-Ачинском бассейне уголь добывают открытым способом.

Стоит отметить, что подобная добыча угля в бассейне оказывает негативное воздействие на состояние воздушной и водной среды, ландшафты, земельные ресурсы. Воздушная среда подвергается пылевому загрязнению от горной техники и с поверхностей разрезов. В Восточной Сибири открыты крупные потенциальные запасы нефти и газа. Известные месторождения цветных металлов расположены в районе Норильска, в Иркутской области, в низовьях Ангары. Залежи железных руд найдены в долине Ангары, в нижнем и среднем её течениях, в Забайкальском крае и на юге Красноярского края.

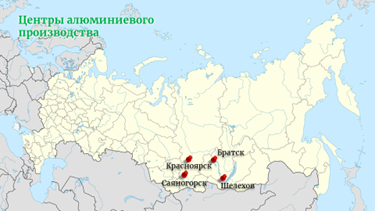

Экономика Восточной Сибири основана на добывающей промышленности и электроэнергетике. На их базе созданы энергоёмкие производства цветной металлургии и химической промышленности: алюминиевое производство в Братске, Красноярске, Саяногорске, Шелехове; медно-никелевое производство в Норильске. Центры химической промышленности — Красноярск, Ангарск, Усолье- Сибирское. Переработка древесины — в Братске, Лесосибирске, Красноярске. Крупнейший центр производства никеля, меди и кобальта — Норильск.

На долю Восточной Сибири приходится десять процентов сельскохозяйственных угодий России и шесть процентов её пашни. Но из-за суровых природных условий уровень развития хозяйства в районе невысокий. Здесь производится всего пять процентов сельскохозяйственной продукции. В южных районах Восточной Сибири развито земледелие, овцеводство – в Забайкалье, а на севере региона – оленеводство.

Крупнейшие города Восточной Сибири находятся на трассе Транссибирской магистрали. Основные отрасли экономики Красноярска, – это цветная металлургия, гидроэнергетика, машиностроение, химическая и деревообрабатывающая промышленность.

Второй по величине город Восточной Сибири – Иркутск. Здесь развиты важнейшие производства машиностроения, гидроэнергетика, деревопереработка.

Иркутск — это крупнейший в Восточной Сибири культурный центр. Исторический центр Иркутска внесён в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он складывался на месте деревянного острога, остатки которого были разобраны в 1790 году. Спасская церковь — это единственная уцелевшая постройка острога. Вместе с Богоявленским собором образует древнейший архитектурный ансамбль Иркутска. Другой видный ансамбль города расположен у набережной Ангары, в начале улицы Карла Маркса. Он образован памятником основателю Транссибирской магистрали — Александру III, краеведческим музеем с круглыми угловыми башнями, выполненным в мавританском стиле, и Сибиряковским дворцом, более известным как «Белый дом», служившим резиденцией генерал-губернаторов в 1838—1917 годах.

Источник