- Главные формы рельефа дна океанов презентация к уроку по географии (5 класс) на тему

- Рельеф дна океанов

- Содержание

- Шельф, материковый склон и материковое подножье

- Подводные каньоны

- Глубоководные желоба

- Срединно-океанические хребты

- География 5 класс. Тема»Рельеф суши и дна Мирового океана»

- Оставьте свой комментарий

- Подарочные сертификаты

- Презентация на тему»Рельеф дна океана» презентация к уроку по географии (5 класс)

- Скачать:

- Предварительный просмотр:

- Подписи к слайдам:

- По теме: методические разработки, презентации и конспекты

- GEO-знания

- Общая география (6 класс)

- Рельеф. Основные формы рельефа. Рельеф дна Мирового океана. Значение рельефа в хозяйственной деятельности человека. Влияние человека на рельеф

Главные формы рельефа дна океанов

презентация к уроку по географии (5 класс) на тему

Открытое занятие является уроком открытия новых знаний по теме » Главные формы рельефа дна океанов «

Проводится в 5-х классах.

Цели и задачи, ход занятия, презентация и другая информация содержутся в прикрепленных файлах.

Основная информация приведена ниже.

Тип урока: Урок открытия нового знания

Образовательные ресурсы: атлас, учебник, контурная карта, рабочая тетрадь.

Цели и задачи урока: сформировать понятия об особенностях строения дна океанов, его основных частях. Развивать навыки работы в контурной карте. Продолжить воспитывать уважительные отношения в классе, умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально, в парах или в группе, владеть основами самоконтроля и самооценки.

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, поисковые.

Формы обучения: индивидуальные, парные.

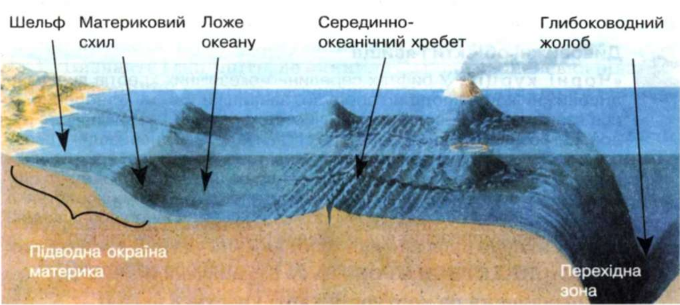

Основные термины и понятия: срединно-океанический хребет; ложе океанов: глубоководные равнины, подводные горные хребты и поднятия; переходные зоны между материками и океанами: шельф, материковый склон; глубоководный желоба и причины формирования.

Планируемые образовательные результаты:

Научатся: называть и показывать на картах формы рельефа дна океана; определять абсолютную глубину шельфа, ложа, глубоководного желоба; приводить примеры.

Источник

Рельеф дна океанов

Рельеф дна океанов — структура поверхности дна морской оболочки Земли. На дне океанов находятся огромные горные хребты, глубокие раcщелины с обрывистыми стенками, протяженные гряды и глубокие рифтовые долины. Фактически морское дно не менее изрезано, чем поверхность суши. Океанический рельеф весьма сложен и разнообразен.

Содержание

Шельф, материковый склон и материковое подножье

Платформа, окаймляющая континенты и называемая материковой отмелью, или шельфом, довольно неровная. На внешней стороне шельфа обычны скальные выступы; средняя глубина внешнего края (бровки) шельфа составляет около 130 метров. У берегов, подвергавшихся оледенению, на шельфе часто встречаются ложбины и впадины. Говоря о материковом склоне, можно отметить следующие особенности: во-первых, он обычно образует четкую и хорошо выраженную границу с шельфом, во-вторых, почти всегда его пересекают глубокие подводные каньоны. У нижней границы склона в Атлантическом и Индийском океанах располагается поверхность, получившая название материкового подножья. По периферии Тихого океана материковое подножье обычно отсутствует.

Подводные каньоны

Эти каньоны, врезанные в морское дно на 300 метров и более, обычно отличаются крутыми бортами, узким днищем и извилистостью. Самый глубокий из известных подводных каньонов — Большой Багамский — врезан почти на 5 км. Несмотря на схожесть с одноименными образованиями на суше, подводные каньоны в своем большинстве не являются древними речными долинами, погруженными ниже уровня океана.

Глубоководные желоба

Многое стало известно о рельефе глубоководных частей океанического дна в результате широкомасштабных исследований, развернувшихся после Второй мировой войны. Наибольшие глубины приурочены к глубоководным желобам Тихого океана. Самая глубокая точка — пучина Челленджера — находится в пределах Марианской впадины на юго-западе Тихого океана.

Срединно-океанические хребты

Так называют величественные горные образования шириной в несколько сотен километров и высотой около 2—3 км. Они состоят из нескольких параллельных горных гряд. Их склоны опускаются к ложу океана широкими ступенями. В самой высокой центральной части вдоль гребней тело хребта прорезают так называемые рифтовые ущелья. Рифтовые ущелья и рифтовые зоны в геологическом отношении необычайно интересны: здесь высока сейсмическая активность и каждый день бывает до 100 землетрясений. Также сильно развита и вулканическая активность. В стенках рифтового ущелья и на гребнях прилегающих к нему рифтовых гряд обнажаются глубинные породы Земли. Ещё одна разновидность подводных хребтов — вулканические хребты. Они состоят из цепочек подводных вулканов. На ложе океанов встречаются и так называемые валы — широкие массивные поднятия с сильно пологими склонами. Система валов делит ложе Тихого океана на несколько крупных котловин: Северо-Западную, Северо-Восточную, Марианскую, Центральную, Южную, Беллинсгаузена, Чилийскую, Панамскую. Есть ещё одна особенность строения океанского ложа — так называемые зоны разломов. Это узкие и необычайно длинные полосы сложно раздробленного дна; то крутые сбросовые уступы, то гребни и желоба, то просто сложный расчлененный рельеф.

Источник

География 5 класс. Тема»Рельеф суши и дна Мирового океана»

Описание презентации по отдельным слайдам:

РЕЛЬЕФ СУШИ И ДНА МИРОВОГО ОКЕАНА.

Все неровности поверхности называются- рельефом. Возникают они в результате действия внутренних и внешних сил.

Внутренние силы- это быстрые и медленные движения земной коры, а также вулканизм. Внешние силы- это силы выветривания и техногенные процессы. Внутренние силы создают неровности, а внешние силы их сглаживают. Эти силы действуют одновременно. Сначала действуют внутренние силы, и создают неровности, а потом действуют внешние силы, которые разрушают неровности.

Горы- это высоко приподнятые формы рельефа, в пределах которых наблюдаются значительные перепады высот.

РАВНИНЫ. Это обширные участки поверхности Земли с небольшими перепадами высот(менее 200м.), то есть равные.

Рельеф дна Мирового океана. Сложнее рельефа суши. На дне океана имеются обычные горы, вулканы и равнины, но там есть и гигантские формы рельефа, которые отсутствуют на суше. Это глубоководные желоба и срединно-океанические хребты.

Номер материала: ДБ-413186

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Треть россиян за полгода не прочли ни одной книги

Время чтения: 1 минута

В Волгоградской области оснащают лаборатории первого школьного технопарка «Кванториум»

Время чтения: 1 минута

Власти Ямала сделали доступней льготное образование для детей из коренных северных семей

Время чтения: 2 минуты

Итальянский учитель дал детям задание на лето и прославился

Время чтения: 4 минуты

Иностранным студентам упростят пребывание в России

Время чтения: 1 минута

Более 347 тысяч человек принимают участие в ЕГЭ по обществознанию

Время чтения: 1 минута

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник

Презентация на тему»Рельеф дна океана»

презентация к уроку по географии (5 класс)

История изучения рельефа дна океана связано с кругосветным плаванием Фернана Магеллана. Свой вклад также внесли английские мореплаватели на судне «Челленджер», атакже известный французский мореплаватель Жак-Ив-Кусто. Для исследований использовался примитивный прибор эхолот, исследовательское судно-батискаф. Рельеф дна океана имеет сложное строение. Он состоит из материковой отмели, шельфа, материкового склона, ложа океана, срединно-океанических хребтов, глубоководных океанических желобов, вулканов, вулканических островов, коралловых островов.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| relef_dna_okeana.pptx | 2.89 МБ |

Предварительный просмотр:

Подписи к слайдам:

Рельеф дна океана Автор: учитель географии Кудашева Р.Е.

История изучения дна океана — Путешествие Ф. Магеллана (1519-1521 гг.) — Английское судно «Челленджер» 1872-1876 гг. — Исследования Жака-Ива Кусто

Изучение дна океана Батискаф – исследовательское судно Эхолот- прибор для измерения глубины

Рельеф дна океана

Рельеф дна океана 1. Подводные окраины материков Шельф Материковый склон Материковый остров 2. Переходная зона Глубоководные желоба Островные дуги 3. Ложе океана Котловины Срединно- океанические хребты Вулканические острова

Вулканы на поверхности океана и вулканические острова Вулкан на поверхности океана Вулканический остров

Коралловые острова- атоллы

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Данную презентацию можно использовать при проведении урока с применением интерактивной доски.

Первичное знакомство учащихся с особенностями рельефа дна Мирового океана, причинами его разнообразия.

Презентация по теме Рельеф Ульяновской области.

Данная презентация может быть использована на уроках географии в 6 классе.

Познакомить с историей изучения дна Мирового океана, рельефом дна мирового океана, процессами формирующими морское дно.

Дать представление о рельефе дна М.О.

Урок географии в 6 классе по раделу «Гидросфера".

Источник

GEO-знания

Общая география (6 класс)

Рельеф. Основные формы рельефа. Рельеф дна Мирового океана. Значение рельефа в хозяйственной деятельности человека. Влияние человека на рельеф

Рельеф (от лат. Relevo — «поднимаю») – совокупность неровностей земной поверхности, которые образовались под действием внутренних и внешних сил. По размерам формы рельефа делят на планетарные, основные и мелкие.

Планетарные формы рельефа: материки и океанические впадины.

Основные формы рельефа: горы и равнины.

Равнины и горы различают: по высоте, возрасту и способу образования, по внешнему виду.

Равнины – участки поверхности суши или дна океана, которые имеют незначительные колебания высот. На суше различают равнины:

низменности (высотой до 200 м — Причерноморская, Индо-Гангская, Ла-Платская)

возвышенности (200-500 м — Приднепровская, Волынская, Лаврентийская)

плоскогорья (свыше 500 м — Декан, Западноавстралийское, Восточноафриканское, Бразильское).

Равнины занимают большую часть поверхности Земли. Самая большая равнина — Амазонская (площадь более 5 млн. км 2 ).

Равнины по возрасту и способу образования разделяют на первичные (образовавшиеся в результате вертикальных литосферных движений – Причерноморская) и вторичные (образовавшиеся на месте разрушенных гор – Восточноевропейская или образованы аккумулятивной деятельностью рек – Месопотамская, Индо-Гангская). По внешнему виду равнин выделяют плоские и холмистые.

Основные формы рельефа имеют закономерность в расположении: равнины соответствуют платформам, горы – областям складчатости.

Платформы – сравнительно устойчивые участки земной коры, имеют материковый или океанический тип. В соответствии с этим на платформах образуются равнины суши или равнины океанического дна.

Строение платформы: нижний ярус — фундамент (образован из метаморфических и магматических пород) и верхний ярус — осадочный чехол (из осадочных пород). Большинство платформ на материках древние (в возрасте 1,5-4 млрд. лет): Североамериканская, Южноамериканская, Антарктическая, африкано-Аравийская, Восточноевропейская, Сибирская, Австралийская. Фундамент молодых платформ образовался более 500 млн. лет назад — Западносибирская платформа.

В случае, если на старых платформах плотные породы фундамента выходят на поверхность, образуются щиты. На щитах чаще всего расположены возвышенности и плоскогорья.

Горы – участки поверхности литосферы, которые поднимаются над прилегающими равнинами на высоту более 500 м, имеют значительно расчлененный рельеф.

Низкие горы — с абсолютной высотой от 500 м до 1000 м.

Средневысотные — от 1000 до 2000 м (Скандинавские, Карпаты).

Высокие — более 2000 м (Гималаи, Анды, Кавказ).

В горах отдельно выделяют вершины, горные хребты, горные долины, горные ущелья.

Горы по образованию различают: складчатые (образовавшиеся в результате столкновения двух материковых литосферных плит), складчато-глыбовые (древние разрушенные горы) и вулканические (возникшие благодаря внутренним процессам — вулканизма).

Грабен (от нем. Graben — «ров») — удлиненная, относительно пониженная часть земной коры или блок, ограниченный разломами вдоль его протяженных сторон, то есть, пониженный участок земной коры между тектоническими трещинами. На поверхности земли крупные грабены могут быть впадинами озер (Байкал), морями (Красное).

Горст (от нем. Horst — «возвышенность») — поднята по разломами участок земной коры.

На физической карте горы и равнины обозначают соответствующими оттенками зеленого, желтого и коричневого цветов (в зависимости от высоты).

Рельеф дна мирового океана

В рельефе дна Мирового океана выделяют:

шельф — затопленные прибрежные части материков до глубины 200 м;

материковый склон — наклонная поверхность дна глубиной 200-2000 м;

океаническое ложе — глубинная часть дна.

На океаническом ложе выделяют: подводные хребты (срединно-океанические, Ломоносова, Менделеева), глубоководные равнины и глубоководные желоба (Марианский, Филиппинский). Иногда вершины подводных хребтов выходят на поверхность воды, образуя острова или группы островов (Марианские, Японские острова). Подводные горы, достигшие поверхности океана, образуют острова. Наибольшие подводные горы образовались на границе литосферных плит. Они называются срединно-океаническими, хребтами, достигают 2000 м высотой и простираются на тысячи километров.

Значение рельефа в хозяйственной деятельности человека

и влияние деятельности человека на рельеф

Рельеф непосредственно и опосредованно влияет на хозяйственную деятельность человека. От него зависят площади пахотных земель, сенокосов, пастбищ, определяющие производственную специализацию сельского хозяйства. Рельеф может затруднять возможности применения сельскохозяйственных машин и т.п.

Человек может преобразовывать рельеф земной поверхности непосредственно (делая насыпь, вырывая котлован) или воздействуя на природные процессы рельефообразования — ускоряя или (реже) замедляя их. Формы рельефа, созданные человеком, называются антропогенными (от греч. a’ntro–pos — человек и -ge’–nes — рождающий, рожденный).

Прямое воздействие человека на рельеф более всего проявляется в районах разработки полезных ископаемых. Подземная добыча сопровождается выносом на поверхность большого количества пустой породы и образованием отвалов, обычно имеющих коническую форму — терриконов (лат.; буквально — земляные конусы). Многочисленные терриконы создают характерный ландшафт угледобывающих районов.

При открытой добыче полезных ископаемых обычно сначала создаются значительные отвалы вскрыши — породы, залегающей выше того слоя, который содержит полезное ископаемое; разработка продуктивного слоя идет путем выкапывания обширных понижений — карьеров, рельеф которых очень сложен, он определяется геологическим строением (участки с незначительным содержанием полезного ископаемого могут оставаться нетронутыми), необходимостью предохранить стенки карьера от обваливания, создать рельеф, удобный для подъезда транспорт.

Значительные изменения рельефа производятся при транспортном, промышленном и гражданском строительстве. Под сооружения выравниваются площадки, для дорог создаются насыпи и выемки.

Сельское хозяйство оказывает непосредственное влияние на рельеф преимущественно в горных районах тропиков. Здесь широко распространено террасирование склонов для создания горизонтальных площадок.

Косвенное влияние человека на рельеф ранее всего стало ощущаться в сельскохозяйственных районах. Вырубка лесов и распашка склонов, особенно неправильная, сверху вниз, создавали условия для бурного роста оврагов. Строительство зданий и инженерных сооружений, создавая дополнительные нагрузки на склоны, способствует возникновению или усилению оползней.

В районах подземной добычи полезных ископаемых могут наблюдаться обширные просадки грунта, так как в отработанных шахтах и штольнях происходят обвалы.

Водохранилища создаются в естественных понижениях рельефа. Но вода, создав свободную поверхность на новом уровне, начинает переработку берегов водохранилищ. Активизируются овражная эрозия, плоскостной смыв, оползни. Одновременно с этим повышается базис эрозии у рек, впадающих в водохранилище, в их руслах происходит накопление аллювия. Ниже плотины водохранилища нередко усиливается эрозия, так как водный поток меньше загружен наносами, значительная часть которых откладывается в стоячей воде водохранилища. Пройдут еще десятки лет, прежде чем придут в соответствие возникший водоем и форма склонов его берегов, новый режим водотоков и форма их русел.

Воздействие человека испытывают не только экзогенные, но и эндогенные процессы. Большие водохранилища — это массы воды, обладающие колоссальным весом: каждый кубический километр воды имеет вес 1 миллиард тонн, а, например, Братское водохранилище содержит более 169 км 3 воды. Под тяжестью воды земная кора прогибается, причем в сейсмоопасных районах увеличивается вероятность землетрясений.

Источник