- Томас Эдисон. Последний вздох изобретателя достался Форду.

- Томас Эдисон. Последний вздох изобретателя достался Форду.: 4 комментария

- Добавить комментарий Отменить ответ

- Люди изменившие мир

- Поиск

- Последние записи

- Люди изменившие мир

- След в истории можно оставить разный…

- Скала Эдисона

- История кинотеатров: от кинетоскопа Эдисона до IMAX 3D

- Волшебный фонарь

- Кинетоскоп

- Первый кинопоказ

- Первые кинотеатры

- Кинобум

- Мультиплексы

- Drive-in

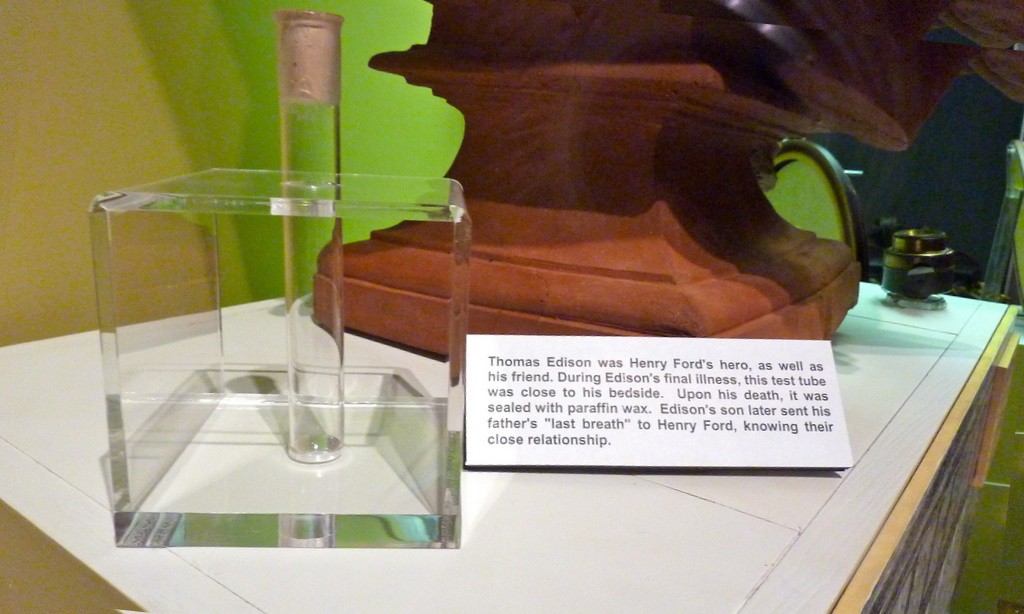

Томас Эдисон. Последний вздох изобретателя достался Форду.

Многие считают Томаса Эдисона величайшим изобретателем, ведь именно он создал кинокамеру, фонограф и долговечную электрическую лампочку. Его инновации, несомненно, вдохновили и Генри Форда, основателя Ford Motor Company, который работал на Edison Illuminating Company в 1896 году. Мечта Форда сбылась, когда он смог встретиться с Томасом Эдисоном и объяснить концепцию своего нового автомобиля изобретателю, которого в свою очередь впечатлила эта идея. Его мнение в конечном счете вдохновили Форда на создание прототипа Модели T. Форд оставался хорошим другом Эдисона до самой смерти великого изобретателя. Эдисон умер от осложнений связанных с диабетом в 1931 году в своем доме в Уэст-Ориндж, штат Нью-Джерси.

Существует своего рода легенда о том что, ссылаясь на крепкую дружбу с изобретателем не за долго до его смерти, Форд якобы убедил сына Эдисона, Чарльза, поднести пробирку ко рту умирающего, чтобы поймать его последний вздох. Многие считают, что эксцентричный Форд хотел таким образом захватить душу Томаса Эдисона, когда она покидала тело.

Более правдоподобно выглядит история, согласно которой действительно восемь пробирок расположили рядом с кроватью Эдисона, когда он умер. Его сын послал одну из этих пробирок Генри Форду. Так или иначе, последний вздох выставлен в музее Генри Форда в Детройте.

Томас Эдисон. Последний вздох изобретателя достался Форду.: 4 комментария

В 1931 году знаменитый создатель фонографа, кинокамеры и электрической лампочки умирал у себя дома в штате Нью-Джерси, и когда он испускал последний вздох, сидевший у изголовья врач поднес к его рту открытую ампулу, которую затем запечатал.

Сын Эдисона Чарльз, вероятно, веривший (как и греки), что дыхание человека, или пневма , есть его душа, передал пробирку на хранение деловому партнеру своего отца — автомобильному магнату Генри Форду.

Человечество вечно стремится сохранить то, что сохранить невозможно, чему наглядное доказательство — один из экспонатов Музея Генри Форда, расположенного в американском городе Дирборне в штате Мичиган. В заткнутой пробкой пробирке, установленной под углом на тонкой подставке наподобие микрофона поп-звезды, находится прозрачная стеклянная колба, в которой якобы содержится воздух, выдохнутый легендарным американским изобретателем Томасом Эдисоном в момент смерти.

Очень интересно почитать, изложено коротко, не навязчиво и очень познавательно.

Добавить комментарий Отменить ответ

Люди изменившие мир

Люди изменившие мир

Поиск

Последние записи

Люди изменившие мир

След в истории можно оставить разный…

К власти приходит не тот кто ее действительно достоин, а тот кто громче всех кричит. Это правило работало и работает во все времена. Люди идут не за тем, кто знает что делать, а за тем, кто хочет их вести, чей голос может достучаться до их разума и дать им иллюзию того, что они поступают правильно, подчиняясь чужой воле и следуя по указанному пути.

Источник

Скала Эдисона

Незадолго до смерти знаменитый американский изобретатель Эдисон пожелал отличить самого сметливого юношу своей страны, назначив ему щедрую денежную поддержку для дальнейшего образования. Со всех концов республики были направлены к нему молодые люди, по одному от каждого штата, отобранные школьным начальством. Эти полсотни юношей подверглись в доме Эдисона письменному экзамену: они должны были ответить на 60 вопросов особой викторины, составленной изобретателем и его сотрудниками. Судьями были сам Эдисон, «автомобильный король» Форд, прославленный летчик Линдберг и несколько видных американских педагогов. Один из вопросов Эдисоновой викторины, который я хочу предложить и вам, состоял в следующем:

Вообразите, что вы очутились на тропическом острове Тихого океана без всяких орудий. Как сдвинули бы вы там с места груз в 3 т, например гранитную глыбу в 100 футов длины и 15 футов высоты?

Рис. 1. Томас Алва Эдисон (1847–1931), американский изобретатель и предприниматель

Задача кажется неразрешимой. Что поделаешь голыми руками с трехтонной каменной глыбой таких внушительных размеров?

Вникнем однако поглубже в задачу и постараемся представить себе наглядно эту Эдисонову скалу. Мы знаем ее вес, длину, ширину, но об ее толщине в задаче ни слова не сказано. Почему Эдисон умолчал о ней? Не тут ли кроется разгадка?

Дознаемся же сами, какова должна быть толщина этой скалы. Прежде всего определим по весу ее объем. Скала гранитная, а сколько весит кубический метр гранита, мы можем узнать из справочника. В «таблице удельных весов» разных материалов находим, что удельный вес гранита, круглым числом, 3. Это значит, что кубический сантиметр гранита весит 3 г или кубический метр гранита весит 3 т. Одно вытекает из другого, потому что в кубическом метре миллион кубических сантиметров, а в одной тонне – миллион граммов. Но если каждый кубический метр Эдисоновой глыбы весит 3 т, а весу в глыбе как раз 3 т, то ясно, что объем ее – всего один кубический метр. При таком небольшом объеме глыба однако растянулась в длину на 100 футов, а в высоту – на 15 футов.

Рис. 2. Задача Эдисона: надо без всяких орудий сдвинуть с места трехтонную гранитную скалу в 100 футов длины и 15 футов высоты

Очевидно, она очень тонка. Прикинем, какой она толщины. Объем, как известно, получается умножением длины на ширину и на толщину. Следовательно, разделив объем на длину и на ширину, мы узнаем толщину. Так и поступим с объемом нашей скалы: разделим 1 кубометр сначала на 100 футов (т. е. на 30 м) потом на 15 футов (т. е. примерно на 5 м), а еще лучше – сразу на 30 ? 5, т. е. на 150. Что же получится? Всего 1 / 150 м, или около 7 миллиметров.

Рис. 3. Вот какова скала в задаче Эдисона

Вот какова толщина Эдисоновой скалы: только 7 мм! На острове возвышается, мы видим, тонкая гранитная стенка, своего рода диковинка природы. Опрокинуть подобную стенку ничуть не трудно даже голыми руками: напереть на нее покрепче или навалиться на нее с разбегу – и она не устоит.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источник

История кинотеатров: от кинетоскопа Эдисона до IMAX 3D

Кино придумали для того, чтобы его показывать. А кинотеатры для того, чтобы его смотреть. Предлагаем вместе с нами проследить за путешествием «поезда братьев Люмьер» из подвала парижской кафешки до гигантских экранов IMAX 3D

- 2019-11-04 14:00:00 4 ноября 2019 3545

- Роман Сорокин

Волшебный фонарь

Шоу волшебного фонаря / Фото: Ronald Grant Archive / Mary Evans

Еще до появления первых полноценных фильмов, люди ходили посмотреть на движущиеся картинки в «шоу волшебного фонаря». Простейшие аппараты, состоявшие из яркой электродуговой лампы и движущихся стеклянных слайдов с покадровым изображением скачущей лошади или каких-то геометрических фигур. Они пользовались большой популярностью у посетителей ярмарок и цирков в середине XIX века.

Зритель платил свои центы, приникал глазом к смотровому окошку, а оператор зажигал лампу и начинал крутить барабан — это волшебство поражало неискушенных горожан.

Кинетоскоп

Изобретение кинематографа не принадлежит какому-то одному человеку. К технологии съемки и демонстрации движущегося изображения с помощью фотографической пленки одновременно пришли сразу несколько человек. Но первым, разглядевшим в кинематографе коммерческий потенциал, стал американский изобретатель Томас Эдисон.

В 1891 году компания Edison в США впервые успешно продемонстрировала прототип кинетоскопа. Он представлял из себя деревянный ящик, внутри которого через систему роликов и натяжителей непрерывно двигалась закольцованная кинопленка, подсвеченная мощной лампой. Первым кино, показанным публично с помощью кинетоскопа, стал остросюжетный фильм «Приветствие Диксона», в котором приветливый усатый мужчина делает движение своей шляпой, как бы приветствуя зрителей. Длина ролика составляла около 2 секунд, но так как пленка была закольцована — смотреть его можно было бесконечно.

В 1894 году на нью-йоркском Бродвее был открыт кинетоскопный зал с десятью аппаратами, для показа предлагались уже около десятка незамысловатых фильмов: «Парикмахерская», «Петушиный бой», «Подковывание лошади», «Борьба», ролики об упражнениях акробаток и атлетов. Особой популярностью пользовались кинетоскопные кабины с вывесками «только для мужчин», где демонстрировались фривольные фильмы с танцовщицами, задиравшими юбки и обнажавшими стройные ноги.

Но по аналогии с «волшебным фонарем» кинетоскоп мог показывать короткие ролики только одному человеку через маленький глазок и настоящим кинотеатром это можно назвать с трудом.

Первый кинопоказ

Изобретателями прорывной технологии, открывшей фильмы для широкой публики, стали французские братья Люмьер. В 1895 году младший брат Луи Люмьер вместе с инженером Жюлем Карпантье запатентовал свой синематограф. Устройство позволяло относительно дешево и быстро запечатлевать движение на кинопленку, а затем проецировать фильм на белый экран для большой аудитории зрителей.

К декабрю 1895 года братья Люмьер сняли с помощью своего синематографа 12 коротких фильмов с документальными и комедийными сюжетами и демонстрировали их друзьям и знакомым в своем доме в Лионе и поместье на Лазурном Берегу.

Первый коммерческий кинопоказ был проведен 28 декабря 1895 года в Grand Café на бульваре Капуцинок в Париже. Билет стоил один франк. А в подвале заведения зрителей встретили большая белая простыня, растянутая на стене и установленный перед ней на штативе небольшой аппарат, похожий на фотографическую камеру. Когда свет погас и на экране появились движущиеся изображения, зал замер — такого парижане не видели еще никогда.

Несмотря на распространенное заблуждение, первым фильмом, показанным широкой публике, стало вовсе не «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (он был снят только в 1897 году), а короткая документальная лента «Выход рабочих с фабрики». Кроме нее Люмьеры продемонстрировали публике 10 фильмов, среди которых были: «Вольтижировка», «Ловля золотых рыбок», «Кузнецы», «Политый поливальщик», «Завтрак младенца» и другие.

Фильм «Выход рабочих с фабрики» (1895)

Премьера братьев Люмьер произвела настоящий фурор. Синематограф позволял получить четкое изображение на большом белом экране и обеспечивал поразительный эффект погружения в картинку. А продолжительность фильмов от 33 до 49 секунд уже позволяла выстроить мало-мальски интересный сюжет и продемонстрировать некое подобие актерской игры. На следующее утро об изобретении Люмьеров писала вся французская пресса, а заявки на их аппараты посыпались со всего мира.

Первые кинотеатры

Первые синематографы братьев Люмьер распространялись по схеме франшизы: их монтировали на ярмарках, в кафе, цирках и художественных галереях, передавая 60% прибыли братьям. Кинопоказы фильмов Люмьер с большим успехом прошли в Лондоне, Риме, Кельне, Женеве, Мадриде, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Мельбурне, и даже в Японии. Но это все еще не было настоящим кинотеатром со знакомым всем залом, разноуровневыми креслами, билетиками и попкорном.

За звание первого настоящего кинотеатра борются как минимум два зала, открытые почти одновременно в Новом Орлеане (США) и Брюсселе (Бельгия) в 1896 году.

Открытие первого кинотеатра в Новом Орлеане / Фото: The moving picture world

Уильям Рок арендовал просторный зал на 400 мест в Новом Орлеане. Он ориентировался на публику среднего достатка и сразу сделал ставку на дополнительные услуги: посетители могли за отдельную плату забрать на память вырезанный из фильма кадр, купить содовую и сэндвич или даже пройти в каморку киномеханика, чтобы увидеть как работает кинотеатр и какие проекторы используются.

В брюссельской торговой галерее «Сан-Жубер», напротив, новое развлечение попытались сделать элитарным. Кинозал был похож на настоящий театр — зрители покупали билеты на определенные сеансы, вежливые служители провожали их в гардероб и туалетные комнаты, а в перерыве можно было перекусить в превосходном буфете, предлагавшем различные деликатесы и дорогое шампанское.

Korsør Biograf Teater / Фото: Korsør Biograf Teater / Facebook

Некоторые из первых кинотеатров работают до сих пор. Открытый в Дании в 1908 году Korsør Biograf Teater функционирует до сих пор и носит звание самого старого кинотеатра в мире.

Кинобум

К 1914 году мир буквально переживал настоящий кинобум. Студии стали появляться в Америке, Европе, России и Скандинавии. Они снимали десятки фильмов в год. Киноленты стали длиннее, сюжеты — более замысловатыми, а актеры превратились в настоящих звезд.

Показ немых фильмов сопровождался музыкой в исполнении тапера, скрипача или целого оркестра, часто диалоги киногероев дублировались специальными дикторами или вокалистами. Посещение кинотеатров стало одним из самых популярных развлечений среди городских жителей, обрушив прибыли традиционных театров, кабаре и цирков.

Высокий спрос со стороны публики и растущее количество фильмов требовали новых залов, и количество мест кинопоказов росло вместе с индустрией. Именно тогда начинает появляться привычный нам облик кинотеатра.

Посетители раздевались в гардеробе и проходили в фойе, где находились лавки с закусками и напитками, тут же была расположена касса. Залы были оснащены большим экраном и рядами удобных кресел, расположенных на разной высоте так, чтобы передние зрители не мешали тем, кто сидит позади. В проходах между сидениями и на спинках самих кресел были расположены номера рядов, подсвеченные небольшими лампочками — они помогали ориентироваться в полумраке зала зрителям, опоздавшим к началу сеанса.

Gaumont Palace (1912) / Фото: Wikipedia

Во многих первых кинотеатрах можно было найти своеобразные балконы, возвышавшиеся над всеми остальными рядами. Они были оснащены более удобными мягкими креслами и предназначались для вип-клиентов, предпочитавших отделиться от разношерстной публики внизу.

Ключевым элементом всего кинотеатра была, конечно же, будка киномеханика. В ней размещался проектор — аппарат с мощной лампой, перед которой с фиксированной скоростью протягивалась кинопленка, намотанная на большие бобины. В будке их было сразу два, чтобы не прерывать показ фильма во время смены бобин. За минуту до конца очередного отрезка пленки в углу кадра появлялся белый треугольник или иной знак, дававший понять киномеханику, что пора запускать соседний аппарат со следующим отрезком фильма.

The Strand Theatre (1914) / Фото: Wikipedia

Первая Мировая война, пронесшаяся смертельным ураганом по всей Европе, надолго затормозила развитие европейской киноиндустрии, выведя на первые роли американский Голливуд и почти все дальнейшие новшества кинопрокатной технологии приходили в Старый Свет с Запада.

Мультиплексы

В 1957 году канадец Нат Тейлор, владевший двухэкранным кинотеатром в Оттаве, первым догадался разделить кинозал на две части и очень быстро оценил эффективность такого решения. Вместо одного широкоэкранного кинозала он получил два поменьше, где можно было одновременно демонстрировать разные фильмы.

Все что ему потребовалось — это нанять дополнительного киномеханика, в то время как остальной персонал вполне справлялся с выросшими обязанностями, принося владельцу в два раза больше прибыли. Тейлор основал компанию Cineplex Odeon, открывшую такие мультиплексовые кинотеатры по всей Канаде, откуда эта мода перекинулась и на другие страны.

Воспоминания Ната Тейлора

С 1960-х годов мультиплексовые кинотеатры с несколькими экранами стали повсеместной нормой. Выгоды были очевидны — меньшие затраты, увеличение прибылей, расширение географического охвата аудитории. Сегодня однозальных кинотеатров практически не существует. Сохранившиеся униплексы нацелены в основном на артхаусное кино и какие-то экспериментальные фильмы, неинтересные широкой аудитории.

Прогресс движется в сторону создания мегаплексов, первым из которых стал Kinepolis в Брюсселе, показывающий кино на 25 экранах сразу для 7500 зрителей.

Drive-in

Уникальный вид кинотеатров появился в самой автомобилизированной стране мира — США. В 1933 году в Нью-Йорке открылся первый Drive-in — кинотеатр для водителей. Он представлял из себя парковку, перед которой был растянут большой экран, а будка с кинопроектором помещалась позади автомобилей. Водители парковали свои машины согласно купленным билетам и смотрели кино прямо из салона через лобовое стекло или удобно устраивались на собственном капоте. Звук транслировался через индивидуальные динамики, расположенные у каждого места, или передавался по радио на определенной, заранее известной частоте.

Такие кинотеатры работали только в теплый сезон и темное время суток, тем не менее простота их устройства, дешевизна аренды и высокий интерес неискушенной публики обеспечивали владельцам стабильный поток прибыли.

«Drive-in» — кинотеатр (1951) / Фото: The Granger Collection, New York

Пика популярности Drive-in достиг в 1950-1960-х годах, и стал самым популярным местом для романтических свиданий. Не будет большой ошибкой сказать, что, как минимум, четверть детей, родившихся в то время, были зачаты на задних сидениях просторных американских автомобилей. Drive-in существуют до сих пор, в США работают около 400 таких кинотеатров, но уже скорее в качестве экзотического развлечения для любителей ретро-стиля.

Самой большой головной болью всех владельцев кинотеатров было увеличение экрана. Больше экран — больше зрителей, больше денег — логика очень проста. Но на практике сделать это было очень сложно. Узкая 35-мм кинопленка не позволяла бесконечно расширять экран из-за значительной потери качества изображения. Удлинять зал также не представлялось возможным: зрители с задних рядов не могли разобрать происходящее на экране.

В 1950-х годах пытались применять многопленочные проекторы (синемаскопы), совмещавшие несколько изображений на одном большом изогнутом экране, но эта технология была несовершенна и не пришлась по душе требовательным зрителям.

Настоящим прорывом стало изобретение технологии IMAX (буквально Image Maximum — максимальное изображение). Ее разработали инженеры канадской компании Multiscreen Corporation Limited специально для выставки EXPO-67 в Монреале. Новый формат использовал 70-мм пленку с горизонтальным расположением кадров. Это позволило пропускать через нее очень мощный световой поток и сохранять поразительную детализацию изображения на гигантском экране.

Площадь кадра IMAX превышала стандартный формат почти в три раза, что позволило увеличить и размеры экрана без потери качества. Угловые размеры изображения превышают размеры поля зрения человека, сидящего на любом месте перед экраном на 40-120 градусов, что создает эффект полного погружения, стирая для зрителя границу между экраном и окружающим миром.

Премьера первого IMAX-фильма «Ребёнок тигра» (1970) состоялась в павильоне Fuji Group на международной выставке «Экспо-70» в Осаке

Премьера первого IMAX-фильма «Ребенок тигра» состоялась в Осаке (Япония) в 1970 году на международной выставке Экспо-70 и стала настоящим открытием для зрителей, вернув аудиторию в кинотеатры.

Для съемок в IMAX требовались специальные киноаппараты, изготавливавшиеся на заказ в штучном количестве. Однако в течение первого десятилетия после появления технологии, на рынок были выпущены более 10 образовательных и художественных фильмов и их популярность только продолжала расти.

Первый IMAX-кинотеатр «Киносфера» был открыт в 1971 году в Торонто. Он существенно отличался от привычных кинотеатров не только своим огромным экраном (22х16 метров), но и возможностью близкого расположения зрителей к экрану, что усиливало эффект присутствия.

Ирония заключается в том, что созданный изначально для увеличения количества зрителей на сеансах, IMAX не добился этой цели. Чтобы сохранить эффект погружения, вместительность зала не могла быть слишком большой и обычно составляла от 8 до 14 рядов кресел, расположенных по всей ширине экрана. Но несмотря на это IMAX превратился в одно из самых значительных достижений кинопрокатной индустрии и вызвал повышенный интерес зрителей, позволив повысить цены на билеты, скомпенсировав уменьшение их продаж.

Первый IMAX-кинотеатр «Киносфера» / Фото: Wikipedia

К настоящему времени снято уже больше 300 фильмов в формате IMAX. В мире работают около 1300 таких кинотеатров, включая те, что используют технология IMAX DOME, позволяющую проецировать фильм на куполообразный экран и IMAX 3D.

В 2012 году формат IMAX освежили с помощью использования лазерных проекторов с высокой разрешающей способностью. Они позволили увеличить контрастность и яркость изображения, обогнав распространенные в последнее время цифровые проекторы. Первый зал по новой технологии был открыт в 2014 году в Торонто, а в России появился спустя два года в «Формуле кино на Кутузовском».

Кинотеатр IMAX в Москве / Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Последним достижением кинопрокатной индустрии стали 3D-кинотеатры. Первые анаглифические фильмы были сняты еще в 1920-х годах и использовали цветную технологию комбинирования изображения, в основе которой лежит феномен бинокулярного зрения человека и оптический эффект параллакса. Такие фильмы создавали у зрителя иллюзию глубины и позволяли добиваться удивительных эффектов осязаемости изображения, повышая эффект присутствия.

Два кадра, снятые со смещением с разных ракурсов, окрашивались в синие и красные тона и проецировались на общий экран, а зритель, надев очки с разноцветными стеклами, видел каждым глазом разное изображение, совмещая его воедино уже в своем мозгу.

Технология была несовершенной и добиться нужного эффекта было крайне сложно, поэтому о ней забыли вплоть до 1950-х годов, пока в США не появилась технология Natural Vision. Она позволила добиться невероятной реалистичности 3D-изображения. Широкое применение этой технологии позволило ненадолго освежить интерес к кинотеатрам и вернуть аудиторию, активно переманиваемую телевидением.

Однако множество ограничений и сложностей технологии Natural Vision, постоянные жалобы зрителей на переутомление глаз и головные боли в итоге привели к спаду интереса и затуханию «Золотого века 3D».

Трейлер фильма «Аватар» (2009)

Новая волна популярности 3D разразилась в 2000-х годах, достигнув своего пика в 2009 году с выходом «Аватара» Джеймса Кэмерона. Новые 3D-фильмы показывают в кинотеатрах преимущественно с помощью круговой поляризационной технологии, лишенной недостатков анаглифа и более безопасной для зрителей.

Самая распространенная технология RealD 3D позволяет использовать один кинопроектор, что снижает затраты кинотеатров. Кроме этого, заставляет зрителя возвращаться, так как такого эффекта сложно добиться у себя дома даже со специальными 3D-телевизорами.

Однако популярность 3D в наше время уже нельзя сравнить с «Золотым веком» 1950-х, когда стереокинематограф «взорвал» индустрию. Сегодня большинство зрителей делают выбор в пользу классического формата плоского экрана, отдавая предпочтение качеству изображения, а не модным эффектам.

Сегодня практически в любом мало-мальски крупном городе можно найти и «кинотеатры» с завлекательными вывесками 5D (а порой и 6D, и 7D, и 13D), которые обещают зрителю невероятно полное погружение в процесс с помощью двигающихся кресел, направленного света, запахов и струй воды, летящих прямо в лицо. Там демонстрируют короткие ролики с полетами в космос, катанием на «американских горках» и подобное экшн-видео. Но в классическом понимании такие заведения нельзя назвать кинотеатрами, скорее это экстремальные аттракционы, не имеющие к кино ровным счетом никакого отношения.

Фото: Syda Productions / Фотобанк Лори

«Поезд братьев Люмьер» продолжает на всех парах нести человечество в светлое кинобудущее, а технологии, изобретенные еще в начале прошлого века, с некоторыми усовершенствованиями остаются актуальными и по сей день. Главное, чтобы киноиндустрия не забыла, что зрители приходят в кинотеатр не за технологиями, а за кино, важным в котором по-прежнему остается содержание, а не внешняя оболочка.

Обложка: «Drive-in» — кинотеатр (1954) / UIG/TASS

Источник

Люди изменившие мир

Люди изменившие мир