Киев ненавидит детей Донбасса за верность Отечеству «от Карпат до Тихого океана»

Детей Донбасса объявили террористами.

Представители Генеральной прокуратуры Украины заявили, что в Луганской и Донецкой народных республиках детей якобы готовят к боевым действиям. Возбуждено уголовное дело «по факту содействия Российской Федерации».

Незалежная решила поставить вне закона патриотическое воспитание детей. Украинские прокуроры утверждают, что детей воспитывают в духе идеологии сепаратизма и Русского мира. Евромайдан знатно покорежил мозговые извилины так называемых правоохранителей Украины.

Алексей Селиванов, атаман Верного казачества, доброволец Донбасса и организатор военно-патриотических клубов для детей и подростков, в связи с этим отметил, что украинские прокуроры пытаются остановить процесс возрождения патриотизма в России и на Донбассе.

Информационная война против России ведется давно. Заявление ведомства должно показать хозяевам на Западе, что примирения не будет, братство народов уничтожено и русских продолжают ненавидеть и преследовать.

Киеву нужны не граждане, а рабы, которые откажутся от «русскости» и начнут орать «славанацийи-смэртьворогам», разделяя нацистскую идеологию и русофобию. Все, кто против этого, будут причислены к террористам.

Приоритеты расставлены в детских военных лагерях неонацистов:

Незалежная учит ненавидеть русских, желать им смерти, а Верное Казачество, запрещенное СБУ, учит хранить верность Отечеству «от Карпат до Тихого Океана и любовь к сородичам».

Генпрокуратура Украины может говорить, что угодно и какие угодно заводить уголовные дела. Все ее решения юридически ничтожны и только убеждают жителей ЛДНР, что с такими моральными уродами следует быть настороже. Здесь нет места изменениям, и не будет взаимопонимания. Не те задачи поставлены перед Киевом Западом. Вот и до детей «добрались», жалея, что не могут промыть им мозги своей бандеровской пропагандой.

Источник

Главковерх Николай II: между молотом и наковальней

«Долг Царя велит ему стать во главе своих войск и взять на себя всю ответственность за войну».

5 сентября (по н. ст.) 1915 года император Николай II принял на себя обязанности Верховного главнокомандующего русской армией

Этот судьбоносный для всей России момент заслуживает отдельного упоминания. Он привел, как это часто случается, к двум противоположным последствиям. С одной стороны, кто бы что ни говорил, боевой дух армии укрепился, появилась надежда на победу и стабилизацию фронта в тяжелых условиях. С другой, возможно, именно это решение стало одним из катализаторов, приведших последнего русского императора к отречению от престола. И сегодня наш рассказ о Николае II как о Верховном главнокомандующем Русской армией будет построен на анализе этих двух аспектов его решения.

Лидер страны – лидер армии

К маю 1915 года, когда царь прибыл в Ставку, ситуация на фронте продолжала ухудшаться. Так называемое «великое отступление» Русской армии вкупе со снарядным и патронным голодом очень усугубили положение нашей армии на фронте. Над Россией действительно нависла угроза военной катастрофы. Оставлена Варшава, эвакуируется Рига.

Николай II прибыл в ставку

В конце лета царю стало ясно, что необходимы радикальные перемены в армии, иначе ситуация принимала действительно угрожающий оборот. Не видя для себя иного выхода, Николай II принимает решение сместить великого князя Николая Николаевича (Младшего) и самому занять пост, как тогда говорили, главковерха.

В целом это решение было единственно верным и отвечало военной ситуации. Идеологически это помогло сплотить солдат и офицеров. К примеру, адмирал Александр Васильевич Колчак отзывался об этом решении в духе того, что фигура царя номинальна, и все это понимали. Однако начальник царского генерального штаба Михаил Алексеев внушал большое доверие офицерскому корпусу.

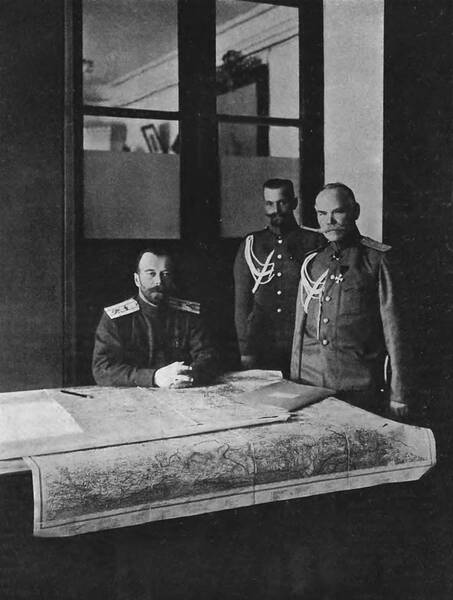

осударь в Ставке. Стоят Начальник Штаба генерал от инфантерии М. В. Алексеев и генерал-квартирмейстер генерал-майор М. С. Пустовойтенко

Царь уделял большое внимание работе Ставки, советовался с командующими фронтами и флотами, вникал в военную ситуацию. Большая заслуга его ещё и в том, что многие из его решений были направлены на быстрейшее купирование проблем со снабжением армии боеприпасами и снаряжением. Страна переходила на военные рельсы.

Ещё один важный фактор – принятие на вооружение жизненно важного противогаза. А поспособствовал этому сам царь, лично присутствовавший на испытаниях противогаза. С его помощью наш гениальный химик Н. Зелинский смог преодолеть влияние «оппозиции» новому противогазу в лице князя А. Ольденбургского. Также царь способствовал принятию на вооружение нужных в окопной войне огнеметов, он тоже лично участвовал в их испытаниях.

Лидерство в армии – потеря страны

Но несмотря на все определенно позитивные моменты, из них же вытекали проблемы, которые во многом оказались определяющими в катастрофических для России событиях 1917 года.

На встрече с офицерами

Дело в том, что, убыв в Ставку, царь в большой степени погрузился в военные дела, оставив на попечение кабинета министров, думы и других чиновников остальную страну. Будучи самодержцем, согласитесь, весьма сложно разрываться на два таких «фронта» работы, особенно в условиях, сложившихся в начале ХХ века.

Известно и то, что отъезд императора в армию сопровождался оппозицией со стороны всего гражданского окружения, кроме императрицы Александры Фёдоровны. И всё то позитивное влияние, которое Верховный главнокомандующий оказал на армию, в равной степени негативно отразилось на обществе.

«Либеральная» оппозиция в думе, сам бывший главнокомандующий, не раз высказывавший крамольные мысли о конституционной монархии, и другие недоброжелатели в отсутствие царя получили отличную возможность усиленно плести свои интриги. А усилившиеся в его отсутствие позиции императрицы и её недальновидные решения только усугубляли ситуацию.

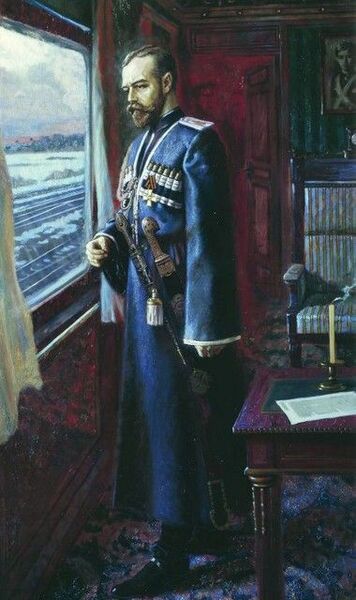

«Накануне отречения». Картина художника В.Р. Алексеева

В конце концов всё это и привело к тому, что изолированный в своём поезде царь уже не мог руководить страной. Оказавшись меж двух огней, царь остался один и потерял страну.

Тем не менее, на наш взгляд, его решение было мужественным и единственно верным. Не следует забывать его слов о том, что не может простить себе то, что не стал во главе армии в годы Русско-японской войны.

Источник

Великая Монгольская империя: расцвет и падение

В первой четверти XIII в. объединитель многочисленных кочевавших в Центральной Азии монгольских

Пейзаж в Монголии

Еще при жизни Чингисхан разделил монгольские владения между своими сыновьями. Земли на западе –

После смерти Чингисхана на монгольский престол был возведен, согласно его завещанию, Угэдэй. Это было

Картина С. Иванова “Баскаки”

Важной реформой Угэдэя было установление единой системы взимания налогов со скотоводов и земледельцев. Под руководством ханских чиновников по всей огромной и продолжавшей разрастаться державе прокладывались дороги, на узлах которых строились постоялые дворы. Представители хана по предъявлению пайдзы – золотой, серебряной или бронзовой бирки, могли бесплатно получать на постоялых дворах кров, пищу и свежих лошадей. Из завоеванных Китая и мусульманских стран было заимствовано почтовое сообщение: на специальных упряжках по всем концам империи развозились письма и посылки. На Руси это называлось ямской гоньбой.

При Угэдэе руками многочисленных военнопленных вокруг ставки Чингисхана на монгольской реке Орхон был выстроен город Каракорум, ставший столицей Монгольской империи. Там были возведены грандиозные дворцы и храмы – прежде невиданное для монгольских степей зрелище. В 30-е гг. XIII в. в Каракоруме под председательством Угэдэя состоялся курултай – съезд военачальников и знати, на котором было решено исполнить, наконец, волю покойного Чингисхана и совершить завоевательный поход на запад, покорить земли «оросутов и чэркисютов» (т.е., русских и народов Северного Кавказа). Поход возглавил правивший в западных владениях империи сын Джучи Бату (в русских летописях называемый Батыем), в помощь которому были присланы возглавляемые молодыми, амбициозными военачальниками войска из других улусов. Армия Бату жестоко разорила кочевья кипчаков, населявших обширные степные территории между Карпатами и Сибирью, затем обратила в руины древнюю мусульманскую Волжскую Болгарию, захватила и сожгла почти все города Древней Руси («Батыево нашествие»), в том числе ее историческую столицу Киев, а затем, двинувшись из Поднепровья на запад, огнем и мечом прошла по Восточной Европе вплоть до северных границ Италии. В это же время после упорных кровопролитных сражений монголами было завоевано и опустошено Закавказье с богатым и некогда могущественным Грузинским царством.

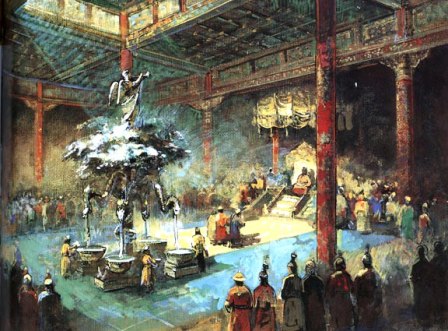

Реконструкция ханского дворца в Каракоруме

Пока шел завоевательный поход на Запад, Угэдэй умер. Только это спасло восток Европы: Бату, стремясь

Брат Мункэ Хулагу во главе огромной монгольской армии двинулся на запад – в мусульманские страны,

Богатая китайская культура пришлась по нраву Хубилаю, он окружил себя приближенными-китайцами,

При поддержке верных войск Хубилай в 1260 г. провозгласил себя великим ханом, что вызвало противодействие монгольской знати, выдвинувшей на престол его младшего брата Ариг-Буку. После четырех лет гражданской войны Хубилай, наконец, взял Ариг-Буку в плен, где тот вскоре умер, но тут же появился новый претендент на престол – внук Угэдэя Хайду. Окончательно избавиться от всех конкурентов Хубилай смог лишь в 1289 г.

Хубилай, уже считавший Китай второй родиной, перенес столицу империи из Каракорума сначала в китайский город Кайпин-Шанду, затем – в построенный по его указанию город в юго-западном Китае Дайду (современный Пекин). Там он мог жить и управлять своей огромной державой, не опасаясь интриг монгольской знати. Он продолжил расширение пределов империи, которой в 1271 г. уже на китайском языке дал новое официальное название Юань, что означает «новое» или «начало». Симпатизировавшее его

Территория Монгольской империи в период ее наивысшего могущества

Однако период блестящих завоеваний не мог длиться бесконечно. Даже при развитой системе почтового сообщения размеры державы были непомерно велики, чтобы великий хан мог контролировать все, что происходит в ее многочисленных провинциях. Состав империи из имевших древнюю и развитую, но при этом совершенно различную культуру стран способствовал обособлению ее областей от центра, при этом к сепаратизму стремились сами перенявшие местные язык, обычаи, менталитет монгольские наместники. Завоеватели ассимилировались среди более многочисленных подданных и сами начинали жить интересами тех. Первыми в фактически независимых правителей превращались принявшие Ислам потомки хана Хулагу, утвердившиеся в Иране, на Ближнем Востоке и в Закавказье, принявшие собственный титул ильханов – «золотых ханов». Население мусульманских стран особенно было недовольным зависимостью от правителей-иноверцев, пусть и сохранявших для подданных свободу вероисповедания, и это недовольство восприняли после принятия Ислама и сами хулагиды. В их руках находились обширные богатства,

Юаньское государство, где непосредственно руководили великие ханы, все больше превращалось в типичное государство китайское, с китайской системой управления, китайским делопроизводственным языком, китайским менталитетом. Правители его приняли буддистскую религию, принесенную из Тибета. В государстве происходило свойственное Китаю резкое сословное расслоение населения. Армия стала комплектоваться не из преисполненных чувством долга народных воинов, а из подневольных людей, служивших больше из страха перед наказаниями.

В 1294 г. Хубилай-хан умер. После него в течение 39 лет на дайдунском престоле сменилось десять

Монгольская империя была уникальным государством, прежде всего, по неожиданному для современников характеру своего возникновения. Вобрав в себя едва не половину Евразийского материка, она оставила значительное геополитическое наследие. Монгольские ханы, стремясь упорядочить управление попавшими под их власть землями, осуществляли их централизацию, что стало причиной возникновения на месте культурных областей империи новых единых государств. Вновь стал единой державой Китай под управлением династии Мин; в результате введения джучидскими ханами единого правления на прежде политически разобщенных русских землях в Восточной Европе сложилось Московское государство, из которого возникла Россия; тюркские народы Поволжья и Западной Сибири под властью Джучидов стали складываться в единый татарский этнос; наконец, сама Монголия стала единым государством, а не просто территорией, где по ветреным степям кочевали сами собой распоряжавшиеся племена. Однако созданная монголами держава нигде не оставила значительного культурного наследия, так как почти все поглощенные ею страны далеко опережали по культурному и политическому развитию самих монголов, и тем самим, чтобы сохранить ее единство, приходилось перенимать чужую культуру. Поэтому Монгольская империя просто не могла долго существовать. Она была развалена фактически руками самих монгольских наследников, в своих улусах уподобившихся своим иноязычным подданным и больше не пожелавших терпеть над собою верховную имперскую власть.

Источник