- История исследования Северного Ледовитого океана

- Первый этап исследований Северного Ледовитого океана

- Второй этап исследований Северного Ледовитого океана

- Третий этап исследований Северного Ледовитого океана

- Четвертый этап исследований Северного Ледовитого океана

- Как осваивалась русская Арктика?

- Первые попытки

- Век прорыва, век открытий

- Первые соперники

- Век перелома

- Современное состояние

История исследования Северного Ледовитого океана

Северный Ледовитый океан, самый суровый по природным условиям, стал известен европейцам значительно раньше самого крупного — Тихого океана. В X—XI вв. русские поморы плавали к о-вам Матка (Новая Земля) и Грумант (Шпицберген), знали они и проход к Атлантическому океану. Уже к концу XIV в. русским было известно все побережье до устья Оби.

Первый этап исследований Северного Ледовитого океана

В эпоху Великих географических открытий XV-XVII вв. главной целью плаваний было открытие новых путей сообщения и новых земель. Плавания были без четких планов и соответствующего для полярных широт снаряжения.

В то время русские, английские и голландские мореходы пытались пройти из Атлантического океана в Тихий Северо-Восточным путем вдоль берегов Азии и Северо-Западным путем вдоль берегов Северной Америки. Однако отсутствие практики и умения плавать во льдах, неприспособленность судов помешали достигнуть желаемых результатов. Попытки английских исследователей Г. Торна (1527 г.), Г. Гудзона (1657 г.) пройти на кораблях к Северному полюсу закончились полнейшей неудачей. Не смогли пройти даже до Карского моря на восток и X. Уиллоби (1553 г.), и В. Баренц (1594— 1596 гг.). Правда, плавание В. Баренца преследовало и еще одну цель: укрепление связей с Русским Севером и Сибирью для торговых отношений

В начале XVII в. У. Баффин сделал новый шаг в исследовании Северо-Западного прохода. Вдоль западного побережья Гренландии он доплыл до 77° 30′ с. ш. и открыл устья проливов Ланкастер и Смит Льды не дали возможности проникнуть в проливы, и У. Баффин сделал вывод, что прохода нет. Карты экспедиции затерялись в архивах, и его современники и последователи вообще стали сомневаться в достоверности его исследований. Этому, по-видимому, способствовали и постоянные неудачи последующих экспедиций.

В исследовании Северо-Восточного прохода велики заслуги русских исследователей. Мысль о Северо-Восточном проходе была высказана русским дипломатом Д. Герасимовым еще в 1525 г. Длина основной ледовой трассы от Новоземельских проливов до порта Провидения — 5610 км, это кратчайший путь вдоль северного побережья Евразии из Мурманска во Владивосток. В первой половине XVII в. землепроходец И. И. Ребров достиг устья р. Яны, а затем в середине XVII в. С. И. Дежнев морским путем обогнул северо-восток Азии, открыл пролив (ныне Берингов). Однако докладная грамота С. И. Дежнева затерялась в якутских архивах на 88 лет и стала известна лишь после смерти и открывателя, и Петра I, которого очень интересовали северные регионы России.

Второй этап исследований Северного Ледовитого океана

С начала XVIII до конца XIX в. проводилось планомерное изучение Арктического бассейна с теоретическим обобщением полученных результатов.

С этим периодом связаны имена В. Беринга, О. Е. Коцебу, всех участников Великой Северной экспедиции, в числе которой были русские офицеры («птенцы гнезда Петрова») Н. П. Румянцев, И. Ф. Крузенштерн и др. Морское соперничество между Россией и Англией в открытиях Северо-Западного и Северо-Восточного путей продолжалось. Англичане организовали в XVII-XIX вв. около 60 экспедиций, часть результатов которых так и не стала достоянием ученых и мореплавателей.

В 1770 г. компания Гудзона организовала экспедицию С. Херка, задачей которой было проверить, существует ли пролив между Северными материками. В отчете он написал, что сомневается в наличии прохода от Баффинова и Гудзонова заливов. В 1778 г Д. Кук через Берингов пролив прошел из Тихого в Ледовитый океан, двинулся на восток и достиг 71° с. ш., далее ему препятствовали льды. К концу XVIII в. на Американском континенте со стороны Ледовитого океана было известно несколько пунктов, вопрос же о существовании Северо-Западного прохода был запутан так, что давал повод для новых гипотез, новых планов и новых заблуждений.

В XVIII в. поисками Северо-Восточного прохода занимались многочисленные русские экспедиции. Крупнейшей серией научных исследований России была Великая Северная экспедиция (1734-1742 гг.), задуманная еще Петром I. Экспедиция эта выделялась своей масштабностью: количеством участников, отменным их мужеством, величием поставленных задач, объемом проведенных исследований, сделанных открытий. Имена многих (С. И. Челюскина, братьев Лаптевых, супругов Пончищевых и др.) сейчас значатся на карте нашей Родины. Главная задача — пройти кратчайшим путем из Европы в Азию не была выполнена не по вине участников: этому препятствовали слабая оснащенность экспедиции и льды. Но описание и изучение морей, северных берегов континента, их картирование от Карского моря до Восточносибирского были проведены с большой тщательностью и точностью, была открыта самая северная точка Евразии — ныне мыс Челюскин (77°43′ с. ш.).

Середина XVIII в. — пора М. В. Ломоносова. Первая высокоширотная экспедиция в Северный Ледовитый океан была организована (1764-1766 гг.) по его инициативе. Возглавлял экспедицию В. Я. Чичагов. Была достигнута широта 80°30′, а кроме того, получен интереснейший материал о природных условиях Гренландского моря, архипелага Шпицберген, обобщены сведения об условиях и специфике мореплавания в суровых и сложных ледовых условиях. М. В. Ломоносову принадлежит идея создания Северного морского пути, которая смогла осуществиться лишь через 170 лет, в XX в.

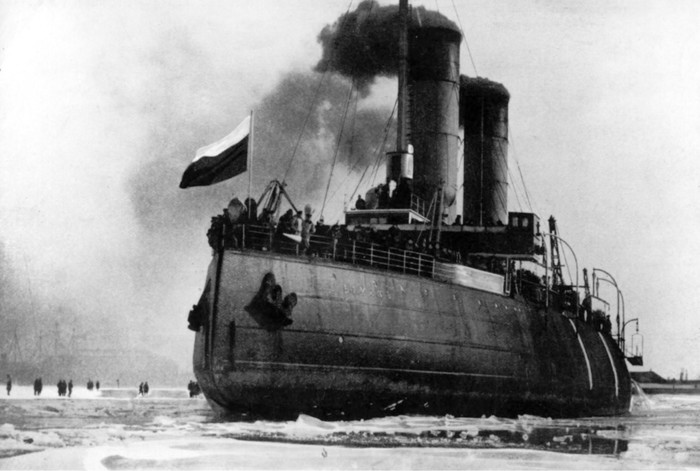

История изучения Арктики в XIX в. связана с именами выдающихся государственных деятелей и мореплавателей России. В начале века Н.П. Румянцев и И.Ф. Крузенштерн разработали проект дальнейших поисков Северо-Западного прохода и детального изучения берегов Северной Америки. Ставился вопрос и о достижении Северного полюса. Русский Север в те времена простирался от залива Варангер-фьорд Скандинавии до 141° з. д. в Америке, т. е. всего на 200-250 км не доходил до устья р. Маккензи. И. Ф. Крузенштерн считал целесообразным исследовать берега Америки к северу от Берингова пролива, найти бухту, имеющую связь с Баффиновым заливом или с р. Маккензи, поскольку так легче достичь Атлантического океана, чем идти на север. Но осуществлению этого проекта помешала война 1812 г. Однако уже в 1815 г. бриг под командованием О. Е. Коцебу был в океане, моряки через 2 года открыли заливы Коцебу, Св. Лаврентия и др. В первой четверти XIX в. осуществили свои экспедиции Ф. П. Врангель, Ф. П. Литке. Результатом этих экспедиций были выводы, что Северный Ледовитый океан имеет своеобразный ледовый режим, что льды подвижны, режим океана, как ледовый, так и гидрологический, в различные годы неодинаков. Огромны заслуги в изучении Северного Ледовитого океана адмирала С. О. Макарова. Он предложил преодолевать морские льды на специально приспособленных судах — ледоколах. При его участии, по его проекту и чертежам был Построен первый русский ледокол «Ермак», на котором экспедиция С. О. Макарова достигла широты 81°29′, т. е. прошла на градус севернее экспедиции В. Я. Чичагова.

Из зарубежных исследований конца XIX в. наиболее известна экспедиция Ф. Нансена на судне «Фрам» (1893—1896 гг.). Его судно вмерзло во льды и дрейфовало, и за годы дрейфа были получены интереснейшие сведения о структуре водной массы, рельефе дна, характере ледяного покрова, климате центральной части океана.

Третий этап исследований Северного Ледовитого океана

С первой половины XX в. организуются специальные экспедиции для изучения особенностей природы Северного Ледовитого океана. Активно изучались как восточный, так и западный секторы Арктики, в плаваниях принимали участие русские, английские, американские, норвежские исследователи и моряки.

После настойчивых обращений к правительству адмирала С. О. Макарова в 1901 г. состоялся новый поход в сторону Северного полюса. Пройдя Новую Землю, на подходе к Земле Франца-Иосифа судно попало в ледяной плен, дрейфовало и вынуждено было вернуться обратно. В 1909 г. для исследований в Северном Ледовитом океане были построены гидрографические суда «Вайгач» и «Таймыр» — первые стальные корабли ледокольного типа. Они имели мощные двигатели и обладали радиосвязью. Плавание судов возглавляли капитаны И. Сергеев и Б. А. Вилькицкий. В 1911 г. были проведены батиметрические работы от Берингова пролива до устья р. Калымы, а затем продолжены до устья р. Лены. Карты глубин, полученные экспедицией, используются до сих пор.

В 1912 г. русскими исследователями были предприняты три экспедиции к Северному полюсу, а также для поисков возможности сквозного прохода вдоль берегов Сибири — Г. Л. Брусилова, В. А. Русанова и Г. Л. Седова. Однако ни одна из них не увенчалась успехом. Дальнейшие исследования северных морей были прерваны первой мировой и гражданской войнами и продолжились в восточном секторе океана лишь в 30-е гг.

В западном секторе Арктики исследования проводились с не меньшей интенсивностью и настойчивостью. В 1903—1906 гг. Р. Амундсен с тремя зимовками первым прошел Северо-Западным проходом от Гренландии до Аляски. В первой четверти XX в. Американскую Арктику изучал К. Й. Расмуссен, проведший пять экспедиций в Гренландии и Канадском

Арктическом архипелаге. В 1920—1927 гг. во время пятой экспедиции К. И. Расмуссен прошел на собачьих упряжках от Гренландии через Гудзонов залив и Гудзонов пролив вдоль берега континента к Аляске, проделав путь в 18 тыс. км.

Первым достиг Северного полюса американец Р. Пири 6 апреля 1909 г. Он установил, что в районе полюса сплошные льды находятся над очень глубоким океаном: трос длиной 2750 м, опущенный в прорубь на полюсе, не достиг дна.

Дальнейшие исследования Северного Ледовитого океана связаны с 30-40-ми гг., когда началось очень активное исследование Северо-Восточного прохода. Этот путь пролегает только вдоль берегов России, а следовательно, никак не зависит от сложившейся в любой момент международной обстановки. Кроме того, путь проходит мимо устьев крупнейших сибирских рек, через которые можно иметь связь с самыми глубинными регионами страны. Большие исследования проводились по плану Международного полярного года 1932-1933 гг., исследовались Гренландское, Баренцево, Карское и Чукотское моря. Первое сквозное плавание Северным морским путем в одну навигацию совершила экспедиция, возглавляемая О. Ю. Шмидтом, под научным руководством профессора В. Ю. Визе. Экспедиция была осуществлена на судне «Сибиряков» под командованием капитана В. И. Воронина летом 1932 г.

В 1933-1934 гг. была предпринята вторая попытка пройти Северный морской путь за одну навигацию. Ледокольный пароход «Челюскин» был затерт льдами в Беринговом проливе и затонул. Члены экспедиции и экипаж были вывезены с льдины летчиками — первыми Героями Советского Союза. В 1935 г. Северным морским путем прошли четыре грузовых судна, два — из Мурманска во Владивосток, два — в обратном направлении. В 1939 г. ледокол «И. Сталин» в одну навигацию прошел из Мурманска до Анадырского залива и обратно. Северный морской путь (Северо-Восточный проход) был окончательно освоен. Сейчас с развитием ледокольного флота и появлением атомоходов появилась возможность проложить новую трассу от Мурманска в обход Гренландии до порта Черчилл в Гудзоновом заливе.

Исследования Ледовитого океана продолжали и зарубежные ученые и моряки. Бурные успехи авиации дали возможность проводить ледовые разведки с помощью самолетов. В 1925 г. Р. Амундсен и американец Л. Элсуорт организовали первую воздушную экспедицию в Арктику. В результате полетов было установлено, что к северу от Гренландии до 88° с. ш. суши нет. До полюса по воздуху добрался Р. Бэрд в 1926 г. Следом за ним, на дирижабле «Норвегия» под командованием У. Нобиле с Р. Амундсеном и Л. Элсуортом на борту отправилась экспедиция к полюсу, прошла над ним и через 42 часа приземлилась на мысе Барроу (Аляска).

1937 г. был знаменателен тем, что начала работать во льдах гидрометеорологическая станция «Северный полюс-1» под руководством И. Д. Л станина. В экспедиции принимали участие гидролог П. П. Ширшов, метеоролог Е. К. Федоров и радист Э. Т. Кренкель. Работами участников «СП-1» было установлено, что льды постоянно дрейфуют от полюса к Гренландии, что по пути дрейфа станции земли нет, что теплые атлантические воды глубинным противотечением проникают к полюсу. Был изучен рельеф дна, проведена серия метеорологических исследований, которые дали новую картину циркуляционных процессов в приполюсных районах.

Летом этого же года был совершен первый трансарктический перелет через Центральную Арктику из Москвы в США (В. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков и А. В. Беляков). Интенсивное изучение Арктического бассейна было прервано началом второй мировой, а затем Великой Отечественной войны.

Четвертый этап исследований Северного Ледовитого океана

С конца 40-х гг. XX в. начинается современный этап освоения и изучения Северного Ледовитого океана и его морей. Он отличается от предыдущих тем, что наряду со специализированными экспедициями проводятся лабораторные и теоретические исследования. Открытие хребтов Ломоносова и Менделеева, а также ряда глубоководных котловин изменили представления о рельефе дна океана.

В 1948-1949 гг. на льды Арктики самолетами доставлялись отряды исследователей на короткий срок — от трех часов до трех суток. Они проводили многочисленные исследования. Таких отрядов было 20, руководили ими известные полярники: М.М. Сомов, Я. Л. Гаккелъ, А. Ф. Трешников и др. Были продолжены работы дрейфующих станций («СП-2», «СП-3» и т. д.). В 1957 г. экспедиция Я. Л. Гаккеля установила, что западнее хребта Ломоносова проходит подводное сооружение вулканического характера — арктическое продолжение Срединно-Атлантического хребта (впоследствии этот хребет получил имя Гаккеля).

В 1963 г. было осуществлено плавание подо льдом к Северному полюсу подводной атомной лодки «Ленинский комсомол». Попытки пройти на судах через Арктический бассейн продолжались. В 1977 г. сотрудниками Института Арктики и Антарктики была осуществлена высокоширотная экспедиция на атомном ледоколе «Арктика». На 88° с. ш. ледокол встретил « канадца » — так полярники называют мощный голубоватого цвета лед, формирующийся у Аляски и Канадского Арктического архипелага. Но ледокол медленно продвигался на север и 17 августа 1977 г. достиг Северного полюса. Впервые были получены достоверные современные сведения о льдах центральной части океана.

Исследования западного сектора и в первую очередь особенности плавания по Северо-Западному проходу среди островов Канадского Арктического архипелага продолжают канадские и американские исследователи.

Источник

Как осваивалась русская Арктика?

15 апреля 1926 года Постановлением Президиума ЦИК СССР определены границы северных полярных владений России.

История освоения русского Севера и Арктики достаточно продолжительна, однако в силу неразвитости техники, в целом сложной местности и особенностей климата лишь в советское время был достигнут пик в работе на этих направлениях. Советский Союз смог стать признанным лидером в арктическом регионе, в наследство от него современная Россия получила огромный задел, который и в наши дни активно развивается. Сегодня мы попробуем подробнее рассмотреть историю освоения наших северных территорий и Арктики.

Российское военно-историческое общество уделяет большое внимание истории освоения Арктики. Так, на V Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога», прошедшем в Санкт-Петербурге 8-10 апреля 2019 года, был представлен проект Регионального отделения РВИО по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Арктический музейно-выставочный центр». На базе полярной станции «Бухта Тихая» будет создан музей освоения Арктики, который смогут посещать все туристы, чей путь лежит на Северный Полюс.

Источник: https://pinterest.com

Первые попытки

Мало кто знает, но первые попытки походов на север были предприняты русскими первооткрывателями ещё в XI веке. Согласно Никоновской летописи, новгородский посадник по имени Улеб совершал морской поход от Северной Двины к так называемым «Железным вратам». По всей видимости, под ними подразумеваются либо Карские ворота, либо пролив Югорский Шар (отделяет архипелаг Новая земля и остров Вайгач от континента). Сейчас это установить сложно, но тем не менее попытки предпринимались уже тогда.

Позднее, в XII-XIII веках, поморы освоили территорию острова Вайгач и Новой земли. Поморы – небольшая по численности, но самобытная этнографическая и этнорелигиозная группа старожильческого русского населения на Белом море; субэтнос русского народа на беломорском Севере России. В 1499 году был основан первый русский заполярный город – Пустозерск, сейчас он уже не существует, но находился недалеко от современного Нарьян-Мара. Помимо строительства городов создавались и монастыри. В те времена монастыри зачастую исполняли роль крепостей, многие монастыри были вынесены за крепостные стены городов, чтобы принять усложнить врагу задачу, то есть первый удар принимали на себя именно монастырские стены. Так, в 1533 году был основан заполярный Трифонов Печенгский монастырь, а чуть ранее, в 1429 году заложили знаменитый Соловецкий монастырь. При этом главным русским городом и портом Севера с 1584 года и вплоть до XX века продолжал оставаться Архангельск.

Источник: http://trans-continental.ru/

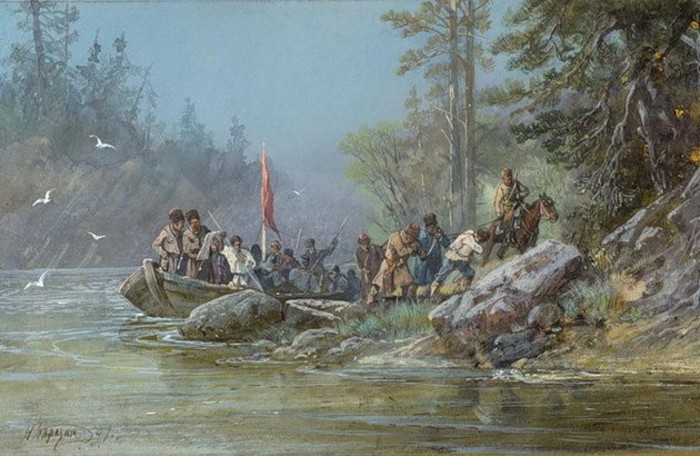

Следующий виток освоения Севера и Арктики пришелся уже на XVI-XVII века, когда русские купцы и казаки освоили так называемый Мангазейский морской путь – от Северной Двины до Оби. Тогда же началась кустарная добыча нефти в прибрежных ямах и на поверхности воды. Осваивалась территория современного Ямала. Пожалуй, одним из самых известных первопроходцев того времени стал казачий атаман Семен Дежнев. Именно после его похода в 1648 году появилось осмысленное представление о том, как выглядит побережье Арктики. Дежневу удалось пройти вдоль Чукотки до самого пролива между Америкой и Азией. Это было поистине фантастическое открытие для тех лет. А в 1688 году вслед за Дежневым купец Иван Толстоухов открыл Таймыр.

Век прорыва, век открытий

XVIII век стал веком больших перемен в нашей стране. Россия по воле монарха реформатора Петра Великого стала империей. Многое переделывалось на иной лад, затронули перемены и процесс освоения Арктики и Севера. Прежде всего следует отметить, что в России появился новый флот, вооруженный мощными кораблями. Это обновление стало важным не только в военной области, новые корабли значительно расширили возможности плавания по северным морям.

Источник: https://commons.wikimedia.org

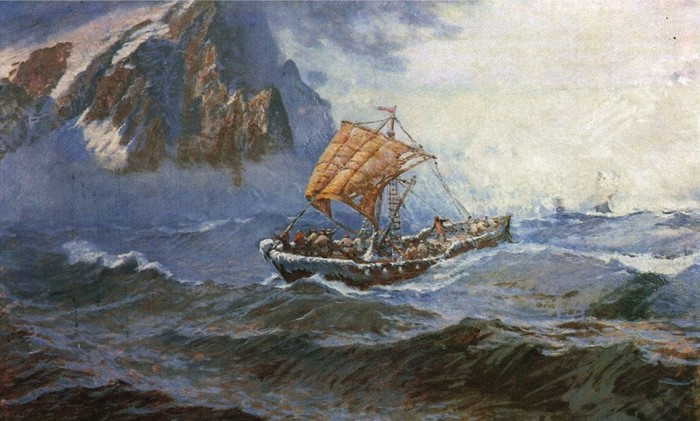

Известный мореплаватель Витус Беринг по приказу императора Петра I совершил поход к проливу между Аляской и Чукоткой и подтвердил данные Дежнева. Теперь этот пролив носит имя Беринга. А с 1733 по 1743 годы, то есть почти за десять лет, была проведена экспедиция, получившая наименование Великая Северная экспедиция: несколько отрядов под руководством Беринга, братьев Лаптевых и Семена Челюскина составили первую подробную карту наших арктических берегов, островов и рек. Более того, Челюскин провел и пеший поход вдоль берега Северного Ледовитого океана, составил подробную карту восточных владений Российской империи. Добравшись до пролива, разделяющего Азию и Америку, он выявил самую северную часть российских владений, которую мы теперь знаем как Мыс Челюскина.

Добытые данные позволили к 1746 году издать «Карту генеральную Российской империи, северных и восточных берегов, прилежащих к Северному Ледовитому и Восточному океанам, с частью вновь найденных через морские плавания западных американских берегов и острова Япона». Это была наиболее полная на тот момент карта всех владений Российской империи, и если Европейская часть была хорошо известна уже давно, то Азиатская на ней появилась впервые. Следующая экспедиция была разработана в 1765 году легендарным ученым М.В. Ломоносовым, её возглавил известный адмирал Чичагов, у которого в тот момент молодым офицером служил будущий адмирал Ушаков. Она уже только уточняла более ранние данные и осваивала новые морские пути. А в 1799 году по аналогии с британцами и голландцами была основана Русско-американская торговая компания, чьи действия способствовали освоению Дальнего Востока.

Источник: http://www.geo.ru

Первые соперники

XIX век принес не только технические новинки, но и первых соперников. Другие державы, имевшие выход к северным морям, тоже стали стремиться их освоить. Несмотря на то, что первыми в новом веке в 20-е годы стали наши соотечественники Федор Матюшкин (кстати, лицейский друг А. С. Пушкина) и Фердинанд Врангель, чьим именем сейчас назван остров, появились конкуренты.

Так, в 1873 году австрийские полярники Ю. Пайер и К. Вейпрехт открыли архипелаг Земля Франца-Иосифа, названный так в честь австро-венгерского монарха. К слову, остров перешел к России в ходе Первой мировой войны. А уже в 1878 году в Арктику отправляется следующая экспедиция шведского полярника Н. Норденшельда. Шведу удалось впервые проделать путь, который сейчас называется Северным морским, то есть без остановок пройти Северный Ледовитый океан и выйти в воды Тихого океана.

Источник: https://topwar.ru

Первые конкуренты встревожили русское правительство, и с конца XIX века начинается разработка программ не только научного освоения Севера и Арктики, но и переселения туда большего количества жителей. Уже тогда стало понятно, что без прочного военного и гражданского присутствия эти земли так и будут лишь окраиной на карте. Автором действующей и достаточно амбициозной программы от 1894 года стал министр финансов Российской империи С.Ю. Витте. Переселенцы получали льготы, субсидии и освобождались от военной службы. А в 1898 году был заложен первый военный порт Александровский (сейчас это база подводных атомоходов Полярный). А в 1898 году был спущен на воду легендарный первый русский ледокол «Ермак», положивший начало самому крупному в мире ледокольному флоту.

Век перелома

XX век стал веком перелома не только для нашей страны в целом, но и в освоении Арктики и Севера в частности. Бурное развитие техники сделало возможными ранее немыслимые предприятия. Начало века ознаменовалось новым витком активной исследовательской работы, уточнялись мельчайшие детали островов и побережья, а также проводилось гидрографическое исследование дна. В этих экспедициях принимали участие известные полярники Э. Толль, Б. Вилькицкий, и будущий Верховный Правитель России А. Колчак. С их помощью был детально освоен морской маршрут Архангельск – Владивосток, ставший большей частью нынешнего Северного морского пути. А в 1916 году для лучшей морской связи с союзниками по Антанте в Первой мировой войне был основан северный порт Романов-на-Мурмане (Мурманск).

Источник: https://ria.ru

Война и революция сделали арктические исследования невозможными более чем на 10 лет. Однако молодое Советское государство, осознавая важность Арктики, уже в середине 20-х годов начало возрождать это направление в научных исследованиях. Сначала была поставлена задача по координации всех работ в Арктике, а вслед за ней была сформирована Севэкспедиция. К 1925 году оформляется НИИ изучения Севера, который в 1958 году будет преобразован в НИИ изучения Арктики и Антарктики. 15 апреля 1926 года было принято постановление Президиума ЦИК СССР, согласно которому территорией Советского Союза были объявлены все земли и острова между меридианами 32°4’35» восточной долготы и 168°49’30» западной долготы, расположенные в Северном Ледовитом океане к северу от побережья СССР и до Северного полюса. В 1926 году на остров Врангеля были завезены первые поселенцы.

С 1932 года, когда при СНК СССР было создано Главное управление Севморпути, освоение Арктики становится стратегической государственной задачей. В народном сознании эта задача перекликается с именами десятков героев и наших мужественных соотечественников, которые подчас с риском для жизни пробивали стране дорогу в Арктику. Такие имена, как Отто Шмидт, Иван Папанин, Валерий Чкалов, Михаил Громов, и десятки других героев первопроходцев сделали возможным открытие новых рубежей в кратчайшие сроки. Многие из них стали первыми Героями Советского Союза. Тогда же в 30-е и 40-е годы появляется устойчивый проход по Северному морскому пути в одну навигацию (до 65 дней). Появляются первые дрейфующие научно-исследовательские станции, разведываются и осваиваются нефтегазовые месторождения. Появляется и рад заполярных городов и портов, таких как Диксон, Тикси, Норильск, Воркута и другие.

Источник: https://pinterest.com

В годы Великой Отечественной войны порты Мурманск и Архангельск играли огромную роль в обеспечении обороноспособности страны. Именно туда приходили арктические конвои с помощью для СССР по программе ленд-лиза. А Северный флот и бойцы в Заполярье сдерживали попытки нацистов перерезать эту сверхважную артерию.

После войны СССР вёл разновекторную работу по освоению Арктики. Строился и совершенствовался ледокольный флот, появились и первые атомные ледоколы, а в 1977 году ледокол «Арктика» первым в мире достиг точки Северного полюса. Военные активно развивали Северный флот, особенно его подводную составляющую. Так, в 1962 году подводная лодка «Ленинский комсомол» совершила всплытие сквозь льды. Плавание на подводных атомоходах во льдах и неглубоких водах и до наших дней считается экстремальным и сложным для подводников стран НАТО, а наши моряки, уже более 80 лет чувствуют себя там буквально как рыба в воде. СССР смог открыть и освоить крупнейшие месторождения нефти и газа на Севере и Арктике, такие как Уренгойское, Ямбургское на суше и Штокмановское и Приразломное на шельфе в море. В целом к 1991 году страна подошла с огромным заделом на будущее.

Источник: https://pinterest.com

Современное состояние

По сравнению с 90-ми годами, когда по понятным для всех нас причинам развитие Арктики велось вяло и только силами ученых-энтузиастов, картина сегодня изменилась. В «Арктическом клубе» значительно прибавилось стран-интересантов. Подключились и такие экзотические исследователи Арктики, как китайцы и индийцы. Более того, в XXI веке Арктика стала объектом интереса держав блока НАТО. Они считают, что Россия не вправе в одиночку контролировать свои исконные территории, а богатства нашей страны якобы должны быть разделены. Такая точка зрения стала преобладать на Западе с ослаблением развития Арктического направления в 90-е годы. К примеру, с 1991 года по 2003 год в Арктике не осталось ни одной нашей дрейфующей станции.

С начала 2000-х годов Россия уверенно возвращает себе позиции лидера в Арктическом регионе. Растет и укрепляется ледокольный флот, его силами навигация на Северном морском пути стала непрерывной, а тоннаж перевозимых грузов год от года растет, и в ближайшее время может превысить максимальные показатели советского времени. Военные моряки осваивают новые виды техники и вооружения, а с суши их поддерживают две арктические бригады, отлично вооруженные и надежно размещенные для защиты интересов страны в Арктике.

Источник: https://ria.ru

Несмотря на заявления западных «партнеров» о милитаризации Арктики Россией, они сами создают вооруженные ледоколы как в Норвегии и Канаде, проводят крупные учения у границ и продолжают требовать бесконтрольного доступа в Русскую Арктику. Россия четко определила границы своей территории указом президента РФ от 2 мая 2014 года. Тем не менее ежегодно проводится Арктический форум «Арктика – территория диалога», на котором Россия ищет возможности мирно договориться с остальными странами «Арктического клуба», аналогичная площадка работает и при ООН. Одно мы можем с уверенностью сказать: Россия была первой в Арктике и на Севере и сейчас продолжает ей оставаться, а наша задача – сделать всё, чтобы эта ситуация не менялась.

Источник: https://pinterest.com

Источник