- Аральское озеро: описание, расположение, история и интересные факты

- Аральское озеро: происхождение

- Катастрофа

- Аральское море-озеро: почему произошла катастрофа?

- Фауна

- Экологические последствия

- Малое Аральское море

- Большое Аральское море

- Климат

- Суша в море

- Факты новейшей истории

- Уроки для всего мира

- Аральское море сегодня. Фото до и после… Как добраться до Аральского моря. Карта Арала. Проблемы и раскопки на Арале. Видеофильм об Аральском море

- Аральское море: описание, фото, видео

- Панорамы Аральского моря

- АРА́ЛЬСКОЕ МО́РЕ

- Где находится Аральское море

- Аральское море на карте

- Сельское хозяйство и Аральское море

- Как добраться до Аральского моря

- Арал — краткая характеристика

- Когда лучше посетить Аральское море

- Аральское море в средневековом представлении

- Особенности

- Аральское море-озеро: почему произошла катастрофа?

Аральское озеро: описание, расположение, история и интересные факты

Между Казахстаном и Узбекистаном расположилось Аральское озеро, имеющее богатую историю, являясь одним из самых крупных соленых озер во всем мире. Но с середины прошлого века оно стало мельчать из-за человеческого фактора, людям понадобилась вода, чтобы напоить скот и оросить землю.

Аральское озеро: происхождение

Более 20 млн. лет назад озеро было морем и соединялось с Каспийским морем. Однако учеными было установлено, что оно когда-то обмелело, а затем вновь наполнилось водой, так как на дне были найдены человеческие останки, относившиеся к I тысячелетию, а также остатки деревьев, которые росли на этом месте.

Интересной находкой после обмеления было нахождение нескольких мавзолеев и остатки двух поселений. Ученые посчитали, что здесь обитали народы, и сохранился мавзолей Кердери, относившийся примерно к XI—XIV векам, и остатки поселения Арал-Асар, датируемого XIV веком.

Изменение уровня воды было связано с природными циклами, когда она то прибывала, то убывала, какие-то реки перестали впадать, и образовались небольшие острова. Однако это не повлияло на глубину Аральского озера, продолжая быть крупным водоемом в мире, хотя и не связанным с Мировым океаном. На море располагалась Аральская военная флотилия, проводили исследования, изучался водоем.

В 1849 году была проведена первая экспедиция во главе с А. Бутакововым. Тогда был сделан примерный замер глубины, сфотографированы острова Барсакельмес и изучены часть островов Возрождения. Данные острова были образованы в конце XVI века, когда был снижен уровень воды. В этой же экспедиции проводились метеорологические и астрономические наблюдения, а также были собраны образцы полезных ископаемых.

Исследования проводились даже тогда, когда шли боевые действия за присоединение среднеазиатских государств, и в этих боях участвовала Аральская флотилия.

В конце 19 столетия была создана другая экспедиция во главе с А. Никольским на юге, и академиком Львом Бергом на севере. Они в основном изучали климат, флору и фауну. В 1905 году было положено начало промышленному лову рыб, когда купцы Лапшин и Красильников создали рыбацкие союзы.

Катастрофа

В 30-е годы прошлого столетия люди начали высокую активность занятия сельским хозяйством. Но водоем еще был в безопасности, и уровень воды не уменьшался. В 60-е годы началось его понижение, и уже в 1961 году уровень уменьшился на 20 см, а спустя 2 года и вовсе на 80 см. В начале 90-х годов площадь резко сократилась, а уровень соли увеличился в 3 раза, и нельзя было однозначно ответить: Аральское озеро — пресное или соленое?

В 1989 году оно и вовсе распалось на два водоема, и его стали называть Большой Арал и Малый Арал. Все это повлияло на количество рыбы, которая осталась только в Малом.

Аральское море-озеро: почему произошла катастрофа?

Узнав, что данный водоем стал таким мелким, люди задавались вопросом, почему так произошло? Ведь многие же живут за счет рек и озер, используют их воды не только для сельского хозяйства, но и для строительства, для питья, и они не мельчают.

Когда-то площадь моря в длину составляла 428 км, а в ширину 283 км. Жители, расположившиеся вдоль берегов, жили за счет воды, ловили рыбу и таким способом зарабатывали. Для них измельчание превратилось в трагедию, и уже к началу XXI века площадь составила всего 14 тыс. кв. км.

Специалисты считают, что такая ситуация сложилась из-за того, что неправильно были распределены ресурсы. Арал питался за счет Амударьи и Сырдарьи, благодаря чему в водоем поступало до 60 куб. км воды, а сейчас эта цифра составляет всего 5.

Реки, протекающие в Казахстане, Туркмении, Киргизии, Узбекистане и Таджикистане — это горные водоемы, которые стали использовать в орошении земель. Вначале планировалось орошать около 60 млн. гектаров, а затем эта цифра увеличилась до 100 млн. гектаров, и водоем просто не успевал пополняться.

Фауна

Катастрофа для жителей берегов Аральского моря пришла и тогда, когда оно разделилось на две части, становилось все более соленым, что не давало возможности выжить рыбе. В итоге в Большом Арале рыбы не осталось вовсе из-за большой концентрации соли, а в Малом Арале количество ее резко уменьшилось.

Совсем иначе дело обстояло до высыхания, когда-то в море водилось более 30 видов рыб, червяков, раков и моллюсков, 20 из которых были промысловыми. Люди зарабатывали на жизнь ловлей, например, в 1946 году было отловлено 23 тыс. тонны, в начале 80-х годов 60 тысяч тонн.

С тех пор как повысилась соленость, биоразнообразие живых организмов стало резко уменьшаться и сначала погибли беспозвоночные и пресноводные рыбы, затем исчезли солоноватоводные, а когда уже концентрация повысилась до 25%, исчезли и виды каспийского происхождения, остались только эвригалинные организмы.

В 80-х годах ситуацию постарались немного исправить и создали гидротехнические сооружения, что уменьшило соленость в Малом Арале и появились даже такие рыбы, как белый амур и судак, т. е. фауна была частично восстановлена.

В большом Арале дела обстояли хуже и концентрация соли достигла в 1997 году 57%, и рыба стала исчезать постепенно. Если к началу 2000 года там обитало 5 видов рыб и 2 вида бычков, то уже в 2004 году вся фауна погибла окончательно.

Экологические последствия

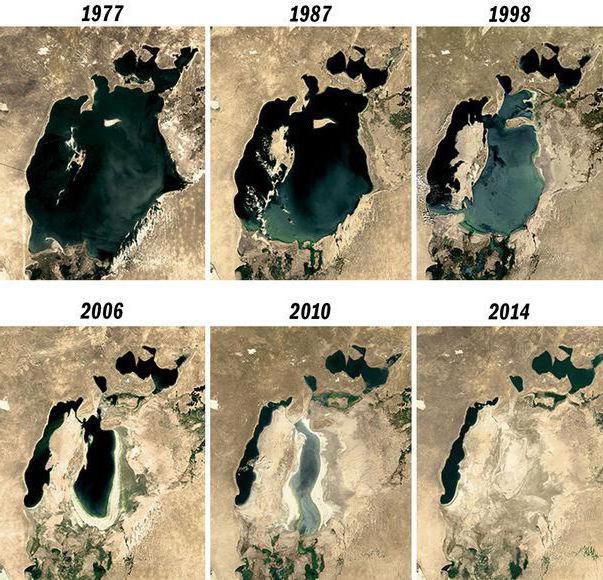

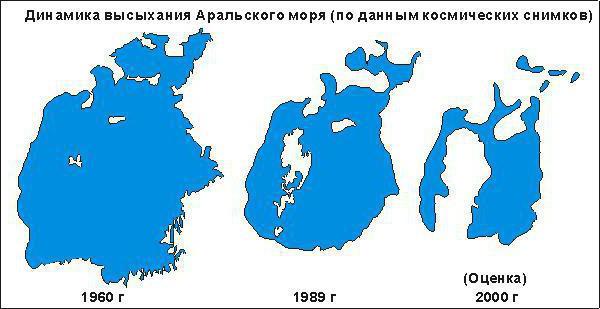

Если увидеть анимацию спутниковых снимков с 2000 года по 2011, то можно понять насколько стремительно уменьшился водоем, что теперь, глядя со спутника, задаешься вопросом: где озеро Аральское, почему оно исчезает и чем это может грозить?

То, что фауна из-за большой концентрации соли погибла, является одним из последствий. Это привело и к тому, что жители потеряли работу, а также перестали существовать порты Аральск и Казахдарья.

Кроме этого, поступающие ядохимикаты и пестициды с полей в русло Сырдарьи и Амударьи, попадали в море, а теперь все осталось на обмельчавшем соленом дне, и из-за ветров все это разносится на многие километры.

Малое Аральское море

В 1989 году, когда высох пролив Берга, образовалось Малое Аральское озеро, однако спустя несколько лет, когда резко сократилось использование реки Сырдарьи, пролив снова стал наполняться водой, из-за чего наполнялось Малое озеро, откуда перетекало в Большое. Такая ситуация приводила к тому, что буквально за секунду поступало свыше 100 м³ воды, это привело к углублению канала, размыва естественной преграды, а в последующем полного высыхания Северного моря.

В 1992 году специалисты пришли к выводу, что необходимо создать искусственную дамбу. Уровень Малого Аральского озера повысился, соленость воды уменьшилась, и возродился пролив Сарышыганак, а также было предотвращено отделение залива Бутакова и Шевченко. Стала восстанавливаться флора и фауна.

Естественная дамба была непрочной, и она часто разрушалась во время паводков, а в 1999 году была полностью разрушена штормом. Это вновь повлияло на резкое снижение воды, и руководство Казахстана пришло к выводу, что необходимо строить капитальную плотину в проливе Берга. Строительство длилось в течение года, и уже в 2005 году была создана Кокаральская плотина, которая соответствует всем техническим требованиям. Отличие данной плотины от дамбы — она имеет водопропускное сооружение, что позволяет во время паводков сбрасывать лишнюю воду и поддерживать уровень на безопасной отметке.

Большое Аральское море

Совсем иначе обстоят дела с Большим морем, значительные изменения произошли буквально за последние 15 лет. В 1997 году уровень солености превысил 50%, что привело к гибели фауны.

В этом же году к суше присоединился остров Барсакельмес, а в 2001 году остров Возрождения, где проводили испытания биологического оружия.

Все море сначала было поделено на 2 части: северное и южное, но в 2003 году южная часть разделилась на восток и запад. В 2004 году в восточной части образовалось озеро Тущибас, а когда в 2005 году построили Кокаральскую плотину, то приток воды из Малого Аральского моря прекратился, и Большое стало резко уменьшаться.

В последующие годы Восточное Море полностью высохло, соленость в Западном составила 100%, площадь Южного Арала менялась с переменным успехом. В 2015 году все части уменьшились в размерах, и возможно, западный водоем скоро может разделиться на 2 части.

Климат

Изменение площади и размеров Аральского моря повлияло и на климат – он стал более сухим и холодным, континентальным, а там, где море отступило, появилась соляная пустыня. В зимнее, морозное время, когда на поверхности не замерзает вода, появляется так называемый «снежный эффект озера». Это процесс кучево-дождевых облаков, когда холодный воздух перемещается над теплой водой озера, и это приводит к развитию конвективных облаков.

Суша в море

Аральское озеро в прошлом веке стало резко уменьшаться, вследствие чего образовались новые земли. Некоторые из них стали особенно интересны ученым и исследователям:

- Остров Барсакельмес, который отличается своей удивительной природой, где расположен один из крупных заповедников. Данная территория принадлежит Казахстану.

- Остров Кокарал, также принадлежит Казахстану, и в 2016 году он являлся перешейком, который связывал две части бывшего моря.

- Остров Возрождения принадлежит двум странам – Узбекистану и Казахстану. На этом острове захоронено очень много биологических отходов.

Факты новейшей истории

Еще в древних арабских хрониках упоминалось об Аральском озере, бывшем когда-то одним из самых крупных во всем мире. Сегодня даже трудно сказать сразу, где находится Аральское озеро, которое так сложно найти на карте.

Ученые изучают данный природный объект, и кто-то находит причину катастрофы совсем в другом. Одни считают, что это произошло из-за разрушения донных слоев, и вода просто не доходит до места, другие рассматривают иную точку зрения, считая, что из-за изменения климата, происходят негативные изменения в ледниках, за счет которых питаются Сырдарье и Амударье.

Когда-то бывшее сточное Аральское озеро хорошо изучил член российского географического общества Л. Берг, написав о нем книгу «Очерки истории исследований Аральского моря». Он считал, что в давние времена никто из древнегреческих и древнеримских народов не описывал данный водоем, хотя известно о нем было очень давно.

Когда море стало мельчать, и появлялась земля в 60-х годах прошлого века, образовался остров Возрождения, который поделен на территорию Узбекистана и Казахстана, 78% и 22% соответственно. Узбекистан решил проводить геологоразведочные работы в поисках нефти, многие эксперты считают, что если полезные ископаемые будут найдены, это может привести к стычке двух стран.

Уроки для всего мира

Многие эксперты считали еще совсем недавно, что восстановить соленое Аральское озеро не представляется возможным. Однако были достигнуты успехи в восстановление северного Малого Арала, в том числе благодаря построенной плотине.

Прежде чем разрушать природу, стоит подумать о том, какие могут быть последствия, и Аральское море является наглядным примером для всех. Люди могут легко разрушить природную среду, но потом процесс восстановления будет долгим и тяжелым. Так, озеро Чад в Центральной Африке и озеро Солтон-Си в США может постичь та же учесть.

Трагедия Аральского моря была затронута и в искусстве. В 2001 году была поставлена казахская рок-опера «Такыр», написана книга узбекским писателем Джонридом Абдуллахановым «Барсакельмес». Подобные взаимоотношения человека и природы раскрыты и в фильме «Псы».

Источник

Аральское море сегодня. Фото до и после… Как добраться до Аральского моря. Карта Арала. Проблемы и раскопки на Арале. Видеофильм об Аральском море

Арал жив. Он не сдается, несмотря на природную цикличность, человеческую деятельность и изменения глобального климата. Ни одна достопримечательность не способна поразить настолько. Соленая, белоснежная пустыня с усеянным ракушками дном. Ни мобильной связи, ни интернета, ни людей в радиусе десятков километров. Дополняют картину настоящее море, в котором невозможно утонуть, и песчаные пляжи.

Аральское море: описание, фото, видео

Аральское море в Средней Азии – это соленое бессточное озеро. Морем оно называется исключительно из-за больших размеров, которыми обладало до начала процесса обмеления. По своим размерам, водоем входил в четверку самых крупных озер на планете. Однако, знаменитым на весь мир его сделал не этот факт и даже не прекрасная и чарующая водная гладь. Печальная слава Арала связана с действием человека, деятельность которого в начале 60-х годов прошлого века привела природный оазис практически к вымиранию.

Справедливости ради стоит отметить, что озеро когда-то пересыхало и по естественным причинам. На дне археологи нашли кладбища и развалины, датируемые 13 столетием. Современное состояние Арала несомненно придает ему особую привлекательность. Многие пейзажи безжизненной пустыни похожи на марсианские. Что же случилось с Аральским морем? Наблюдение за водоемом началось в 19 веке и вплоть до середины прошлого столетие, уровень воды здесь оставался неизменным.

В 30-е годы на территории Арала началось сооружение оросительной системы, предназначенной для обеспечения водой хлопковых полей в Казахстане и Узбекистане. Отведение рек, которые питали озеро, привело к необратимым последствиям. Аральское море начало мелеть и уже в 1989 году оно превратилось фактически в 2 водоема. В 2003 году объем воды в Арале составлял около 10 процентов от прежних показателей, а площадь сократилась на три четвертых. На сегодня власти Казахстана, России и Узбекистана разрабатывают проекты по возрождению озера. Но на практике большинство из них пока не реализовано.

Обмеление Аральского моря способствовало появлению на поверхности большого количество островов. Многие из них обладают весьма внушительными размерами. Например, остров Барсакельмес является природным заповедником, а остров Кокарал – сухопутным перешейком между двумя большими частями моря. Раньше на побережье Арала буйствовала зелень, сейчас здесь можно встретить только отдельные пучки растений. Они сумели приспособится к сильно засоленной и сухой почве. Сократилась более чем в половину и популяция местных млекопитающих и птиц.

Панорамы Аральского моря

АРА́ЛЬСКОЕ МО́РЕ

АРА́ЛЬСКОЕ МО́РЕ, Арал (тюрк. «арал» – остров; первоначальное название местности при устье р. Амударья, а затем и всего озера), крупный бессточный солёный водоём, имеющий характерные морские и озёрные черты, на Туранской низменности, в Казахстане и Узбекистане. Впадина Аральского моря образовалась в результате прогиба земной коры в верхнем плиоцене. Его возраст ок. 140 тыс. лет. Очертания менялись весьма значительно в результате климатических флуктуаций, хозяйственной деятельности в его бассейне, миграции русел основных впадающих в море рек – Сырдарьи и, особенно, Амударьи. В четвертичное время Амударья оканчивала своё течение попеременно то в Сарыкамышской впадине, не достигая Арала, то в Аральской котловине. Соответственно, Арал то мелел, то увеличивал свои размеры. За последние 4–6 тыс. лет амплитуда колебаний моря составила более 20 м. Большая средневековая регрессия произошла 400–800 лет назад, когда уровень упал до отметки 31 м. На обмелевшем дне Аральского моря найдены остатки зарослей саксаула, древних поселений, мавзолея Кердери. В сер. 20 в. уровень моря был относительно стабильным (незначительные колебания около отметки 53 м). Аральское море было четвёртым по размерам акватории озером в мире. При этом уровне площадь составляла 66,6 тыс. км2, объём 1068 км3, максимальная длина 428 км, ширина 235 км, наибольшая глубина 69 м (при средней глубине 16 м и преобладающих глубинах 20–25 м), средняя солёность воды 10–12‰. Вода Аральского моря отличалась высокой прозрачностью, особенно в его центральной и западной частях, вдали от устьев Амударьи и Сырдарьи, воде которых свойственна повышенная мутность. Цвет воды в центре моря был синим, а у берегов – зеленоватым. Вода характеризовалась щелочной реакцией – водородный показатель pH составлял 8,2–8,4. В химическом составе воды преобладали сульфат и карбонат при относительном небольшом количестве ионов хлора. Воде было свойственно невысокое содержание основных биогенных элементов, и по уровню трофности водоём характеризовался как мезотрофный. В Аральском море до сер. 20 в. обитало ок. 20 видов рыб (шип, лещ, сазан, плотва, судак и др.). В 1950–60-е гг. было вселено ещё 13 видов рыб. В море насчитывалось более тысячи островов, крупнейшие из которых – Кокарал, Барсакельмес, Лазарева, Возрождения. На юге располагался Акпеткинский архипелаг, представляющий собой подтопленные морскими водами песчаные дюны пустыни Кызылкум. Северный берег местами высокий, местами низкий, был изрезан заливами, восточный – низменный, песчаный с большим количеством малых островов и заливов, южный – низменный, занятый дельтой Амударьи, западный образован обрывом (чинком) плато Устюрт высотой до 250 м. Климат континентальный. Средняя температура воздуха летом 24–26 °С, зимой от –7 до –13,5 °С. Температура воды поверхностного слоя летом 28–30 °С. Зимой обычно замерзала северо-восточная и северная части моря. Приходную часть водного баланса (64–65 км3/год) составлял главным образом (ок. 90%) речной сток Амударьи и Сырдарьи. На долю атмосферных осадков и небольшого притока подземных вод приходилось несколько более 10%. Сток Амударьи составлял в среднем 44–46 км3/год, Сырдарьи – ок. 10 км3/год.

С нач. 1960-х гг. относительная стабильность состояния моря, поддерживаемая притоком амударьинских и сырдарьинских вод, нарушилась, главным образом, в связи с быстрым нарастанием заборов воды, в основном на нужды орошения. С 1960 по 2000 площадь орошаемых земель в бассейне Аральского моря возросла с 4,5 до 8 млн. га. Суммарный водозабор соответственно возрос с 60 до более 100 км3/год. До этого водозабор тоже возрастал, но прирост орошаемых земель шёл в основном за счёт тугайных зарослей вдоль рек, испаряющих много воды, и в итоге речной сток менялся мало. Водозабор стал ощутимо сказываться на стоке рек, как только с сер. 20 в. началось орошение, часто избыточным количеством воды, пустынных предгорных районов, удалённых от рек, откуда возвращалась в реки лишь небольшая часть (10–20%) забранной воды в виде коллекторно-дренажных вод из оросительных систем. Эти воды, насыщенные вымываемыми с сельскохозяйственных полей удобрениями и ядохимикатами, составили основную часть резко уменьшившегося речного притока в Аральское море, который в отдельные годы приближался к нулю не только из-за водозабора, но и из-за естественного маловодья, определяемого климатическими условиями. По мнению большинства исследователей, уменьшение притока в Аральское море на 20% объясняется изменениями климата, а на 80% – антропогенными факторами.

За период 1961–89 уровень моря снизился более чем на 14 м, площадь акватории сократилась в 2 раза, а объём – в 3 раза. В 1988–89 при отметке 39 м Аральское море разделилось на два самостоятельных водоёма – Большое море (Большой Арал, южный Арал, собственно Аральское море), питаемое водами Амударьи, и Малое море (Малый Арал, северный Арал), питаемое водами Сырдарьи. Площадь Большого Арала при его отделении составила 33,5 тыс. км2, а Малого Арал – ок. 3 тыс. км2. За 1989–2000 объём воды снизился с 329 до 175 км3, площадь уменьшилась с 36,4 до 24,4 тыс. км2, уровень снизился с 39,1 до 34,0 м (см. табл.). Береговая линия отодвинулась от прежнего положения во многих случаях на десятки км (см. карту). Солёность воды возросла с 29 до 46–59‰. В дальнейшем усыхание моря продолжалось (см. табл.). При отметке 29 м Большой Арал разделился на восточную и западную части, а в настоящее время превратился в группу из нескольких водоёмов с минерализацией воды в отдельных из них, превышающей 200‰.

Усыхание Аральского моря в последние десятилетия происходило в основном за счёт Большого Арала, главным образом из-за того, что Малый Арал был отделён дамбой от Большого Арала. Дамба, сооружённая в 1994, в 1999 была размыта во время весеннего шторма, но в 2003–05 была возведена более мощная Кокаральская земляная дамба длиной 13 км, высотой 6 м, шириной 100-150 м. Дамба включает бетонную плотину с гидротехническим затвором для пропуска излишков воды в Большой Арал. Благодаря этому сток Сырдарьи скапливается в Малом Арале. К 2008 уровень воды в нём вырос до 42 м, минерализация снизилась до 10–13‰, что позволило начать восстановление рыбного хозяйства.

Изменение параметров Аральского моря

| Годы/параметры | Уровень воды, м | Объём, км³ | Площадь акватории, тыс. км² | Минерализация, ‰ | Приток, км³/год |

| 1960 | 53,40 | 1083 | 68,9 | 9,9 | 54–56 |

| 1989 | 39,1 | 329 | 36,4 | 29 | |

| 1990 | 38,24 | 323 | 36,8 | 29 | 12,5 |

| 2000 | 34,0 | 175 | 24,4 | 46–59 | |

| 2003 | 31,0 | 112,8 | 18,24 | 78,0 | 3,2 |

| 2004 | 17,2 | 91,0 | |||

| 2007 | 75,0 | 14,18 | 100,0 | ||

| 2008 | 10,58 | ||||

| 2009 | 8,16 | ||||

| 2010 | 13,84 | ||||

| 2011 | 9,28 | ||||

| 2012 | 8,96 | ||||

| 2013 | 9,16 | ||||

| 2014 | 7,30 | ||||

| 2015 | 8,30 |

В целом усыхание Аральского моря является одной из крупнейших экологических катастроф 2-й пол. 20 – нач. 21 вв., оказавшей крайне негативное влияние на хозяйство региона. Если в сер. 20 в. в море добывалось 30–50 тыс. т рыбы, то к нач. 1990-х гг. оно полностью потеряло своё рыбохозяйственное значение. Значительная часть населения потеряла работу. В нач. 21 в. рыба полностью исчезла в большей части Арала. Рыбный промысел сейчас ведётся лишь в Малом Арале. В 2007 вылов составил ок. 2 тыс. т и имеет тенденцию к росту. Прекратилось судоходство. Останки судов можно видеть за десятки км от берегов Большого Арала – на обсохшем дне моря, которое превратилось в пустыню с обширными солончаками и сильно засолёнными землями. Обсохшая часть дна моря стала источником зарождения крупных пыльных бурь и ветрового выноса (свыше 100 тыс. т ежегодно) соли с примесью различных химикатов и ядов, пагубно влияя на всё живое на расстоянии до 500 км. Усыхание моря повлияло на климат региона, непосредственно прилегающего к бывшей акватории моря (на расстоянии до 100 км от бывшей береговой черты), который стал более континентальным: лето стало более сухим и жарким, зима – более холодной и продолжительной.

Экономические потери, связанные с усыханием Аральского моря, оцениваются от нескольких сот млн. до нескольких млрд. долл. США ежегодно.

В ближайшем будущем Большому Аралу грозит полное исчезновение, если только государства в его бассейне не предпримут меры по уменьшению водозабора за счёт модернизации существующей системы орошения, перехода на менее водозатратные методы орошения и культивирование менее влаголюбивых культур, перевода производства части продукции с орошаемых земель на неорошаемые. Важно также упорядочить применение удобрений и ядохимикатов. Эти меры позволили бы поддерживать в приемлемом экологическом состоянии если не весь Большой Арал, то водоёмы и прилегающие к ним экосистемы в устье Амударьи.

Судьба Малого Арала более оптимистична. Для поддержания его экологического состояния необходимо всего 2,5 км3/год чистой сырдарьинской воды. Но и в бассейне Сырдарьи меры по экономии воды и улучшению её качества очень актуальны.

Затрудняет решение проблем Арала ожидаемое потепление климата, ведущее к уменьшению запаса снега и льда в горных районах бассейна Аральского моря, основного источника воды для Амударьи и Сырдарьи.

Где находится Аральское море

Аральское море представляет собой уникальный природный объект. Оно расположено на Туранской плите и значительно моложе Каспийского моря. Впадина под водоемом образовалась в неогене, а водой она наполнилась в антропогене. По предварительным расчетам, возраст Арала не превышает 10 тысяч лет.

Где находится Аральское море? Оно раскинулось на территории двух стран:

- Казахстан – Актюбинская и Кызылординская области;

- Узбекистан – Восточный Устюрт.

Узбекская часть является мертвой пустыней. На территории Казахстана сосредоточен еще борющийся за жизнь участок Аральского моря. Благодаря возведенной дамбе, водоем даже немного прибавляет в уровне воды.

Дамба на Аральском море

Координаты Аральского моря на карте: 44.9784775, 58.4369659.

Аральское море на карте

Сельское хозяйство и Аральское море

Почему высохло так быстро озеро? Многие полагают, что воды, которые поступают в русло рек с полей, стали одной из основных причин. Ведь не всегда она чистая. Периодически в воды таких рек, как Сырдарья и Амударья, подают пестициды и некоторые ядохимикаты, которыми пользуются в сельском хозяйстве. В итоге в водоемах образуются специфические отложения, протяженность которых составляет около 54 тысяч километров. Стоит отметить, что такие вещества, как сульфат натрия, хлорид натрия и бикарбонат натрия, распространяются вместе с воздушными потоками. Эти компоненты замедляют развитие сельскохозяйственных и растительных культур.

Помимо этого, сельское население страдает от многих хронических респираторных заболеваний, от рака пищевода и гортани, а также анемии и расстройств пищеварения. В последнее время участились случаи возникновения глазных недугов, а также болезней почек и печени.

Как добраться до Аральского моря

Если путешествие планируется только для осмотра Приаралья, то самым оптимальным и быстрым вариантом будет полет на самолете в город Нукус. Здесь стартуют джип-туры, как от местных туристических фирм, так и московских компаний. Однако, большинство туров ограничены несколькими днями и не позволяют полностью окунуться в особенности Узбекистана. Во многие из них не включено посещение древнего города Самарканда.

Наиболее оптимальный способ, который позволит добраться до Аральского моря – прилететь в Самарканд, а уже оттуда на поезде отправиться в Нукус. Важно выбирать купе с системой кондиционирования, так как летом температура здесь может подниматься до 55 градусов по Цельсию.

- Аральск (Казахстан);

- Кунград (Узбекистан);

- Нукус (Узбекистан).

Арал — краткая характеристика

По оценкам учёных Аральское море возникло примерно 17,5—25 тыс. лет назад. По времени это совпадает с обильным таянием ледников Памира и Тянь-Шаня, что могло привести к образованию крупного водоёма. Другая версия происхождения говорит, что аральская котловина была заполнена водой Амударьи, переменившей своё течение. Такая теория тоже вполне реальна, учитывая что пустынным рекам свойственно регулярно менять русла.

Если изучать летописи и карты древних историков и географов, то история моря окажется довольно противоречивой. В разные времена Аральское море то появляется на картах, то исчезает, то изображено как единое целое с Каспийским. Поэтому изучение исторических хроник ещё больше запутывает исследователей в вопросах происхождения Арала.

Скорее всего, на протяжении своей истории море действительно неоднократно появлялось, исчезало, меняло свои очертания. Подтверждением такой изменчивости служат найденные на дне моря после пересыхания руины строений эпохи средневековья. Эти находки наглядно свидетельствует о том, что озеро было очень подвижным водным образованием.

Детальное изучение Арала началось в середине XIX века. Связано это было с началом продвижения Российской империи вглубь Азии. В это время русскими моряками создаётся первая подробная физическая карта аральского бассейна. По большому счёту очертания озера с того времени и до середины XX века почти не менялись, сохраняя облик, знакомый многим ещё по картам из школьного учебника по географии. Вместе с тем береговая линия была довольно нестабильна, но эти колебания не носили катастрофический характер.

К 60-м годам XX века Аральское море представляло собой 4-е по величине озеро в мире. Аральское озеро на карте выглядело довольно внушительно. Чтобы представить масштабы водоёма, достаточно заметить, что он был больше Азовского моря почти в два раза, а Ладожского озера в 4 раза. Если принять состояние озера именно в тот момент за эталон, то кратко охарактеризовать его можно по следующим показателям:

- площадь — 68 тыс. кв. км;

- длина — 426 км;

- ширина — 284 км;

- глубина — 68 м;

- главные притоки — реки Амударья и Сырдарья.

Географически море расположено по большей части в окружении каракумской и кызылкумской пустынь, на территории двух стран: Казахстана и Узбекистана. Западная береговая линия в основном обрывистая, здесь к морю примыкает плато Устюрт. В восточной и южной частях озера, особенности в дельтах Амударьи и Сырдарьи, сосредоточено большое количество островов (всего около тысячи). Из-за этого море и получило своё название. На тюркских языках слово «арал» означает «остров».

Климат Приаралья всегда характеризовался как континентальный: летом — сильная жара, до 35 градусов, зимой — умеренные морозы до минус 15 градусов. Нередки случаи когда температура воздуха зимой достигает 35−40 градусов мороза. Высыхание моря сделало погоду ещё более нестабильной. Лето стало засушливее, усилились ветры.

До пересыхания Аральское море представляло большую рыбопромысловую ценность. В близлежащих городах Аральске и Муйнаке находились крупные рыбоперерабатывающие заводы. В озере обитали 34 вида рыб, среди них:

Гибель большей части рыбных ресурсов произошла не столько из-за усыхания, сколько вследствие многократного повышения уровня солёности водоёма. О рыбохозяйственном значении моря сейчас напоминают лишь остовы рыбацких судов, оставшихся в огромном количестве в бывшей прибрежной полосе.

Сейчас эта безрадостная картина является символом убитой рыбной отрасли и экологической катастрофы, случившейся с Аралом. Прибрежная фауна тоже сильно пострадала. Многие виды животных навсегда исчезли из этих мест, мигрировав в районы с более благоприятной экологической обстановкой.

Резкое уменьшение площади водной глади начали фиксировать в 60-х годах XX века. Основной причиной этого явления учёные называют бесконтрольный забор воды для орошения хлопковых полей в долинах Амударьи и Сырдарьи. Для этой цели с 30-х годов в Средней Азии активно строились оросительные каналы. К примеру, Амударья, один из главных притоков Арала, половину своей воды стала отдавать Каракумскому каналу. Амударьинские воды вскоре совсем перестали доходить до Арала, поэтому ситуация с южной частью водоёма стала особенно катастрофической.

Научные наблюдения, которые проводились с середины XIX века, показали, что уровень моря колебался и раньше, но не более чем на три метра в сторону уменьшения и увеличения. При этом береговая линия тоже достаточно сильно изменялась. В отдельные периоды эти изменения были столь значительными, что жителями прибрежных населённых пунктов приходилось задумываться о строительстве защитных дамб. Однако такие природные метаморфозы всё же объяснялись естественными факторами, в основном погодными условиями.

Снимки из космоса наглядно показывают в динамике, как высыхало Аральское море. Фото до и после обмеления показывают чудовищный масштаб экологической катастрофы, случившейся в Центральной Азии.

В 1989 года единый некогда водный бассейн распался на два водоёма: Большое и Малое Аральские моря. На третьем фото видно как происходит разделение большого моря на две части. На территории высохшего озера постепенно формируется новая пустыня, которую принято называть Аралкум или Аккум («белый песок»).

Исчезновение Арала серьёзно повлияло на экологическую обстановку во всей Центральной Азии. На высохшем дне моря открылись большие захоронения удобрений, которые в течение нескольких десятилетий стекали с дренажными водами в Амударью и Сырдарью. Образовавшиеся сильные ветры начали разносить остатки химикатов на несколько сотен километров. Соли с Аральского дна с ветром достигают даже ледников Памира и Тянь-Шаня, вызывая неконтролируемое таяние снегов. Возросла заболеваемость местного населения. Люди стали умирать от онкологических болезней верхних дыхательных путей и пищеварительной системы.

Когда лучше посетить Аральское море

На территории Аральского моря распространены субтропики. Также на погодные условия влияют окружающие пустыни и изменения, происходящие в атмосфере. Северо-западные ветры способствуют значительному снижению температуры зимой, которая длится здесь около 160 дней. В начале весны удерживается сухая и безоблачная погода. Продолжительность этого сезона – 60 дней.

Если Вы ищите пляжный отдых, то советуем Вам обратить внимание на Черное море, которое на ровне с Азовским морем очень популярно среди Россиян. Или же, если Вы не боитесь перелетов, ознакомьтесь с Красным морем, подводный мир которого привлекает огромное количество дайверов со всего света.

В летнее время на Аральском море погода очень жаркая. При этом, для Средней Азии в данном регионе достаточно высокие показатели влажности – до 60 процентов. Лучшее время, чтобы посетить Арал – сентябрь-октябрь. В этот период наблюдается весьма комфортная погода. Также хорошим временем для поездки является начало марта-конец мая.

Аральское море в средневековом представлении

Первые точные описания и карты Арала появляются у арабских учёных начиная с Х века. Если античные авторы ориентировались на рассказы торговцев и мореплавателей, теоретические вычисления и легенды, то средневековые историки из арабских стран опирались на собственные наблюдения.

Путешественник и учёный десятого века Аль-Истахри первый подробно описал Аральское море и составил его карту. У него оно носит название Хорезмского моря. Именно здесь, между водной гладью солёного озера и песками Каракум выросла древняя хорезмская цивилизация.

Интересно, что на европейских средневековых картах Аральское как самостоятельное море не появляется вплоть до XVI столетия. По традиции, берущей начало от «Географии» Клавдия Птолемея, его ещё долго продолжали изображать слившимся воедино с Каспием.

В 1562 году свет увидела знаменитая «Карта России Дженкинсона», составленная английским купцом во время его путешествия по Средней Азии. На ней показано некое озеро Китай (Кitaia), которое берёт начало из реки Сырдарьи и впадает в Обь. Вероятнее всего, это и есть Аральское море. Несмотря на явные неточности, перепутанные названия и отсутствие многих объектов, о которых путешественнику было неизвестно, карта Дженкинсона долгое время считалась самым подробным путеводителем по этому региону.

Особенности

Путешествие на Аральское море – дело нелегкое. До обмеления вблизи водоема были портовые города и другие населенные пункты. После прихода озера «в упадок», люди переехали в более благоприятные регионы. На сегодня здесь нет отелей и других благ цивилизации. Остановиться можно только в палатке, а чтобы добраться до Арала, понадобится внедорожник. Ближайший город, где можно снять отель – Нукус.

В Нукусе также можно заказать джип-тур с профессиональным гидом. Аналогичные предложения предоставляют и российские туристические компании. Самые бюджетные варианты предполагают доставку к Аральскому морю и обратно. Более интересными являются туры, предполагающие посещения других достопримечательностей Узбекистана, а также проживание в отелях и питание.

Отправляясь на Арал, следует трезво оценивать свои возможности. Несмотря на то, что большинство туров очень хорошо организованы, нагрузки на организм будут значительно выше, чем в обычной жизни. При выборе джип-тура следует обратить внимание, на обеспечение безопасности, питания и достаточного объема воды. Также не стоит забывать о головных уборах. Мобильная связь в окрестностях водоема не ловит, поэтому желательно предупредить об этом своих родственников.

Аральское море-озеро: почему произошла катастрофа?

Узнав, что данный водоем стал таким мелким, люди задавались вопросом, почему так произошло? Ведь многие же живут за счет рек и озер, используют их воды не только для сельского хозяйства, но и для строительства, для питья, и они не мельчают.

Когда-то площадь моря в длину составляла 428 км, а в ширину 283 км. Жители, расположившиеся вдоль берегов, жили за счет воды, ловили рыбу и таким способом зарабатывали. Для них измельчание превратилось в трагедию, и уже к началу XXI века площадь составила всего 14 тыс. кв. км.

Специалисты считают, что такая ситуация сложилась из-за того, что неправильно были распределены ресурсы. Арал питался за счет Амударьи и Сырдарьи, благодаря чему в водоем поступало до 60 куб. км воды, а сейчас эта цифра составляет всего 5.

Реки, протекающие в Казахстане, Туркмении, Киргизии, Узбекистане и Таджикистане — это горные водоемы, которые стали использовать в орошении земель. Вначале планировалось орошать около 60 млн. гектаров, а затем эта цифра увеличилась до 100 млн. гектаров, и водоем просто не успевал пополняться.

Источник