- Памятник Афанасию Никитину в Твери и храм Воскресения Христова

- Памятник Афанасию Никитину в Твери

- История строительства памятника

- Городские легенды

- «Хождение за три моря», или тяжело на чужбине…

- Церковь Воскресения Христова (Трех исповедников), что за Волгой

- Здания конца XVIII века

- Сквер Ниловского

- «Хожение за три моря» Афанасия Нитина как доказательство фальсификации истории России

Памятник Афанасию Никитину в Твери и храм Воскресения Христова

Сегодня мы с вами познакомимся с памятником Афанасию Никитину и окружающими его зданиями — церковью Воскресения Христова (Трех исповедников), что за Волгой и двумя зданиями конца XVIII века, стоящими с двух сторон от неё. Наиболее целостный вид на весь ансамбль открывается с другого берега Волги — от Главной аллеи Городского сада Твери и с набережной Михаила Ярославича. К сожалению, панораму сильно портит серый девятиэтажный жилой дом 1976 года постройки

Памятник Афанасию Никитину и церковь Воскресения Христова (Трёх исповедников), что за Волгой

Памятник Афанасию Никитину в Твери

На многих тверских сувенирах — магнитиках, кружках, открытках и др., вы найдете изображение памятника тверскому купцу Афанасию Никитину. Уроженец Твери первым среди русских и европейцев совершил в XV веке путешествие в далекую Индию. Его сочинение «Хождение за три моря» — удивительно точный историко-географический источник не только по Индии, но и другим странам — Дагестану, Персии, Крыму, через которые пролегал путь отважного купца.

Статуя Афанасия Никитина на высоком постаменте стоит на широкой смотровой площадке, стилизованной под палубу корабля. С высоты он смотрит на Волгу и Городской парк на месте бывшего Тверского кремля.

Памятник Афанасию Никитину облюбовали молодожены

История строительства памятника

Памятник Афанасию Никитину в Твери был открыт в 1955 году. Он был создан по проекту архитектора Г.А.Захарова, в работе над ним принимали участие скульпторы С.М.Орлов и А.П.Завалов. На открытии присутствовал посол Индии в СССР господин К.П.Ш.Менон.

Всего в мире существует три памятника Афанасию Никитину: в Твери, в западноиндийском городе Ревданде (штат Махараштра, Индия, 2003) и Феодосии (бывшая Кафа, 2008).

Стилизованная ладья с головой коня

Горделиво и открыто смотрит купец на Волгу. В руке он держит охранную грамоту, данную ему князем Михаилом Борисовичем Тверским (1453-1505, Великий князь Тверской в 1461-1485). По другой версии, это свиток для заключения торговых сделок. К поясу прикреплен кошель с деньгами.

Городские легенды

С памятником Афанасию Никитину связано несколько легенд. Так, рассказывают, что во время визита Хрущева в Индию в 1955 году, Джавахарлал Неру задал ему вопрос, есть ли на родине купца памятник? Никита Сергеевич ответил утвердительно, что памятник давно уже стоит, хотя в действительности его не было. По возвращении домой Хрущев распорядился срочно поставить в Твери памятник Афанасию Никитину. Еще одна городская легенда гласит, что первоначально планировалось сделать памятник Садко, но после того памятного визита Хрущева в Индию Садко срочно переделали в Афанасия Никитина, а гусли — в свиток.

На самом деле, Хрущев совершил визит в Индию спустя полгода после установки памятника.

«Хождение за три моря», или тяжело на чужбине…

«Хождение за три моря» — произведение во многом уникальное. Впервые в древнерусской литературе описано не паломничество, а коммерческая поездка. Соответственно, здесь немало этнографических материалов, наблюдений за жизнью людей в других странах, преимущественно в Индии. Многие из них с высоты сегодняшнего дня кажутся несколько наивными, но это нисколько не умаляет их ценности.

Записал я здесь про свое грешное хождение за три моря: первое море — Дербентское, дарья [1] Хвалисская [2], второе море — Индийское, дарья Гундустанская, третье море — Черное, дарья Стамбульская.*

[1] дарья — в переводе с персидского «море».

[2] дарья Хвалисская — Каспийское море.

*Здесь и далее цитаты из текста «Хождения…» и комментарии по источнику: Хождение за три моря Афанасия Никитина / Подготовка текста М.Д.Каган-Тарковской и Я.С.Лурье, перевод Л.С.Семенова, комментарии Я.С.Лурье и Л.С.Семенова. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН.

Маршрут путешествия Афанасия Никитина выглядит так: из Твери он отправился в Нижний Новгород, где встретился с послом ширваншаха (государство Ширван, историческая область на северо-востоке совр. Азербайджана). Далее они спустились вниз по Волге, где были ограблены астраханскими татарами. Купец не мог возвратиться домой с пустыми руками, а сопровождающие его должны были двигаться дальше. Поэтому они отправились в Дербент.

У города Тарки (в 4 км от Махачкалы) одно из судов разбилось во время бури, а люди попали в плен. Стараниями Афанасия Никитина пленных удалось освободить, но вот домой они не смогли вернуться. Далее Афанасий пошел в Баку, надеясь там торговать с выгодой. Но он просчитался и, к тому же, подвергся опасности. В конечном итоге попал он в Индию.

Надпись на памятнике Афанасию Никитину

О благоверные христиане русские! Кто по многим землям плавает, тот во многие беды попадает и веру христианскую теряет. Я же, рабище божий Афанасий, исстрадался по вере христианской. Уже прошло четыре Великих поста и четыре Пасхи прошли, а я, грешный, не знаю, когда Пасха или пост, ни Рождества Христова не соблюдаю, ни других праздников, ни среды, ни пятницы не соблюдаю: книг у меня нет. Когда меня пограбили, книги у меня взяли. И я от многих бед пошел в Индию, потому что на Русь мне идти было не с чем, не осталось у меня никакого товара. Первую Пасху праздновал я в Каине [1], а другую Пасху в Чапакуре в Мазандаранской земле [2], третью Пасху — в Ормузе [3], четвертую Пасху в Индии, среди бесермен [4], в Бидаре, и тут много печалился по вере христианской.

[1] Каин либо искаженное название какого-то пункта в Закавказье, либо Наин в Иране; но Никитин посетил Наин после Чапакура, в таком случае следует, что первую за пределами Руси Пасху Никитин встретил в Чапакуре, а вторую — в Наине.

[2] Мазандаранская земля — Мазендеран, местность в Иране.

[3] Ормуз — небольшой портовый город на юге Ирана, в провинции Хормозган.

[4] бесермены — мусульмане, безбожники, басурмане.

Затем через Персию и Трапезунд (ныне Трабзон, город в Турции на берегу Чёрного моря) вышел он к Чёрному морю, оттуда попал в Кафу (Феодосию), а далее через Подолию и Смоленск намеревался попасть домой.

Увы, до родных краев Афанасий Никитин так и не добрался. Он умер осенью 1474 года под Смоленском, который до 1514 года входил в состав Великого княжества Литовского. Однако благодаря его спутникам — московским купцам, текст «Хождения за три моря» был доставлен в Москву, внесен в несколько летописных сводов и дошел до наших дней.

Да, с торговлей тоже все сложилось крайне неудачно: тверскому купцу удалось продать всего лишь коня, да и того себе в убыток.

Церковь Воскресения Христова (Трех исповедников), что за Волгой

За памятником Афанасию Никитину виднеется белоснежный храм — церковь Воскресения Христова (Трёх исповедников), что за Волгой. Он интересен тем, что в своем облике гармонично объединяет три архитектурных стиля: барокко, классицизм и ампир.

Церковь Воскресения Христова (Трёх исповедников), что за Волгой

Прежде на этом месте стоял одноименный деревянный храм. Когда по приказу Петра Великого через Волгу был сооружен понтонный мост, съезд с него оказался в аккурат напротив церкви. Со временем церковь обветшала, и в 1725 году прихожане просили благословение у Тверского епископа Феофилакта на строительства нового храма. Спустя три года на месте разобранного старого храма возвели новый. 26 сентября 1728 года был освящен построенный первым придел Трех исповедников (святые мученики Гурий, Авив и Самон), сменивший придел святой мученицы Параскевы в прежнем храме.

Новый храм в стиле в стиле барокко строили с 1728 по 1731 годы на средства купца Г.Седова. До нашего времени дошел без изменений восьмерик. В 1797-1805 году храм частично перестроили в стиле классицизма на средства именитого гражданина Твери М.Е.Блохина. Внутри установили золоченый резной иконостас с новыми иконами. 6 мая 1806 года архимандрит Нектарий освятил новый храм.

Золотая главка храма

Но самая большая пристройка, значительно изменившая облик храма, была выполнена в 1815-1822 годах на пожертвования городского главы Е.И.Зубчанинова. Южный придел в стиле ампир, площадь которого сопоставима со всей площадью храма, был выполнен по проекту К.И.Росси. Его освятили во имя иконы «Взыскание погибших», которую передал храму Зубчанинов. В 1895 году храм и его приделы были объединены в единый объем.

Южный придел храма, построенный К.И.Росси

После революции храм закрыли, уничтожили два яруса колокольни и фрески, из ниш в стене южного придела исчезли статуи. Здание в разное время занимали шахматно-шашечный и морской клубы, музей здравоохранения. В 1990-х годах Воскресенскую церковь передали верующим, с 1997 году здесь начали проводить богослужения. Колокольня была частично восстановлена.

Колокольня. Хорошо видна современная надстройка на месте снесенного в советское время яруса

Здания конца XVIII века

С двух сторон от храма Воскресения Христова стоят идентичные двухэтажные дома конца XVIII века, образующие вместе с храмом и памятников Афанасию Никитину целостный ансамбль. Дом 44 по набережной Афанасия Никитина — это бывший дом купцов Зубчаниновых, один из лучших памятников раннего классицизма в Твери. Во второй половине XIX века в его стенах разместилось Духовное училище. В 1898 году здание было расширено и перепланировано для нужд училища по проекту В.И.Кузьмина. Над мезонином появился купол домовой церкви.

Здание Духовного училища (Дом Зубчаниновых)

Здание с другой стороны (набережная Афанасия Никитина, 36) первоначально было жилым особняком. В XIX веке оно было передано под казармы 8-го гренадерского полка.

Старинное здание на набережной Афанасия Никитина

Сквер Ниловского

С северной стороны храма Воскресения Христова расположен сквер Ниловского, названный так в честь генерал-лейтенанта, героя Советского Союза Ниловского Сергея Федоровича (1906-1973). С 1957 по 1966 годы он был начальником 2-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны СССР в городе Калинин, здание которого расположено рядом.

2-й центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации

В 1941 году Ниловский командовал всеми установками «БМ-13» («Катюша»), разработал и применил тактику использования «Катюш» в битве за Москву в декабре 1941 года, за что Сталин присвоил ему внеочередное воинское звание «генерал-майор». В послевоенное время Ниловский возглавил Научно-исследовательский институт, где разрабатывались первые ракеты противовоздушной обороны (ПВО). В 1951 году он стоял у истоков создания и был первым комендантом ракетного полигона ПВО «Капустин Яр» (Астраханская область).

Церковь Воскресения Христова (Трёх исповедников), что за Волгой и сквер Ниловского

7 мая 2015 года в сквере поставили бюст Ниловского. После этого разразился скандал, т.к. сквер входит в охранную зону храма Воскресения Христова, который является памятником Федерального значения.

Памятник Афанасию Никитину — одна из самых посещаемых достопримечательностей Твери. Здесь всегда многолюдно. Вокруг раскинулся большой Заволжский парк, который тянется вдоль берега до самого устья Тверцы. Когда будете в Твери, обязательно посетите это место.

Источник

«Хожение за три моря» Афанасия Нитина как доказательство фальсификации истории России

«Хожение за три моря» Афанасия Нитина как доказательство фальсификации истории

Если вы хотите узнать, почему обыкновенный русский мужик молился сыну Аллаха – Иисусу и владел помимо русского языка, тюркским и персидским, то вам точно с нами по пути!

Итак, начнём.

Начнём с того, что «Хожение за три моря» – памятник литературы в форме путевых записей, которые были сделаны тверским купцом Афанасием Никитиным во время его длительного путешествия в одно из индийских государств – Бахмани в 1468–1474 годах.

Сочинение Никитина было первым русским произведением, детально описывающим торговое и нерелигиозное путешествие, совершенно отличное от предыдущих хождений. Автор сочинения посетил Кавказ, Персию, Индию и Крым.

Однако большая часть записок была посвящена Индии: её политической структуре, торговле, сельскому хозяйству, обычаям и традициям. «Хожение за три моря» является ярким отражением русского средневекового мировоззрения; в нем сочетаются политические, нравственные, торговые и религиозные интересы.

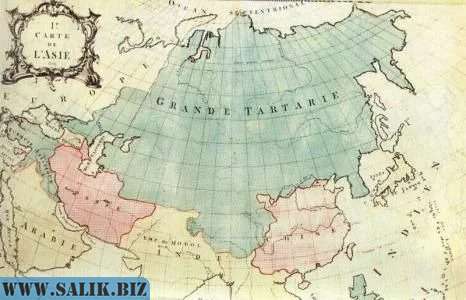

Маршрут хожения Афанасия Никитина.

До сих пор исследователи не пришли к окончательным выводам по поводу многих спорных вопросов. Например, о переходе Афанасия в другую веру и о двуязычности (свободное владение двумя языками) людей на Руси, запечатленных в этом произведении. На протяжении десятков лет ведутся дискуссии между историками, лингвистами и религиоведами, которые так и не привели к конечным результатам.

Главное, что все ученые отмечают, это ряд странностей и противоречий официальной истории. Так, например, часть записок Афанасия написана на тюркском/персидском языке. Очень странно для обыкновенного русского мужика владеть «бусурманскими» языками. Даже учитывая, что Афанасий Никитин купец, это не отменяет странности данного факта.

В своих записках он весьма резко, но при этом свободно, переходит с русского языка на тюркский (татарский) и персидский. Мало того, что он начинает писать на другом языке, так еще и русские молитвы пишет бусурманским наречием.

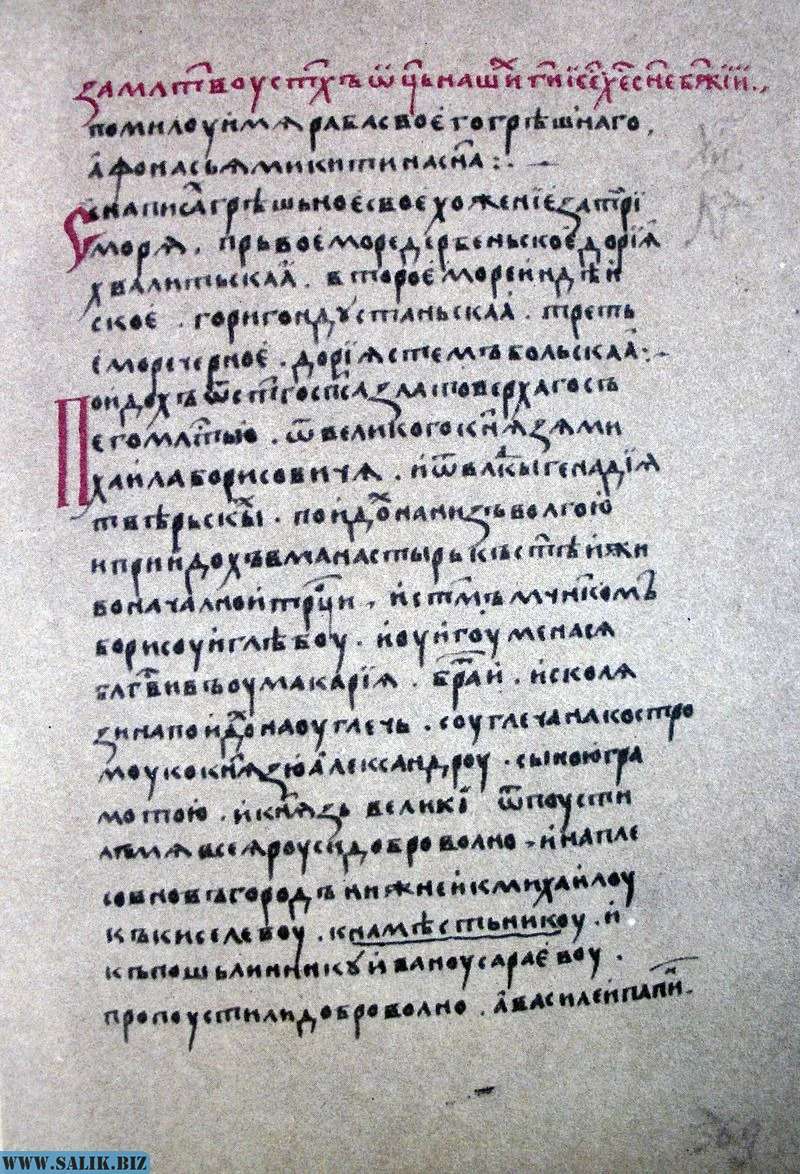

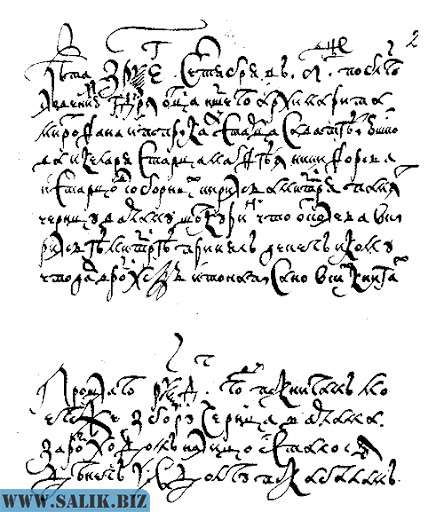

Страница из одной летописи, где текст молитвы Афанасия приведен без редактирование цензурой.

Так, например, не однократно в его записках можно встретить вроде бы православную молитву, но в которой он молится Аллаху и его сыну Иисусу. Очень странно, не правда ли?

Не верите мне? И правильно! Проверьте это сами!

Софийская II летопись, список Ундольского, Эттеров и Троицкий список и прочие к вашим услугам. Но, следует учитывать, что всю нашу историю переписали Романовы, руками историков немцев. Действительно, не странно ли, что у нас постоянно горели библиотеки, в результате чего не осталось ни одного подлинника. Все летописи были якобы переписаны в 17-18 вв. с оригиналов, а оригиналы чудесным образом исчезли. Итого мы имеем отредактированные немецкой цензурой псевдо летописи. Но не все так плохо. Даже при таких обстоятельствах можно найти крупицу правды в этом море лжи.

К чему это я? К тому, что все летописи и списки, упомянутые мною выше, отличаются друг от друга. Кого то исправили больше, кого то меньше. В каком то все на русском, а в каком то сохранился настоящий текст хожения с персидско-татарскими наречиеми и молитвами.

Вот вам названия списков и летописей, что бы вы сами все проверили и убедились в этом

На протяжении всего произведения мы можем наблюдать, как Афанасия терзает религиозный вопрос. Он страдал от того, что находится на чужбине и потерял счет днем, из-за чего не может соблюдать посты и отмечать православные праздники:

«О благоверные христиане! Кто во многие земли часто плавает, тот во многие грехи впадает и веры лишается христианской. Мне, рабу Божию Афанасию, сгрустнулось по вере: уже прошло четыре Великих поста, четыре Светлых воскресенья, а я, грешный, не знаю, когда Светлое воскресенье, когда пост, когда Рождество Христово и другие праздники, ни середы, ни пятницы; книг у меня нет: когда меня пограбили, то и книги у меня взяли; я с горя пошёл в Индию, потому что на Русь мне было не с чем идти, не осталось товару ничего. Уже прошло четыре Светлых воскресенья в бусурманской земле, а христианства я не оставил: дальше Бог ведает, что будет. Господи, Боже мой! На тя уповах, спаси мя! Пути не знаю, как выйти из Индостана; везде война! А жить в Индостане – всё истратишь, потому что у них всё дорого: я один человек, а по два с половиною алтына в день издерживаю, вина и сыты не пью». Это, наверное, была его главная проблемы во время пребывания в Индии.

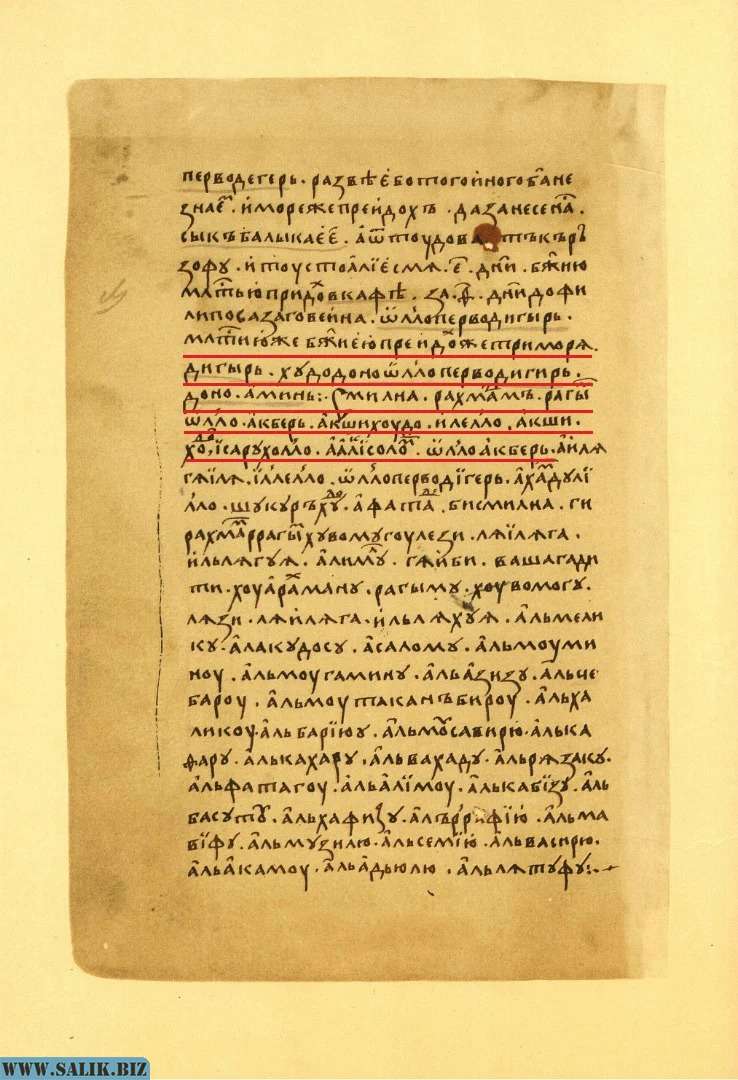

При этом, произведение Афанасия заканчивается чем-то вроде арабской молитвы на тюркском/персидском языке. Вот как этот фрагмент выглядит в Троицком (Ермолинском) изводе «Хожения»:

Бисмилнаги рахмам ррагым. Хуво мугу лези, ля иляга ильля гуя алимул гяиби ва шагадити. Хуа рахману рагыму, хуво могу лязи. Ля иляга ильля хуя. Альмелику, алакудосу, асалому, альмумину, альмугамину, альазизу, альчебару, альмутаканъбиру, альхалику, альбариюу, альмусавирю, алькафару, алькахару, альвахаду, альрязаку, альфатагу, альалиму, алькабизу, альбасуту, альхафизу, алъррафию, альмавифу, альмузилю, альсемию, альвасирю, альакаму, альадьюлю, альлятуфу.

Это – перечисление первых тридцати имен Аллаха. В соответствии с хадисом, передаваемым от Абу Хурайры, существует 99 имен Аллаха, которые в исламской традиции называются кораническим выражением الأسماء الحسنى (ал-асма‘ ал-хусна, «прекрасные имена»).

В мусульманской литературе известны несколько слегка отличающихся перечней из 99 имен. Все они открываются 13 именами, список которых приводится в айатах Корана 59:22-24. Если сопоставить текст Афанасия Никитина с первыми 30 именами Аллаха из перечня иранского мистика и богослова ат-Тирмизи (ум. после 930), можно убедиться, что Афанасий Никитин везде очень точно воспроизводит арабские имена (в их иранизированном произношении), слегка ошибаясь только один раз: он пишет альвахаду вместо ал-Ваххаб (имя 16). Впрочем, возможно, что ошибку сделал не автор, а переписчик. По всей видимости, это самая ранняя запись имен Аллаха кириллической графикой.

Что из этого мы имеем?

Во-первых, вероятно, раньше не было сильных различий между исламом и христианством.

Действительно, не спроста обе эти религии называют авраамическими. В исторической науке встречается такой термин, как восточный протестантизм, он обозначает ислам. А учитывая хронологический сдвиг, и что Иисус вероятно жил в 12 веке по современному летоисчислению, все становится вполне логично.

Вспомним описания путешественниками дворов московских царей. Все они изображены в челмах и в восточных одеяниях. Обо всем об этом мы расскажем вам позже. Даже этимология слова ИСЛАМ говорит об этом. Иса Лам. ( Иса в исламе это Иисус, ЛАМА итак всем понятно. Ведь до своей деятельности, учился в Индии у лам, изучал веды, и, вероятно, сам стал ламой, отсюда и название).

Князь московитов принимает европейских послов

Князь Василий Иванович, к которому ехал Герберштейн.

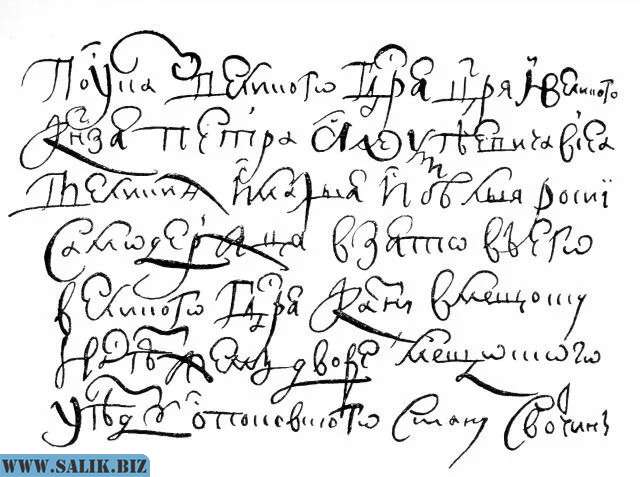

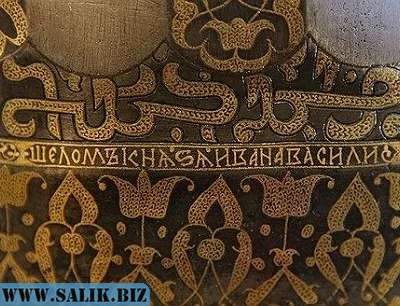

Во-вторых, вероятно, на Руси наравне с русским был распространен тюркский и арабский язык. Взгляните на доспехи всех московских царей. Они все в арабице! А арабицей на них написаны православные молитвы! Что то тут не так… К тому же, просто взгляните на русскую скоропись. Вы ее не прочтете. Это русский аналог арабской вязи. Посмотрите сами.

В-третьих, ига, во времена которого якобы жил Афанасий Никитин, не было. Все это наши языки и языки народов, населяющих наши территории. Всех вместе наз называли ТАРТАРЫ или просто ТАТАРЫ.

Так называли на Руси всех, кто не принял христианство. И булгар, и калмыков, и кавказцев, и черемисов, и башкир, и нас, русичей, скифов-ариев.

В связи с присутствием в «Хожение» арабско-персидской лексики (упомянутой нами ранее) и мусульманских молитв (в частности, заключительного текста из Корана), обсуждался вопрос о том, не принял ли Афанасий в Индии ислам. Ряд исследователей (например, Г. Ленхофф) считали его «отступником», в то время как Я. С. Лурье полагал, что следует доверять собственным словам Никитина о сохранении им православия.

Хотя другой пример отражает его уступки обычаям чужой страны в вопросах соблюдения христианских обрядов (также на тюркском): «кетъмышьтыр имень, уручь тутътым», в переводе – «с думой: погибла вера моя, постился я бесерменским постом».

Как мы видели, хотя Никитин именует Бога по-русски Богом, он также обращается к Олло (Аллаху), Худо и Тангры. В его восточных молитвах обнаруживаются формулы, характерные для исламского религиозного обихода. Да молился есми богу вседержителю, кто сътворилъ небо и землю, а иного если не призывал которого имени, богъ олло, богъ керимъ, богъ рагымъ, богъ худо, богъ акъберъ, бог царьславы, олло варенно, олло рагымелло, сеньсень олло ты! (Троицкий летописный извод, л. 380 об.)

Все это официальная точка зрения. Мы считаем, что не стоит думать про переход в другую веру и т.д. На наш взгляд, в 15 веке еще не было того явного раскола между христианством и исламом, либо он только начинался. Не спроста, как мы уже писали ранее, ислам называют восточным простестантизмом.

Действительно, вопрос смены веры Афанасием является наиболее важным и не «закрытым» по сей день. Возможно, мы, современные люди, до конца не понимаем той тесной связи между этими религиями, которая могла быть в древности. Не случайно в своих молитвах Афанасий совмещает как христианскую, так и исламскую культуру, объединяя их во что-то единое. Он называет Иисуса духом Аллаха или, как в некоторых переводах, сыном Аллаха. Нам это кажется нелепым, однако возможно, что более чем пол тысячелетия назад это звучало не так странно как сейчас. Данный вопрос хорош тем, что дает пищу для размышления ученым и последующим исследователям этого уникального памятника древнерусской литературы.

В заключение хочется сказать, что «Хождение за три моря» тверского купца XV в. Афанасия Никитина, бесспорно, является одним из наиболее «великолепных» и уникальных памятников древнерусской литературы. Важнейшей особенностью, которого, следует считать его совершенно неофициальный характер и возможность найти в этой переписанной немцами истории зерна правды.

Зачем нам нужно знать наше реальное прошлое?

Более подробную и разнообразную информацию о событиях, происходящих в России, на Украине и в других странах нашей прекрасной планеты, можно получить на Интернет-Конференциях, постоянно проводящихся на сайте «Ключи познания». Все Конференции – открытые и совершенно безплатные. Приглашаем всех просыпающихся и интересующихся…

Источник