Первые перелеты через ледовитый океан байдукова

Чкалова я близко узнал в лучшую пору его жизни, когда он стал одним из самых блестящих летчиков Советского Союза. Мы работали с ним плечом к плечу летчиками-испытателями сначала в научном институте ВВС, а потом на соседних авиационных заводах Москвы.

Во время сверхдальних перелетов, смелых воздушных рейдов в своенравную и коварную Арктику, принесших Валерию Павловичу славу великого летчика нашего времени, между нами родилась настоящая дружба, дружба на всю жизнь. И особенно тесными сделались наши отношения в последние три года жизни Чкалова, когда мы жили в одном доме, даже на одной лестничной площадке.

Отношения между нами кратко определил Валерий в дарственной надписи на книге «Наш трансполярный рейс».

«Егорушка! Я, кажется, написал то, что надо. Если у этой книжки один автор расписался, то не думай, что я забыл вас, то есть тебя и Сашу. Хочу всю жизнь с тобой прожить так, как сейчас.

Твой В. Чкалов. 24 октября 1938 года».

В Горьком высоко над Волгой стоит великолепная скульптура Чкалова, созданная И. А. Менделевичем. Он в свое время дал очень точный портрет Валерия Павловича: «…крепко сколоченная и вместе с тем гибкая фигура, рабочие руки, быстрые, решительные, но спокойные движения — все это свидетельствует о большой силе воли. Особенно характерно было его лицо, как бы сделанное для лепки: скульптурное по объему и форме.

Все в нем было выразительно: лоб, показывающий большую силу воли, почти всегда лежащие на лбу светлые мягкие волосы, сильный нос, резкие черты от ноздрей к губам, ярко очерченные губы и упрямый подбородок.

Отдельно надо сказать о глазах: казалось, что они видят все далеко вокруг себя. Построение глаза и орбиты очень напоминало могучий глаз сильной птицы. Эти любопытные, полные жизни глаза с преждевременными морщинами вокруг пристально изучали человека. Казалось, Чкалов, наблюдая, хотел постигнуть сущность своего собеседника. Молнии метали его глаза, когда он говорил о врагах, любовь светилась в них при упоминании дорогой своей матери — Родины».

Все это соответствует истине, и скульптура отображает то, что мне кажется главным: жизнерадостность, спокойствие и непобедимое бесстрашие перед очередным полетом, в который он сейчас, сойдя с пьедестала, отправится, как это делал множество раз.

Как все люди, вышедшие из гущи трудового народа, Валерий горячо любил свои родные места. В родном доме, возле могучей Волги Валерий набирался сил, размышляя о жизни. Я вспоминал рассказы своего друга через два года после его гибели, когда по просьбе родных и земляков Чкалова ехал вместе с Александром Васильевичем Беляковым в село Василево, ставшее еще при жизни Валерия Павловича поселком Чкаловском.

Чем ближе подъезжали к Горькому, тем сильнее становилось не по себе — мучила совесть, что при жизни Валерия не побывал вместе с ним на его родине, несмотря на его неоднократные настойчивые приглашения. Сколько раз я отвечал другу: «Еще съездим! Успеем. »

В Горьком, этом старинном приволжском русском городе, на Сормовском заводе когда-то работал котельщиком отец Валерия — Павел Григорьевич, которого затем уговорили переехать в село Василево, поработать в затоне на заводе по ремонту речных судов.

Здесь жили сестры Анна и Софья и старший брат Алексей, друзья и знакомые, а их так много было у Валерия Чкалова. Приезжая в Горький, он обязательно шел на откос и, усевшись на скамью, подолгу молча смотрел на Волгу и вспоминал о своем детстве.

Плывя на пароходе от Горького до Чкаловска, я любовался могучей рекой, и мне становилась понятной беззаветная любовь Валерия к ее шири и просторам, к басистым гудкам пароходов, ласковому плеску волн, к несколько грубоватому, протяжному окающему говору людей и задушевным песням волжан.

А увидев высокий берег реки и районный центр Чкаловск, припомнил, как Валерий в ноябре 1937 года говорил своим избирателям:

— …Каждый человек любит свои родные уголки. Я тоже люблю свою пленительную Волгу, дорогое Василево. Я не только люблю родные места и славных земляков, но и горжусь ими. Горжусь своей орденоносной Горьковской областью, которая вместе со всей страной идет бурно вперед.

Мой друг не находил лучшего уголка для отдыха, чем Василево и его волжское приволье. Он был на курорте только один раз в своей жизни, в 1936 году, и то по уговору друзей — членов экипажа самолета «АНТ-25» после перелета через Ледовитый океан из Москвы на Камчатку.

От родных Валерий слышал, что его прадед, Михаил Чкалов, всю жизнь бурлаком был, а сын его, то есть дед Валерия Павловича, также много лет таскал бечевой баржи по реке, а потом стал грузчиком, к чему приобщил смолоду и Павла, отца Валерия Чкалова.

Дед был необычно сильным и храбрым, и недаром впоследствии в Василеве говорили: «Валерий Павлович смелостью и силой в деда пошел». Когда мальчиком был, все подтверждали: «В аккурат дедушка! Как дедушка лютый был, так и он точь-в-точь в него. »

От отца Валерий унаследовал любовь к труду и стремление непрестанно совершенствоваться в нем. Павел Григорьевич с 9 лет уже таскал рядом с папашей мешки на пристани, затем стал сормовским рабочим, а потом котельщиком Василевского затона.

Угрюмый, суровый, непомерно сильный, Павел Григорьевич имел большую семью. Его красивая ласковая и добрая жена Арина Ивановна любила детей беззаветно и нежно.

Павел Григорьевич, будучи художником своего сложного котельнического дела в Василевском затоне, прилично зарабатывал, и, когда в семье появился шестой ребенок, Арина Ивановна с мужем решили отделиться от отца, построить собственный дом.

Взяв раздельный приговор, с реки Унжи пригнали плот, а плотники из села Катуни поставили добротный, словно навеки сработанный дом с резными карнизами, крыльцом из дубовых досок, мезонином и галереею. В доме были высокие комнаты, особой конструкции печь, обогревавшая одновременно и спальню и столовую. Рядом с домом Павел Григорьевич насадил хороший фруктовый сад.

В это время произошло чрезвычайное происшествие в жизни Павла Григорьевича, которое повлияло на жизнь всей его семьи, — знаменитый мастер был вынужден уйти с работы из-за подлости инженера затона. Оставшись без работы, Павел Григорьевич метался, не зная, что делать. Друзья подбили вместе взять у купца Колчина в рассрочку корпус сгоревшего буксирного парохода «Русло» и восстановить его.

Сначала Павел Григорьевич протестовал: «Ну какой пароходчик, коли неграмотен». Очень возражала жена. Но в конце концов котельщик пошел на уговоры друзей, и Арине Ивановне пришлось вытащить из сундука завернутые в тряпочку деньги, припасенные на черный день…

Купец Колчин, продавший развалюшку, вел дело хитро, и «пароходчик» Павел Григорьевич Чкалов, не имея больших капиталов и не будучи по природе дельцом, стал день и ночь работать на уплату процентов по векселям.

Все реже теперь собирались гости в хлебосольном доме Чкаловых. Не на что было и пирогов испечь.

Старшую дочь Анну Арина Ивановна отдала учиться шитью. Четырнадцатилетняя девочка шила на знакомых, и весь свой заработок отдавала родителям.

Вот в это тяжелое время Арина Ивановна 2 февраля 1904 [1]года родила десятого ребенка.

Крестили его, как полагается, в холодной купели и назвали Валерием. Правда, отец всегда говорил: Валериан, а то и просто — Аверьян или Волька.

Дела у отца — безработного художника котельного дела и безграмотного пароходчика — шли из рук вон скверно: пришлось дом и буксир заложить сроком на десять лет…

Источник

Бросок через Северный полюс: 10 малоизвестных фактов об уникальном перелете экипажа Валерия Чкалова

Восемнадцатого июня 1937 года пилоты Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков отправились в необычный полет. Взлетев на самолете АНТ-25 с подмосковного Щелковского аэродрома (ныне эта воздушная гавань носит имя Чкаловский) они взяли курс на Северный полюс. Спустя 63 часа, преодолев в воздухе без посадки 8 504 километра, летчики из СССР приземлились в пригороде американского Ванкувера.

Важность этого события, навсегда вошедшего в летопись побед отечественной авиации, была именно в выбранном маршруте: до этого никто не пытался «соединять» континенты через Северный полюс. Первым эта воздушная трасса покорилась советским летчикам. Сайт телеканала «Звезда» вспомнил о малоизвестных фактах этого исторического полета.

1. Первым пилотом, пролетевшим через Северный полюс, должен был стать Леваневский. Помешала случайность

В командиры экипажа рассматривались три кандидата, причем Чкалов изначально не был в приоритете. Думали о Михаиле Громове, хорошо знавшем АНТ-25 и уже установившем на нем рекорд дальности. Однако тот страдал язвой желудка и даже лежал в госпитале. Кроме того, незадолго до полета, придя в ангар, Громов обнаружил, что мотор с его самолета сняли и переставили на машину Чкалова. Причины он так и не узнал.

Вторым претендентом на полет был известный полярный летчик Сигизмунд Леваневский, который за участие в спасении людей с раздавленного льдами парохода «Челюскин» стал одним из первых в стране Героев Советского Союза. Интересно, что Леваневский уже начинал подобный трансконтинентальный перелет, однако его машина была вынуждена вернуться из-за якобы неисправности, позже оказавшейся переливом масла. Второй раз лететь на АНТ-25 пилот отказался. А вот Чкалов не испугался и в итоге возглавил экипаж для дерзкого броска через полюс.

2. Против полета выступил Отто Шмидт

«Главный полярник» Советского Союза, начальник Главного управления Северного морского пути Отто Шмидт принципиально возражал против этого полета. Он даже написал Сталину докладную записку, где указал, что в случае катастрофы самолета шансы оказать помощь экипажу равны нулю. Даже приведенные аргументы, что летчики снабжены аварийным запасом, в том числе резиновой лодкой, палаткой, лыжами, ружьями и более чем центнером продовольствия, не убедили Шмидта. Специалисты скептически оценивали шансы пилотов продержаться до прибытия спасателей. Однако ледоколы и пароходы Северного флота были ориентированы на оказание помощи команде Чкалова в случае реальной опасности.

3. Папанин отправился в дрейф по Северному Ледовитому океану специально для обеспечения радиосвязи этого полета

В ходе подготовки к перелету вдоль всего Северного морского пути была введена в строй сеть радиостанций. Кроме того, полет был запланирован специально в период работы дрейфующей полярной станции «Северный полюс — 1» под руководством Ивана Папанина — она стартовала 6 июня 1937 года. Со станции летчикам даже удалось получить сводку погоды, однако как раз во время прохождения этого района на АНТ-25 отказала антенна бортовой радиостанции. Так что над Северным Ледовитым океаном экипаж шел без связи.

4. Во время полета у экипажа замерзли апельсины

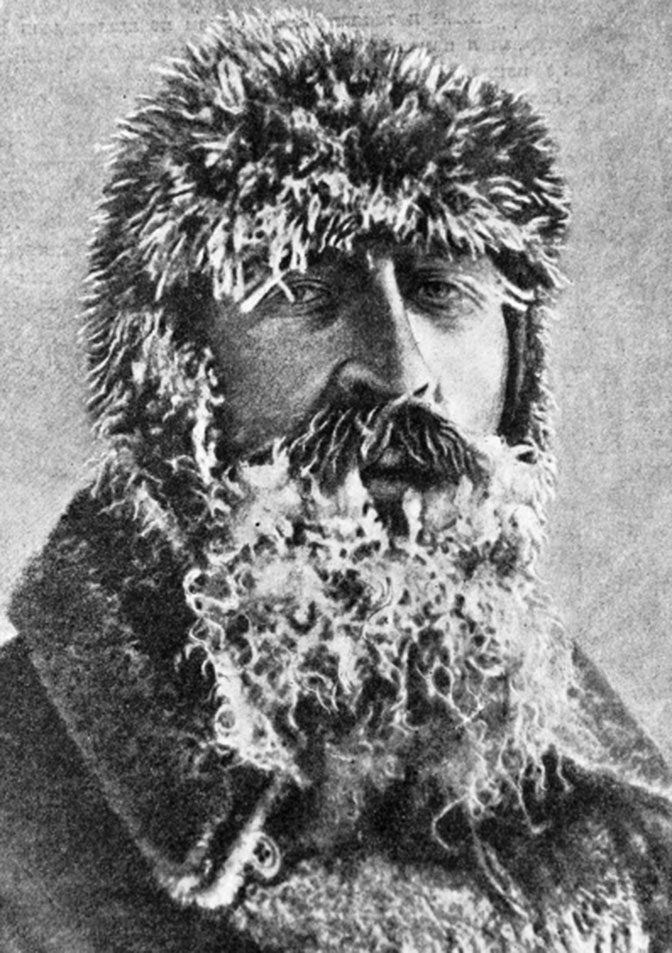

Арктика встретила экипаж крепким морозом — температура в кабине опускалась до устойчивой минусовой. Спасала теплая одежда. Взятые в яблоки и апельсины превратились в куски льда: их отогревали на отопителе.

5. Лед со стекол кабины срезали финкой

Штурман Александр Беляков написал в бортовом журнале: «. Определили, что идем над Землей Бенкса. Идем на юго-запад. У Байдукова замерзли стекла. Срезали лед финкой. » На всем пути следования самолету угрожало обледенение лопастей и элементов корпуса. Уже над европейской частью, встретившись с циклоном, пришлось применить антиобледенитель винта. Пока один пилот находился за штурвалом, второму приходилось почти непрерывно качать вручную антиобледенительную жидкость. С угрозой обледенения боролись и путем изменения высоты полета — то поднимались над облаками, то спускались ниже их.

6. Когда возникла проблема с охлаждающей жидкостью, Чкалов приказал залить в систему чай и кофе из термосов

Байдуков практически пикировал, убрав до предела обороты мотора. Двигатель остыл, из-за чего замерзла дренажная трубка расширительного бачка системы охлаждения. Давление паров в нем возросло, пробив ледяную пробку, но вместе с паром выплеснулось и много воды. Ее уровень понизился, головки цилиндров остались без охлаждения. Это означало, что через несколько минут двигатель перегреется и заклинит над ледяными просторами Арктики. Бросились искать воду, но ее запасы замерзли. Хладнокровие и находчивость проявил Чкалов. Он распорядился залить в систему чай и кофе из термосов. На этой смеси и долетели. Байдуков вспоминал, что именно после этого происшествия впервые заметил в волосах командира седину.

7. «Арктический» самолет

Именно экземпляр АНТ-25 Чкалова (всего самолетов этой марки было создано два) считался подготовленным к подобному полету. Арктическую модификацию машины специально модернизировали для низких температур: радиатор системы охлаждения уменьшили, на двигатель установили трехлопастной винт, позволяющий выбирать оптимальный режим работы. Машина имела уникальную для тех времен конструкцию — крылья были в 2,5 раза длиннее фюзеляжа, что позволяло брать больше топлива, а также увеличивало планирующие способности. Двигатель, установленный на АНТ-25, был первым отечественным серийным авиамотором большой мощности и превосходил лучшие зарубежные образцы. Спустя несколько лет английская компания «Роллс-Ройс» и американская «Паккард» для форсирования своих моторов переняли у М-34 силовую схему.

8. Байдуков во время перелета был за штурвалом больше времени, чем Чкалов

Две трети перелета самолет вел Георгий Байдуков, в том числе, последние 13 часов перед посадкой. Он был одним из лучших в стране мастеров слепого полета — мог часами вести самолет в облаках по приборам, выдерживать курс, не теряя пространственной ориентации. Кстати, опыт трансконтинентальных перелетов пригодился с началом Великой Отечественной войны — Байдукова командировали в США для организации поставок воздушной техники по ленд-лизу. Георгий Филиппович отличился и на фронте: он командовал авиационным соединением, участвовал в освобождении Киева, в операции «Багратион», в штурме Берлина. Дослужился до звания генерал-полковника авиации, ушел в отставку в конце 1980-х.

9. При посадке самолета топлива осталось всего 77 литров

На самом деле экипаж преодолел 9 130 километров, однако по прямой расстояние между точками взлета и посадки составило как раз те самые 8 504 километра. Встречные ветры и плохие погодные условия удлинили реальный путь самолета. Кстати, в его баках после приземления осталось всего 77 литров топлива из изначальных 5 700.

10. Командир авиабазы, куда приземлился Чкалов, станет позже министром обороны, госсекретарем США и лауреатом Нобелевской премии мира

Первым из официальных лиц, встретивших экипаж Чкалова в США, стал начальник гарнизона генерал Джордж Маршалл. Командир провинциальной военной базы, он в компании советских летчиков попал на прием к президенту Франклину Рузвельту. Возможно, именно это и предопределило взлет карьеры генерала: впоследствии Маршалл станет министром обороны США, госсекретарем и лауреатом Нобелевской премии мира, а также автором знаменитого плана, определившего устройство послевоенной Западной Европы.

Американцы встретили советский экипаж как настоящих героев: президент Рузвельт принял участников перелета в Овальном кабинете Белого дома, отведя на общение два часа вместо запланированных 15 минут. Есть мнение, что именно этот полет способствовал налаживанию дружеских отношений между двумя странами, стал предпосылкой плодотворного сотрудничества СССР и США во время войны. Кстати, Ванкувер по сию пору чтит память о событиях июня 1937 года: в городе открыт монумент, сооруженный на частные средства местных жителей, а имя Чкалова носят улица, парк и музей, где бережно хранятся сувениры, подаренные в разные годы гостями из России.

Источник