BERG. man Tbilisi

BERG. man Tbilisi

Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления

Под вчерашним материалом: конвенция Монтре, где говорилось о Стамбульском канале и всех за и против. (пост от 16 февраля: Канал Евразия из Каспийского моря в Чёрное, канал через Иран и др. мегапроекты или маниловшина?), в комментариях — речь зашла о дамбе..через Каспийское море.

По поводу Стамбульского канала, писал и повторяю, не вижу причин, которые могут помешать туркам осуществить этот проект, кроме одной проблемы — финансовой.

Если проект будет приносить прибыть и политически усилит роль Турции — каналу быть, сколько бы в него не пришлось вкладывать. Кроме этого, такие проекты, это не только и не столько деньги.Видео на эту тему:https://www.youtube.com/watch?v=NTQkM4VKwlI

Теперь о мегапроектах или маниловщине, это уже судите сами, имющих не очень большие шансы на реализацию в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Я вообще очень итересуюсь гигантскими проектами, в которые, ещё совсем недавно невозможно было поверить. и им всячески мешали вечные скептики. Но, они, вопреки всему — осуществлялись.

Конечно, дамба через Каспий, это, по сути, космический проект, который столь же фантастичен, как и прорытие водного канала через Иран.

С этими проектами, в плане сказочности, может поспорить канал Евразия из Каспийского моря в Чёрное. Материал от 6 ноября 2018: Канал «Евразия» из Каспийского в Черное море — реальность? Даже Манилов вздрогнул от удивления.

Но, передовые люди, идеи, свершения. это ведь не сегодняшний день. Многое, о чём говорится сегодня, уже завтра станет — ральностью

Кто мог подумать, что Российская империя, достаточно отсталая в плане передовых технологий, пойдет на риск и начнёт соединять Дальний Восток и европейскую часть железной дорогой. А потом, уже красная империя завершит начатое, и укрепит эту связь ещё одной нитью.

Это задел на будущее, и чем выше будет пропускная способность Транссиба и БАМа — тем быстрее можно будет преодолевать гигантские расстояния из Азии в Европу. А это — огромные деньги и политическое влияние.

Представьте, если в 2030 — 35 годах, скорость грузовых поездов по Транссибу, будет в среднем 90 — 100 км. в час, а пассажирских более 120. И посчитайте, к чему это приведёт. К какой экономии времени и росту привлекательности?

Разве такая скорость, нереальна? Бросьте. Очень даже реальна!

Задел был сделан, повторяю, в 19 веке. Великий Сибирский Путь — начинается в 1891 году! Вы представляете тогдашние ресурсы и как продвигалось строительство?

Таких великих строек в нашем мире — не много! То, во что мало кто верит, через 20-30 лет становится реальностью.

Теперь о дамбе через Каспий. Выгода, на поверхности. Это и заманчивая идея для Китая и всей Азии, по сокращению пути в Европу. (Шёлковый путь).

И повышение уровня мелеющего Касписйского моря, благодаря, условному водозабору.

И, фактически, опреснение российской части Каспия. То есть, вода, которая через 20-30 лет, приобретёт, возможно, совсем другую цену, будет в гигантских количествах собираться в северной части самого большого озера в мире

Минусы, причем, имхо, непреодолимые на данном этапе, также, на поверхности.

Каспий — не внутреннее море России. И вряд ли, мягко говоря, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран, пойдут навстречу Москве, если, она вдруг, реально предложит такой проект.

Более того, если сейчас Каспий мелеет, то, природа, может сделать то, что делает почти всегда, ( но это секрет для девушки Греты) и через некоторое время, уровень будет подниматься.. и это создаст проблемы и дамба может оказаться под угрозой.

Плюс, разумеется, стоимость проекта. При современных технологиях — стоимость безумно высока и неоправданна.

Для РФ, это я возвращаюсь к вчерашней дискуссии, сейчас главным проектами, имхо, являются расширение пропускной способности Транссиба и БАМа, Севморпуть, решение очень долгой проблемы перехода через Лену, и возможно, в недалёком будущем, переход на остров Сахалин, с прокладкой ЖД на огромной территории Хабаровского края.

Кстати, существует немало предложений, строить через Татарский пролив не мост, и не прокладывать тоннель, а, насыпать — дамбу.

Оставив, для транспортных судов — 600-800 метров, над которыми будет — мост. Если вы заинтересуетесь темой, то, очень любопытные мнения высказывались увлеченными этой идее людьми, многих из которых уже давно нет в живых.

В частности, благодаря дамбе, есть возможность значительно утеплить побережье Хабаровского и Приморского края. Понятно, что речь идёт, для многих, о фантастике, но, это мнения ученых, которые всю жизнь были увлечены этой идеей.

Что касается видео, которое я поставлю ниже и идеи дамбы через Каспий, разумеется, на данном этапе, имхо, это «маниловщина», но через 10-20 лет, может, не этот, но, аналогичные проекты, вполне будут по плечу ведущим мировым игрокам.

Источник

Какие плюсы получит Россия, если перегородит Каспийское море дамбой

Для начала отметим, что проект такой дамбы – не пустая фантазия .

Подобные идеи выдвигались еще советскими инженерами начиная с 40-х годов прошлого века, а в 1980 году первую «пробную» дамбу в Каспийском море даже построили. Впрочем, обо всем по порядку.

Главная проблема Каспийского моря заключается в том, что оно стремительно мелеет . При этом, его северная (российская) часть имеет настолько пологие берега, что обмеление Каспия всего на 1 миллиметр приводит к отходу воды от берегов на 10 метров!

Это значит, что падение уровня Каспия хотя бы на 1 метр буквально «опустошит» тысячи квадратных километров территории, прилегающей к морю.

Сами можете представить, какими проблемами это грозит:

– Прибрежные порты окажутся далеко от моря. Это ударит по навигации и доставке грузов. Например, город Атырау, который когда-то строили как порт, уже сейчас располагается почти в 20 километрах от берега!

– Сократится популяция промысловых и краснокнижных рыб

– Оголившееся дно усилит опустынивание , т.к. песок и соль со дна будут активнее разноситься ветром

– Более мелкое море сильнее промерзает , а это вредит навигации, плюс большое количество льдов вредит морским нефтяным вышкам по время ледохода

Естественно, сооружение дамбы позволило бы зарегулировать российскую часть Каспия и сделать ее, фактически, водохранилищем с управляемым уровнем.

В советские времена предлагалось несколько маршрутов дамбы. Вот два наиболее популярных:

Водохранилище, созданное дамбой, со временем стало бы практически пресным , т.к. основные питающие Каспий реки расположены как раз на севере. Это Волга, Урал, Терек, Эмба, Сулак и Самур.

Соответственно, если отделить северную (мелкую) часть от гораздо более глубокой южной, то речной сток опреснил бы Северный Каспий естественным образом.

Итак, мы видим уже два плюса от сооружения дамбы:

1. Борьба с падением уровня Каспия (со всеми вытекающими плюсами)

2. Получение огромного водохранилища с тысячами кубическим километров пресной воды.

Есть и другие плюсы. Например:

3. По дамбе можно организовать дорогу , что значительно упростит доставку грузов и пассажиров с одного берега на другой. Особенно в этом может быть заинтересован Китай, выстраивающий свои маршруты в Европу.

4. Т.к. между Северной и Южной частью Каспия возникнет перепад уровней, то в теле дамбы можно организовать мощнейшую ГЭС, которая даст миллиарды киловатт электроэнергии.

5. Новые перспективы открываются в рыбном хозяйстве, а также в спасении редких видов животных.

Вместе с тем, есть у дамбы и серьезные минусы

1. Это безумно дорого. Собственно, именно по этой причине дамба еще не построена. Просто представьте, нужно создать насыпь в несколько сотен километров длиной и местами до сотни метров в высоту.

Как подсчитали еще в советское время, дешевле будет перебросить воду Иртыша в Каспий (по каналу), чем построить подобную дамбу.

2. Навигация судов, с одной стороны, улучшается (из-за подъема вод), а с другой стороны – ухудшается, т.к. дамба мешает судоходству.

3. Море имеет международное значение и, например, Азербайджану Ирану и Туркмении не очень понравится, что южная часть Каспия начнет засаливаться и падать еще большими темпами (т.к. мы отрежем их от наших рек).

4. Экология. Так же, как и судоходство – на севере рыбе станет лучше, а я на юге – хуже. К тому же, миграция рыб и прочих животных будет затруднена.

5. Рано или поздно уровень воды в Каспии может снова начать подниматься (есть теория, что его обмеление/наполнение – это циклический процесс), так что в будущем дамба может только мешать, особенно – если она окажется под водой.

Вот по совокупности всех этих плюсов и минусов и было решено дамбу пока не строить. Хотя, проекты моста или тоннеля под дном – обсуждаются до сих пор.

Одна дамба все же была построена

В начале статьи я упомянул, что одна дамба на Каспии все-таки была. Речь идет о возведенной в 80-х годах дамбе, отделившей залив Кара-Богаз-Гол от основного «тела» Каспийского моря.

Этот залив имеет довольно приличные размеры, сравнимые с площадью Крыма. При этом, он очень мелкий, то есть сильно прогревается.

Таким образом, залив Кара-Богаз-Гол по своей функции чем-то похож на испаритель, радиатор – через него Каспий теряет очень много воды за счет испарения.

Перегородив пролив дамбой, эту проблему удалось решить, однако потом уровень воды в море начал так сильно подниматься, что дамбу сломали и сейчас в ней имеется узкий шлюз:

Вот такая вот история с этими морскими дамбами.

Кстати, а вы знаете, почему Каспийское море – это именно море, а не озеро? Оказывается, размер тут вообще не причем

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Плотина через каспийское море

5. Дамба — слово голландское

В серии проектов «спасения от Каспия» Дагестан имеет непосредственное отношение к проектам строительства фронтальной (ограждающей) и локальных (защитных) дамб на побережье Каспия [ 33 , 34 , 39 , 43 , 62 ]. Поэтому остановимся на них более подробно. Вообще же говоря, проект фронтальной дамбы, разработанного по заказу Совета Министров Дагестана, можно было и не обсуждать, поскольку еще в 1993 году он был отклонен. Нужно отдать должное дагестанским ученым, особенно, экологам, которые, за редким исключением, выступили против его реализации.

Однако, в Дагестане есть и стойкие сторонники идеи строительства глухой фронтальной дамбы вокруг Каспия. В 1995 году М.Исрапилов [ 37 ] призывал: «Дамба должна быть построена в короткие сроки и если надо, то и путем мобилизации населения»; вслед за ним М.Шахрай [ 65 ] убеждал читателя в необходимости строительства дамбы не только на Северном, но и на Южном побережье Дагестана; авторский коллектив учебника [ 64 ] все надежды на обуздание Каспия возлагает на РСНПО «Дагестанберегозащита»; и, конечно же, само это научно-производственное объединение берется «сдержать напор Каспия» с помощью фронтальной дамбы [ 24 , 61 ].

Вопрос этот заслуживает обсуждения и по той причине, что история наверняка повторится; Каспий еще не раз будет подниматься и опускаться.

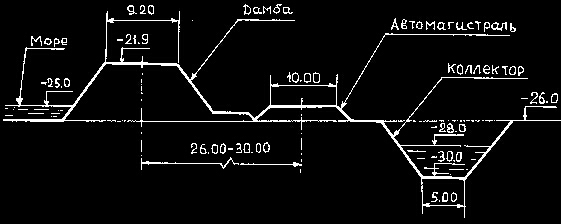

В чем же суть проекта? На ватмане (рис. 7) это — сама дамба высотой 4 метра, восьмирядная автомагистраль с бесчисленным количеством мостов и придамбовый коллектор с насосными станциями для перекачки скопившей в коллекторе воды через дамбу в море. Помимо этого проект предусматривает обволование русел рек, оросительных каналов и коллекторов.

Основными положительными качествами дамбы-автострады, «запрограммировнными» проектировщиками, являются: а) экономическое развитие юга России путем соединения двух промышленных центров — Махачкалы и Астрахани; б) защита дагестанских земель, пастбищ, садов, населенных пунктов, народно-хозяйственных объектов и объектов инфраструктуры от разрушающего воздействия повышения уровня моря; в) улучшение экологической, санитарной, эпидемиологической обстановки в прибрежной зоне Каспия.

Рис. 7. Профиль защитной дамбы.

И гордиться есть чем — проект не имеет аналогов ни в отечественной, ни в зарубежной практике. И какие-только доводы не приводят адепты дамбы, и чем-только они не спекулируют: и опытом Нидерландов, и экономическими выгодами, и патриотическими чувствами, и кладбищами предков, и ростом безработицы, и углублением социальной напряженности, и мартовскими нагонами, и глобальным ухудшением здоровья населения, и рентабельностью дамбы, и крупномасштабными экологическими катастрофами. И многие, даже министры, попадаются на эти удочки.

Главным аргументом сторонников фронтальной дамбы является опыт голландцев. Давайте разберемся, как Голландия «покорила» Северное море.

Нидерланды (см. рис. 8) расположены вокруг залива Эйсселмер (на старых картах, Зейдер-зе), который отделен от Северного моря Западно-Французскими островами и широкой отмелью. Эта естественная преграда в значительной степени защищает залив от проникновения морских штормовых волн.

Рис. 8. Нидерланды.

Плюс к этому голландцы отчленили залив от моря с помощью искусственной дамбы, превратив его в озеро-залив; спокойная вода залива составляет разительный контраст с вечно волнующимися водами Северного моря. И только после надежной защиты залива от приливов, нагонов и высокой волны умные голландцы приступили к отвоевыванию низменных побережий (маршей) и участков дна залива, построив для этого отгораживающие дамбы и плотины далеко в заливе. Около 17 тысяч квадратных километров территории современных Нидерландов расположены ниже уровня моря. Эти земли (польдеры) постоянно подтапливаются морскими водами, поэтому их постоянно осушают с помощью систем каналов и беспрерывно работающих насосов, перекачивающих просочившуюся морскую и скопившуюся поверхностную воду через дамбу обратно в залив.

Теперь сопоставим физико-географические условия побережья Нидерландов и Дагестана. У них: а) озеро-залив, уровень которого в течение сотен лет изменяется на несколько миллиметров, б) практически полное отсутствие воздействия высокой волны на защитные береговые сооружения, в) многовековой опыт осушения польдеров. У нас: а) озеро-море, уровень которого в течение нескольких лет может измениться на 2-3 и более метров, б) штормовые волны, высота которых достигает в северной части 4, а в южной части — 10 и более метров, в) нулевой опыт осушения польдеров.

Казалось бы, что любой здравомыслящий человек, просто сравнив эти условия, обязан придти к выводу о бесперспективности строительства вдоль дагестанского побережья Каспийского моря фронтальной дамбы. Но война «за и против» продолжается по сей день, и конца ей не видно. Упрямство сторонников дамбы тем более не понятно, что многие ключевые вопросы в этом проекте остаются открытыми. В частности, гипсометрический уровень основания дамбы (-26 м) и ее высота (4 м) ориентированы на подъем моря до отметки -25 м. Почему именно на эту отметку, а не на отметку -20 м? Ведь и тот и другой прогноз, как было показано в разделе 3, в равной мере «научно» обоснованы. Если вдруг окажется верным прогноз на отметку -20 м, то понимают ли сторонники идеи, что строить (или, как они говорят, наращивать) отгораживающую море от суши дамбу высотой 10-12 м чистейшее безумие? А что, если уровень Каспия вопреки всем прогнозам завтра начнет снижаться?

Это далеко не риторические вопросы. Но вовсе не они послужили главной причиной отклонения проекта и даже не технические или финансовые трудности. Дело в том, что фронтальная дамба не защищает ни пяди нашей земли, ни одного населенного пункта Дагестана, ни метра наших дорог а, напротив, резко ухудшает экологическую обстановку в регионе.

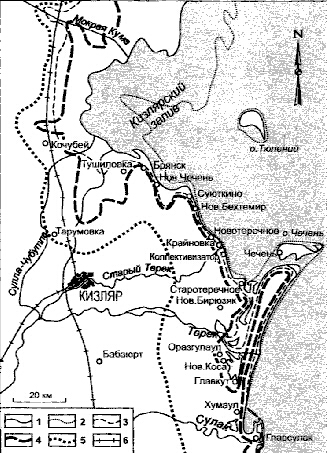

Для Северного Дагестана (см. раздел 2) основными негативными последствиями повышения уровня моря являются пассивное затопление низких участков береговой зоны, подпор речных и коллекторных вод, увеличение площади суши, затопляемой при нагонах, и подтопление. Масштабность этих процессов передает рис. 9. Проанализируем как дамба «защищает» нас от этих последствий.

При повышении уровня моря от отметки — 29 м (уровень 1977 года) до отметки -25 м (прогнозируемый уровень) площадь территории, подпадающей в зону затопления, составляет 120 тысяч га. Площадь же территории, занимаемой дамбой-автострадой-коллектором (без учета территории, лежащей между гипсометрическими отметками -26 м и -25 м), составляет более 150 тысяч га. Здесь комментарии излишны.

Далее. Одно из самых пагубных последствий повышения уровня моря это — подтопление, которое идет с некоторым запаздыванием или синхронно повышению уровня моря. Опыт тех же голландцев показывает, что

Рис. 9. Зоны прогнозного затопления и подтопления северной части Дагестанского побережья Каспийского моря.

1 — современная береговая линия, 2 — береговая линия в 1977 г., 3 — граница современного затопления нагонными водами, 4 — граница возможного затопления при подъеме уровня моря до отметки -25 м, 5 — граница возможного подтопления грунтовыми водами при отметке уровня моря -25 м, 6 — железная дорога [ 18 ].

против подтопления дамба совершенно бессильна, ибо морская вода по закону сообщающихся сосудов через мощные песчаные отложения рано или поздно, вопреки конструкторскому ухищрению — «глиняному зубу», просочиться в задамбовое пространство. Более того, дамба, нарушив естественный гидрологический режим грунтовых и поверхностных вод, их генетическую связь с морем, усугубит это явление [ 9 , 12 , 21 , 68 ]. А это означает, что строительство дамбы усилит и ускорит деградацию огромной территории Северного Дагестана.

Слепо следуя чужому опыту, проектировщики пытались превратить Северный Дагестан в один огромный польдер с помощью задамбового дренажа и перекачки грунтовых вод через дамбу в море. Но это уже из области и технической, и экономической утопии — стоимость стога сена, выращенного на защищенных таким способом землях, повыситься не в одну тысячу раз.

Люди от науки много сделали и для того, чтобы у людей простых сложилось мнение о том, что нагон приносит только вред. Сколько, например, сказано об экономическом ущербе, якобы нанесенном мартовским нагоном 1995 года [ 18 , 36 , 37 , 40 , 60 ]. Не одну сотню страниц посвятили «доказательству» вреда нагонов и авторы проекта фронтальной дамбы. В этом вопросе есть определеное недопонимание сути явления, если не сказать, сознательное игнорирование законов природы.

Биогеохимическая особенность затапливаемых территорий заключается в том, что они эволюционно сформировались под влиянием морских вод [ 32 ] и спорадическое затопление нагонной волной является неотъемлемой составной частью их функционирования. В нагонно-отливных береговых зонах ведущее значение имеют галофиты — растительные сообщества, приспособленные к обитанию в засоленых почвах. Осваивая засоленые почвы, галофиты своими корневищами и стеблями способствуют фиксации частиц (взвеси, органических остатков, песка), приносящихcz c нагонной волной, и как результат жизнедеятельности солянковых комплексов происходит вертикальный рост территорий примерно со скоростью 0.5-1.0 мм в год. Кроме того, малые уклоны террасы и прибрежные тросниковые заросли способствуют накоплению крупных и мелкоалевритовых частиц на береговом баре и на мелководье.

С другой стороны, благодоря вовлечению в геохимические процессы почвообразования алевритовых и пелитовых частиц, содержащих большое количество минеральных веществ, в затапливаемых площадях Северного Дагестана активно идут хемогенные и фитогеохимические процессы: плодородие почв, развитых на песках, находится в очень сильной зависимости от наличия илистого вещества. Морская вода, помимо песка, раковинного детрита и взвеси, приносит в заталиваемые площади влагу, биогенные вещества и микроэлементы. Для осознания роли нагонов для Северного Дагестана сошлемся на следующие экспериментальные данные.

На одном из опытных участков Тарумовского района продуктивность всей зеленой массы в 1973-74 годах в среднем составила 4.8 ц/га, а в 1975 году — 16.6 ц/га [ 69 ]. Одна из причин такого резкого роста биопродуктивности почв заключается в том, что весной 1975 года опытный участок затоплялся морской водой. Отсюда следует, что разовое затопление территории нагонной морской водой обеспечивает наших животноводов кормовыми ресурсами на 3-5 лет. (Что и говорить, очень вредное явление!) Еще раньше было доказано [ 28 , 54 ], что орошение морской водой повышает урожайность не только естественных, но и культурных ценозов. Эксперименты, выполненные в последние годы [ 56 , 57 ], показали, что затапливаемые почвы отличаются от незатапливаемых повышенным содержанием гумуса (в среднем в 1.4 раза) и питательных химических элементов (в среднем в 1.7 раза).

Все это свидетельствует о том, что эти территории требуют для своего развития периодического затопления морской водой. Поэтому любое вмешательство человека в экосистему периодически затапливаемых территорий Северного Дагестана (строительство дорог, дамб, каналов, кошар, кутанов), мешающее каким-то образом их генетической связи с морем, запрещено самой Природой. Парадокс, однако, заключается в том, что человек с непонятным упорством идет против выработанных природой законов, вместо того чтобы разумно приспосабливать их к своим нуждам.

Далеко не все однозначно и с вопросами обволования и выпрямления наших рек. Проблемой противопаводковой защиты притерских земель занимаются десятки организаций вот уже семь десятилетий (начиная с 1925 года). За это время разработано и реализовано огромное число проектов, созданы сотни километров противопаводковых защитных валов, построены многочисленные гидротехнические, водозаборные, рыбоходные сооружения, реконструированы оросительные каналы и системы, организованы нерестово-выростные водоемы. Но острота проблемы не падает, а, наоборот, возрастает; ждут своей очереди на реализацию десятки новых проектов, само собой разумеется, с распрекрасными технико-экономическими показателями.

Без преувеличения, о «комплексном обустройстве паводковой зоны Терека» можно написать увлекательный роман. Здесь же хотелось бы обратить внимание на принципиальное различие старых и новых проектов «комплексного обустройства» с помощью двух примеров.

Реализация старых проектов привела к полной потере рыбохозяйственного значения Аракумских и Нижне-Терских водоемов из-за их заиления. Новые проекты предусматривают [ 18 ] строительство других рыбохозяйственных водоемов, а с целью компенсации земель, подподающих под эти новые водоемы, — создание пастбищ для отгонного животноводства путем. осушения заиленных участков Аракумских и Нижне-Терских озер. Второй пример. Для обеспечения противопаводковой защиты наших земель, населенных пунктов, объектов народного хозяйства в 1977 году был осуществлен выпуск стока Терека по искусственному руслу (прорези) через п-ов Уч-Коса в зону Среднего Каспия. В результате передислокации основного стока реки большая часть личинок осетровых после речной миграции стал поступать в зону высокой солености, где их выживаемость резко упала, и некогда уникальный Аграханский залив потерял свое рыбохозяйственное значение. Зато ценой громадных усилий республика сохранила несколько тысяч га земель. Сегодня же заговорили [ 18 ] о необходимости возрождения рыбохозяйственного значения Аграханского залива. в замен наших земель.

Где же логика? Ее нет в самой постановке проблемы противопаводковой защиты притерских земель. Терек протекает по руслу, сложенному собственными наносами — среднегодовая интенсивность отложения твердого стока в низовьях реки составляет в среднем 200 тысяч тонн [ 18 ]. Это приводит к повышению дна реки и, соответственно, ее уровня. Возрастает угроза затопления. Человек обволовывает русло для предотвращения затопления. Река откладывает твердый сток. Уровень реки повышается. Возрастает угроза затопления. Человек обволовывает русло. Река откладывает твердый сток. И такое соревнование между рекой и человеком продолжается не одно десятилетие. В результате на отдельных участках русло реки Терек уже поднято на 1-3 м над окружающей территорией. Вряд ли человек выиграет в этой борьбе с природой, и так сегодняшняя паводковая безопасность программирует паводковую трагедию в будущем.

Заканчивая разговор о фронтальной дамбе, стоит коснуться и вопроса об ее экономичности. Вот одно из типичных высказываний приверженцев дамбы: «Можно предположить, что никто не сравнивал затрат в варианте строительства дамбы с вариантом без нее. Они-то несравнимые; в первом случае примерно на порядок (т.е. в 10 раз) ниже» [ 37 ]. И это утверждение, как и утверждение проектировщиков, что дамба окупит себя через 6 лет, мягко говоря, дезинформация. Как обосновыватся экономическая эффективность подобных проектов мы уже показывали на примере канала Волга-Чограй. Да и сам читатель уже, наверное, в состоянии оценить «экономический эффект» фронтальной дамбы. Для информации отметим также, что по расчетам азербайджанских экономистов, даже для Азербайджана, который пострадал от повышения уровня Каспия в значительно большей степени, чем Дагестан, экономически выгоднее отступление от моря, чем защита от моря [ 53 ]. В этой же связи никак нельзя не отметить трагикомичность ситуации, в которой оказался Дагестан. Проект дамбы-автострады был разработан от Махачкалы до границы Дагестана с Калмыкией. Ни Калмыкия, ни Астраханская область, насколько известно автору, и не помышляли строить на своих морских берегах фронтальную дамбу. По существу эта была дорога в никуда.

На этом можно было бы и поставить точку, но тут начинается вторая серия — Проект-2.

После того, как был отклонен проект фронтальной защиты дагестанского побережья по заказу РСПНО «Дагестанберегозащита» был разработан проект защиты народно-хозяйственных объектов и ценных земель с помощью локальных дамб [ 39 , 62 ]. Этот проект получил практически единодушное одобрение у дагестанских ученых. Значимых претензий было только две: 1) увеличить долю переносимых на безопасное место объектов в Южном Дагестане (в Махачкале и южнее) и полностью отказаться от защиты земель и населенных пунктов в Северном Дагестане. Поддержал его и автор этих строк. Для этого были очень веские основания. Но сейчас для нас важно другое — этот проект дает нам уникальную возможность сопоставить сам проект с последствиями реализации проекта.

В неотложные мероприятия входило: строительство набережной в Приморском жилом микрорайоне г.Махачкалы протяженностью 4.6 км; восстановление зоны рекреации г.Каспийска протяженностью 20 км путем намыва свободного пляжа; строительство набережной в Южном жилом районе г.Дербента, протяженностью 3.6 км; радикальное изменение схемы канализации г.Махачкалы с переводом ее на туннельный вариант и с переносом насосных станций на безопасное место; строительство системы горизонтального трубчатого дренажа в прибрежных населенных пунктах; строительство новых оросительныхсистем в Северном Дагестане; обволование рыбоходов, Терека, Сулака, Шура-Озень, Самура и многое многое другое. Реализацию неотложных мероприятий планировалось производить, исходя из принципов универсальности (защита как в условиях подъема уровня моря, так и спада), многофункциональности (использование защитных сооружений в транспортных, рекреационных, культурно-эстетических целях), комплексности (защита от затопления, подтопления, абразионного разрушения, ветро-волновых нагонов), активности (использование современных, высокоэффективных методов регулирования волновых воздействий и транспорта наносов в виде свободных пляжей), этапности (соблюдение сроков строительства защитных сооружений и возможность их постепенного наращивания). Как неоднократно подчеркивается в «Концепции. «, эти мероприятия направлены на недопущение деградации окружающей среды, создание благоприятных условий жизни людей и охрану их здоровья, снижение экологических и эпидемиологических последствий от затопления и подтопления территорий, снятие социальной напряженности в республике и т.д. и т.п.

Ничего из того, что перечислено в реальном мире и помимо нет. Ничего! Вместо того, чтобы реализовать хоть что-нибудь полезное для республики (хотя бы модернизацию канализации г.Махачкалы, хотя бы строительство системы дренажа в прибрежных населенных пунктах) РСПНО «Дагестанберегозащита» стало строить локальные дамбы (если их можно так называть) где попало и как попало. и ждать очередного нагона, чтобы списать деньги. Такого разительного расхождения между самим проектом и его реализацией никто не ожидал, и все дебаты между экспертами и разработчиками на стадии принятия проекта сейчас уже кажутся забавными.

. На гербе одной из голландских провинций изображен сражающийся с морскими волнами лев, а под ним девиз: «Борюсь и побеждаю». Любопытно, какой девиз взять Республике Дагестан?

Источник

BERG. man Tbilisi

BERG. man Tbilisi