- В каком месте земная кора имеет наименьшую толщину: переходные зоны, океаническая и материковая кора

- Земная кора

- Строение коры

- Переходная зона

- Области переходных зон

- Особенность строения коры

- Что такое земная кора

- Строение земной коры

- Типы земной коры

- Химические элементы в составе земной коры

- Как изменяется земная кора

- Зачем нужно изучать земную кору

- Земная кора

- Что такое земная кора

- Строение земной коры

- Элементы земной коры

- Океаническая земная кора

- Континентальная земная кора

- Рельеф земной коры

- Породы земной коры

- Разломы земной коры

- Разлом Сан-Андреас

- Тихоокеанское огненное кольцо

- Разлом в Центральной Африке

В каком месте земная кора имеет наименьшую толщину: переходные зоны, океаническая и материковая кора

Земная кора представляет собой верхнюю часть литосферы. Если посмотреть на нее в масштабах всей нашей планеты, то эта часть будет выглядеть как тонкая пленка. Но даже эта тонкая оболочка изучена недостаточно хорошо. Однако ученым удалось установить, что земная кора имеет наименьшую толщину под океанами, морями.

Наиболее глубокие скважины, пробуренные в земной коре, длинной до десяти километров. Такие показатели не позволяют ученым узнать достаточное количество сведений о ее строении, структуре. Сведения о составе литосферы удалось получить только благодаря сейсмолокации. Расшифровка сейсмических волн позволила оценить плотность земных слоев и их состав.

Земная кора

Толщина земной коры на различных частях планеты разная. Над материками она больше, чем под океанами. Толщина материковой земли составляет в среднем 35 километров. Под горными массивами она в разы больше – доходит до 80 и более километров. А вот под глубоководной частью вод земная кора имеет наименьшую толщину – до 15 км.

Строение коры

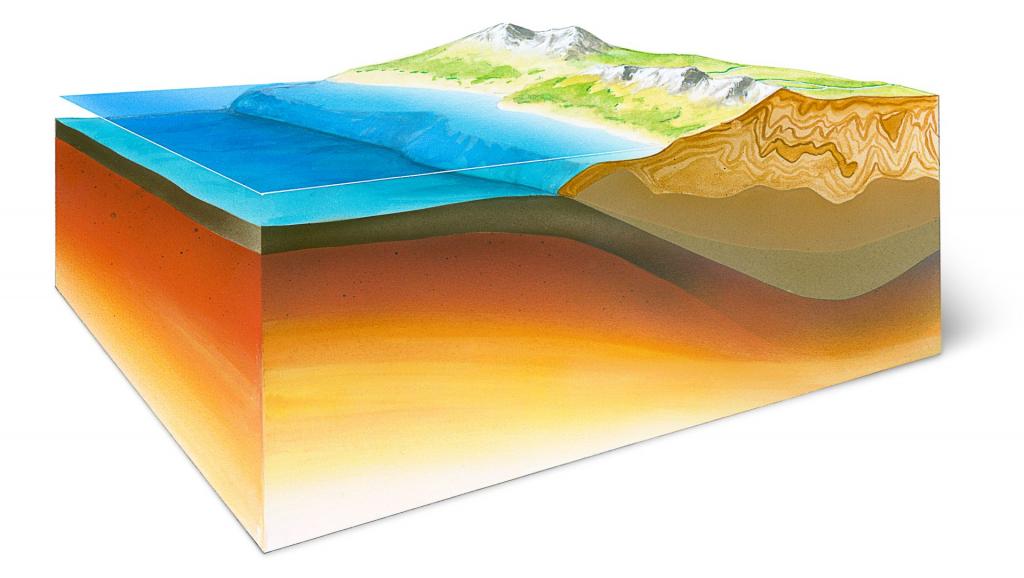

Кроме различия в толщине, материковая и океаническая коры имеют свои особенности и в строении. Материковая представлена следующими слоями:

- базальтовым нижним (около 15 км);

- средним гранитным (около 10 км);

- верхним осадочным, сформированным из продуктов распада кристаллических горных пород (около 5 км).

В общей сложности толщина земной коры материкового типа – 30-40 км.

Океаническая состоит из следующих слоев:

- верхнего осадочного глубиной до одного километра;

- среднего с малоизвестным составом;

- базальтового нижнего глубиной около пяти километров.

В общей сложности толщина океанической земной коры — около 15 километров.

Переходная зона

Между материковыми и океаническими слоями имеется переходная зона. На ней происходит вытеснение гранитного слоя. Граница не всегда выражена четко. В некоторых районах отмечается постепенный переход от земной коры океанического вида к материковому. Примером такового является переход от дальневосточных морей к краям литосферных плит. В этом месте земная кора имеет наименьшую толщину, но у нее нет гранитного слоя, хотя верхний осадочный развит достаточно хорошо. Общая толщина коры составляет около 15 километров.

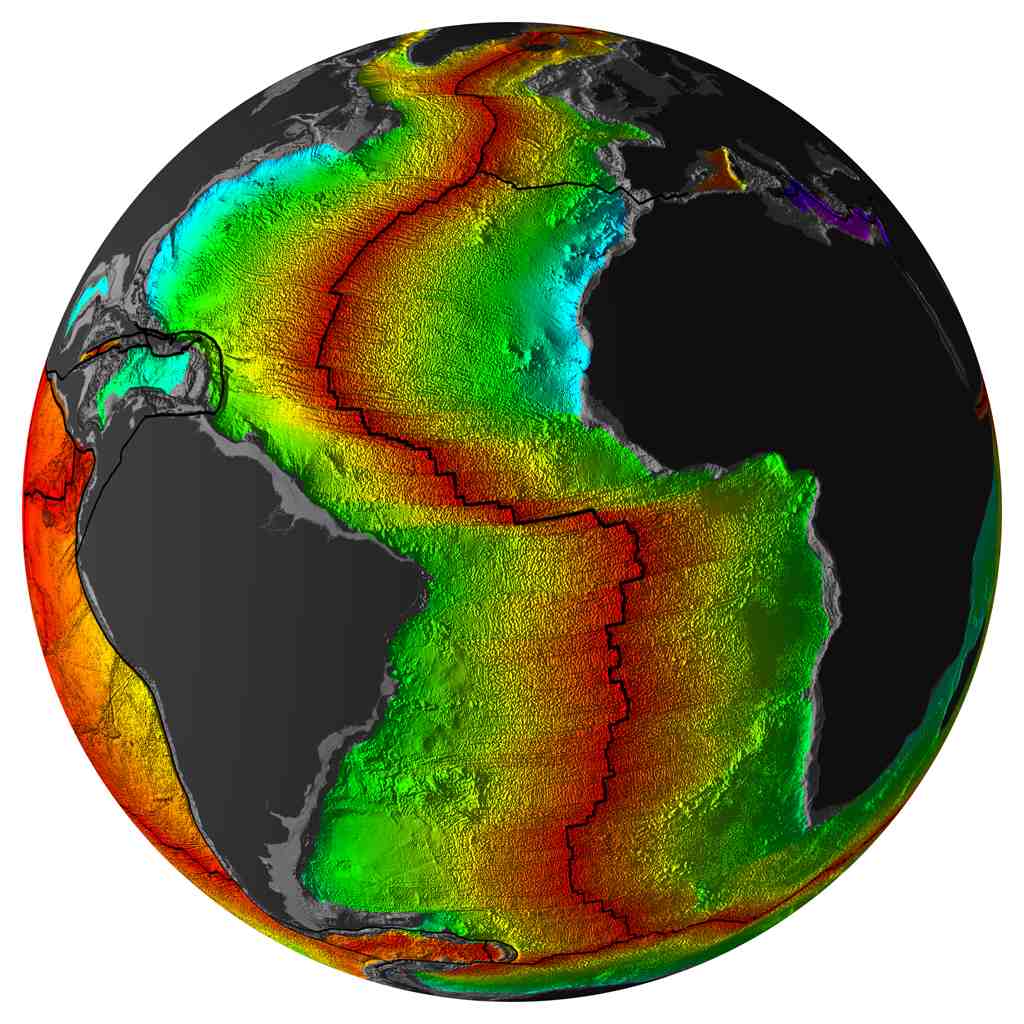

Хребты возвышаются над океанами на несколько километров, а их протяженность доходит до 80 тыс. км. Хребты разделены разломами. В зонах хребтов высокая сейсмологическая активность, наблюдаются процессы вулканизма. Здесь почти постоянно магма вырывается наружу, растекаясь в разные стороны лавовыми подводными потоками.

Области переходных зон

Между местами, где земная кора имеет наименьшую толщину, и там, где она толще, располагается переходная зона. Выделяют несколько типов:

- Витязевский. Для этого типа переходной зоны характерно отсутствие выраженной островной дуги, малая глубина желоба, слабовыраженная сейсмичность.

- Марианская переходная область. Она выражена четко в виде подводного хребта. Глубина желоба большая. В этой переходной зоне отмечается высокая сейсмологическая активность, вулканизм. Осадочный слой тонкий.

- Курильский тип. Имеет большую обособленность морских котловин, субокеанический тип земной коры. Для этого типа переходной зоны характерны участки с субматериковой земной корой, островные дуги, часто двойные. Вулканические процессы, сейсмологическая активность на максимуме. Желоба имеют огромную глубину. В них изменяется толщина осадочного слоя в большую сторону.

- Японский тип. Характеризуется слиянием воедино островных дуг разных возрастов. Прослеживаются участки земной коры, схожие по строению с материковым типом. Вулканизм и сейсмическая активность достаточно мощные. Дно котловин имеет мощный осадочный слой.

Выделяют средиземноморский переходный тип, для которого характерна сильная схожесть со строением коры материкового типа.

Особенность строения коры

В пределах океанической выделяют еще один вид – рифтогенальный. Он встречается на срединно-океанических хребтах. Отличительная черта строения земной коры в этих зонах заключается в том, что осадочный покров на дне практически полностью отсутствует. В этих областях наблюдается высокая сейсмическая активность.

Таким образом, в тех местах, где земная кора имеет наименьшую толщину, находится океаническая кора, там, где толщина максимальная – материковая, а зона между ними – переходная. В отдельную категорию выделяют рифтогенальную область.

Источник

Что такое земная кора

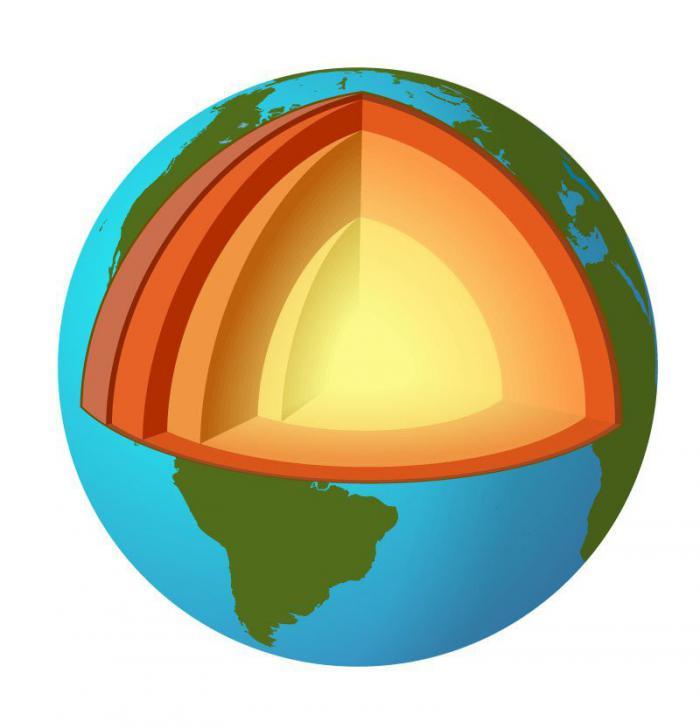

Земная кора – это наружная часть литосферы. Она представляет собой твёрдую внешнюю оболочку земного шара, состоящую из горных пород, минералов и биогенных отложений. Большая часть земной коры покрыта водами Мирового океана (гидросферой), а меньшая – активно взаимодействует с воздушной оболочкой Земли (атмосферой). Средняя мощность твёрдой оболочки составляет 35-40 км, причём под океанами её толщина минимальна, а под материками максимальна. В масштабах планеты толщину земной коры можно сравнить с толщиной кожуры яблока.

До глубины 20-30 м температура внутри земной коры не изменяется, а далее начинает увеличиваться примерно на 30С на каждые 100 м.

Строение земной коры

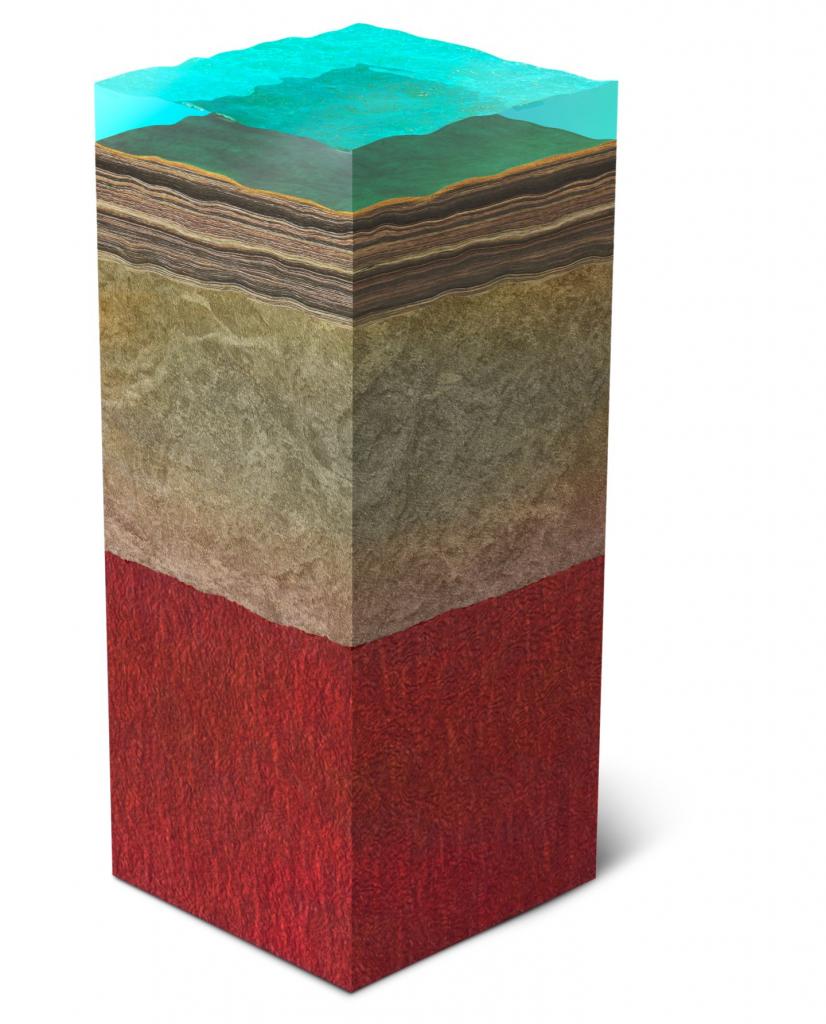

Земная кора состоит из отдельных слоёв горных пород, различающихся по своему происхождению, плотности и мощности.

| Название слоя | Происхождение горных пород | Описание |

|---|---|---|

| Осадочный | В результате накопления осадков – ила, органических остатков, продуктов выветривания (глины, известняк, ракушечник, песок, соль, мел). | Наружный слой земной коры. Сложен рыхлыми горными породами, легко поддающимися выветриванию и вымыванию. |

| Гранитный | В результате застывания раскалённой магмы – граниты, гнейсы. | Промежуточный слой земной коры. Имеет кристаллическую структуру, на материках может выходить на поверхность Земли. |

| Базальтовый | В результате извержения вулканов — базальты, габбро. | Находится на границе с мантией. Структура горных пород не изучена. |

Осадочный и гранитный слой достаточно хорошо изучены, так как их можно увидеть на поверхности Земли. Базальтовый слой до сих пор остаётся для учёных загадкой. Даже 10-километровая сверхглубокая скважина, расположенная на Кольском полуострове, не смогла достигнуть глубины залегания базальтового слоя.

Установить структуру земной коры стало возможным благодаря сейсмолокации. Скорость и направление прохождения сейсмических волн, которые возникают при землетрясении, зависят от плотности и упругости горных пород. Так, изучая сейсмические волны, учёные смогли составить характеристику отдельных слоёв земной коры.

Типы земной коры

Выделяют два типа земной коры — материковую и океаническую. Наибольшая часть от общей площади земной коры — 56%, приходится на океаническую, а меньшая –44%, на материковую.

Материковая и океаническая земная кора различаются по толщине и количеству слоёв горных пород.

| Материковая земная кора | >Океаническая земная кора | |

|---|---|---|

| Расположение | Под материками | Под Мировым океаном |

| Количество слоёв |

|

|

| Толщина | От 30 км под равнинами до 75 км под горными хребтами. | От 2 км под глубоководными впадинами до 15 км под большей частью Мирового океана. |

Известно, что максимальной толщины в 80 км материковая земная кора достигает под самой высокой горной системой мира – Гималаями.

Химические элементы в составе земной коры

В химическом составе земной коры присутствует полный перечень элементов из Периодической системы Д.И. Менделеева. Однако 99% земной коры состоит всего из 8-ми химических элементов:

- кислорода;

- кремния;

- алюминия;

- железа;

- кальция;

- натрия;

- калия;

- магния.

Химические элементы, на которые приходятся оставшийся 1%, называются рассеянными.

Химические элементы взаимодействуют между собой и образуют соединения, из которых состоят минералы. Общий перечень известных в настоящее время минералов состоит из 6000 наименований. Только 100-150 из них можно отнести к распространённым, остальные встречаются крайне редко.

Как изменяется земная кора

Изменения в земной коре происходят под воздействием внешних и внутренних сил:

- Внутренние силы – это энергия земных недр. Со временем она накапливается и вырывается наружу, вызывая землетрясения, извержения вулканов.

- Внешние силы — это энергия Солнца, которая преобразуется в энергию ветра, воды, выражается в перепадах температуры, является основой жизнедеятельности живых организмов. Под действием внешних сил разрушаются горы, твёрдые камни превращаются в песок, текучие воды вымывают глубокие русла рек и формируют долины. Деятельность человека тоже относится к внешним силам.

Изменения в земной коре происходят очень медленно, поэтому за свою жизнь человек не может их заметить.

Зачем нужно изучать земную кору

Основной наукой, изучающей земную кору в целом, является геология. К предметам её изучения относятся состав, строение, движение и история развития земной коры, а также залегающих в ней полезных ископаемых.

Многие полезные ископаемые (уголь, нефть, руды металлов) необходимы для развития промышленности, их используют как топливо или сырьё для производства необходимых материалов и продуктов. Открытие новых месторождений полезных ископаемых важно для оценки имеющихся запасов и прогнозов по их использованию.

Изучение горных пород, слагающих слои земной коры, позволяют учёным делать выводы об историческом прошлом нашей планеты. По органическим горным породам можно определять, какие живые организмы населяли нашу планету в древности.

Источник

Земная кора

Что такое земная кора

Земная кора (или геосфера) представляет собой твердую внешнюю оболочку планеты. Она является частью литосферы, а ее толщина (или мощность) варьируется от пяти километров (под поверхностью океанов) до семидесяти пяти километров (под сушей). Под земной корой находится мантия, состоящая их тугоплавких материалов различающихся характеристикам и составу на разных участках. Между корой и мантией есть линия Мохоровичича (Мохо). Именно на этих участках скорость движения сейсмических волн может резко увеличиваться.

Строение земной коры

Существует два вида земной коры: океанический и континентальный .

Океанические участки характеризуются значительно меньшей толщиной по сравнению с континентальными. Но вот их площадь значительно больше. Состав этой коры в основном составляет базальтовый слой

Структура континентальной коры более сложная. Чаще всего а в ней насчитывают три различных слоя: осадочный, гранитный и базальтовый.

Важно знать, что состав коры неоднороден. На некоторых участках присутствуют все три слоя, но есть и участки, где в основном встречается один или два. Например, базальтовый слой может отсутствовать, а участок земной коры будет состоять преимущественно из гранита.

Элементы земной коры

Самыми значимыми по величине элементами земной коры считают материки и континенты, а также океаны.

В целом определить тип строения коры можно только при помощи сейсмических способов и методов. Например, не все части океана являются частью океанической коры. Так, в Северном Ледовитом океане существуют области шлейфов, которые по своему составу являются частью материковой коры. Стоит отметить, что различия в строении не закачиваются составом и строением коры, но имеются и на более глубоких уровнях и слоях. К примеру, верхняя мантия под континентами и материками имеет различную структуру. На сегодняшний день изучены отличия вплоть до глубины в 700 километров.

Внутри континентов или океаном можно говорить и о более мелких структурных элементах, например о платформах. Эти элементы встречаются и в океанах и на континентах. Основной характеристикой платформ принято считать относительно ровный рельеф и на поверхности и на глубине.

В подводной части выделяют срединно-океанские подвижные пояса. Они чаще всего представлены хребтами , имеющими в осевой части рифовые зоны. Они могут быть пересечены разломами. Сегодня эти разломы называют зонами спреддинга. В них океанское дно постепенно расширяется и появляется так называемая новообразованная океанская кора.

Таким образом в океанах существуют платформы и срединно-океанские пояса.

Океаническая земная кора

Принято считать, что мощность (или толщина) такой коры составляет от пяти до десяти километров. В классическом представлении океаническая кора состоит из трех слоев: верхнего, среднего и нижнего.

Верхний слой состоит преимущественно из морских осадков. Его толщина составляет около одного километра.

Средний слой – базальтовый. Его толщина колеблется в пределах от одного до двух с половиной километров.

Нижний слой толщиной до пяти километров – это слой габбро.

Континентальная земная кора

Этот вид коры имеет мощность от тридцати пяти до семидесяти километров. Состоит она из трех слоев (нижнего, среднего и верхнего), но их качественный состав в значительной степени отличается от слоев океанической коры.

Нижний слой толщиной примерно в двадцать километров имеет базальтовую природу

Средний принято считать гранитным. Но в его составе встречаются не только граниты, но и гнейсы. Он является наиболее толстым слоем. Важно знать, что под океанами такой слой не встречается.

Верхний слой составляют осадочные породы. Его толщина (мощность) колеблется и в разных районах составляет от трех до десяти километров. На некоторых участках осадочный слой может отсутствовать. Такие участки принято именовать щитами например, Балтийский щит).

На некоторых участках материков горные породу выветриваются. Из-за этого появляются участи так называемой коры выветривания.

Стоит отметить, что гранитный слой отделяется от базальтового поверхностью Конрада. Сейсмические волны здесь имеют довольно большую скорость, которая может доходить до 7,6 километров в секунду.

Линия Мохо, отделяющая земную кору от мантии (это справедливо и для океанов, и для материков) характеризуется скоростью этих волн доходящей до восьми километров в час. Однако на поверхности Мохоровичича эта скорость повышается скачкообразно.

Встречаются и участки переходного типа (смешанные). Например, смешанные участки встречаются в районе Курильских, Алеутских островов и некоторых других территорий Восточной Азии .

Особо выделяют земную кору срединных океанических хребтов. Эти участки коры меньше всего изучены, не имеют линии Мохо, а вещество мантии может не только проходить в кору, но даже подниматься на поверхность.

Рельеф земной коры

Земная кора является своеобразным разделителем внешней и внутренней оболочек планеты. Поверхность земной коры неоднородна и обладает различными неровностями. Совокупность всех из них и называется рельефом коры.

Формирование рельефа земной коры зависит от многочисленных факторов: внешних и внутренних.

Внешние (или экзогенные) факторы появляются в результате деятельности человека, сил гравитации или изменений климата. К таким факторам принято относить оползни, обвалы, лавины, выветривание, образование оврагов и многие другие.

Внутренние (или эндогенные) факторы связаны с движением тектонических плит или иными процессами, происходящими внутри планеты. К ним принято относить вулканизмы, землетрясения и прочие явления.

Вулканизмами называют совокупность процессов и явлений, возникающих в результате внедрения магмы в кору Земли выплескиванием (извержением) ее на поверхность. При извержении лава растекается по трещинам и образует покровы, а при извержении по центральному каналу образуется конус вулкана, который может быть представлен в виде купола, конуса или щита.

При землетрясениях важно понимать, что его очаг находится обычно на большой глубине ( не менее нескольких десятков километров от поверхности). Расходящиеся от него сейсмические волны и вызывают землетрясения, пик которого всегда находится непосредственно над очагом. Большинство из них происходит на окраинах литосферных плит или в местах их столкновений. Например, сейсмически опасным является поя, проходящий от Атлантического океан до Тихого через территории Восточной Азии. Также большую сейсмическую активность имеют срединно-океанические хребты. Иногда землетрясения также возникают в результате деятельности людей, например после перемещений гигантских горных пород, создания водохранилищ и прочих процессов, создающих дополнительную нагрузку на литосферу.

Породы земной коры

Земная кора состоит из минералов и горных пород, которые имеют различия по множеству характеристик: от строения и состава до цвета и температуры плавления или растворимости в воде. Основное количество этих пород и минералов люди используют при строительстве или в качестве горючих материалов.

А вот их разнообразие связано в первую очередь с условиями, в которых эти вещества постепенно образовывались.

Магматические породы возникли из магмы (сформированной в мантии), которая проникает на поверхность сквозь трещины. Постепенно магма застывает. Так, к примеру образуются граниты. В иных случаях магма становится лавой и превращается в базальты, габбро, полевые шпаты. Как правило все они отличаются высокой плотностью и обладают хорошими показателями твердости.

Осадочные породы формируются исключительно на поверхности. Как правило они возникают на основе веществ, осевших на дне океанов или прочих водоемов, а также образовываются из веществ и накопившихся на материковой поверхности.

Обломочные породы появляются из-за каких-либо разрушений поверхности. Чаще всего это происходит из-за выветривания или размывания пород. Их примером можно считать песок, глину, гравий и прочие.

Породы органического происхождения возникли на основе остатков умерших животных или отмерших представителей растительного мира. Множество органических осадков накопилось на на дне водоемов за миллионы лет. Так появились известняк, каменный уголь, торф, янтарь и даже нефть.

Химические породы появились из-за постепенного выпадения осадков в водных растворах. Например, каменная соль, гипс, кремний.

Есть на планете породы внеземного происхождения. Специалисты утверждают, что на поверхность Земли в сутки оседает до десяти тысяч тонн космической пыли. И это происходит постоянно. Таким образом оболочка планеты покрывается толстым слоем твердого вещества космического происхождения.

Метаморфические породы возникли из-за каких-либо преобразований. Чаще всего это происходит из-за изменения условий залегания тех или иных веществ. Изменяется толща верхнего слоя, а в следствии этого увеличивается давление, а также резко повышается температура. Породы преобразуются, приобретают иные характеристики. Так, песок превращается в кварцит, известняк преобразуется в мрамор, а гранит в гнейсы.

Из-за того, что земная кора поднимаются вышеназванные породы появляются на поверхности и становятся осадочными или обломочными.

Разломы земной коры

Разломы возникают из-за движения литосферных плит. Скорость этого движении на первый взгляд очень небольшая – не более десяти сантиметров в год. Однако стоит учитывать, что такое движение происходит постоянно и даже при такой низкой скорости плиты сталкиваются и начинают давить друг на друга. В результате таких столкновений и образуются разломы.

В древности такое движение было намного более активным и это привело к возникновению отдельных гор или горных цепей. Сегодня даже небольшого движения может хватить для начала природной катастрофы, например, вулканического извержения или возникновения разрушительного цунами.

Геологи различают три основных типа разломов: сдвиг, смещение по падению и сбросо-сдвиг.

Самым распространенным видом разлома является сдвиг. В результате смещения плит (сдвига) возникают стихийные бедствия, реки меняют течения, а континенты – очертания.

Разлом со смещением по падению признан учеными наиболее опасным. В результате такого смещения одна из плит повышается над другой.

Реже всего происходит сбросо-сдвиг, в результате которого одна плита сталкивает с себя вторую, но при этом они расходятся или сдвигаются.

При вертикальном смещении возникают не только сбросы, но и взбросы или надвиги. В первом случае земная кора растягивается, висячий блок опускается по отношению к подошве и образуется грабен (более низкий по уровню участок) или горст (более высокий участок)

Взброс происходит примерно также, как и сброс, но в обратном порядке. Подвижный слой при взбросе оказывается верхним.

Надвиг очень напоминает взброс. Считается, что происходит это при образовании трещины с углом примерно в сорок пять градусов. При этом на поверхности земной коры могут появляться складки, образовываться рифты, клиппы или тектонические покровы.

Сдвиги менее разнообразны. В результате небольшого смещения плит образуются незначительные неровности земной поверхности. Однако в редких случаях можно говорить о возникновении трансформного разлома. Он появляется если плиты движутся в одну сторону, но с существенно отлучающейся друг от друга скоростью. Чаще всего они возникают на дне океанов, изредка происходят и на поверхности. Такой сдвиг может пройти незамеченным для людей, а может стать причиной ужасающих последствий.

Разлом Сан-Андреас

Самым известным и опасным разломом является Сан-Андреас. Он наиболее опасным на Земле. Впервые его обнаружил Эндрю Лоусон. В результате 13 лет наблюдений этот профессор смог доказать, что он постоянно активен, постепенно разрастается, что в будущем принесет существенный вред Калифорнии и всему континенту. Длина этого разлома составляет около 1200 километров. Он все время находится под наблюдением специалистов, как один из очень опасных сейсмических районов.

Тихоокеанское огненное кольцо

Тихоокеанское огненное кольцо – еще один очень большой разлом. Он пролегает по периметру Тихого океана и затрагивает одновременно триста двадцать восемь действующих вулканов. Это более половины от пятисот сорока вулканов функционирующих в настоящий момент на планете Земля. Геологи считают, что даже самое незначительное геологическое явления может стать спусковым механизмом для извержения всех этих вулканов. Это может стать причиной резкого сдвига нескольких плит, увеличению давления на находящиеся в непосредственной близости плиты. Все это без сомнений приведет к катастрофическим и гибельным для человечества последствиям.

Стоит обратить особое внимание, что разлом проходит через Курилы, Новую Зеландию, Японию, Новую Гвинею и Антарктиду. Также в числе знаковых точек можно назвать Анды, Кордильеры и Соломоновы острова.

Однако пугает не только протяженность этого огромного разлома. Он проходит через индонезийскую плиту. Очень медленно она перемещается под поверхность Тихоокеанской. Именно в этом районе часть начинаются цунами, стартуют вулканические извержения, различные по шкале и интенсивности землетрясения и прочие страшные катаклизмы.

Разлом в Центральной Африке

Опасный и крупный по размеру разлом существует в Центральной Африке (озеро Киву). Образовалось озеро в результате столкновения Африканской и Аравийской плит. Пугает, что медленно, но постоянно котловина этого озера увеличивается. Соответственно, постепенно этот водоем становится глубже, а риск того, что вулканы проснуться повышается. Так, при извержении вулкана Китуро температура магмы была столь высока, что вода в озере закипала вместе с рыбой и прочими обитателями водоема. Также под озером залегает метан и углекислый газ, что увеличивает потенциальную опасность в случае извержения одного из вулканов.

Озеро Байкал также находится в опасной местности. Здесь находится довольно большой разлом. Специалисты утверждают, что из-за постоянного смещения находящихся здесь плит (Евразийской и Амурской) здесь постоянно происходят катаклизмы. Также через несколько сотен миллионов лет прогнозируется соединение озера с океаном.

Источник