- В каком месте земная кора имеет наименьшую толщину: переходные зоны, океаническая и материковая кора

- Земная кора

- Строение коры

- Переходная зона

- Области переходных зон

- Особенность строения коры

- Что такое земная кора

- Строение земной коры

- Типы земной коры

- Химические элементы в составе земной коры

- Как изменяется земная кора

- Зачем нужно изучать земную кору

- Литосфера и земная кора

- Литосфера и земная кора — 2 в 1

- Химический аспект — земная кора

- Физический аспект — литосфера

- Литосферные плиты

- Главные плиты

- Геологическая активность

- Океаническая и континентальная кора Земли

- Литосфера и кора Земли в астрономии

В каком месте земная кора имеет наименьшую толщину: переходные зоны, океаническая и материковая кора

Земная кора представляет собой верхнюю часть литосферы. Если посмотреть на нее в масштабах всей нашей планеты, то эта часть будет выглядеть как тонкая пленка. Но даже эта тонкая оболочка изучена недостаточно хорошо. Однако ученым удалось установить, что земная кора имеет наименьшую толщину под океанами, морями.

Наиболее глубокие скважины, пробуренные в земной коре, длинной до десяти километров. Такие показатели не позволяют ученым узнать достаточное количество сведений о ее строении, структуре. Сведения о составе литосферы удалось получить только благодаря сейсмолокации. Расшифровка сейсмических волн позволила оценить плотность земных слоев и их состав.

Земная кора

Толщина земной коры на различных частях планеты разная. Над материками она больше, чем под океанами. Толщина материковой земли составляет в среднем 35 километров. Под горными массивами она в разы больше – доходит до 80 и более километров. А вот под глубоководной частью вод земная кора имеет наименьшую толщину – до 15 км.

Строение коры

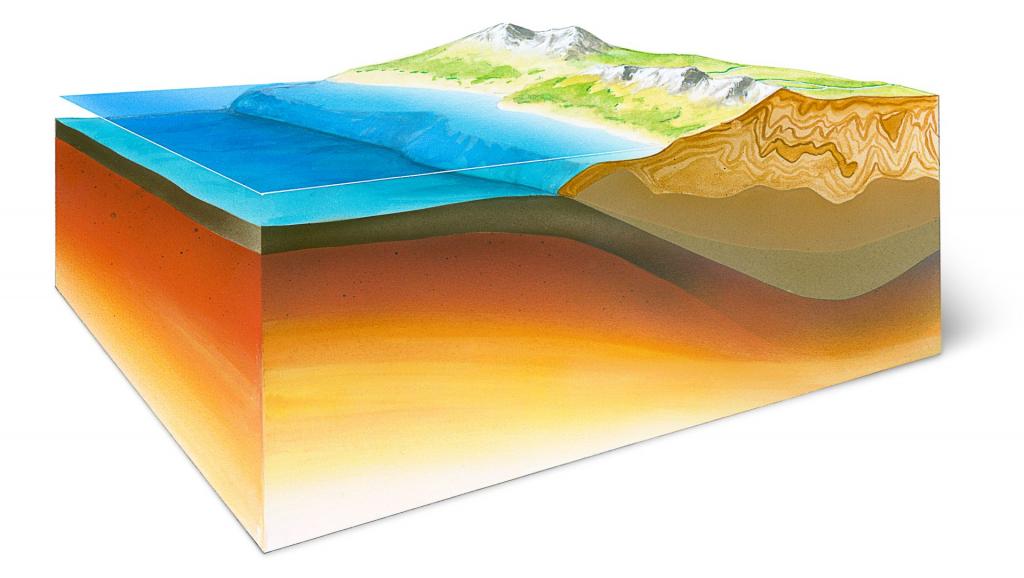

Кроме различия в толщине, материковая и океаническая коры имеют свои особенности и в строении. Материковая представлена следующими слоями:

- базальтовым нижним (около 15 км);

- средним гранитным (около 10 км);

- верхним осадочным, сформированным из продуктов распада кристаллических горных пород (около 5 км).

В общей сложности толщина земной коры материкового типа – 30-40 км.

Океаническая состоит из следующих слоев:

- верхнего осадочного глубиной до одного километра;

- среднего с малоизвестным составом;

- базальтового нижнего глубиной около пяти километров.

В общей сложности толщина океанической земной коры — около 15 километров.

Переходная зона

Между материковыми и океаническими слоями имеется переходная зона. На ней происходит вытеснение гранитного слоя. Граница не всегда выражена четко. В некоторых районах отмечается постепенный переход от земной коры океанического вида к материковому. Примером такового является переход от дальневосточных морей к краям литосферных плит. В этом месте земная кора имеет наименьшую толщину, но у нее нет гранитного слоя, хотя верхний осадочный развит достаточно хорошо. Общая толщина коры составляет около 15 километров.

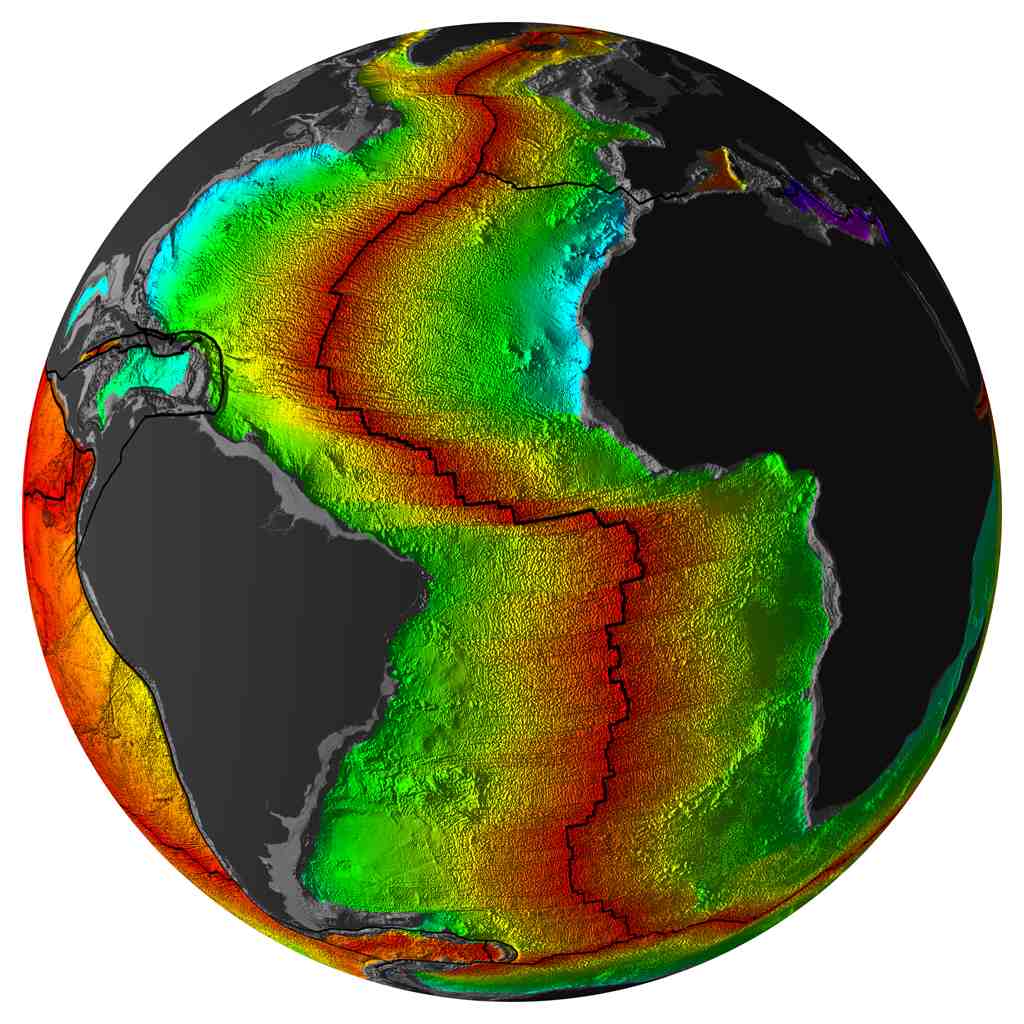

Хребты возвышаются над океанами на несколько километров, а их протяженность доходит до 80 тыс. км. Хребты разделены разломами. В зонах хребтов высокая сейсмологическая активность, наблюдаются процессы вулканизма. Здесь почти постоянно магма вырывается наружу, растекаясь в разные стороны лавовыми подводными потоками.

Области переходных зон

Между местами, где земная кора имеет наименьшую толщину, и там, где она толще, располагается переходная зона. Выделяют несколько типов:

- Витязевский. Для этого типа переходной зоны характерно отсутствие выраженной островной дуги, малая глубина желоба, слабовыраженная сейсмичность.

- Марианская переходная область. Она выражена четко в виде подводного хребта. Глубина желоба большая. В этой переходной зоне отмечается высокая сейсмологическая активность, вулканизм. Осадочный слой тонкий.

- Курильский тип. Имеет большую обособленность морских котловин, субокеанический тип земной коры. Для этого типа переходной зоны характерны участки с субматериковой земной корой, островные дуги, часто двойные. Вулканические процессы, сейсмологическая активность на максимуме. Желоба имеют огромную глубину. В них изменяется толщина осадочного слоя в большую сторону.

- Японский тип. Характеризуется слиянием воедино островных дуг разных возрастов. Прослеживаются участки земной коры, схожие по строению с материковым типом. Вулканизм и сейсмическая активность достаточно мощные. Дно котловин имеет мощный осадочный слой.

Выделяют средиземноморский переходный тип, для которого характерна сильная схожесть со строением коры материкового типа.

Особенность строения коры

В пределах океанической выделяют еще один вид – рифтогенальный. Он встречается на срединно-океанических хребтах. Отличительная черта строения земной коры в этих зонах заключается в том, что осадочный покров на дне практически полностью отсутствует. В этих областях наблюдается высокая сейсмическая активность.

Таким образом, в тех местах, где земная кора имеет наименьшую толщину, находится океаническая кора, там, где толщина максимальная – материковая, а зона между ними – переходная. В отдельную категорию выделяют рифтогенальную область.

Источник

Что такое земная кора

Земная кора – это наружная часть литосферы. Она представляет собой твёрдую внешнюю оболочку земного шара, состоящую из горных пород, минералов и биогенных отложений. Большая часть земной коры покрыта водами Мирового океана (гидросферой), а меньшая – активно взаимодействует с воздушной оболочкой Земли (атмосферой). Средняя мощность твёрдой оболочки составляет 35-40 км, причём под океанами её толщина минимальна, а под материками максимальна. В масштабах планеты толщину земной коры можно сравнить с толщиной кожуры яблока.

До глубины 20-30 м температура внутри земной коры не изменяется, а далее начинает увеличиваться примерно на 30С на каждые 100 м.

Строение земной коры

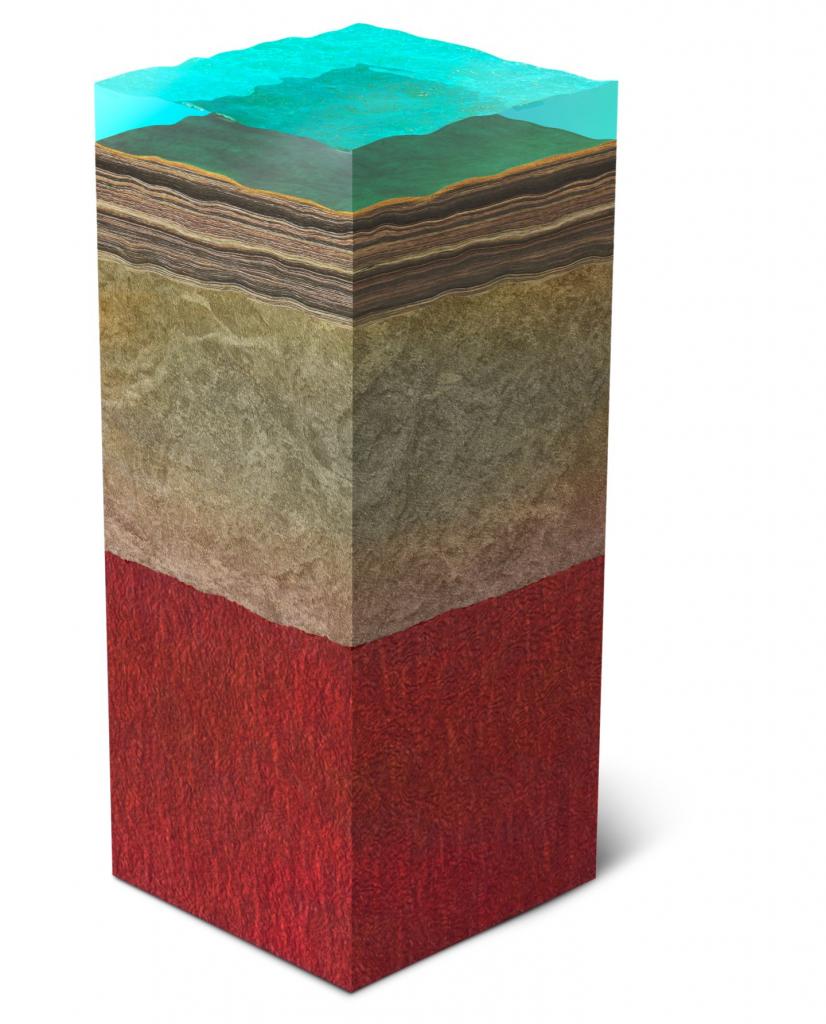

Земная кора состоит из отдельных слоёв горных пород, различающихся по своему происхождению, плотности и мощности.

| Название слоя | Происхождение горных пород | Описание |

|---|---|---|

| Осадочный | В результате накопления осадков – ила, органических остатков, продуктов выветривания (глины, известняк, ракушечник, песок, соль, мел). | Наружный слой земной коры. Сложен рыхлыми горными породами, легко поддающимися выветриванию и вымыванию. |

| Гранитный | В результате застывания раскалённой магмы – граниты, гнейсы. | Промежуточный слой земной коры. Имеет кристаллическую структуру, на материках может выходить на поверхность Земли. |

| Базальтовый | В результате извержения вулканов — базальты, габбро. | Находится на границе с мантией. Структура горных пород не изучена. |

Осадочный и гранитный слой достаточно хорошо изучены, так как их можно увидеть на поверхности Земли. Базальтовый слой до сих пор остаётся для учёных загадкой. Даже 10-километровая сверхглубокая скважина, расположенная на Кольском полуострове, не смогла достигнуть глубины залегания базальтового слоя.

Установить структуру земной коры стало возможным благодаря сейсмолокации. Скорость и направление прохождения сейсмических волн, которые возникают при землетрясении, зависят от плотности и упругости горных пород. Так, изучая сейсмические волны, учёные смогли составить характеристику отдельных слоёв земной коры.

Типы земной коры

Выделяют два типа земной коры — материковую и океаническую. Наибольшая часть от общей площади земной коры — 56%, приходится на океаническую, а меньшая –44%, на материковую.

Материковая и океаническая земная кора различаются по толщине и количеству слоёв горных пород.

| Материковая земная кора | >Океаническая земная кора | |

|---|---|---|

| Расположение | Под материками | Под Мировым океаном |

| Количество слоёв |

|

|

| Толщина | От 30 км под равнинами до 75 км под горными хребтами. | От 2 км под глубоководными впадинами до 15 км под большей частью Мирового океана. |

Известно, что максимальной толщины в 80 км материковая земная кора достигает под самой высокой горной системой мира – Гималаями.

Химические элементы в составе земной коры

В химическом составе земной коры присутствует полный перечень элементов из Периодической системы Д.И. Менделеева. Однако 99% земной коры состоит всего из 8-ми химических элементов:

- кислорода;

- кремния;

- алюминия;

- железа;

- кальция;

- натрия;

- калия;

- магния.

Химические элементы, на которые приходятся оставшийся 1%, называются рассеянными.

Химические элементы взаимодействуют между собой и образуют соединения, из которых состоят минералы. Общий перечень известных в настоящее время минералов состоит из 6000 наименований. Только 100-150 из них можно отнести к распространённым, остальные встречаются крайне редко.

Как изменяется земная кора

Изменения в земной коре происходят под воздействием внешних и внутренних сил:

- Внутренние силы – это энергия земных недр. Со временем она накапливается и вырывается наружу, вызывая землетрясения, извержения вулканов.

- Внешние силы — это энергия Солнца, которая преобразуется в энергию ветра, воды, выражается в перепадах температуры, является основой жизнедеятельности живых организмов. Под действием внешних сил разрушаются горы, твёрдые камни превращаются в песок, текучие воды вымывают глубокие русла рек и формируют долины. Деятельность человека тоже относится к внешним силам.

Изменения в земной коре происходят очень медленно, поэтому за свою жизнь человек не может их заметить.

Зачем нужно изучать земную кору

Основной наукой, изучающей земную кору в целом, является геология. К предметам её изучения относятся состав, строение, движение и история развития земной коры, а также залегающих в ней полезных ископаемых.

Многие полезные ископаемые (уголь, нефть, руды металлов) необходимы для развития промышленности, их используют как топливо или сырьё для производства необходимых материалов и продуктов. Открытие новых месторождений полезных ископаемых важно для оценки имеющихся запасов и прогнозов по их использованию.

Изучение горных пород, слагающих слои земной коры, позволяют учёным делать выводы об историческом прошлом нашей планеты. По органическим горным породам можно определять, какие живые организмы населяли нашу планету в древности.

Источник

Литосфера и земная кора

Наша Земля состоит из множества слоев, нагромождающихся друг на друга. Однако лучше всего нам известны земная кора и литосфера. Это не удивляет — ведь мы не только обитаем на них, но и черпаем из глубин большинство доступных нам природных ресурсов. Но еще верхние оболочки Земли сохраняют миллионы лет истории нашей планеты и всей Солнечной системы.

Литосфера и земная кора — 2 в 1

Эти два понятия так часто встречаются в прессе и литературе, что вошли повседневный словарь современного человека. Оба слова используются для обозначения поверхности Земли или другой планеты — однако между понятиями есть разница, базирующаяся на двух принципиальных подходах: химическом и механическом.

Химический аспект — земная кора

Если разделять Землю на слои, руководствуясь различиями в химическом составе, верхним слоем планеты будет земная кора. Это относительно тонкая оболочка, заканчивающаяся на глубине от 5 до 130 километров под уровнем моря — океаническая кора тоньше, а континентальная, в районах гор, толще всего. Хотя 75% массы коры приходится только на кремний и кислород (не чистые, связанные в составе разных веществ), она отличается наибольшим химическим разнообразием среди всех слоев Земли.

Играет роль и богатство минералов — различных веществ и смесей, созданных за миллиарды лет истории планеты. Земная кора содержит не только «родные» минералы, которые были созданы геологическими процессами, но и массивное органическое наследие, вроде нефти и угля, а также инопланетные, метеоритные включения.

Физический аспект — литосфера

Опираясь на физические характеристики Земли, такие как твердость или упругость, мы получим несколько иную картину — внутренности планеты будет укутывать литосфера (от др. греческого lithos, «скалистый, твердый» и «sphaira» сфера). Она намного толще земной коры: литосфера простирается до 280 километров вглубь и даже захватывает верхнюю твердую часть мантии!

Характеристики этой оболочки полностью соответствуют названию — это единственный, кроме внутреннего ядра, твердый слой Земли. Прочность, правда, относительная — литосфера Земли является одной из самых подвижных в Солнечной системе, из-за чего планета уже не раз изменяла свой внешний вид. Но для значительного сжатия, искривления и прочих эластических изменений требуются тысячи лет, если не больше.

- Интересный факт — планета может и не обладать поверхностной корой. Так, поверхность Меркурия — это его затвердевшая мантия; кору ближайшая к Солнцу планета потеряла давным-давно в результате многочисленных столкновений.

Подводя итог, земная кора — это верхняя, химически разнообразная часть литосферы, твердой оболочки Земли. Первоначально они обладали практически одинаковым составом. Но когда на глубины воздействовала только нижележащая астеносфера и высокие температуры, в формировании минералов на поверхности активно участвовали гидросфера, атмосфера, метеоритные остатки и живые организмы.

Литосферные плиты

Еще одна черта, которая отличает Землю от других планет — это разнообразие на ней разнотипных ландшафтов. Конечно, свою невероятно большую роль сыграли воздух и вода, о чем мы расскажем немного позже. Но даже основные формы планетарного ландшафта нашей планеты отличаются от той же Луны. Моря и горы нашего спутника — это котлованы от бомбардировки метеоритами. А на Земле они образовались в результате сотен и тысяч миллионов лет движения литосферных плит.

О плитах вы уже наверняка слышали — это громадные устойчивые фрагменты литосферы, которые дрейфуют по текучей астеносфере, словно битый лед по реке. Однако между литосферой и льдом есть два главных отличия:

- Прорехи между плитами небольшие, и быстро затягиваются за счет извергающегося с них расплавленного вещества, а сами плиты не разрушаются от столкновений.

- В отличие от воды, в мантии отсутствует постоянное течение, которое могло бы задавать постоянное направление движения материкам.

Так, движущей силой дрейфа литосферных плит является конвекция астеносферы, основной части мантии — более горячие потоки от земного ядра поднимаются к поверхности, когда холодные опускаются обратно вниз. Учитывая то, что материки различаются в размерах, и рельеф их нижней стороны зеркально отражает неровности верхней, движутся они также неравномерно и непостоянно.

Главные плиты

За миллиарды лет движения литосферных плит они неоднократно сливались в суперконтиненты, после чего снова разделялись. В ближайшем будущем, через 200– 300 миллионов лет, тоже ожидается образование суперконтинента под именем Пангея Ультима. Рекомендуем посмотреть видео в конце статьи — там наглядно показано, как мигрировали литосферные плиты за последние несколько сотен миллионов лет. Кроме того, силу и активность движения материков определяет внутренний нагрев Земли — чем он выше, тем сильнее расширяется планета, и тем быстрее и свободнее движутся литосферные плиты. Однако с начала истории Земли ее температура и радиус постепенно снижаются.

- Интересный факт — дрейф плит и геологическая активность не обязательно должны питаться от внутреннего самонагрева планеты. К примеру, Ио , спутник Юпитера, обладает множеством активных вулканов. Но энергию для этого дает не ядро спутника, а гравитационное трение с Юпитером , из-за которого недра Ио разогреваются.

Границы литосферных плит весьма условны — одни части литосферы тонут под другими, а некоторые, как Тихоокеанская плита, вообще скрыты под водой. Геологи сегодня насчитывают 8 основных плит, которые покрывают 90 процентов всей площади Земли:

- Австралийская

- Антарктическая

- Африканская

- Евразийская

- Индостанская

- Тихоокеанская

- Северо-Американская

- Южно-Американская

Такое разделение появилось недавно — так, Евразийская плита еще 350 миллионов лет назад состояла из отдельных частей, во время слияния которых образовались Уральские горы, одни из самых древних на Земле. Ученые по сей день продолжают исследование разломов и дна океанов, открывая новые плиты и уточняя границы старых.

Геологическая активность

Литосферные плиты движутся очень медленно — они наползают друг друга со скоростью 1–6 см/год, и отдаляются максимально на 10-18 см/год. Но именно взаимодействие между материками создает геологическую активность Земли, ощутимую на поверхности — извержения вулканов, землетрясения и образование гор всегда происходят в зонах контакта литосферных плит.

Однако есть исключения — так называемые горячие точки, которые могут существовать и в глубине литосферных плит. В них расплавленные потоки вещества астеносферы прорываются наверх, проплавляя литосферу, что приводит к повышенной вулканической активности и регулярным землетрясениям. Чаще всего это происходит неподалеку от тех мест, где одна литосферная плита наползает на другую — нижняя, вдавленная часть плиты погружается в мантию Земли, повышая тем самым давление магмы на верхнюю плиту. Однако сейчас ученые склоняются к той версии, что «утонувшие» части литосферы расплавляются, повышая давление в глубинах мантии и создавая тем самым восходящие потоки. Так можно объяснить аномальную отдаленность некоторых горячих точек от тектонических разломов.

- Интересный факт — в горячих точках часто образуются щитовые вулканы, характерные своей пологой формой. Они извергаются много раз, разрастаясь за счет текучей лавы. Также это типичный формат инопланетных вулканов. Самый известный из них вулкан Олимп на Марсе, самая высокая точка планеты — высота его достигает 27 километров!

Океаническая и континентальная кора Земли

Взаимодействие плит также приводит к формированию двух различных типов земной коры — океанической и континентальной. Поскольку в океанах, как правило, находятся стыки различных литосферных плит, их кора постоянно изменяется — разламывается или поглощается другими плитами. На месте разломов возникает непосредственный контакт с мантией, откуда поднимается раскаленная магма. Остывая под воздействием воды, она создает тонкий слой из базальтов — основной вулканической породы. Таким образом, океаническая кора полностью обновляется раз в 100 миллионов лет — самые старые участки, которые находятся в Тихом океане, достигают максимального возраста в 156–160 млн лет.

Важно! Океаническая кора — это не вся та земная кора, что находится под водой, а лишь ее молодые участки на стыке материков. Часть континентальной коры находится под водой, в зоне стабильных литосферных плит.

Континентальная кора, напротив, находится на стабильных участках литосферы — ее возраст на отдельных участках превышает 2 миллиарда лет, а некоторые минералы зародились вместе с Землей! Отсутствие активных разрушительных процессов позволило развиться мощному слою осадочных пород, а также сохранить прослойки разных эпох развития планеты. Это позволило также создать метаморфические вещества — минералы, сформированные за счет попадания осадочных или магматических пород в непривычные условия. Яркими примерами таких минералов являются алмазы.

Литосфера и кора Земли в астрономии

Изучение Земли редко когда происходят просто так — часто поиски ученых имеют вполне четкую практическую цель. Это особенно актуально в изучении литосферы: на стыках литосферных плит выходят наружу целые россыпи руд и ценных минералов, для добычи которых в ином месте пришлось бы бурить многокилометровую скважину. Многие данные о земной коре были получены благодаря нефтепромыслу — в поисках месторождений нефти и газа ученые немало узнали о внутренних механизмах нашей планеты.

Поэтому астрономы не просто так стремятся к подробному изучению коры других планет — ее очертания и внешний вид раскрывают все внутреннее устройство космического объекта. Например, на Марсе вулканы очень высокие и многократно извергаются, когда на Земле они постоянно мигрируют, возникая периодически в новых местах. Это свидетельствует о том, что на Марсе отсутствует такое активное движение литосферных плит, как на Земле. Вместе с отсутствием магнитного поля, стабильность литосферы стала главным доказательством остановки ядра красной планеты и постепенного остывания ее недр.

Источник