Подводный рельеф охотского моря

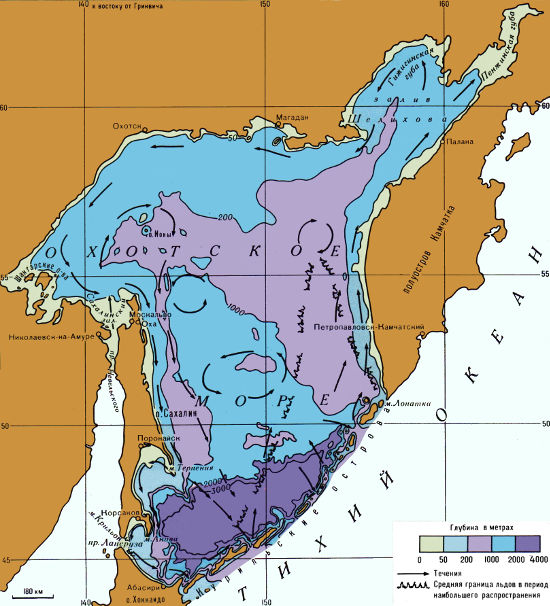

О хотское море расположено в пределах переходной зоны от Азиатского континента к Тихому океану. Дно этого моря представляет мозаику структур разного типа и разных стадий развития, как пишет Г.Б.Удинцев (Строение дна. 1981). В центральной части моря расположена обширная ступень глубокого шельфа с двумя подводными возвышенностями — Академии Наук СССР и Института Океанологии, которые разделяют котловины Охотского моря на три впадины: Курильскую котловину, впадину ТИНРО и впадину Дерюгина, прилегающую к восточному склону Сахалина. Минимальные глубины моря приурочены к возвышенности Института Океанологии (860 м) и к возвышенности Академии Наук СССР (894 м). Максимальные глубины во впадинах составляют: в Курильской котловине — 3374 м, во впадине ТИНРО — 991 м и во впадине Дерюгина — 1795 м (Строение дна. 1981).

Регион Охотского моря образует литосферную плиту, расположенную между Северо-Американской, Евразийской и Тихоокеанской плитами. Ее границей со стороны Тихого океана является Курило-Камчатский глубоководный желоб, а с континентальной стороны — глубинные разломы, простирающиеся вдоль Сахалина.

Kiratzi, Papazachos, 1996; Maruyama et al., 1997; KOMEX, 1998-2000

Профиль геотраверса, вдоль которого было проведено описание глубинного строения переходной зоны, проходит через мезозойские структуры Сихотэ-Алиня, рифтовую структуру Татарского пролива, кайнозойские образования Сахалина, Курильскую котловину Охотского моря, вулканические структуры Курильской островной дуги, Курильский глубоководный желоб и мезозойскую плиту северо-западной котловины Тихого океана. Протяженность профиля 2000 км. Глубина проникновения в недра Земли составляет 100 км.

| Геодинамическая модель глубинного строения континентальных окраин региона Охотского моря (А.Г. Родников, Н.А. Сергеева и Л.П.Забаринская, 2009) |

|---|

| (для копирования получить разрешение ) |

Толщина земной коры в Охотском море меняется от 35-40 км под Сахалином и Курильскими островами до 8-10 км под Курильской котловиной (Строение. , 1964; Злобин, 1987; Структура . , 1996; Авдейко и др., 2000). Осадочный чехол выполняет отдельные глубоководные впадины, мощность его достигает 12 км (впадина Дерюгина). Он сложен в основном осадочными, частично вулканогенно-осадочными породами позднемелового-кайнозойского возраста. В позднемеловую эпоху накопление осадков происходило в рифтогенных условиях и сопровождалось значительной вулканической активностью. Образовывались глубоководные бассейны, выполненные вулканогенно-кремнистыми отложениями, постепенно сменяющимися вверх по разрезу более мелководными породами (Структура. , 1996). В кайнозойскую эру образовалась основная часть осадочных бассейнов. Отложения этого времени, сплошным чехлом перекрывающие подстилающие образования, содержат почти все нефтегазоносные комплексы Охотского моря. Отличительной особенностью глубинного строения континентальных окраин региона Охотского моря является распространение в верхней мантии астеносферного слоя, от которого отходят диапиры аномальной мантии, процессы в которых обусловливают формирование структур земной коры. Увеличение мощности астеносферы выявлено под всеми глубоководными котловинами Охотского моря. На поверхности поднятиям астеносферы соответствуют рифтовые образования и излияния, в основном, толеитовых магм. Отмечается соотношение: апвеллинг астеносферы к подошве коры островной дуги; раскол литосферы с формированием междуговых трогов; образование магматических очагов в коре и мантии; рифтогенез на поверхности с толеитовым магматизмом и гидротермальным проявлением сульфидов. Астеносферные диапиры представляют собой каналы, по которым горячие углеводородные флюиды проникают в осадочные бассейны.

| Глубинное строение Татарского пролива |

|---|

| (Структура. , 1996). |

Татарский пролив представляет собой крупный прогиб-грабен, сложенный мощной толщей (до 8-10 км) мезозойско-кайнозойских осадочных образований (Тронов и др., 1987; Варнавский, 1994) Осадки, выполняющие прогиб, расчленяются на четыре структурных комплекса, отделенных друг от друга региональными стратиграфическими несогласиями и различающихся по структурно-вещественной и физической характеристикам: верхнемеловой, палеогеновый, олигоцен-нижнемиоценовый и средний миоцен-четвертичный.

По своей глубинной структуре прогиб Татарского пролива представляет собой рифт шириной около 50 км и глубиной 4 км (Piip, 1996). Поверхность Мохо расположена на глубине около 30 км. Формирование рифтовой структуры Татарского пролива связано с апвеллингом астеносферы (Rodnikov, 1997). Рифт является северным продолжением спредингового центра, расположенного в глубоководной котловине Японского моря.

| Сейсмический профиль через Курильскую котловину |

|---|

| (Структура. , 1996). |

Курильская котловина Охотского моря относится к задуговым впадинам. Толщина коры составляет 8-10 км, из которых 4 км приходится на осадочный чехол. Осадочная толща залегает на акустическом фундаменте, вероятно представляющем вулканогенно-осадочный слой позднемелового возраста (Туезов, 1975), ниже которого прослеживается третий слой океанической коры толщиной до 5 км в центре впадины. По сейсмическим данным (Снеговской, 1974) осадочный чехол подразделяется на два комплекса отложений. Верхний, возможно, плиоцен-четвертичного возраста мощностью до 800-1000 м характеризуется тонкой расслоенностью. Отложения нижнего комплекса в центральной части котловины толщиной свыше 3000 м сложены олигоцен-миоценовыми преимущественно глинистыми породами (Структура. , 1996). Образование котловины, как и всех задуговых бассейнов, связано с формированием рифтов, следы которых выражены в резко расчлененном рельефе акустического фундамента, обычно отражаемом на сейсмических профилях (Структура. , 1996; Piip, 1996; Баранов и др., 1999). Высокие значения теплового потока, приуроченные к осевой зоне котловины (Смирнов, 1986), также явились основанием выделения в центральной части котловины осевой зоны спрединга.

Междуговой прогиб расположен между внешней и внутренней островными дугами, контакт с которыми происходит по системе разломов. Ширина прогиба 45-60 км. Сложен он неогеновыми и четвертичными туфогенно-осадочными образованиями. Мощность осадков в осевой зоне превышает 3 км, но сейсмическими исследованиями подошва осадков не прослежена. Распространение вулканогенных пород в отложениях прогиба связано с рифтообразованием, структуры которого в настоящее время перекрыты осадками. Толщина коры под прогибом уменьшается до 20 км.

| Строение осадочного чехла по результатам глубоководного бурения и сейсмического профилирования |

|---|

| (Larson et al., 1975). |

Северо-Западная котловина Тихого океана, имеющая по геолого-геофизическим данным самую древнюю кору (около 150 млн. лет), покрыта по всей площади сплошным осадочным чехлом со средней мощностью 300-400 м. Он сложен, судя по скважинам 303 и 580 (Larson et al., 1975), диатомовыми и радиоляриевыми илами и слоистыми глинами, обогащенными пеплом позднемиоценового-четвертичного возраста, залегающими на цеолитовых пелагических глинах, глинистых наноилах и кремнистых породах. На глубине 211 м эти отложения подстилаются нижнемеловыми пелагическими цеолитовыми глинами, в нижней части разреза с прослоями кремнистых сланцев и нанопланктонных известняков. На глубине 284,75 м осадочные отложения подстилаются подушечными лавами палеотипных базальтов. Толщина коры составляет примерно 6-8 км.

| Распределение сейсмических скоростей в верхней мантии до глубины 700 км |

|---|

| (Бурмин и др., 1992). |

Глубинное строение региона Охотского моря отличается от сопредельных континентальных и океанических областей, кора которых характеризуется сравнительно ровным рельефом поверхности Мохоровичича и толщиной для континента в среднем 35-45 км и океана 6-10 км. Земная кора переходной зоны, в которую входит Охотское море, отличается сильно дифференцированной мощностью от 10 до 40 км, сложным рельефом поверхности Мохоровичича, граничные скорости вдоль которой варьируют от 7,8 до 8,1 км/c (Глубинное. , 1987). Под глубоководными впадинами поверхность Мохоровичича поднимается и, соответственно, уменьшается мощность земной коры, а поднятиям соответствуют крупные прогибы в рельефе Мохоровичича. Верхняя мантия под Охотским морем характеризуется как горизонтальными, так и значительными вертикальными неоднородностями. Она разуплотнена по сравнению с Тихим океаном (Бурмин и др., 1992; Болдырев и др., 1993).

| Электромагнитная модель верхней мантии под Курильской котловиной |

|---|

| (Ляпишев и др., 1987). |

По данным сейсмической томографии (Андерсон, Дзевонский, 1984; Bijwaard et al., 1998) в верхней мантии под Охотским морем отмечаются пониженные значения сейсмических скоростей как и под Японским и Филиппинским морями, а в Курильской котловине на основе электромагнитных исследований в верхней мантии в интервале глубин 30-65 км выделен слой с удельной проводимостью 0,3-0,5 См/м и интегральной проводимостью около 15000 См (Ляпишев и др., 1987). Природа слоя связывается с частичным плавлением, а его распространение ограничивается пределами котловины. Полученные результаты согласуются с глубинными температурами в верхней мантии, сейсмическими исследованиями и другими геофизическими данными.

Под зонами современного вулканизма Курильской островной дуги выявлена низкоскоростная область, уходящая наклонно в направлении континента до глубин 150-250 км (Федотов, Кузин, 1963). В этой области возникают локальные магматические очаги, питающие многочисленные вулканы Курильской островной дуги.

Глубинные температуры на границе Мохоровичича варьируют от 100°С в Тихом океане до 1000°С под Татарским проливом. Под Курильской котловиной с тонкой корой они достигают 800°С. Глубина до кровли области частичного плавления, отождествляемой с астеносферным слоем в верхней мантии, колеблется от 15-25 км под глубоководными впадинами до 100 км под Тихим океаном. Область частичного плавления образует несколько астеносферных диапиров под Татарским проливом, впадиной Дерюгина и Курильской котловиной, обусловливая активный тектонический режим, проявляющийся в вулканической, сейсмической и гидротермальной деятельности. Кроме того, над астеносферными диапирами в осадочном чехле в Татарском проливе и впадине Дерюгина зафиксированы залежи углеводородов (Обжиров и др., 1999; Cruise. , 2000), а в Курильской котловине на вершинах подводных вулканов установлена сульфидная минерализация (Кононов, 1989).

| Глубинное строение коры и верхней мантии под Изыльметьевским газовым месторождением (Татарский пролив, регион Охотского моря) |

|---|

| (для копирования получить разрешение ). |

Изучение глубинного строения региона Охотского моря показывает, что толщина коры меняется от 35-40 км под Сахалином и Курильскими островами до 10 км под Курильской котловиной. Астеносфера образует диапировые выступы под Курильской котловиной и прогибом Татарского пролива, в основании этих структур расположены рифты — спрединговые центры. Подъем астеносферных диапиров к коре обусловил высокий тепловой поток, плавление вешества верхней мантии, образование рифтовых структур или спрединговых центров с последующим формированием глубоководных котловин, заполненных кайнозойскими осадками, содержащими углеводородные залежи. Формирование прогиба Татарского пролива связано с простиранием на север спредингового центра, отмеченного в глубоководной котловине Японского моря. Формирование Курильской котловины также связано со спрединговыми процессами, которые имели место в позднем мелу (Баранов и др., 1999). На рисунке показано глубинное строение литосферы под осадочным прогибом Татарского пролива, где выявлено Изыльметьевское газовое месторождение. Осадочному прогибу соответствует поднятие горячего астеносферного диапира, обусловившего расколы земной коры, образование рифтовых структур в основании прогиба, проявление магматической активности и прогрев осадочной толщи. Астеносферный диапир мог быть дополнительным источником углеводородов и флюидных потоков, обеспечивающих активную гидротермальную деятельность.

Источник

База знаний

Территория

Охотское море довольно глубоко вдается в сушу и заметно вытянуто с юго-запада на северо-восток. Оно почти повсюду имеет береговые рубежи. От Японского моря его отделяют о. Сахалин и условные линии м. Сущева — м. Тык (пролив Невельского), а в проливе Лаперуза — м. Соя — м. Крильон. Юго-восточная граница моря идет от м. Носаппу (о. Хоккайдо) и через Курильские острова до м. Лопатка (п-ов Камчатка).

Охотское море относится к наиболее крупным и глубоким морям мира. Его площадь равна 1 603 тыс. км 2 , объем — 1 316 тыс. км 3 , средняя глубина — 821 м, наибольшая глубина — 3 521 м.

Охотское море относится к окраинным морям смешанного материково-океанского типа. От Тихого океана оно отделено Курильской грядой, насчитывающей около 30 больших, множество мелких островов и скал. Курильские острова расположены в поясе сейсмической активности, который включает в себя более 30 действующих и 70 потухших вулканов. Сейсмическая деятельность проявляется на островах и под водой. В последнем случае нередко образуются волны цунами. В море расположена группа островов Шантарских, острова Спафарьева, Завьялова, Ямские и маленький остров Ионы — единственный из всех удаленный от берегов. При большой протяженности береговая линия изрезана относительно слабо. Вместе с тем она образует несколько крупных заливов (Анива, Терпения, Сахалинский, Академии, Тугурский, Аян, Шелихова) и губ (Удская, Тауйская, Гижигинская и Пенжинская).

Проливы Невельского и Лаперуза сравнительно узки и мелководны. Ширина пролива Невельского (между мысами Лазарева и Погиби) всего около 7 км. Ширина пролива Лаперуза — 43— 186 км, глубина — 53—118 м.

Суммарная ширина Курильских проливов около 500 км, а максимальная глубина самого глубокого из них — пролива Буссоль — превышает 2300 м. Таким образом, возможность водообмена между Японским и Охотским морями несравненно меньшая, чем между Охотским морем и Тихим океаном.

Однако даже глубина самого глубокого из Курильских проливов значительно меньше максимальной глубины моря, и поэтому Курильская гряда представляет собой огромный порог, отгораживающий впадину моря от океана.

Наиболее важны для водообмена с океаном проливы Буссоль и Крузенштерна, так как они имеют наибольшую площадь и глубину. Глубина пролива Буссоль указывалась выше, а глубина пролива Крузенштерна — 1920 м. Меньшее значение имеют проливы Фриза, Четвертый Курильский, Рикорда и Надежды, глубины которых более 500 м. Глубины остальных проливов в основном не превышают 200 м, а их площади незначительны.

На дальних берегах

Берега Охотского моря в разных районах относятся к различным геоморфологическим типам. Большей частью это абразионные, измененные морем берега, и только на Камчатке и Сахалине встречаются аккумулятивные берега. В основном море окружают высокие и обрывистые берега. На севере и северо-западе скалистые уступы спускаются прямо к морю. Вдоль Сахалинского залива берега невысоки. Юго-восточный берег Сахалина невысок, а северо-восточный — низменный. Берега Курильских островов очень обрывисты. Северо-восточный берег Хоккайдо преимущественно низменный. Такой же характер носит побережье южной части Западной Камчатки, но берега ее северной части несколько повышаются.

Берега Охотского моря

Рельеф дна

Разнообразен рельеф дна Охотского моря. Северная часть моря представляет собой материковую отмель — подводное продолжение Азиатского материка. Ширина материковой отмели в районе Аяно-Охотского побережья примерно 185 км, в районе Удской губы — 260 км. Между меридианами Охотска и Магадана ширина отмели возрастает до 370 км. С западного края котловины моря расположена островная отмель Сахалина, с восточного — отмель Камчатки. Шельф занимает около 22% площади дна. Остальная, большая часть (около 70%) моря находится в пределах материкового склона (от 200 до 1500 м), на котором выделяются отдельные подводные возвышенности, впадины и желоба.

Самая глубоководная, южная часть моря (более 2500 м), представляющая собой участок ложа, занимает 8% общей площади моря. Она вытянута полосой вдоль Курильских островов и постепенно сужается от 200 км против о. Итуруп до 80 км против пролива Крузенштерна. Большие глубины и значительные уклоны дна отличают юго-западную часть моря от северо-восточной, лежащей на материковой отмели.

Из крупных элементов рельефа дна центральной части моря выделяются две подводные возвышенности — Академии Наук и Института Океанологии. Вместе с выступом материкового склона они разделяют бассейн моря на три котловины: северо-восточную — впадину ТИНРО, северо-западную — впадину Дерюгина и южную глубоководную — Курильскую впадину. Впадины соединяются желобами: Макарова, П. Шмидта и Лебедя. К северо-востоку от впадины ТИНРО отходит желоб залива Шелихова.

Наименее глубока впадина ТИНРО, расположенная к западу от Камчатки. Дно ее представляет собой равнину, лежащую на глубине около 850 м, при максимальной глубине 990 м.

Впадина Дерюгина находится к востоку от подводного цоколя Сахалина. Ее дно — плоская, приподнятая по краям равнина, лежащая в среднем на глубине 1700 м, максимальная глубина впадины —1744 м.

Наиболее глубока Курильская впадина. Это огромная плоская равнина, лежащая на глубине около 3300 м. Ширина ее в западной части примерно 212 км, длина в северо-восточном направлении около 870 км.

Рельеф дна и течения Охотского моря

Течения

Под влиянием ветров и притока вод через Курильские проливы формируются характерные черты системы непериодических течений Охотского моря. Основная из них — циклоническая система течений, охватывающая почти все море. Она обусловлена преобладанием циклонической циркуляции атмосферы над морем и прилегающей частью Тихого океана. Кроме того, в море прослеживаются устойчивые антициклонические круговороты: к западу от южной оконечности Камчатки (приблизительно между 50—52° с.ш. и 155—156° в.д.); над впадиной ТИНРО (55—57° с.ш. и 150— 154° в.д.); в районе Южной котловины (45—47° с.ш. и 144—148° в.д.). Кроме того, обширная область циклонической циркуляции вод наблюдается в центральной части моря (47—53° с.ш. и 144—154° в.д.), а циклонический круговорот — к востоку и северо-востоку от северной оконечности о. Сахалин (54—56° с.ш. и 143—149° в.д.).

Сильные течения обходят море вдоль береговой линии против часовой стрелки: теплое Камчатское течение, направленное к северу в залив Шелихова; поток западного, а затем юго-западного направления вдоль северных и северозападных берегов моря; устойчивое Восточно-Сахалинское течение, идущее на юг, и довольно сильное течение Соя, вступающее в Охотское море через пролив Лаперуза.

На юго-восточной периферии циклонического круговорота центральной части моря выделяется ветвь Северо-Восточного течения, противоположного по направлению Курильскому течению в Тихом океане. В результате существования этих потоков в некоторых из Курильских проливов образуются устойчивые области конвергенции течений, что приводит к опусканию вод и оказывает существенное влияние на распределение океанологических характеристик не только в проливах, но и в самом море. И наконец, еще одна особенность циркуляции вод Охотского моря — двусторонние устойчивые течения в большинстве Курильских проливов.

Поверхностные течения на поверхности Охотского моря наиболее интенсивны у западных берегов Камчатки (11—20 см/с), в Сахалинском заливе (30—45 см/с), в районе Курильских проливов (15—40 см/с), над Южной котловиной (11—20 см/с) и в течении Соя (до 50—90 см/с). В центральной части циклонической области интенсивность горизонтального переноса значительно меньше, чем на его периферии. В центральной части моря скорости изменяются от 2 до 10 см/с, причем преобладают скорости меньше 5 см/с. Аналогичная картина наблюдается и в заливе Шелихова: довольно сильные течения у берегов (до 20—30 см/с) и небольшие скорости в центральной части циклонического круговорота.

В Охотском море хорошо выражены различные виды периодических приливных течений: полусуточные, суточные и смешанные с преобладанием полусуточной или суточной составляющих. Скорости приливных течений от нескольких сантиметров до 4 м/с. Вдали от берегов скорости течений невелики — 5—10 см/с. В проливах, заливах и у берегов их скорости значительно возрастают. Например, в Курильских проливах скорости течений доходят до 2—4 м/с.

Приливы Охотского моря имеют весьма сложный характер. Приливная волна входит с юга и юго-востока из Тихого океана. Полусуточная волна продвигается к северу, а на параллели 50° разделяется на две части: западная поворачивает на северо-запад, восточная продвигается к заливу Шелихова. Суточная волна также движется на север, но на широте северной оконечности Сахалина делится на две части: одна входит в залив Шелихова, другая доходит до северозападного берега.

Наибольшее распространение в Охотском море имеют суточные приливы. Они развиты в Амурском лимане, Сахалинском заливе, на побережье Курильских островов, у западного берега Камчатки и в Пенжинском заливе. Смешанные приливы отмечаются на северном и северо-западном побережьях моря и в районе Шантарских островов.

Наибольшая величина приливов (до 13 м) зафиксирована в Пенжинской губе (м. Астрономический). В районе Шантарских островов величина прилива превышает 7 м. Значительны приливы в Сахалинском заливе и в Курильских проливах. В северной части моря величина их доходит до 5 м.

Лежбище морских котиков

Наименьшие приливы отмечались у восточного берега Сахалина, в районе пролива Лаперуза. В южной части моря величина приливов 0,8—2,5 м.

В общем приливные колебания уровня в Охотском море весьма значительны и оказывают существенное влияние на его гидрологический режим, особенно в прибрежной зоне.

Кроме приливных здесь хорошо развиты и сгонно-нагонные колебания уровня. Они возникают главным образом при прохождении глубоких циклонов над морем. Нагонные повышения уровня достигают 1,5—2 м. Наибольшие нагоны отмечены на побережье Камчатки и в заливе Терпения.

Значительные размеры и большие глубины Охотского моря, частые и сильные ветры над ним обусловливают развитие здесь крупных волн. Особенно бурным море бывает осенью, а в безледных районах и зимой. На эти сезоны приходится 55—70% штормового волнения, в том числе с высотами волн 4—6 м, а наибольшие высоты волн достигают 10—11 м. Самые неспокойные — южный и юго-восточный районы моря, где средняя повторяемость штормового волнения равна 35—40%, а в северо-западной части она уменьшается до 25—30%. При сильном волнении в проливах между Шантарскими островами образуется толчея.

Климат

Охотское море находится в зоне муссонного климата умеренных широт. Значительная часть моря на западе глубоко вдается в материк и лежит сравнительно близко от полюса холода азиатской суши, поэтому главный источник холода для Охотского моря находится к западу от него. Сравнительно высокие хребты Камчатки затрудняют проникновение теплого тихоокеанского воздуха. Только на юго-востоке и на юге море открыто к Тихому океану и Японскому морю, откуда в него поступает значительное количество тепла. Однако влияние охлаждающих факторов сказывается сильнее, чем отепляющих, поэтому Охотское море в целом холодное. Вместе с тем из-за большой меридиональной протяженности здесь возникают значительные различия в синоптической обстановке и метеорологических условиях. В холодную часть года (с октября по апрель) на море воздействуют Сибирский антициклон и Алеутский минимум. Влияние последнего распространяется главным образом на юго-восточную часть моря. Такое распределение крупномасштабных барических систем вызывает сильные устойчивые северо-западные и северные ветры, часто достигающие штормовой силы. Маловетрия и штили почти полностью отсутствуют, особенно в январе и феврале. Зимой скорость ветра бывает обычно 10—11 м/с.

Сухой и холодный зимний азиатский муссон значительно выхолаживает воздух над северными и северо-западными районами моря. В самом холодном месяце — январе — средняя температура воздуха на северо-западе моря равна –20 — 25°, в центральных районах –10— 15°, а в юго-восточной части моря она равна –5 — 6°.

В осенне-зимнее время на море выходят циклоны преимущественно континентального происхождения. Они приносят с собой усиление ветра, иногда понижение температуры воздуха, но погода остается ясной и сухой, так как поступает континентальный воздух с охлажденного материка. В марте — апреле происходит перестройка крупномасштабных барических полей. Сибирский антициклон разрушается, а Гавайский максимум усиливается. В результате в теплый сезон (с мая по октябрь) Охотское море находится под воздействием Гавайского максимума и области пониженного давления, расположенной над Восточной Сибирью. В это время над морем преобладают слабые юго-восточные ветры. Их скорость обычно не превышает 6—7 м/с. Наиболее часто эти ветры наблюдаются в июне и в июле, хотя в эти месяцы иногда отмечаются более сильные северо-западные и северные ветры. В общем тихоокеанский (летний) муссон слабее азиатского (зимнего), так как в теплый сезон горизонтальные градиенты давления сглажены.

Летом средняя месячная температура воздуха в августе понижается с юго-запада (от 18°) на северо-восток (до 10— 10,5°).

В теплое время года над южной частью моря довольно часто проходят тропические циклоны — тайфуны. С ними связано усиление ветра до штормового, который может продолжаться до 5—8 дней. Преобладание в весенне-летний сезон юго-восточных ветров приводит к значительной облачности, осадкам, туманам.

Муссонные ветры и более сильное зимнее выхолаживание западной части Охотского моря по сравнению с восточной — важные климатические особенности этого моря.

В Охотское море впадает довольно много преимущественно небольших рек, поэтому при значительном объеме его вод материковый сток относительно невелик. Он равен примерно 600 км 3 /год, при этом около 65% стока дает Амур. Другие сравнительно крупные реки — Пенжина, Охота, Уда, Большая (на Камчатке) — приносят в море значительно меньше пресной воды. Сток поступает главным образом весной и в начале лета. В это время наибольшее его влияние ощущается в основном в прибрежной зоне, вблизи устьевых областей крупных рек.

Гидрология и циркуляция вод

Географическое положение, большая протяженность по меридиану, муссонная смена ветров и хорошая связь моря с Тихим океаном через Курильские проливы — основные природные факторы, которые наиболее существенно влияют на формирование гидрологических условий Охотского моря. Величины прихода и расхода тепла в море определяются главным образом рациональным прогревом и выхолаживанием моря. Тепло, приносимое тихоокеанскими водами, имеет подчиненное значение. Однако для водного баланса моря приход и сток вод через Курильские проливы играет решающую роль.

Поступление поверхностных тихоокеанских вод в Охотское море происходит главным образом через северные проливы, в частности через Первый Курильский. В проливах средней части гряды наблюдается как поступление тихоокеанских вод, так и сток охотских. Так, в поверхностных слоях Третьего и Четвертого проливов, по-видимому, происходит сток вод из Охотского моря, в придонных же — приток, а в проливе Буссоль — наоборот: в поверхностных слоях — приток, в глубинных — сток. В южной части гряды, главным образом через проливы Екатерины и Фриза, происходит преимущественно сток воды из Охотского моря. Интенсивность водообмена через проливы может значительно меняться.

В верхних слоях южной части Курильской гряды преобладает сток охотоморских вод, а в верхних слоях северной части гряды происходит поступление тихоокеанских вод. В глубинных слоях преобладает поступление тихоокеанских вод.

Температура воды и соленость

Приток тихоокеанских вод существенно сказывается на распределении температуры, солености, формировании структуры и общей циркуляции вод Охотского моря. Ему свойственна субарктическая структура вод, в которой летом хорошо выражены холодный и теплый промежуточные слои. Более детальное изучение субарктической структуры в этом море показало, что в нем существуют охотоморская, тихоокеанская и курильская разновидности субарктической структуры вод. При одинаковом характере вертикального строения они имеют количественные различия в характеристиках водных масс.

В Охотском море выделяют следующие водные массы:

поверхностная водная масса, имеющая весеннюю, летнюю и осеннюю модификации. Она представляет собой тонкий прогретый слой толщиной 15—30 м, который ограничивает верхний максимум устойчивости, обусловленный в основном температурой. Эта водная масса характеризуется соответствующими каждому сезону величинами температуры и солености;

охотоморская водная масса формируется зимой из поверхностной воды и весной, летом и осенью проявляется в виде холодного промежуточного слоя, залегающего между горизонтами 40—150 м. Эта водная масса характеризуется довольно однородной соленостью (31— 32,9‰) и различной температурой. На большей части моря ее температура ниже 0° и Доходит до —1,7°, а в районе Курильских проливов она бывает выше 1°;

промежуточная водная масса формируется в основном за счет опускания вод по подводным склонам, в пределах моря располагаясь от 100—150 до 400—700 м, и характеризуется температурой 1,5° и соленостью 33,7‰. Эта водная масса распространена почти повсюду, кроме северной части моря, залива Шелихова и некоторых районов вдоль берегов Сахалина, где охотоморская водная масса доходит до дна. Толщина слоя промежуточной водной массы уменьшается с юга на север;

глубинная тихоокеанская водная масса представляет собой воду нижней части теплой прослойки Тихого океана, поступающую в Охотское море на горизонтах ниже 800—1000 м, т.е. ниже глубины опускающихся в проливах вод, и в море проявляется в виде теплого промежуточного слоя. Эта водная масса расположена на горизонтах 600—1350 м, имеет температуру 2,3° и соленость 34,3‰. Однако ее характеристики изменяются в пространстве. Наиболее высокие значения температуры и солености отмечаются в северо-восточном и отчасти в северо-западном районах, что связано здесь с подъемом вод, а самые малые величины характеристик свойственны западным и южным районам, где происходит опускание вод.

Водная масса южной котловины имеет тихоокеанское происхождение и представляет собой глубинную воду северозападной части Тихого океана около горизонта 2300 м, т.е. горизонта, соответствующего максимальной глубине порога в Курильских проливах, расположенного в проливе Буссоль. Эта водная масса заполняет котловину от горизонта 1350 м до дна и характеризуется температурой 1,85° и соленостью 34,7‰, которые лишь незначительно изменяются с глубиной.

Среди выделенных водных масс охотоморская и глубинная тихоокеанская — основные, они отличаются друг от друга не только термохалинными, но и гидрохимическими и биологическими показателями.

Температура воды на поверхности моря понижается с юга на север. Зимой почти повсеместно поверхностные слои охлаждаются до температуры замерзания, равной –1,5—1,8°. Лишь в юго-восточной части моря она держится около 0°, а вблизи северных Курильских проливов под влиянием тихоокеанских вод температура воды достигает 1—2°.

Весенний прогрев в начале сезона главным образом идет на таяние льда, только к концу его начинается повышение температуры воды.

Летом распределение температуры воды на поверхности моря довольно разнообразно. В августе наиболее прогреты (до 18—19°) воды, прилегающие к о. Хоккайдо. В центральных районах моря температура воды равна 11—12°. Наиболее холодные поверхностные воды наблюдаются у о. Ионы, у м. Пьягина и возле пролива Крузенштерна. В этих районах температура воды держится в пределах 6—7°. Образование локальных очагов повышенной и пониженной температуры воды на поверхности в основном связано с перераспределением тепла течениями.

Вертикальное распределение температуры воды неодинаково от сезона к сезону и от места к месту. В холодное время года изменение температуры с глубиной менее сложно и разнообразно, чем в теплые сезоны.

Зимой в северных и центральных районах моря охлаждение вод распространяется до горизонтов 500—600 м. Температура воды относительно однородна и изменяется от -1,5—1,7° на поверхности до -0,25° на горизонтах 500—600 м, глубже она повышается до 1—0°, в южной части моря и возле Курильских проливов температура воды от 2,5—3° на поверхности понижается до 1—1,4° на горизонтах 300—400 м и далее плавно повышается до 1,9—2,4° в придонном слое.

Летом поверхностные воды прогреты до температуры 10—12°. В подповерхностных слоях температура воды несколько ниже, чем на поверхности. Резкое понижение температуры до —1 — 1,2° наблюдается между горизонтами 50—75 м, глубже, до горизонтов 150— 200 м, температура быстро повышается до 0,5 — 1°, а затем она повышается более плавно, и на горизонтах 200 — 250 м равна 1,5 — 2°. Далее температура воды почти не изменяется до дна. В южной и юго-восточной частях моря, вдоль Курильских островов, температура воды от 10 — 14° на поверхности понижается до 3 — 8° на горизонте 25 м, далее до 1,6—2,4° на горизонте 100 м и до 1,4—2° у дна. Для вертикального распределения температуры летом характерен холодный промежуточный слой. В северных и центральных районах моря температура в нем отрицательна, и только возле Курильских проливов она имеет положительные значения. В разных районах моря глубина залегания холодного промежуточного слоя различна и изменяется от года к году.

Распределение солености в Охотском море сравнительно мало изменяется по сезонам. Соленость повышается в восточной части, находящейся под воздействием тихоокеанских вод, и понижается в западной части, опресняемой материковым стоком. В западной части соленость на поверхности 28—31‰, а в восточной — 31—32‰ и более (до 33‰ вблизи Курильской гряды),

В северо-западной части моря вследствие опреснения соленость на поверхности равна 25‰ и менее, а толщина опресненного слоя — около 30—40 м.

С глубиной в Охотском море происходит увеличение солености. На горизонтах 300—400 м в западной части моря соленость равна 33,5‰, а в восточной — около 33,8‰. На горизонте 100 м соленость равна 34‰ и далее к дну возрастает незначительно, всего на 0,5—0,6‰.

В отдельных заливах и проливах величина солености, ее стратификация могут значительно отличаться от вод открытого моря в зависимости от местных условий.

В соответствии с температурой и соленостью более плотные воды наблюдаются зимой в северных и центральных районах моря, покрытых льдом. Несколько меньше плотность в относительно теплом прикурильском районе. Летом плотность воды уменьшается, ее наименьшие величины приурочены к зонам влияния берегового стока, а наибольшие отмечаются в районах распространения тихоокеанских вод. Зимой она повышается незначительно от поверхности до дна. Летом ее распределение зависит в верхних слоях от температуры, а на средних и нижних горизонтах — от солености. В летнее время создается заметная плотностная стратификация вод по вертикали, особенно заметно плотность увеличивается на горизонтах 25—50 м, что связано с прогревом вод в открытых районах и опреснением у берегов.

Ветровое перемешивание осуществляется в безледное время года. Наиболее интенсивно оно протекает весной и осенью, когда над морем дуют сильные ветры, а стратификация вод выражена еще не очень резко. В это время ветровое перемешивание распространяется до горизонтов 20—25 м от поверхности.

Интенсивное льдообразование на большей части моря возбуждает усиленную термохалинную зимнюю вертикальную циркуляцию. На глубинах до 250— 300 м она распространяется до дна, а ниже ей препятствует существующий здесь максимум устойчивости. В районах с пересеченным рельефом дна распространению плотностного перемешивания в нижние горизонты способствует сползание вод по склонам.

Ледовитость

Суровые и продолжительные зимы с сильными северо-западными ветрами способствуют развитию больших масс льда в море. Льды Охотского моря — исключительно местного образования. Здесь встречаются как неподвижные льды — припай, так и плавучие льды, представляющие собой основную форму льдов моря.

В разном количестве льды встречаются во всех районах моря, но летом все море очищается от льдов. Исключение составляет район Шантарских островов, где льды могут сохраняться и летом.

Льдообразование начинается в ноябре в заливах и губах северной части моря, в прибрежной части о. Сахалин и Камчатки. Затем лед появляется в открытой части моря. В январе и феврале льды занимают всю северную и среднюю часть моря.

В обычные годы южная граница сравнительно устойчивого ледяного покрова изгибается к северу и проходит от пролива Лаперуза до м. Лопатка.

Крайняя южная часть моря никогда не замерзает. Однако благодаря ветрам в нее выносятся с севера значительные массы льда, часто скапливающиеся у Курильских островов.

С апреля по июнь происходит разрушение и постепенное исчезновение ледяного покрова. В среднем лед в море исчезает в конце мая — начале июня. Северо-западная часть моря благодаря течениям и конфигурации берегов более всего забивается льдом, сохраняющимся до июля. Ледяной покров в Охотском море держится на протяжении 6—7 месяцев. Плавучим льдом покрыто более 3 /4 поверхности моря. Сплоченные льды северной части моря представляют серьезные препятствия для плавания даже ледоколов.

Общая продолжительность ледового периода в северной части моря достигает 280 дней в году.

Южное побережье Камчатки и Курильские острова относятся к районам с малой ледовитостью: здесь лед в среднем держится не более трех месяцев в году. Толщина нарастающих в течение зимы льдов достигает 0,8—1 м.

Сильные штормы, приливные течения взламывают ледяной покров во многих районах моря, образуя торосы и большие разводья. В открытой части моря никогда не наблюдается сплошного неподвижного льда, обычно здесь лед дрейфующий, в виде обширных полей с многочисленными разводьями.

Часть льдов из Охотского моря выносится в океан, где он почти сразу же разрушается и тает. В суровые зимы плавучие льды северо-западными ветрами прижимаются к Курильским островам и забивают некоторые проливы.

Хозяйственное значение

Рыбы Охотского моря насчитывают около 300 видов. Из них к промысловым относятся около 40 видов. Основные промысловые рыбы — минтай, сельдь, треска, навага, камбала, морской окунь, мойва. Уловы лососевых (кеты, горбуши, нерки, кижуга, чавычи) невелики.

Источник