База знаний

В этой главе мы рассмотрим, каким был уровень моря в эпоху, интересующую нас больше всего, то есть в эпоху предполагаемой гибели Атлантиды. Вопрос этот весьма важен по следующей причине: если уровень океана был намного ниже, чем теперь, то ясно, что размеры суши были большими и над поверхностью воды возвышались острова, ныне находящиеся под водой. Тогда нельзя было бы исключать возможности существования затонувшей впоследствии цивилизации.

Хорошо известно, что уровень моря колеблется и что колебания бывают кратковременными и долговременными. Кратковременные колебания, например приливы, нас сейчас не интересуют. Рассмотрим подробнее долговременные, которые проявляются в течение нескольких десятилетий или нескольких столетий.

В прибрежных районах часто наблюдается постепенное и медленное затопление приморской полосы или, наоборот, постепенное обнажение еще недавно скрытого водой морского дна. Эти перемещения береговой линии вызываются двумя факторами:

а) процессами, происхождение которых связано с самой морской водой; происходит, например, увеличение или уменьшение объема океана;

б) тектоническими движениями литосферных плит или океанского дна.

Первый вид процессов называется эвстатическими колебаниями, к анализу которых мы сейчас и приступим.

Эвстатические колебания

Отделить эвстатические колебания от тектонических движений очень нелегко. Нам придется начать с установления уровня морской поверхности, для чего существуют следующие критерии.

1. Изучение морских абразионных террас. Эти поверхности большего либо меньшего размера образуются под действием морской абразии и располагаются приблизительно на уровне воды. Если абразионные террасы находятся выше, значит, либо понизился уровень океана, либо произошло поднятие суши. То же в случае обнаружения подводной абразионной террасы: либо поднялся уровень воды, либо опустилась суша. Однако знать высоту расположения террас еще недостаточно, нужно определить абсолютный возраст слагающих ее пород.

2. Обнаружение на дне моря континентальных отложений или следов антропогенной деятельности. Сюда относятся, например, почвы, речные долины, эоловые формы рельефа, дороги, здания и прочее. Если археологи определят точный возраст построек, можно высчитать скорость повышения уровня воды.

3. Обнаружение морских отложений высоко над уровнем воды. Если нам удастся точно определить их возраст, например радиоуглеродным методом, нетрудно установить скорость понижения уровня моря или повышения суши.

4. Расчеты, основанные на установлении объемов вод, связанных во льдах и освобождающихся при их таянии. Примеры таких расчетов приведены в табл. 14. Если нам известен объем воды в Мировом океане (1305,5 млн. км 3 ), то мы можем подсчитать, насколько поднимется его уровень при таянии определенной массы льда. В этих расчетах имеет место некоторая приблизительность, поэтому результаты у разных авторов несколько отличаются друг от друга. Обычно приводится такой пример: если бы растаяли все ледники на Земле, уровень Мирового океана поднялся бы на 66 м (Р. Флинт, 1957). Если бы растаяли только антарктические ледники, подъем составил бы 59 м. В настоящее время происходит таяние ледников, и, следовательно, уровень океана должен повышаться. Многолетние наблюдения свидетельствуют о крайне незначительной скорости этого процесса – 0,7 мм в год.

5. Теоретические расчеты основываются на разнице объемов испаряющейся морской воды и воды, приносимой реками.

Нас интересует также, как отличить действительные эвстатические колебания уровня моря от тектонических движений. Для этого существует несколько методов. Самый простой состоит в наблюдении за абразионными террасами. Если удастся, скажем, обнаружить, что местоположение абразионной террасы относительно уровня моря непостоянно, что ее поверхность бугриста или выпукла, это несомненный признак тектонических движений. Почти всюду эвстатические колебания переплетаются с тектоническими движениями. Некоторые авторы пытаются различить эти два типа изменений и выразить их количественно. И делают это как раз по отношению к тем районам, которые больше всего нас интересуют, например побережье Эгейского моря (см. рис. 20).

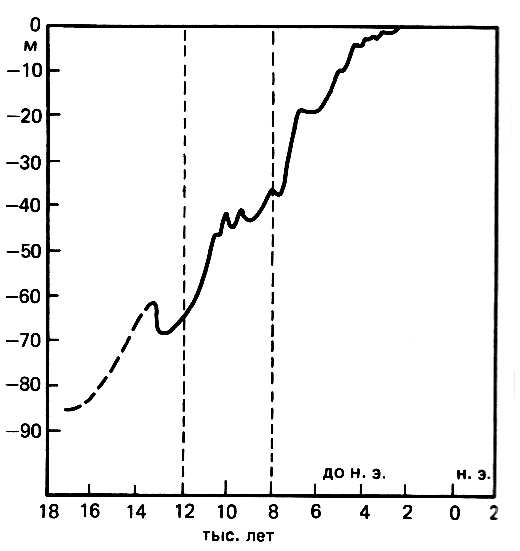

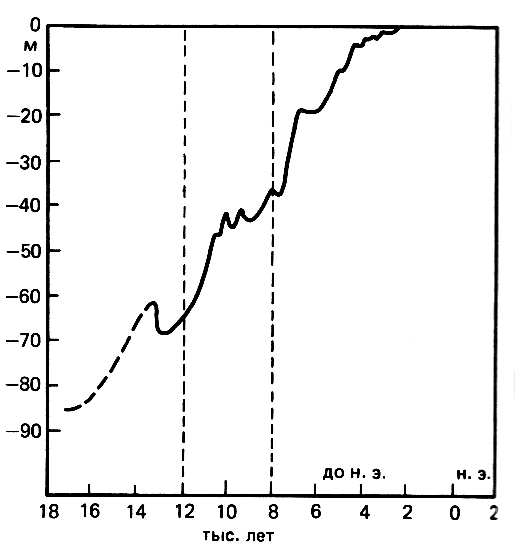

Рис. 38. Одна из кривых, показывающая колебание уровня моря за последние 18 000 лет (так называемая эвстатическая кривая). В 12 тысячелетии до н.э. уровень моря был примерно на 65 м ниже нынешнего, а в 8 тысячелетии до н.э. – уже на неполных 40 м. Подъем уровня происходил быстро, но неравномерно. (По Н. Мёрнеру, 1969)

Вооруженные этими теоретическими знаниями, мы можем обратиться к конкретным проблемам. На основе сотен и тысяч данных удалось составить кривые, показывающие колебания уровня моря за последние 18 000 лет. К счастью, этот отрезок включает и тот период времени, в котором предположительно погибла Атлантида. На рис. 38 показана кривая, составленная Н. Мёрнером (1969). По ней мы можем судить о следующем:

1. Уровень Мирового океана повышался в период между 18 и 5–7 тысячелетиями.

2. Подъем уровня проходил неравномерно, а с большими или меньшими колебаниями. Примером является ситуация в Персидском заливе, где трансгрессия, то есть поднятие уровня моря, протекала скачками. Эти скачки перемежались с периодами покоя, длившимися 1000 и более лет, когда уровень моря стабилизировался (М. Сарнтейн, 1972).

3. Периодам интенсивного оледенения соответствует низкий уровень морской поверхности, периодам отступления ледников – более высокий.

4. Наивысшей точки уровень океана достигал примерно 7000 лет назад.

5. Во время последнего ледникового периода наиболее низкий уровень океана был на 90–120 м ниже современного. Но еще ниже уровень океана был во время предпоследнего ледникового периода.

6. Определить скорость поднятия уровня океана нелегко. Согласно некоторым расчетам, между 20 и 7 тысячелетиями скорость поднятия составляла 6 мм в год. Г. Менард (1964) указывает, что средняя скорость для всего послеледникового периода равнялась 9 мм в год, а для современной эпохи – 0,77 мм в год. Таким образом, основной период поднятия уровня океана уже позади, в настоящее время наблюдаются только небольшие его колебания.

7. А теперь самое важное: 11 500 лет назад уровень океана был на 20–50 м ниже современного. Были обнажены прибрежные части шельфа материков и крупных островов.

Относительно современной тенденции поднятия уровня океана единодушия нет. В литературе на этот счет существуют три мнения:

а) уровень океана постоянно возрастает, и его наивысшие показатели были достигнуты только в современную эпоху;

б) уже длительное время, около 3000–5000 лет, поверхность океана находится примерно на одном и том же уровне;

в) нынешний уровень был достигнут 5000–7000 лет назад, с тех пор наблюдаются только небольшие колебания.

После общих рассуждений обратимся специально к Атлантическому океану и Средиземному морю.

Атлантический океан дал довольно много данных для построения кривой поднятия уровня моря. Все свидетельствует о том, что на протяжении последнего ледникового периода уровень воды у побережья Северной Америки был на 90– 120 м ниже современного. Во многих местах ныне затопленного шельфа имеются мелководные плейстоценовые отложения, находящиеся сейчас на значительных глубинах. Во время последнего ледникового периода очертания береговой линии были совершенно иными, нежели теперь.

В табл. 16 приведены глубины некоторых обнаруженных подводных террас по обеим сторонам Атлантического океана. Большинство из них, безусловно, образованы волновой абразией. Доказано, что самый низкий уровень поверхности океана (это было, вероятно, во время предпоследнего ледникового периода) был на 140 м ниже современного. Это было более 100 000 лет назад. Но нас интересует положение, существовавшее 11 500 лет назад. Тогда уровень воды в океане был ниже теперешнего на 20–50 м. Поэтому больших различий в очертаниях береговой линии материков быть не могло, шельф по сравнению с современным был шире, а острова несколько крупнее. Нельзя, однако, предположить, что при таком понижении уровня океана на его поверхности оказался бы остров величиной с Атлантиду.

Ситуация в Средиземном море несколько сложнее, чем в Атлантическом океане. Здесь было обнаружено и описано множество террас, как надводных, так и подводных. Надводные лучше исследованы и точнее датированы. Судя по террасам на южном побережье Испании, Франции и Балеарских островов, в период межледниковья уровень моря превышал нынешний приблизительно на 35 м, а во время ледникового периода был ниже современного на 80–100 м.

| Таблица 16. Глубины подводных террас по обеим сторонам Атлантического океана (по Б. Хейзену и др., 1959, дополнено данными П.А. Каплина, 1974) | |||||||||||||||

| Местоположение | Глубина террас по отношению к нынешнему уровню океана, м | ||||||||||||||

| Ньюфаунленд | 18 | 36 | 63 | 73 | 76 | ||||||||||

| Норфолк (Виргиния) | 32 | 54 | 63 | ||||||||||||

| Чарлстон (Южная Каролина) | 21 | 36 | 54 | 63 | |||||||||||

| О. Бимини | 18 | 36 | 51 | 76 | |||||||||||

| Майами (Флорида) | 14 | 76 | |||||||||||||

| О. Барбадос | 18 | 27 | 45 | 54 | |||||||||||

| О-ва Зеленого Мыса | 14 | 27 | 13 | 51 | 69 | 76 | |||||||||

| К северу от Дакара | 36 | 51 | 69 | ||||||||||||

| К югу от Дакара | 18 | 27 | 36 | 69 | |||||||||||

| Местоположение | Глубина террас по отношению к нынешнему уровню океана, м | ||||||||||||||

| Ньюфаунленд | 100 | 124 | 146 | ||||||||||||

| Норфолк (Виргиния) | 91 | 106 | 146 | ||||||||||||

| Чарлстон (Южная Каролина) | 82 | 124 | 146 | ||||||||||||

| О. Бимини | 118 | 155 | |||||||||||||

| Майами (Флорида) | 82 | ||||||||||||||

| О. Барбадос | 102 | 138 | 148 | ||||||||||||

| О-ва Зеленого Мыса | 98 | 109 | 131 | 146 | |||||||||||

| К северу от Дакара | 100 | 142 | |||||||||||||

| К югу от Дакара | 82 | 100 | |||||||||||||

Небольшие колебания уровня воды в Средиземном море были значительно чаще, чем в Атлантическом океане. На эвстатическую кривую здесь оказало влияние множество местных факторов. В целом можно сказать, что 11 500 лет назад уровень Средиземного моря был на 30–50 м ниже современного. Это сильнее, чем в Атлантике, повлияло и на морфологию береговой линии и на соотношение моря и суши. На поверхность воды выступали довольно большие части дна, например сицилийско-мальтийская платформа, африканский шельф, значительные районы Эгейского моря, прибрежные части островов, большая часть подводной дельты Нила и т. д. По Дж. Миллиману и др. (1972), уровень моря Альборан 12 000 лет назад был на 50 м, а 150 000 лет назад даже на 120–130 м ниже современного. Эти расчеты произведены на основе анализа осадочных отложений. Но даже 50 м достаточно для того, чтобы над водой появились некоторые мели и вершины подводных хребтов. А ведь приводятся и более крупные цифры. По мнению некоторых ученых, уровень океана во время предпоследнего ледникового периода был ниже теперешнего на 200 м. Современные тенденции в колебаниях уровня моря изучались на основании археологических данных, то есть в соответствии с погружениями либо поднятиями точно датированных построек или иных созданий человеческих рук. Уже в 1904 году П. Негри установил, что за последние 1800 лет, уровень моря поднялся на 2 м. Более поздние расчеты показали, что за последние 2500 лет этот подъем составил даже 2,8 м. Не все, разумеется, согласны с такой точкой зрения. Некоторые полагают, что тектонические факторы имели большее влияние, чем то, которое им отводят упомянутые авторы.

Рис. 39. Если бы уровень Средиземного моря понизился хотя бы на 200 м, между Сицилией и Африкой остался бы только узкий пролив, а над поверхностью воды оказалось бы более 75% морского дна. Современная береговая линия обозначена пунктирной линией

Что же сказать об эвстатических колебаниях в заключение? Данные, полученные как в Атлантическом океане, так и в Средиземном море, подтверждают, что в период предполагаемой гибели Атлантиды, то есть 11 500 лет назад, уровень моря был ниже современного на 20–50 м. В Атлантическом океане такое понижение вряд ли могло вызвать появление над поверхностью воды более или менее крупного острова. В Средиземном же море в то время могли возвышаться над поверхностью воды значительные части шельфа, некоторые подводные банки и хребты и более обширные прибрежные районы многих теперешних островов. Следовательно, эвстатические колебания морской поверхности за последние 11 500 лет могли привести к затоплению каких-то остатков цивилизации. Единственное, что не согласуется с версией, – это скорость катастрофы. Эффект воздействия эвстатических колебаний настолько медленный, что его вряд ли можно обнаружить на протяжении жизни одного человеческого поколения. Тем более они не могут привести к затоплению какой-либо области «за одни ужасные сутки».

Источник

18000 лет назад уровень океана был на 110 метров ниже

Одна из кривых, показывающая колебание уровня моря за последние 18 000 лет (так называемая эвстатическая кривая). В 12 тысячелетии до н.э. уровень моря был примерно на 65 м ниже нынешнего, а в 8 тысячелетии до н.э. – уже на неполных 40 м. Подъем уровня происходил быстро, но неравномерно. (По Н. Мёрнеру, 1969)

Известно, что в плейстоцене, продолжительность которого исчисляется в 1 млн лет, выделяются три фазы оледенения, называемые в Европе миндельской, рисской и вюрмской. Каждая из них длилась от 40—50 тыс. до 100—200 тыс. лет. Они были разделены межледниковыми эпохами, когда климат на Земле заметно теплел, приближаясь к современному. В отдельные эпизоды он становился даже на 2—3° теплее, что приводило к быстрому таянию льдов и освобождению от них огромных пространств на суше и в океане. Подобные резкие изменения климата сопровождались не менее резкими колебаниями уровня океана. В эпохи максимального оледенения он понижался, как уже говорилось, на 90—110 м, а в межледниковья повышался до отметки +10… 4- 20 м к нынешнему.

Плейстоцен — не единственный период, на протяжении которого происходили значительные колебания уровня океана. По существу, ими отмечены почти все геологические эпохи в истории Земли. Уровень океана был одним из самых нестабильных геологических факторов. Причем об этом было известно довольно давно. Ведь представления о трансгрессиях и регрессиях моря разработаны еще в XIX в. Да и как могло быть иначе, если во многих разрезах осадочных пород на платформах и в горно-складчатых областях явно континентальные осадки сменяются морскими и наоборот. О трансгрессии моря судили по появлению остатков морских организмов в породах, а о регрессии — по их исчезновению или появлению углей, солей или красноцветов. Изучая состав фаунистических и флористических комплексов, определяли (и определяют до сих пор), откуда приходило море. Обилие теплолюбивых форм указывало на вторжение вод из низких широт, преобладание бореальных организмов говорило о трансгрессии из высоких широт.

В истории каждого конкретного региона выделялся свой ряд трансгрессий и регрессий моря, так как считалось, что они обусловлены местными тектоническими событиями: вторжение морских вод связывали с опусканиями земной коры, их уход — с ее воздыманием. В применении к платформенным областям континентов на этом основании была даже создана теория колебательных движений: кратоны то опускались, то воздымались в соответствии с каким-то таинственным внутренним механизмом. Причем каждый кратон подчинялся собственному ритму колебательных движений.

Постепенно выяснилось, что трансгрессии и регрессии во многих случаях проявлялись практически одновременно в разных геологических регионах Земли. Однако неточности в палеонтологических датировках тех или иных групп слоев не позволяли ученым прийти к выводу о глобальном характере большинства этих явлений. Это неожиданное для многих геологов заключение было сделано американскими геофизиками П. Вейлом, Р. Митчемом и С. Томпсоном [1982], изучавшими сейсмические разрезы осадочного чехла в пределах континентальных окраин. Сопоставление разрезов из разных регионов, зачастую весьма удаленных один от другого, помогло выявить приуроченность многих несогласий, перерывов, аккумулятивных или эрозионных форм к нескольким временным диапазонам в мезозое и кайнозое. По мысли этих исследователей, они отражали глобальный характер колебаний уровня океана. Кривая таких изменений, построенная П. Вейлом и др., позволяет не только выделить эпохи высокого или низкого его стояния, но и оценить, конечно в первом приближении, их масштабы. Собственно говоря, в этой кривой обобщен опыт работы геологов многих поколений. Действительно, о позднеюрской и позднемеловой трансгрессиях моря или о его отступании на рубеже юры и мела, в олигоцене, позднем миоцене можно узнать из любого учебника по исторической геологии. Новым явилось, пожалуй, то, что теперь эти явления связывались с изменениями уровня океанских вод.

Удивительными оказались масштабы этих изменений. Так, самая значительная морская трансгрессия, затопившая в сеноманское и туронское время большую часть континентов, была, как полагают, обусловлена подъемом уровня океанских вод более чем на 200—300 м выше современного. С самой же значительной регрессией, происшедшей в среднем олигоцене, связано падение этого уровня на 150—180 м ниже современного. Таким образом, суммарная амплитуда таких колебаний составляла в мезозое и кайнозое почти 400—500 м! Чем же были вызваны столь грандиозные колебания? На оледенения их не спишешь, так как на протяжении позднего мезозоя и первой половины кайнозоя климат на нашей планете был исключительно теплым. Впрочем, среднеолигоценовый минимум многие исследователи все же связывают с начавшимся резким похолоданием в высоких широтах и с развитием ледникового панциря Антарктиды. Однако одного этого, пожалуй, было недостаточно для снижения уровня океана сразу на 150 м.

Причиной подобных изменений явились тектонические перестройки, повлекшие за собой глобальное перераспределение водных масс в океане. Сейчас можно предложить лишь более или менее правдоподобные версии для объяснения колебаний его уровня в мезозое и раннем кайнозое. Так, анализируя важнейшие тектонические события, происшедшие на рубеже средней и поздней юры; а также раннего и позднего мела (с которыми связан длительный подъем уровня вод), мы обнаруживаем, что именно эти интервалы были отмечены раскрытием крупных океанических впадин. В поздней юре зародился и быстро расширялся западный рукав океана, Тетис (район Мексиканского залива и Центральной Атлантики), а конец раннемеловой и большая часть позднемеловой эпох ознаменовались раскрытием южной части Атлантики и многих впадин Индийского океана.

Как же заложение и спрединг дна в молодых океанических впадинах могли повлиять на положение уровня вод в океане? Дело в том, что глубина дна в них на первых этапах развития весьма незначительна, не более 1,5—2 тыс. м. Расширение же их площади происходит за счет соответствующего сокращения площади древних океанических водоемов, для которых характерна глубина 5—6 тыс. м, причем в зоне Беньофа поглощаются участки ложа глубоководных абиссальных котловин. Вытесняемая из исчезающих древних котловин вода поднимает общий уровень океана, что фиксируется в наземных разрезах континентов как трансгрессия моря.

Таким образом, распад континентальных мегаблоков должен сопровождаться постепенным повышением уровня океана. Именно это и происходило в мезозое, на протяжении которого уровень поднялся на 200—300 м, а может быть, и более, хотя этот подъем и прерывался эпохами краткосрочных регрессий.

С течением времени дно молодых океанов в процессе остывания новой коры и увеличения ее площади (закон Слейтера—Сорохтина) становилось все более глубоким. Поэтому последующее их раскрытие влияло уже гораздо меньше на положение уровня океанских вод. Однако оно неминуемо должно было привести к сокращению площади древних океанов и даже к полному исчезновению некоторых из них с лица Земли. В геологии это явление получило название «захлопывание» океанов. Оно реализуется в процессе сближения материков и их последующего столкновения. Казалось бы, захлопывание океанических впадин должно вызвать новый подъём уровня вод. На самом же деле происходит обратное. Дело здесь в мощной тектонической активизации, которая охватывает сходящиеся континенты. Горообразовательные процессы в полосе их столкновения сопровождаются общим воздыманием поверхности. В краевых же частях континентов тектоническая активизация проявляется в обрушении блоков шельфа и склона и в их опускании до уровня континентального подножия. По-видимому, эти опускания охватывают и прилегающие участки ложа океанов, в результате чего оно становится значительно более глубоким. Общий уровень океанских вод опускается.

Так как тектоническая активизация — событие одноактное и охватывает небольшой отрезок времени, то и падение уровня происходит значительно быстрее, чем его повышение при спрединге молодой океанической коры. Именно этим можно объяснить тот факт, что трансгрессии моря на континенте развиваются относительно медленно, тогда как регрессии наступают обычно резко.

Карта возможного затопления территории Евразии при различных величинах вероятного подъема уровня океана. Масштабы бедствия (при ожидаемом в течении XXI века повышении уровня моря на 1 м) будут гораздо меньше заметны на карте и почти не скажутся на жизни большинства государств. В увеличении даны районы побережий Северного и Балтийского морей и южного Китая. (Карту можно увеличить!)

А теперь давайте рассмотрим вопрос СРЕДНЕГО УРОВНЯ МОРЯ.

Геодезисты, производящие нивелировку на суше, определяют высоту над «средним уровнем моря». Океанографы, изучающие колебания уровня моря, сравнивают их с отметками на берегу. Но, увы, уровень моря даже «средний многолетний» — величина далеко не постоянная и к тому же не везде одинаковая, а морские берега в одних местах поднимаются, в других опускаются.

Примером современного опускания суши могут служить берега Дании и Голландии. В 1696 г. в датском г. Аггере в 650 м от берега стояла церковь. В 1858 г. остатки этой церкви окончательно поглотило море. Море за это время наступало на сушу с горизонтальной скоростью 4,5 м в год. Сейчас на западном побережье Дании завершается возведение плотины, которая должна преградить дальнейшее наступление моря.

Такой же опасности подвергаются низменные берега Голландии. Героические страницы истории нидерландского народа — это не только борьба за освобождение от испанского владычества, но и не менее героическая борьба с наступающим морем. Строго говоря, здесь не столько наступает море, сколько отступает перед ним опускающаяся суша. Это видно хотя бы из того, что средний уровень полных вод на о. Нордштранд в Северном море с 1362 по 1962 г. поднялся на 1,8 м. Первый репер (отметка высоты над уровнем моря) был сделан в Голландии на большом, специально установленном камне в 1682 г. Начиная с XVII и до середины XX в., опускание почвы на побережье Голландии происходило в среднем со скоростью 0,47 см в год. Сейчас голландцы не только обороняют страну от наступления моря, но и отвоевывают землю от моря, строя грандиозные плотины.

Есть, однако, такие места, где суша поднимается над морем. Так называемый Фенно-скандинавский щит после освобождения от тяжелых льдов ледникового периода продолжает подниматься и в наше время. Берег Скандинавского полуострова в Ботническом заливе поднимается со скоростью 1,2 см в год.

Известны также попеременные опускания и подъемы прибрежной суши. Например, берега Средиземного моря опускались и поднимались местами на несколько метров даже в историческое время. Об этом говорят колонны храма Сераписа близ Неаполя; морские пластинчатожаберные моллюски (Pholas) проточили в них ходы до высоты человеческого роста. Это значит, что со времени постройки храма в I в. н. э. суша опускалась настолько, что часть колонн была погружена в море и, вероятно, долгое время, так как иначе моллюски не успели бы проделать такую большую работу. Позднее храм со своими колоннами снова вышел из волн моря. По данным 120 наблюдательных станций, за 60 лет уровень всего Средиземного моря поднялся на 9 см.

Альпинисты говорят: «Мы штурмовали пик высотой над уровнем моря столько-то метров». Не только геодезисты, альпинисты, но и люди, совсем не связанные с подобными измерениями, привыкли к понятию высоты над уровнем моря. Она им представляется незыблемой. Но, увы, это далеко не так. Уровень океана непрерывно меняется. Его колеблют приливы, вызванные астрономическими причинами, ветровые волны, возбуждаемые ветром, и изменчивые, как сам ветер, ветровые наганы и сгоны воды у берегов, изменения атмосферного давления, отклоняющая сила вращения Земли, наконец, прогрев и охлаждение океанской воды. Кроме того, по исследованиям советских ученых И. В. Максимова, Н. Р. Смирнова и Г. Г. Хизанашвили, уровень океана изменяется вследствие эпизодических изменений скорости вращения Земли и перемещения оси ее вращения.

Если нагреть на 10° только верхние 100 м океанской воды, уровень океана поднимется на 1 см. Нагрев на 1° всей толщи океанской воды поднимает его уровень на 60 см. Таким образом, вследствие летнего прогрева и зимнего охлаждения уровень океана в средних и высоких широтах подвержен заметным сезонным колебаниям. По наблюдениям японского ученого Миязаки, средний уровень моря у западного берега Японии поднимается летом и понижается зимой и весной. Амплитуда его годовых колебаний — от 20 до 40 см. Уровень Атлантического океана в северном полушарии начинает повышаться летом и достигает максимума к зиме, в южном полушарии наблюдается обратный его ход.

Советский океанограф А. И. Дуванин различал два типа колебаний уровня Мирового океана: зональный, как следствие переноса теплых вод от экватора к полюсам, и муссонный, как результат продолжительных сгонов и нагонов, возбуждаемых муссонными ветрами, которые дуют с моря на сушу летом и в обратном направлении зимой.

Заметный наклон уровня океана наблюдается в зонах, охваченных океанскими течениями. Он образуется как в направлении течения, так и поперек его. Поперечный наклон на дистанции 100-200 миль достигает 10-15 см и меняется вместе с изменениями скорости течения. Причина поперечного наклона поверхности течения — отклоняющая сила вращения Земли.

Море заметно реагирует и на изменение атмосферного давления. В таких случаях оно действует как «перевернутый барометр»: больше давление — ниже уровень моря, меньше давление — уровень моря выше. Один миллиметр барометрического давления (точнее — один миллибар) соответствует одному сантиметру высоты уровня моря.

Изменения атмосферного давления могут быть кратковременными и сезонными. По исследованиям финского океанолога Е. Лисицыной и американского — Дж. Патулло, колебания уровня, вызванные переменами атмосферного давления, носят изостатический характер. Это значит, что суммарное давление воздуха и воды на дно в данном участке моря стремится оставаться постоянным. Нагретый и разреженный воздух вызывает подъем уровня, холодный и плотный — понижение.

Случается, что геодезисты ведут нивелировку вдоль берега моря или по суше от одного моря к другому. Придя в конечный пункт, они обнаруживают неувязку и начинают искать ошибку. Но напрасно они ломают голову — ошибки может и не быть. Причина неувязки в том, что уровенная поверхность моря далека от эквипотенциальной. Например, под действием преобладающих ветров между центральной частью Балтийского моря и Ботническим заливом средняя разница в уровне, по данным Е. Лисицыной,- около 30 см. Между северной и южной частью Ботнического залива на дистанции 65 км уровень изменяется на 9,5 см. Между сторонами Ламанша разница в уровне — 8 см (Криз и Картрайт). Уклон поверхности моря от Ламанша до Балтики, по подсчетам Боудена,- 35 см. Уровень Тихого океана и Карибского моря по концам Панамского канала, длина которого всего 80 км, разнится на 18 см. Вообще уровень Тихого океана всегда несколько выше уровня Атлантического. Даже, если продвигаться вдоль атлантического побережья Северной Америки с юга на север, обнаруживается постепенный подъем уровня на 35 см.

Не останавливаясь на значительных колебаниях уровня Мирового океана, происходивших в минувшие геологические периоды, мы лишь отметим, что постепенное повышение уровня океана, которое наблюдалось на протяжении XX в., равняется в среднем 1,2 мм в год. Вызвано оно, видимо, общим потеплением климата нашей планеты и постепенным освобождением значительных масс воды, скованных до этого времени ледниками.

Итак, ни океанологи не могут полагаться на отметки геодезистов на суше, ни геодезисты — на показания мареографов, установленных у берегов в море. Уровенная поверхность океана далека от идеальной эквипотенциальной поверхности. К точному ее определению можно прийти путем совместных усилий геодезистов и океанологов, да и то не ранее того, как будет накоплен по крайней мере столетний материал одновременных наблюдений за вертикальными движениями земной коры и колебаниями уровня моря в сотнях, даже тысячах пунктов. А пока «среднего уровня» океана нет! Или, что одно и то же, их много — в каждом пункте берега свой!

Философов и географов седой древности, которым приходилось пользоваться лишь умозрительными методами решения геофизических проблем, тоже весьма интересовала проблема уровня океана, хотя и в другом аспекте. Наиболее конкретные высказывания на этот счет мы находим у Плиния Старшего, который, между прочим, незадолго до своей гибели при наблюдении извержения Везувия, довольно самонадеянно писал: «В океане в настоящее время нет ничего такого, чего мы не могли бы объяснить». Так вот, если отбросить споры латинистов о правильности перевода некоторых рассуждений Плиния об океане, можно сказать, что он рассматривал его с двух точек зрения — океан на плоской Земле и океан на сферической Земле. Если Земля круглая, рассуждал Плиний, то почему воды океана на обратной ее стороне не стекают в пустоту; а если она плоская, то по какой причине океанские воды не заливают сушу, если каждому стоящему на берегу совершенно ясно видна горообразная выпуклость океана, за которой на горизонте скрываются корабли. В обоих случаях он объяснял это так; вода всегда стремится к центру суши, который расположен где-то ниже ее поверхности.

Проблема уровня океана казалась неразрешимой два тысячелетия назад и, как мы видим, остается неразрешенной до наших дней. Впрочем, не исключена возможность, что особенности уровенной поверхности океана будут определены в недалеком будущем путем геофизических измерений, произведенных с помощью искусственных спутников Земли.

Океанологи повторно изучили уже известные данные по росту уровня моря за последние 125 лет и пришли к неожиданному выводу — если на протяжении практически всего 20 века он поднимался заметно медленнее, чем мы считали ранее, то в последние 25 лет он рос очень быстрыми темпами, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Группа исследователей пришла к таким выводам после анализа данных по колебаниям уровней морей и океанов Земли во время приливов и отливов, которые собираются в разных уголках планеты при помощи специальных приборов-мареографов на протяжении века. Данные с этих приборов, как отмечают ученые, традиционно используются для оценки роста уровня моря, однако эти сведения не всегда являются абсолютно точными и часто содержат в себе большие временные пробелы.

«Эти усредненные значения не соответствуют тому, как на самом деле растет море. Мареографы обычно расположены вдоль берегов. Из-за чего большие области океана невключаются в эти оценки, и если они туда входят, то они обычно содержат в себе большие «дырки», — приводятся в статье слова Карлинга Хэя (Carling Hay) из Гарвардского университета (США).

Как добавляет другой автор статьи, гарвардский океанолог Эрик Морроу (Eric Morrow), до начала 1950-х годов человечество не вело систематических наблюдений за уровнем моря на глобальном уровне, из-за чего у нас почти нет достоверных сведений о том, как быстро рос мировой океан в первой половине 20 века.

Источник