Приливные и отливные течения

Везде у берегов прилив и отлив сопровождаются течениями, называемыми приливо-отливными. Если прилив совершенно правильный, то приливное течение начинается, когда вода, поднимаясь при приливе, достигла среднего уровня. Постепенно нарастая, течение достигает наибольшей скорости в полную воду, затем при отливе оно постепенно убывает и прекращается к моменту, когда уровень достиг своего среднего положения. При дальнейшем понижении уровня начинается отливное течение обратного направления, которое в свою очередь достигает наибольшей силы в малую воду и затем уменьшается при приливе и прекращается, когда уровень достигнет среднего положения. При правильном приливе приливное и отливное течения продолжаются одинаковый промежуток времени.

Согласно современному взгляду ни явление прилива, оно представляет колебательное движение, которое у берегов образует настоящее волнообразное движение с очень большой длиной и малой высотой волны.

Несовпадение моментов начала приливо-отливных течений с серединой между полной и малой водой, по современным взглядам на явление прилива у берегов, как на род волнообразного движения, объясняется видоизменением орбит, описываемых частицами. На большой глубине орбиты должны быть круговые, тогда моменты полной и малой воды совпадают с наибольшими скоростями приливо-отливных течений, начало же их приходится посредине между полными и малыми водами.

Разобранные карты приливных течений для четырех главных моментов явления в Ла-Манше показывают, насколько оно сложно и как много надо наблюдений, чтобы его представить достаточно ясно и точно. Область, обнимаемая этими картами, есть одна из наиболее изученных во всем океане в отношении приливо-отливных течений (что вызывается большим движением судов здесь и значительными скоростями течений), для других же мест, где приливные течения также обладают большой силой, столь полных исследований еще не имеется.

В открытом океане, где глубины большие, перемещения частиц воды под влиянием приливообразующих сил должны были бы быть очень невелики; до настоящего времени обыкновенно и предполагали, что в открытом океане скорости приливных течений очень малы, несколько сотых долей метра в секунду.

Единственные наблюдения, которые до сих пор были сделаны в открытом океане, стоя на якоре, и притом не в каком-либо проливе между океаническими островами, а на открытом месте океана, принадлежат экспедиции Д. Меррея в 1910 г. К югу от Азорских островов, на подводном плато на глубине более 900 м, судно сутки стояло на драге и производило измерение течений в поверхностном слое (10 м) и на разных глубинах до 732 м. В поверхностном слое (на 10 м) было найдено вполне определенное приливо-отливное течение, доходившее в секунду до 0,38 м и все время изменявшее свое направление, за 12 час. оно обошло весь компас. Постоянное течение в том же месте все время наблюдений шло на поверхности на SE со среднею скоростью 0,08—0,09 см в секунду. Одного случая наблюдений, конечно, еще недостаточно для каких-либо общих выводов, однако приведенное выше наблюдение несомненно указывает, что приливо-отливные течения в открытом океане существуют и имеют заметную величину. На какую глубину в океане распространяются приливо-отливные течения, ответить еще труднее за отсутствием наблюдений. Для мелководных морей установлено, что такие течения там доходят до самого дна.

Наблюдения океанографической экспедиции Д. Меррея в 1910 г. к юту от Азорских островов несомненно показали, что приливо-отливные течения существовали в этом месте на всех глубинах, и на 732 м скорость их была 0,27 м в секунду (.более 0,5 мили в час). Есть и другие указания такого же рода. Так, в 1883 г. Бёканан на банке Дасия в Атлантическом океане, к западу от Марокко, на глубине около 100 и 150 м подметил, приливо-отливные течения. Он же в проливах между Канарскими островами на глубинах до 1800—2000 м встретил дно, совершенно оголенное от ила, тогда как вокруг на глубинах в 2500 м этот ил встречался везде. Также и на банке Геттисберг, к западу от Гибралтарского пролива, были дайдены приливные течения. В Индийском океане между Сейшельскими островами и банкою Сайа-де-Малья (на SE от Сейшельских) в 1905 г. на глубинах до 1700 м было встречено сильное течение, и дно оказалось совершенно чистым от всякого ила, в других местах поблизости покрывавшего дно океана. Подобное же наблюдение было сделано и адмиралом С. О. Макаровым на Витязе в 1886—1889 гг. в прол. Лаперуза.

Все эти немногие наблюдения произведены в местах значительных поднятий океанического ложа или в проливах, т. е. своего рода уэкостях, и потому они не позволяют еще вывести какое-либо окончательное заключение о существовании приливо-отливных течений в глубоких слоях океана.

Приливы в реках. Реки, впадающие в моря, где есть заметные приливы, или в океан, представляют естественные каналы, по которым прилив может распространяться иногда на большое расстояние от устья. Разница между каналом и рекой состоит в том, что в реке есть свое собственное течение, которое, слагаясь с приливными течениями, видоизменяет явление прилива; вместе с этим и неровности речного ложа и сужения и расширения русла тоже оказывают свое влияние.

Вследствие уменьшения глубины и влияния встречного течения в реках обыкновенно прилив бывает короче, нежели отлив, и даже иногда в устьях рек образуется продолжительная полная вода, что представляет для мореплавания очень удобное явление, так как большая глубина при полной воде долго сохраняется. Такое явление у берегов Голландии называется «еггер», а в Северной Двине — «манихой».

Прилив, поднимаясь вверх по реке, образует приливное течение, совершенно останавливающее собственное течение реки и переводящее его в обратное; при отливе же речное течение возобновляется, пока оно через 5—6 час снова не встретит следующее приливное течение. Таким образом, частицы воды в реке с приливами, выше ее устья, совершают передвижения вверх с приливным течением и вниз с отливным, и так как последнее продолжительнее, и чем более вверх по реке, тем продолжительнее, то и частицы воды, .а следовательно, и плавающие в реке предметы спускаются вниз по реке ее естественным течением очень медленно, только понемногу подвигаясь к устью с каждым периодом прилива (12 час). Чем ближе к устью, тем продолжительность приливного и отливного течений все более и более сравнивается между собой. Приливное течение распространяется вверх по реке на такое же расстояние, как и сам прилив.

Скорость приливного течения в нижних частях рек обыкновенно от 3 до 6 км в час, и так как приливное течение обыкновенно продолжается около 5—5,5 час, то оно может переносить плавающие в воде частицы и тела на расстояния не более 15—25 км, в сизигийные приливы — больше, в квадратные — меньше. При отливном течении эта же взвешенные частицы и плавающие тела спускаются вниз по реке, совершая такие колебательные движения ежедневно по два раза и постепенно подвигаясь к устью, каждый день около 0,5 км. В верхней части реки, где отливное течение сильнее и продолжительнее, частицы спускаются по реке быстрее. В Сене, например, от Руана до устья 260 км, и по вычислению оказывается, что плавающая частичка, подхваченная в полную воду отливным течением, достигает устья через 6,25 дня.

Приливное и отливное течения, конечно, перекатывают по дну и более крупные частички в зависимости от их величины и веса на разные расстояния.

Выправительные работы и углубление речного фарватера всегда приводят к уравниванию продолжительности приливного и отливного течений, особенно в нижних частях русла, причем увеличивается и скорость распространения прилива вверх по реке.

Расстояния, на которые приливы распространяются вверх по рекам, очень различны и зависят от многих причин. Самое большое расстояние, проходимое приливом вверх по реке, ‘наблюдается в Амазонке, приливы там еще заметны на расстоянии 1400 км от океана. В р. Св. Лаврентия прилив распространяется на 700 км от устья; в Квебеке (560 км) амплитуда достигает 4,6 м.

В России в Северной Двине, в Мезени, Печоре, Амуре, а в Западной Европе во всех реках, впадающих в Атлантический океан и Северное море, прилив заходит в реки. Это обстоятельство оказывает большую помощь мореплаванию, позволяя судам с большою осадкою посещать порты, расположенные в устьях рек.

Этому обязаны своим развитием и богатством такие порты, как: Лондон, Ливерпуль, Гулль, Саутгэмптон, Бордо, Гавр, Антверпен, Роттердам, Бремен, Гамбург.

Бор. На многих реках, но не на всех, куда заходит прилив, наблюдается особенное явление, случающееся при распространении прилива: вверх по реке, называемое по-английски — бор, а по-французски — маска рэ.

На реках, где бывает бор, он случается не ежедневно, а только около сизигий, когда .приливы велики, причем каждый случай проявления бора не похож на другой, и в каждой реке явление обладает особенным характером в зависимости от местных условий.

Явление бора состоит в следующем. Он наступает обыкновенно после малой воды, причем при движении вверх по реке волны прилива в узких и малоглубоких частях ложа реки передняя часть волны становится очень крутой, возвышающейся обыкновенно над уровнем малой воды на 1—2 м. Эта крутая волна быстро идет вверх по реке (от 3 до 7 м в секунду), пересекая всю реку иногда почти по прямой линии, а иногда по кривой, причем вогнутость последней обращена к верховью реки. Если по пути встречаются в реке мелкие места, то над ними передняя часть волны рассыпается пенистым гребнем; в более глубоких же частях русла этого не бывает. Иногда бор сопровождается сильным шумом. За первою вечной близко следует еще несколько меньшей высоты; после прохождения бора в одних реках уровень воды поднимается, но не достигает высоты гребня волны бора, а в других повышение уровня идет непрерывно. При дальнейшем повышении; уровня в данном месте бор прекращается незадолго до наступления полной воды.

Обыкновенно бор поднимается выше в местах, где русло реки узко и где глубина меньше. Иногда случается, что в расширенных и более глубоких частях русла бор перестает быть заметен, а выше, в более узких и мелких местах, он снова появляется.

Особенно сильный бор наблюдается в устье р. Цяньтан-цзян, в Китае, владающей в зал. Ханчжоувань. Здесь бор в сизигии достигает 3,4 м высоты при скорости 15 «м в час (9 узлов). Судя по историческим данным, несколько столетий тому назад здесь не было столь сильного бора, что подтверждает мнение о влиянии местных условий на его образование, которые, конечно, за это время могли измениться.

На Амазонке бор достигает в сизигии 3,5—4,5 м и распространяется по реке на 300 им.

На Ганге бор силен в рукаве его дельты Хугли, где иногда он доходит до 2 м.

В Европе это явление бывает на некоторых реках Франции: Шаранте, Орне и Сене; особенно он силен на Сене, где около Кодбека, в 50 км от устья, волна бора (маскарэ), случалось, поднималась над уровнем малой воды на 2,2 м. После выправительных работ маскарэ на Сене уменьшился.

На некоторых английских реках — Тренте и Северне — тоже наблюдается явление бора; там высота его достигает 1—1,5 м.

В России, судя по некоторым, недостаточно подробным описаниям в лоции Белого моря Рейнике, возможно, что явление бора встречается в устье р. Мезени и в Мезенском заливе, или по крайней мере нечто подобное этому явлению.

Использование силы прилива

Вопрос об использовании силы прилива для технических целей, так же как и силы волнения, давно уже занимает людей. Однако технические трудности и до сих пор еще не дали возможности использовать большую силу прилива. Для достаточной выгодности предприятия необходимо соединение нескольких естественных условий и главным образом двух, а именно: приливов большой амплитуды с удобным рельефом местности, который позволил бы замкнуть бассейн большой вместимости плотиною небольшой длины. Открывая бассейн в полную воду, при отливе можно пользоваться силою падения воды из бассейна, направляя поток воды в турбины, причем последние обыкновенно вращают насаженные на ту же вертикальную ось производители электрического тока. Подобные устройства существуют, но в очень небольших размерах, например, на о. Уайт (против Саутгэмптона), там непосредственно турбина вращает мельницу. В новейших проектах предполагается улучшить подобные установки устройством рядом двух бассейнов, причем один для наивысшего уровня прилива, а другой, в то время, пока первый наполняется, служит для выхода отработанной воды, а в [малую воду и из него пользуются водой для движения нижнего ряда турбин, устанавливаемых в несколько этажей для работы при разных уровнях воды в бассейнах. Таким устройством достигается непрерывность действия турбин в течение суток.

До сих пор больших устройств подобного рода не было, но проектов имеется несколько для Англии (устье р. Северн) и для Франции (устье р. Сены). Весьма возможно, что усовершенствования в технике в будущем позволят осуществить подобные устройства.

Источник

Приливы и отливы

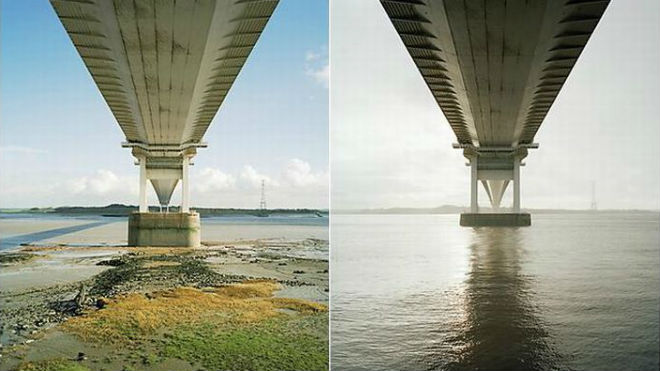

В древности мореплаватели ежедневно наблюдали повышение и понижение уровня воды, но не имели представления о природе этих процессов. Считалось, что таким образом дышит живая планета. На протяжении многих столетий ученые разгадывали загадку циклических изменений уровня воды в Мировом океане. Но лишь в 20 веке океанологи выяснили, что приливы и отливы на Земле – следствие гравитационного влияния Луны.

Что такое прилив и отлив

Прилив и отлив – изменение уровня воды в Мировом океане, вызванное влиянием на планету Луны и Солнца.

Механизм приливно-отливного процесса следующий:

- Вода постепенно поднимается, достигает пикового значения, называемого «полной водой».

- Уровень держится некоторое время, затем начинает опускаться.

- Опускание длится около 6 часов. Минимальный уровень называется «малой водой».

Средняя продолжительность цикла – 12-13 часов. Из-за вращения Земли процесс имеет определенную периодичность, отмечается 2 раза в сутки. Вертикальный промежуток между уровнями «полной» и «малой воды» – это приливная амплитуда.

Явление имеет не только суточную, но и месячную цикличность. Положение «полной» и «малой» точки изо дня в день меняется, находится в зависимости от фаз Луны – полнолуния и новолуния. Поэтому частота максимальной приливной амплитуды составляет 2 раза в месяц, минимальной – такая же.

Также высота прилива определятся особенностями рельефа берегов. Если участок суши воронкообразной формы, то при движении приливной волны берег сжимается. В итоге уровень воды становится выше, чем на соседних участках суши, имеющих другую форму. Так, из мест самых высоких приливов следует назвать:

- североамериканский залив Фанди (отметки воды – до 19 м).

- заливы Бретани в Европе (приливные волны до 14 м).

Что вызывает приливы и отливы

Главные причины образования приливов и отливов:

- гравитационное воздействие Луны (в большей степени);

- воздействие Солнца (в меньшей степени).

Воздействие Луны

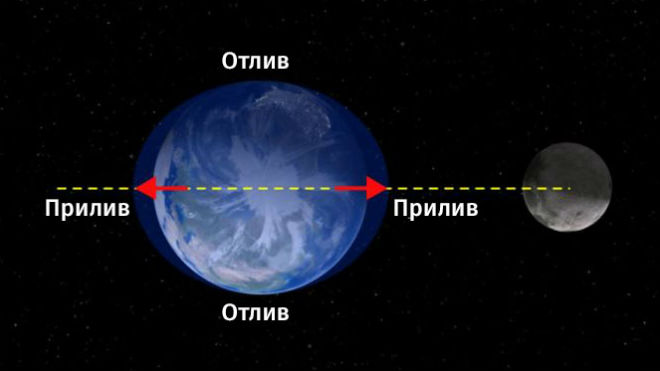

Земля и Луна пребывают в непрерывной связи согласно закону всемирного тяготения. Планета притягивает спутник, но и Луна влияет на планету. Благодаря такой связи, сохраняется определенное расстояние между орбитами космических объектов. Земля и Луна при движении то приближаются друг к другу, то отдаляются.

Когда спутник приближается к планете, планетарная кора изгибается в сторону объекта притяжения. Из-за этого воды Мирового океана смещаются, поднимаются над планетарной поверхностью. Но куда уходит вода во время отлива, когда Луна отдаляется? Водная масса не исчезает, она возвращается в исходное положение. То есть на планете вода постоянно перемещается с места на место.

Причем приливы в аналогичное время происходят и на противоположной к Луне стороне Земли. Но если в первом случае вспучивание земной коры и подъем воды обусловлены прямым притяжением спутника, то на противоположной стороне явление вызвано снижением притяжения. То есть земная кора оседает, и освободившееся пространство заполняется водой.

Поскольку оборот Луны вокруг планеты чуть больше 24 часов, то каждые следующие сутки время наступления прилива и отлива сдвигается на 50 минут. То есть волна, движущаяся со скоростью 1600 км/ч, «догоняет» спутник, за планетарные сутки переместившийся на 13°.

В астрономии считается, что приливные волны влияют на скорость движения Земли. Они создают течения, а те движутся, испытывая сопротивление земной коры. В результате планета постепенно замедляется. Несколько миллиардов лет назад земные сутки длились 22 часа. В далеком будущем Земля замедлится настолько, что ее сутки синхронизируются с лунными, и тогда приливно-отливные явления исчезнут.

Воздействие Солнца

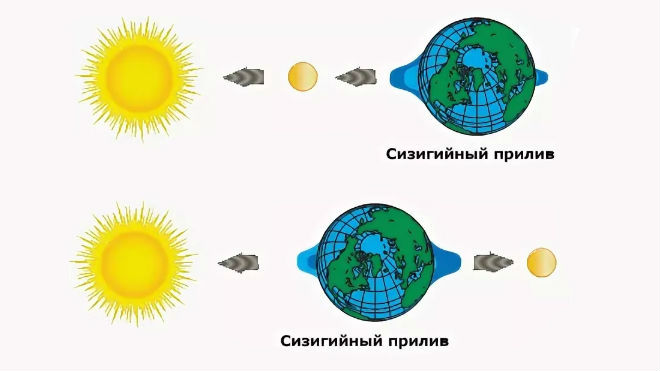

Гравитационное воздействие Солнца на Землю не так выражено, как лунное. Звезда как притягивающий объект гораздо крупнее Луны, но находится на значительном расстоянии от планеты. Поэтому солнечная приливная амплитуда меньше в 2 раза, чем лунная.

При полнолунии и новолунии три космических тела (Солнце, Луна, Земля) выстраиваются в линию. В результате солнечная амплитуда накладывается на лунную, отмечаются максимальные колебания воды – сизигийные.

Минимальный по силе прилив наблюдается при действии сил Луны и Солнца под прямым углом друг к другу. Он носит название квадратурный.

Разновидности

По длительности цикла приливы и отливы бывают следующих видов:

- Полусуточные (Атлантический океан, моря Северного Ледовитого океана). В сутки отмечаются по 2 прилива и отлива. Чередующиеся амплитуды почти не различаются, представляются синусоидальной кривой.

- Суточные (Тихий океан). Фиксируются редко. В сутки по 1 приливу и отливу. Если Луна находится на линии экватора, то вода стоит. Если спутник незначительно склоняется, то в экваториальной зоне наблюдаются небольшие приливы. Если склонение значительное, то отмечаются сильные подъемы воды в тропических областях.

- Смешанные (Тихий океан). По высоте фиксируются суточные или полусуточные явления с искаженной конфигурацией. То есть за половину суток уровень воды изменяется в соответствии с полусуточными приливами, а за сутки – с суточными. Процесс определяется склонением Луны в конкретный временной промежуток.

- Аномальные (Белое море, Английский канал). Вода поднимается и спадает, не соответствуя ни одному из вышеуказанных типов цикла. Такие явления связаны с мелководными участками, влияют на состояние речных устий, где приливы короче отливов.

Как человек использует приливы и отливы

Приливно-отливный процесс обладает огромной силой, но эффективному использованию ее на данном этапе пока не научились. Гидроэлектростанции, работающие на энергии морских приливов, начали сооружать еще в 50 годы 20 века. Но они технически несовершенны, их производительность неудовлетворительная. Поэтому сегодня приливная энергетика не распространена в мире.

Существует связь между судоходными реками и приливами. Во время морского прилива суда получают возможность зайти в реку на многие километры против течения, добраться до портового пункта. График движения судов капитаны сопоставляют с таблицами, в которых отмечено, когда будет подъем и спад воды.

В завершение следует отметить влияние колебаний океанической воды на живую природу. Особенно зависимы от процесса мелкие организмы прибрежной зоны. Их цикл жизни зависит от спада и подъема воды. Во время приливов и отливов представители фауны ищут пищу, перебираются на новое место обитания. Но даже глубоководные организмы чувствительны к колебаниям воды: с приливным циклом у них связаны изменения метаболизма и половой активности.

Источник