Веер на воде: Музей Мирового океана показал проекты будущего музея-моста

В Музее Мирового океана подвели итоги конкурса по реновации железнодорожного моста. Власти считают, что финансированием строительства этого объекта должен заняться сам музей. Руководство ММО уверено, что создание городских мостов не входит в обязанности культурного учреждения. «Афиша Нового Калининграда» побывала на оглашении результатов архитектурного конкурса и теперь рассказывает, кто же всё-таки возьмётся за строительство и как может выглядеть будущий мост-музей.

Международный конкурс проектов по реновации железнодорожного моста стартовал в начале марта. Его участники должны были придумать, как преобразовать то, что осталось от моста XIX века, — демонтировать опоры или оставить их и «вписать» в новый проект, сделать там музей, общественное пространство, быть может, кафе. Глава Музея Мирового океана Светлана Сивкова сразу отметила, что будущий мост обязательно должен быть разводным и пешеходным — чтобы корабли и яхты легко проходили по Преголе, а люди могли беспрепятственно попасть с набережной Петра Великого на улицу Портовую. Особое пожелание — разместить на новом объекте экспозицию, посвященную истории мостостроения.

На конкурс пришли заявки из десяти стран — России, Швейцарии, Канады, Ирана, Италии, США, Германии, Дании, Израиля и Белоруссии. Всего — 71 проект. Из них жюри (в основной своей массе оно состояло из архитекторов — местных, российских и европейских) выбрало 10 лучших проектов. Это совсем не значит, что в скором времени какой-то из них будет реализован. По словам Светланы Сивковой, Министерство культуры решило, что музей должен восстановить мост за свои средства, а таких денег у учреждения нет. Всё, что смог сделать музей, — провести конкурс с небольшим призовым фондом в 300 тысяч рублей и собрать таким образом «банк идей», определить возможные направления реновации.

«Проект восстановления моста — стратегически важный для городского развития, — уверена куратор конкурса, член Международной академии архитектуры и Российской академии художеств Ирина Коробьина. — Как возродить к жизни чудом избежавший утилизации старый мост, памятник инженерной мысли своего времени и памятник истории города? Какова степень вмешательства [при реновации]? Что допустимо, что нет? Это очень сложные вопросы. И музей выбирает самый эффективный и корректный инструмент для ответа — он проводит творческий конкурс».

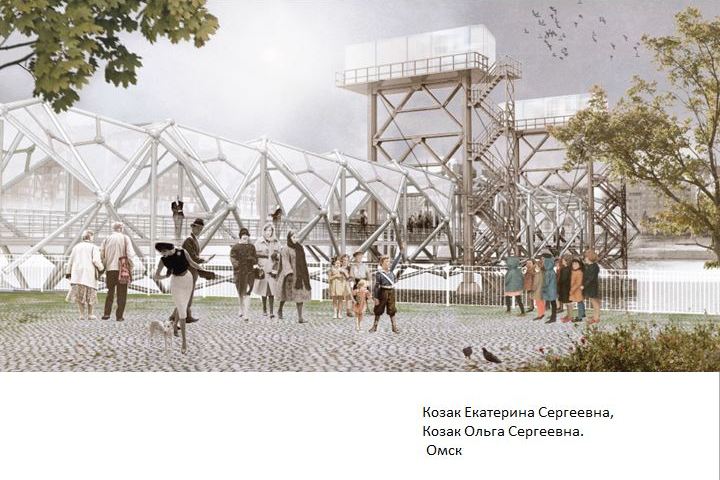

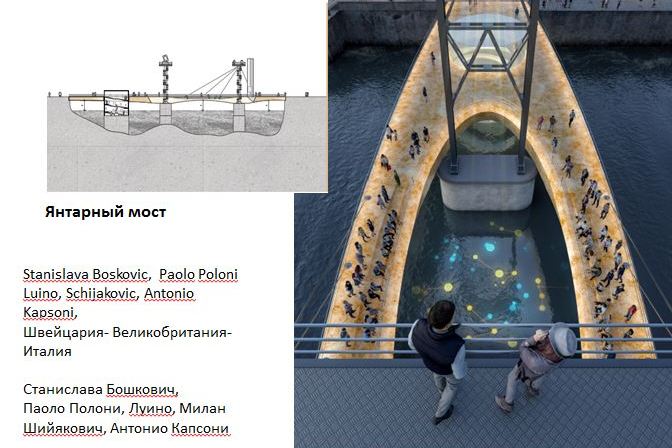

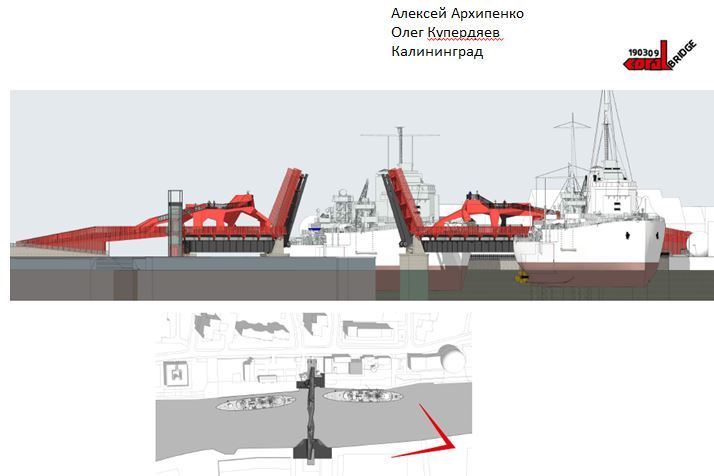

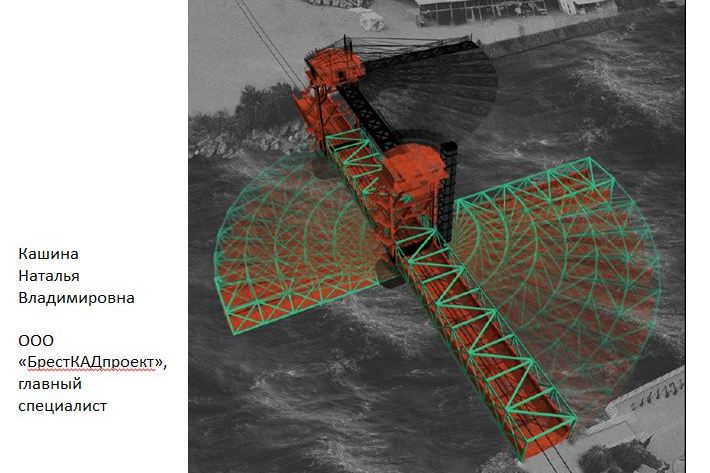

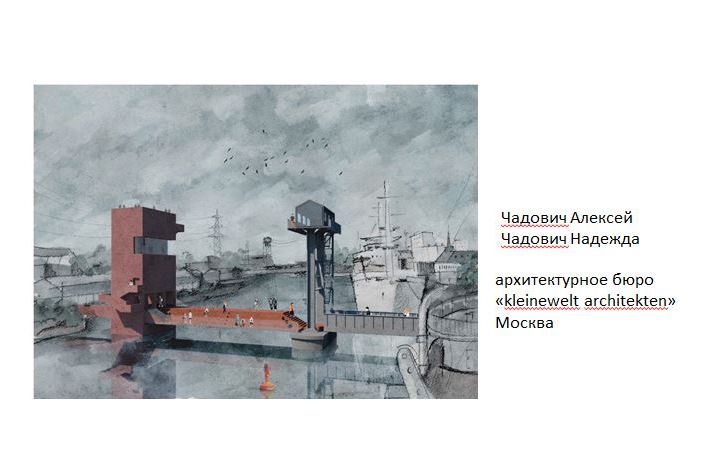

В шорт-лист конкурса вошли проекты с очень разными подходами к реновации. Архитектор Наталья Кашина предложила превратить мост в «веер» на воде. По её проекту, часть сооружения может крутиться вокруг собственной оси, открывая проход по реке для яхт и кораблей. Ольга и Екатерина Козак из Омска создали проект-отсылку к молекуле воды. Не обошлось без янтарного моста. С такой идеей выступила группа архитекторов из Швейцарии, Великобритании и Италии. Московская «Студия Олега Чулакова» решила сделать мост комфортной пешеходной зоной со множеством скамеек и зеленью. Одним из трех лучших проектов, которые разделят между собой призовой фонд, жюри назвало работу Евгении Ермошко из Санкт-Петербурга. Это такая очень бережная по отношению к мосту история, позволяющая максимально сохранить его историческую часть и минимизировать «новострой». Также в числе лидеров проект Елены Тугушевой и Марины Родригес. Председатель жюри, президент Союза московских архитекторов Виктор Логвинов назвал этот проект самой экологичной идеей: обилие деревянных конструкций и зелени делают мост своеобразным оазисом в центре города. Однако не очень понятно, как всё это будет существовать в холодное время года. Ещё один проект в топе — работа молодого архитектора из Томска Анастасии Склюевой: мост сохраняется, но «обрастает» стеклом и металлом.

Архитектурный конкурс музей провёл на свои деньги. Несмотря на отсутствие средств на реализацию проекта руководство ММО всё же надеется, что задумка будет реализована к 2024 году. «Денег на создание этого моста нет, — признаётся глава Музея Мирового океана. — Знаете, мне кажется, что это не наша функция — создавать мосты в городе. Это забота города, забота региона — сделать так, чтобы соединились районы, чтобы люди передвигались, и им было комфортно».

Текст — Алина Белянина, эскизы проектов предоставлены Музеем Мирового океана

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Источник

Экспозиционный корпус « Планета Океан »

Экспозиционный корпус «Планета Океан» станет доминантой нового музейного центра, в который также войдут Военно-морской центр «Куб воды» и фондохранилище с экспозицией «Глубина» и образовательным центром «ОКЕАНиЯ».

Такой всеобъемлющий музейный центр станет уникальным научно-культурным комплексом, сохраняющим и представляющим Знание об Океане.

В архитектурной концепции музейного центра использованы геометрические фигуры: шар и куб. Экспозиционный корпус «Планета Океан» будет выполнен в форме шара, что созвучно с формой Планеты, а фондохранилище и павильоны Военно-морского и Образовательного центров – в форме куба, что рождает ассоциативную связь с единицей измерения объема Океана.

Архитектурная концепция разработана Архитектурной мастерской О.С. Романова (Санкт-Петербург, 2011)

Рабочий проект выполнен ОАО «Конструкторское бюро высотных и подземных сооружений» (генеральный директор А.А. Панферов, Санкт-Петербург, 2012)

Проект финансируется из средств Федеральной целевой программы «Культура России (2012—2018 годы)»

Здание находится в стадии строительства, планируемый срок открытия — 2022 г.

Экспозиционный корпус «Планета Океан»

Идея экспозиции

Современный Корабль науки под названием «Планета Океан» путешествует вокруг света с целью открытия, изучения, сохранения Мирового океана и ответа на вопрос: на что сегодня может надеяться человечество?

Основная форма представления экспозиций – эксплораториум

Члены экспедиции Корабля «Планета Океан» узнают все об Океане: получат сведения о Планете в режиме on-line, пройдут через огромные морские аквариумы, посетят кинопланетарий, обсерваторию, станут участниками интерактивных занятий и большую часть экспонатов смогут потрогать руками!

Термины экспозиции

Лаборатории = разделы экспозиции

Член экспедиции = посетитель

Дежурный по Планете = экскурсовод

Экспедиция = экскурсионный маршрут

Каюты= места расположения коллекций

Кают-компания = кафе

Лавка боцмана = сувенирный магазин

Салон команды = конференц-зал

Прилегающая территория

• Парк науки

• Зона рекреации «Янтарное море»

• Яхтенный причал

• Площадь морских парадов

Уважаемые посетители сайта!

Вы можете принять участие в строительстве нового корпуса Музея Мирового океана, сделав целевое пожертвование в любом размере. Музей с благодарностью примет любую вашу помощь и в благодарность за нее предоставит вам членство в Клубе друзей музея , предполагающее ряд привилегий! Кроме того, ваше имя пополнит почетный список персональных благодарностей. Перевод на банковский счет музея осуществляется платежным поручением. Реквизиты и образец платежного поручения можно скачать здесь.

выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Источник

Музей Мирового океана в Калининграде

Музей Мирового океана в Калининграде — это одно из самых уникальных и необычных мест в городе, привлекающее жителей и гостей города. Основан в 1990 г. и известен всей стране как музейный комплекс и центр научных исследований. Его филиалы находятся в г. Светлогорске (Люди моря) и Санкт-Петербурге (ледокол Красин).

Кто-то скажет: «занудство, музеи». Но это совсем не так. Где вы сможете ходить в музее как будто находитесь в порту, на военно-морской базе, аэродроме или просто на корабле? Так вот это — то самое место. Экспозиция огромная. Настоящие морские суда, подводная лодка и уникальный гидросамолёт! Все пропитано морской романтикой, почти как в море.

В 2020 г. отмечает свой юбилей. 30 лет назад это была полузаброшенная неприглядная территория — сегодня одна из самых современных, технологичных и лучших музейных площадок в городе.

Самый первый и один из главных экспонатов — судно «Витязь», его история очень большая и многогранная.

«Марс» — предыдущее его название. Построен в 1939 г. в Германии. Должен был осуществлять регулярные рейсы в Испанию и Португалию. Во Второй мировой войне был военно-транспортным судном.

С 1946 г. по военным репарациям после некоторых изменений в части правопреемников передано Советскому Союзу. Позднее после череды переименований, переоборудования, внесения технических изменений к 1949 г. «Витязь» стал настоящим научно-исследовательским судном института океанологии П.П. Ширшова РАН, он был самым оснащенным и оборудованным для океанологических исследований.

До 1979 г., за тридцать лет совершил огромное количество изысканий, а также множество открытий. Благодаря НИС «Витязь» советская наука смогла сделать существенный прорыв в области изучения морских глубин, ихтиологии, фауны. Он приобрел всемирную известность, во время стоянок в зарубежных портах к нему выстраивалась очередь, чтобы посетить легендарный корабль. В книге почетных гостей есть запись, которую оставил Жак Ив Кусто (1910-1997) – легендарный исследователь, путешественник, создатель акваланга.

Время не щадит ни оборудование, ни механизмы. К сожалению, в 1979 г. он был списан и выведен из состава флота. Ко всему непростые времена, начинавшиеся в СССР, не позволили продолжать исследовательскую работу, даже элементарное поддержание судна в целостности. Долгие годы он простоял в порту Калининграда, до 1990 г. полностью обветшал, подвергся разрушению.

Немецкими специалистами было сделано заключение – восстановлению не подлежит. Но порезать на металл легенду было немыслимо. Его решили восстановить. Привели в порядок внутренние убранства, отремонтировали палубу, покрасили, и красавец «Витязь» пришел на стоянку у главного корпуса.

Произошло второе рождение — это было невероятное событие. В ноябре 2007 г. ему присвоен статус «Памятника науки и техники 1 ранга».

Сегодня на нём множество различных экспозиций.

Жизнь судна «Витязь» в наши дни

Это уникальные внутренние помещения интерьеров 1950-х, медицинский блок, фонарный склад, буфет, салон команды. Каюта капитана одна из немногих, которая почти полностью сохранилась. Меблировка выполнена со вкусом, очень много дерева, не сразу понимаешь, что находишься на корабле, очень уютно.

Ходовая рубка, устройства управления механизмами. В узле связи можно попробовать поработать на ключе и услышать звуки Морзе.

Судовая библиотека – единственная в своём роде, она входила в единый реестр библиотек Советского Союза. В ней размещено панно-интарсия, которое изготавливалось в г. Висмаре (Германия), при переоборудовании 1946 – 1948 гг.

Можно увидеть машинное отделение, где стоит настоящий немецкий двигатель фирмы Krupp мощностью 3000 тыс. л/с.

Посетив экспозицию флоры и фауны, с реальными экспонатами, добытыми при исследовании, можно представить, насколько богаты водные просторы различными организмами, о существовании которых не подозреваешь.

Экспозиции судна-музея познавательны и будут интересны как взрослым, так и детям.

Помимо ознакомления с музейными экспонатами на судне есть отель. Гостевые номера названы именами писателей маринистов. В них можно расположиться на отдых, почувствовать себя в момент похода по морям и океанам. Рядом расположена бесплатная парковка.

Средний рыболовный траулер СРТ-129

Это единственное в стране судно-музей, посвященное рыбопромысловому флоту. До 1991 г. в СССР насчитывалось более 3200 промысловых судов, добываемый объём 11,2 млн тонн рыбы.

СРТ был передан в счет репараций после войны Советскому Союзу. Тяжёлые послевоенные голодные годы требовали от Калининградских рыбаков множество усилий и сноровки, осваивать новые методы в неизведанных районах для рыбной ловли. Именно на таком типе судна в середине 1950-х вышли на добычу. Она была чрезвычайно сложной, новые неизвестные районы, найти рыбные косяки не так было просто. Маломерность и небольшая автономность судна не позволяла накапливать большие объёмы продуктов ловли в трюме, и требовалась постоянная перегрузка, из-за чего приходилось задействовать дополнительные человеческие ресурсы.

Но уже к 1960-м Калининградской флотилией добывалось 11% рыбы от общесоюзного количества добываемых ресурсов.

Экспозиция СРТ-129 посвящена «Пионерам океанического лова». Здесь представлена история промысла в Советском Союзе. Быт, работа, жизнь на судне. Уникальные предметы были собраны в единое целое, чтобы как можно подробнее рассказать о труде рыбаков во время похода. Различные орудия лова, канаты, сети, приспособления, рыбодел и так далее.

СРТ оборудован парусом, который был необходим для повышения скорости при переходах, а также являлся аварийным устройством, в случае выхода из строя двигателя, так скажем «дотянуть до ближайшей помощи».

На траулере можно осмотреть трюм, жилой отсек, салон команды, ходовую рубку и каюту капитана.

Он уникален тем, что обычно такие суда эксплуатировали не долго. Они быстро окупались и сразу же сдавались в металлолом. СРТ-129 повезло. По назначению он проработал совсем не много и сразу же отправился на легкую работу в службы ВМФ как морская лаборатория, для измерений и наблюдений в Балтийском море. К 1996 г. списали и передали в Калининградский рыбный порт. Там его установили, как памятник промысловикам. Но порт — режимный объект, пустить гостей и посмотреть его задача сложная, хлопотная. Выход был найден — передать в Музей Мирового океана.

СРТ-129 встал на стоянку на свое первое в музее почетное место, в память о первопроходцах, пионерах рыбопромыслового флота.

Научно-исследовательское судно — «Космонавт Виктор Пацаев»

При испытании баллистических ракет, запуска спутников космических аппаратов, работы орбитальных станций требовалось получать постоянные сведения о состоянии техники, работе всех узлов. Телеметрические данные должны мгновенно оказываться на рабочем месте специалистов, на земле. В ЦУП (центр управления полетами) стекаются одновременно, ежесекундно сотни показаний. За ними следят десятки операторов. Лишь полный контроль над техникой позволит проводить запуски, полёты, спуски успешными. А ведь спутники и космические корабли стоят баснословных денег, секундная потеря связи, приём или передача данных, может привести к непоправимым последствиям и даже к человеческим жертвам. В момент запусков или нахождении на орбите объекты треть маршрутного времени находятся над морями и океанами, а это означало полную потерю связи, в океане не было возможности поддерживать устойчивую и постоянную связь. Полёты «вслепую» представляли огромную опасность потери объекта, а также точность выведения на орбиту зависела от постоянного контроля.

Было решено создать морские суда особого назначения, оснащенные специальным оборудованием, которые позволят избежать проблем с отсутствием связи в невидимых точках. С их помощью станет возможным проводить испытания, тестировать новые системы, отрабатывать нештатные ситуации.

С 1960 г. первые три корабля были оснащены по последнему слову техники и приступили к выполнению своих задач. Первый пилотируемый полёт Ю.А. Гагарина был обеспечен судами Краснодар, Долинск, Ворошилов.

С 1959 и до 1991 г. было создано 17 спец судов и называлась они — СКИ ОМЭР (Служба космических исследований Отдела морских экспедиционных работ АН СССР). Все корабли разные и по-разному были оснащены, со временем и опытом менялись технические средства и устройства. Если на первых судах были установлены только кунги от спецмашин в трюмах, то поздние модификации поражают своими техническими усовершенствованиями. Даже на фото они кажутся величественными и самыми совершенными.

Источник