Распределение солености в Мировом океане

|

Распределение солености воды на поверхности океана. Вцелом оно находится в полном согласии с распределением составляющих водного баланса океана — с осадками и испарением (см. рис. 10.2, рис. 10.3).

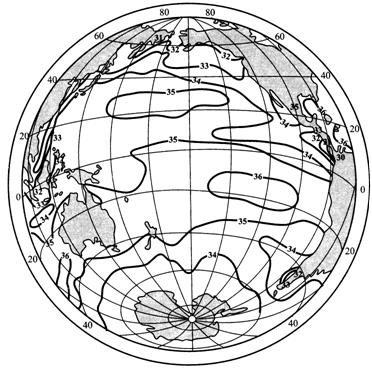

Рис. 10.3. Соленость (‰) на поверхности Мирового океана (средняя годовая)

Зональные закономерности в распределении солености на поверхности океана показывают средние годовые карты изолиний равной солености — изогалин (рис. 10.3). По картам видна общая картина уменьшения солености в направлении к высоким широтам, связанная с увеличением в этом направлении разницы x-z и материкового стока, и понижения солености воды (до 34—35‰)непосредственно в экваториальной зоне, обусловленная резким повышением количества осадков и несколько пониженными значениями испарения (зона штилей и повышенной влажности воздуха). Выделяют зоны повышенной солености в тропических районах по обе стороны экватора, связанные с пониженным количеством осадков и повышенным испарением в районах сильных пассатных ветров.

Широтное (зональное) распределение солености воды на поверхности Мирового океана нарушают три фактора: течения, реки и льды.

Течения в океанах в средних широтах (около 40°) у западных берегов направлены на север и юг от пассатных потоков в сторону полюсов: на север в Северном полушарии и на юг в Южном. Они переносят более соленые (и теплые) воды в направлении высоких широт. С севера и юга из умеренных широт, вдоль восточных берегов океанов течения направлены к области пассатов, они несут менее соленые воды. Оба эти элемента общей циркуляции вод нарушают зональное распределение солености, и у западных и восточных берегов океанов наблюдается почти меридиональное направление изогалин. Например, в Атлантическом океане у восточных берегов Северной Америки соленость значительно ниже, чем у побережья Европы.

Реки опресняют предустьевые районы океанов и особенно морей. Очень велико влияние Ганга, Нигера, Конго (Заир) и, конечно, Амазонки, опресняющее влияние которой ощущается в океане на расстоянии порядка 1000 км от места впадения реки в океан. Существенно опресняют арктические моря Обь, Енисей, Лена.

|

Продолжение рис. 10.3

Роль сезонных льдов еще недостаточно оценена. Зимой, в стадии замерзания, они приводят к осолонению воды, а весной — наоборот, таяние льда приводит к заметному уменьшению солености воды. Помимо общего уменьшения солености к высоким широтам, связанного с превышением осадков над испарением и таянием материковых пресных льдов, существенное опресняющее влияние имеют льды, тающие в заливах, особенно весной.

Из общей схемы распределения солености воды на поверхности Мирового океана, представленной картами (см. рис. 10.3), выпадают внутренние моря, где опресняющее влияние рек часто очень велико. Так, соленость воды Балтийского (10—12‰, в заливах 2—6‰),Белого (24—30‰), Черного (16—18‰), Азовского (10—12‰)морей заметно меньше солености вод океана. Но бывает и наоборот — существенное увеличение солености в некоторых внутренних морях. Например, если пресная составляющая водного баланса невелика, а испарение воды значительно, соленость вод может достигать 38—39‰ (Средиземное море, Персидский залив) и даже 40—42‰(Красное море).

К более соленым по сравнению с другими океанами относятся поверхностные воды Атлантического океана (в среднем 35,3‰без внутренних морей). Менее соленая вода в Тихом (34,6‰)и Индийском (34,7‰)океанах. Значительно опреснена вода верхних слоев в Северном Ледовитом океане (29—34‰, у берегов менее 10‰).

Распределение солености в толще вод океана.На поверхности океана различия в солености наибольшие, здесь они определяются процессами, формирующими водный баланс: соленость выше там, где пресная составляющая мала, и ниже в районах, где приток пресной воды высок. Распределение солености на глубинах зависит от условий перемешивания с вышележащими слоями и от горизонтального переноса вод течениями. Поэтому вертикальная структура вод океана весьма неоднородна, в океане существуют слои и пониженной солености толщиной в несколько сотен метров, простирающиеся по горизонтали на тысячи километров. Общую закономерность их распределения хорошо показывают разрезы вдоль меридианов для трех океанов (рис. 10.4). Для Атлантического океана повышенная по сравнению с другими океанами соленость на поверхности сохраняется и на нижележащих горизонтах; для этого океана вообще характерна наибольшая вертикальная изменчивость солености. В Тихом океане, напротив, соленость наиболее однородна по вертикали. В целом соленость в высоких широтах с глубиной повышается, а в тропических областях понижается. Соленость вблизи дна во всех океанах составляет 34,6—35,0‰.

Рис. 10.4. Соленость (‰) на меридиональных разрезах в океанах Атлантическом (а),Тихом (б), Индийском (в)

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Источник

Распределение солености в Мировом океане

Соленость поверхностных вод определяется соотношением осадков и испарения в различных районах океана, речным стоком, переносом солей морскими течениями, образованием и таянием льда.

Средняя соленость вод Мирового океана составляет 35‰.

Соленость поверхностных вод колеблется, если не считать полярных и приустьевых районов, в сравнительно небольшом диапазоне (32-38‰) Однако даже самые незначительные изменения общего содержания солей (солености) могут оказать большое влияние на процессы, протекающие в океане (перемешивание, градиентные течения, устойчивость слоев и др.)

В морях пределы колебания солености гораздо более широкие (примерно от 1 до 42‰), что существенно сказывается на гидрологическом режиме.

На распределение солености в поверхностном слое Мирового океана оказывают влияние процессы, как уменьшающие, так и увеличивающие соленость. Речной сток оказывает значительное местное влияние на соленость морей (особенно внутренних) и приустьевых участках океанов. Таяние льда влияет на соленость лишь в высоких широтах в определенное время года. Поэтому основным процессом в формировании солености поверхностного слоя является соотношение значений испарения и осадков, интенсивность которых в отдельных районах и в разные сезоны далеко не одинакова и зависит от климатических условий.

В экваториальной зоне в соответствии с превышением осадков над испарением соленость поверхностного слоя сильно понижена и составляет в среднем 34,4‰. При этом она наиболее низка в Тихом океане (34,0‰), выше в Индийском (34,6‰) и Атлантическом (35,0‰).

С удалением от экваториальной зоны соленость поверхностных вод быстро увеличивается, достигая в районе пассатов 35,8‰ (25-З0° с.ш.) и 35,7‰ (20-25° ю.ш.). Здесь в зоне высоких температур и пассатных ветров существуют наиболее благоприятные условия для сильного испарения. Все это приводит к повышению солености поверхностных слоев океана. Наибольшая соленость наблюдается в Атлантическом океане, где в районе Азорского максимума она достигает 37,9‰ (максимум на поверхности открытого океана). В Тихом и Индийском океанах она несколько ниже — 36,5‰. В умеренной зоне, где температура ниже, а осадков больше, соленость понижается с увеличением широты, но система поверхностных течений перераспределяет соленость вод умеренной зоны. Так, Северо-Атлантическое течение выносит воды высокой, солености в Норвежское море, а Восточно-Гренландское и Лабрадорское течения несут распресненные таянием льдов и осадками воды в северо-западную часть Атлантики. В зоне встречи этих течений образуется резко выраженный горизонтальный градиент солености.

На распределение солености у берегов оказывает распресняющее влияние сток таких крупных рек, как Амазонка, Конго, Ганг и других, а в районах постоянного подъема глубинных вод (при сгонных ветрах) — апвеллинг, приводящий к осолонению поверхностных вод.

На поверхности Северного Ледовитого океана соленость понижена вследствие значительного влияния стока сибирских рек и процессов таяния льда в летнее время. В зимний период при льдообразовании соленость повышается.

В антарктических водах распределение солености имеет хорошо выраженный широтный характер с понижением значений к Антарктиде вследствие таяния льдов.

Распределение солености на поверхности морей характеризуется большими контрастами и разнообразием, обусловленным влиянием речного стока и климатическими условиями окружающих их материков. Так, вблизи устьев рек соленость падает до нескольких промилле, тогда как в условиях сильного осолонения соленость доходит до 42‰ (Красное море, Персидский залив). В Средиземном море высокая соленость (до 40‰) наблюдается в его восточной части, в то время как сообщающееся с ним Черное море имеет соленость поверхностного слоя всего около 17‰.

Еще большие контрасты солености наблюдаются в отдельных районах морей. Так, в заливе Акаба (Красное море) соленость достигает 46,5‰ (абсолютный максимум на поверхности Мирового океана).

Почти повсеместно изменение солености по вертикали имеет довольно сложный характер. Значительные изменения солености происходят в верхней части океана в слое 1500-2000 м. В глубинной зоне всех океанов (ниже 2000 м) изменения солености заключены в диапазоне 34,6-35,8‰, а в придонном слое соленость сохраняется в пределах 34,7-34,9‰.

В целом, в изменении солености по вертикали имеются большие различия как между океанами, так и между отдельными их частями.

Слой в океане (море), в котором вертикальные градиенты солености повышены по сравнению с градиентами вышележащих или нижележащих слоев, называются галоклином. Резко выраженный постоянный слой скачка солености наблюдается в таких морях, как Черное и Балтийское, где он обусловлен распреснением поверхностных вод речным стоком и поступлением в придонные слои более соленых вод из соседних бассейнов.

В высоких широтах Мирового океана наблюдается хорошо выраженный сезонный слой скачка солености, образование которого связано с периодом интенсивного таяния льда.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Распределение солености, температуры и плотности в Мировом океане

Средняя соленость Мирового океана равна 35‰. Однако на его обширных пространствах соленость неодинакова и изменяется под влиянием испарения с поверхности океанов и морей, выпадения осадков, материкового стока, образования и таяния льдов. Кроме того, существенную роль играет перенос вод течениями, вертикальное перемещение водных слоев и др. Эти и другие процессы определяют вертикальное и горизонтальное распределение солености в океане.

Средняя соленость поверхностных вод океана 34,73‰, но в его разных районах соленость различна. Так в открытых частях океана величины солености изменяются в пределах примерно от 33 до 37‰, а в морях от 2‰ (Финский залив) до 42‰ (Красное море).

В общих чертах распределению солености на поверхности Мирового океана свойственна географическая зональность. Наименьшая соленость наблюдается в высоких широтах, что объясняется малым испарением, значительным количеством осадков, большим речным стоком (в Северном полушарии), таянием льдов в летнее время. С приближением к тропикам соленость заметно увеличивается, достигая максимума между 20 и 25° широты. Увеличение солености здесь было вызвано большим испарением и малыми величинами осадков. Самую высокую соленость в этих широтах имеет Атлантический океан (37,9‰), Индийском и Тихом океанах она не превышает 36–36,5‰. В экваториальной полосе соленость ниже несколько ниже (34-35‰), чем в тропиках, так как здесь больше количества осадков и меньше испарения. Зональное распределение солености на поверхности океана местами нарушается течениями. Так, Гольфстрим и Северо-Атлантическое течения выносят теплые, более соленые воды из тропиков в высокие широты.

В районах впадения в океан крупных рек (Ганг, Нигер, Конго и др.) их воды опресняют обширные прибрежные зоны, откуда менее соленые воды распространяются на 500–1000км от берега, нарушая зональность распределения солености.

В Северном Ледовитом и Южном океанах, где круглосуточно существуют льды, их таяние в весенне–летний сезон частично опресняет поверхностные океанические воды, уменьшая соленость последних. Это вызывает некоторые отклонения от зонального распределения величин солёности.

Соленость не одинакова от поверхности до дна. Её наиболее заметные изменения наблюдаются от поверхности лишь до горизонта 1500м. Глубже величины солёности различают незначительно до дна, где они равны 34.5-35‰. Общая закономерность вертикального распределения солёности – её увеличение с глубиной. В разных районах океана изменения величин солёности в зависимости от глубины происходят неодинаково: в одних случаях солёность увеличивается, в других – уменьшается. Так, в полярных районах солёность от тонкого верхнего однородного слоя заметно повышается до горизонтов 1000–1500м. В умеренных широтах минимум солёности наблюдается на горизонтах 600–1000. В тропической зоне солёность с глубиной убывает от верхних слоёв до горизонтов 800–1000м, затем она увеличивается. В экваториальном поясе солёность от поверхности значительно увеличивается до горизонта 100м, где её величины максимальны, а глубже она очень медленно изменяется от верхних к нижним слоям. Изменения солености в зависимости от глубины связаны с перемещением и притоком вод из других районов океана.

Температура воды Мирового океана изменяется в довольно широких пределах по горизонтали, по вертикали и во времени. Главные причины ее пространственно-временной изменчивости следующие: значительные различия прогрева воды за счет солнечной радиации и охлаждения вод при отдаче тепла в атмосферу в разных районах океана; перераспределение тепла течениями; перемешивание верхних нижележащих слоев; образование и таяние льда в высоких широтах и др.

Средняя температура поверхностных вод для всего Мирового океана равна 17,54°C. На его обширных открытых пространствах наблюдаются величины температуры от -2 до 29°C. Нижняя граница определяется температурой замерзания, а верхняя – теплообменом на поверхности океана.

В Мировом океане в целом распределение температуры на поверхности носит зональный характер, так как поступление солнечного тепла зависит от географических широт. Оно наибольшее в экваториальной зоне, поэтому в ней наблюдается и самая высокая поверхностная температура воды. Линия наивысшей температуры воды называется термическим экватором. Он проходит между 5-10° с.ш. Возле него средняя годовая температура воды 27-28°С. Эта линия в Северном полушарии смещается на 7-10°С к северу летом и к югу — зимой. В тропиках температура воды 25-27°С отмечается в западных частях океанов, а в восточных районах она на 8-10°С ниже, что объясняется притоком относительно холодных вод с севера в Северном полушарии и с юга — в Южном. В полярных водах температура воды на поверхности находится в пределах от нулевых значений до близких к ним отрицательных величин.

Однако широтная изменчивость поверхностной температуры воды неодинакова в разных районах океана. Течения местами переносят более теплые или более холодные воды из одних широтных зон в другие, повышая или понижая температуру воды в этих районах. Наиболее характерные примеры – перенос теплых вод Гольфстримом в северо-западной части Атлантического океана и теплым течением Куросио в северо-западном районе Тихого океана. В этих районах температура воды на поверхности несколько превышает среднеширотные значения.

Отепляющую роль играют материковые воды, поступающие летом в прибрежную часть Северного Ледовитого океана. Температура воды на поверхности здесь выше по сравнению с ее среднеширотными величинами. Температура воды, как правило, понижается с глубиной, но это понижение происходит по-разному в различных районах океана. В общем случае величины поверхностной температуры сохраняются до горизонтов 50–75м, а глубже они понижаются, что особенно заметно выражено между горизонтами 200–1000м, местами до 2000. Еще глубже воды довольно однородны по температуре, которая несколько понижается ближе ко дну, и в придонных слоях она, в основном, равна 2-3°С.

Средняя плотность поверхностных вод Мирового океана 1,02474 г/см. Величина плотности зависит от температуры и солености воды, а на глубинах – и от давления. Она несколько изменяется на пространствах Мирового океана в соответствии со значениями температуры и солености воды. Самая общая закономерность распределения плотности на поверхности океана – изменение ее величин от минимальных в экваториальной зоне до максимальной в полярных областях. Это объясняется понижением температуры от экватора к полюсам, влияние которой на плотность в данном случае более значительно, чем воздействие солености.

В Мировом океане плотность увеличивается с глубиной. При этом в верхних слоях, примерно до горизонтов 1000–1500м, она довольно быстро повышается с глубиной, а затем увеличение происходит медленно и на весьма малые величины.

Морские льды.

В полярных широтах в открытом океане и в морях находятся льды. По происхождению они бывают: 1) морские, образующиеся при замерзании морской воды; 2) пресноводные, вынесенные реками; 3) материковые или айсберги.

Процесс замерзания морской воды, в силу ее S‰, отличается от замерзания пресной воды. В соленой воде до самого момента охлаждения и замерзания верхний слой делается все тяжелее и нагружается, а к поверхности поднимаются более теплые низлежащие слои. Это затрудняет образование льда. При замерзании воды из нее выпадает соль, повышая S‰ низлежащего слоя. Вода опускается, усиливая перемешивание. Таким образом, море дольше, чем пресные водоемы остается открытым и согревает сушу.

При образовании льда сначала образуются кристаллы в виде игл или пластинок, образуя ледяное сало. Если на переохлажденную поверхность выпадает снег, то он образует кашеобразную массу – снежуру. Ледяное сало и снежура, смерзаясь на волнующейся морской поверхности, образуют круглые, диаметром 30-50см, льдинки – блинчатый лед, который, смерзаясь, переходит в неподвижный ледяной покров, связанный с берегом, называемый припаем. Толщина его достигает 3м, при благоприятных условиях и отсутствии волнения может достигать 500м. особенно устойчивый и мощный называют шельфовым льдом. Льды с поперечником >0,5км называют ледяными полями, меньшие – льдинами. При штормах льдины, трескаясь, нагромождаются друг на друга и образуют торосы. Многолетние льды называют паком. Это мощные ледяные поля толщиной 3-5м. В Северном Ледовитом океане лед держится весь год и находится в постоянном дрейфе. Зимой там образуется припай и плавучие льды, летом – только плавучие льды. В Баренцевом море, согреваемым Атлантическим течением, льдов нет. Белое море из-за сильных приливно-отливных течений изобилует торосами и битым льдом.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник