- Шельф — это. Понятие, определение, граница шельфа, глубина, структура и разработки

- Значимость шельфа для государства

- Смысл борьбы за владение шельфом

- Добыча нефти на шельфе

- Статистические показатели добычи

- Рыбный промысел

- Добыча полезных ископаемых

- Шельфовые ледники — туризм будущего

- Минеральные ресурсы Мирового океана

- Континентальный шельф — Continental shelf

- СОДЕРЖАНИЕ

- Топография

- Географическое распределение

- Отложения

- Шельфовые моря

- Биота

- Экономическое значение

Шельф — это. Понятие, определение, граница шельфа, глубина, структура и разработки

- 1 Апреля, 2019

- Советы туристу

- Руслан Губкин

Шельф — это прибрежная часть моря или океана относительно небольшой глубины с ровной поверхностью и незначительными уклонами. Границы шельфа начинаются с береговой зоны моря или океана и заканчиваются бровкой, где начинается резкое увеличение глубины. Образование таких прибрежных зон связано с тем, что примерно 18–20 тысяч лет назад они были частью суши, но из-за резкого таяния льдов ушли под воду. В теории существует два фактора, повлиявших на образование шельфов: эрозия и отложения осадочных пород.

Значимость шельфа для государства

Континентальный шельф — это территория моря или океана, находящаяся за пределами любого прибрежного государства. Грубо говоря, если шельф не принадлежит ни одному из государств, он зовется континентальным. Именно за такие места в мире между прибрежными странами на данный момент ведется активная борьба за право на владение ими.

Ведь наличие в территориальной зоне государства шельфа — это не только географическая особенность, но и приятный бонус в виде сотен миллиардов долларов. Речь идет о добыче черного золота – той самой всеми желаемой нефти, за добычу которой идут порой целые полномасштабные экономические войны.

Смысл борьбы за владение шельфом

Свидетельством борьбы может послужить относительно недавний отказ ООН России в расширении границ своего континентального шельфа. Причина – недостаточность доказательств. Связано ли это с непростой и во многом ангажированной обстановкой в самой ООН? Отчасти да, по крайней мере, у России есть все основания так считать, ведь очень многие решения в этой организации вызывают подозрения в том, что они были продиктованы интересами западных стран, в частности, США.

Россия планирует потратить 1,5 миллиарда рублей на изучение протяженности своего арктического шельфа. США и Канада также проводили совместные экспедиции по изучению территорий Арктики в 2001 и в 2010 годах. Помимо перечисленных государств на эти места претендуют и скандинавские страны.

Добыча нефти на шельфе

Что такое шельф? С этим мы разобрались, теперь перейдем к вопросу извлечения практической пользы из него.

Нефтегазовые запасы на материках неуклонно истощаются, поэтому альтернатива добычи шельфовой нефти с каждым годом становится все более актуальной. Сложность состоит в том, чтобы найти наиболее выгодный и технологичный способ извлечения углеводородных ресурсов из подводных недр. Интенсивная добыча требует больших затрат, поэтому для извлечения максимальной выгоды требуется высокая цена на мировых рынках. На сегодняшний момент из 120 стран, имеющих выход к морю, около 55 разрабатывают нефтяные месторождения, и их количество продолжает неуклонно расти.

Статистические показатели добычи

Наибольшая доля добычи морской нефти (75 %) и газа (85 %) приходится на Мексиканский залив, озеро Маракайбо (Венесуэла), Северное море и Персидский залив. Добыча ведется, как правило, на глубине 300 м, для этого используют стационарные платформы, изготовленные из стали или бетона. Для разведки, как правило, на глубине 1200–1600 м используют плавучие суда и буровые установки. Самой более преуспевшей в это деле страной являются США, на ее долю приходится около 40 % всех установок.

Благодаря шельфовой добыче Великобритания и Норвегия совсем отказались от импорта и продают нефть в другие страны. Во многих странах прирост нефти за счет морских месторождений составил 35–50 %. Разведка шельфа — это одно из самых приоритетных направлений деятельности для многих стран, в том числе и для России.

Рыбный промысел

Китай, Япония, США, Франция, Россия — вот немногие страны, использующие возможности создания целых морских плантаций. Здесь можно выращивать, например, устриц, морскую капусту или морские гребешки. Стоит отметить, что японцы подчас питаются исключительно морепродуктами.

Но наибольший интерес в финансовом плане представляет ловля рыбы в прибрежных зонах шельфов океанов. Это позволяет обеспечивать пропитанием целые государства и поддерживать их полную автономность. Благодаря рыбному промыслу продолжительность жизни, например, в Японии существенно выше, чем в других странах.

В районах, называемых гидрологическими фронтами, в местах схождения и расхождения течений происходит активный процесс развития фито и зоопланктона, что способствует размножению промысловых скоплений рыбы. На севере Атлантического океана особой популярностью пользуется добыча сельди и морского окуня, а на севере Тихого — лосося и сайры. В местах стыка холодных глубинных вод можно ловить тунца, промысловые районы морского рыболовства зависят от гидрологических особенностей районов как отдельных шельфов, так и Мирового океана в целом. На шельфах северного полушария добывается около 70 % объема мирового улова рыбы.

Разделяют три вида рыболовства на континентальных шельфах: научно-исследовательское, учебное и культурно-просветительское, товарное. На все три вида распространяется Федеральный закон от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Добыча полезных ископаемых

Мало кто думает, интересуясь шельфом, что такое уникальное по своей сути природное явление может приносить пользу при добыче различных минеральных ресурсов, по своему потенциалу сравнимых с запасами ресурсов суши. Помимо различных руд, под берегом шельфа можно обнаружить огромные запасы пресной воды, образовавшейся еще до таяния льдов. В перспективе эту воду можно будет использовать для обеспечения жителей прибрежных районов, где наиболее остро ощущается водяной голод.

Для того чтобы понимать масштабы предполагаемой добычи ресурсов в прибрежных зонах, можно рассмотреть пример шельфовой зоны Дальнего Востока. На него приходится 81 % всех запасов ресурсов нашей страны. Доля по добыче алмазов, олова и бора составляет почти 100% от мировых. Помимо этого, на шельфе добывается цинк, плавиковый шпат, платина, вольфрам золото и серебро и сосредоточено 10 % запасов углеводородных ресурсов России.

Шельфовые ледники — туризм будущего

Что такое шельф для государства, более-менее понятно, но немногие знают, что эта прибрежная часть материка может и должна быть привлекательна для людей, любящих экстремальный туризм. Правда, для того чтобы это явление стало более массовым, необходимо тщательно проработать меры безопасности, ведь погодные условия в этом случае представляют наибольшую угрозу для здоровья человека.

Эта сфера еще мало освоена, но однозначно можно сказать, что находясь в разных районах шельфа, можно любоваться прекрасными видами на огромные, переливающиеся синими цветами просторы. Шельфовые ледники уже сейчас можно назвать своеобразной визитной карточкой Антарктиды. И интерес к этой части света неуклонно растет. Поэтому все больше стран подумывают о создании инфраструктуры на этом континенте.

Источник

Минеральные ресурсы Мирового океана

Мировой океан, занимающий около 71 % поверхности нашей планеты, также представляет собой огромную кладовую минеральных богатств. Полезные ископаемые в его пределах заключены в двух различных средах – собственно в океанической водной массе, как основной части гидросферы, и в подстилающей ее земной коре, как части литосферы. Гидрохимические ресурсы Мирового океана– это элементы солевого состава океанских и морских вод, которые можно использовать для хозяйственных нужд. По современным оценкам, такие воды содержат около 80 химических элементов, о разнообразии которых дает представление рисунок 6. В наибольшем количестве океаносфера содержит соединения хлора, натрия, магния, серы, кальция, концентрация которых (в мг/л) довольно высока; в эту же группу входят водород и кислород.

Геологические ресурсы Мирового океана – это ресурсы минерального сырья и топлива, содержащиеся уже не в гидросфере, а в литосфере, т. е. связанные с океаническим дном. Их можно подразделить на ресурсы шельфа, материкового склона и глубоководного ложа океана. Главную роль среди них играют ресурсы континентального шельфа, занимающего площадь 31,2 млн. км 2 , или 8,6 % общей площади океана.

Наиболее известный и ценный минеральный ресурс Мирового океана – углеводороды: нефть и природный газ. Еще по данным на конец 80-х гг. XX в., в Мировом океане было разведано 330 осадочных бассейнов, перспективных на нефть и газ. Примерно в 100 из них было открыто около 2000 месторождений. Большинство этих бассейнов являются продолжением бассейнов суши и представляют собой складчатые геосинклинальные структуры, но встречаются и чисто морские осадочные нефтегазоносные бассейны, не выходящие за пределы своих акваторий. Примерно 2/3 этих запасов относится к акватории Атлантического океана.

При характеристике нефтяных и газовых ресурсов Мирового океана обычно прежде всего имеют в виду наиболее доступные ресурсы его шельфа. Самые крупные нефтегазоносные бассейны на шельфе Атлантического океана разведаны у берегов Европы (Североморский), Африки (Гвинейский), Центральной Америки (Карибский), менее крупные – у берегов Канады и США, Бразилии, в Средиземном и некоторых других морях.

В Тихом океане такие бассейны известны у берегов Азии, Северной и Южной Америки и Австралии. В Индийском океане ведущее место по запасам занимает Персидский залив, но нефть и газ обнаружены также на шельфе Индии, Индонезии, Австралии, а в Северном Ледовитом океане – у берегов Аляски и Канады (море Бофорта) и у берегов России (Баренцево и Карское моря). К этому перечню нужно добавить и Каспийское море.

Однако на континентальный шельф приходится только примерно 1/3 прогнозных ресурсов нефти и газа в Мировом океане. Остальная их часть относится к осадочным толщам материкового склона и глубоководных котловин, расположенных на расстоянии многих сотен и даже тысяч километров от побережий. Глубина залегания нефтегазоносных пластов здесь значительно больше. Она достигает 500—1000 м и более. Ученые установили, что наибольшие перспективы на нефть и газ имеют глубоководные котловины, расположенные: в Атлантическом океане – в Карибском море и у берегов Аргентины; в Тихом океане – в Беринговом море; в Индийском океане – у берегов Восточной Африки и в Бенгальском заливе; в Северном Ледовитом океане – у берегов Аляски и Канады, а также у берегов Антарктиды.

Кроме нефти и природного газа, с шельфом Мирового океана связаны ресурсы твердых полезных ископаемых. По характеру залегания они подразделяются на коренные и россыпные.

Коренные залежи угля, железных, медно-никелевых руд, олова, ртути, поваренной и калийной солей, серы и некоторых других полезных ископаемых погребенного типа генетически обычно связаны с месторождениями и бассейнами прилегающих частей суши. Они известны во многих прибрежных районах Мирового океана, и в отдельных местах их разрабатывают при помощи шахт и штолен.

Прибрежно-морские россыпи тяжелых металлов и минералов следует искать в пограничной зоне суши и моря – на пляжах и в лагунах, а иногда и в полосе затопленных океаном древних пляжей.

Из содержащихся в подобных россыпях руд металлов наибольшее значение имеет оловянная руда – касситерит, залегающая в прибрежно-морских россыпях Малайзии, Индонезии и Таиланда. Вокруг «оловянных островов» этого района они прослеживаются на расстоянии 10–15 км от берега и до глубины 35 м. У берегов Японии, Канады, Новой Зеландии и некоторых других стран разведаны запасы железистых (титаномагнетитовых и монацитовых) песков, у берегов США и Канады – золотоносных песков, у берегов Австралии – бокситов. Еще более распространены прибрежно-морские россыпи тяжелых минералов. Прежде всего это относится к побережью Австралии (ильменит, циркон, рутил, монацит), Индии и Шри-Ланки (ильменит, монацит, циркон), США (ильменит, монацит), Бразилии (монацит). У берегов Намибии и Анголы известны россыпные месторождения алмазов.

Несколько особое положение в этом перечне занимают фосфориты. Большие залежи их обнаружены на шельфе западного и восточного побережий США, в полосе атлантического побережья Африки, вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки. Однако еще советскими океанологическими экспедициями в 60– 70-х гг. XX в. фосфориты были разведаны не только на шельфе, но и в пределах материкового склона и вулканических поднятий в центральных частях океанов.

Из других твердых минеральных ресурсов наибольший интерес представляют железомарганцевые конкреции, впервые обнаруженные более ста лет назад английским экспедиционным судном «Челленджер». С тех пор их исследовали океанографические экспедиции многих стран, в том числе и советские – на судах «Витязь», «Академик Курчатов»), «Дмитрий Менделеев» и др. Было установлено, что такие конкреции встречаются на глубинах от 100 до 7000 м, т. е. и в шельфовых морях, например, Карском, Баренцевом, и в пределах глубоководного ложа океана и его впадин. Было установлено, что такие конкреции встречаются на глубинах от 100 до 7000 м, т. е. и в шельфовых морях, например, Карском, Баренцевом, и в пределах глубоководного ложа океана и его впадин.

Россия, имеющая береговую линию очень большой протяженности, владеет и самым обширным по площади континентальным шельфом (6,2 млн. км 2 , или 20 % мирового шельфа, из которых 4 млн. км 2 перспективны на нефть и газ). Большие запасы нефти и газа уже обнаружены на шельфе Северного Ледовитого океана – прежде всего в Баренцевом и Карском морях, а также в Охотском море (у побережья Сахалина). По некоторым оценкам, с акваториями морей в России связано 2/5 всех потенциальных ресурсов природного газа. В прибрежной зоне известны также месторождения россыпного типа и карбонатные залежи, используемые для получения строительных материалов.

Источник

Континентальный шельф — Continental shelf

Континентальный шельф представляет собой часть континента , которая погружена под площадью относительно мелкой воды , известной как полка моря. Большая часть этих шельфов обнажилась в результате падения уровня моря во время ледниковых периодов . Шельф, окружающий остров , известен как островной шельф.

Окраина , между континентальным шельфом и глубоководной равниной , включает в себя крутой континентальный склон, окруженный тупом континентального подъемом , в котором осадок с континента над каскадами вниз по склону и накапливают в виде кучи осадки у основания склона . Он простирается на 500 км (310 миль) от склона и состоит из толстых отложений, отложенных мутными течениями с шельфа и склона. Континентальный подъем «с градиентом занимает промежуточное положение между градиентами склона и шельфа.

В соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву название континентальный шельф получил юридическое определение как участок морского дна, примыкающий к берегам конкретной страны, которой он принадлежит.

СОДЕРЖАНИЕ

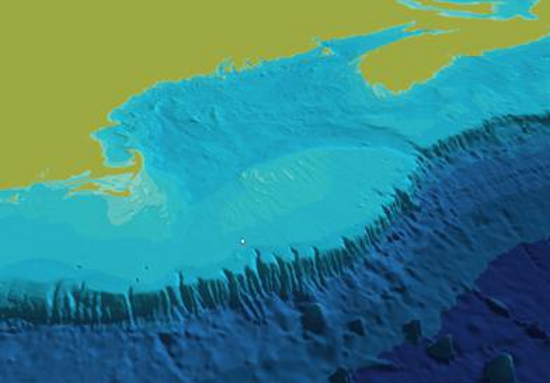

Топография

Полка обычно заканчивается в точке увеличения наклона (называемой изломом полки ). Морское дно ниже разлома — это континентальный склон . Ниже склона находится континентальный подъем , который окончательно сливается с глубоким океанским дном, абиссальной равниной . Континентальный шельф и склон являются частью континентальной окраины .

Район шельфа обычно подразделяется на внутренний континентальный шельф , средний континентальный шельф и внешний континентальный шельф , каждый со своей специфической геоморфологией и морской биологией .

Характер шельфа резко меняется на границе шельфа, где начинается континентальный склон. За некоторыми исключениями, уступ шельфа расположен на удивительно равномерной глубине примерно 140 м (460 футов); это, вероятно, признак прошлых ледниковых периодов, когда уровень моря был ниже, чем сейчас.

Материковый склон намного круче шельфа; средний угол составляет 3 °, но он может быть от 1 ° до 10 °. Склон часто изрезан подводными каньонами . Физические механизмы, вовлеченные в формирование этих каньонов, не были хорошо изучены до 1960-х годов.

Географическое распределение

Ширина континентального шельфа значительно варьируется — нередки случаи, когда в районе практически отсутствует шельф, особенно там, где передний край надвигающейся океанической плиты погружается под континентальную кору в прибрежной зоне субдукции, например, у побережья Чили. или западное побережье Суматры . Самый большой шельф — Сибирский шельф в Северном Ледовитом океане — простирается на 1500 километров (930 миль) в ширину. Южно — Китайское море лежит на другой обширной территории континентального шельфа, то Зондского шельфа , который соединяет Борнео , Суматру и Яву на азиатском материке. Другими знакомыми водоемами, которые лежат на континентальных шельфах, являются Северное море и Персидский залив . Средняя ширина континентальных шельфов составляет около 80 км (50 миль). Глубина шельфа также варьируется, но обычно ограничивается глубиной менее 100 м (330 футов). Наклон полки обычно довольно низкий, порядка 0,5 °; вертикальный рельеф также минимален и составляет менее 20 м (66 футов).

Хотя континентальный шельф рассматривается как физико-географическая провинция океана , он не является частью собственно глубоководного океанического бассейна, а является затопляемой окраиной континента. Пассивные континентальные окраины, такие как большинство атлантических побережий, имеют широкие и неглубокие шельфы, образованные толстыми осадочными клиньями, образовавшимися в результате длительной эрозии соседнего континента. Активные континентальные окраины имеют узкие, относительно крутые шельфы из-за частых землетрясений, которые перемещают отложения в глубокое море.

| Океан | Среднее значение активной маржи (км) | Максимальный активный запас (км) | Среднее значение пассивной маржи (км) | Максимальный пассивный запас (км) | Общая средняя маржа (км) | Общий максимум запаса (км) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Арктический океан | 0 | 0 | 104,1 ± 1,7 | 389 | 104,1 ± 1,7 | 389 |

| Индийский океан | 19 ± 0,61 | 175 | 47,6 ± 0,8 | 238 | 37 ± 0,58 | 238 |

| Средиземное и Черное моря | 11 ± 0,29 | 79 | 38,7 ± 1,5 | 166 | 17 ± 0,44 | 166 |

| Северо-атлантический океан | 28 ± 1,08 | 259 | 115,7 ± 1,6 | 434 | 85 ± 1,14 | 434 |

| Северный Тихий океан | 39 ± 0,71 | 412 | 34,9 ± 1,2 | 114 | 39 ± 0,68 | 412 |

| Южный Атлантический океан | 24 ± 2,6 | 55 | 123,0 ± 2,5 | 453 | 104 ± 2,4 | 453 |

| южной части Тихого океана | 214 ± 2,86 | 357 | 96,1 ± 2,0 | 778 | 110 ± 1,92 | 778 |

| Все океаны | 31 ± 0,4 | 412 | 88,2 ± 0,7 | 778 | 57 ± 0,41 | 778 |

Отложения

Континентальные шельфы покрыты терригенными отложениями; то есть те, которые возникли в результате эрозии континентов. Однако небольшая часть наносов поступает из текущих рек ; около 60–70% наносов на шельфах мира — это реликтовые отложения , отложившиеся во время последнего ледникового периода, когда уровень моря был на 100–120 м ниже, чем сейчас.

Отложения обычно становятся все более мелкими по мере удаления от берега; песок ограничен мелкими водами, волнующимися волнами, а ил и глины откладываются в более спокойных и глубоких водах далеко от берега. Они накапливаются на 15–40 см каждое тысячелетие, намного быстрее, чем глубоководные пелагические отложения .

Шельфовые моря

Шельфовые моря — это океанские воды на континентальном шельфе. Их движение контролируется комбинированным влиянием приливов , ветров и солоноватой воды, образующихся в результате притока рек ( области влияния пресной воды ). Эти регионы часто могут быть биологически высокопродуктивными из-за перемешивания, вызванного мелководьем и повышенной скоростью течения. Несмотря на то, что шельфовые моря покрывают лишь около 8% площади поверхности океана, они обеспечивают 15-20% мировой первичной продуктивности.

Хотя Северное море является одним из наиболее изученных шельфовых морей, оно не обязательно является репрезентативным для всех шельфовых морей, поскольку здесь можно обнаружить самые разные модели поведения. В шельфовых морях Индийского океана преобладают крупные речные системы, включая реки Ганг и Инд . Шельфовые моря вокруг Новой Зеландии сложны, потому что затопленный континент Зеландия создает широкие плато. Шельфовые моря вокруг Антарктиды и берега Северного Ледовитого океана подвержены влиянию образования морского льда и полыньи .

Есть свидетельства того, что изменение ветра, количества осадков и региональных океанских течений в теплеющем океане оказывает влияние на некоторые шельфовые моря. Улучшенный сбор данных с помощью интегрированных систем наблюдения за океаном в регионах шельфа делает возможным выявление этих изменений.

Биота

Континентальные шельфы изобилуют жизнью из-за солнечного света, доступного на мелководье, в отличие от биотической пустыни абиссальной равнины океанов . Пелагическом (водяной столб) среды на континентальном шельфе представляет собой неритическую зону , и донная (морское дно) провинция шельфа является сублиторальной зоной . Шельфы составляют менее десяти процентов океана, и приблизительная оценка предполагает, что только около 30% морского дна континентального шельфа получает достаточно солнечного света, чтобы обеспечить бентосный фотосинтез.

Хотя полки, как правило , плодородный, если бескислородных условия преобладают во время осаждения, отложения могут в течение геологического время становятся источниками для ископаемых видов топлива .

Экономическое значение

Относительно доступный континентальный шельф — это наиболее изученная часть дна океана. Большая часть морской добычи, такой как добыча металлических, неметаллических руд и углеводородов , осуществляется на континентальном шельфе.

Суверенные права на свои континентальные шельфы на глубине до 100 м (330 футов) или на расстояние, на котором глубина воды, допускаемая для эксплуатации ресурсов, была заявлена морскими странами, подписавшими Конвенцию о континентальном шельфе, разработанную Международным сообществом ООН. Правовая комиссия в 1958 году. Это было частично заменено Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года . которые создали исключительную экономическую зону в 200 морских миль (370 км; 230 миль), а также права на континентальный шельф для государств с физическими континентальными шельфами, выходящими за пределы этого расстояния.

Юридическое определение континентального шельфа значительно отличается от геологического определения. ЮНКЛОС утверждает, что шельф простирается до границы континентальной окраины , но не менее чем на 200 морских миль (370 км; 230 миль) и не более чем на 350 морских миль (650 км; 400 миль) от базовой линии . Таким образом, обитаемые вулканические острова, такие как Канарские острова , у которых нет реального континентального шельфа, тем не менее, имеют законный континентальный шельф, тогда как необитаемые острова не имеют шельфа.

Источник