- Характеристики Северного Ледовитого океана

- Характеристики Северного ледовитого океана

- Географическое положение

- Соленость воды

- Теплые и холодные течения

- Климатические особенности

- Мир органики

- Рельеф дна

- Полезные ископаемые

- Береговая линия океана

- Факты об исследованиях

- СЕ́ВЕРНЫЙ ЛЕДОВИ́ТЫЙ ОКЕА́Н

- Северный ледовитый ТВД

Характеристики Северного Ледовитого океана

Северный Ледовитый океан — самый маленький и наименее исследованный среди всех океанов планеты. Из-за своего небольшого размера до начала 19 в. он обозначался на картах как Северное, или Ледовитое, море. И до сих пор некоторые океанографы обозначают его в исследованиях как Arctic Sea.

Характеристики Северного ледовитого океана

Объем водных масс океана оценивается в 18,2 млн км³, что составляет чуть менее 2% мировых запасов воды. Средняя глубина — 1230 м. Самая глубокая точка находится в северно-восточной части Гренландского моря. Она была выявлена в ходе погружения батискафа «Мир-2» и обозначена как 5528 м.

72% общей площади занимают Гудзонов залив и 10 морей:

- Баренцево;

- Баффина;

- Белое;

- Берингово;

- Бофорта;

- Восточно-Сибирское;

- Гренландское;

- Карское;

- Лаптевых;

- Норвежское;

- Чукотское.

Почти вся поверхность акватории океана покрыта слоем льда. Еще 15 лет назад участок ледяного покрова оценивался в 12,4 млн км², но в связи с глобальным потеплением и массовым таянием снегов он сократился почти вдвое.

Средняя температура воды зимой составляет от -5 до 0°С.

В летний сезон отмечается повышение температурных показателей. Максимальное значение, зафиксированное в 2017 г., составило +7°С.

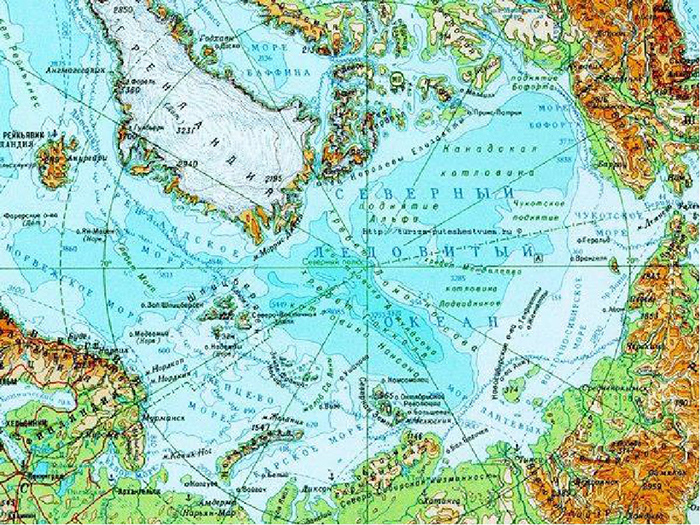

Географическое положение

Северный Ледовитый океан на карте занимает полярную область между Северной Америкой и Евразией.

Он отделен от Атлантического океана подводными возвышенностями Северного полярного круга и соединяется с ним через Гудзонов и Девисов проливы по 70° с.ш. От Тихого его отделяет узкий Берингов пролив. Границы Ледовитого океана проходят через Чукотский полуостров до пересечения с Аляской.

Акватория занимает площадь 14,8 млн км² и делится на 3 условных бассейна:

Ее территория включает в себя самый большой остров в мире — Гренландию — и Канадский архипелаг, размер которого составляет 1373 тыс. км².

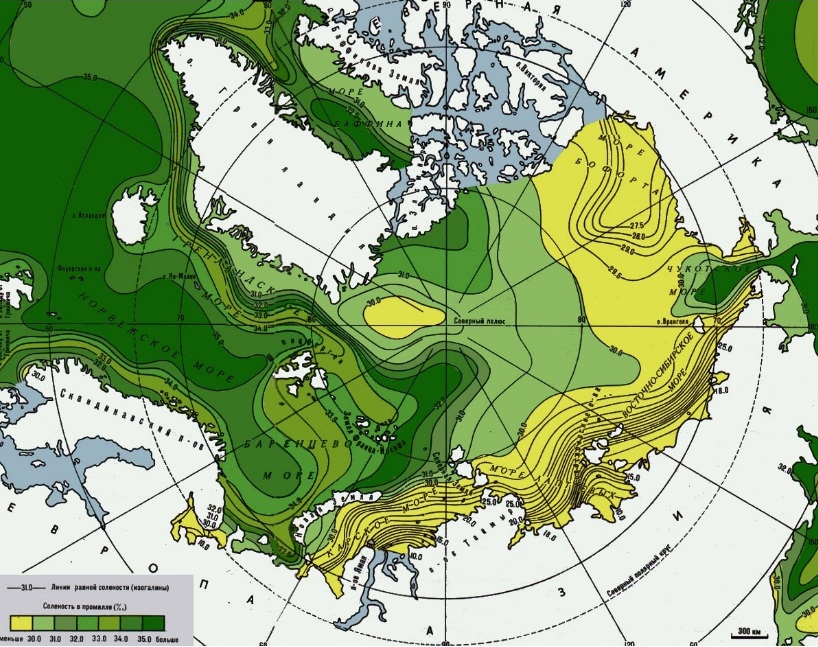

Соленость воды

Воды океанов и морей представляют собой раствор химических элементов, горько-соленый на вкус. Морская вода содержит почти 80% поваренной соли, а горьковатый вкус океанской придают соли магния, растворенные в ней. Кроме того, вода содержит в себе ионы кальция, фосфора, золота, серы и меди.

Показатель солености определяется количеством солей, растворенных в 1 кг воды. Он измеряется в promille (промилле, ‰ — тысячных долях какого-то вещества в оговоренном объеме целого).

Самый соленый на планете — Атлантический океан (37 ‰).

Эта характеристика Северного Ледовитого меняется в зависимости от того, какие реки впадают в бассейны его морей:

- в области моря Лаптевых — 20‰;

- в приустьевой зоне Восточно-Сибирского моря — 22‰;

- на побережье Новой Земли — 28‰;

- возле островов Королевы Елизаветы — 30‰.

В полярных областях возле хребта Амундсена зафиксирован показатель 34‰, что соответствует среднему значению Мирового океана.

Теплые и холодные течения

В условиях, когда поверхность воды покрыта слоем льда толщиной от 1 до 3 м, а судоходство невозможно, изучить направления и скорость внутренних потоков сложно.

Данные о поверхностных реках в Ледовитом океане получены в ходе исследований на дрейфующих станциях.

На их основании можно утверждать следующее:

- Основным источником пополнения водных запасов является теплое юго-западное Норвежское течение, омывающее берега Скандинавского полуострова.

- Нордкапское, которое является ответвлением Норвежского, тянется вплоть до Кольского полуострова и впадает в Баренцево море. Благодаря теплым водным массам, которое оно несет, это море не замерзает, поэтому на нем возможно судоходство.

- Ответвление Гольфстрима, Шпицбергенское теплое, омывает берега острова Шпицберген.

- Холодное восточное Гренландское протянулось от берегов Гренландии и несет обломки айсбергов в Атлантический океан.

- Самое мощное холодное течение получило название Трансарктического. Его образуют стоковые реки Чукотки и Аляски. Ледяной поток проходит всю акваторию океана и смешивается с теплыми атлантическими водными массами.

Климатические особенности

Климат в акватории океана оценивается как арктический. Здесь долгая полярная зима, которая длится 9 месяцев. В зимние месяцы (с ноября по апрель) температура опускается до -38°C, а летом (с июня по сентябрь) поднимается всего до +9°C. Осень и весна короткие, почти не отличаются температурным колебанием и определяются только по смене дующих ветров.

В течение всего года над акваторией Arctic Sea происходит мощный антициклонический процесс и господствуют арктические ветра. Это объясняет наличие больших массивов нетающих снегов в полярных областях. Направление воздушных потоков здесь меняется только перед наступлением лета.

В мае, когда температура воздуха поднимается до 0°C, над океаном и береговой линией скапливаются плотные слои тумана. Осадки выпадают в виде редкого дождя или мокрого снега. Их количество невелико: от 75 до 200 мм в год.

В холодные зимние месяцы над океаном стоит ясная холодная погода с высокой облачностью.

Мир органики

Флора в Ледовитом океане представлена скудно.

В основном это холодовыносливые водоросли, которые растут и в воде, и в мерзлой прибрежной почве:

Зоо- и фитопланктон встречается в подледных областях и на дне. Его концентрация в воде высока, около 500-600 единиц на 1 л. Всего насчитывается около 200 видов планктона, и он широко представлен в Баренцевом и Гренландском морях.

Рыба представлена промысловыми видами:

Ее активная добыча ведется в Баренцевом, Норвежском и Белом морях, которые не покрыты толщей льда.

Рельеф дна

Океан имеет рельеф, не типичный для мирового дна. Его особенности связаны с развитием шельфа и изрезанных окраин материков. Шельф занимает более половины океанского дна, а его средняя глубина не превышает 200 м.

Исследователи выделяют глубокую центральную котловину, которая окружена морями.

Эта котловина имеет вытянутую форму, и через нее проходит подводный хребет Ломоносова, который начинается у Берегов Канады и заканчивается возле островов Анжу.

Полезные ископаемые

Берега океана богаты на рудные месторождения:

- на Таймыре добывают ильменит;

- на Чаунской губе — олово;

- на Кольском полуострове — апатит, флогопит и железную руду;

- на Чукотке — золото;

- на Аляске — свинец и цинк;

- на Баффиновой земле — серебро.

В Гренландии 10 лет назад обнаружены большие запасы урана, но разработка месторождения пока не началась. На мелководных шельфах северной Аляски и в подводной цепи хребта Ломоносова открыты нефтяные месторождения. Претендовать на их разработку могут Россия, США, Дания и Норвегия.

Суровые погодные условия затрудняют добычу полезных ископаемых, и, пока не созданы технологии работы за полярным кругом, эти залежи составляют мировой неразрабатываемый запас.

Береговая линия океана

Географическое положение Arctic Sea обусловило сложную структуру побережья. Его протяженность составляет более 45 тыс. км. Берега сильно изрезаны и образуют много заливов. Крупнейшие из них: Гудзонов, Амундсена, Фокс, Коронейшен и Унгава.

Берега Гренландии, Исландии и Скандинавского полуострова скалистые, обрывистые. Берега Карского и Баренцева морей связаны с плоскогорьем и дельтами впадающих в них рек. В области моря Лаптевых береговая линия образует протяженные мелководные лагуны.

Факты об исследованиях

До сих пор океанографы не пришли к единому мнению, считать ли общую акваторию арктических морей океаном.

Впервые эту область назвал океаном путешественник и картограф из Голландии Берхард Варениус. Это произошло в 1650 г., когда он издал труд «Всемирная география», в которой систематизировал все имеющиеся к тому времени данные о поверхности планеты.

Первая экспедиция к Северному Ледовитому океану состоялась в 1764 г. по инициативе Михаила Ломоносова. Его тогда волновал вопрос создания северного морского пути для русского флота.

Под руководством географа и флотоводца Василия Чичагова группе исследователей удалось достичь границ Гренландского моря и архипелага Шпицберген и дать полное описание климатических условий и фауны этого региона.

После этого начались активные океанографические исследования Заполярья.

В 1893 г. норвежским ученым-мореплавателем Фритьофом Нансеном была организована экспедиция на судне «Фрама», которая планировала достичь Северного полюса. Ради этой цели команда вморозила шхуну в лед и дрейфовала на ней по течению. Но когда выяснилось, что их уносит южнее околополярной области, Нансен с напарником покинули команду и отправились на собачьих упряжках к вожделенной цели.

Достичь полюса исследователям не удалось, но они продвинулись до оконечности земли Франца-Иосифа и остались там на зимовку. За 2 месяца они изучили движения льдов и ветров, состав почвы и скудную растительность этой области.

В 1926 г. норвежский летчик Руаль Амундсен совершил воздушную экспедицию и сообщил миру, что стал первым человеком, ступившим на Северный полюс. Команда совершила полет на высоте 820 м и передала картографам данные о местоположении основных горных массивов.

После этого начались комплексные международные экспедиции, которые устанавливали на льдинах дрейфующие научные станции. Это помогло изучить рельеф океанского дна и направление течений Северного океана.

Источник

СЕ́ВЕРНЫЙ ЛЕДОВИ́ТЫЙ ОКЕА́Н

В книжной версии

Том 29. Москва, 2015, стр. 634-639

Скопировать библиографическую ссылку:

СЕ́ВЕРНЫЙ ЛЕДОВИ́ТЫЙ ОКЕА́Н (на рус. картах с 17 в. встречаются названия: Ледовитое м., Северный ок., Северное, или Ледовитое, м., Ледовитый ок.), часть Мирового ок., наименьший и самый мелкий из океанов Земли, расположенный в сев. полярной области. Занимает приполюсное пространство между Евразией и Сев. Америкой. Характеризуется частичным покрытием поверхности морским льдом в течение всего года. Впервые выделен как самостоят. океан в 1650 нидерл. картографом Б. Варениусом под назв. Гиперборейского ок., в 1845 Лондонским географич. об-вом назван С. Л. о.; в СССР это название официально принято в 1935.

Источник

Северный ледовитый ТВД

Проблема разграничения акватории Северного Ледовитого океана в настоящий момент отошла на второй план международной жизни, оттесненная и бурными, и знаменательными событиями конца марта — начала апреля, но вовсе не снята с повестки дня межгосударственных отношений.

Кстати, возникла данная проблема отнюдь не несколько лет назад, а уже в первой половине ХХ века, когда человечество более или менее всерьез приступило к освоению Арктики. На сегодня же взгляды прибрежных стран (Россия, Канада, США, Норвегия и Дания, имеющая выход в Северный Ледовитый океан через Гренландию) на ее раздел в целом таковы.

Москва ратует за проведение границ арктических владений приполярных государств по меридианам от крайних точек их побережья до «макушки» Земли, на которой и сходятся границы всех секторов. При таком варианте большая часть Северного Ледовитого океана оказывается российской. Северный морской путь РФ считает своими внутренними водами.

Аналогичной позиции придерживается Канада, которая объявляет своими внутренними водами Северо-Западный проход и тоже выступает за секторальный вариант. Оттава очень серьезно подходит к проблеме Арктики, где находятся основные месторождения нефти и газа Страны кленового листа. Действует Федеральный совет по Арктике, его председатель при решении вопросов региона имеет статус премьер-министра. Ему подотчетны все структуры и органы, включая экономические (в том числе и нефте- и газодобывающие) и военные.

В Вашингтоне совсем другой взгляд на проблему. Соединенные Штаты настаивают на том, что государствам, имеющим выход к Северному Ледовитому океану, принадлежат только заведомо положенные им 12-мильные зоны вдоль их побережья. Соответственно полюс — ничейная территория, Северо-Западный проход и Севморпуть интернациональны. На этой почве США уже ссорятся с Канадой.

Осло и Копенгаген — за раздел Арктики по срединной линии (то есть проходящей на равном удалении от береговой линии государств), в этом случае полюс достается Дании.

Пограничные споры на конкретных участках имеют место между Россией и Норвегией (в Баренцевом море), между США и Канадой (Аляской и провинцией Юкон), Канадой и Данией (за остров Ханс площадью 1,3 кв. км, точнее — за прилегающую к нему акваторию).

Норвегия в 1977 году установила 200-мильную охранную экономическую зону вокруг Шпицбергена, но ее признают только Финляндия и Канада. Именно это и является предметом ее распрей с Россией, поскольку вся восточная часть этой 200-мильной зоны приходится на те воды, которые РФ в соответствии с секторальным вариантом считает своими.

Отдельной историей является проблема Гренландии, через которую выходит к Арктике Дания. 25 ноября 2008 года здесь был проведен референдум и 76% местных жителей, имеющих право голоса, высказались за более высокую степень автономии от Копенгагена. В ведении Дании теперь остаются внешняя политика и оборона, а гренландцы получили право распоряжаться природными ресурсами острова, решать юридические и правоохранительные вопросы, частично контролировать внешнюю политику.

Площадь Гренландии составляет 2 млн 175,6 тысячи кв. км (крупнейший остров в мире). Это 98% площади всего Датского королевства. Но численность населения — менее 60 тысяч человек. На гренландском шельфе может находиться более 160 млрд баррелей нефти. На острове расположены база ВВС США (правда, постоянно она не используется) и РЛС СПРН в Туле. Кстати, в 1946 году США хотели купить Гренландию, однако Дания от ее продажи отказалась. Сейчас есть ощущение, что Вашингтон не имеет ничего против нарастающего гренландского сепаратизма.

Интересно, что не остался в стороне от проблемы Арктики и вроде бы далекий от нее Китай. В 2008 году на норвежском Шпицбергене появилась исследовательская станция КНР. В Северный Ледовитый океан регулярно направляется ледокол «Снежный дракон». Пекин ищет ресурсы везде. Его не волнует, как разграничат Арктику. Поднебесную устроит любой вариант, при котором она каким-либо способом получит доступ к этим ресурсам.

Следует заметить, что на протяжении ХХ века вопросы разграничения Арктического бассейна носили в основном академический характер, поскольку большую часть года он был покрыт льдами. Но в последние годы этот ледяной покров стал ощутимо сокращаться, что открывает возможность для круглогодичного судоходства. Причем не только по Севморпути и Северо-Западному проходу, но и в высоких широтах. Но что еще важнее — появляются перспективы добычи нефти и газа на шельфе Северного Ледовитого океана. А запасы углеводородов здесь, судя по всему, не меньшие, чем в Персидском заливе.

Вот почему проблема Арктики перешла в практическую плоскость. Особенно это стало заметно после того, как российская экспедиция установила наш национальный флаг на месте земной оси. Организаторы этой акции забыли хорошую русскую пословицу: «Не буди лихо, пока оно тихо».

И «лихо» в лице прочих приполярных стран «проснулось» окончательно. Арктические соседи России всерьез занялись обсуждением проблемы, а также практическими исследованиями шельфа. Кроме того, все они осудили действия РФ, поскольку, по их мнению, это стиль времен холодной войны. Особенно резко реагировала Канада — и на установку флага, и на полеты российских стратегических бомбардировщиков (хоть и летают они над нейтральными водами).

Западные арктические государства пытаются выработать общий подход к проблеме. Тем более все они являются членами НАТО, а потому обязаны демонстрировать солидарность перед лицом «русской экспансии». При этом, однако, как было сказано выше, между ними самими довольно много противоречий. Все участники процесса регулярно проводят встречи на достаточно высоком уровне (последняя состоялась в Канаде, куда приехали главы МИДов), но никаких реальных результатов они не приносят.

ВОЕВАТЬ НЕЧЕМ

Начнем с России, протяженность арктического побережья которой составляет 19,7 тысячи км. Группировка Вооруженных Сил РФ дислоцируется лишь на самом западном его краю, на северо-западе Кольского полуострова. Это одна мотострелковая бригада, одна бригада морской пехоты, три авиабазы и два зенитно-ракетных полка С-300П. Суммарно они включают примерно 100 танков, более 100 БТР, свыше 100 артсистем и 60 боевых самолетов, около 30 ударных и столько же транспортных вертолетов.

Если двигаться вдоль арктического побережья на восток, то еще найдется всего одна боевая часть — зенитно-ракетный полк С-300П под Северодвинском. Дальше — до Берингова пролива — нет ничего.

В целом же во всем Ленинградском военном округе, включая группировку в изолированном Калининградском анклаве, соединение ВДВ, а также технику, законсервированную на базах хранения, насчитывается одна десантно-штурмовая дивизия, 8 бригад «нового облика», 12 тактических ракетных комплексов «Точка-У», 300 танков (в основном — Т-80), 400 БМП и БМД, более 1,2 тысячи БТР, 1 тысяча артсистем, 80 ЗРК. В ВВС — 10 авиабаз, 9 зрп С-300П, около 200 боевых самолетов (Су-24, Су-27, МиГ-31) и около 60 ударных вертолетов Ми-24. Все остальные военные округа к Арктике отношения не имеют (даже если территориально выходят к ее побережью), их части и соединения расположены вдоль южной границы РФ.

В состав Северного флота России входят (не будем учитывать атомные ракетные подлодки, относящиеся к СЯС) 16 атомных и 7 дизельных подлодок, 1 авианосец, 3 крейсера, 2 эсминца, 5 больших и 6 малых противолодочных кораблей, 3 малых ракетных корабля, 7 тральщиков, 5 десантных кораблей. Вместе с тем 7 атомных и 1 дизельная ПЛ, 1 крейсер, 2 БПК, 3 МПК и 3 десантных корабля находятся в ремонте или консервации. Из ремонта в нашем ВМФ корабли возвращаются в строй крайне редко. Гораздо чаще из него идут на разделку.

Кроме того, надо иметь в виду, что наш Северный флот по сути считается не только и даже не столько «северным», сколько «атлантическим». Для этого реально имеющихся 9 ПЛА, 6 ПЛ, 1 авианосца, 2 крейсеров, 2 эсминцев, 3 БПК, 3 МПК, 3 МРК, 7 ТЩ и 2 ДК «немножко мало». Особенно если учесть, что из надводных кораблей более или менее современными и боеспособными являются лишь введенные в строй в 90-е годы атомный крейсер «Петр Великий» и БПК «Адмирал Чабаненко».

Впрочем, в Канаде ситуация еще хуже, ее гигантские арктические территории контролируют только лыжные патрули. А все вооруженные силы страны располагаются на ее цивилизованном юге (примерно на широте Волгограда, максимум — Санкт-Петербурга). К тому же они, мягко говоря, невелики — всего три мотопехотные бригады, 86 танков, из которых соответствуют современным требованиям лишь 20 «Леопард-2» (66 «Леопард-1» годятся только на металлолом), примерно 500 БТР, более 100 артсистем, 80 боевых самолетов F-18.

Ненамного больше армии европейских арктических стран. В Норвегии с 1990 по 2009 год число танков сократилось с 205 до 81 (52 «Леопард-2А4», остальные — убогие «Леопард-1»), артсистем — с 531 до 68, боевых самолетов — с 90 до 57 (F-16). В Дании соответственно — с 419 до 171 (51 «Леопард-2», 120 «Леопард-1»), с 553 до 57, со 106 до 62 (тех же F-16). В этой стране продолжительность срочной службы сокращена до 4 месяцев, а в сухопутных войсках королевства осталось всего две бригады. Главное в том, что все ВС находятся в основном на Ютландском полуострове (на широте Москвы), в Гренландии же никаких значительных воинских контингентов нет. Норвежские войска тоже дислоцируются по большей части на юге страны.

Несколько серьезнее военно-морские силы трех названных выше государств, хотя и они невелики. ВМС Канады включают 4 дизельные ПЛ, 3 эсминца, 12 фрегатов. ВМС Норвегии — 6 ПЛ, 3 фрегата (достраиваются еще 2), 7 сторожевых кораблей береговой охраны, 5 ракетных катеров. ВМС Дании — 8 фрегатов, 2 корабля боевого обеспечения, 10 корветов. Между прочим несколько лет назад датское руководство, несмотря на яростные протесты офицеров, списало все ПЛ.

В целом все эти три страны военной угрозы для России не представляют. Во-первых, у них слишком слабые вооруженные силы, расположенные к тому же далеко от Арктики и вообще от наших границ. Во-вторых, как ясно показывает афганский опыт, они психологически не готовы к ведению серьезной войны.

АМЕРИКАНСКИЙ ФАКТОР

Но остаются еще США, выходящие в Арктику своим крупнейшим штатом — бывшей российской Аляской. В ее юго-восточной части сосредоточена довольно солидная военная группировка.

В годы холодной войны на Аляске дислоцировалась 6-я легкая пехотная дивизия. В 90-е ее расформировали, оставив от нее одну бригаду, которую затем через Ирак отправили в Германию. Вместо этого на Аляску прибыли две из четырех бригад 25-й легкой пехотной дивизии, размещенной на Гавайях: 1-я «Страйкер» и 4-я воздушно-десантная. Обе эти бригады являются экспериментальными. 1-я бригада стала вторым в ВС США соединением нового типа («Страйкер»), 4-я также оказалась второй в ВС США воздушно-десантной бригадой. Данные соединения созданы в соответствии с модой на высокую стратегическую мобильность: 4-я вдбр может быть переброшена в любую точку планеты за 18 часов, 1-я «Страйкер» — за 4 суток.

Правда, за высокую мобильность неизбежно приходится платить низкой боевой устойчивостью. Бригады «заточены» на противопартизанскую войну, но мало подходят для войны классической. 4-я вдбр вообще не имеет тяжелой боевой техники (кроме дивизиона буксируемых гаубиц), неважно обстоят дела и со средствами ПВО. 1-я бригада в этом отношении выглядит немногим лучше. Почти вся ее техника — это боевые машины «Страйкер» в разнообразных вариантах (БТР, БРМ, КШМ, БМТВ и т. д.), всего — 308 единиц. Из них 27 БМТВ со 105-миллиметровой пушкой, 9 самоходных ПТРК «Тоу-2» и 36 самоходных минометов, остальные машины не имеют вооружения. Еще у бригады есть 12 буксируемых гаубиц М198, ПВО отсутствует. Тут надо отметить, что «Страйкеры» (во всех вариантах) — это обычные БТР с соответствующим этому классу техники «картонным» бронированием.

Для сравнения: мотострелковая бригада «нового облика» ВС РФ имеет 41 танк, 36 САУ, 18 РСЗО, 18 самоходных ПТРК, 6 ПТО, 18 ЗРК, 6 ЗРПК. То есть при хоть сколько-нибудь приемлемом уровне боевой подготовки личного состава она не оставляет «Страйкеру» в бою один на один никаких шансов.

Правда, неясно, откуда наша мсбр в Арктике возьмется (кроме единственной на Кольском полуострове). И вообще представить себе сражения сухопутных частей в арктических ледяных пустынях, мягко говоря, сложно. Проще вообразить бои в небе.

На Аляске развернута 11-я воздушная армия, подчиненная Командованию ВВС США в зоне Тихого океана. Основу ВА составляет 3-е авиакрыло на ВВБ «Элмендорф». Оно включает две эскадрильи истребителей F-22, по одной эскадрилье истребителей F-15, самолетов ДРЛО Е-3В и транспортных самолетов С-17. Особое внимание, конечно, следует обратить на F-22, единственные в мире истребители 5-го поколения. Из 187 машин этого типа, закупленных для ВВС США, 40 оказались на Аляске.

Кроме того, на ВВБ «Эйлсон» размещено 354-е авиакрыло, включающее две эскадрильи истребителей F-16. Интересно, что одна из них — 18-я (в ней 22 самолета) является эскадрильей «Агрессор». Она укомплектована наиболее квалифицированными летчиками, которые на учениях ВВС имитируют самолеты противника, а именно — МиГ-29 (он по ТТХ ближе всего к F-16). Еще интереснее, что эта эскадрилья сформирована в 2007 году. Справедливости ради надо отметить, что во всей азиатской части РФ всего одна авиабаза оснащена МиГ-29 и находится она в Забайкальском крае, в 5 тысячах км от Аляски. Зато МиГ-29 есть у КНДР.

Таким образом, всего на Аляске находится более 100 истребителей ВВС США (для сравнения — во всей Европе у США сейчас 200 боевых самолетов). Ближайшей к ней боевой частью ВВС РФ является 6990-я АБ в Елизове, на Камчатке с 36 МиГ-31. Интересно было бы смоделировать бой между F-22 и МиГ-31, главный вопрос: на каком расстоянии мощная РЛС МиГа сможет увидеть невидимку «Рэптора»? Хотя надо сказать, что на практике подобная схватка затруднительна уже потому, что между Элмендорфом и Елизово почти 3,2 тысячи км, что превышает сумму боевых радиусов этих истребителей.

Кроме всего перечисленного на Аляске размещено 176-е авиакрыло ВВС Национальной гвардии США с транспортными самолетами С-130Н. В этом штате имеется еще несколько аэродромов, которые можно использовать для переброски дополнительного количества боевых самолетов, в первую очередь огромный гражданский аэропорт «Анкоридж». Впрочем, на Чукотке тоже есть несколько аэродромов.

А в европейской части Арктики американцы ни ВВС, ни сухопутных частей не имеют. База в исландском Кефлавике, функционировавшая с 1951 года, в 2006-м была закрыта.

Однако главным «действующим лицом» военного противостояния в Арктике, если таковое случится, заведомо станут ВМС США. И вот тогда нам придется несладко.

Допустим, Америка отправит в Арктику только силы Атлантического флота. Он насчитывает (без учета ПЛАРБ) 25 атомных субмарин, 4 авианосца, 10 крейсеров, 26 эсминцев, 13 фрегатов (и еще 5 в экстренном резерве), 14 десантных кораблей. Сравните с приведенным выше составом Северного флота РФ. Не надо забывать о том, что авианосцы влияют на обстановку в воздухе и на четырех «плавающих аэродромах» больше боевых самолетов, чем во всем Ленинградском ВО. А все американские атомные подлодки, крейсеры и эсминцы являются носителями КРМБ.

Впрочем, Аляска своей южной частью выходит не к Атлантическому, а к Тихому океану. В составе ТОФ США (опять же без ПЛАРБ) 29 ПЛА, 6 авианосцев, 12 крейсеров, 29 эсминцев, 12 фрегатов, 17 десантных кораблей.

У нас сегодня на Тихом океане в строю 7 ПЛА, 7 ПЛ, 1 крейсер, 1 эсминец, 4 БПК, 5 МПК, 3 МРК, 7 ракетных катеров, 8 тральщиков, 4 десантных корабля. Причем все крупные надводные корабли находятся во Владивостоке, от которого до Арктики более 4 тысяч км. Правда, американский ТОФ дислоцирован еще южнее, на Аляске базируются лишь корабли береговой охраны, не имеющие ракетного вооружения.

В заключение можно отметить, что нерешенность вопросов, связанных с разграничением Арктики, — вещь весьма опасная. Популярные у некоторых отечественных пропагандистов рассказы о массированной агрессии НАТО против России являются откровенным бредом, который не может обсуждаться всерьез. Реальные проблемы возникают именно там, где нет ясности с правовым статусом, но есть серьезные интересы.

Морской путь из Европы (где живет большинство мировых потребителей) в Восточную Азию (где находятся основные производители) через Арктику в разы короче, чем даже через Суэцкий канал (тем более чем вокруг Африки), что дает значительную экономию времени и денег. Представим себе, что ледяной покров уменьшился еще значительнее и торговые суда двинулись через полярные воды, которые мы считаем своими, а почти все остальные страны — международными. Каковы будут наши действия? Или еще интереснее: что мы будем делать, если датчане или норвежцы начнут бурить шельф, который мы считаем своим?

И, наконец, что будет, если в воды, статус которых неясен (для нас они наши, а для других — нейтральные), зайдут боевые корабли ВМС США? Кстати, именно из арктических акваторий проще всего достать с помощью КРМБ до большинства важнейших целей в России (в первую очередь, естественно, речь идет об объектах СЯС).

Еще более принципиальным является вопрос о ПРО морского базирования. Вышеупомянутые пропагандисты до сих пор не смогли объяснить, каким образом нам может с чисто технической точки зрения угрожать система ПРО США, которая, возможно, появится в Румынии. Вообще-то она неспособна помешать нашим СЯС ни при каких сценариях. При этом почему-то начисто игнорируется уже реально существующая и, видимо, весьма эффективная ПРО на крейсерах и эсминцах с системой «Иджис». ЗУР «Стандарт-SM3», способные сбивать ИСЗ и БР, установлены сейчас на 2 эсминцах Атлантического, 3 крейсерах и 13 эсминцах Тихоокеанского флотов. В планах руководства США — установить их (и соответствующим образом модернизировать РЛС) на всех 22 крейсерах и в перспективе — 65 эсминцах. Именно из высоких широт очень удобно перехватывать МБР и БРПЛ, а отнюдь не из Восточной Европы.

Проводя демонстрацию силы, надо эту силу иметь. В противном случае получается блеф, который может привести к очень печальным последствиям. Пытаясь решить проблему односторонними действиями, не подкрепленными реальными возможностями, Москва лишь добьется сплочения остальных приарктических стран на почве натовской солидарности. Притом что, как было показано выше, можно было бы весьма эффективно сыграть на противоречиях между ними вплоть до создания конфигурации «все против США». Ведь американский подход к разграничению Арктики на самом деле не устраивает больше никого.

Источник