- От Волги до Черного моря: по древним торговым маршрутам

- Самара

- Волгоград

- Кубань

- В какое море впадает Волга: куда впадает и откуда начинается, интересные факты о реке

- О реке Волге

- Характеристика реки Волги

- Важность Волги для национальной экономики

- Основные притоки Волги

- Города, находящиеся на берегах Волги

- Дельта Волги

- Проблемы, связанные с дельтой Волги

От Волги до Черного моря:

по древним торговым маршрутам

Д о крестовых походов Древняя Русь была главным связующим звеном между Востоком и Западом. Не случайно французские поэты, в X веке описывая светских красавиц, говорили, что одеты они в «русские шелка». Конечно, шелк на Руси не производили, он, как и пряности, ювелирные украшения и многое другое, — импортировался через территорию славянских племен из азиатских стран и в первую очередь из Китая.

В раннем Средневековье главными транспортными артериями через непроходимые леса были реки. Со школьной скамьи многим вспоминается знаменитый путь «из варяг в греки», который академик Д. С. Лихачёв называл «важнейшим в Европе вплоть до XII века». Этот путь связывал юг и север и проходил по Неве, Ладожскому озеру, Волхву, Ильмень-озеру, Западной Двине и Днепру. Не менее важным считался и другой торговый маршрут, соединяющий Запад и Восток, так называемый широтный, или волжский, путь: через Западную Двину, Днепр и Оку в Волгу, а дальше — на территорию Хазарского каганата, куда по Каспию поступали товары из Багдадского Халифата и Поднебесной. Этот путь подробно описан в середине X века византийским императором Константином Багрянородным в его трактате «Об управлении империей». Уже в древности Волга и территория Краснодарского края были важнейшей торговой артерией между Востоком и Западом, от которой во многом зависело благополучие Киевской Руси и даже Византийской империи.

Впервые Волгу упоминает еще отец истории Геродот в своем труде о походе персидского царя Дария против скифских племен. Древние римляне называли ее Ра — «щедрая», а в средневековых арабских источниках она именуется Ателью — «рекой рек, великой рекой». В российской истории эта самая протяженная водная артерия Европы в течение полутора тысяч лет играла и продолжает играть важную роль. Издревле удобные берега русла и притоков были местами закладки ключевых поселений: Итиля в устье, булгарского Булгара на Средней Волге, Ярославля, Костромы, Ростова, Суздаля, Мурома в Верхнем Поволжье. К XV веку появились новые торговые города и пограничные центры: Казань, Нижний Новгород, Астрахань. К XVII веку — Самара, Саратов, Царицын, Симбирск. Столетиями Волга была одним из главных символов и транспортных артерий России.

Если совершить сегодня путешествие по древним торговым маршрутам, можно увидеть не только замечательные памятники архитектуры, но и свидетельства технического прогресса в виде мощных гидроэлектростанций, современных городов и речных портов; насладиться природными богатствами и красотами. Сегодня Волга связывает сибирские и поволжские нефтегазовые месторождения с черноморским побережьем, откуда, как и прежде, золото, только уже черное, попадает в Европу.

Самара

Самара-городок — образ, казалось бы, устаревший уже полтораста лет назад, когда Самара стала мощным центром одной из крупнейших и богатейших губерний Российской империи. Здесь в 1915 году пустили электрический трамвай, а в конце 1950-х начали производить легендарную Р-7 — ракету, которая вывела в космос Гагарина. Здесь по праву стоит памятник-макет ракетно-космической системы «Энергия-Буран»: сложно назвать масштабную программу освоения космоса, к которой не были бы причастны конструкторские бюро и заводы Куйбышева, как в 1935–1991 годах называли Самару. Современные лидеры экономики города и региона — это нефтяные предприятия. Самара всегда была важнейшим транспортным центром. До революции ее порт считался крупнейшим и самым удобным на Волге. С появлением нового вида транспорта — трубопроводного — она только укрепила свое значение в качестве хаба государственного значения. Сюда стремятся нитки нефтепроводов из Сибири, чтобы затем растянуться в разных направлениях: на север, запад и юг.

Здесь расположен самый большой и впечатляющий комплекс связанных с добычей и транспортом нефти сооружений в России — «Площадка «Самара». Она поражает масштабами. Сюда стекается сибирская нефть, чтобы потом, получив новый импульс, устремиться за тысячи километров. Одних только резервуаров здесь более 70 объемом свыше 1,6 млн кубометров, и площадка постоянно разрастается. Каждый резервуар объемом двадцать или пятьдесят тысяч кубометров — впечатляющее сооружение. Когда их вокруг многие десятки, неподготовленный человек чувствует себя Алисой, попавшей в Зазеркалье и попробовавшей уменьшающего напитка. Ряды уходящих за горизонт гигантов, между которыми проложены многочисленные коммуникации. Некоторые из них ремонтируют или строят — и тогда у их подножия или на крыше видны крошечные человеческие фигурки. Содержать такое хозяйство очень хлопотно, тем более что меры безопасности должны быть невероятно строгими, и проблемы бывают специфические, например непрекращающаяся борьба с подтоплениями. Близость множества водоемов, болот и подземных вод делают каждую весну непростым временем для сотрудников «Самары».

Самара — огромный массив спальных районов, промышленных предприятий и широких магистралей. Их сейчас ремонтируют, чтобы принять Чемпионат мира по футболу — 2018. Это агломерация с общим населением 2,7 млн человек, которая постоянно борется то с экологическими проблемами, то с пробками. Но все-таки «городок» по отношению к Самаре звучит не так уж нелепо. Общаясь с местными жителями, чувствуешь, что истинная Самара — в небольшом кусочке земли у реки, где мимо стареньких домов катаются на велосипедах, а вдоль набережной — на лодках. Где стоят в очереди за «пивом» в тот же магазин, что торговал им еще 150 лет назад. Где коптят чехонь, собу и воблу, продают раков и судачат, чем их лучше ловить: раколовкой или бреднем. Возможно, все дело в Волге. Сколько микрорайонов ни построй на ее берегу, в сравнении с великой рекой это будет просто «городок».

Волгоград

Как ни внушительны нефтетранспортные сооружения в Самаре, как ни примечательны старинными монастырями и церквями волжские берега, а один из самых грандиозных рукотворных памятников в мире находится ниже Самары по течению Волги.

Пусть любой город на фоне Волги теряется — Мамаев курган грандиозен, уж он-то соответствует масштабам этого ландшафта. Это одно из самых известных мест России. Наша память о Великой Отечественной войне становится привычной, теряет яркость и цвет. Иногда кажется, что и Мамаев курган — тот же привычный мемориал с вечным огнем у основания, только масштабнее. Но это не так.

У этого места есть своя тщательно выстроенная драматургия: как сам памятник, так и ландшафт представляют собой несколько сцен, каждая из которых старается захватить тебя, заставить прислушаться. Чтобы добиться нужного эффекта, архитекторы и скульпторы использовали все доступные приемы: и свет, и звук, и отражения воды, и всполохи огня. В результате привычные символы — Вечный огонь, памятники павшим, даже лозунги — начинают играть по-новому. Они будто стряхивают с себя пыль, которой покрылись за прошедшие десятилетия, становятся чем-то большим, чем регулярные атрибуты 9 Мая. Каждый найдет здесь для себя наиболее впечатляющую часть мемориала. Большинству запомнится Вечный огонь. Даже праздные туристы и шумные дети здесь переходят на шепот, а потом умолкают вовсе — их не надо просить об этом: место диктует свои правила лучше любых смотрителей. Кого-то поразит подъем к статуе Родины-матери, похожий на вечную дорогу к небу.

Волгоград в своей центральной части очень хорош благодаря однородности. Это красивые и даже помпезные дома сталинского ампира, утопающие в зелени, как московские Ленинский или Кутузовский проспекты. Такая однородность очень необычна для российских (в недалеком прошлом советских) городов. В какой-то момент понимаешь, откуда она взялась. Этот город когда-то фактически перестал существовать и был отстроен заново в очень короткие сроки. Он стал символом перелома в войне и носил имя генералиссимуса и генерального секретаря ЦК, поэтому ресурсов на его восстановление не жалели. Из-за этого красоты сначала Сталинграда, а затем Волгограда стали напоминанием об ужасе, творившемся здесь во время героической обороны. Некоторые объекты, такие как знаменитый дом Павлова, например, специально законсервировали. На величественном берегу стоит полуразрушенный остов здания со следами шрапнели и пуль на стенах, который защитники Сталинграда удерживали до последнего. «Помните!» — слышится из репродукторов на Мамаевом кургане. То же самое беззвучно повторяет весь город.

От Волгограда до Черного моря можно добраться поездом или автобусом по территории Краснодарского края. Пролегающий через Волгоград маршрут поезда Нижневартовск — Анапа практически совпадет с тем, что проходит сибирская нефть, идущая по трубопроводам. Если ехать этим путем, в дороге можно разговориться с теми, кто живет или несет вахту в районе вечной мерзлоты. Благодаря этому лучше понимаешь и размеры страны, и масштабы инфраструктуры, которая ее охватывает. И как не полюбоваться летом алыми маками, которые превращают южные степи в праздник цвета?!

Кубань

Когда говорят про Краснодар, Кубань возникают образы казаков, пасущихся в степи коней и прочие школьные аллюзии из «Тихого Дона». Самое удивительное, что отчасти это правда. После 1991 года на улицах снова появились казаки. Если ехать на автомобиле, то почти наверняка увидишь стада коров, а иногда и лошадей. Это относительно новое явление. Многие десятилетия тут не было частных табунов, долгое время стада оставались в собственности коллективных владельцев. Зажиточный фермер с табуном в 20–50 голов — примета уже последних лет.

Два самых больших открытия по пути следования поезда: здесь есть нефть (небольшие качалки будто бы из фильмов про освоение Техаса стоят прямо вдоль дороги), и пейзажи порой неотличимы от итальянских. Холмистые поля, покрытые посадками зерновых, отдаленные рощицы плодовых деревьев, цветы вдоль трассы. Местные без всякой иронии говорят, что «это житница России», для них это словосочетание не анахронизм, это предназначение казачьей земли. Ощущение причастности легко передается приезжему. Красота края вызывает желание осесть здесь, подыскав подходящий хутор, и только ожидание встречи с Новороссийском и Черным морем удерживает от попыток задержаться на гостеприимных фермах.

Порт Новороссийск тянется на десятки километров вдоль побережья, охватывая почти всю Цемесскую бухту. С одной стороны — идеальная для судов гавань, с другой — горы. Из любой точки жителям видно море. Воздух везде соленый, терпкий. Здесь и главная база Черноморского флота, и огромный Новороссийский порт, и крупный нефтеналивной терминал, где заканчивают свой путь нефтепроводы, начинающиеся за много тысяч километров на северо-востоке. Вместо голубей — чайки, вместо проспектов — набережные, вместо дач — катера и яхты, а на горизонте всегда множество судов.

Военные корабли пришвартованы возле жилых домов, моряки в яркой форме с самых разных концов света разгуливают по улицам города. Новороссийцы при этом умудряются жаловаться на климат, мол, осенью и зимой дуют сильные ветры с гор, промозгло. Приезжему же все это кажется почти тропическим раем. Стоит немного отъехать от города, и ты на берегу моря, поросшем можжевеловым лесом, который гипнотизирует своими ароматами. Чуть дальше от берега невероятной красоты холмы, покрытые виноградниками, между ними раскинулись пресные озера, в том числе озеро Абрау.

В море, вдали, у самой линии горизонта часто мелькают длинные плоские тени — танкеры. Только когда они подходят к побережью, к нефтеналивной базе Шесхарис, можно оценить их гигантский размер. Корабли идут почти непрерывной цепью, ведь Шесхарис еще в момент своего строительства был крупнейшим в Европе нефтетерминалом и с тех пор только наращивал мощности: более 1,5 млрд тонн нефти и нефтепродуктов были отправлены через него в десятки стран мира. К стоящим у берега танкерам тянутся перемычки — устройства швартовки и налива. Они кажутся совсем тоненькими издалека, со стороны города. Истинный масштаб становится понятен, когда едешь по ним на автомобиле (пешком слишком далеко и долго). С края причала, где с одной стороны стальная стена — бок танкера, а с другой — полоса моря и берег, открывается лучший вид на Шесхарис, непохожий, кажется, ни на одну другую нефтяную базу в мире.

Нефтебаза, как правило, впечатляет размерами и строгим индустриальным порядком. От нее не ждешь красоты в традиционном понимании этого слова, не ожидаешь эффектного сочетания с окружающим ландшафтом. В Новороссийске иначе. Здесь все, включая инженерные объекты, тянется снизу вверх, от моря к горам. И трубы не исключение: они оплетают высокий холм, облепленный сооружениями, цепляющимися за крутые склоны, и ведут к венчающим холм резервуарам. Над ними только верхушки гор и высокое южное небо. А перед глазами бескрайнее Черное море, по которому свой дальнейший путь, но уже не по трубам, продолжит российская нефть.

Источник

В какое море впадает Волга: куда впадает и откуда начинается, интересные факты о реке

- 18 Августа, 2018

- Советы туристу

- Валерий Савельев

Волга является самой большой по длине своего русла рекой европейской части России и всей Европы. Длина русла Волги составляет 3530 км. В мире река по этому показателю занимает 15-е место. Рассмотрим, где берет свое начало и куда впадает Волга, в какое море, а также приведем интересные факты об этой реке.

О реке Волге

Прежде чем ответить на вопрос, куда впадает Волга, в какое море, рассмотрим вопрос, откуда эта великая река России берет свое начало. Истоки Волги находятся на холмах Валдайской возвышенности в лесах, которые окружают поселение, носящее такое же название, как и сама река. Истоков Волги настолько много, что если смотреть с высоты, то все вместе они похожи на дерево с голубыми ветвями.

Поскольку река пересекает территорию всей европейской части России, она считается национальной рекой страны, ее также называют Волгой-матушкой. На берегах Волги выросло множество современных крупных городов нашей страны. Каждый год через русло Волги проходит около 250 кубических километров воды. Если бы Волга наполняла озеро Байкал, объем которого 23 620 кубических километров, то она это сделала бы за 95 лет.

Всю длину русла Волги принято разделять на три части:

- Верхняя Волга, которая течет от истоков реки до впадения в нее Оки в городе Нижнем Новгороде.

- Средняя Волга — это часть реки, заключенная между местами впадения в нее рек Оки и Камы.

- Нижняя часть реки считается от впадения в нее Камы и до устья Волги.

Питается Волга-матушка от своих истоков, от впадающих в нее рек, а также от талых снегов и дождевой воды.

В настоящее время Волга является одним из главных туристических направлений в нашей стране. По ней совершают круизы, во время которых можно полюбоваться различными историческими монументами России и ее природой.

Характеристика реки Волги

Рассматривая вопрос, куда впадает Волга, в какое море, необходимо дать краткую характеристику этой реке.

Как было сказано выше, река Волга начинает свое течение на холмах Валдая на высоте около 228 метров, которые находятся между городами Москва и Санкт-Петербург. Количество воды, которое проходит через Волгу за одну секунду, составляет в среднем 8 000 кубических метров. В мае и июне наблюдается заметное повышение уровня воды в реке, что связано с таянием льда и снега в конце весны — начале лета.

Волга целой серией каналов связана с другими реками и морями России: с Балтийским, Черным и Азовским морями, с рекой Дон. Волга является великолепной судоходной рекой, в настоящее время по ней осуществляется большое количество грузо- и пассажироперевозок. Многие индустриальные, коммерческие и туристические центры находятся на берегах этой реки, поскольку она пересекает одну третью часть европейской территории РФ.

Следует также упомянуть, что Волга-матушка являлась и является вдохновительницей многих авторов литературных и музыкальных произведений, которые созданы в ее честь.

Важность Волги для национальной экономики

Прежде всего Волга — это важный источник электроэнергии. По ходу ее течения построены такие крупные ГЭС, как Рыбинская и Куйбышевская. На реке также построено много водохранилищ, которые служат для орошения пахотных земель. Кроме этого, в долине Волги найдены залежи нефти, поваренной соли, калия и природного газа. Активная добыча всех этих ископаемых, а также широкое использование реки в транспортных целях приводят к сильному ее загрязнению.

Основные притоки Волги

Прежде чем узнать, куда впадает Волга, в какое море, интересно познакомиться с реками, которые впадают в саму Волгу на протяжении ее долгого течения с севера на юг европейской России. Основными притоками национальной реки являются следующие реки:

- Ока: впадает в Волгу на территории Нижнего Новгорода;

- Кама: впадает в Волгу немного ниже города Казани;

- Самара: впадает в реку Волга на территории города Самары;

- Ветлуга: в Волгу впадает недалеко от города Чебоксары;

- Сура: свои воды несет в Волгу с юга на север, впадает в национальную реку России между городами Нижний Новгород и Чебоксары.

Таким образом, можно сказать, что главные притоки Волги находятся в средней ее части.

Города, находящиеся на берегах Волги

После того как Волга возникает на Валдайской возвышенности, она направляет свое русло на северо-восток и достигает города Твери, который был построен с целью улучшения сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом. Далее река протекает через Иваньковское водохранилище с плотиной у Дубны, достигает Рыбинского водохранилища.

В своей средней части Волга протекает через такие старинные русские города, как Ярославль, Нижний Новгород и столица Татарстана — Казань.

В какое море впадает Волга? В Каспийское море-озеро, однако, перед тем как это сделать, она протекает через такие прекрасные города, которые в полной мере отражают основные черты русской культуры, как Саратов, Волгоград и Астрахань.

Поскольку река пересекает множество российских городов, она является судоходной практически в любой части своего течения.

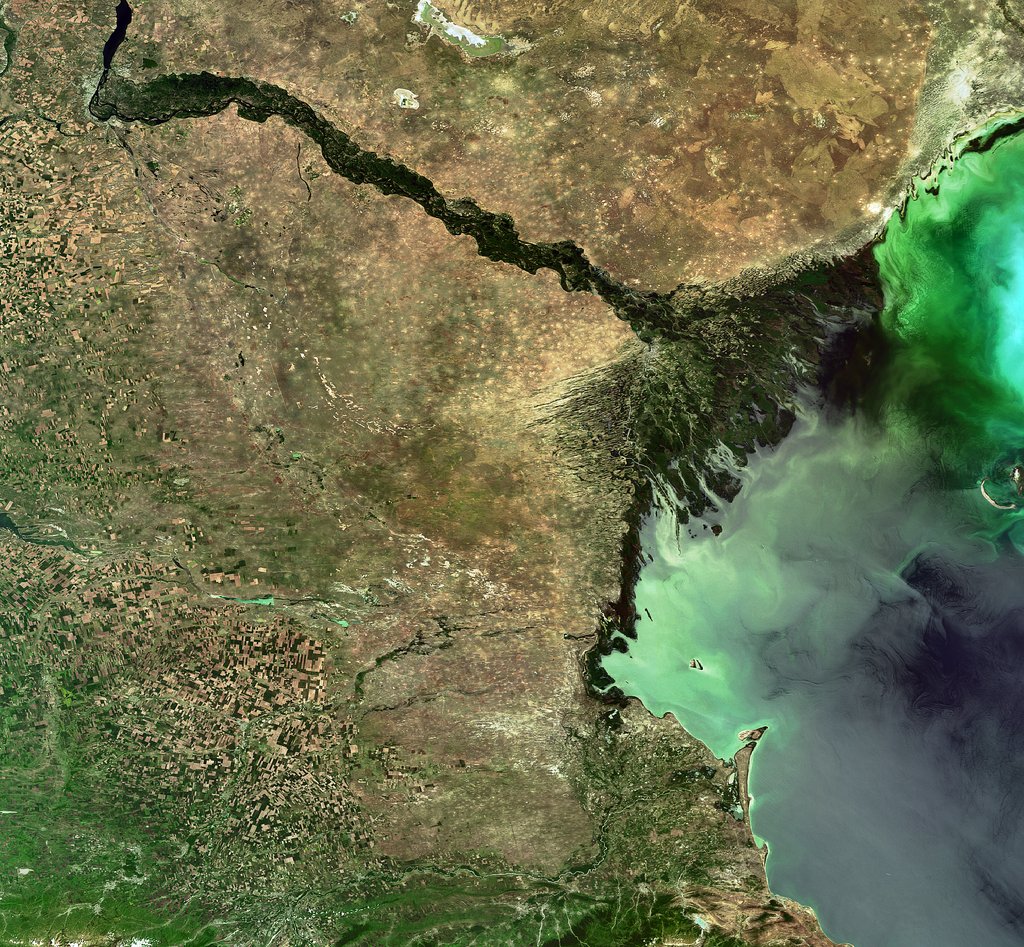

Дельта Волги

В какое море впадает река Волга? Раскроем полностью этот вопрос. Дельта Волги, то есть место, где она впадает в Каспийское море, является самой большой в Европе. Воды Волги попадают в Каспийское море на территории Астраханской области приблизительно в 60 км от города Астрахани. Дельта Волги настолько велика, что она лежит на территории двух государств: России и Казахстана.

За последний век, ввиду значительных изменений в уровне воды в Каспийском море, также преобразилась и дельта Волги, в частности ее площадь значительно увеличилась. Так, если в 1880 году она составляла 3 222 км 2 , то сегодня ее площадь оценивается в 27 224 км 2 .

По мере того, как Волга впадает в море, ее дельту разделяют на три части:

- Бэрровские холмы или бугры, которые представляют собой холмы линейной формы, образованные из глины и песка. Они имеют длину от 400 м до 10 км и высоту около 8 м. Между этими буграми расположены отстойники с соленой и пресной водой.

- Собственно сама дельта, которая является плоской (перепады высот составляют не более 1 м). Здесь расположено много активных водных каналов и равнин из водорослей.

- Подводная часть дельты, которая представляет собой платформу, уходящую на 60 км в Каспийское море.

Проблемы, связанные с дельтой Волги

Зная теперь, в какое море попадает Волга, следует рассказать о проблемах, связанных с устьем этой реки.

В 1919 году на территории дельты Волги был создан Астраханский заповедник как мера, направленная на сохранение биологического разнообразия флоры и фауны в месте, где Волга впадает в Каспийское море. Дельта Волги является местом, где живут водные птицы, осетры и другие виды рыб.

В результате индустриальной и аграрной деятельности человека сильно изменяется характеристика экосистемы дельты Волги. Например, с 1984 по 2001 год было осушено 277 км 2 площади дельты. Кроме того, большое количество загрязняющих веществ, отходов от удобрений, которые несут с собой воды Волги, приводит к активному росту и цветению водорослей, что создает угрозу для существования других биологических видов как в устье самой реки, так и в Каспийском море.

Источник