- Российская карта островов Арктики. Кому принадлежит арктический сектор

- Приращение Севером

- Битва за Арктику: чем так привлекательны заполярные территории

- greenland_42.74746w_71.57394n.jpg

- vera_kostamo_arkticheskaya_sin-400673.jpg

- evgeniya_vedeneeva_neftyanaya_platforma_prirazlomnaya-436885.jpg

- img_6786.jpg

- anastasiya_zagovenkova_lednik_shokalskogo-406677.jpg

- grafika_k_dnyu_polyarnika_02.jpg

- evgeniya_vedeneeva_burovaya_platforma_arkticheskaya-442746.jpg

- kirill_uyutnov_uzory_dreyfuyushchih_ldov-523403.jpg

- grafika_k_dnyu_polyarnika_01.jpg

- kirill_uyutnov_mihail_somov_v_arktike-523989.jpg

- 2560px-arct0030_-_flickr_-_noaa_photo_library.jpg

Российская карта островов Арктики. Кому принадлежит арктический сектор

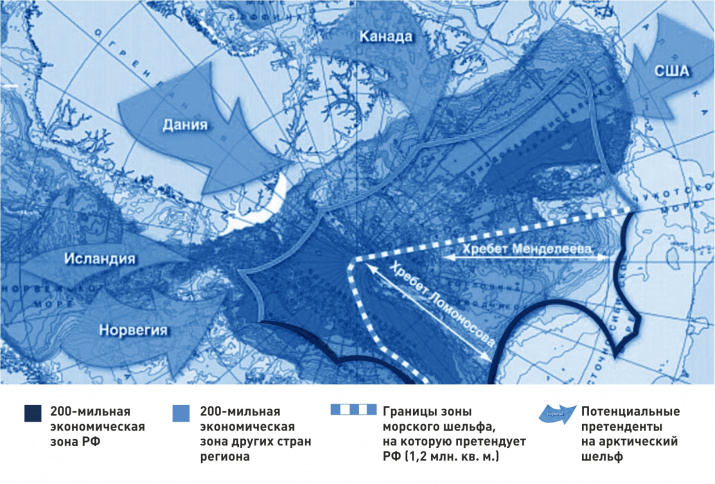

Арктика, Северный Ледовитый океан и арктический регион – предмет споров и конфликтов между странами. Северный полярный район, а точнее континентальный шельф – земля очень богатая ресурсами. Россия претендует на разработку этих полезных ископаемых. Самой большой стране, России, достался и самый большой сектор — около трети всей площади шельфа Арктики. Эти районы не находятся под суверенитетом государств и не входят в состав государственных территорий, но каждое прибрежное государство имеет суверенные права на разведку и разработку природных ресурсов прилегающих к нему континентального шельфа и экономической морской зоны, а также на охрану природной среды этих районов. Лёд Арктики стремительно тает. Промышленная деятельность человека в этом регионе будет нарушать природную экосистему.

Российские геологи изучают строение дна Северного Ледовитого океана уже многие годы. На сегодняшний день большинство ученых уверено, что российский сектор Арктики не что иное, как продолжение континента. Комментарий исследователя Арктики приведен ниже. Юридически эту территорию можно считать частью Восточной Сибири. Правда, легитимность своего права на 1,2 млн кв. км арктического шельфа (около 45% площади Северного Ледовитого океана) нашей стране еще нужно доказать. Подобные вопросы рассматривает Комиссия ООН по морскому праву, куда и необходимо подать заявку с обоснованием своих территориальных притязаний. Представить убедительные доказательства чрезвычайно сложно. Конвенция по морскому праву 1982 года предусматривает самые жесткие требования к странам, собирающимся расширить свои шельфовые границы. Наиболее верный способ убедить привередливых международных специалистов — представить исследование, полученное экспериментальным путем в ходе экспедиции. Россия, чтобы доказать свои права на арктический шельф, каждый год снаряжает их в Арктику несколько.

Широкой общественности о шагах российских исследователей по толстому льду Северного полюса практически ничего не известно. Популярность этому вопросу была придана искусственно летом сего года, когда проходила экспедиция «Арктика-2007». Главной целью похода, который наверняка в ближайшие десятилетия приобретет статус легенды, было установить, являются ли подводные хребты Ломоносова и Менделеева геологическим продолжением российского континентального шельфа. Если это будет доказано, то Россия сможет претендовать дополнительно на 1,2 млн кв. км шельфа с крупными запасами углеводородов и возможными месторождениями алмазов, никеля, олова и золота.

Неразведанные запасы углеводородов, залегающие в потенциально российской акватории, оцениваются учеными в 9 — 10 млрд тонн условного топлива. Это астрономические ресурсы. Под «российским» льдом больше нефти, чем в странах ОПЕК, вместе взятых. Только запасы арктической нефти, по данным ООН, превышают 100 млрд тонн. Это в 2,4 раза больше всех ресурсов России. В глубоководной части Северного Ледовитого океана объемы углеводородов, которые могут быть освоены российскими компаниями, сравнимы с ресурсами Объединенных Арабских эмиратов.

Вместе с этим арктический шельф изучен лишь на 8 — 10%. Получив одобрение комиссии ООН, наша страна могла бы улучшить этот показатель, равно как и свой энергетический потенциал. Однако права России на крупную часть арктического «пирога» не бесспорны. На те же месторождения претендуют Канада, Норвегия, Дания и США. Новость об экспедиции «Арктика-2007» они восприняли в штыки. «Арктика — канадская. Это наша страна, наша собственность и наше море», — заявил министр иностранных дел Канады Питер Маккей.

Ныне — Канада, Норвегия, Дания, Россия, США в той или иной меры высказывали свои претензии на владение обширными акваториями, богатые нефтью и газом (по оценке — 25% мировых запасов).

Впервые Россия заявила о своих правах на арктические территории в 1916 г. Министерство иностранных дел направило зарубежным государствам ноту о включении в состав своей территории всех земель, «расположенных к северу от азиатского побережья Российской Империи». СССР в меморандуме Народного комиссариата иностранных дел от 4 ноября 1924 г., направленном всем государствам, подтвердил положения ноты 1916 г. о принадлежности РСФСР всех земель и островов, составляющих северное продолжение Сибирского материкового плоскогорья.

Вопрос о границах советской арктической зоны был урегулирован в постановлении Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 г. «Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане». Документ гласил, что «территорией Союза ССР являются все как открытые, так и могущие быть открытыми в дальнейшем земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане к северу от побережья Союза ССР до Северного полюса в пределах между меридианом 320 градусов 4 мин. 35 сек. восточной долготы от Гринвича, проходящим по восточной стороне Вайда-губы через триангуляционный знак на мысу Кекурском, и меридианом 168 градусов 49 мин. 30 сек. западной долготы от Гринвича, проходящим по середине пролива, разделяющего острова Ратманова и Крузенштерна группы островов Диомида в Беринговом проливе».

Постановление делало исключение для земель и островов, принадлежность которых иностранным государствам была ранее признана советским правительством (имелись в виду архипелаг Шпицберген и о. Медвежий, владение которыми Норвегией закреплено Парижским договором от 9 февраля 1920 г.).

В 1979 г. СССР уточнил восточные границы своих полярных владений с «168 градусов 49 мин. 30 сек.» на «168 градусов 58 мин. 49,4 сек.», а 2 мая 2014 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации». Согласно этому документу, российская часть Арктики включает Мурманскую, Архангельскую области; Республики Коми и Якутия; Красноярский край; Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, а также «земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане и некоторые улусы Якутии, которые были объявлены территорией СССР постановлением Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 г.». С российской арктической зоной граничат территории четырех государств: США, Канады, Норвегии и Дании, которая владеет Гренландией.

Общая площадь арктических владений России составляет порядка 3 млн кв. км (18% всей территории РФ), в том числе 2,2 млн кв. км суши, где проживает более 2,5 млн человек. Это менее 2% населения России (146,8 млн) и более 54% от общего населения всей Арктики (4,6 млн).

Добываемые в пределах Арктики полезные ископаемые, их разведанные запасы и прогнозные ресурсы составляют основную часть минерально-сырьевой базы РФ. Здесь производится более 90% никеля и кобальта, 60% меди, извлекается около 80% газа и 60% нефти, большая часть алмазов России. При этом потенциальные запасы перечисленных видов сырья составляют свыше 70-90% от общероссийских. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, Арктика обеспечивает 11% национального дохода России, здесь создается 22% объема общероссийского экспорта.

На данный момент международно-правовой статус Арктики окончательно не урегулирован. В отличие от сухопутных участков побережья и островов, арктический шельф, простирающийся до Северного полюса, не принадлежит ни одному из государств. На него претендуют Россия, Норвегия, Дания, Канада и США.

Существует два конкурирующих подхода к определению статуса арктических территорий. С одной стороны, они могут рассматриваться как открытое море. С другой — как особый вид государственной территории прилегающих стран, в связи с тем, что Северный Ледовитый океан в своей значительной части представляет ледяную поверхность.

Согласно второй точке зрения, приарктические государства в силу своего географического положения и исторических причин заявляют особые, преимущественные права на так называемые арктические сектора. Под этим термином понимают пространство, основанием которого служит побережье страны, а боковыми линиями — меридианы от Северного полюса до восточной и западной границ этого государства. Площадь арктического сектора РФ, определяемого согласно данному подходу, составляет около 9 млн кв. км, из которых 6,8 кв. км — морская акватория Северного Ледовитого океана.

Действующее международное законодательство, однако, не признает особых прав приарктических стран. Согласно Конвенции ООН по морскому праву (1982 г.; ратифицирована РФ в 1997 г.), полный суверенитет прибрежного государства охватывает только 12-мильную зону прибрежных территориальных вод. Частичный суверенитет распространяется на 200-мильную исключительную экономическую зону. В случае отказа от утверждения секторального разделения Арктики Россия теряет суверенные права на 1,7 млн кв. км своего арктического сектора.

Согласно ст. 77 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. прибрежные государства также имеют суверенные права (в частности, на разработку природных ресурсов) в области своего континентального шельфа. При этом согласно ст. 76, континентальный шельф прибрежного государства включает морское дно и недра «на всем протяжении естественного продолжения» под водой сухопутной территории государства, вплоть до внешней границы окраины материка.

В 2001 г. Россия впервые направила в Комиссию ООН по границам континентального шельфа представление о расширении своих внешних границ по арктическому шельфу. Основанием послужили исследования рельефа морского дна, в ходе которых выяснилось, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева, проходящие по дну Северного Ледовитого океана, являются продолжением Сибирской континентальной платформы. Первая заявка была отклонена, однако в августе 2015 г. была подана новая, дополненная результатами последних исследований. Ее презентация в ООН состоялась 9 февраля 2016 г., процесс рассмотрения заявки может занять до 5 лет. В случае ее одобрения, площадь российского континентального шельфа увеличится на 1,2 млн кв. км (в настоящее время — 4,1 млн кв. км). Новая заявка будет рассмотрена в 2019 году.

Источник

Приращение Севером

Это означает, что российская территория приобретет участок континентального шельфа в Северном Ледовитом океане площадью около 1,2 миллиона квадратных километров, который содержит прогнозные запасы углеводородов в 4,9 миллиарда тонн условного топлива, помимо других полезных ископаемых, например, руд различных металлов — олова, железа, золота. Есть на морском дне и запасы алмазов и марганца. И 4,9 миллиарда тонн углеводородов — лишь минимальное значение. Дальнейшие исследования могут эти предполагаемые запасы значительно увеличить, отмечают во ВНИИ Океанологии.

Правда, по словам спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, окончательного признания новых арктических территорий шельфа России со стороны ООН еще предстоит дождаться. Однако в целом уже ясно, что в этом направлении осталось сделать лишь последние шаги, ждать и окончательного решения осталось уже недолго. С момента первой подачи заявки России в ООН о принадлежности шельфа в 2001 году прошло уже 18 лет, с тех пор ученые провели массу исследований для ее обоснования, и в успехе этой работы практически нет сомнений.

Такое «приращение Севером» даст огромный импульс для развития экономики и транспорта в российской части Арктики. Кроме того, оно позволит усилить экологической контроль в этой части мира, поскольку регион является «глобальной кухней» погоды на планете, подчеркивает Сергей Иванов. Россия получит серьезные возможности для того, чтобы вырабатывать в этой сфере собственные нормы и правила и требовать их соблюдения от других стран, поскольку любое загрязнение арктической природы в пределах российского континентального шельфа будет «головной болью», в первую очередь, России.

Но всех — от ученых-экспертов до простых граждан — интересует еще один вопрос: когда запасы этой арктической кладовой начнут приносить практическую пользу стране? Добыча нефти и газа на дне моря в Арктике до сих пор связана с огромными трудностями, а разработка месторождений твердых полезных ископаемых арктического шельфа пока еще выглядит научной фантастикой.

— С нашими технологическим оснащением в глубинной нефтедобыче нам пока не следовало бы выбираться за нефтью за пределы 200-мильной зоны Северного Ледовитого океана, — уверен Валерий Крюков, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. — Любое удаление от континента дает удорожание добычи в шесть раз, а за пределами 200-мильной зоны — еще во столько же. Только тогда, когда появятся новейшие недорогие технологии нефтегазодобычи на арктическом шельфе, это может быть экономически эффективно. А пока в Арктике самая дорогая по стоимости добычи нефть. Безусловно, доказательство нашего права на новый участок континентального шельфа Арктики — это хороший задел на будущее. Но думаю, что до освоения его ресурсов дело дойдет только в 2050 году.

Однако вопрос не только в технологиях, но и в законодательной базе развития Арктики, подчеркивает секретарь научного совета АНО «Научно-координационный центр по проблемам Севера, Арктики и жизнедеятельности малочисленных народов Севера» Михаил Жуков. По его словам, проект «Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» нуждается в корректировке. Например, по мнению аналитика, документ вообще не предусматривает наличия в составе Арктической зоны РФ морских акваторий. Очевидно, что какая-либо экономическая деятельность в Арктике невозможна без использования моря, точнее — Северного морского пути. Кроме того, концептуальный посыл законопроекта — «преференции в обмен на инвестиции». Речь идет о том, что либо существующее предприятие должно начать новые проекты, либо должно быть создано новое предприятие. Это создает неравные условия для конкуренции, полагает эксперт.

— Что касается технологий работы под водой, то они постепенно совершенствуются, — подчеркивает Михаил Жуков. — Через некоторое время это может стать актуальным. Конечно, не исключено, что на это может уйти несколько десятилетий. Но очень важно заявить: это наша территория! Шельф наш, и работать на нем можно только с согласия и при участии России.

Источник

Битва за Арктику: чем так привлекательны заполярные территории

Существует легенда. Сталину показали карту Арктики и спросили, докуда будут простираться советские земли? Он взял карандаш, отчертил две линии от границ Советского Союза до Северного полюса и сказал: «Вот так хорошо». С 1926 года территория, ограниченная меридианами 32°4’35″ восточной долготы и 168°49’30″ западной долготы, объявлялась территорией СССР. Так было до 1991 года, когда для международного судоходства открыли Северный морской путь. В это же время арктические соседи стали возмущаться, что России принадлежит слишком много Арктики. И. правительство Ельцина пошло на уступки. Что привлекает иностранцев в этой безжизненной ледяной пустыне? И каков правовой статус северных территорий сейчас?

Когда за экстравагантностью скрывается дальновидность

В августе 2019 года президент США Дональд Трамп предложил купить Гренландию у Дании. За бессрочное владение островом он предлагал $600 млн. Многие сначала высмеяли странноватое предложение: зачем Америке Гренландия? Там льды, белые медведи и абсолютно непригодные земли. Но не всё так просто. Дания относится к странам Арктического региона и имеет право на свой кусок Арктики. А это огромные залежи углеводорода, редкоземельные металлы и возможность контролировать трафик судов по Северному морскому пути, которому прочат в ближайшие годы заменить Суэцкий канал.

greenland_42.74746w_71.57394n.jpg

Пока датчане отказались от столь выгодной сделки за их «ледяную каменюку», сказали, самим пригодится. Но нельзя быть уверенными, что навсегда. США умеют убеждать правительства разных стран скинуть «балласт». В 1867 году выше упомянутая Дания продала Америке Виргинские острова за $7,5 млн, а Российская империя — Аляску за $7,2 млн. Стоит ли говорить, что вложенные деньги окупились предприимчивыми американцами за год? И, кстати, не будь у Америки Аляски, не было бы у них и своего, пусть небольшого, арктического сектора.

К Гренландии США стали приглядываться после Второй мировой войны. В 1946-м администрация президента Гарри Трумэна предложила Копенгагену продать Штатам остров за $100 млн — в переводе на сегодняшние деньги это $1,3 млрд. Датчане отклонили это предложение и в 1953 году изменили статус Гренландии, чтобы остров стал регулярной неотъемлемой частью Дании, а не колонией.

vera_kostamo_arkticheskaya_sin-400673.jpg

Чем богаты?

Арктика — один из самых непригодных для жизни регионов мира. Здесь не выживешь без специальной одежды и снаряжения, а труд учёных, промысловиков или нефтяников сопоставим с работой космонавтов. И всё-таки люди сюда стремятся.

Первой промышленную добычу нефти в Арктике начала Канада в 1920 году. В 60-е годы советская геологоразведка открыла огромные залежи углеводородов в Ямало-Ненецком автономном округе. Всего за полярным кругом открыто свыше 400 наземных месторождений нефти и газа. На 60 ведётся разработка, а 40 из них относятся к российскому сектору Арктики.

evgeniya_vedeneeva_neftyanaya_platforma_prirazlomnaya-436885.jpg

На шельфе Баренцева моря разведано 11 месторождений: четыре нефтяных, среди них Приразломное; три газовых; три газоконденсатных, в том числе Штокмановское; одно нефтегазоконденсатное. Суммарные извлекаемые ресурсы Российской Арктики оценивают в 106 млрд тонн нефтяного эквивалента, запасы газа — в 69,5 трлн кубометров.

Приразломное — единственное месторождение на российском арктическом шельфе, где добыча нефти уже началась. Нефть нового российского сорта получила название Arctic Oil (ARCO) и впервые отгружена с Приразломного в апреле 2014 года. Месторождение открыли в 1989 году, оно содержит более 70 млн тонн извлекаемых запасов нефти. Приразломное — уникальный российский проект по добыче углеводородов на шельфе Арктики. Впервые добыча углеводородов на арктическом шельфе ведётся с морской ледостойкой стационарной платформы. Она позволяет выполнять все технологические операции — бурение скважин, добычу, хранение, отгрузку нефти на танкеры и т.д.

img_6786.jpg

И это далеко не всё. По оценкам экспертов, в Арктике находится до 13% ещё не открытых мировых запасов нефти и до 30% — газа.

Правовой статус Арктики

Вопреки народной молве, Сталин не имеет отношения к разграничению Арктики. Первой свои границы до полюса определила Канада, а потом, глядя на неё, все остальные страны, имеющие выход к Северному Ледовитому океану: Россия (СССР), Норвегия, Дания, владеющая Гренландией, США и Канада. Договор подписали в 1920 году. Секторный подход определял правовой статус островов и земель, но никак не акваторий этих секторов.

anastasiya_zagovenkova_lednik_shokalskogo-406677.jpg

В 1982 году ООН выпустила Конвенцию по морскому праву. Главная мысль документа: территориальная юрисдикция государства распространяется лишь на шельф, тогда как внешельфовая зона объявляется международной. Как это работает в Арктике? У берегов каждой из стран есть 12-мильная зона, которая признаётся суверенными территориальными водами. Следующие 200 миль — исключительная экономическая зона со свободным судоходством, в пределах которой государство получает контроль над природными ресурсами. Любая из стран, подписавших конвенцию, сможет доказать, что её континентальный шельф простирается в глубь Арктики на расстояние более 200 миль, и сможет претендовать на ресурсы, расположенные в этой зоне. Россия присоединилась к соглашению в 1997 году.

Континентальный шельф — материковая отмель, подводная окраина материка, примыкающая к суше. Для неё характерно общее с материком геологическое строение. По сути, шельф — это материковая почва, затопленная океаном. Границы шельфа — берег моря или океана с одной стороны и так называемая «бровка» (резкий изгиб поверхности морского дна, переход к материковому склону) — с другой.

И до сих пор отдельного документа, который бы определял правовой статус Арктики, не существует.

Отщипнуть свой кусок пирога

На деле Конвенция 1982 года лишь усложнила установление границ. Основной спор разгорелся вокруг хребта Ломоносова, который протянулся по дну Ледовитого океана от Новосибирских островов до владений Канады и Гренландии. По прогнозам, этот участок шельфа — один из самых богатых запасами углеводородов. Общий объём нефтегазовых ресурсов в зоне Комплекса Центрально-Арктических подводных поднятий, по оценкам Минприроды, может достигать 5 млрд тонн условного топлива.

grafika_k_dnyu_polyarnika_02.jpg

Россия претендует на самые большие территории арктического шельфа: примерно 1,2 млн кв. км, включающие в себя части хребтов Ломоносова, Менделеева и Гаккеля. Для сравнения: площадь всего Северного Ледовитого океана составляет 14,750 млн кв. км. Соседние страны не признают обширные полярные владения России и пытаются откусить свой кусок арктического пирога. Канада неоднократно заявляла, что хребет Ломоносова может быть продолжением геологической структуры Северо-Американского континента, а значит, и зоной её экономических интересов. В этом её поддерживают Соединенные Штаты, выражая «обеспокоенность увеличением российского присутствия в Арктике». Однако американцы не могут подавать заявки в Комиссию по границам континентального шельфа, так как до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву.

В ноябре 2020 года эскадренный миноносец США «Джон Маккейн» нарушил морские границы России в Тихом океане. После того как к судну выдвинулся российский корабль «Адмирал Виноградов», миноносец поспешил к своим берегам. Этот инцидент стал возможен как раз потому, что воды эти относятся к России согласно конвенции ООН. А США не признают ни документ, ни принятые согласно ему решения ООН. С точки зрения формальной логики каждая из сторон конфликта находилась в своём праве.

evgeniya_vedeneeva_burovaya_platforma_arkticheskaya-442746.jpg

Норвегия пока не соперничает с Россией за право обладать сокровищами подземных недр Ледовитого океана. В 2010 году наша страна заключила со приполярной соседкой соглашение о совместной добыче ресурсов в районе хребта Ломоносова и подарила Норвегии примерно 80 тыс. кв. км спорной акватории в Баренцевом море, где, по подсчётам норвежских специалистов, может залегать около 2 млрд баррелей углеводородов. Их стоимость оценивается в $30 млрд.

Тем временем Дания нанимает учёных, чтобы доказать, что хребет Ломоносова — продолжение Гренландии. В 2014 году Копенгаген уже подал заявку о продлении внешней границы своего континентального шельфа в Северном Ледовитом океане и в случае успеха может претендовать на значительную его часть.

kirill_uyutnov_uzory_dreyfuyushchih_ldov-523403.jpg

Что касается хребта Менделеева, то там неясностей больше. Российские учёные уверены, что он имеет континентальную природу. Некоторые наши конкуренты утверждают, что мы имеем дело с океанической корой. Впрочем, Канаде выгодно, чтобы это оказался именно континентальный шельф, так как хребет Менделеева соединяется в одно целое с хребтом Альфа, который примыкает к Канадскому Арктическому архипелагу.

Россия подавала заявки на расширение своего арктического шельфа в 2001 и 2015 годах, а затем укрепила свою заявку новыми научными доказательствами.

grafika_k_dnyu_polyarnika_01.jpg

Одна из заявок оказалась удовлетворена. В 2014 году России отошёл шельф площадью 52 тыс. кв. км в Охотском море. А в апреле 2019 года подкомиссия ООН заявила о геологической принадлежности территорий, включённых в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента России. Итоговое решение планировали принять в течение следующих двух-трёх сессий, но помешал коронавирус.

Новый Шёлковый путь

Но основная арктическая битва будет даже не за природные богатства — у России есть Северный морской путь (СМП). Это кратчайшая дорога из Азии в Европу. Только представьте: расстояние, проходимое судами из Мурманска в японский порт Иокогаму через Суэцкий канал, составляет 12 840 морских миль, а по Северному морскому пути — всего 5770. Экономическая разница ощутима.

kirill_uyutnov_mihail_somov_v_arktike-523989.jpg

В условиях глобального потепления судоходство по нему становится практически круглогодичным. Так, в 2020 году оно прекратилось в ноябре, а стартовало в январе 2021-го. Годом ранее ООН опубликовала отчёт, в котором сообщает, что объём льда в Арктике по сравнению с 80-ми годами сократился на 40%. Всё это даёт надежду на то, что период навигации по Северному морскому пути будет увеличиваться. По этому маршруту можно отправлять грузы в разные страны мира. Если Арктика будет таять и дальше, то для того, чтобы преодолеть путь из Европы в Китай и обратно, не нужны будут ледоколы, достаточно усиленной конструкции судов. А это уже серьёзный аргумент для стран-соседей, не имеющих ледокольного флота.

2560px-arct0030_-_flickr_-_noaa_photo_library.jpg

Ажиотаж вокруг Северного морского пути подогрел инцидент в Суэцком канале, когда в марте 2021 года гигантский контейнеровоз почти на неделю заблокировал проход по нему.

По прогнозам экспертов, значение Арктического региона в ближайшие годы будет только расти, и России крайне важно отстоять собственные интересы.

Источник

.jpg)