- Северный Ледовитый океан: исследования океана. История исследования Северного Ледовитого океана

- Первые исследователи

- Открытие новых проливов

- Русские моряки

- Продолжение поисков

- Конец девятнадцатого века в истории изучения океана

- Исследования начала двадцатого века

- Освоение прохода

- Заключительный этап исследований

- Смелые открыватели Русского Севера: кто эти люди?

- Как чужая земля стала своей

- Зачем поморы двинулись на восток

- Поморский след на востоке

Северный Ледовитый океан: исследования океана. История исследования Северного Ледовитого океана

Северный Ледовитый океан является одним из самых суровых мест на планете. Тем не менее людям удалось впервые оказаться здесь даже раньше, чем в Тихом. Какой была история освоения океана и кто занимался его изучением? Стоит изучить информацию по каждому из периодов, связанных с этой территорией, от эпохи Великих географических открытий и до наших дней.

Первые исследователи

Впервые в этих местах люди оказались еще в десятом-одиннадцатом веках. Поморы, жившие на территории современной Российской Федерации, доплывали до острова Шпицбергена и Новой Земли, а также знали, как добраться до Атлантического океана. К концу шестнадцатого века русским морякам была известна вся береговая линия до самого устья реки Оби. Эпоха Великих географических открытий стала временем поисков новых способов сообщения и неоткрытых земель. В эти времена английские, русские и голландские мореплаватели стали пытаться обнаружить пути из Атлантического океана в Тихий, плавая вдоль берегов Азии и Северной Америки. Осуществить это на севере многим мешало отсутствие оснащения. Так, англичане Торн и Гудзон добраться до полюса не смогли. Уиллоби и Баренц не справились с плаваньем даже до Карского моря — подготовка и неподходящий для такого пути корабль предопределили исход путешествия.

Открытие новых проливов

В начале семнадцатого века были сделаны более удачные попытки изучить Северный Ледовитый океан. Исследования океана продолжил Баффин, повторивший путешествие в поисках Северо-Западного прохода. Он плыл у побережья Гренландии, обнаружил устья проливов Ланкастер и Смит. Проникнуть дальше них ему не позволили льды, отчего Баффин решил, что прохода дальше попросту нет. Неудачи остальных экспедиций, последовавших после, привели к тому, что современники не смогли доказать обратное.

Русские моряки

Большой вклад в исследование Северного Ледовитого океана сделали российские ученые. Мысли о существовании прохода не покидали людей. Уверенность в этом была высказана Герасимовым в 1525 году. Кратчайший путь по льду, идущий от Новоземельских проливов к порту Провидения, составляет пять тысяч шестьсот десять километров, это дорога от Мурманска до Владивостока. Исследование Северного Ледовитого океана по этому маршруту было проведено в начале семнадцатого века первопроходцем Ребровым. Он добрался до устья реки Яны, а в середине того же века Дежневу удалось пройти дальше, обогнуть северо-восток Азии и обнаружить Берингов пролив. Но случилось непредвиденное. История исследования Северного Ледовитого океана развивалась трагично – доклад Дежнева затеряли на восемьдесят восемь лет и обнаружили лишь после смерти путешественника.

Продолжение поисков

До конца девятнадцатого века велись разрозненные исследования Северного Ледовитого океана. Краткое содержание событий не включает революционных открытий за этот период. Впрочем, путешествия на север все равно представляют немалый интерес. С этими годами связаны известные имена – например, Беринга или Крузенштерна. Соперничество между Англией и Россией в вопросе обнаружения новых путей обострилось. Первые отправили на север более шестидесяти экспедиций. Результаты некоторых из них не опубликованы до сих пор. В 1770 путешественник Херк отправился изучать Северный Ледовитый океан. Исследования океана были спонсированы компанией Гудзона. По результатам плавания он написал, что в наличии прохода сомневается. Возникали лишь новые гипотезы и предположения, никакой конкретики в картах не появилось. Русские исследователи предприняли Великую Северную экспедицию, которую задумал еще Петр Первый. Имена участников известны и сейчас – это Челюскин, Лаптевы, Пончищевы. Но и они не завершили путешествие. Впрочем, достижением стало тщательное заполнение карт и открытие северной точки Евразии, которая на сегодняшний день носит имя мыс Челюскин.

Конец девятнадцатого века в истории изучения океана

Арктика оставалась не до конца изученной долгое время. Тем не менее девятнадцатый век связан с множеством важных имен, которые заметно повлияли на исследования Северного Ледовитого океана. Кратко стоит упомянуть Румянцева и Крузенштерна, создателей проекта изучения берегов Америки и достижения полюса. В результате многочисленных экспедиций было обнаружено, что у океана неравномерный ледовый режим в течение года. Было внесено инновационное предложение. Адмирал Макаров приспособил для движения специальный корабль. Первый ледокол под названием «Ермак» зашел так далеко, как не удавалось никому прежде. Зарубежным исследователям удалось успешно продвинуться во время путешествия Фритьофа Нансена на судне «Фрам». В процессе дрейфа ученый получил важные данные о рельефа океана, составе водной массы и льда, климате центральных областей.

Исследования начала двадцатого века

С началом нового столетия условия работы изменились. Исследования Северного Ледовитого океана в 20 веке позволяли добиться более значимых результатов благодаря другому уровню оснащения и подготовки. Активно плавали в регионе как англичане, так и русские, американцы, норвежцы. В 1909 были созданы стальные ледоколы с мощными двигателями, которые смогли создать уникальные карты глубин и добрались до самого устья реки Лены. Впрочем, предпринятая в 1912 году экспедиция к полюсу так и не увенчалась успехом. Людям по-прежнему не удавалось покорить Северный Ледовитый океан. Исследования океана велись в западном секторе. В 1920 началась пятая экспедиция Расмуссена, который добрался от Гренландии к Аляске. Северного полюса первым достиг Пири.

Освоение прохода

История исследования Северного Ледовитого океана была напрямую связана с поиском пути от Мурманска до Гренландии. Прорыв удалось совершить ледоколу «Иосиф Сталин», который смог освоить легендарный проход. Направление работы изменилось – успех авиации дал возможность изучать льды по воздуху, что и сделали Амундсен с Элсуортом. Они установили, что к северу от Гренландии нет суши. А Бэрд смог добраться на самолете до самого полюса. Таким же образом ученые изучили и мыс Барроу, что на Аляске. В 1937 во льдах начала работу первая гидрометеорологическая станция, изучившая характер здешних вод. Был также подробно изучен рельеф, которым отличается Северный Ледовитый океан. Исследования океана перешли на современный уровень.

Заключительный этап исследований

После Второй мировой, когда работы были приостановлены, началась новая история севера. Стали применяться лабораторные методы, приобрели значение теории. Современные исследования Северного Ледовитого океана привели к открытию новых хребтов – Менделеева и Ломоносова. Обнаруженные на дне котловины преобразили прежние мнения о рельефе. С середины века на льды доставлялись команды путешественников, которые могли провести много исследований за короткий срок. Они обнаружили хребет Гаккеля, подводное образование вулканического характера. В 1963 человеку удалось подо льдом добраться до полюса на атомной лодке. В 1977 была осуществлена экспедиция на ледоколе, которая также закончилась успешно. Человек покорил Северный Ледовитый океан.

Исследования океана продолжают канадские, американские, российские ученые. Но характер их работы приобретает все больший теоретический и экспериментальный смысл – на карте этих территорий не осталось белых пятен, и путешествие к Северному полюсу уже не кажется вызовом, который может стоить отважному страннику жизни, что было так актуально еще несколько веков назад, с эпохи Великих географических открытий и до конца девятнадцатого столетия.

Источник

Смелые открыватели Русского Севера: кто эти люди?

При словах «русские землепроходцы» обычно вспоминают покорителей Урала и Сибири — Ермака, Дежнёва, Хабарова. Но задолго до них поморы Русского Севера уже выходили в холодные воды Северного Ледовитого океана на своих кочах и лодьях и били зверя в низовьях Оби. Имен их не сохранила история, но зато известно, чего они достигли.

Как чужая земля стала своей

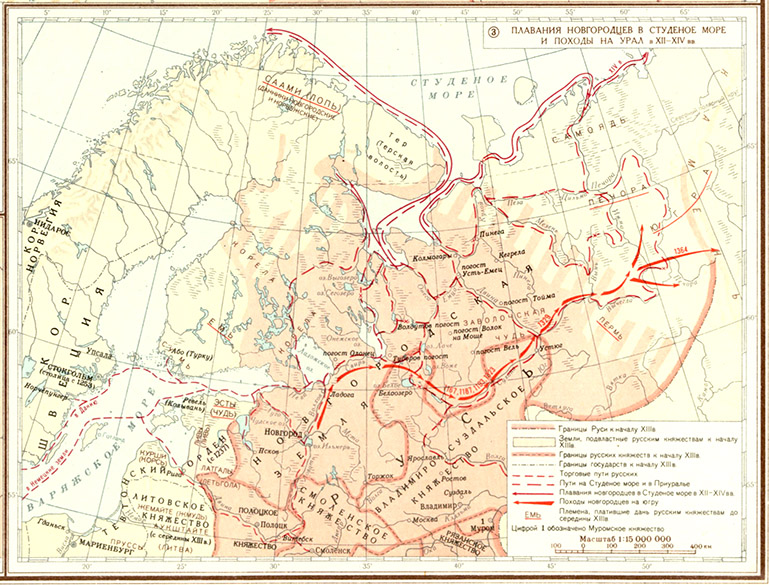

Предприимчивые, смелые новгородцы первыми из русских начали осваивать территорию, которую сейчас мы называем Русским Севером. Главной их мотивацией в освоении сурового края были, конечно, деньги, которые давала пушнина. Путь новгородцев на север лежал через Онежское озеро, по реке Выг, по Онеге — на южные берега Белого моря.

Почти одновременно с русскими к Белому морю вышли карелы. Конкуренции между народами не было — наоборот, как показывают археологические данные, нередко случались смешанные браки, а захоронений, свидетельствующих о битвах, не найдено.

Сначала людей на севере было совсем мало. Часто промысловики приходили на сезон, добывали мех, рыбу, морского зверя, а потом возвращались домой.

Продолжалось это до тех пор, пока не появились в этих краях мощные монастыри во главе с крупным землевладельцем — Соловецкой обителью. Именно монастыри смогли создать не только духовную основу для жизни на севере, но экономическую инфраструктуру, наладить торговые каналы, устойчивые пути сообщения с южными областями. Мехом, моржовым клыком и солью не прокормишься: добытое на севере нужно было сбыть на юге и получить взамен хлеб и другие продукты, а также промышленные изделия, не изготавливавшиеся на севере.

Как только монастыри создали по берегам моря и рек системы приходов, в Поморье потянулись люди, которые поняли, что Север — это не «чужеверная окраина», а часть освященной русской земли. Это «монастырское» заселение позволило позже сохранить Русский Север в составе России, когда на эти края покусилась Швеция. И вот этих-то людей, которые прочно осели на Севере, и стали называть поморами.

Зачем поморы двинулись на восток

Мы привычно считаем, что до Петра I у России морского флота не было. Но зачем-то же царь Петр ездил в Архангельск, перенимал опыт у северных корабелов и поморских плотников… А дело в том, что еще за три века до Петра Алексеевича русские выходили в Студёное море (так раньше называли Белое) и по своим лоциям, чертежам ходили по арктическим водам. Особой формы усиленные поморские кочи водоизмещением в сотни тонн Арктики не боялись. Кочи эти были длиной 15-20 метров и брали полезной нагрузки 30-40 тонн. Не совсем плоскодонные, они не имели большого киля, «сидели» в воде неглубоко, потому что во время штормов, ветров, среди льдов приходилось близко подходить к берегу, прятаться в бухтах, за островом или на реках.

В поисках промысловой рыбы и зверя поморы издавна освоили Грумант (Шпицберген), Матку (Новую Землю), многочисленные острова и побережья Белого моря и Ледовитого океана. Ходили в Норвегию. Участвовали они и в освоении Арктического морского пути, имевшего большое значение не только для России, но и для всей Европы.

Когда русские пришли на Север за пушниной, ее здесь было много. Но через некоторое время зверя выбили, и нужно было искать новые охотничьи угодья на востоке. Из Белого моря, которое, хоть и большое, но, по сути, внутреннее, поморы выдвинулись в сторону Карского моря, Северного Урала, к устью Оби. В XVI веке англичане и голландцы удивлялись, что, оказавшись в этих краях, постоянно встречали русские корабли, которые уверенно двигались дальше и дальше на восток, во льды, туда, куда, казалось, пройти было нельзя.

Поморский след на востоке

Большинство покорителей Сибири и Дальнего Востока были выходцами из областей Русского Севера. Это неудивительно — суровые условия жизни закалили их и подготовили к трудному и опасному освоению северо-восточных рубежей нашей страны.

Михаил Стадухин (ум. 1666). Помор, племянник московского купца, родился в деревне на реке Пинеге, в Архангельской области. Русский землепроходец, исследователь Северо-Восточной Сибири. Экспедиция Михаила Стадухина, стартовав от Индигирки, открыла реку Колыму. Стадухин одним из первых достиг рек Анадыря, Пенжины и Гижиги и северной части Охотского моря.

Федот Попов (ум. 1648). Родился в Холмогорах, Архангельской области, имел прозвище Колмогорец. Русский землепроходец, промышленник, организатор и, вместе с Семеном Дежнёвым, — участник экспедиции 1648 года из Северного Ледовитого океана в Тихий, открывшей пролив между Азией и Северной Америкой (Берингов пролив).

Семен Дежнёв (около 1605 — 1673). Родился в деревне Есиповская на Пинеге (по другим сведениям — в Великом Устюге). Русский путешественник, землепроходец, мореход, исследователь Северной, Восточной Сибири и Северной Америки, казачий атаман, торговец пушниной. Первый мореплаватель, прошедший Берингов пролив, отделяющий Азию от Северной Америки, Чукотку от Аляски, причем сделал это за 80 лет до Витуса Беринга, в 1648 году, по пути посетив острова Ратманова и Крузенштерна, находящиеся посередине Берингова пролива.

Ермак Тимофеевич (1532–1585) — казачий атаман, исторический завоеватель Сибири для Русского государства. По недоказанной версии, Ермак был выходцем из северных краев. В онежских былинах, записанных в XIX веке, говорилось, что часть есаулов в дружине Ермака были родом с Двины. Землевладельцы Строгановы, добывавшие соль и пушнину на пермской земле и нанявшие отряд Ермака для защиты от зауральских племен, были выходцами с Подвинья, северянами. Отряд Ермака разгромил за Уралом войско сибирского хана Кучума, сухопутная дорога в Сибирь была проложена.

Ерофей Хабаров (ок. 1603 — ок. 1671). Родился в деревне Дмитриево современного Котласского района Архангельской области. Русский землепроходец, продолжатель дела Еналея Бахтеярова и Василия Пояркова по освоению Приамурья.Занимался пушным промыслом, участвовал в походах по рекам Сибири, жил в верховьях Лены. Открыл соляные источники и построил соляную мельницу в устье реки Куты в Иркутской области.

В 1649 году Хабаров с отрядом из 70 верных ему людей отправляется вверх по Лене и Олекме в поход по Амуру от впадения в него реки Урки до даурского укрепленного поселения Албазин. Весной 1650 года Хабаров возвращается обратно и с новыми силами уходит в новый поход, в результате которого берет Албазин и продолжает сплав по Амуру. Во время похода одерживает многочисленные победы над даурскими и дючерскими князьями, захватывает много пленных и скота. Результатом этого похода становится принятие коренным приамурским населением русского подданства. В этом же походе, с которого началось присоединение Дальнего Востока к России Хабаров составляет «Чертёж реке Амуру», ставший первой европейской картой дальневосточных территорий.

Владимир Атласов (ок. 1661/1664 — 1711). Родился в Великом Устюге Вологодской области. Русский землепроходец, совершивший поход по Камчатке в 1697–1698.

Весной 1697 года Атласов во главе отряда из 120 человек на оленях прошел на юг от Анадырского острога через Корякский хребет до Камчатки.

В 1700 году в Якутске Атласов систематизировал собранные в походе материалы, написал подробный отчет о полуострове и ближайших островах и составил первую карту Камчатки.

Александр Баранов (1746–1819). Первый главный правитель Русской Америки. Родился в Каргополе, в купеческой семье. В 1790 году возглавил Северо-восточную компанию, в 1799 году ставшую Российско-американской. Основал на острове Ситка форт Новоархангельск, ставший столицей Русской Америки. По распоряжению Баранова в Калифорнии в 1812 году создана российская фактория Форт Росс. Баранов строил верфи, заводы по выплавке меди, организовал добычу каменного угля. Практически стал создателем недолговечной Русской Америки. Был женат на дочери туземного вождя.

Сейчас Новоархангельск называется Ситка, а памятник основателю города планируется переместить в местный музей. Сам остров имеет альтернативное название на картах — Baranof island (остров Баранова).

Геннадий Невельской (1813–1876). Родился в усадьбе Дракино Солигачского уезда Костромской губернии. Исследователь Дальнего Востока, основатель города Николаевска-на-Амуре, доказавший, что устье Амура доступно для входа морских судов и что Сахалин — остров.

Летом 1849 года Невельской достиг устья Амура и обнаружил пролив между материком и островом Сахалин. Ему удалось открыть ряд новых, неизвестных прежде территорий и войти в низовья Амура. Он основал в устье Амура Николаевский пост (ныне город Николаевск-на-Амуре). Позже Невельской и его подчиненные детально исследовали берега устья Амура, Амурского лимана и Татарского пролива, а также континентальных частей Амурского и Уссурийского края и острова Сахалин, устанавливая власть России на дальневосточных территориях.

Источник