Какой океан является самым молодым по геологическому строению?

Атлантический океан — он образовался в ходе , он образовался в ходе раскола древнего суперконтинента Пангея

Другие вопросы из категории

Читайте также

крайней северной материковой точкой?

1) Флигели 2) Челюскин

3) Дежнёва 4) Канин Нос

А2. В каких горах

расположена крайняя южная точка России?

Кавказа 2) Алтая

3) Сихотэ-Алиня 4) Памира

А3. С каким государством

Россия имеет сухопутную границу ?

С Кыргызстаном 2) с

Арменией 3) с Украиной 4) со Швецией

А4. С каким государством

Россия имеет самую длинную границу?

С Китаем 2) с

Казахстаном 3) с Украиной 4) с Финляндией

А5. Какой субъект РФ не

имеет общей границы с Россией?

Камчатская область

2) Магаданская область 3) Псковская

область 4) Калининградская область

А6. Какой полуостров

России находится на щите?

Камчатка 2) Кольский

3) Ямал 4) Таймыр

А7. Какая вершина является

наиболее высокой ?

Казбек 2) Белуха

3) Эльбрус 4) Народная

А8. Определите территорию

России по её описанию.

Крупная равнина

расположена на молодой плите с палеозойским

фундаментом. Поверхность равнины

плоскакя, имеет небольшой уклон к северу.

Большая часть равнины заболочена.

Восточно-Европейскаея

равнина 2) Западно-Сибирская р. 3)

Среднесибирское плоскогорье 4)

Прикаспийская низменность

А9. Какой климат характерен

для Русской равнины?

Умеренно-континентальный

2) континентальный 3) резко континентальный

4) муссонный

А10. Над какой территорией

России зимой господствует антициклон?

Над европейской

территорией 2) над Уралом 3) над

Восточной Сибирью 4) над Кавказом

А11. На какой территории

России наиболее тёплое лето?

В Прикаспийской

низменности 2) на Среднерусской

возвышенности 3) на Южном Урале 4) на

Сахалине

А12. На какой территории

России выпадает наибольшее количество

осадков?

На полуострове Таймыр

2) на полуострове Камчатка 3) на

полуострове Чукотка 4) на Новосибирских

островах

13. Какое из морей,

омывающих территорию России является

самым глубоким?

1) Балтийское 2)

Карское 3) Белое 4) Берингово

14. Какой пролив соединяет

Чукотское и Берингово моря?

1) Карские ворота

2) Лаперуза 3) Берингов 4) Вилькицкого

15. Какая река относится

к бассейну Атлантического океана?

1) Северная Двина 2)

Волга 3) Дон 4) Печора

16. Какая река самая

многоводная ?

1) Волга 2) Лена 3)

Енисей 4) Обь

17. Для какой территории

России характерны самые плодородные

почвы?

1) для Кольского

полуострова 2) для Валдайской

возвышенности 3) для Ставропольской

возвышенности

4) для Тиманского

кряжа

18. Где многолетняя

мерзлота достигает наибольшей мощности

?

1) на Кольском

полуострове 2) в Якутии 3) на Западно

– Сибирской равнине

19. Какая природная зона

занимает большую часть Северного Урала?

1) тундра 2) тайга

3) смешанный лес 4) степь

20. В какой природной

зоне обитают сайгаки, дрофы, стрепеты?

1) в тундре 2) в тайге

3) в степи 4) в широколиственном лесу

21. Назовите два города,

жители которых могут видеть Солнце на

севере. Когда это происходит?

22. Установите соответствие

:

Территория

Тип климата

Приморье

А) муссоный

Валдайская возвышенность

Б) резко континентальный

Забайкалье

В) субарктический

Ямал

Г) умеренно

континентальный

23. Какой мыс является

крайней восточной материковой точкой

России?

1) Челюскин 2) Дежнёва

3) Ратманова 4) Флигели

24. Через какой пролив

проходит морская граница между Россией

и Японией?

1) Берингов 2)

Кунаширский 3) Вилькицкого 4) Карские

Ворота

25. С каким из государств

Россия имеет сухопутную границу?

1) с Латвией 2) с

Молдавией 3) с Туркменией 4) с Германией

26. С каким из государств

Россия имеет самую короткую границу ?

1) с Грузией 2) с

Азербайджаном 3) с КНДР 4) см Латвией

27. Какие горы являются

наиболее древними?

1) Кавказские 2)

Уральские 3) хребты Забайкалья и

Прибайкалья 4) Сихотэ- Алинь

28. Какой полуостров

относится к наиболее подвижным районам

России?

1) Таймыр 2) Чукотка

3) Кольский 4) Камчатка

29. Какие горы являются

наиболее высокими ?

1) Уральские 2)

Алтай 3) Сихотэ – Алинь 4) Саяны

p>2.Пограничные области между литосферными плитами, в которых происходят извержения вулканов и землетрясения, — это:

1. платформы; 2. сейсмические пояса;

3. горы; 4. океанические равнины.

3. Какие формы рельефа образуются преимущественно под действием внешних сил?

1. выступы материков; 2. обширные равнины;

3. глубоководные желоба; 4. речные долины.

4. Определите тип климата по данной характеристике:

«Температура летом и зимой +25º…+28°С, годовое количество осадков более 2000 — 3000 мм».

5. В каких широтах преобладают восходящие потоки воздуха и образуются пояса низкого давления?

1. в экваториальных и полярных; 3. в умеренных и экваториальных;

2. в полярных и тропических; 4. в тропических и экваториальных.

6. К холодным течениям относятся:

1. Перуанское и Гольфстрим; 2.Перуанское и Калифорнийское;

3. Калифорнийское и Бразильское.

7. Названия природным зонам даны по характеру:

1. животного мира; 2. растительности;

3. хозяйственной деятельности человека.

8. Какой природный комплекс образовался в результате деятельности человека?

1. речная долина; 2. горная система;

3. оросительный канал; 4. высотный пояс.

9. Определите, о какой природной зоне говорится:

«…низкие температуры весь год, осадки – редки, преимущественно в виде снега, растительность карликовая, встречаются лемминги, песцы…».

10. 90% всех живых организмов, добываемых человеком в океане, — это:

1. креветки, крабы; 2. моллюски;

3. водоросли; 4. рыба.

11. По карте природных зон мира и почвенной карте определите, какие почвы преобладают в Африке в зоне влажных экваториальных лесов:

1. красные ферраллитные сезонно-влажных лесов и высокогорных саванн;

2.красно-желтые ферраллитные вечнозеленых лесов;

4. красновато-бурые опустыненных саванн.

12.Какие координаты имеет самая западная точка Африки?

1. 14° с.ш.; 15° з.д.; 2. 14° ю.ш.; 17° з.д.;

3. 17° с.ш.; 26° з.д.; 4. 11° с.ш.; 3° в.д.

13. В Северной Африке больше, чем в Южной:

1. алмазов; 2. золота;

14. Какое озеро Африки самое большое по площади?

15. Самый низкорослый народ на Земле, живущий в Африке:

1. бушмены; 2. пигмеи;

3. эфиопы; 4. берберы.

16. Что в Австралии называют криками?

1. подземные артезианские воды; 3. временные пересыхающие реки;

2. светлые эвкалиптовые леса; 4. огороженные пастбища для скота.

17. Сучатый дьявол водится:

1. в Северной Австралии; 2. в Восточной Австралии;

3. на острове Новая Гвинея; 4. на острове Тасмания.

18. Какие острова расположены в Карибском море на севере от Южной Америки:

1. Огненная Земля; 2. Фолклендские;

3. Малые Антильские; 4. Галапагос.

19. Потомков от браков негров и белых называют:

1. метисами; 2. самбо;

3. мулатами; 4. индейцами.

20. Кто открыл Антарктиду?

1. Дж.Кук; 2. М.П.Лазарев и Ф.Ф.Беллинсгаузен;

3. Р.Амундсен; 4. Р.Скотт.

21. На какой реке находится национальный парк «Большой каньон»?

1. р. Колумбия; 2. р. Колорадо;

3. р. Ниагара; 4. р. Св.Лаврентия.

22.Самой низкой территорией Евразии является:

1. Прикаспийская низменность; 3. Мертвое море;

2. Месопотамская низменность; 4. Женевское озеро.

23. «Эта страна является родиной Ч. Дикенса, У.Шекспира, Вальтера Скотта. В ее столице можно посетить Тауэр, посмотреть смену королевского караула у Букингемского дворца». О какой стране идет речь?

24. Соотнесите реки мира:

1.Конго; А. Евразия;

2. Миссисипи; Б.Южная Америка;

3.Меконг; В. Австралия;

4.Дарлинг Г.Северная Америка;

Восточно-Европейской(Русской) и Западно-Сибирской равнин.По плану:

1.Где находится территория.2.К какой тектонической структуре приурочена.3.Породы какого возраста слагают территорию.4.Средние,минимальные и максимальные высоты территории.5.Причины их размещения.6.Какие внешние процессы участвовали и участвуют в формировании рельефа.6.Какие формы рельефа созданы тем или иным процессом.7.Их размещение.8.Какие полезные ископаемые есть на данной территории.9.Чем объяснить их нахождение именно здесь.10.Какие стихийные явления связанны с особенностями рельефа,а так же с тектоническим и геологическим строением.11.Возможны меры борьбы с ними.

Я не прошу именно всё мне написать,хотя бы чуть-чуть и то поможете!Спасибо огромное за помощь за ранее!((((

1)где расположена территория

2)к какой тектонической структуре приурочена

3)породы какого возраста слагают территорию

4)средние,минимальные и максимальные высоты территории

5)какие внешние процессы участвовали и участвуют в формировании рельефа

6)какие формы рельефа созданы тем или иным процессом,их размещение

7)какие стихийные явления связаны с тектоническим и геологическим строением,с особенностями рельефа,возможные меры борьбы с ними

Источник

Геологическая деятельность океанов и морей

Геологическая деятельность океанов и морей

Океан – непрерывная водная оболочка Земли, окружающая материки и острова и обладающая общностью солевого состава. Мировой Океан составляет 94% гидросферы и занимает 70,8% земной поверхности. Он представляет собой гигантские депрессии земной поверхности, вмещающие основной объём гидросферы – около 1,35 км 3 . Части Мирового Океана, обособленные сушей или возвышениями подводного рельефа и отличающиеся от открытой части океана гидрологическим, метеорологическим и климатическим режимом называют морями. Условно морями называют также некоторые открытые части океанов (Саргассово море) и крупные озёра (Каспийское море). С геологической точки зрения современные моря являются молодыми образованиями: все они определились в очертаниях, близких к современным, в палеоген-неогеновое время, и окончательно оформились в антропогене. Формирование глубоких морей связано с тектоническими процессами, мелководные моря обычно возникли при затоплении водами Мирового океана окраинных частей материков (шельфовые моря). Затопление этих участков могло быть обусловлено двумя причинами: 1) поднятием уровня Мирового Океана (вследствие таяния четвертичных ледников) или 2) погружением земной коры.

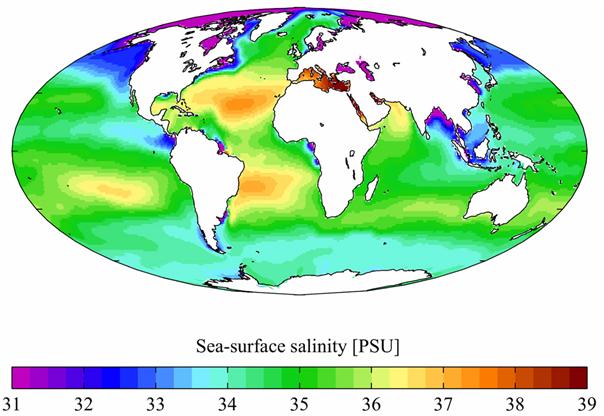

Солёность и состав морских вод. Средняя солёность вод Мирового Океана составляет около 35 г/кг (или 35 ‰ — 35 промилле). Однако, это величина в разных частях Мирового Океана различна и зависит от степени связи с открытым океаном, климата, близости устьев крупных рек, таяния льдов и т.д.: в Красном море солёность достигает 42‰, тогда как в Балтийском она на превышает 3-6‰. Максимальная солёность отмечается в отделённых от моря лагунах и заливах, расположенных в аридных областях. Ещё одной причиной аномально высокой солёности может являться поставка солей с горячими водными растворами, что наблюдается в районах с активным тектоническим режимом; в некоторых придонных участках Красного моря, где выходят термальные рассолы, солёность достигает 310‰. Минимальная солёность характерна для морей, имеющих затруднённую связь с океаном и получающих значительное количество речных вод (солёность Чёрного моря 17-18‰), и акваторий вблизи устьев крупных рек.

Среднегодовая солёность воды Мирового океана (в промилле). Данные из Мирового океанического атласа, 2001

Морская вода представляет собой раствор, содержащий более 40 химических элементов. Источниками солей служат речно й сток и соли, поступающие в процессе вулканизма и гидротермальной деятельности, а также при подводном выветривании горных пород – гальмиролизе. Общая масса солей составляет около 49,2*10 15 т, этой массы достаточно, чтобы при испарении всех океанских вод поверхность планеты покрылась слоем слои толщиной 150 м. Наиболее распространёнными анионами и катионами в водах являются следующие (в порядке убывания): среди анионов Cl — , SO4 2- , HCO3 — , среди катионов Na + , Mg 2+ , Ca 2+ . Соответственно, в пересчёте на слои наибольшее количество приходится на NaCl (около 78%), MgCl2, MgSO4, CaSO4. В солевом составе морской воды преобладают хлориды (в то время как в речной больше карбонатов). Примечательно, что по химическому составу морская вода очень схожа с соляным составом крови человека. Соленый вкус воды зависит от содержания в ней хлористого натрия, горький вкус определяет хлористый магний, сульфаты натрия и магния. Слабощелочная реакция морской воды (pH 8,38-8,40) определяется преобладающей ролью щелочных и щелочноземельных элементов — натрия, кальция, магния, калия.

В водах морей и океанов растворено и значительное количество газов. Преимущественно это азот, кислород и СО2. При этом газовый состав морских вод несколько отличается от атмосферного — в морской воде, например, содержатся сероводород и метан.

Больше всего в морской воде растворено азота (10-15 мл/л), который, в силу своей химической инертности не участвует и не оказывает существенно влияния процессы осадконакопления и биологические процессы. Его усваивают только азото-фиксирующие бактерии, способные переводить свободный азот в его соединения. Поэтому по сравнению с другими газами содержание растворенного азота (а также аргона, неона и гелия), мало изменяется с глубиной и всегда близко к насыщению.

Кислород, поступающий в воды в процессе газового обмена с атмосферой и при фотосинтезе. Является весьма подвижным и химически активным компонент морских вод, поэтому его содержание весьма различным – от значительного до ничтожно малого; в поверхностных слоях океана его концентрация колеблется обычно от 5 до 9 мл/л. Поступление кислорода в глубинные океанические слои зависит от скорости его потребления (окисление органических компонентов, дыхание и пр.), от перемешивания вод и переноса их течениями. Растворимость кислорода в воде зависит от температуры и солености, в целом она уменьшается с повышением температуры, чем объясняется его низкое содержание в приэкваториальной зоне и более высокое в холодных водах высоких широт. С увеличением глубины содержание кислорода снижается, достигая значений 3,0-0,5 мл/л в слое кислородного минимума.

Углекислый газ содержится он в морской воде в незначительных концентрациях (не более 0,5 мл/л), но суммарное содержание двуокиси углерода примерно в 60 раз превосходит её количество в атмосфере. При этом играет важнейшую роль в биологических процессах (являясь источником углерода при построении живой клетки), влияет на глобальные климатические процессы (участвуя в газовом обмене с атмосферой), определяет особенности карбонатного осадконакопления. В морской воде оксиды углерода распространены в свободном виде (СО2), в форме угольной кислоты и в форме аниона НСО 3– . В целом содержание СО2 , также как и кислорода, уменьшается с повышением температуры, поэтому его максимальное содержание отмечается в холодных водах высоких широт и в глубинных зонах толщи вод. С глубиной концентрация СО2 увеличивается, так как уменьшается его потребление при отсутствии фотосинтеза и увеличивается поступление оксида углерода при разложении органических остатков, особенно в слое кислородного минимума.

Сероводород в морской воде в значительном количестве отмечается водоемах с затрудненным водообменном (известным примером «сероводородного заражения» служит Чёрном море). Источниками сероводорода могут служить гидротермальныме воды, поступающие из глубин на дно океана, восстановление сульфатредуцирующими бактериями сульфатов при разложении мертвого органического вещества, выделение при гниении серосодержащих органических остатков. Кислород довольно быстро реагирует с сероводородом и сульфидами, окисляя их в конечном счете до сульфатов.

Важным для процессов океанского осадконакопления является растворимость карбонатов в морской воде. Кальция в морской воде содержится в среднем 400 мг/л, но огромное его количество связано в скелетах морских организмов, растворяющихся при отмирании последних. Поверхностные воды, как правило, насыщены по отношению к карбонату кальция, поэтому он не растворяется в верхней части водной толщи сразу после отмирания организмов. С глубиной воды становятся все более недосыщенными карбонатом кальция, и в итоге скорость на некоторой глубине скорость растворения карбонатного вещества равняется скорости его поступления. Этот уровень назван глубиной карбонатной компенсации. Глубина карбонатной компенсации варьирует в зависимости от химического состава и температуры морской воды в среднем составляя 4500 м. Ниже этого уровня карбонаты накапливаться не могут, что определяет смену существенно карбонатных осадков некарбонатными. Глубина, где концентрация карбонатов равна 10% от сухого вещества осадка называют критической глубиной карбонатонакопления (carbonate compensation depth).

Шельф (или материковая отмель) – слабонаклонённая выровненная часть подводной окраины континентов, прилегающая к берегам суши и характеризующаяся общим с ней геологическим строением. Глубина шельфа обычно до 100-200 м; ширина шельфа составляет от 1-3 км до 1500 км (шельф Баренцева моря). Внешняя граница шельфа очерчена перегибом рельефа дна — бровкой шельфа.

Современные шельфы в основном сформированы в результате затопления окраин континентов при подъёме уровня Мирового океана вследствие таяния ледников, а также из-за погружений участков земной поверхности, связанных с новейшими тектоническими движениями. Шельф существовал во все геологические периоды, в одни из них резко разрастаясь в размерах (например, в юрское и меловое время), в другие, занимая небольшие площади (пермь). Современная геологическая эпоха характеризуется умеренным развитием шельфовых морей.

Материковый склон является следующим из основных элементов подводной окраины материков; он расположен между шельфом и материковым подножием. Характеризуется более крутыми уклонами поверхности по сравнению с шельфом и ложем океана (в среднем 3-5 0 , иногда до 40 0 ) и значительной расчленённостью рельефа. Типичными формами рельефа являются ступени, параллельные бровке и основанию склона, а также подводные каньоны, обычно берущие начало ещё на шельфе и протягивающиеся до материкового подножия. Сейсмическими исследованиями, драгированием и глубоководным бурением установлено, что по геологическому строению материковый склон, как и шельф, представляет собой непосредственное продолжение структур, развитых на прилегающих участках материков.

Материковое подножие представляет собой шлейф аккумулятивных отложений, возникший у подножия материкового склона за счёт перемещения материала вниз по склону (путём мутьевых потоков, подводных оползней и обвалов) и осаждения взвеси. Глубина материкового подножия достигает 3,5 км и более. Геоморфологически оно представляет собой наклонную холмистую равнину. Аккумулятивные отложения, образующие материковое подножие, обычно наложены на ложе океана, представленное корой океанического типа, или располагаются частично на континентальной, частично на океанической коре.

Далее располагаются структуры, образованные на коре океанического типа. Крупнейшими элементами рельефа океанов (и Земли в целом) являются ложе океана и срединно-океанические хребты. Ложе океана хребтами, валами и возвышенностями делится на котловины, дно которых занято абиссальными равнинами. Эти области характеризуются стабильным тектоническим режимом, низкой сейсмической активностью и равнинным рельефом, что позволяет рассматривать их как океанские плиты – талассократоны. Геоморфологически эти области представлены абиссальными (глубоководными) аккумулятивными и холмистыми равнинами. Аккумулятивные равнины имеют выровненную поверхность слабонаклонную поверхность и развиты преимущественно по периферии океанов в областях значительного поступления осадочного материала с континентов. Их формирование связано с приносом и накоплением материала суспензионными потоками, что и определяет присущие им особенности: понижение поверхности от материкового подножия в сторону океана, наличие подводных долин, градационная слоистость осадков, выровненный рельеф. Последняя особенность определяется тем, что, продвигаясь вглубь океанских котловин, осадки погребают первичный расчленённый тектонический и вулканический рельеф. Холмистые абиссальные равнины отличаются расчленённым рельефом и небольшой мощностью осадков. Эти равнины типичны для внутренних частей котловин, удалённых от берегов. Важным элементом рельефа этих равнин являются вулканические поднятия и отдельные вулканические постройки.

Ещё одним элементом мегарельефа служат срединно-океанические хребты, представляющие собой мощную горную систему, протягивающуюся через все океаны. Общая протяжённость срединно-океанических хребтов (СОХ) более 60000 км, ширина 200-1200 км, высота 1-3 км. В некоторых районах вершины СОХ образуют вулканические острова (Исландия). Рельеф расчленённый, формы рельефа ориентированны преимущественно параллельно протяжению хребта. Осадочный чехол маломощный, представленный карбонатными биогенными илами и вулканогенными образованиями. Возраст осадочных толщ удревняется по мере удаления от осевых частей хребта; в осевых зонах осадочный покров отсутствует или представлен современными отложениями. Области СОХ характеризуются интенсивным проявлением эндогенной активности: сейсмичностью, вулканизмом, высоким тепловым потоком.

Зоны СОХ приурочены к границам раздвижения литосферных плит, здесь протекает процесс формирования новой океанической коры за счёт поступающих мантийных расплавов.

Особого внимания заслуживают зоны перехода от континентальной к океанической коре – окраины континентов. Выделяют два типа континентальных окраин: тектонически активные и тектонически пассивные.

Пассивные окраины представляют собой непосредственное продолжение континентальных блоков, затопленное водами морей и океанов. Они включают в себя шельф, континентальный склон и континентальное подножие и характеризуются отсутствием проявлений эндогенной активности. Активные окарины приурочены к границам литосферных плит, вдоль которых происходит поддвигание океанических плит под континентальные. Эти окарины характеризуются активной эндогенной активностью, к ним приурочены области сейсмической активности и современного вулканизма. Среди активных окарин по строению выделяются два основных типа: западно-тихоокеанский (островодужный) и восточно-тихоокеанский (андский). Основными элементами окраин западно-тихоокеанского типа служат глубоководные желоба, вулканические островные дуги и окраинные (или междуговые) морские бассейны. Область глубоководного желоба соответствует границе, на которой происходит поддвигание плиты с корой океанского типа. Плавление части погружающейся плиты и расположенных выше пород литосферы (связанное с поступлением воды в составе погружающееся плиты, резко понижающей температуру плавления пород) приводит к образованию магматических очагов, из которых происходит поступление на поверхность расплавов. За счёт активного вулканизма, образуются вулканические острова, протягивающиеся параллельно границе погружения плиты. Окраины восточно-тихоокеанского типа отличаются отсутствием вулканических дуг (вулканизм проявлен непосредственно на окраине суши) и окраинных бассейнов. Глубоководный желоб сменяется крутым континентальным склоном и узким шельфом.

Абразия (от лат. « abrasion» – соскабливание, сбривание) – процесс разрушения пород волнами и течениями. Абразия наиболее интенсивно протекает у самого берега под действием прибоя.

Разрушение горных пород берега слагается из следующих факторов:

- удар волны (сила которого достигает при штормах 30-40 т/м 2 );

- абразивное действие обломочного материала, приносимого волной;

- растворение пород;

- сжатие воздуха в порах и полостях породы во время удара волн, которое приводит к растрескиванию пород под воздействием высокого давления;

- термоабразия, проявляющаяся в протаивании мёрзлых пород и ледяных берегов, и другие виды воздействия на берега.

Воздействие процесса абразии проявляется до глубины нескольких десятков метров, а в океанах до 100 м и более.

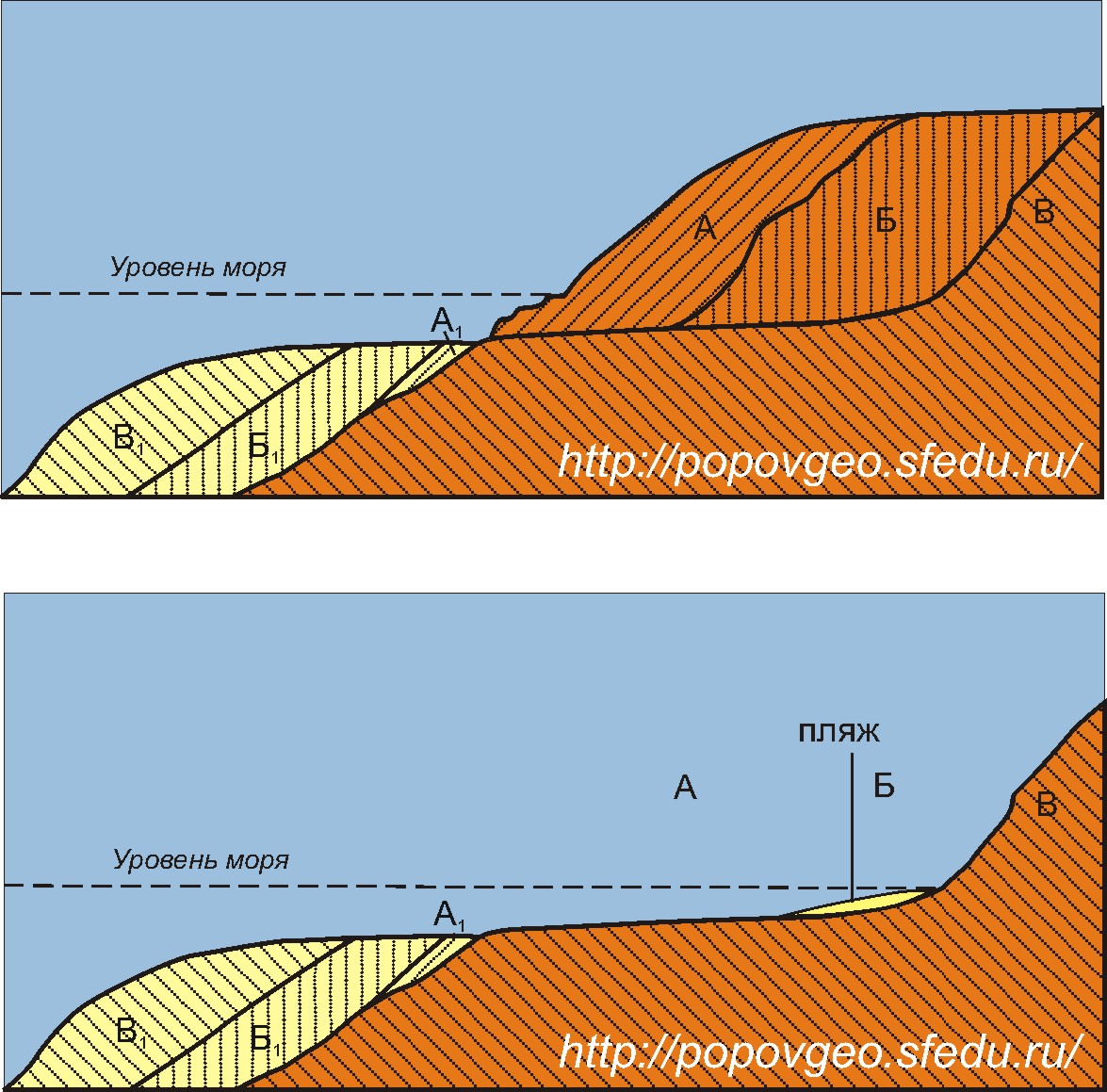

Воздействие абразии на берега приводит к формированию обломочных отложений и определённых форм рельефа. Процесс абразия протекает следующим образом. Ударяя о берег, волна постепенно вырабатывает в его основании углубление – волноприбойную нишу, над которой нависает карниз. По мере углубления волноприбойной ниши под действием силы тяжести карниз обрушивается, обломки оказываются у подножия берега и под действием волн превращаются в песок и гальку.

Образовавшийся в результате абразии обрыв или крутой уступ называют клиф. На месте отступающего обрыва формируется абразионная терраса, или бенч (англ. «bench»), состоящая из коренных пород. Клиф может граничить непосредственно с бенчем или отделяться от последнего пляжем. Поперечный профиль абразионной террасы имеет вид выпуклой кривой с малыми уклонами у берега и большими у основания террасы. Образующийся обломочный материал уносится от берега, образуя подводные аккумулятивные террасы.

По мере развития абразионных и аккумулятивных террас волны оказываются на мелководье, забуруниваются и теряют энергию не доходя до коренного берега, из-за этого процесс абразии прекращается.

А, Б, В — различные стадии отступания берегового обрыва, разрушаемого абразией; А1, Б2, В3 — различные стадии развития подводной аккумулятивной террасы.

В зависимости от характера протекающих процессов берега можно разделить на абразионные и аккумулятивные.

Волны осуществляют не только разрушительную работу, но и работу по перемещению и аккумуляции обломочного материала. Набегающая волна выносит гальку и песок, которые остаются на берегу при отступании волны, так образуются пляжи. Пляжем (от франц. «plage» — отлогий морской берег) называют полосу наносов на морском побережье в зоне действия прибойного потока. Морфологически выделяются пляжи полного профиля, имеющие вид пологого вала, и пляжи неполного профиля, представляющие собой наклонённое в сторону моря скопление наносов, примыкающее тыльной стороной к подножию берегового обрыва. Пляжи полного профиля характерны для аккумулятивных берегов, неполного – преимущественно для абразионных берегов.

При забурунивании волн на глубинах в первые метры, отлагаемый под водой материал (песок, гравий или ракуша) образует подводный песчаный вал. Иногда подводный аккумулятивный вал, разрастаясь, выступает над поверхностью воды, протягиваясь параллельно берегу. Такие валы называются барами (от франц. «barre» — преграда, отмель).

Формирование бара может приводить к отделению прибрежной части морского бассейна от основной акватории – образуются лагуны. Лагуна (от лат. «lacus» — озеро) представляет собой неглубокий естественный водный бассейн, отделённый от моря баром или соединяющийся с морем узким проливом (или проливами). Основной особенностью лагун является отличие солёности вод и биологических сообществ.

В морях и океанах накапливаются различные осадки, которые по происхождению можно разделить на следующие группы:

- терригенные, образующиеся за счет накопления продуктов механического разрушения горных пород;

- биогенные, формирующиеся за счёт жизнедеятельности и отмирания организмов;

- хемогенные, связанные с выпадением из морской воды;

- вулканогенные, накапливающиеся в результате подводных извержений и за счёт принесённых с суши продуктов извержений;

- полигенные, т.е. смешанные осадки, образующиеся за счёт материала разного происхождения.

В целом, вещественный состав донных осадков определяется следующими факторами:

- глубиной области осадконакопления и рельефом дна;

- гидродинамическими условиями (наличием течений, влиянием волновой деятельности);

- характером поставляемого осадочного материала (определяемого климатической зональностью и удалённостью от континентов);

- биологической продуктивностью (морские организмы извлекают из воды минеральные вещества и поставляют их на дно после отмирания (в виде раковин, коралловых построек и пр.));

- вулканизмом и гидротермальной деятельностью.

Одним из определяющих факторов является глубина, позволяющая выделять несколько зон, отличающихся особенностями осадконакопления. Литораль (от лат. «litoralis» — береговой) — пограничная полоса между сушей и морем, регулярно затопляемая во время прилива и осушаемая при отливе. Литораль представляет собой зону морского дна, расположенную между уровнями самого высокого прилива и самого низкого отлива. Неритовая зона соответствует глубинам шельфа (от греч. «erites» — морской моллюск). Батиальная зона (от греч. «глубокий») примерно соответствует области континентального склона и подножия и глубинам 200 – 2500 м. Эта зона характеризуется следующими экологическими условиями: значительное давление, почти полное отсутствие света, незначительные сезонные колебания температуры и плотности воды; в составе органического мира преобладают представители зообентоса и рыбы, растительный мир весьма беден из-за отсутствия света. Абиссальная зона (от греч. «бездонный») соответствует морским глубинам более 2500 м, что отвечает глубоководным котловинам. Воды этой зоны характеризуются относительно слабой подвижностью, постоянно низкой температурой (1-2 0 C, в полярных областях ниже 0 0 C), постоянной солёностью; здесь полностью отсутствует солнечный свет и достигаются огромные давления, что определяют своеобразие и бедность органического мира. Участки, глубиной более 6000 м обычно выделяют как ультраабиссальные зоны, соответствующие наиболее глубоким участкам котловин и глубоководным желобам.

Осадконакопление в литоральной зоне

Для зоны литорали характерны осадки непосредственно связанные с береговой зоной, в зависимости от строения которой они быстро изменяются про простиранию. У абразионных берегов формируются терригенные отложения (от глыб до песков); для аккумулятивных берегов типичны песчаные и галечные пляжи. На низменных побережьях, затопляемых во время наиболее высоких приливов или нагонов морской воды, образуются марши — болотистые, заросшие травой луга, сложенные илистыми или песчано-илистыми наносами, на которых формируются богатые гумусом почвы. Части плоских низменных морских побережий, ежедневно заливаемые морем во время приливов и освобождающиеся от морской воды во время отливов, сложенные илистыми отложениями, называются ватты. Осадок приносится на ватты приливной водой и отлагается в результате уменьшения скорости течения. Обычно приливное течение, более сильное, отлагает более грубозернистый материал, отливное – более тонкие осадки. Это создаёт характерное для ватт чередование материала разного состава, обычно песчано-алевритового и алевритово-глинистого. Ватты образуются только там, где нет сильных прибоев и постоянного морского течения, размывающего наносы. Они развиваются, главным образом, на защищенных частях берега (например, на немецком берегу под защитой Фрисландских островов). Особенно быстро растут они там, где в море впадают реки, в обилии приносящие илистый материал. В тропиках на берегах, затопляемых приливами, образуются мангровые заросли.

Осадконакопление на шельфах

Терригенный и глинистый материал поступает на шельфы главным образом за счёт приноса аллювиального материала (до 90% материала, приносимого с континентов в Мировой Океан), за счёт абразии, эолового, ледникового и айсбергового разноса. Минеральный состав этой группы осадков определяется составом разрушаемых на суше пород и продуктов их выветривания. Впадающие равнинные реки приносят тонкий глинистый материал и растворённые вещества, горные – терригенный. В пределах гумидных зон, где на суше происходит интенсивное химическое выветривание, в донных осадках прибрежных зон преобладают глинистые минералы.

Роль биогенного материала определяется климатической зональностью: в гумидных тропических областях его вклад составляет более 50%, в холодных водах Арктики – менее 5%. В холодной и умеренной зоне среди биогенных отложений преобладают известняки-ракушечники. В холодных водах – кремнистые диатомовые илы. В океане они образуют два пояса кремненакопления. Южный приантарктический пояс, ширина которого равна 900-1200 км, обрамляет Антарктиду. Южнее он сменяется поясом айсберговых осадков, севернее — карбонатными или абиогенными отложениями. Диатомовые илы северного пояса распространены в северной части Тихого и Атлантического океанов. В экваториальной и тропической зонах – коралловые и кораллово-водорослевые рифы; рифостроящие кораллы распространены в районах с температурой воды не ниже 18°С (оптимальные условия 23-25°С) и до глубины не более 100 м.

Хемогенные отложения в шельфовой зоне формируются в заливах и лагунах аридных областей. Здесь накапливаются самосадочные соли (мирабилит, глауберит, астраханит, бишофит, эпсомит, поваренная соль, фосфориты) и карбонаты.

Современные шельфы представляют собой зоны транзита материала, по которым материал перемещается с континентов к континентальному подножию.

При переходе от шельфа к континентальному склону резко увеличивается содержание тонкозернистого материала (размером менее 0,05 мм) из-за уменьшения скорости течений – более крупный материал не может транспортироваться из-за низкой энергии течений. У бровки шельфа образуются «облака мути», представляющие собой взвесь тонкозернистого материала, медленно осаждающегося на дно.

Осадконакопление на континентальном склоне и подножии

В этих зонах глинистые осадки покрывают около 60% поверхности, пески 25%, биогенные осадки 5%, выходы коренных пород занимают около 10% площади. Таким образом, преобладает тонкозернистый терригенный материал, поступающий с шельфа.

Специфика осадконакопления определяется наличием уклона, способствующего образованию мутьевых потоков (называемых турбидитные потоки, turbidity currents), перемещающих вниз по склону огромные массы материала. Часто турбидитные потоки тяготеют к подводным каньонам, являющимся продолжением речных долин или связанным с зонами разломов. Турбидитные потоки образуют у подножья континентального склона огромные подводные конусы выноса или фены, покрывающие и прилегающую область абиссальных котловин. С турбидитными потоками связано образование специфичных отложений – турбидитов, характеризующихся гравитационной слоистостью. Такая слоистость образуется при последовательном выпадении всё более и более мелких частиц. Материал каждого турбидитного потока в основании будет представлен наиболее крупными (галечно-песчаными) частицами, в верхней части наиболее тонкими глинистыми частицами, образуя один ритм (или цикл Боума). Во время следующего турбидитного потока образуется новый ритм, отложения которого перекрывают предыдущий. Цикл может повторяться сотни тысяч раз, в результате чего образуется толща пород с многократно повторяющимися ритмами. Строение ритма, формирующегося за счёт выпадения материала из турбидитного потока, отражено на рисунке.

Древний аналог турбидитных толщ называют флиш. Такие толщи характерны для отложений пассивных континентальных окраин.

Для флишевых и батиальных отложений активных окарин характерно присутствие в составе толщ вулканогенного материала.

За пределы глубин более 3000 км, в абиссальную область, поступает лишь 7,8% твёрдого стока. Обломочный и глинистый материал накапливается преимущественно в устьях рек (93% частиц твёрдого речного стока и 40% растворенных веществ) и у подножия континентального склона. Эти области рассматриваются в качестве глобальных уровней окраинно-континентальной лавинной седиментации (третьей областью являются глубоководные желоба, приуроченные к окраинам активного типа). При этом эти два уровня лавинной седиментации связаны – материал, отложенный на границе река – море перемещается по континентальному склону к его подножию.

Осадконакопление в абиссальной зоне

Осадконакопление в глубоководной области океанов существенно отличается от осадконакопления в пределах областей развития континентальной коры. Отметим некоторые особенности.

1. Резко ограниченное поступление терригенного материала, связанное с его осаждением в областях окраинно-континентальной седиментации. Исключение составляют прилегающие к континентам абиссальные аккумулятивные равнины, куда материал выносится турбидитными потоками. Относительно незначительное количество тонкого терригенного материала поступает за счёт тонкой речной взвеси и эоловой пыли (в некоторых районах, также за счёт ледникового стока).

2. Прохождение осадочным материалом (как неорганического, так и органического происхождения – панцири и скелеты микроорганизмов), стадии взвеси. Распределение взвести имеет выраженную вертикальную зональность и в целом её количество с глубиной уменьшается. Повышенное содержание взвеси отмечается в поверхностном слое, что обусловлено развитием и отмиранием фитопланктона. Второй слой связан со скачком плотности океанских вод («жидкое дно»). Ниже содержание взвести уменьшается, и её повышенные содержания фиксируются в придонном слое вблизи континентального подножия и склонов СОХ. Нахождение в стадии взвести способствует вовлечению вещества в биологические процессы, растворению.

3. Значительная роль биогенного материала и чрезвычайно важная роль биогенных процессов в осадконакоплении. В процессе жизнедеятельности организмов протекают процессы биофильтрации, биоассимиляции,биосорбции и биологического транспорта (по А.П. Лисицыну). Биофильтрация связана с улавливанием зоопланктоном питательной взвести и вместе с ней тонких терригенных частиц, что приводит к образованию крупных комков-пелетт и осаждении последних более глубинные зоны. Ежедневно зоопланктоном отфильтровывается не менее 5 млрд. тонн взвеси. Биоассимиляция заключается в том, что растворённые в воде элементы переводятся в твёрдое состояние (построение панцирей, раковин, спикул губок и пр.) и включаются в состав живых тканей. Биосорбция связана с концентрацией растворённых в океанских водах элементов (Co, Zn, Ni, Cu и др.) на частицах биогенного происхождения. Биологический транспорт, связанный с переносом вещества и энергии в составе организмов, детрита (материала, состоящего из фрагментов живых организмов) и пищевых комочков. В океане биологические процессы определяют осаждение всех частиц размером менее 0,01 мм и значительной части более крупных частиц из поверхностного слоя к дну.

4. Низкая скорость осадконакопления 0,1-10 мм/1000 лет и дефицит осадков.

5. Однотипность осадков глубоководных котловин на больших площадях.

Типичными осадками абиссальных областей являются биогенные известковые и кремнистые илы, состоящие преимущественно из скелетов планктонных организмов. Известковые илы состоят преимущественно из карбонатных скелетов фораминифер или кокколитов; кремнистые – из скелетов радиолярий (от слова «radiolus» -маленький луч) и диатомей. Накопление таких илов определяется биопродуктивностью, климатической зональностью и интенсивностью растворения минерального биогенного материала.

Основными поставщиками кремнистого осадочного материала являются микроскопические диатомовые водоросли, радиолярии, кремниевые губки, жгутиковые водоросли силикофлагелляты. Кремнистые (опаловые) скелеты растворяются в верхних горизонтах, примерно в интервале до 1000 м от поверхности, т.к. воды этой зоны сильно недосыщены кремнезёмом, что вызывает быстрое растворение скелетов сразу же после гибели планктона. В донные осадки попадает не более 10% организмов с кремневым скелетом. Наибольшее развитие кремнистые илы в настоящее время имеют в холодных областях высоких широтах, особенно вблизи Антарктиды, где в области холодного течения, накапливается до 75 % всего кремнезёма, поступающего в океан.

Карбонатный материал, напротив, интенсивно растворяется в глубинных водах ниже критической глубины карбонатного осадконакопления, что определяет их отсутствие в наиболее глубинных осадках (ниже уровня карбонатной компенсации). В целом, карбонатные осадки, по подсчётам А.Г. Коссовской, составляют 60-70% осадочного слоя океанов.

На значительных участках океанического дна (15-30 % осадочного слоя океанов) в пределах зоны распространения карбонатных осадков ниже уровня карбонатной компенсации развиты «красные глубоководные глины», представляющие собой полигенные образования, состоящие из остаточного вещества после растворения на поверхности дна карбонатного материала, из тонких терригенных частиц, частиц дальнего разноса вулканического пепла, метеоритной пыли, аутигенных образований(железомарганцевые конкреции, цеолиты, некоторые глинистые минералы) и нерастворённого биогенного материала (обломки зубов рыб, крупные зубы акул, клювы кальмаров, ушные косточки китов). Скорость накопления этих осадков крайне низкая, обычно менее 1 мм в 1000 лет, что обусловлено весьма ограниченным поступлением как терригенного, так и биогенного осадочного материала.

Источник