- Северно ледовитый океан сельдь

- Северный Ледовитый — океан без рыбного промысла

- Размеры популяции

- Распределение определяется глубинами

- Температура и комовая база

- Коммерческий промысел?

- Нужно ли уделять такое внимание Северному Ледовитому океану?

- Северный Ледовитый океан

- Географическое положение

- Рельеф

- Климат

- Органический мир

- Природные ресурсы

- Чем полезна арктическая рыба

- В северных морях смогут добывать породы, которые раньше там не водились, а в центре Северного Ледовитого океана рассчитывают найти новые промысловые места

- Мечта долгожителя

- Как начать вылавливать больше

- Надо догонять уплывающую рыбу

Северно ледовитый океан сельдь

Северный Ледовитый — океан без рыбного промысла

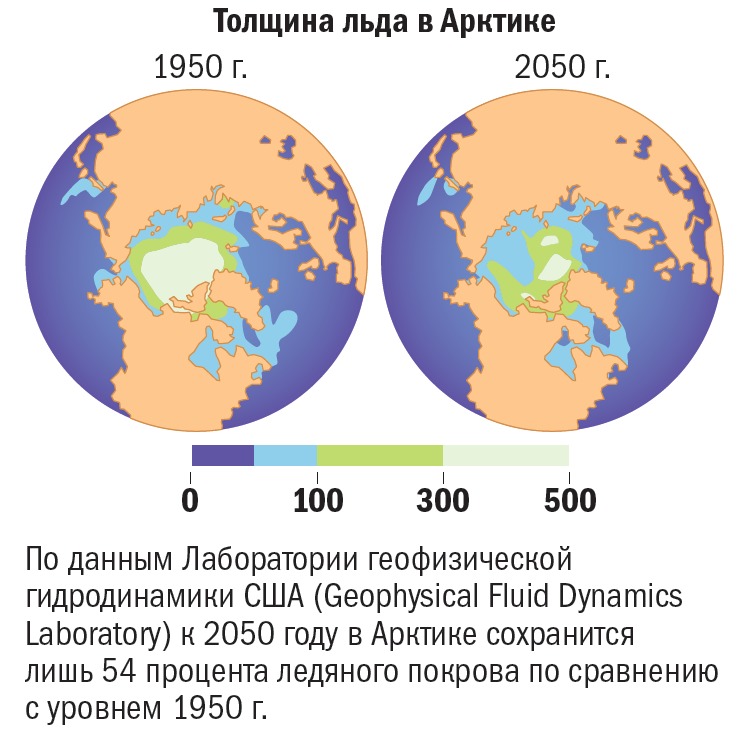

Сокращение арктической ледовой шапки не должно привести к существенным переменам в распределении рыбных ресурсов. Треска и пикша уже достигли северной границы миграции. Мойва, сельдь и морской окунь могут мигрировать в Северном Ледовитом океане в поисках пищи, поскольку это пелагические виды, свободно перемещающиеся в водной толще. Коммерческого рыбного промысла в центральном районе Северного Ледовитого океана не будет ещё много-много лет.

Почему и каким образом расширяется ареал и меняется картина миграции рыбы, определяется множеством условий. Мы изучим вопрос, который в последнее время стал предметом активной дискуссии, в которой многие оперируют малонаучными домыслами. Приведёт ли изменение климата и таяние льдов Северного Ледовитого океана к массовой миграции рыбы на север и в международные воды? Речь идёт об 2,8 миллиона квадратных километров водных пространств, что вдвое превосходит акваторию Баренцева моря (см. карту).

Размеры популяции

Рыба идёт за кормом, и при благоприятных условиях крупные стада занимают более обширные площади, чем мелкие. Этому есть множество примеров. В последние годы стада трески и пикши разрослись и распределились по большей части Баренцева моря. Осенью 2012 года мы регистрировали эти виды в более высоких широтах, по сравнению с прежним рекордом.

Распределение определяется глубинами

Северный Ледовитый океан — глубоководный, как и Норвежское море. Треска и пикша привязаны к мелководным шельфовым районам типа Баренцева и Северного моря. В Норвежском море эти виды не встречаются, даже если здесь достаточно корма и хорошие температурные условия. Эти виды, таким образом, не продвинутся на север дальше границы континентального шельфа к северу от Баренцева моря, то есть зафиксированный осенью 2012 года рекорд продвижения трески и пикши на север должен остаться без изменений. Эти виды могут продвигаться только на восток, но это уже зависит от наличия подходящих температурных условий и благоприятных кормовых условий. Глубоководный гренландский палтус уже встречается на востоке за Землёй Франца-Иосифа и в Карском море. Таким образом, свободно мигрировать собственно в Северный Ледовитый океан могут только виды, свободно перемещающиеся в арктических водных массах на протяжении всей жизни или какой-то её части, — к примеру, мойва и морской окунь.

Температура и комовая база

Большинство видов предпочитает жить в воде с температурой, не выходящей за определённые рамки. Хотя на протяжении коротких периодов многие могут жить при температуре до 0°C, а некоторые арктические виды — сайда (Boreogadussaida), например, — и при температурах до точки замерзания морской воды (-1,8°C), большинство отдаёт предпочтение водным массам с температурой выше 0°C. Кроме того, важную роль играет наличие корма, будь то планктон или рыба, та же мойва. Мойва, кстати, — пелагический вид с наибольшим потенциалом кормовой миграции в Северном Ледовитом океане. Но в последние годы распространение этого вида также остановилось на континентальном шельфе, простирающемся в сторону Северного Ледовитого океана, несмотря на то, что ледовый покров и отступил дальше на север. Для этого, вероятно, есть несколько причин. В первую очередь, распределение в нагульный период зависит от того, где имеется в изобилии самый подходящий корм. Удалённость от нерестовых районов также ограничивает проникновение мойвы на север. Должна смениться схема миграций, должны появиться новые районы нереста и нагула, а это маловероятно, если жизненные условия в Баренцевом море не станут неприемлемыми. У таких видов, как мойва, на перемещение нереста в новые районы требуется длительное время, поскольку для нереста требуются определённые условия — галечно-гравийное дно и сильное течение.

Коммерческий промысел?

Так или иначе, раз уж в Северном Ледовитом океане обнаруживаются промысловые виды, представляет ли этот район интерес для рыбопромышленников? Это будет зависеть от того, в каких водах находится рыба, в международных или территориальных. На акваториях, находящихся под национальной юрисдикцией, управление рыбными ресурсами производится на тех же условиях, что и в Баренцевом море, то есть промыслом могут заниматься только существующие на данный момент участники и по существующим квотам. Основная доля рыбного промысла проходит на юге Баренцева моря, несмотря на то, что летом прошлого года треска и пикша мигрировали до рекордно высоких широт. Забираться далеко в Северный Ледовитый нет особого смысла, если ту же рыбу можно выловить в более южных районах. Если же рыба мигрирует в международные воды, ситуация меняется, поскольку к ней могут проявить интерес новые международные игроки, не располагающие доступом к подобным ресурсам в других местах. Но для этого необходимо присутствие рыбных ресурсов промыслового значения, что маловероятно.

Нужно ли уделять такое внимание Северному Ледовитому океану?

Из-за тяжёлых ледовых условий Северный Ледовитый океан — один из самых малоизученных морских районов. Сегодня, когда в летний период океан в значительной мере освобождается ото льда, изучать его физические, химические и биологические условия становится легче. Видовой состав фито- и зоопланктона имеет критическое значение для миграции пелагических видов, поэтому отслеживание его изменений облегчит задачу по фиксации возможной кормовой миграции в этот район. Также необходимо знать, как влияет на экосистемы Северного Ледовитого океана загрязнение морской среды, судоходство, деятельность по добыче нефти и газа и появление пришлых видов в связи с расширением свободных ото льда районов. Институт морских исследований со всей серьёзностью подходит к вопросам исследования Северного Ледовитого океана, поскольку на него возложена основная ответственность по предоставлению норвежским властям конкретной информации о переменах в морских экосистемах.

Авторы: Харальд Лоэнг, Харальд Йосетер, Ранди Ингвальдсен

(Институт морских исследований, Норвегия)

На карте показан глубоководный район Северного Ледовитого океана в окружении относительно мелководных районов континентального шельфа. Красными линиями обозначены границы существующих экономических зон пяти стран, имеющих выход к Северному Ледовитому океану. Заштрихован район международных вод.

Источник

Северный Ледовитый океан

Северный Ледовитый океан — самый маленький (содержит всего 3% вод мирового океана) и самый северный на Земле. Из-за незначительных размеров, некоторые ученые даже называют его не океаном, а Арктическим морем. Если попытаться коротко охарактеризовать этот океан, то его можно назвать самым северным и самым холодным. Большая часть его покрыта постоянными льдами. Здесь очень суровый климат и очень широкий шельф.

Особенности Северного Ледовитого океана:

- Площадь: 14,1 млн ².

- Максимальная глубина: 5608 метров (восточная часть Гренландского моря).

- Самое большое море: Гренландское. Всего морей — 11.

- Самый большой залив — Гудзонов.

- Самый большой остров — Гренландия.

Точный возраст океана ученым не известен. Исследования показали, что еще 55 млн лет назад океана в этом районе не было, а было большое пресноводное озеро. температура воды в этом озере была примерна похода не температуру, которая сегодня в субтропических морях.

Географическое положение

Ледовитый океан полностью находится выше Северного полярного круга. Он полностью располагается вокруг Северного полюса, частично охватывая территорию между Северной Америкой и Евразией. Береговая линия океана сильно расчленена. Здесь представлено большое количество островов (по их количеству Северный Ледовитый океан уступает только Тихому океану). Самые большие острова: Гренландия, Канадский архипелаг, Шпицберген, Новая Земля. Практически все острова расположены по шельфу и имеют материковое происхождение.

Ледовитый океан граничит:

- С Атлантическим океаном: по южной границе моря Баффина, по Южной части Гренландии, Исландии и Скандинавского полуострова.

- с Тихим океаном: по тонкому Берингову проливу между Евразией и Северной Америкой.

Северный ледовитый океан никак не связан и не оказывает влияние на Индийский океан.

Рельеф

Центральном элементом рельефа дна Северного Ледовитого океана выступает хребет Гаккеля (продолжение срединно-атлантического хребта). Хребет Гаккеля разделяет дно океана на 2 ложа, которые относятся к разным литосферным плитам. Здесь большая ширина шельфов. Например, только в Баренцевом море ширина шельфа составляет 1300 км. В целом шельфы занимают ⅓ часть всего океана.

Климат

Благодаря географическому положению климат здесь арктический.Зимой, когда Полярная ночь, солнечного света не поступает совсем и температура воздуха опускается до -40.. Летом, когда Полярный день, солнце немного прогревает воздух, но его температура никогда не поднимается выше +5 градусов.

На различие климата Северного Ледовитого океана большое влияние оказывает теплое Норвежское течение, движущееся вдоль Скандинавского полуострова и дальше на северо-восток. В результате этого, а также в результате воздействия на океан теплых евразийских ветров, климат на Севере Европы намного более мягкий, в сравнении с климатом у берегов Северной Америки или Восточной Сибири.

Средняя температура поверхностных вод океана составляет -1 градус. В результате зимой 9/10 вод океана покрыты льдом, а летом — 2/3 океана покрыты льдом. Не замерзает из-за теплых течений только Норвежское море, а также частично Баренцево море и Гренландское море.

Важная характеристика океана — воды на его поверхности слабосоленые. Это связано с большим количество водостоков рек через прилегающие континенты.

Льды Арктики часто расколоты на отдельные куски. Иногда размеры таких кусков могут достигать 10 км. Они большую часть времени дрейфуют в океане. Столкновение дрейфующих льдин приводит к образованию торосов. Они занимают практически всю часть центральной арктики. Известны случаи когда такие торосы сжимали и уничтожали корабли.

Органический мир

Суровый климат и географическое положение оказали большое влияние на органический мир Северного Ледовитого океана. Напомню, что зимой здесь полярная ночь (солнца нет), а летом — полярный день (солнце не садиться). Если сравнивать органический мир Арктического океана с любым другим океанам, то мы вынуждены констатировать скудность этого мира. Основная часть всех организмов здешних вод приходится на водоросли.

Северный Ледовитый океан расположен в двух климатических поясах:

- Арктический. Океан практически полностью покрыт дрейфующими льдами. Эта часть практически непригодна для жизни организмов.

- Субарктический. Здесь уже сравнительное разнообразие. Много видов рыбы: морской окунь, палтус, треска, сельдь и другие. Здесь проживают моржи, тюлени, белые медведи. На берегах очень много птиц.

Природные ресурсы

Природные богатства Северного Ледовитого океана активно используются человеком. Море Баффина и все моря вдоль Евразии, используются людьми для рыбного промысла. Здесь ежегодно вылавливается порядка 12 млн т рыбы. Жители Северной Америки занимаются промыслами тюленей и моржей.

Льды очень сильно затрудняют мореплавание. Океан доступен для плавания кораблей только 2-4 месяца в году. Для морских перевозок он используется в основном только Россией, у которой есть несколько крупных портовых северных городов. Например, Мурманск. Здесь проходит Северный морской путь.

Источник

Чем полезна арктическая рыба

В северных морях смогут добывать породы, которые раньше там не водились, а в центре Северного Ледовитого океана рассчитывают найти новые промысловые места

Глобальное потепление и таяние льдов в Северном Ледовитом океане приводят к активной миграции его обитателей. Учёные уже нашли большое количество минтая в Чукотском море и краба-стригуна в Карском море, которых раньше там не наблюдали. В Совете Федерации рекомендуют как можно скорее бросить силы на дополнительные исследования освободившихся от ледяного плена участков океана и закрепиться на новых местах раньше, чем другие страны. Чем так ценна рыба из Арктики для потребителей и как наращивать промысел, чтобы не переусердствовать и не истребить вновь открытые запасы биоресурсов?

Мечта долгожителя

Каждый год российские рыбаки добывают в Северном бассейне около 580 тысяч тонн рыбы. Это примерно 11,5 процента общего вылова, а если разделить её всю на пачки по одному килограмму, то это 580 миллионов упаковок. По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), в магазины везут в основном такие виды, как навага, сайда, палтус, морской окунь, мойва, сельдь, зубатка и треска. В арктических реках и озёрах водятся атлантический и тихоокеанский лосось, сиг, осетр, форель, голец и хариус, которые становятся пищей и доходом местного населения.

Вся рыба содержит необходимые человеку белок, жиры, витамины (A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D и E) и минералы (калий, фосфор, серу, хлор, натрий, магний, кальций, йод, цинк, железо, фтор). Но у всех сортов есть свои особенности. Что полезного можно получить из арктической рыбы? Например, палтус и сельдь особенно богаты витамином А, который необходим для развития клеток кожи, костной ткани и полезен для зрения. В лососи много витамина D, который помогает организму усваивать кальций и фосфор и обеспечивает тем самым крепость костей, и витамина B12, который нужен для выработки организмом эритроцитов и нормального развития нервной системы. В треске тоже большое количество витамина B12, а также витамина PP, нужного для нормальной работы желудочно-кишечного тракта, и кальция, незаменимого для костей и особенно необходимого детям в период роста. А в её печени содержится почти дневная норма витамина D.

Все сорта морской рыбы содержат много витамина Е, который участвует в регенерации клеток, улучшает их питание и замедляет старение организма, и йода, благодаря которому щитовидная железа синтезирует гормоны, влияющие на рост, метаболизм, репродуктивную функцию, физическое и умственное развитие, настроение.

В рыбе к тому же есть в большом количестве незаменимые для организма омега-3 жирные кислоты, которые нормализуют артериальное давление, успокаивают нервную систему, улучшают внимание и память, улучшают состояние волос, ногтей и кожи, снимают воспаление и повышают иммунитет. Передовиками в этом плане являются форель, лосось, тунец голубой, скумбрия и палтус — содержание омега-3 в них намного выше, чем кислот омега-6, переизбыток которых приводит к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Как начать вылавливать больше

В Северном бассейне собрались наращивать объёмы промысла и стимулировать переработку рыбы. Эту цель должны заложить по поручению президента в новую стратегию развития Арктики до 2035 года. Как это сделать? По мнению сенатора Игоря Зубарева, значительный скачок в увеличении переработки рыбы удастся совершить благодаря механизму «квоты в обмен на инвестиции», который ввели в 2016 году. С того момента 20 процентов квот на вылов стали выдавать компаниям в обмен на обязательство построить корабли на российских вервях или создать мощности для переработки водных ресурсов.

«Сейчас уже можно говорить, что это работает — стали строиться новые суда и прибрежные рыбоперерабатывающие заводы. К концу 2025 года по результатам прошедших трех этапов кампании на российских верфях построят 43 новых рыбопромысловых судна: для хозяйств Дальнего Востока — 18 судов, для Севера — 25 судов», — рассказал он.

Надо догонять уплывающую рыбу

Сейчас Россия, как и каждая из приарктических стран (а это Канада, Дания, Норвегия и США), может добывать любое количество рыбы в своих исключительных экономических зонах, которые протягиваются на 370 километров от берега. У нас есть право на промысел в Баренцевом, Белом, Карском, Восточно-Сибирском, Чукотском морях и море Лаптевых. В морях, которые омывают другие государства, добывать ресурсы Россия тоже может, но только в пределах квот, выделяемых ей в рамках региональных рыбохозяйственных организаций, консультаций прибрежных государств, а также через двусторонние межправительственные договоренности с Норвегией, Фарерскими островами, Гренландией и Исландией, пояснил изданию директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Что же касается центральной части Северного Ледовитого океана, она не принадлежит ни одной стране. В прошлом году Россия, США, Дания, Канада, Норвегия, Исландия, Япония, Китай, Корея и Европейский союз подписали соглашение, в котором обязались не начинать коммерческое рыболовство в центре Северного Ледовитого океана, пока не будет достаточной научной базы о его запасах и экосистеме. История знает примеры, когда из-за неконтролируемого промысла подрывались запасы целых видов и промысел вынужденно приостанавливали. Такие ситуации возникали с минтаем, атлантической треской. Теперь по отношению уже к центральным районам Северного Ледовитого океана выбран верный научный подход, считает Игорь Зубарев. Но России стоит поторопиться с проведением исследований в новых районах и выделить на них деньги. Нужно гарантировать соблюдение интересов России, когда будут дальше обсуждать судьбу ресурсов в тех местах, подчеркнул он.

В Совете Федерации уже попросили Правительство РФ направить побольше денег на научные изыскания. В июле, после выступления в палате главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, сенаторы направили в кабмин постановление с рекомендацией выделить из федерального бюджета дополнительное финансирование исследований водных биологических ресурсов в российском секторе Арктики и Антарктики. При этом нужно использовать не только бюджетные деньги — стоит подумать о том, чтобы наладить государственно-частное партнёрство, считают в палате регионов. Ведь это нужно и компаниям, которые смогут добывать больше рыбы для продажи.

Пока исследования запасов наладили в прибрежных морях. И они дают любопытные результаты. В августе стартовала масштабная Трансарктическая экспедиция ВНИРО. «В ходе работ были обнаружены новые виды рыб за пределами их известных ареалов обитания. Это прежде всего минтай, которого впервые обнаружили в море Лаптевых, это синяя зубатка и окунь-клювач, которых раньше в море Лаптевых не ловили», — рассказал Колончин. Еще нашли черного палтуса в восточной части моря Лаптевых, которого там раньше не было, и краба-стригуна, который широко распределился по акватории Карского моря.

Данные, полученные учеными, позволят усилить позицию России в области управления водными биологическими ресурсами Арктики. Это стало возможным благодаря тому, что Росрыболовство расширило программу ресурсных исследований, присвоило экспедиционным исследованиям в арктических районах статус приоритетного направления и выделило на них дополнительное финансирование.

Источник