- Борьба в Северном Ледовитом океане

- Читайте также

- Глава XI. Приготовления к плаванию в Ледовитом океане и переход в Ньюкасл

- Станция в Ледовитом океане

- На Северном море

- НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ

- В СЕВЕРНОМ МОРЕ

- На северном полюсе

- Глава 13. На Северном Кавказе

- В.М. КРАСНОВ. «Добровольцы» на Северном Кавказе[80]

- Морские бои в Северном море

- «ЦЕЛЬЮ ВСЕЙ МОЕЙ ПОЛИТИКИ БУДЕТ БОРЬБА ЗА РОДИНУ, БОРЬБА ЗА АРМИЮ. «

- 5. Бои на Северном Кавказе

- НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ

- Артем на Северном Кавказе

- Первые дни на Северном полюсе

- От Флотилии Северного Ледовитого океана — к Северному флоту

Борьба в Северном Ледовитом океане

Борьба в Северном Ледовитом океане

Англичане, а вслед за ними и американцы вскоре начали осуществлять транспортные перевозки в незамерзающие порты России — Мурманск и Архангельск. В связи с этим бассейны Баренцова и Карского морей приобрели важное значение. С оккупацией Северной Норвегии и предоставлением финнами в распоряжение немцев гавани Петсамо немецкий военно-морской флот получил возможность действовать и в этих отдаленных арктических районах. В условиях темных полярных ночей немцы неоднократно занимались постановкой минных заграждений; во время одного из минирований, 20 декабря 1941 года, между немецкими и русскими эсминцами произошел ночной бой, закончившийся уничтожением одного эсминца противника. Для борьбы с ходившими пока еще в одиночку вражескими судами в эти районы стали вскоре высылаться и подводные лодки. В июле 1941 года англичане совершили налет на Шпицберген, закончившийся захватом трех немецких пароходов, занимавшихся транспортировкой угля из шпицбергенских шахт в Норвегию.

Тем временем строительные отряды и сами моряки усиленно работали над созданием на территории Норвегии опорных пунктов для морского флота. Было установлено большое количество береговых и зенитных батарей, прикрывших все немецкие опорные пункты от Ледовитого океана до Скагеррака и места, наиболее удобные для высадки противником своих десантов. Англичане за этот период совершили несколько налетов на Норвегию. Объектом одного из них, проведенного 4 марта 1941 года, был порт Свульвер на Лофотенских островах. Обычно эти налеты совершались силами отдельных диверсионно-десантных подразделений, так называемых отрядов «коммандос», и вызывали у немцев законное беспокойство, а иногда даже и заставляли их прибегнуть к более активным действиям. Английские отряды «коммандос» действовали очень умело, высаживая с самолетов или судов мелкие, в несколько человек, десантные группы. Высаживавшиеся получали, как правило, следующие задачи: разрушение важных военно-промышленных объектов, нападение на стоящие в портах военные и торговые суда, организация агентурно-разведывательной деятельности, налаживание связи с партизанами и т. п.

В начале сентября 1941 года учебно-артиллерийский корабль «Бремзе» сопровождал караван судов в северных широтах. Внезапно немецкий конвой подвергся нападению со стороны английского крейсера и двух эсминцев. Превосходящим силам противника удалось потопить немецкий военный корабль, однако сопровождавшийся им караван судов благополучно прибыл к месту назначения.

Читайте также

Глава XI. Приготовления к плаванию в Ледовитом океане и переход в Ньюкасл

Глава XI. Приготовления к плаванию в Ледовитом океане и переход в Ньюкасл Успех плавания ледокола «Ермак» в Балтийском море до такой степени убедил всех в том, это для «Ермака» лед не составляет препятствия, что начали говорить о возможности плавания от Шпицбергена через

Станция в Ледовитом океане

Станция в Ледовитом океане В последних числах декабря 1954 года мощный воздушный корабль отправился в очередной рейс из Москвы в район Северного полюса. Его вёл Герой Советского Союза Илья Павлович Мазурук. На борту самолёта рядом с ящиками и тюками лежали две бережно

На Северном море

На Северном море О, да, мы из расы Завоевателей древних, Взносивших над Северным Морем Широкий крашеный парус И прыгавших с длинных стругов На плоский берег нормандский — В пределы старинных княжеств Пожары вносить и смерть. Уже не одно столетье Вот так мы бродим по

НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ

НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ Корабль 1Все, даже и не видевшие моря, представляют, что такое корабль.Не всем, однако, ведомо, что такое служба на боевом корабле. И многолетняя, изо дня в день жизнь в четко ограниченных пространствах металлических отсеков. Но призвали — служи! Целых

В СЕВЕРНОМ МОРЕ

В СЕВЕРНОМ МОРЕ Я не знаю, не знаю наверное, Почему я охвачен тревогой. Разошлось, разгулялось Северное, Так и хлещет волною широкой. И грохочет пальбою пушечной, Вспоминая недавние были: Как на бой, при огнях потушенных, По ночам крейсера выходили; Как под вымпелами

На северном полюсе

На северном полюсе Вот я и на Северном полюсе. Сбылась мечта идиота. Час ночи, а светло, как в июне. Начинается полярный день. Не холодно, градусов 25 мороза…Якуты режут строганину на снежном торосе, достают из рюкзаков водку…Прилетели мы сюда на АН-74, мощной толстобрюхой

Глава 13. На Северном Кавказе

Глава 13. На Северном Кавказе Как и два года назад, когда я направлялся в незнакомый мне Нижний Новгород, так теперь по дороге в Ростов я думал о том, что ждет меня здесь. Юго-Восток России (иначе говоря, Северный Кавказ), где мне предстояло работать, был не только огромным, но

В.М. КРАСНОВ. «Добровольцы» на Северном Кавказе[80]

В.М. КРАСНОВ. «Добровольцы» на Северном Кавказе[80] I Законодательные экспромты генерала Уварова. — Основные законы. — «Какие еще там суды?» — Попытка окрестить социал-демократов в социал-революционеров. — «Мы будем праздновать по-своему, а вы празднуйте по-своему». —

Морские бои в Северном море

Морские бои в Северном море Когда 8 апреля 1940 года 10 немецких эсминцев, шедших в Нарвик, отделились от остальных сил флота, оба немецких линкора под командованием вице-адмирала Лютьенса вышли в открытое море, держа курс на северо-запад. Смысл этого похода заключался в том,

«ЦЕЛЬЮ ВСЕЙ МОЕЙ ПОЛИТИКИ БУДЕТ БОРЬБА ЗА РОДИНУ, БОРЬБА ЗА АРМИЮ. «

«ЦЕЛЬЮ ВСЕЙ МОЕЙ ПОЛИТИКИ БУДЕТ БОРЬБА ЗА РОДИНУ, БОРЬБА ЗА АРМИЮ. » Эти слова, сказанные генералом Рохлиным на первой пресс-конференции в качестве одного из лидеров движения «Наш дом — Россия», нуждались в практическом подтверждении.И, став председателем Комитета

5. Бои на Северном Кавказе

5. Бои на Северном Кавказе Знакомые офицеры советовали мне вступить в любую из воинских частей, формировавшихся в Ставрополе. Я познакомился с полковником Тимченко, который формировал Третью северо-кавказскую стрелковую роту. Он предложил мне, как кавалеристу, создать

НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ

НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ Реклама по ТВ о пьющих кофе на Северном полюсе полярниках навеяла следующее: какую-то СП (станция Северный Полюс, их тогда так много было, что и номеров не запомнишь) то ли оторвало, то ли льдина дрейфовать начала ближе к Гольфстриму, то ли что еще, но

Артем на Северном Кавказе

Артем на Северном Кавказе В Царицыне Артем получает новое задание Центрального Комитета партии и Совета Народных Комиссаров. Ему дают поручение отправиться через Астрахань и Каспийское море на Северный Кавказ, чтобы проложить дороги от хлебных центров Северного

Первые дни на Северном полюсе

Первые дни на Северном полюсе Из тринадцати человек, находившихся на борту самолета, только мне доводилось многократно делать посадку в различных ледовых условиях. С нами были лучшие советские полярники. Но они знали лед главным образом с борта судна. Правда, они ходили

Источник

От Флотилии Северного Ледовитого океана — к Северному флоту

1 июня в России отмечается День Северного флота — самого «молодого» из всех военных флотов российского государства. Его официальная история началась 83 года назад. 1 июня 1933 г. была образована Северная военная флотилия, через четыре года, в 1937 году, преобразованная в Северный военный флот. Сегодня главной задачей Северного флота является поддержание морских стратегических ядерных сил в постоянной готовности в интересах ядерного сдерживания. Поэтому главную часть флота составляют атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. Кроме того, на флот возлагаются задачи по охране судоходства, экономически важных районов, выполнению важных внешнеполитических поручений российского руководства в водах Мирового океана.

Северный флот — самый молодой в России. Но на самом деле, история судоходства в северных морях нашей страны началась гораздо раньше, чем в 1933 году была создана Северная военная флотилия. Еще в допетровские времена здесь ходили на своих судах поморы — отважные русские моряки. Петр I положил начало организованному судостроению в северных морях. Но вплоть до начала ХХ века отдельное соединение российского военно-морского флота на Северном Ледовитом океане отсутствовало. И это несмотря на то, что с конца XIX века неоднократно выдвигались полярные экспедиции, которыми командовали российские военные моряки — Георгий Седов, Александр Колчак и некоторые другие.

В условиях Первой мировой войны потребность в создании отдельного военно-морского соединения в северных морях, омывающих Российскую империю, стала очевидной. Тем более, что это требовали насущные задачи обороны российских рубежей и защиты российского судоходства в северных морях. Ко времени начала Первой мировой войны в северных морях нес службу по охране рыбных промыслов только один русский военный корабль — посыльное судно «Бакан». Фактически акватория северных морей была беззащитной перед действиями немецкого военно-морского флота. Уже в 1915 г. подрывы торговых судов, ходивших в Белом море, стали регулярными. Пришлось обращаться к Великобритании для организации совместного траления и обороны побережья Белого моря. Но англичане, поскольку их проблемы североморской обороны напрямую не касались, России практически не помогали.

К началу первой мировой войны на Северном морском театре находилось, не считая гидрографических судов, лишь одно русское военное судно (посыльное судно «Бакан»), которое несло службу по охране рыбных промыслов. Появление в 1915 г. в Белом море германских мин, на которых подрывались торговые суда, заставило Морское министерство приступить к организации «Партии траления Белого моря». Помощь со стороны Англии, к которой неоднократно обращалась Россия, была эпизодической и крайне слабой. В конце концов, российское руководство пришло к выводу о необходимости организации траления и охраны судоходства в Белом море собственными силами. Однако эта задача казалась труднодостижимой.

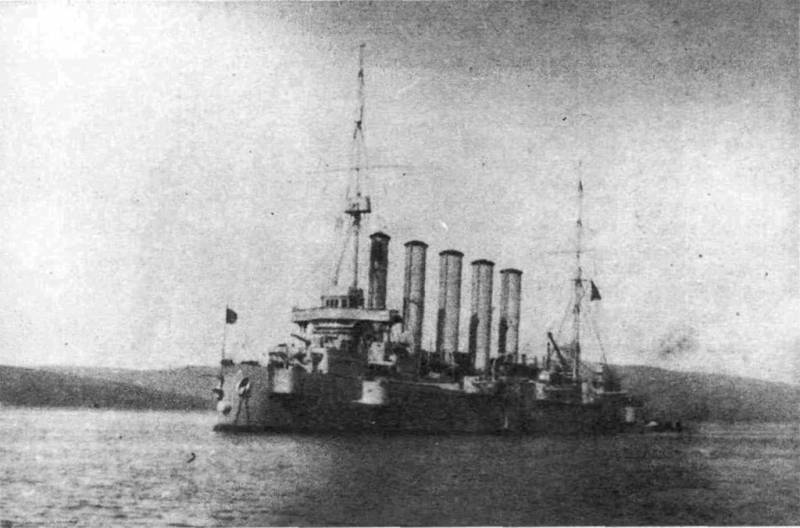

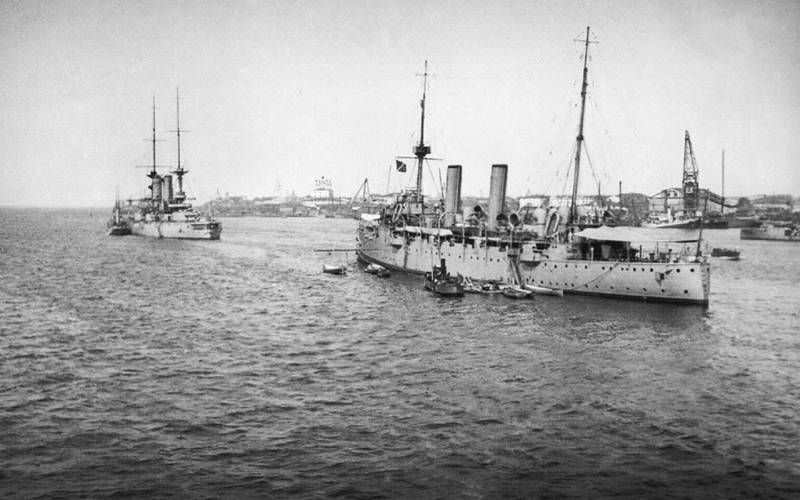

В то время основные российские морские силы были сосредоточены на Балтийском и Черном морях. Перебросить корабли Балтийского и Черноморского флотов на Северный Ледовитый океан было практически невозможно. Единственным выходом организовать формирование отдельной флотилии на Северном Ледовитом океане было перебазирование туда части кораблей Сибирской флотилии, базировавшейся во Владивостоке. Но Сибирская флотилия сама была немногочисленна и сильную помощь формирующейся флотилии Северного Ледовитого океана оказать не могла. Пришлось обратиться к иностранным государствам с предложением о покупке кораблей для комплектования флотилии. Удалось договориться с японцами — у Японии приобрели бывшие броненосцы «Полтава» и «Пересвет» и крейсер «Варяг». В 1904 г., во время русско-японской войны, эти корабли были затоплены, но японцы их подняли и отремонтировали. Кроме трех бывших «японских» русских кораблей, на Северный Ледовитый океан было решено перебросить и несколько кораблей Сибирской флотилии. В феврале 1916 г. Морское министерство Российской империи приняло официальное решение о формировании Флотилии Северного Ледовитого океана.

Однако перебазирование кораблей из Владивостока в Мурманск не получилось свободным от эксцессов. Крейсер «Пересвет» затонул в районе Порт-Саида, подорвавшись на мине. В результате, на Северное море было решено перебросить линкор «Чесму», в который был переименован броненосец «Полтава» (до гибели «Пересвета» предполагалось, что «Чесма» заменит в Средиземном море крейсер «Аскольд», который отправится на Север). Кроме него, на Север прибыли крейсеры «Аскольд» и «Варяг». В качестве мест базирования флотилии были выбраны города Йоканьга и Мурманск, а корабли для нужд нового соединения перевели из Владивостока. Денег для закупки новых военных кораблей за границей у царского правительства не было, поэтому Россия оказалась вынужденной закупать устаревшие траулеры, китобойные суда, пароходы и яхты и спешно переоборудовать их в военные суда. В частности, для нужд северной флотилии купили 6 норвежских и британских, 5 испанских траулеров, 3 американских траулера, 1 французский и 2 норвежских китобойных корабля, 14 яхт и пароходов, которые переоборудовали в посыльные суда. Впрочем, удалось заказать постройку за границей и новых военных судов. Так, в Великобритании построили 12 тральщиков, а из Италии в сентябре 1917 года прибыла в Архангельск построенная по специальному заказу подводная лодка, получившая наименование «Святой Георгий».

К 7 октября 1917 года, в канун Октябрьской революции, в составе Флотилии Северного Ледовитого океана несли службу 89 боевых и вспомогательных судов. Это были линкор «Чесма», 2 крейсера «Аскольд» и «Варяг», 6 эсминцев, подводная лодка «Святой Георгий», минный заградитель «Уссури», 2 ледокола «Святогор» и «Микула Селянинович», 43 тральщика, 18 посыльных судов, 8 портовых судов, 4 гидрографических судна, 3 транспорта. Корабли флотилии были задействованы в сопровождении грузовых судов с помощью от стран Антанты, а также в борьбе с германскими подводными лодками.

Однако, Октябрьская революция и последовавший выход Советской России из Первой мировой войны повлек за собой новый этап в непродолжительной истории Флотилии Северного Ледовитого океана. Уже 26 февраля 1918 г. Военно-морской отдел Центрального комитета Флотилии Северного Ледовитого океана принял решение о ее сокращении. Согласно этому постановлению, в состав флотилии должны были войти 1) дивизия траления в составе 16 тральщиков, 2) посыльные суда для охраны рыбных промыслов северных морей — 5 судов («Горислава», «Ярославна», «Купава», «Таймыр» и «Вайгач»); 3) Транспорт-мастерская «Ксения»; 4) служба связи флотилии в составе 2 тральщиков и 2 посыльных судов; 5) дирекция маяков и лоций в составе 5 кораблей; 6) гидрографическая экспедиция Белого моря в составе 2 гидрографических судов и 3 тральщиков; 7) морские ледоколы «Святогор» и «Микула Селянинович»; 8) Мурманская съемка, в которую вошло гидрографическое судно «Пахтусов»; 9) два эскадренных миноносца; 10) подводная лодка «Святой Георгий» (впоследствии она должна была быть перебазирована на Балтийское море). Все остальные суда и учреждения флотилии предписывалось сократить или ликвидировать. Однако уже 24 мая 1918 г. последовал новый приказ, в соответствии с которым количество судов в флотилии еще более сокращалось. В частности, дивизию траления реорганизовали в отряд из 12 тральщиков, из гидрографической экспедиции было решено убрать все тральщики, подводную лодку передать в порт на долговременное хранение. Очевидно, что советское военно-морское командование было убеждено — крупная военная флотилия в Северном Ледовитом океане молодому государству более не потребуется. Но, как выяснилось уже совсем скоро, сокращение флотилии было крупной ошибкой. Началась Гражданская война, сопровождавшаяся интервенцией войск иностранных государств. В Мурманске высадились английский и французский десанты, перешли в наступление финны.

Стоит подчеркнуть, что белофинское наступление происходило в марте 1918 г. — как раз перед принятием решения о дальнейшем сокращении флотилии. Кстати, решение о сокращении флотилии активно проводил в жизнь некий А.М. Юрьев — заместитель председателя Мурманского краевого Совета народных депутатов. Сначала Юрьев и его сторонники проводили ускоренными темпами демобилизацию наиболее активной части матросов флотилии, а затем 30 июня 1918 г. официально объявили о разрыве с советской властью и заключили договор с представителями Англии, США и Франции о «совместных действиях». Этот договор развязал англичанам, американцам и французам руки для дальнейшей интервенции в северные порты России. Суда Флотилии Северного Ледовитого океана оказались в руках белых и интервентов, поэтому в северных регионах России развернулись преимущественно сухопутные бои между красноармейскими отрядами с одной стороны, интервентами и белыми — с другой. «Белое» правительство Северной области под руководством Чайковского передало целый ряд наиболее интересных кораблей флотилии англичанам и французам, формально обосновав это решение тем, что следует союзным договоренностям, а Великобритания находится в состоянии войны с Германией. Фактически это было настоящее ограбление флотилии на наиболее боеспособные суда, которые были уведены в Англию и Францию. В результате действий правительства Чайковского, состав флотилии к февралю 1919 г. сократился очень сильно и включал лишь 12 посыльных и гидрографических судов, 4 миноносца, 9 тральщиков и линкор «Чесма».

Когда к февралю 1920 г. началось масштабное наступление красноармейских частей на Архангельск, белые приступили к ускоренной эвакуации. Генерал Миллер, в частности, эвакуировался на ледоколе «Козьма Минин», настигнуть который красному ледоколу «Канада» так и не удалось. 20 февраля части Красной Армии освободили Архангельск, а 22 февраля в результате восстания матросов и солдат в руки большевиков перешел Мурманск. Весну 1920 г. Север России встречал уже под советской властью. Руководству Советской России пришлось крепко задуматься о том, как восстановить морские силы в Северном Ледовитом океане — ведь значительная часть кораблей флотилии была уведена интервентами в зарубежные порты. В конечном итоге, было принято решение создать Беломорскую военную флотилию, которая позже была преобразована в Морские силы Северного моря.

В состав Морских сил Северного моря, согласно приказу от 26 июня 1920 года, вошли морской отряд, речная флотилия, гидрографические экспедиции Белого моря и Северного Ледовитого океана, дирекция маяков и лоции Белого моря, суда береговой обороны Мурманского района, водолазно-спасательная партия. В состав морского отряда были включены линкор «Чесма», 3 вспомогательных крейсера, 3 крейсера-заградителя, 2 эсминца, подводная лодка «Коммунар» (так назвали лодку «Святой Георгий»), 8 сторожевых катеров, 2 катера, 2 тральщика и 1 моторная яхта. Береговую оборону Мурманского района составили 7 сторожевых катеров, 4 тральщика, 2 парохода. Еще ряд судов был передан гидрографическим экспедициям и дирекции маяков и лоции Белого моря. После окончания Гражданской войны было принято решение списать из строя все устаревшие и более негодные к службе суда. В составе морских сил оставались гидрографические суда, ледоколы передали в распоряжение торговых портов Белого моря. В декабре 1922 г. Морские силы Северного моря были расформированы.

Однако, уже спустя 11 лет после расформирования Морских сил Северного моря, советское руководство вновь обратилось к идее воссоздания в северных морях военной флотилии — для защиты северных морских рубежей Советского Союза. В итоге 1 июня 1933 г., в соответствии со специальным циркуляром, была сформирована Северная военная флотилия. Для ее укомплектования в Кольский залив с Балтийского моря были переведены 3 эскадренных миноносца, 3 сторожевых корабля и 3 подводные лодки. Главной военно-морской базой флота первоначально стал Мурманск, а с 1935 г. — Полярный. В 1936 г. Северная флотилия получила и собственную морскую авиацию — на Север было передислоцировано отдельное звено самолетов МБР-2.

В соответствии с приказом народного комиссара обороны СССР от 11 мая 1937 года, Северная военная флотилия была преобразована в Северный флот. Это решение привело к значительному усилению мощи флота. В его состав были включены 14 подводных лодок, 5 эсминцев, несколько десятков вспомогательных кораблей, сформированы бригады эсминцев и подводных лодок, соединение охраны водного района, началось освоение Северного морского пути. Первым командующим Северного флота был назначен флагман 1 ранга Константин Иванович Душенов (на фото). Корабли Северного флота играли большую роль в освоении Северного Ледовитого океана, поддержке советских полярников, а советско-финская война 1939-1941 гг. стала первой боевой репетицией флота — корабли Северного флота обеспечивали перевозки грузов и поддержку войск Красной Армии. Важнейшую роль Северный флот сыграл в годы Великой Отечественной войны. За годы войны флот, включавший перед ее началом 15 подводных лодок, восемь эскадренных миноносцев, семь сторожевых кораблей и 116 боевых самолетов, увеличил практически в три раза свое вооружение.

Благодаря действиям сил Северного флота удалось уничтожить более 200 кораблей и судов противника, более 400 транспортных судов, около 1300 самолетов, обеспечить проход 76 союзных конвоев с 1463 транспортами и 1152 кораблями охранения. Тысячи моряков — североморцев героически сражались на суше, ликвидировав множество солдат и офицеров противника. Но и личный состав флота понес немалые боевые потери — свыше 10 тысяч офицеров, старшин, матросов пали в боях с гитлеровскими оккупантами и их союзниками. В настоящее время Северный флот является одним из наиболее сильных и динамично развивающихся военных флотов ВМФ России.

Источник