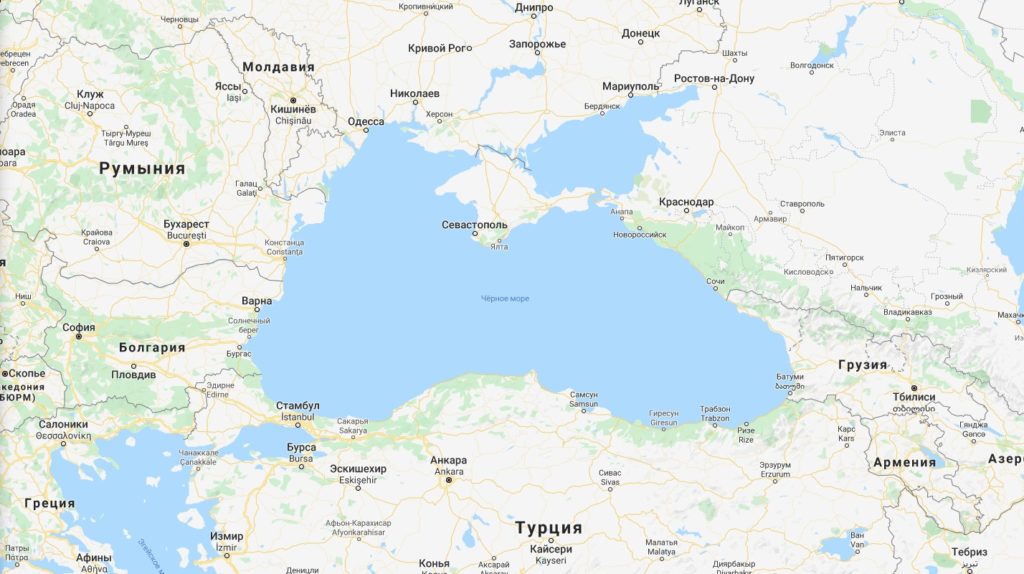

- Карта побережья Черного моря с городами и странами

- Карта курортов черноморского побережья Краснодарского края (Россия)

- Курортные города и поселки Большого Сочи

- Полуостров Крым

- Побережье Абхазии

- Черное море 🌟 Описание, характеристики, граничащие страны, глубина, площадь, фото и видео

- Общие характеристики

- Почему Черное море так называется

- Как появилось Черное море

- Принадлежность Черного моря к океану

- Флора и фауна

- Фауна

- II. Колонизация северного побережья Черного моря

- Примечания

Карта побережья Черного моря с городами и странами

Легко сориентироваться в расположении городов и стран, имеющих выход на Черное море, выбрать подходящий курорт и ознакомиться с его описанием поможет карта черноморского побережья. Если на карте не обозначен интересующий вас курорт — его можно найти ниже на странице в списке городов и стран побережья.

Карта курортов черноморского побережья Краснодарского края (Россия)

Практически весь российский берег Черного моря пригоден для курортного отдыха. Поэтому (как можно убедиться, взглянув на карту побережья) количество курортов просто огромно, качество и цену предоставляемых услуг можно выбрать по своим возможностям и пожеланиям в самом широком диапазоне — от недорогих комнат в частном секторе небольшого курортного поселка до фешенебельных номеров-люкс в лучших отелях самых крупных черноморских городов на побережье, таких как Сочи, Геленджик и Лазаревское.

Курортные города и поселки Большого Сочи

- Центральный район Сочи (Хоста, Мацеста, Кудепста, Мамайка, Центр);

- Адлер и Адлерский район;

- Дагомыс, Горный Воздух, Лоо, Вардане, Лазурный Берег, Головинка, Волконка, Солоники, Лазаревское , Аше, Голубая Дача.

Полуостров Крым

Отдых на черноморском побережье России возможен на полуострове Крым, а наибольшей популярностью у туристов пользуется Южный Берег Крыма (ЮБК). Самые знаменитые курорты ЮБК — Ялта, Алушта и Евпатория. Карта Крыма, имеющего богатейшее историческое наследие, буквально испещрена огромным количеством природный достопримечательностей и исторических памятников. В настоящее время курорты активно восстанавливаются, облагораживаются памятники и достопримечательности, полуостров становится одним из самых привлекательных мест отдыха на всем побережье. На карте Черного моря в Крыму можно найти следующие курорты:

Побережье Абхазии

Абхазия — это удивительное место, местные жители и туристы заслуженно считали Абхазию в конце прошлого века «Жемчужиной» Кавказа . И, несмотря на то, что в лихие 90-е курорты этого уникальнейшего места были заброшены или разрушены, природные достопримечательности доступны туристам и на сегодняшний день, а курорты Абхазии ударными темпами восстанавливаются и развиваются . Основные курорты на карте Черного моря в Абхазии:

Источник

Черное море 🌟 Описание, характеристики, граничащие страны, глубина, площадь, фото и видео

Черное море обладает большим количеством особенностей. Благодаря внушительным размерам оно граничит с разными территориями и содержит в себе много интересных объектов. Вот уже долгое время оно регулярно становится объектом для исследования различных путешественников и ученых. На данный момент Черное море уже хорошо изучено, и любой желающий может получить подробную информацию о нем.

Общие характеристики

Черное море является внутренним морем Атлантического океана, входит в один из его бассейнов. Соединено с Мраморным через пролив Босфор, а с Средиземным и Эгейским – через Дарданеллы.

Черное море обладает площадью в 422 000 кв. км, что является далеко не самым большим показателем, для сравнения, у Филиппинского этот параметр равен 5 726 000 кв км. Длина береговой линии составляет примерно 3450 км, и на ней пролегает водная граница между Азией и Европой. Шельф меняется в зависимости от расположения. Например, возле Кавказа его протяженность составляет лишь несколько км, а глубина не более 500 м, зато на западном побережье он растянут на 190 км.

В Черное море впадает три крупных реки, которые и являются основными транспортерами воды: Днестр, Днепр и Дунай. Объем водоема составляет примерно 550 000 куб. км. Вода пополняется из трех основных источников:

- из Азовского моря;

- из пресноводных рек;

- с помощью дождей.

Черное море граничит с Россией, Украиной, Турцией, Грузией, Болгарией, Абхазией и Румынией. Из-за выгодного расположения моря, каждая страна имеет в нем торговый порт, куда регулярно приходит множество судов. Также на его берегах расположено много военных городов. Вблизи Черного моря имеются молодые горы и потухшие вулканы. Особенно их много на побережье Кавказа и на юге Крыма.

Почему Черное море так называется

Черное море имеет долгую историю, за время которой оно успело сменить несколько названий. Когда древние греки впервые ступили на его территории, регулярные шторма и холодный климат не понравились им. Из-за этого водоем прозвали Понт Аксинский, что означает “негостеприимное море”. Однако спустя некоторое время выходцы из колоний поселились в этих окрестностях, они привыкли к местным условиям. И море стали называть Понт Эвксинский, что означает “гостеприимное”. А когда на территориях, которые сейчас считаются югом Украины, начали проживать племена кочующих скифов, его прозвали Скифским морем.

Первые упоминания о том, что водоем стали называть “черным”, появились в средние века. Тогда корабли стали достаточно совершенными, чтобы пускать якорь не только возле берегов, но и посреди моря. И когда его опускали на глубину более 150-ти метров, после подъема обнаруживалось, что он покрыт черным налетом. Учитывая этот факт и то, что здесь вода на несколько тонов темнее, чем в других морях, за ним довольно быстро закрепилось название “Черное”.

Позже удалось выяснить, почему якоря при опускании на большие глубины окрашиваются в черный цвет. Оказалось, что примерно 78% воды в море содержит сероводород. Им не насыщен лишь слой у самой поверхности, ширина которого равна примерно 180 м. Но если опуститься на большую глубину, то это вещество будет находиться в сильной концентрации. А в больших количествах оно дает темный оттенок, из-за чего попавшие в него предметы окрашиваются, а вода, расположенная в верхнем слое, кажется темнее.

Нет точной версии, откуда сероводород взялся в Черном море в таком количестве. Возможно, этот газ вышел из трещин в земле, расположенных на дне водоема.

Как появилось Черное море

Считается, что Черное море появилось 8 тысяч лет назад. Изначально оно представляло собой озеро, на берегах которого располагались небольшие города. Окрестные территории состояли из равнин и лесов, населенные большим количеством животных. Постоянный источник пресной воды из озера и множество дичи делали это место для людей выгодным с точки зрения проживания.

Но примерно в 5600-ом году до нашей эры прорвало плотину, которая стояла между озером и Средиземным морем. Вода из последнего хлынула на эти земли, сметая все на своем пути. За несколько месяцев непрерывного потопа поверхность озера поднялась на 70 метров. При этом, пресная вода перемешалась с соленой.

Если люди в теории и могли успеть переселиться в другие места, то местные животные оказались под водой и не выбрались оттуда. Также есть мнение, что именно поэтому на дне Черного моря большое содержание сероводорода, который может выделяться при разложении останков органических тканей.

Предположительно, именно этот потоп описывался в Ветхом Завете. В 2007-ом году археологи подтвердили эту теорию, поскольку на склоне горы Арарат обнаружили останки конструкции, которая вполне может быть ноевым ковчегом.

Принадлежность Черного моря к океану

Воды любого моря впадают в определенный океан, и Черное не является исключением. Однако из-за особенностей своего расположения оно соединяется с ним через несколько проливов и водоемов. Из-за этого вода проходит долгий путь, прежде чем окажется в водах Мирового океана.

Черное море соединено с Атлантическим океаном. Когда вода начинает свой путь из водоема, она сначала проходит через Дарданеллы и Босфор, попадая в Средиземное и Эгейское моря. Оттуда она продолжает движение через Гибралтарский пролив, в конце которого и оказывается в Атлантическом океане.

Флора и фауна

Поскольку на дне Черного моря находится большое количество сероводорода, на глубине свыше 200 метров не проживают какие-либо сложные организмы. Также в местных водах невысокий уровень соли, из-за чего не каждое морское существо будет чувствовать себя комфортно. Однако несмотря на эти факторы, Черное море может похвастаться более 2000 видами разных существ, обитающих в нем.

Фауна

Подавляющее большинство существ, проживающих в Черном море – это одноклеточные микроорганизмы и бактерии. Их насчитывается примерно 1500 видов. Почти все они проживают на глубине свыше 200 метров, где содержится большое количество сероводорода. Собственно данные микроорганизмы и служат причиной его образования.

Источник

II. Колонизация северного побережья Черного моря

Античная эпоха в истории нашего юга начинается с того момента его исторической жизни, когда на северном побережье Черного моря возникают постоянные поселения греческих колонистов, когда между ними и местным населением устанавливаются прочные взаимоотношения.

Когда и при каких обстоятельствах это произошло?

Более или менее отчетливые представления о Черном море и его побережьях содержатся уже в древнем эпосе. В песнях «Илиады» и «Одиссеи» упоминается о «нависших скалах его берегов», мимо которых тогда «еще не пробегал ни один человеческий корабль». У древних поэтов, у их слушателей, а потом и их античных читателей с Черным морем и его побережьями связан ряд таких образов, как образ Прометея, прикованного к скалам Кавказа, образы Ифигении, Геракла, Ахилла на Белом острове и др. Здесь же, по представлениям древних эллинов, жили фантастические аримаспы, гипербореи, грифоны и воинственные амазонки. Сюда совершали свой знаменитый поход аргонавты и сюда же занесло корабль Одиссея.

Современная наука только еще намечает пути использования всего этого материала для расширения наших познавательных возможностей в области изучения наиболее раннего, так сказать, доисторического периода античности. Однако границы возможного использования мифологического материала, если иметь в виду Северное Причерноморье, в известной мере уже наметились. Основываясь на данных мифологии, можно говорить скорее о характере древнейших греческих представлений о Черном море, но вряд ли многое можно сказать о нем самом, об обитателях его побережий и первых попавших сюда греческих мореплавателях.

Бронзовое зеркало, найденное в Одесской области

Если теперь от мифов и связанной с ними древней литературной традиции обратиться к тем античным писателям, которые в своих описаниях Понта руководствовались уже интересами практического характера — интересами географическими, этнографическими и историческими, то окажется, что все они, начиная с самого раннего из них, Гекатея, писали уже в то время, когда на северном побережье Черного моря возникли постоянные поселения греческих колонистов. В лучшем случае у этих авторов можно почерпнуть отрывочные сведения, касающиеся основания отдельных колоний старыми греческими метрополиями, и некоторые скудные данные об особенностях быта местного населения древнейшей поры. В этом отношении не составляют исключения даже такие неоценимые источники наших сведений о Северном Причерноморье, как произведения Геродота и Страбона, ибо и они, если не считать отрывочных сведений о киммерийцах и скифских походах древнейшего времени в Малую и Переднюю Азию, почти ничего не дают нам для изучения периода, связанного с первым появлением греческих кораблей у северочерноморских побережий. В целом начальный период в колонизационном освоении греками северного побережья Черного моря, таким образом, не нашел себе достаточного отражения в античной литературной традиции. Частично этот пробел может быть восполнен и восполняется двоякого рода данными: материалом современных археологических исследований и теми сведениями, какими мы в настоящее время располагаем об общем развитии греческой колонизации.

За истекшие тридцать с лишним лет, за годы советского периода, археологическая деятельность на территории нашей страны в корне изменила свой характер. Отличительная и принципиальная особенность советской археологии заключается прежде всего в новой, единственно научной методологии: в марксистско-ленинских идеях, которыми руководятся советские археологи. В прямой связи с этим исчезла хищническая погоня за отдельными ценными находками — золотом, внешне эффектными произведениями искусства, — в поисках которых было безжалостно погублено столько первоклассных памятников древности. Несистематические, случайные раскопки отдельных памятников сменились плановыми, повторяющимися из года в год исследованиями значительных археологических комплексов, позволившими в ряде случаев раскрыть всестороннюю картину древней жизни.

Много дали новые методы в области датировки и отдельных памятников и целых культурных слоев, расследуемых городищ. Основываясь на материале археологических исследований, теперь можно довольно точно определить время возникновения отдельных античных поселений на северном побережье Черного моря и тем самым связать их с определенным периодом в развитии греческой колонизации. Последнее обстоятельство весьма существенно. Греческая колонизация, сыгравшая большую роль в исторической жизни античного мира, — процесс в достаточной мере сложный. На различных этапах своего развития она определялась неоднородными факторами.

Возникновение греческих колоний во всем бассейне Средиземного моря, так называемая «великая колонизация» VIII—VI вв. до н. э., явилась закономерным результатом экономического и социального развития греческого общества.

Золотая рыба из Феттерсфельда, V в. до н. э.

Рост производительных сил, отделение ремесла от сельского хозяйства, развитие обмена, разложение родовой общины приводят к тому, что «Старое общество, покоящееся на родовых связях, взрывается в результате столкновения новообразовавшихся общественных классов; его место заступает новое общество, организованное в государство. » 1 .

Процесс образования рабовладельческого государства составляет основное содержание внутренней истории Греции в так называемую «архаическую эпоху». При этом, конечно, приходится учитывать неравномерность в развитии отдельных областей Греции. Более передовые области скорее прошли путь от периода, связанного еще с пережитками родовых отношений, тормозившими развитие производительных сил, к утверждению нового, более прогрессивного по тому времени социального строя, основанного на классовом делении.

Становление этого нового общества протекало в обстановке ожесточенной борьбы. Из некогда однородной среды общинников выделилась родовая аристократия. В ее руках сосредоточились лучшие земли. В ходе постоянных военных столкновений между греческими общинами львиная доля добычи доставалась аристократам. В зависимости от аристократии оказалась значительная часть прежде свободных общинников. Процесс социально-имущественного расслоения интенсивно развивался.

Характеризуя этот период в жизни Аттики, Аристотель пишет: «Главное было то, что бедные находились в порабощении (у богатых. — Д.К.) не только сами, но также и дети и жены. Вся вообще земля была в руках немногих. При этом, если эти бедняки не отдавали арендной платы, можно было увести в кабалу и их самих и их детей. Да и ссуды тогда обеспечивали личной кабалой. » Нечто весьма сходное происходило в соседней с Аттикой Беотии. Гесиод, беотийский поэт, живший на грани VIII и VII вв., в поэме «Труды и дни» рисует ту же картину. Беотийские крестьяне также были порабощены аристократией. Гесиод сравнивает крестьянина с соловьем, попавшим в когти ястреба.

Что ты, несчастный, пищишь, ведь на много тебя я сильнее.

Жалко пищал соловей, пронзенный кривыми когтями.

Как ты ни пой, а тебя унесу я куда мне угодно.

И пообедать могу я тобой и пустить на свободу.

Тяжелое положение бедноты, стоявшей перед угрозой полной утраты свободы, и положение средних слоев греческих общин, ущемленных в своих правах всесильной аристократией, порождало ожесточенную классовую борьбу.

И.В. Сталин следующими словами характеризует социальные взаимоотношения античной эпохи: «Богатые и бедные, эксплуататоры и эксплуатируемые, полноправные и бесправные, жестокая классовая борьба между ними — такова картина рабовладельческого строя» 2 .

В конечном итоге демос одержал победу над родовой аристократией и навсегда лишил ее былого значения, но даже и тогда, когда путь для дальнейшего развития производительных сил греческих городов оказался расчищенным, положение мало состоятельных слоев свободного населения оставалось тяжелым. Труд мелкого свободного производителя вытеснялся трудом рабов. Разорявшиеся крестьяне и ремесленники часто не находили применения своим силам на родине и были вынуждены переселяться в другие места.

Характеризуя причины этой принудительной эмиграции, К. Маркс писал: «В древних государствах, в Греции и Риме, принудительная эмиграция, принимавшая форму периодического устройства колоний, составляла постоянное звено в общественной цепи. Вся система этих государств была построена на определенном ограничении количества народонаселения, которого нельзя было превысить, не подвергая опасности самого существования античной цивилизации. Но почему это так было? Потому, что им было совершенно неизвестно применение естественных наук к материальному производству. Только оставаясь в небольшом числе, они могли сохранить свою цивилизацию. В противном случае они стали бы жертвами того тяжелого физического труда, который тогда свободного гражданина превращал в раба. Недостаточное развитие производительных сил ставило граждан в зависимость от определенного количественного соотношения, которого нельзя было нарушать. Поэтому единственным выходом из положения была принудительная эмиграция» 3 .

Ожесточенная борьба в греческих городах шла с переменным успехом. Часто для побежденных эмиграция была единственным выходом. История архаического периода знает много случаев, когда побежденными оказывались демократические элементы, но ей известны также и такие случаи, когда покидать родной город были вынуждены аристократы. Так, в крупнейшем городе на побережье Малой Азии, Милете, в 40-х годах VI в. произошел переворот. К власти пришли так называемые «средние» слои. Торговая аристократия, державшая раньше власть в своих руках, так называемые «вечные мореходы», пускается на поиски новой родины.

В рассматриваемое время ионийский Милет развивает совершенно исключительную колонизаторскую энергию. По словам античных писателей, им было организовано до 90 колоний.

Существенную роль в развитии колонизации в дальнейшем начинает играть быстро развивающаяся морская торговля. Если колонизация древнейшей поры по преимуществу носила аграрный характер и колонисты в местах нового своего поселения прежде всего принимались возделывать землю, то в более позднее время появляются колонии иного типа. В ряде случаев они носят характер земледельческо-торговый. Часть их населения продолжает заниматься земледелием, но, уже в расчете на сбыт продукции своего труда, другая часть занимается ремеслами, наконец, выделяются группы, преимущественно занятые торговлей.

Во второй половине VII и VI вв. до н. э. появляются колонии типа торговых факторий. Это находится в прямой связи с превращением ряда городов греческой метрополии в крупные центры торговли и ремесленного производства. При этом наблюдается известная, если можно так выразиться, специализация их в этой области. Так, за Афинами, например, утверждается репутация центра керамического производства, Коринф производит панцыри и другое оружие, Милет славится на всю Грецию своими шерстяными тканями. Вполне естественно, что в таких городах, усиленно экспортирующих продукцию своего ремесла, вывоз компенсировался ввозом сельскохозяйственных продуктов и сырья. Характерно, что афинские земледельцы в рассматриваемое время усиленно развивают виноградарство и оливководство. Виноград и олива перерабатываются в вина и растительное масло, имевшее у древних греков весьма широкое использование (его использовали и в пищу, и для освещения, и в косметических целях). Потребность же в хлебе удовлетворяется за счет импорта.

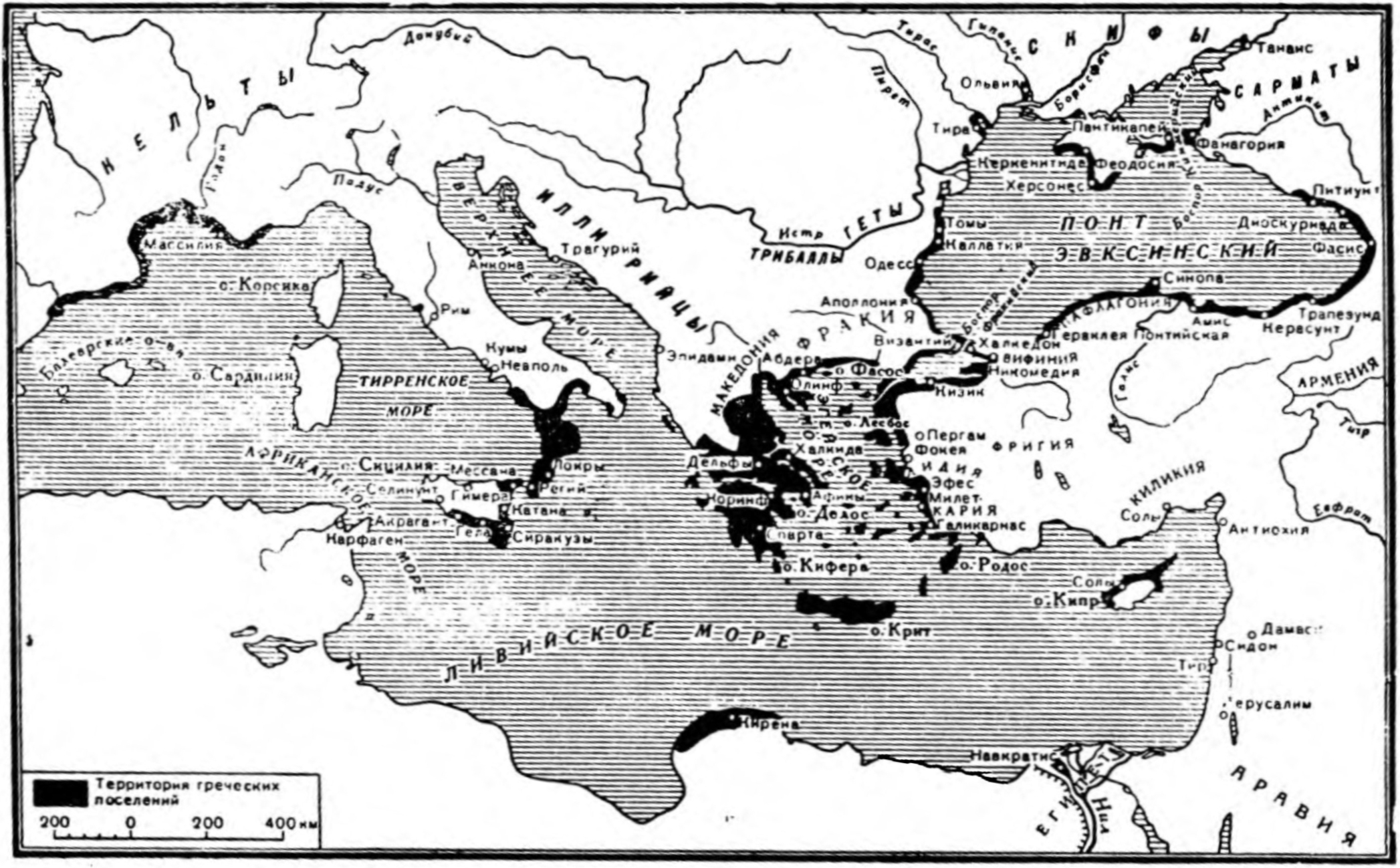

Древняя Греция и греческие колонии

В развитии этой торговли решающую роль сыграла колонизация. Именно благодаря появлению поселений греческих колонистов не только на побережье Средиземного моря, но и на побережьях Мраморного и Черного морей торговые связи греческих городов достигли такого широкого масштаба. Ряд районов, отдаленных друг от друга зачастую очень значительным расстоянием, оказались теперь связанными оживленными торговыми сношениями.

В VII—II вв. до н. э. колонизационная проблема приобретает уже такой удельный вес, что становится в центре внимания античных государств. В таких сыгравших наибольшую роль в развитии колонизации городах, как Милет, возникает особый институт «ойкистов» — устроителей колоний, в прямую обязанность которых входит учреждение и организация новых колоний. Основание новых колоний тем самым приобретает значение важного государственного акта.

Суть дела, однако, от этого не меняется. По всем признакам частная инициатива в данном случае опережает инициативу государственную и ей предшествует. Следует думать, что и при участии ойкистов новые колонии возникли только в таких местах, которые были уже предварительно разведаны, освоены в торговом отношении и даже, может быть, частично обжиты предприимчивыми купцами-мореходами. Только при этих условиях вопрос об организованном выводе поселенцев, очевидно, ставился на рассмотрение органов государственной власти.

Характерная особенность греческой колонизации заключалась в том, что вновь основанные поселения быстро превращались в такие же большие и цветущие города, какими были и их метрополии. Это в полной мере распространялось и на особенности их социально-политической структуры.

Типичной чертой социально-политической жизни древних греков было, как известно, то, что каждый город (полис) с окружающей его небольшой территорией представлял собой отдельное государство. В этом отношении колонии в принципе ничем не отличались от городов-государств центральной Греции. Раз возникнув, они становились такими же самостоятельными городами-государствами, как и их метрополии. В отдельных случаях они сохраняли с ними тесную связь. В этих случаях связь между колонией и метрополией выливалась в форму дружественных или союзных отношений двух самостоятельных государств. В других случаях связь между ними порывалась. Нередки случаи, когда между колониями и метрополиями возникала острая вражда и военные столкновения.

В VIII—VI вв. до н. э. колонизационное движение развивалось прежде всего в направлениях, которые были подготовлены доколонизационными связями греческих племен, восходящими к микенской и домикенской эпохам. Эти связи первоначально выливались в форму междуплеменного обмена; отдельные вещи, переходя из рук одного племени в руки другого, иной раз оказывались отделенными тысячами километров от места своего происхождения. Дальнейшее развитие этих сношений привело к установлению более прочных форм меновых отношений. Древняя торговля носила, однако, спорадический характер, часто переплетаясь с морским грабежом. С дальнейшим развитием производительных сил и переходом к военной демократии эти меновые сношения все еще не носили систематического характера. Тем не менее установившиеся тогда меновые связи сыграли потом, в пору развития греческой колонизации, свою роль. Греческие колонисты первоначально селились именно в тех местах, которые были охвачены этими связями.

В греческой колонизации вообще следует видеть процесс двусторонний. Успех ее в одинаковой мере был обусловлен как причинами, стимулировавшими греков к переселениям, так и той обстановкой, какую они заставали на местах своего нового поселения. Последнее в свою очередь всецело зависело от уровня развития производительных сил местного населения.

Наиболее благоприятные условия в этом отношении представляли собой близлежащие побережья и острова Эгейского моря. Однако уже в VIII в. греческие колонисты проникают на берега южной Италии и Сицилии. Здесь возникает ряд их поселений, многие из которых превращаются затем в цветущие города. Греческие города-колонии возникают и на западном побережье Италии. Самыми крупными городами были здесь Кумы и Неаполь. Еще дальше на запад в устье Роны, на месте современного Марселя, греческими переселенцами была основана колония Массалия.

В свою очередь Массалия вывела еще ряд поселений. Они были уже, если можно так выразиться, колониями колоний. Таким образом, греческая колонизация охватила все северо-западное побережье Средиземного моря, включая и побережье Пиренейского полуострова.

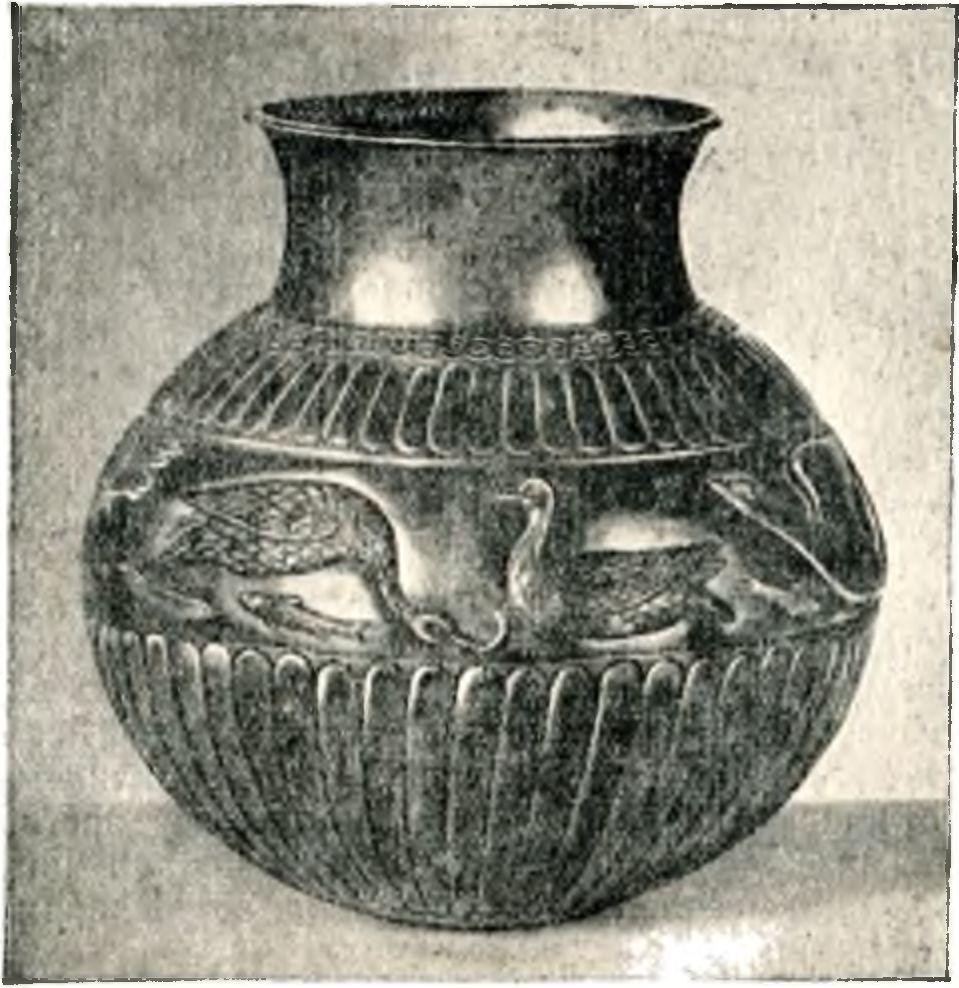

Серебряным сосуд из кургана Куль-Оба, IV в. до н. э.

На южном берегу Средиземного моря греки столкнулись с соперниками — финикийцами, другим народом древности, развившим не менее энергичную колонизаторскую деятельность. Все наиболее удобные места для поселений уже были ими заняты. Поэтому на южном побережье Средиземного моря греческие колонии утвердились только в двух местах: в устье Нила на земле, уступленной им египетским фараоном, где возникла колония Навкратис, и в Киренаике — области, получившей свое имя от греческого города-колонии Кирены.

Побережье Геллеспонта и побережье Мраморного моря, так же как и южный берег Черного моря, стали осваиваться греческими колонистами в VIII в. до н. э. Отдельные этапы этого колонизационного продвижения нашли свое отражение в произведениях античных писателей. В частности, один из них — именно Евсевий, живший уже в конце античной эпохи, собрал у своих предшественников сведения об основании колоний и изложил их в своей «Хронике». По данным Евсевия, такие колонии, как Кизик на берегу Мраморного моря, Синопа и Трапезунд на южном берегу Черного, возникли в середине VIII в. до н. э., однако первоначальное существование этих колоний, являвшихся тогда, по-видимому, небольшими поселками, было кратковременным: переселенцы были вынуждены их покинуть под натиском киммерийцев.

Вторичное заселение тех же мест приходится уже на середину и вторую половину VII в. до н. э. К тому же времени относится основание на западном побережье Черного моря колонии Истры. По данным Евсевия, Истра возникла в конце 50-х годов VII в. до н. э. Несколько позднее — уже в конце VII в. — на том же побережье возникает Аполлония и вслед за ней другие колонии Западного Причерноморья. Они послужили опорными пунктами для дальнейшего продвижения мореплавателей и переселенцев на север.

Данные Евсевия, конечно, не могут претендовать на большую точность. Хронология раннего периода вообще связана с большими затруднениями, вызванными, в частности, отсутствием единой системы летосчисления. Тем не менее, если отбросить детали, его хронологический расчет в основном подтверждается данными археологических исследований западного побережья Черного моря. Раскопки на южном турецком побережье до сих пор почти не производились. Что касается западного побережья, то производившиеся здесь раскопки в общем подтверждают данные Евсевия.

Как же решается вопрос о колонизации нашего северного побережья Черного моря?

В настоящее время можно считать твердо установленным, что ни один из наиболее древних культурных слоев до сих пор расследованных античных поселений Северного Причерноморья, за исключением небольшого поселения на о. Березани, в дальнейшем прекратившего свое существование, не может быть датирован более ранним периодом, чем VI в. до н. э. Это находит себе объяснение, в частности, и в особенностях древнего мореплавания. Вплоть до V—IV вв. до н. э. оно преимущественно осуществлялось вдоль берегов. Только в IV—III вв. до н. э. появились суда, на которых можно было отважиться пересекать значительные морские пространства. Колонизационное освоение Понта поэтому началось с побережий Мраморного моря — Пропонтиды. Отсюда древние мореплаватели, попадая через пролив Босфор в Черное море, следовали дальше либо вдоль южного его побережья, либо вдоль западного. Именно на этих побережьях, как мы видели, возникают первые причерноморские колонии греков.

Вне зависимости от решения вопроса, каким из этих путей попадали первые греческие переселенцы в Северное Причерноморье, общая картина постепенного заселения черноморских побережий такова, что вряд ли колонизация северного побережья могла начаться раньше VI в. до н. э.

Золотая шейная гриппа из кургана Куль-Оба, IV в. до н. э.

Результаты археологического исследования наиболее древних культурных поселений греков и имеющиеся сведения о времени заселения греческими колонистами других побережий Черного моря в данном случае |говорят об одном и том же: до VI в. колонизационный поток по всем признакам еще не мог дотянуться до самого далекого от средиземноморской метрополии греков района будущей колонизации.

Однако случаи захода в эти воды отдельных кораблей, несомненно, имели место и раньше. Они запечатлели себя не только в древних сказаниях, но и в гораздо более реальных данных — вещественном материале.

На территории Северного Причерноморья, как правило, не на самом побережье, но на известном, иной раз значительном от него расстоянии был найден ряд вещей безусловно греческой работы, безусловно импортных и в то же время безусловно относящихся к периоду, предшествующему появлению здесь постоянных греческих поселений.

Таких вещей, правда, немного. К числу их относятся фрагменты «родосско-милетских» ваз и родосских киликов, найденных в 1909—1940 гг. в Подольщине на территории Немировского городища, горло родосско-милетского сосуда, найденного в 1863 г. в Чигиринском районе Киевской области, родосско-милетская ваза из погребения на Темир-горе близ Керчи, фрагмент ионийского сосуда из Ольвии, два фрагмента ионийских архаических сосудов из Коперского округа близ Криворожья, наконец, ряд находок на о. Березани, на котором раньше, чем в каком-либо другом пункте Северного Причерноморья, возникло небольшое поселение.

Датировка всех этих вещей VII в. до н. э. не вызывает никаких сомнений. Как в таком случае согласовать факт проникновения в Северное Причерноморье в VII в. до н. э. единичных вещей греческого происхождения с другим отмечавшимся выше фактом — датировкой наиболее древних культурных слоев, всех, за исключением Березани, расследованных до сих пор северочерноморских колоний временем не раньше чем VI в. до н. э.?

Оба эти факта не находятся в противоречии друг с другом. Напротив, они могут послужить основанием для весьма важного вывода. Отдельные вещи греческого происхождения, очевидно, проникли внутрь страны в результате торгового обмена между греками и местным населением. Значит, этот обмен существовал до возникновения на северном побережье постоянных поселений греков — он предшествовал постоянным поселениям и, очевидно, подготовил для них почву.

Тем самым перед нами раскрывается весьма существенная особенность греческой колонизации Северного Причерноморья. Все говорит за то, что греки стали появляться в этих местах только в ту пору, когда их колонизаторская деятельность достигла в своем развитии уже известной зрелости и маршруты греческих кораблей все в большей и большей мере стали определяться интересами растущей из десятилетия в десятилетие торговли.

Таким образом, то, что может быть названо торговым колонизационным освоением Северного Причерноморья, началось примерно за столетие до возникновения старейших греческих колоний на берегах Керченского пролива и Ольвии на юго-западе.

По аналогии с тем, что мы знаем о заселении других районов греческой колонизации, не так уж трудно представить, как все это произошло. Сначала греческие торговые суда, очевидно, только время от времени, от случая к случаю, наездами посещали эти берега, и после обмена и продавцы, и покупатели надолго расходились в разные стороны. Потом, когда обоюдная выгода от этого общения была осознана и теми и другими, встречи между местным населением и греками стали учащаться, и на побережье появились так называемые эмпории — торжища, куда в известное время года приезжали со своими предназначенными для обмена товарами местные жители и подплывали торговые корабли греческих купцов.

Слово «эмпорион» в греческом языке имеет значение не только места, где производится торговля, но и складочного пункта, своего рода торговой фактории.

Совершенно естественно, что на ставших уже привычными и для греков, и для местных жителей местах их постоянных встреч стали строить складочные помещения для товаров и жилые помещения для высаживающихся на берег моряков и предпринимателей. Так постепенно на территории эмпориев возникают поселки. Первоначально в них, можно думать, жили только в периоды проведения обменных операций, а в остальное время года они пустовали. В дальнейшем здесь появляется постоянное население, поселок обносится стенами, возникают органы управления, и новая колония получает жизнь. Не следует упускать из виду, что источники пополнения переселенческих контингентов в античной Греции никогда не оскудевали.

Все говорит за то, что в развитии греческой колонизации Северного Причерноморья существенную роль играла торговля. Интересы морской торговли стимулировали старые греческие метрополии создавать торговые фактории на побережьях Черного моря. Это, конечно, не исключило занятия сельским хозяйством части обитателей вновь основанных поселений.

В VI в. до н. э. потребность в причерноморском сырье и особенно в хлебе ощущалась уже многими греческими городами. Греческое ремесло также нуждалось в рынке сбыта для своей продукции. Заинтересованность в этом в первую очередь ощутили города побережья Малой Азии — наиболее передовые и экономически развитые греческие города того времени.

Пара золотых серег из кургана Большая Близница с изображением Ники (богини победы), IV в. до н. э.

Широкое распространение ионийской архаической керамики по всем побережьям Черного моря наглядно свидетельствует, как много ими в этом направлении было сделано в течение VII—VI вв. до н. э. С первой четверти VI в. становится заметным распространение по побережьям Черного моря и аттической чернофигурной керамики.

Существуют известные основания связывать эти устремления афинян в Черное море с событиями, имевшими место в самих Афинах — с реформами Солона. В годы правления Пизистрата Черное море и проливы, соединяющие его с Средиземноморьем, уже безусловно становятся одной из самых актуальных внешнеполитических проблем, затронувших жизненные интересы целого ряда греческих городов. Когда афинский тиран Пизистрат, опираясь на своих союзников, овладел Херсонесом Фракийским и Сегеем и тем самым поставил под афинский контроль важнейший торговый путь, — это был крупнейший успех в его внешней политике, во многом способствовавший расцвету Афин.

Греческие колонии на побережьях Черного моря, в частности северочерноморские колонии, таким образом, в VI в. до н. э. приобретают исключительное значение в экономической жизни Греции. Они становятся поставщиками сырья, хлеба и рабочей силы — рабов. От их деятельности зависит материальное благосостояние многих греческих городов.

Известно, что торговая деятельность составляла одну из основ экономической жизни северочерноморских городов-колоний в более позднем и потому нам значительно лучше известном периоде их истории. Есть все основания признать эту упоминаемую особенность северочерноморских колоний изначальной особенностью колонизации Северного Причерноморья, ибо она обнаруживает себя уже в доколонизационном или, правильнее сказать, предколонизационном периоде.

Было бы, конечно, неправильно думать, что торговая деятельность полностью подавила в северочерноморских колониях другие виды хозяйственной деятельности. В пределах непосредственно окружавшей их территории, т. е. в пределах так называемых своих земель — «хорай», северочерноморские города, как и вообще подавляющее большинство городов древних греков, располагали своей собственной производящей сельскохозяйственной базой.

В Херсонесе, например, сельское хозяйство играло едва ли не первую роль в его экономике. Точно так же оно занимало значительное место в хозяйственной жизни поселений, возникших на обоих берегах Керченского пролива — древнего Боспора Киммерийского.

Импорт ремесленной продукции не помешал развитию и местного производства. Следы его обнаружены в раскопках. Тем не менее в первые века, истекшие от начала колонизации, торговля в северочерноморских городах-колониях безусловно занимала среди других видов их хозяйственной деятельности весьма видное место. Установление этого факта открывает путь к ряду других не менее существенных выводов.

Торговля — процесс двусторонний. Торговые отношения лишь тогда приобретают благоприятную почву для своего развития, когда они отвечают потребностям и интересам обеих участвующих в торговом обороте сторон. Отсюда ясно, что греческие мореходы и купцы не стали бы основывать на северном побережье Черного моря свои торговые фактории и эти последние не превратились бы в постоянные их поселения и не пустили бы таких глубоких корней на новой почве, не окажись сложившаяся к этому времени в Северном Причерноморье обстановка благоприятной для их торговой деятельности.

Было бы наивно думать, что греки научили северочерноморских жителей торговать. Следовательно, перед нами еще одно доказательство того факта, что к началу греческой колонизации развитие производительных сил местного общества и связанных с ними производственных отношений достигло уже уровня, способного обусловить взаимные выгоды торгового общения между пришлым и местным населением.

Греческая колонизация Северного Причерноморья с этой точки зрения также выступает перед нами в чертах процесса двустороннего, одинаково обусловленного и ходом развития средиземноморской Греции и историческим развитием общества Северного Причерноморья. Местные северочерноморские предпосылки колонизации в сложившихся условиях приобретают не менее существенную роль, чем, если так можно выразиться, греческие ее факторы.

Было бы, однако, ошибочным рассматривать торговлю той далекой эпохи по аналогии с более поздним периодом ее развития. Суть дела тут заключалась в том, что греческий спрос на северочерноморское сырье, судя по многим данным, был значителен уже в архаическое время. Между тем производительность сельскохозяйственного труда в древности была еще относительно низкой. При таких условиях отдельный прибрежный район не был в состоянии удовлетворить спрос греков.

Из характеристики Геродота северочерноморских племен, находившихся в сфере торговой деятельности Ольвии, становится ясным, какой обширной должна была быть территория, способная удовлетворить экспортные потребности только одной греческой колонии. Не следует при этом упускать из виду, что эта характеристика относится уже к середине V в. до н. э. Но если представить себе обстановку, сопутствовавшую первым десятилетиям существования колоний? Вот тут-то и выступают на первый план связи между местными племенами. То, что было не по силам населению одного прибрежного района, оказалось вполне возможным для совокупности многих племен, связанных многовековыми узами взаимного общения.

Этот факт в полной мере подтверждается археологией, которая не знает ни одного случая скопления греческих импортных вещей раннего времени в пределах небольших, ограниченных побережьем территорий, и, напротив, дает ясную картину рассеяния этих вещей по огромному пространству.

Центрами греческой колонизации на северном побережье Черного моря именно по этим причинам делаются районы, прилегающие к большим магистралям. Все колонии возникают на таких магистралях, исключая, может быть, Херсонес. Но Херсонес, как будет показано дальше, составляет исключение и в другом отношении. Это единственная греческая колония в Северном Причерноморье не столько торгующая, сколько производящая, во всяком случае обладающая своей собственной сельскохозяйственной базой на Гераклейском полуострове.

Успех колонизации, таким образом, зависел не от преуспеяния отдельных населенных пунктов или районов этой страны, а от развития производительных сил ее населения в целом, от развития связей между различными населяющими ее племенами I и группами племен, от ее исторического прошлого, от уровня развития местной культуры.

Примечания

1. Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Госполитиздат, 1950, стр. 4.

2. И.В. Сталин. Вопросы ленинизма. Изд. 11-е, стр. 555.

Источник