- Дно Мирового океана

- Подводная окраина

- Шельф

- Материковый склон

- Подножье

- Ложе океана

- Основные принципы тектоники плит

- Как формируется рельеф дна Мирового океана

- Методы исследования дна океана

- Дно Мирового океана

- Изучение океанического дна

- Как выглядит земля под водой?

- Ложе океана

- Океаническое дно

- Что мы узнали?

- Рельеф дна Мирового океана — материал для урока географии в 6 классе

- Исследование океанического дна

- Формы подводного рельефа

- Особенности ложа

- Морская пучина

- Шпаргалка для учеников 6 класса

Дно Мирового океана

Рельеф дна Мирового океана представляет собой сочетание разнообразных форм поверхности дна, имеющих древнюю историю. На дне обнаруживаются равнины и горы, низменности и возвышенности, глубокие ущелья и холмы. В зависимости от глубины и расположения относительно границ материка выделяются подводная окраина и океаническое ложе.

Подводная окраина

Подводная окраина является внешней частью континента, расположенной ниже уровня Мирового океана. В ее состав входят материковая отмель или шельф, материковый склон, материковое подножье.

| Название элемента рельефа | Максимальная глубина, м | Соотношение с площадью Мирового океана, % |

|---|---|---|

| Шельф | 200 | Около 9 |

| Материковый склон | 2500-3000 | Около 15,3 |

| Материковое подножье | 4000-5000 | спорный вопрос |

Остановимя подробнее на каждом элементе рельфева и на его особенностях.

Шельф

Шельф образовался в результате разрушения подводной части континента, с которым имеет общий рельеф и геологическое строение.

Пространство шельфа находится между береговой линией и шельфовой бровкой, по которой проходит перегиб поверхности дна, поэтому глубина, указанная в таблице, условна. Например, глубина бровки в Охотском море превышает 500 м. Северные и восточные побережья Евразии, северный берег Австралии, а также Гудзонов залив имеют самый большой по площади шельф.

Материковый склон

Материковый склон ограничивается шельфовой бровкой, после которой уклон морского дна увеличивается (от 4-5° до 40-45°). Материковый склон представляет собой продолжение континента, поэтому они имеют одинаковое геологическое строение.

На поверхности склона наблюдаются уступы с обрывами и каньоны в сторону океана. Каньоны не являются продолжением материковых объектов, могут быть достаточно продолжительными и глубокими. Самый крупный подводный каньон – Багамский, с тремя ответвлениями и высотой стенок до 5 км.

Подножье

Материковое подножье образуется в процессе отложения обломочного материала, перенесенного в океан при разрушении поверхности материка. Мощность накопленных обломочных пород достигает 2-5 км.

Ширина подножья 200-300 км, однако это спорные цифры. В некоторых регионах нет четкого деления подводной окраины на составляющие.

Ложе океана

Океаническое ложе занимает всю территорию дна между окраинами материков и составляет более 50% от площади океанов. Его средняя глубина около 6000 м.

В пределах ложа океана расположены срединно-океанические хребты, горы разной высоты и формы, глубоководные котловины и желоба.

Между окраинами материков и срединно-океаническими хребтами простираются глубоководные котловины, имеющие плоскую или холмистую поверхность.

Глубоководные желоба – это самые глубокие части океанов, где океаническое ложе изгибается и опускается на большую глубину. Больше всего желобов в Тихом океане (27), их глубина от 5,4 км (Манильский) до 11 км (Марианский).

| Название океана | Название желоба | Максимальная глубина, м |

|---|---|---|

| Тихий | Марианский | 11022 |

| Тонга | 10882 | |

| Филиппинский | 10265 | |

| Кермадек | 10047 | |

| Курило-Камчатский | 9717 | |

| Атлантическмй | Пуэрто-Рико | 8742 |

| Южно-Сандвичев | 8325 | |

| Кайман | 7090 | |

| Индийский | Романги | 7856 |

| Зондский | 7209 | |

| Восточно-Индийский | 6335 |

Горы, выступающие над поверхностью океана, образуют острова. Это могут быть цепи островов с действующими вулканами или архипелаги с множеством атоллов. Атолл представляет собой конус потухшего вулкана с коралловыми постройками, образующими сплошной либо прерывистый кольцеобразный барьер.

Основные принципы тектоники плит

Отпечатки водных организмов обнаружены в породах возраста около 3,8 млрд лет, но определить, каким образом сформировалось дно первичного океана, невозможно. Процесс формирования современного океанического дна объясняет концепция тектоники плит. Рассмотрим ее основные положения.

- Наружная оболочка планеты имеет 2 оболочки – это жесткая литосфера и пластичная астеносфера.

- Литосфера состоит из плит разного размера. Астеносфера подвижна, по ее поверхности медленно перемещаются плиты. Крупные плиты (всего 8) занимают 90% поверхности планеты. Пространство между крупными плитами занимают средние и мелкие плиты.

- Плиты имеют разный состав: одни сложены континентальной корой, другие океанической, есть плиты с блоками континентальной и океанической коры.

- Границы плит представляют собой активные зоны, где происходят землетрясения, извержения вулканов, формируются разломы.

- Существуют 3 типа границ: дивергентные, конвергентные и трансформные.

Дивергентные границы характеризуются расхождением плит с образованием рифтовых зон, где из астеносферы через вулканы поступают базальтовые расплавы и формируется молодая океаническая кора. Рифт может быть океаническим и континентальным. Примером океанических рифтов служат срединно-океанические хребты. Наиболее выраженный континентальный рифт – Восточно-Африканский разлом.

Вдоль конвергентных границ происходит столкновение плит, где одна плита погружается под другую (зона субдукции), или обе дробятся, сминаются и образуют горные системы (Гималаи).

Трансформные границы характеризуются преимущественно сдвиговыми движениями при отсутствии вертикальных. Типичный пример – калифорнийский разлом Сан-Андреас.

Как формируется рельеф дна Мирового океана

С позиций тектоники плит океаническим дном называется литосферная плита, покрытая Мировым океаном. Главными тектоническими элементами океанического дна являются активные океанические окраины, срединно-океанические хребты и вулканические архипелаги вдали от побережий.

Активные океанические окраины являются зонами субдукции, где океанические плиты погружаются под континентальные или сталкиваются 2 океанических плиты с погружением одной из них. В первом случае процесс сопровождается землетрясениями, формированием прибрежных горных систем и вулканизмом на материках (Анды). Во втором случае образуются вулканические островные дуги (Курильские острова) и глубоководные желоба (Курило-Камчатский желоб) с повышенной сейсмической активностью. Смена континентальной коры на океаническую происходит между материковым подножьем и океаническим ложем.

Срединно-океанические хребты – зоны раздвижения, где рифт наблюдается в центральной части.

| Название океана | Название хребта |

|---|---|

| Атлантический | Северо-Атлантический |

| Южно-Атлантический | |

| Индийский | Аравийско-Индийский |

| Центрально-Индийский | |

| Западно-Индийский | |

| Тихий | Восточно-Тихоокеанское поднятие |

| Южно-Тихоокеанское поднятие |

Считается, что поступление молодых базальтов в зоне рифта компенсируется погружением океанической коры при субдукции.

Вулканические архипелаги вдали от побережий объясняются подъемом горячих потоков из мантии, которые расплавляют океаническую кору (Гавайи). Такие образования называют горячими точками.

Методы исследования дна океана

Существует множество методов изучения дна океана, при этом исследуются разные характеристики:

- тепловой поток, проходящий через дно;

- поля силы тяжести;

- магнитное поле;

- отражательная способность дна для получения донного рельефа (эхолот).

Используются обитаемые и необитаемые подводные аппараты, спутниковое зондирование (для шельфа). Геологическое строение дна изучается с помощью глубоководного бурения.

Источник

Дно Мирового океана

Изучение океанического дна

Первыми, кто стал изучать мировой океан, стали англичане. На военном корабле “Chellenger” под командованием Джоржа Нэйса, они прошли всю акваторию мира и собрали много полезной информации, которую ученые систематизировали еще 20 лет. Они измеряли температуру воды, животных, но самое важное – они первые определили строение дна океанов.

Прибор, которым изучают глубину, называется эхолот. Он расположен в нижней части корабля и периодически посылает сигнал такой силы, чтобы он мог достичь дна, отразится и вернуться на поверхность. Согласно законам физики, звук в воде движется со скоростью 1500 м. за секунду. Таким образом, если звук вернулся за 4 секунды, то дна он достиг уже на 2-й, и глубина в этом месте равна 3000 м.

Как выглядит земля под водой?

Ученые выделяют основные части дна мирового океана:

- Подводная окраина материков;

- Переходная зона;

- Ложе океана.

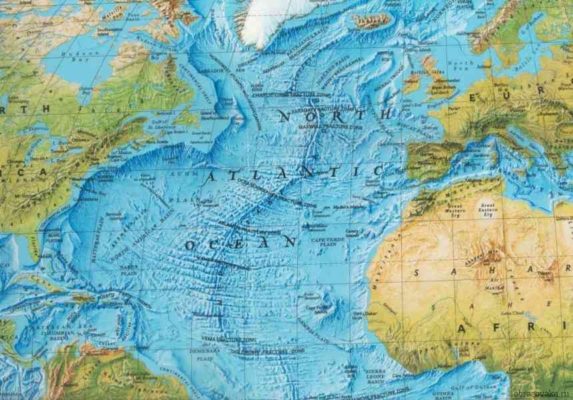

Рис. 1. Рельеф дна мирового океана

Материк всегда частично уходит под воду, поэтому подводная окраина разделяется на материковый шельф и материковый склон. Фраза “выйти в открытое море” означает покинуть границу материкового шельфа и склона.

Материковая отмель (шельф) — это часть суши, погруженная под воду на глубину до 200 м. На карте она выделена бледно-голубым или белым цветом. Наибольший шельф – в северных морях и на Северно-Ледовитом океане. Наименьший – в Северной и Южной Америке.

Материковая отмель хорошо прогревается, поэтому это основная зона для курортов, хозяйств по добыче и разведению морепродуктов. В этой части океана добывают нефть

Материковый склон формирует границы океанов. Материковый склон считается от края шельфа и до глубины в 2 километра. Если бы склон был на суше, то это бы был высоченный обрыв с очень крутыми, почти прямыми склонами. Но кроме своей крутизны, в них таится еще одна опасность – океанические желоба. Это узкие ущелья, уходящие под воду еще на тысячи метров. Самым большим и известным желобом считается Марианская впадина.

Ложе океана

Там, где кончается материковый уступ, начинается ложе океана. Это основная его часть, где существуют глубоководные котловины (4 – 7 тыс. м.) и возвышенности. Ложе океана размещается на глубине от 2 до 6 км. Животный мир представлен очень слабо, поскольку в этой части практически нет света и очень холодно.

Рис. 2. Изображение дна океана

Важнейшее место занимают срединно океанические хребты. Они представляют собой большую горную систему, как на суше, только под водой, простирающиеся вдоль всего океана. Общая протяженность хребтов – около 70 000 км. Они имеют свою сложную структуру: ущелья и глубокие склоны.

Хребты образуются на стыках литосферных плит и являются источниками вулканов и землетрясений. Некоторые острова имеют очень интересное происхождение. В тех местах, где скапливалась вулканическая порода и в итоге вышла на поверхность, образовался остров Исландия. Именно поэтому здесь много гейзеров и горячих источников, а сама страна представляет собой уникальный природный заповедник.

Рис. 3. Рельеф Атлантического океана

Океаническое дно

Почва океана представляет собой морские осадки. Они бывают двух типов: материковые и океанические. Первые сформировались с суши: галька, песок, другие частицы с берега. Вторые — это донные отложения, сформировавшиеся океаном. Это остатки морских обитателей, вулканический пепел.

Что мы узнали?

Строение дна океана очень неравномерное. Выделяют три основные его части: материковая окраина (делящаяся на материковый шельф и склон), переходная зона и ложе океана. Именно в центральной его части образовался удивительный рельеф – срединно-океанический хребет, представляющий единую горную систему, опоясывающую практически всю Землю.

Источник

Рельеф дна Мирового океана — материал для урока географии в 6 классе

Исследование океанического дна

Первая серьезная попытка изучения океанических глубин предпринята британской экспедицией в 1872 году. Для этого судно «Челленджер» было переоборудовано в крупную научную лабораторию океанографии.

Оно совершило четырехлетнее кругосветное путешествие, во время которого десятки ученых проводили измерения температуры и солености вод, исследовали глубину, изучали обитателей морей.

Конспекты, составленные по итогам экспедиции, обрабатывали около 20 лет. В результате были сделаны научные доклады и построена карта Земли для океанов. Она развеяла миф, что оно ровное и плоское. Так зародилась новая наука — океанология, возможности которой расширились с появлением в XX веке глубоководных аппаратов и современных измерительных приборов. В настоящее время при определении рельефа дна океана используют:

- Эхолоты. Устройства направляют звуковые волны на дно моря. Отражаясь, они возвращаются за определенное время, которое фиксирует аппарат. Глубину вычисляют, определив время распространения волн и скорость их движения в воде.

- Подводные аппараты. Погружная глубоководная техника (например, батискафы), позволяет людям спуститься в пучину провести исследования или запустить приборы автономно с целью фото и видеосъемки.

- Космические аппараты. Снимки спутников и аппаратов на орбите помогают в изучении донной обстановки. Картинки, полученные с их помощью, помогают корректировать современные атласы Земли.

Исследования, проводимые с помощью известных приспособлений, позволили составить современную карту с изображением донного рельефа. Единицей измерения в ней служит шкала глубин. Обращаются к атласу путешественники, мореплаватели, школьники и студенты, которые изучают океан.

Формы подводного рельефа

Дно океанов формируется под воздействием внутренних и внешних планетарных факторов. Здесь могут находиться эпицентры землетрясений, проходят извержения подводных вулканов. Днище покрыто осадочными отложениями, которые имеют материковое и океаническое происхождение.

Материковые осадки смыты с суши, они покрывают в основном прибрежную зону. Океанические отложения продуцирует сам водный мир. Они покрывают ¾ поверхности дна, не превышают по толщине 200 м. Накопления ила и органических останков идут медленно: за год прибавляется около 1 мм. Чем ближе к берегам, тем накопление слоя происходит быстрее. Океанологи выделяют такие формы подводного рельефа:

- Материковая отмель или шельф. Является продолжением суши под водой и может иметь протяженность до 200 м. Здесь вода хорошо прогрета, много рыбы, растительности, микроорганизмов, полезных ископаемых. Глубина нижней границы — 50−100 км. На карте зона обозначена бледно-голубым цветом. Большую площадь она занимает у Северного Ледовитого океана, меньшую — у берегов Африки.

- Материковый склон. Подводный обрыв, при пересечении которого резко меняется уклон и глубина, достигающая 140−3600 м. Растительность и животный мир здесь беднее, так как ощущается недостаток света. Для зоны характерна сейсмичность, оползни, она составляет 12% Мирового океана.

- Ложе океана. Центральная обширная часть на глубине 2000−4000 км. Занимает до 70% дна. Сочетает плоские равнины, глубоководные котловины, желоба, хребты. Его частью может быть плато — обширное невытянутое возвышение с относительно ровной поверхностью и крутыми берегами.

Особенности ложа

Профиль дна Мирового океана сложный и изрезанный. Большую долю занимает ложе. Самые большие глубины характерны для желобов и ущелья среднеокеанского хребта. По карте видно, что ложе состоит из следующих участков:

- Глубоководные котловины. Элементы, ограниченные хребтами и возвышенностями. Над ними поднимаются гигантские вулканы, которые могут извергать лаву. Она разносится потоками воды и оседает на дне. Потухшие вулканы имеют плоские вершины, выровненные течениями. Их пример — Курильские и Гавайские острова.

- Глубоководные желоба. Вытянутые на несколько километров ущелья под водой, глубина которых достигает 11 км (Марианский желоб). Располагаются с внешней стороны островных дуг и дублируют их очертания.

- Серединно-океанический хребет. Подводные горы и хребты, которые в результате тектонических преобразований могут приподниматься над поверхностью и образовывать острова. Протяженность форм может достигать 60 тысяч километров. Им свойственна сейсмичность. Наиболее высокие части могут приподниматься над поверхностью. Пример — Исландия, остров Пасхи, св. Елены.

- Островные дуги. Относительно молодые горные образования, расположенные близ окраин материков. Характеризуются высокой вулканической активностью и сейсмичностью.

- Подводные горы. Самая высокая вершина — Мауна-Кеа расположена в Тихом океане на острове Гавайи. Относительная высота щитового вулкана составляет 10203 м, большая часть его скрыта вод водой. Последняя активность наблюдалась 4500 лет назад, всего вершине около миллиона лет.

Морская пучина

Мировой океан разделен на океаны, проливы, моря и заливы. Моря отличаются собственным гидрологическим режимом. Они делятся на внутренние и окраинные. Внутренние глубоко вдаются в часть материка (Балтийское, Средиземное). Окраинные прилегают к материку с одной стороны, в то время как другой соединены с океаном (Баренцево, Желтое).

Как и в океане, внутренние процессы создают в морской пучине положительные и отрицательные формы поверхности, аналогичные горным хребтам на земной поверхности. Принесенный с суши материал стремится сгладить очертания. Возвышения на мелководье могут образовывать коралловые рифы, образуемые при разрушении скалистого дна берегов или разрастания колоний рифостроящих микроорганизмов.

Изолированное по площади ограниченное поднятие морского дна называют банка. Обширное возвышение небольшой глубины на шельфе — мель. Она располагается в прибрежной зоне, а банки — где угодно в океанах и морях. Часть моря с относительно малыми глубинами называется мелководье. Здесь могут плавать суда.

Шпаргалка для учеников 6 класса

Освоив формы рельефа Мирового океана в 6 классе, ребята должны научиться работать с картой, знать схемы дна и уметь находить на уроке наиболее известные географические объекты. Для этого следует разобраться, какие есть глубоководные океанические впадины в Тихом океане. Это Марианский, Филиппинский, Курило-Камчатский желоб. В Атлантическом океане — Романш, Южно-Сандвичев желоб. В Индийском — Зондский и Яванский желоб. Океан, где серединно-атлантический хребет разделяется на 2 — Индийский. Самый широкий срединно-океанический хребет — Срединно-Атлантический.

Российские исследователи вносят большой вклад в изучение дна Мирового океана. Летняя экспедиция 2007 г. занималась изучением пучин Северного Ледовитого океана. Проведенные исследования позволили сделать оценку экологической обстановки, заняться построением подробных карт, прогнозированием движения льдов, планированием освоения богатств.

В тематическом реферате следует кратко указать, что рельеф морского дна и океанических глубин также разнообразен, как и поверхность суши. Он постоянно меняется, поскольку на планете по-прежнему идут тектонические процессы, происходят землетрясения и извержения вулканов.

Многие изменения происходят очень быстро. Например, остров Залзала Джазитра появился в Аравийском море 24 сентября 2013 г. после сильного землетрясения. Или островной перешеек Хунга Тонга Хунга Хаапай в южной части Тихого океана, формирование которого происходило с 2009 по 2015 год. Другие изменения океанского рельефа идут долгие годы, и результат изменений будут оценивать потомки.

Источник