- Самая большая глубина океана — самые глубокие места планеты

- Какое место является самым глубоким в океане

- Подробнее об исследовании самой большой океанической глубины

- Желоб Тонга — еще одна большая впадина Тихого океана

- Курило-Камчатский желоб — удивительно интересное место планеты

- Филиппинский желоб — большой желоб, борющийся за второе место в Тихом океане

- Есть ли жизнь в глубинах океана

- Как изучаются глубины океана

- Самое глубокое дно мирового океана: цифровые характеристики, обитатели

- Самое глубокое место океана

- Особенности дна

- Образование

- Рельеф

- Флора и фауна

- Изучение

- Исследования и опасность

- Другие глубокие точки

- Индийского океана

- Атлантического

- Северного ледовитого

- Южного

- Интересные факты

- Видео

Самая большая глубина океана — самые глубокие места планеты

Глубины океана притягивают исследователей еще с начала прошлого века. Легенды о Марианской впадине в Тихом океане до сих пор будоражат умы, о морских пучинах слагают целые легенды. Существует немало видео, которые подтверждают, что дно Мирового океана действительно способно удивить как необычным рельефом, так и весьма необычными обитателями. А что же таят самые большие глубины Мирового океана?

Какое место является самым глубоким в океане

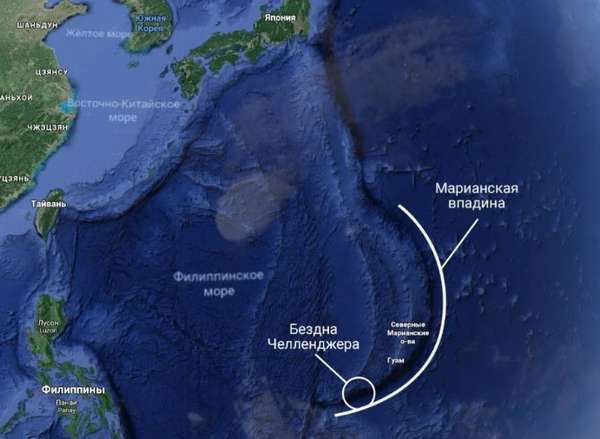

Самой глубокой частью Мирового океана признан Марианский желоб. Находится он в Тихом океане и достигает в глубину 10 км 994 м. Его самую глубокую точку назвали Бездной Челленджера. Если сравнивать Марианский желоб с горой Эверест, то кажется, что последняя значительно уступает.

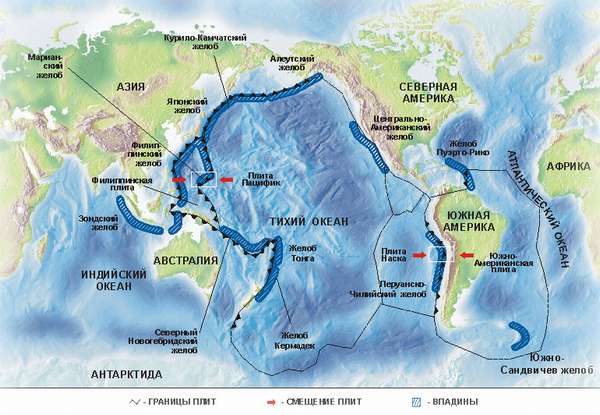

Чтобы измерить максимальную глубину в Тихом океане, понадобилось несколько попыток. Хребты, являющиеся частью рельефа, имеют возраст 180 миллионов лет. Желоб образован между Филиппинской и Тихоокеанской литосферной плитами. Исследования Бездны Челленджера проводили 4 раза.

- Первым стал исследователь из Брюсселя Жак Пиккар.

- Второй раз бездну покоряли японцы.

- Третий раз исследованием желоба занималось несколько стран, использовавших для изучения глубин аппарат «Нерей».

- Самым знаменитым исследователем Марианского желоба стал Джеймс Кэмерон. Он же замыкает тройку людей, когда-либо побывавших на максимальной глубине Тихого и Мирового океанов.

Подробнее об исследовании самой большой океанической глубины

Исследователь Жак Пиккар из Брюсселя покорял Бездну Челленджера вместе с американцем Джоном Уолшем. Вместе они погрузились на максимальную глубину, что потребовало использования батискафа «Триест». Погружение было совершено в 1960 году — фактически, подобная экспедиция стала подвигом для того времени. На спуск пришлось затратить около 5 часов. Первые же открытия ошеломили исследователей и весь научный мир. На дне этой части Тихого океана фактически были обнаружены живые представители фауны, которые приспособились к невероятным для жизни условиям. Под впечатлением от погружения на большую глубину Пиккар написал книгу «11 КМ» («11 тысяч метров»).

Только спустя 35 лет люди вновь повторили исследования бездны в Тихом океане. Это сделали японцы, которые использовали уже более современное оборудование, позволившее максимально точно исследовать обитателей желоба. Вышеупомянутый аппарат «Нерей» собрал грунт, который смогли исследовать уже в лабораториях.

Джеймсом Кэмероном исследование максимальной глубины Тихого океана проводилось в одиночку. Известный режиссер снял целый фильм для канала National Geographic.

Желоб Тонга — еще одна большая впадина Тихого океана

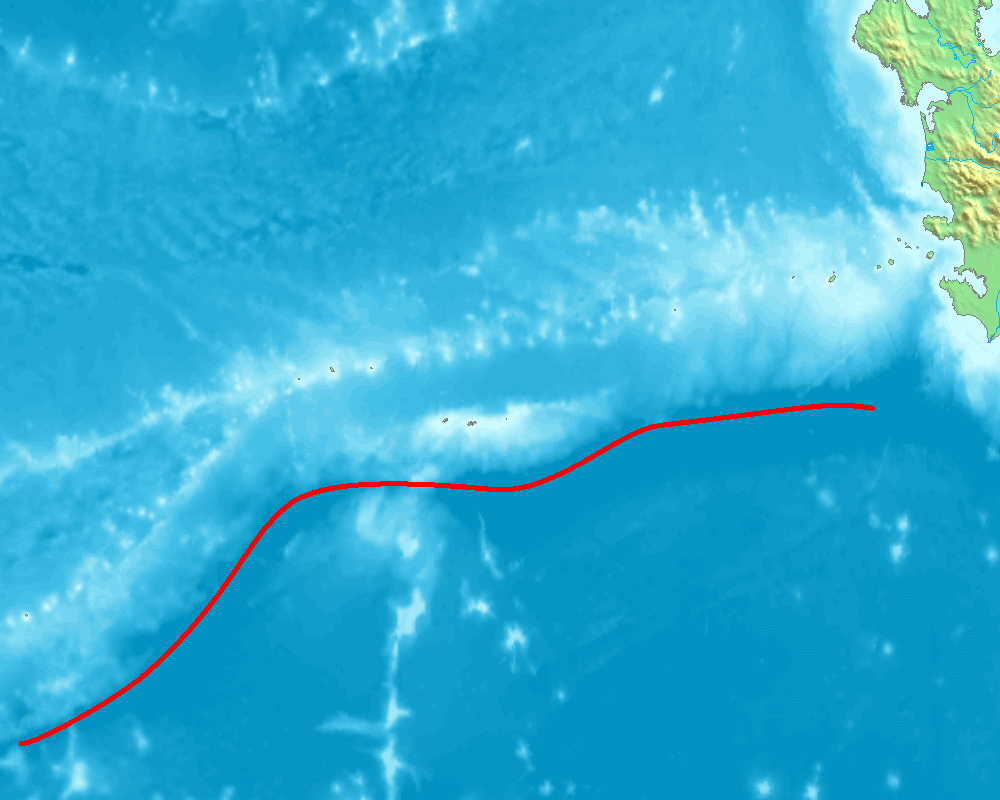

Максимальная глубина желоба Тонга составляет примерно 10 882 м. Это делает его вторым по показателю глубины в Мировом океане. Желоб приурочен к вулканическому архипелагу, который сформировался вследствие магматической деятельности. Долгое время одна плита погружалась в мантию, что и дало рождение большому разлому. Отметим, что если Марианской впадине и ее желобу уделяется довольно много внимания, то желоб Тонга исследуют не столь пристально. Протянувшись на 860 км, он соединяется с желобом Кермадек, максимальная глубина которого составляет 10 047 м.

Курило-Камчатский желоб — удивительно интересное место планеты

Максимальная глубина желоба — 9717 м. Лишь совсем недавно ученым, изучающим большие глубины желоба, удалось найти живые организмы, многие из которых не превышают в длину 1 см. Максимально подробно изучая подобные находки, можно создать глобальную картину и узнать, какие тайны скрывает глубоководная фауна Тихого и Мирового океанов. Собранные в 2017 году образцы показали, что их многообразие настолько велико, что перекрывает количество всех видов, открытых наукой в обследованном районе. Таким образом, большая часть обнаруженных организмов является открытыми впервые. Некоторые из них представляют большой интерес для биомедицины.

В экспедиции по изучению одного из самых глубоководных желобов Мирового океана принимали участие эксперты из нескольких стран. Сейчас известно, что Курило-Камчатский желоб является самым узким во всем Тихом океане. Его средняя ширина составляет 59 км, а длина — 2200 км.

Филиппинский желоб — большой желоб, борющийся за второе место в Тихом океане

Точных исследований Филиппинского желоба не хватает. Есть мнение, что он имеет куда большую глубину, чем желоб Тонга. Сейчас установлено, что максимальная отметка глубины составляет 10 540 м.

Его образованию способствовало столкновение двух пластов, один из которых (базальтовый) отличается большей массой. Двигаясь навстречу гранитному пласту, он фактически оказался под ним. Такой процесс принято называть субдукцией. Самое важное здесь заключается в том, что наличие субдукции прямо указывает на сейсмоопасную активность. Рядом с Филиппинским желобом находится Марианская впадина, а также Японский желоб.

До наступления 1970 года считалось, что Филиппинский желоб обладает максимальной глубиной и является самым глубоким в мире. Такой вывод сделали в результате проведения большой экспедиции на судне «Эмден». После этого была проведена экспедиция «Галатея». Именно ее результаты являются последними на данный момент, хотя им уже почти 50 лет. В ходе экспедиции ученые установили, что океаническое дно желоба представлено плоской равниной, максимальная ширина которой составляет 5 км.

Есть ли жизнь в глубинах океана

Вопрос вполне резонный, ведь сложно себе представить, как умудряются приспосабливаться живые организмы на самых больших глубинах. Известно, что большинство живых организмов не может выдержать максимальное давление, которое превышает тысячу атмосфер. Парадоксально, но глубоководный мир многообразен, несмотря на давление и температуры. Более того, им совершенно не нужен солнечный свет, который просто сюда не может попасть. Так откуда же появилась жизнь на самых больших глубинах?

На территории всех рассмотренных желобов Тихого океана есть вулканы, называемые черными курильщиками. Эти горные формирования отличаются большой вулканической активностью. Они выбрасывают в воды океана горячую воду, разогревающуюся благодаря магме, поднимающейся из недр планеты. Обогащая воду минералами, именно черные курильщики позволяют живым организмам вести свою жизнедеятельность. Одним из таких вулканов является Дайкоку, обнаруженный на сравнительно большой глубине — 414 м. Его деятельность способствует образованию озер расплавленной серы. Такое явление встречается только на спутнике Юпитера Ио.

Изучение глубоководных организмов и построение версий, объясняющих их появление, является важной научной задачей. В этом деле ученые мира концентрируют внимание опять-таки на подводных вулканах, которые, возможно, способствуют протеканию химических реакций таким образом, чтобы даже в условиях чудовищного давления появлялась жизнь. Это могло бы объяснить, как зарождалась жизнь на всей планете.

Первым исследовательским судном, достигшим максимальной глубины, стал «Гломар Челленджер». С помощью специального прибора, выпущенного в воды океана, ему удалось подробно изучить рельеф дна. Прибор был изготовлен из титаново-кобальтовой стали, что уберегло его от поломки.

Погружение прибора сопровождалось изрядной мистификацией. Журналисты писали о чудовищах, обитающих на дне океана. Впрочем, отчасти они были правы, ведь на глубоководный аппарат действительно было совершено нападение. Самым поразительным открытием стало обнаружение искореженного троса. Чтобы нанести ему серьезные повреждения, существо должно было обладать мощными челюстями.

.jpg)

Одни из самых распространенных созданий глубин — ксенофиофоры. Это самые большие амебы планеты, достигающие 10 см. Подобный гигантизм вполне частое явление для всех существ, которые переживают негативное воздействие окружающей среды в океане. Ксенофиофоры способны выстоять перед воздействием радиации, ртути и свинца. Удивительный факт — эти существа выдерживают огромное давление именно благодаря тому, что не имеют панциря. Эксперименты показали, что любая кость и даже дерево будут уничтожено давлением. На глазах деревянный брусок превратится в древесный порошок. Но в то же время одна находка поразила научный мир. Несколько лет назад был обнаружен моллюск, раковина которого не была разрушена давлением. Более того, моллюск жил в условиях воздействия сероводорода, который обычно губит этих существ. Скорее всего, моллюск просто синтезирует сероводород в белок, поэтому умудряется выживать в столь опасных условиях.

Как изучаются глубины океана

Изучение дна имеет важное значение для геологии. Процессы, связанные с движением литосферных плит, необходимо регистрировать постоянно, так как они позволяют спрогнозировать сейсмические угрозы. В районах глубоководных желобов отмечается самая высокая сейсмоопасность. Как следствие, возникновение мощных землетрясений, вызывающих большие волны (цунами).

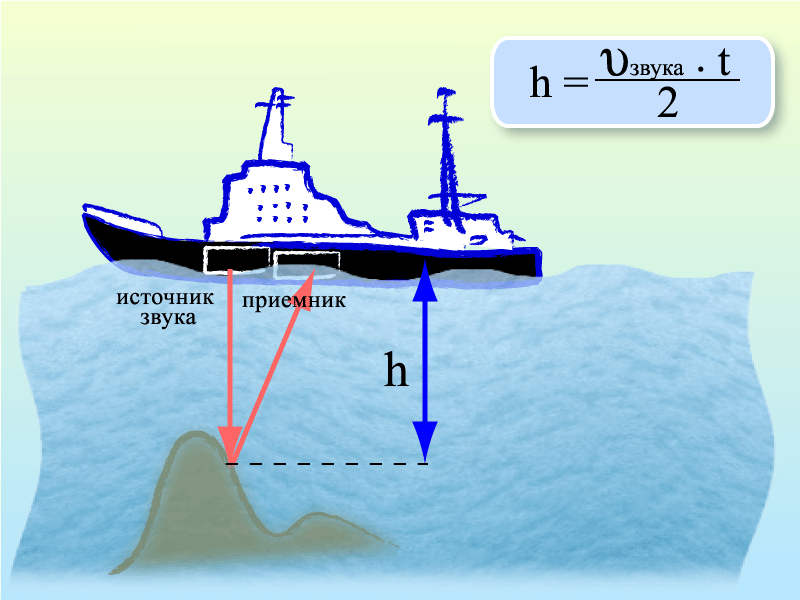

При глубине более 100 м из-за отсутствия солнечного света исследования без специальных приборов невозможны. Места, куда солнечный свет не может достигнуть, называют абиссалями. При работе в абиссалях даже с помощью прожектора невозможно обеспечить достаточно света, чтобы сделать четкие снимки. Искусственный свет дает возможность добиться только ближнего обзора. Именно поэтому использование света в принципе не является удачной затеей. Совсем иначе дело обстоит с использованием звука. Ультразвук является максимально эффективным средством изучения рельефа дна. С помощью эхолотов ученые на протяжении многих лет успешно изучают морское дно. Принцип работы эхолота построен на отражении звука от различных поверхностей. Устройство считывает данные, принимая обратный сигнал, что позволяет создать картину. Раньше люди пользовались сложными измерительными приборами, которые давали минимальную эффективность измерения. Например, при измерении глубин от Северного полюса до Гренландского моря советским исследователям пришлось пользоваться тяжелым лотом. Опуская его с помощью лебедки, они проводили замеры глубины, что было чрезвычайно трудоемкой задачей. Так как измерения проводились с дрейфующей льдины, постоянно приходилось вводить поправки. Кроме того, сам лот оказался подвижен, поэтому о точных замерах не могло быть и речи. Теперь ученым не нужно тратить много времени — эхолот за секунды сделает все необходимые вычисления и устанавливается на судне.

Несмотря на важность эхолотов, они не заменили батискафы и другие подводные аппараты. На малых глубинах их все еще целесообразно использовать. Что касается фото- и видеосъемок, то здесь необходимо использование специальных модулей, в которые устанавливаются камеры. Впервые подобным увлечением прославился советский ученый Зенкевич, который фотографировал рыб, обитающих на сравнительно больших глубинах.

Изучение Тихого и Мирового океанов считается одной из наиважнейших задач мира науки. Впереди человечество ждет еще немало открытий, которые смогут обезопасить жизнь людей и позволят пролить свет на многие тайны земной жизни.

Источник

Самое глубокое дно мирового океана: цифровые характеристики, обитатели

Самое глубокое дно мирового океана продолжает хранить многочисленные тайны, которые современные исследователи пытаются раскрыть. В кромешной тьме, под громаднейшим давлением, в окружении постоянных ядовитых испарений за долгие тысячелетия сформировался особый мир с уникальными организмами.

- Самое глубокое место океана

- Особенности дна

- Изучение

- Исследования и опасность

- Другие глубокие точки

- Интересные факты

- Видео

Человек всегда стремился к познанию неизвестного, с появлением нового оборудования и технологий теперь есть возможность проникнуть в самые труднодоступные места, такие как подводные просторы Марианского желоба.

Самое глубокое место океана

Наиболее глубоким местом на планете считается Марианская впадина, точнее — бездна Челленджера, получившая название по имени британского корабля, который первым провел здесь замеры в 1875 году. Мореплаватели зафиксировали тогда глубину более 8 километров. Сам желоб носит такое наименование, поскольку находится рядом с Марианскими островами. Он считается самой глубокой точкой Филиппинского моря (второго по величине на Земле), которое расположено в западной части Тихого океана.

Географические координаты бездны 11º22′40′′ северной широты и 142º35′50′′ восточной долготы. Глубина впадины составляет примерно 10994 метра, при этом точность измерений имеет погрешность 40 метров. То есть допускается, что она может быть глубже или мельче на несколько десятков километров.

В 1951 году на корвете британского флота, который тоже назывался Челленджер, ученые отправились к Мариинской впадине и провели исследования с помощью эхолота, глубина была равна 10863 метра. Советский исследовательский корабль Витязь в 1957 году тоже произвел замер, показавший глубину более 11 километров. Исследования также проводились в 1995, 2009 и 2011 году.

Погружения совершались четырежды, два раза с использованием автоматических зондов и столько же с участием людей. При первом погружении, которое состоялось в 1960 году, исследователи Дон Уолш и Жак Пикар обнаружили на дне рыб, похожих на камбалу. Они поставили своеобразный рекорд по длительности пребывания на глубине — 3 часа, больше не выдержали, так как в бездне огромное давление и температура воды приблизительно 2 ºС. Морской специалист и ученый вместе с океанографом Жаком Пикаром на батискафе «Триест» смог опуститься на 10 000 метров за 30 минут, подъем также был осуществлен достаточно быстро.

Последующие экспедиции также находили живые организмы, в частности, одноклеточные фораминиферы. Зонды опускались в 1995 и 2009 году. Первое одиночное погружение состоялось в 2012 году, его участником был канадский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильмы Титаник, Аватар и Терминатор. В ходе этой экспедиции удалось взять образцы дна и сделать уникальные фотографии и видеоматериалы. Оказалось, что вместо песка дно покрыто слизью — продуктом переработки остатков планктона и костей рыб.

Также стоит отметить, что все измерения, проводившиеся здесь ранее, давали близкие, но всегда разные результаты. Причин тому может быть несколько: несовершенство приборов, подвижность рельефа, наличие прослойки из ила и останков морских животных, которая принимается за дно.

Особенности дна

Изучение дна на большой глубине довольно проблематично, но по мере возможностей, оно все же продолжается. Не так давно, в 2010 году, ученые выяснили, что на дне Марианской впадины имеются горы. Строение дна здесь очень непростое, ведь желоб находится на стыке литосферных плит, которые оказывают давление одна на другую, создавая тем самым изломы и складки. В менее глубоких местах такой процесс может привести к образованию остова, здесь же влияет на общий рельеф.

Несмотря на то, что имеются точные координаты самой глубокой точки, желоб состоит не только из нее, общие размеры впадины составляют около 1,5 тысяч километров в длину, ширина дна — от 1 до 5 километров. Изгиб желоба неровный и похож на латинскую букву V. Поверхность дна ранее считалась плоской, сегодня становится понятно, что особенности его строения в этом районе изучить досконально еще предстоит.

В общем поверхность и рельеф морского дна ничем особенным не отличаются от строения суши. Здесь тоже есть свои горы и хребты, плато и каньоны, равнины и даже пустыни. Основные отличия связаны с разницей воздействия атмосферы и гидросферы на поверхность литосферы.

Образование

Формирование нашей планеты продолжалось более 4,5 миллиардов лет — ровно столько, сколько ей от рождения, и продолжается до сих пор. Нельзя сказать, что мировой океан никак не влияет на образование рисунка поверхности планеты, однако в большей мере он зависит от более глобальных явлений, например таких, как движение тектонических плит.

По одной из версий ученых Земля образовалась из Солнца. Проходящая рядом (конечно же, по космическим меркам) звезда, вызвала на нашем светиле гравитационные возмущения, что привело к выбросу огромного количества раскаленного вещества. Затем оно распалось на отдельные части, которые и стали основой планет солнечной системы. Существуют и другие версии, но все они сходятся на том, что изначально планета была сгустком раскаленного газа и других веществ.

На процесс образования земной коры повлияли несколько факторов:

- остывание более легких составляющих, скапливающихся в верхних слоях,

- гравитация Солнца,

- вращение планеты, создающее определенные силы и условия для формирования твердой поверхности.

По мере остывания ядро обрастало корой или оболочкой. Со временем эта прослойка увеличивалась. В некоторых местах она трескалась, и раскаленные языки магмы вырывались наружу, образуя наросты и изломы. Одни части коры поднимались, другие опускались, образуя неровности. Места разломов разграничили тектонические плиты, которые и сейчас находятся в постоянном движении. Так продолжалось миллионы и миллиарды лет, и до сих пор, в разных местах могучие силы ядра вырываются наружу.

Наконец, Земля полностью покрылась неровной корой с возвышенностями и впадинами, которые стали прародителями материков и океанов. Остывание оболочки привело и к охлаждению атмосферы, в которой начали скапливаться пары, затем выпадавшие на планету в виде горячих дождей.

Вода заполняла поры и низины, остывала вместе с планетой, в итоге заполнила собой большую часть площади Земли. Так образовались моря и океаны. Соленость воды изначально была обусловлена тем, что испарения расплавленных масс содержали большой процент разнообразных солей.

Глобальные изменения и движение тектонических плит по человеческим меркам происходят очень медленно и незаметны глазу. Однако на более локальном уровне можно наблюдать как меняется рельеф в связи с извержениями вулканов или землетрясениями. Эти новообразования могут быть заметны в пределах человеческой жизни как на материке, так и на море, ведь эти явления происходят как на суше, так и в океанах.

Часто изменения бывают вызваны жизнедеятельностью человека, некоторые из них также более или менее явно заметны. Например, Китай и Объединенные Арабские Эмираты активно занимаются созданием искусственных островов. Не за горами — полноценные подводные лаборатории и терраформирование. Глобальное потепление и таяние ледников, приводящее к изменению уровня воды, в некоторой мере, является результатом жизнедеятельности людей.

Рельеф

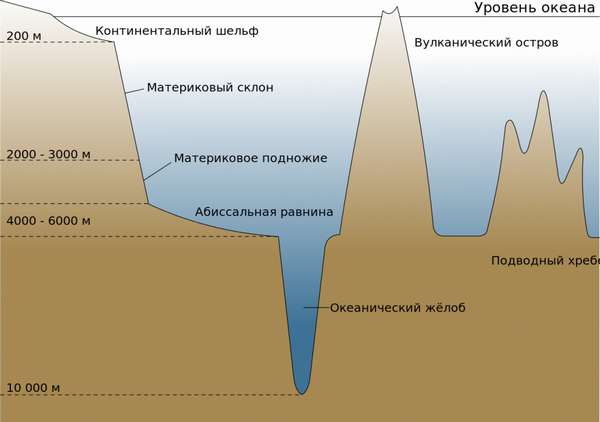

Морское дно разнообразно, здесь есть свои закономерности. Как горе предшествует предгорье, так и впадине предшествует шельф. Подводная часть материка состоит из трех частей: шельфа, материкового склона и подножья. Все, что располагается ниже, относится к океаническому ложу, это такие части рельефа как абиссальная равнина, хребты, котловины, желоба.

В разных словарях объяснение терминологии может отличаться, в некоторых говорится, что ложе — это вся часть планеты, покрытая морями и океанами, но в большинстве из них это понятие характеризуется как именно глубоководная часть океана.

Все части рельефа довольно неровные, могут не иметь четких границ и даже общепринятой классификации. Шельфом называют относительно мелководную и пологую часть дна от материка до резкого изгиба склона, что чаще всего имеет место. Однако в некоторых местах четкая граница такого изгиба отсутствует.

Материковые склоны имеют углы наклона, схожие с горными, только в обратную сторону — вниз. Материковое подножье — это нижняя часть склона, которая даже может иметь с ним одинаковый угол. Как правило, склон спускается на глубину двух километров, от 2 до 4 км длится подножие и далее следует абиссальная равнина. Склоны занимают около 12 % мирового океана. Шельф занимает около 8–9 % его площади, может иметь ширину, сильно отличающуюся на разных континентах.

Западные и южные окраины материков обычно имеют более тонкие линии шельфа, чем восточные и, тем более, северные. Так, Южная и Северная Америка имеют довольно тонкую каемку мелководья, в некоторых местах она может практически полностью отсутствовать, а у северной части Австралии и практически всего побережья Северного Ледовитого океана ширина шельфа составляет до 1,5 тысяч километров.

Океаническое ложе простирается на 77 % подводного мира, около 40 % занимают абиссальные равнины, остальная часть приходится на хребты и плато. Наиболее глубокие части дна — впадины, занимают около 3 % мирового океана.

Абиссальная равнина — это в одних местах плоская, а в других холмистая часть дна океана. Плоские чаще встречаются в Атлантическом океане, холмистые — в Тихом и Индийском. Связано это с тем, что последние два имеют так называемые активные континентальные окраины, для которых является характерным большее взаимодействие материковой и океанической плит, здесь больше вулканов и магматизма, что не особо способствует формированию плоского дна.

Характерным является то, что холмы располагаются параллельно срединно-океаническому хребту. Таким образом, абиссальная равнина располагается между материковым подножьем и срединно-океаническим хребтом. Подобные образования имеются во всех океанах и являются наиболее мощными формами подводного рельефа. Продолжительность таких хребтов может составлять до 60-70 тысяч километров.

Они представляют собой сеть возвышенностей с частыми поперечными разломами. Располагаются посередине абиссальных равнин, имеют высоту 2–3 километра. Хребты чередуются с котловинами, которые называются переходными частями дна.

На формирование рельефа оказывают влияние многие факторы, например, ледниковые периоды, движение тектонических плит, вулканическая активность. В периоды обледенения океан мелел, потому что часть воды превращалась в лед. По этой причине дельты рек врезались в ту часть суши, которая по завершении периода снова оказывалась под водами океана. Таким образом, шельфы бывают изрезаны ими также, как и прибрежная часть материка в месте впадения реки в океан.

Подводные материковые склоны часто имеют ступенчатую структуру, то есть по пути вниз есть несколько горизонтальных выступов. Наличие таких каемок, а также подводных каньонов, пересекающих склоны, относят к влиянию тектонических сдвигов. Вулканические подводные горы могут иметь вершины как не доходящие до уровня воды на пару километров, так и выступающие поверх и образующие острова.

В тропических водах такие образования часто имеют форму атоллов, в основе которых лежит вулканическая природа плюс коралловая надстройка. Эти острова часто имеют форму разорванного либо сплошного кольца.

Флора и фауна

Особенности строения дна напрямую влияют на его продуктивность. Наибольшая часть флоры и фауны сосредоточена главным образом на отмелях или шельфах. Морские обитатели предпочитают плавать ближе к поверхности, где теплее и больше пищи. На больших глубинах вода более соленая и плотная, температура здесь ниже, а солнечного света меньше.

Тем не менее, живые организмы были найдены даже в самой глубокой точке планеты. В Мариинской впадине тоже есть свои обитатели. Поскольку они живут в полной темноте, то некоторые лишены зрения совсем, у других есть громадные, чаще телескопические глаза, способные улавливать любые блики света. Отдельные особи на голове имеют фонарики, которые светятся разным цветом, специальные органы помогают слышать звуки.

Главная отличительная особенность живых существ — наличие большой зубастой пасти. Чудовища Марианской впадины оставляют самое неизгладимое впечатление.

Рыбы Марианской впадины — уникальные создания, значительно отличаются от привычных морских обитателей.

Например, рыбка с прозрачной головой или рыба-футбол.

Водоросли в Марианской впадине не растут из-за отсутствия света, поэтому источниками пищи для глубинных животных служат бактерии, а также дождь из трупов и органический детрит (мертвое вещество), падающие сверху.

Жизнь существует и в зоне вечной мерзлоты. Что касается холодных широт, выживают здесь только неприхотливые виды, поэтому пищевая цепочка, состоящая из растений и животных, более ограничена.

По некоторым оценкам животный мир океанов изучен всего на 10–20 %. Число разновидностей известных морских животных колеблется в пределах 1,5 миллионов, однако классифицировано и каталогизировано из них всего 250 тысяч. Прогнозы еще более расплывчаты, по некоторым из них ученым еще предстоит открыть до 25 миллионов морских жителей.

Наиболее плодовитым является Тихий океан, в котором проживают около половины всех обитающих в океанах существ и растений. По размеру он примерно одинаков с суммарной площадью Атлантического и Индийского.

Жизнь любит тепло и свет, поэтому в Северном Ледовитом океане видов флоры и фауны существенно меньше. Атлантический характеризуется наибольшим разнообразием обитателей. Не уступает ему Индийский океан.

Площади океанов в млн км2:

- Тихий — 169,2,

- Атлантический — 91,6,

- Индийский — 73,56,

- Северный Ледовитый — 14,75,

- Южный — 20,33.

Морские растения часто называют водорослями. Это разговорный термин, который не имеет формального определения. Различают макроскопические, многоклеточные и донные водоросли. Их можно классифицировать по цвету — красные, бурые и зеленые, а также по области применения — продукты питания или удобрения, медикаменты или промышленное сырье. К отдельному виду можно отнести фитопланктон, который является одноклеточной водорослью.

Морские животные имеют более широкую классификацию, в общих чертах их можно разделить на рыб, млекопитающих, моллюсков, ракообразных, пресмыкающихся. К животному миру также относятся кораллы, которые состоят из скелетов полипов.

Изучение

В процессе развития цивилизации возникла необходимость в изучении морей и океанов. Первоначально это было связано с определением возможности судоходства, на этом этапе исследования носили океанографический характер, то есть составлялись описания: побережья, заливов, проливов, островов.

Первые сухопутные карты в виде наскальных рисунков датируются 25 тысячелетием до н. э., небесные — 16–17 тысячелетием до н.э., морские — всего лишь 5–6 веком до н. э. Самые древние из найденных греческих периплов (документы с описанием прибрежной зоны, составленные во время морского путешествия) были созданы в 515 году до н. э. Затем следовали океанологические исследования — изучение водной массы, животного и растительного мира, морского дна, рельефа, составление карты течений.

По мере развития технологий менялись способы изучения. Глубины изначально определяли обычным лотом — грузом привязанным к канату. Этот способ был достаточным для определения пресловутых семи футов под килем, однако слабо подходил для определения больших глубин.

Следующим этапом развития стало появление эхолота, более совершенного, но неидеального инструмента. Принцип его работы основан на измерении радиоволн, отраженных от поверхности дна. Особенность прибора заключается в том, что характеристики воды на разных глубинах отличаются, а значит, расчет должен их учитывать, что не всегда возможно осуществить корректно. В настоящее время инструментарий существенно расширен за счет использования более совершенных и мощных технологий, в том числе космических.

Изначально после изучения внутренних водоемов проводились исследования локальных морских участков местожительства тех или иных народов. Арабы проявляли активность в освоении африканского побережья Индийского океана, греки и римляне обследовали Средиземное и Черное моря, дошли до Балтийского, китайцы и полинезийцы занимались Тихим океаном в пределах побережий своих территорий и так далее.

Эпоха более глобальных и амбициозных проектов стартовала в 15 веке н. э. Имена Бартоломео Диаш, Васко да Гамма, Христофора Колумба, Фернана Магеллана связаны с историей величайших открытий: Мыса Доброй Надежды, Северной и Южной Америки. Было совершено первое морское кругосветное путешествие.

В 18–19 веках мир узнал немало великих имен мореплавателей, среди которых были русские, французы, голландцы и англичане. Первой крупной океанологической экспедицией считают кругосветное путешествие английского корвета Челленджер, того самого, по имени которого названа глубочайшая точка Марианской впадины.

Плавание продолжалось четыре года, а результат трудов исследователей затем обрабатывали более семидесяти ученых в течение двадцати лет. По итогам было издано пятьдесят томов научной литературы, 2300 новых карт, чертежей, рисунков. Также было открыто множество новых видов и родов морских организмов.

Исследования и опасность

Подводный мир до сих пор не является для человека безопасной средой. Несмотря на знания и технологии, изучение морских глубин сопряжено со множеством опасностей.

- навигационные, связанные непосредственно с мореплаванием,

- технологические — надежность конструкций и оборудования,

- природные, связанные с изменением погодных условий.

Изучение крайних северных и южных территорий проводится в условиях сурового климата, даже трудно подсчитать, сколько экспедиций оказалось затертыми во льдах и пропало безвозвратно. Современные средства связи, геолокации, воздушной и морской транспортировки помогают выявить и своевременно оказать помощь судам, попавшим в беду, однако и сегодня случаются непростые ситуации.

Изучение морского дна связано с работой на больших глубинах, где давление превышает сотни, а то и тысячи атмосфер, а температура едва выше нуля. Создать аппарат, способный такое выдержать, — задача не из простых.

К сожалению, не только океан является небезопасным местом, но и сами люди наносят ему существенный вред. Загрязнение мировых вод нефтепродуктами и отходами жизнедеятельности человека приводят к катастрофическим последствиям.

Еще более опасным является глобальное потепление, способное вызвать необратимые последствия, связанные как с таянием ледников и повышением уровня мирового океана, так и с нарушением экологических систем. В дальнейшем это может привести к вымиранию целых видов, а в конечном итоге и к исчезновению человечества.

Исследования позволяют понять взаимосвязи мира природы и человека, повышая шансы предотвратить глобальную катастрофу.

Другие глубокие точки

Самые глубокие места океана называют впадинами или желобами. Образовались они в большинстве случаев вследствие наползания одной тектонической плиты на другую.

Тихий океан, достопримечательности которого включают большое количество впадин, получил свое наименование, по сути, ошибочно. Магеллан — первый мореплаватель, который его пересек, по счастливой случайности избежал штормовой погоды, так название Тихий и прижилось. Этот океан является самым большим, его средняя глубина составляет около 4280 метров.

Желоб Тонга, 10882 метра, 22º56′41′′ ю. ш., 174º43′59′′ в. д., протяженность 860 километров. Мало чем уступает по глубине Марианскому и является самым глубоким в южном полушарии. В 1894 году впадина была намечена британским судном Пингвин.

Филиппинский желоб, 10256 метров, 13º с. ш., 125º в. д., протяженность 1320 километров. Большие глубины в районе впадины впервые были отмечены мореплавателями итальянского судна Веттор Пизани в 1883–1884 году. В 1907 году немецкое судно Планет изучило акваторию более подробно, были получены глубины более 9,5 километров.

Кермадек, расположение наиболее отдаленной от поверхности воды точки: 28º ю. ш., 175º з. д., протяженность впадины составляет 1200 километров. Также открыт британцами, путешествующими на судне Пингвин в 1889 году. По другим данным первооткрывателем была голландская группа Галатея. В 1957 году исследования провел советский Витязь, зафиксированная глубина составила 10047 метров. Имеет соединение с желобом Тонга.

Идзу-Огасавара (Бонин), 9810 метров, расположение: 29º39′00′′ с. ш., 142º40′59′′ в. д., длина — 1030 км. Желоб обнаружили во время прокладки телефонного кабеля недалеко от берегов Японии, была зафиксирована глубина 8,5 километров. Впоследствии советская экспедиция на судне Витязь в 1955 году провела исследования и установила глубочайшую точку на отметке 9810 метров.

Курило-Камчатский желоб, 9717 метров, 47º30′ с. ш., 155º21′ в. д., длина — 2170 километров. Продолжением его является Японский желоб, 40º07′ с. ш., 144º19′ в. д. был открыт американским военным судном Тускарора, до 1950 года впадина носила наименование этого корабля. В дальнейшем желоб был исследован членами советской экспедиции на судне Витязь. Именно в этих местах японские ученые смогли заснять самую глубоководную рыбу — морского слизня, на глубине 7,7 километров.

Чилийский желоб (Перуанско-Чилийский, Атакамский), 8180 метров, координаты: 23º ю. ш., 71º з. д., самый длинный в мире, его продолжительность — 5900 километров. Открыт в 1876 году в процессе поиска трасс для укладки подводного кабеля судном Дакия. Все эти впадины находятся в Тихом океане.

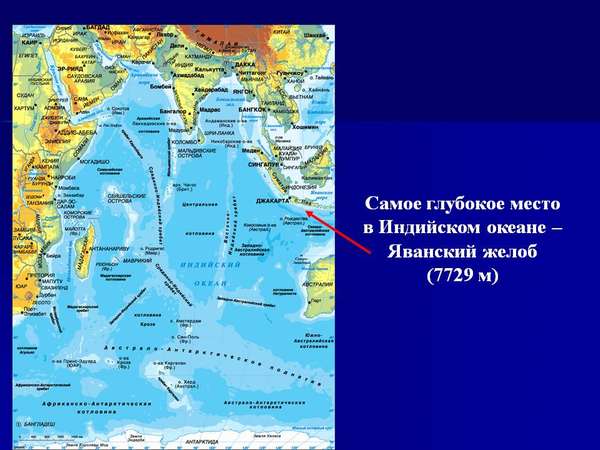

Индийского океана

Третий по размеру и глубине — Индийский океан. Самым известным его желобом является Андаманский, он же Зондский, он же Яванский желоб, название связано с месторасположением — от Андаманских до Зондских островов. Максимальная глубина — 7729 метров, координаты: 10º19′ ю. ш., 109º58′ в. д., протяженность впадины составляет 4–5 тысяч километров. Была открыта, как и Филиппинский желоб, немецким судном Планет в 1906 году.

Считается, что Индийский океан не намного, но моложе Тихого и Атлантического, вероятно, это одна из причин, почему он и меньше, и мельче. Средняя глубина составляет 3711 метров. Вполне возможно, что в будущем океанские просторы здесь расширятся, а глубина и количество желобов увеличатся. Шельфы здесь довольно узкие, за исключением северной части Австралии.

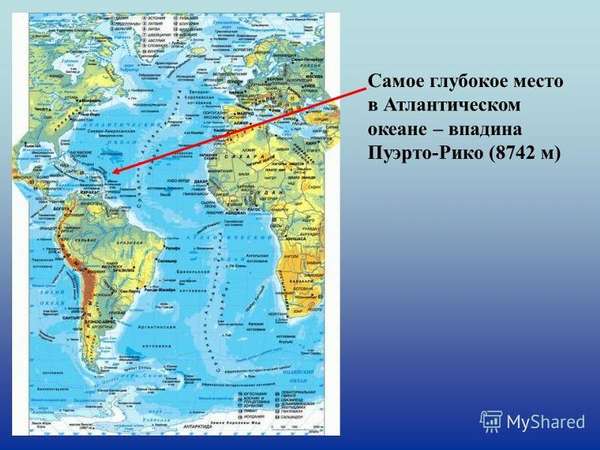

Атлантического

Второй по величине и по средней глубине — Атлантический океан. Самая большая впадина в нем — желоб Пуэрто Рико, 8742 метра глубиной, имеет координаты: 19º50′09′′ с. ш., 66º45′16′′ з. д., его длина — 1754 километра. Исследования проводило американское судно Вима в середине 19 века.

Второе место занимает желоб Романш, 7865 метров, его координаты: 0º04′42′′ с. ш., 18º15′20′′ з. д., Впадина открыта в 1883 годы, названа в честь французского корабля, который первым ее обнаружил.

В среднем глубина Индийского океана равна 3736 метрам. Шельфы имеют наибольшую ширину в северном полушарии, и в южной части Южной Америки. Океан характеризуется довольно крутыми материковыми склонами.

Рельеф дна атлантического океана практически пополам разделен Срединно-Атлантическим хребтом.

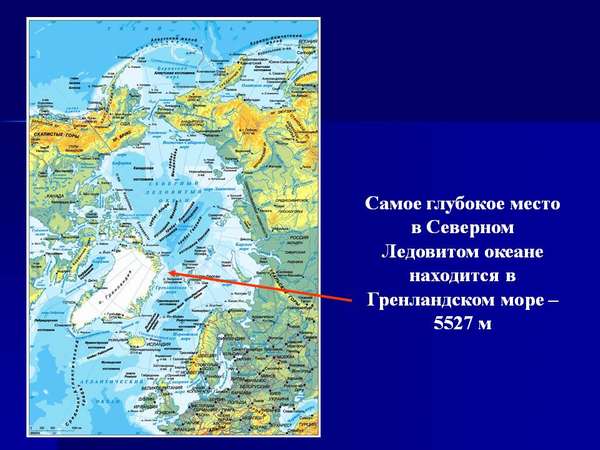

Северного ледовитого

Некоторые океанографы не склонны считать этот водоем вообще океаном. Он самый маленький и мелкий, большую часть его дна занимают шельфы. Часто звучат мнения, что Ледовитый является продолжением одного из океанов или его внутренним морем. Самая глубокая точка расположена в Гренландском море — 5527 метров.

Ледовитый океан выделил в 1650 году географ Варениус, тогда он носил название Гиперборейский. За историю существования имел около десятка разных имен, в разное время его называли Северным, Скифским, Татарским, Ледовитым и даже Дышащим. Формально современное название закреплено советской властью в 1935 году. Является наименее соленым океаном. Наиболее глубокие котловины: Нансена (3975 метров) и Канадская (3897 метров).

Южного

Как и Северный, Южный обозначил как отдельный океан Бернхард Варениус также в 1650 году. В те времена о существовании Антарктиды не было известно, и предполагалось, что всю площадь занимает Южный Ледовитый, самый молодой океан и в смысле выделения его современными океанографами в отдельный.

Решение было принято Международной картографической организацией в 2000 году, однако до сих пор оно так и не было ратифицировано. На российских картах это название уже используется.

Самой известной глубиной является Южно-Сандвичев желоб, 8625 метров, координаты: 55º25′44′′ ю. ш., 26º11′29′′ з. д. , протяженность впадины составляет около 1380 километров. Открыта в 1926 году немецким судном Метеор.

Интересные факты

Подводный мир океана хранит немало тайн, но однажды обязательно наступит святой день, когда будет раскрыта каждая из них.

Несколько интересных фактов об океаническом дне:

- Самая глубокая впадина (Марианская) больше, чем самая высокая гора (Джомолунгма).

- Каньоны на суше и морские имеют разное происхождение, а именуются одинаково лишь по визуальной схожести.

- По периферии Тихого океана материковое подножье практически отсутствует, в отличие от Атлантического и Индийского.

- Плоские абиссальные равнины являются наиболее плоскими участками земли, имеют уклон от 0,001 градуса.

- Существуют такие явления как подводные водопады.

- Крупнейшим млекопитающим на Земле является голубой кит, размеры его сердца сопоставимы с габаритами легкового автомобиля.

- Самым большим шельфом располагает Северный Ледовитый океан, мелководье здесь занимает около 45 % от общей площади.

- Считается, что до сих пор исследовано не более 20 % флоры и фауны мирового океана.

- Оказывается, одноклеточный организм может достигать десяти сантиметров в диаметре, именно такие были обнаружены на дне Марианской впадины.

- Самым большим островом является Гренландия. Австралия также могла бы претендовать на это звание, однако она в полной мере соответствует всем критериям материка, несмотря на то, что окружена водой со всех сторон, формально островом все же не является.

- Несмотря на то, что в Марианской впадине температура достаточно низкая, на глубине около 1,6 км в поверхностных водах Тихого океана находятся гидротермальные источники — черные курильщики. Они буквально выстреливают горячую воду, температура которой достигает 450 ºС. При этом жидкость не закипает по причине невероятного давления, в 155 раз выше, чем на поверхности. Эта вода богата минералами, которые помогают поддерживать жизнь.

Видео

Посмотрите видеоролик о путешествии Джеймса Кэмерона в Марианский желоб.

Источник