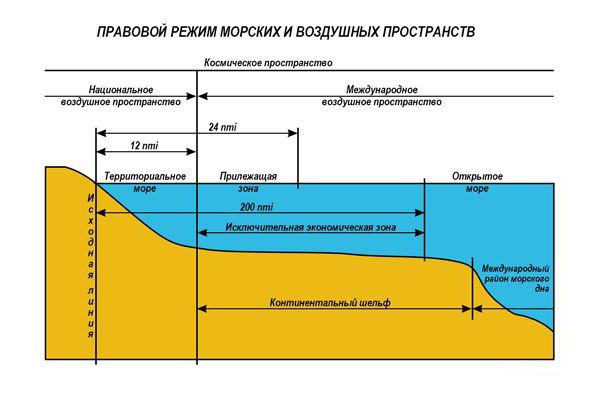

- Территориальные воды — это. Территориальные воды Российской Федерации

- Внутренние воды

- Территориальное море

- Прилежащая зона

- Исключительная экономическая зона

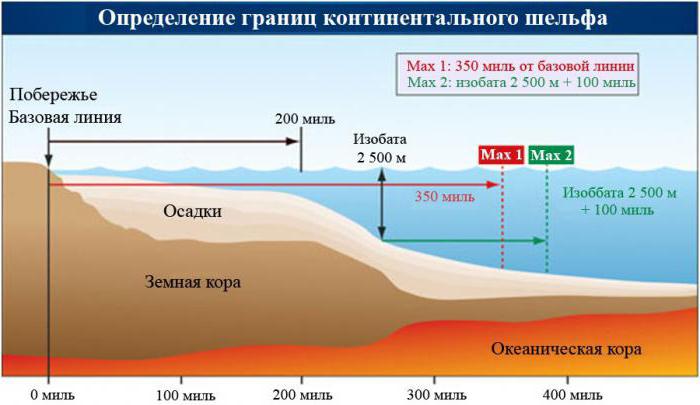

- Шельфовая зона

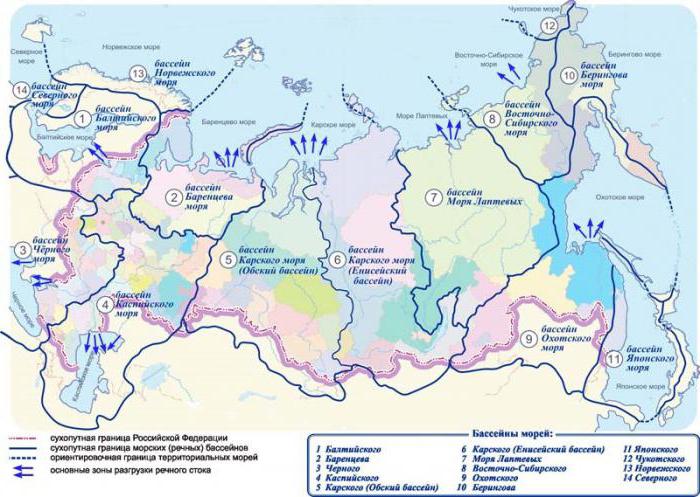

- Территориальные воды России

- Конфликтные ситуации

- Битва за Арктику

- Морские зоны Российской Федерации

- Внутренние морские воды.

- Исходная линия территориального моря.

- Территориальное море.

- Прилежащая зона.

- Исключительная экономическая зона.

- Континентальный шельф.

- Морская миля (nmi).

Территориальные воды — это. Территориальные воды Российской Федерации

Территориальные воды – это часть прибрежной акватории, подчинённой исключительной юрисдикции определённого государства. Организацией Объединённых Наций чётко определена ширина зоны – 12 морских миль, отсчитываемых от береговой линии в момент максимального отлива.

Внутренние воды

Территориальные воды – это также и внутренние воды, включающие реки, озёра, неширокие бухты, фьорды и т. д. Здесь действует абсолютный суверенитет, не подчинённый правилам Морской конвенции.

Акватория между островами архипелагов при определённых условиях является внутренними водами. Ряд стран (Индонезия, Филиппины) имеют обширную внутреннюю зону, что накладывает ограничения на проход зарубежных судов. Чтобы не затруднять мореходство, правительством утверждаются морские коридоры для упрощённого судоходства.

Территориальное море

Официально территориальным считается часть моря (океана) в пределах принятой ООН 12-мильной зоны. Соседствующие по морю страны обычно договариваются в двустороннем формате о разграничениях зон ответственности. Если договариваться не получается, границу определяют по равноудалённым точкам от участков суши.

На практике часть государств трактуют по-своему морское право, включая в исключительную суверенную зону акватории за пределами территориального моря. Причинами споров являются биологические ресурсы, природные ископаемые, стратегическое положение.

Прилежащая зона

Территориальные воды государства имеют продолжение в виде прилежащей зоны, также определённой в 12 миль. Своеобразный буфер создан как контрольно-пропускной пункт. Здесь пограничные силы могут отчасти контролировать мореходство, ловить браконьеров и пиратов, выявлять нарушителей санитарных, миграционных, таможенных законов.

Военные суда чужих стран, как правило, должны получать разрешение для преодоления прилежащей зоны, а подлодки – перемещаться в надводном положении. Впрочем, требования чётко не прописаны и регулируются отчасти региональными договорённостями, или «правом сильного».

Исключительная экономическая зона

Территориальные воды – это не только 24-мильная область особой ответственности. Национальные государства имеют право первостепенного освоения, так называемой, исключительной экономической зоны. Простирается она на 370 км (200 морских миль) от береговой линии (либо внутренних вод), если нет территориальных ограничений в виде морских границ соседних стран.

Государство в ИЭЗ может единолично (либо с партнёрами) добывать минералы, разрабатывать месторождения углеводородов, ловить рыбу и другие дары моря, строить ветровые и приливные электростанции, проводить геологоразведку и т. д. Допускается даже возведение искусственных островов и их экономическое использование.

Между тем морское право запрещает препятствовать авиаперевозкам и мирному прохождению судов других стран. Разрешена прокладка средств коммуникаций, трубопроводов. Также сторона обязуется защищать природную среду, устранять последствия экологических бедствий.

Шельфовая зона

Территориальное море также включает часть расширенного континентального шельфа. Полномочия государств в пределах шельфовой зоны во многом сходны с полномочиями ИЭЗ. Эти территории могут частично совпадать, в этом случае правила экономических зон являются приоритетными.

Если шельф простирается дальше исключительной экономической зоны и доказано является подводным продолжением континентальной части страны, государство имеет полномочия добывать природные ископаемые, вести промысел и т. д. Зона хозяйственной деятельности простирается за пределами ИЭЗ от 200 до 350 морских миль от береговой линии.

Территориальные воды России

Российская Федерация контролирует обширную морскую территорию. Граница протянулась на 38 800 км. К внутренним водам относятся Белое море, Чёшская губа, Печёрская губа. Охотское море, благодаря Курильской гряде, также является частью территориальных вод с исключительной зоной ответственности. Здесь запрещено рыбачить другим странам без специальных разрешений.

Экономическая зона занимает свыше 4 млн км 2 . Она полностью включает моря:

- Чёрное;

- Азовское;

- Каспийское;

- Балтийское;

- Баренцево;

- Чукотское;

- Берингово;

- Японское;

- Тихий океан;

- Северный Ледовитый.

Данная территория в будущем станет локомотивом экономики. Биологические ресурсы вод колоссальны. Шельфы обладают богатейшими запасами минерального и рудного сырья, нефти, газа. Планируется строительство подводных роботизированных городов-заводов, где будут добывать, транспортировать, частично перерабатывать дары земли.

Конфликтные ситуации

Территориальные воды – это зона, подчинённая правилам Морской конвенции. Но не все субъекты безусловно следуют её положениям. Нередко разграничение территориального моря между соседями выливается в дипломатические, даже военные конфликты.

Например, США и Ливия дважды (1981, 1989) сталкивались в споре за разграничение залива Сидр. Он глубоко вдаётся в территорию Африки, но достаточно широкий, чтобы подпадать в зону исключительного суверенитета, однако Ливия считала его своим. Последние годы не могут поделить границы территориальных вод Никарагуа и Коста-Рика. Дипломатический конфликт сопровождается угрозой военного столкновения.

Многолетние споры наблюдаются между Турцией и Грецией, Японией и Китаем, Индонезией и Тимором. Раздел Южно-Китайского моря может спровоцировать крупномасштабные войны между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, США и другими сторонами.

Битва за Арктику

Давние споры разворачиваются между приполярными странами. Например, территориальные воды России странами-партнёрами и самой Россией разграничиваются по-разному. РФ считает зоной стратегических интересов территорию от внешних границ Мурманской области и Чукотки до Северного полюса. Норвегия, Канада, США и ряд других требуют сократить зону, согласно правилам Конвенции. Между тем, сами США и Канада вольно трактуют эти правила, когда это касается стратегических интересов.

Шельфы богаты ископаемыми, поэтому являются предметами межгосударственных споров. Например, российские гидрологи в 2000-х провели уникальные исследования, доказавшие принадлежность подводных хребтов Менделеева, Ломоносова и Чукотского плато к азиатскому континентальному шельфу. На часть территории претендовала Гренландия (Дания). Экспедиция 2007 года позволила закрепить документально экономические интересы РФ в арктическом регионе.

С 2010 года на расширение континентального шельфа претендует Канада за счёт арктических подводных территорий. В частности, здесь считают часть поднятия Менделеева продолжением североамериканского континента. Не отказывается от притязаний и Дания. Данные решения вынудили Россию реанимировать военные базы на северных островах: Новосибирских, Франца Иосифа, Новой земле и других для защиты интересов. Консультации 2015-2016 годов не исключают компромиссных решений по разделу шельфов.

Подобные конфликты наблюдаются у вод Антарктиды, так как ряд государств (Чили, Аргентина, Норвегия и др.) считают часть материка суверенной территорией. Это противоречит решениям ООН, признавшим ледяной континент нейтральной зоной. В целом три десятка стран имеют претензии к разграничению морских границ.

Источник

Морские зоны Российской Федерации

12 марта 1997 года Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву (далее – Конвенция 1982 г.). Согласно Конвенции 1982 г. существует целый ряд морских зон, определяемых в зависимости от расстояния до сухопутной территории или, выражаясь точнее, от их расстояния до исходной линии территориального моря. Статус и правовой режим внутренних морских вод, территориального моря и прилежащей зоны Российской Федерации, устанавливается согласно федеральному закону от 31 июля 1998 г. «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (155-ФЗ).

В России приняты следующие морские зоны:

- внутренние морские воды – воды, расположенные в строну берега от исходной лини;

- территориальное море – 12 морских миль;

- прилежащая зона – 12-24 морских миль;

- исключительная экономическая зона (ИЭЗ) – 12-200 морских миль;

- континентальный шельф – 12-350 морских миль.

Внутренние морские воды.

Внутренние морские воды представляют собой водное пространство, расположенное между береговой линией и теми исходными линиями, от которых отсчитывается ширина территориального моря.

Согласно статье 1, п. 1, 155-ФЗ внутренние морские воды Российской Федерации – воды, расположенные в сторону берега от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации.

Исходная линия территориального моря.

Исходная линия территориального моря – линии, от которой измеряются границы морских зон. Ширина территориального моря, границы прилежащей зоны, границы исключительной экономической зоны и, в некоторых случаях, границы континентального шельфа, отсчитываются от исходной линии территориального моря.

Согласно Конвенции 1982 г. исходные линии территориального моря могут быть различных типов, в зависимости от формы береговой линии в данной местности:

- нормальные исходные линии соответствуют линиям наибольшего отлива вдоль берега, в том числе вдоль берегов островов. При определенных условиях, изложенных в Конвенции 1982 г., нормальные исходные линии могут проводиться вдоль осыхающего при отливе возвышении. Осыхающее при отливе возвышение – это естественно сформировавшийся участок суши, окруженный водой, который находится выше уровня воды при отливе, но покрывается водой при приливе;

- прямые исходные линии представляют собой систему прямых линий, соединяющих отдельные точки на линии наибольшего отлива, которая применяется в тех местах, где береговая линия глубоко изрезана и извилиста или где имеется вдоль берега и в непосредственной близости к нему цепь островов;

- замыкающие линии устьев рек и заливов представляют собой прямые линии, проведенные поперек устья реки или залива, не превышающего 24 морские мили, между точками на их берегах, соответствующими наибольшему отливу. Для залива шириной больше 24 морские мили существуют специальные положения;

- линия рифа – линия, соединяющая наиболее удаленные в сторону моря точки островов, расположенных на атоллах, или островов с окаймляющими рифами, как показано соответствующим знаком на морских картах, официально признанных прибрежным государством.

Под наибольшим отливом понимается самая низкая высота воды, до которой прогнозируемо понижается уровень моря при нормальных метеорологических условиях.

Согласно статье 4, п. 1, 155-ФЗ исходными линиями, от которых отмеряется ширина территориального моря являются:

- линия наибольшего отлива вдоль берега, указанная на официально изданных в Российской Федерации морских картах;

- прямая исходная линия, соединяющая наиболее удаленные в сторону моря точки островов, рифов и скал в местах, где береговая линия глубоко изрезана и извилиста или где имеется вдоль берега и в непосредственной близости к нему цепь островов;

- прямая линия, проводимая поперек устья реки, непосредственно впадающей в море, между точками на ее берегах, максимально выступающими в море при наибольшем отливе;

- прямая линия, не превышающая 24 морские мили, соединяющая точки наибольшего отлива пунктов естественного входа в залив либо в пролив между островами или между островом и материком, берега которых принадлежат Российской Федерации;

- система прямых исходных линий длиной более чем 24 морские мили, соединяющих пункты естественного входа в залив либо в пролив между островами или между островом и материком, исторически принадлежащими Российской Федерации.

Территориальное море.

Территориальное море представляют собой водное пространство шириной не более 12 морских миль, отсчитываемых от исходной линии территориального моря. На территориальные воды, их поверхность, а также недра и воздушное пространство над ними распространяется суверенитет прибрежного государства. Правовой режим устанавливается национальным законодательством, но суда всех стран пользуются правом мирного прохода.

Согласно статье 2, п. 1, 155-ФЗ территориальное море Российской Федерации – примыкающий к сухопутной территории или к внутренним морским водам морской пояс шириной 12 морских миль, отмеряемых от исходных линий.

Прилежащая зона.

Прилежащая зона представляет собой часть морского пространства, прилегающего к территориальному морю, внешняя граница которого не превышает 24 морских миль от исходной линии территориального моря. В прилежащей зоне прибрежное государство может осуществлять контроль для предотвращения нарушений или наказания за нарушения таможенных, фискальных, иммиграционных или санитарных законов и правил – статья 33 Конвенции 1982 г.

Согласно статьи 22, п.1, 155-ФЗ прилежащая зона Российской Федерации – морской пояс, который расположен за пределами территориального моря, прилегает к нему и внешняя граница которого находится на расстоянии 24 морских миль, отмеряемых от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря.

Исключительная экономическая зона.

Исключительная экономическая зона (ИЭЗ) представляет собой часть морского пространства, находящаяся за пределами территориального моря и примыкающая к нему. Внешняя граница исключительной экономической зоны не может превышать 200 морских миль от исходной линии территориального моря.

Статус и правовой режим ИЭЗ Российской Федерации устанавливается согласно федеральному закону от 17 декабря 1998 г. 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» (191-ФЗ).

Согласно статьи 5 191-ФЗ Российская Федерация в исключительной экономической зоне осуществляет:

- суверенные права в целях разведки и разработки природных ресурсов;

- исключительное право разрешать и регулировать: буровые работы, сооружение и эксплуатацию искусственных островов, установок и сооружений;

- юрисдикцию в отношении искусственно созданных островов, установок и сооружений, а также морских научных исследований, защиты и сохранения морской среды, прокладки и эксплуатации подводных кабелей и трубопроводов;

- другие права и обязанности, предусмотренные международными договорами.

Континентальный шельф.

Континентальный шельф – подводная часть континента, простирающаяся за пределы территориального моря, внешняя граница которой проходит на расстояние 200 морских миль от береговой линии или вдоль подводной окраины материка. В статье 76 п. 4-7 Конвенции 1982 г. устанавливаются правила определения внешней границы подводной окраины материка. В любом случае эта граница не должна находится на расстоянии более 350 морских миль от исходной линии или 100 морских миль от глубины, превышающей 2500 м. Права на континентальный шельф не затрагивают правовой статус покрывающих его вод и воздушного пространства над этими водами.

Статус и правовой режим континентального шельфа Российской Федерации закрепляется в федеральном законе от 30 ноября 1995 г. «О континентальном шельфе Российской Федерации» (187-ФЗ).

Согласно статье 4 187-ФЗ Российская Федерация на континентальном шельфе осуществляет:

- суверенные права в целях разведки и разработки природных ресурсов;

- исключительное право разрешать и регулировать: буровые работы, создание и эксплуатацию искусственных островов, установок и сооружений;

- юрисдикцию в отношении таких искусственно созданных островов, установок и сооружений, а также морских научных исследований, защиты и сохранения морской среды, прокладки и эксплуатации подводных кабелей и трубопроводов Российской Федерации.

Морская миля (nmi).

Морская миля является единицей измерения расстояния равной 1852 метров.

Эта величина была принята на Международной гидрографической конференции в 1929 году и впоследствии подтверждена решением Международного бюро мер и весов.

Длина морской мили приблизительно равна среднему значению длины 1 минуты меридиана, которая меняется от 1843 метров на экваторе до 1862 метров на полюсах.

Источник