Славное море священный байкал кто поет

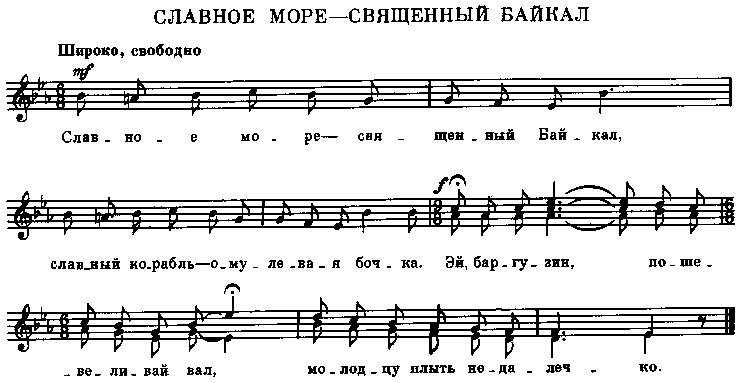

СЛАВНОЕ МОРЕ, СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ.

Славное море, священный Байкал,

Славный корабль, омулевая бочка,

Эй, баргузин, пошевеливай вал, —

Молодцу плыть недалечко.

Долго я тяжкие цепи влачил,

Долго бродил я в горах Акатуя,

Старый товарищ бежать пособил,

Ожил я, волю почуя.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь —

Горная стража меня не поймала,

В дебрях не тронул прожорливый зверь,

Пуля стрелка миновала.

Шел я и в ночь, и средь белого дня,

Близ городов озирался я зорко,

Хлебом кормили крестьянки меня,

Парни снабжали махоркой.

Славное море, священный Байкал,

Славный мой парус — кафтан дыроватый.

Эй, баргузин, пошевеливай вал, —

Слышатся грома раскаты.

Две последние строки повторяются

Русские песни. Сост. проф. Ив. Н. Розанов. М., Гослитиздат, 1952

В основе песни — стихотворение сибирского учителя, краеведа и литератора Дмитрия Давыдова (1811-1888) «Дума беглеца на Байкале», опубликованное им в 1858 году в Петербургской еженедельной газете «Золотое руно». В 1863 текст песни «Славное море — священный Байкал» появляется в «Современнике» в статье «Арестанты в Сибири» как образец арестантского творчества — то есть, уже к 1863 году песня стала народной.

Есть версия, что первоисточником мелодии является припев польской повстанческой песни «За Неман», хотя они не особо похожи. Некоторые сборники указывают автором музыки Ю. Арнольда — возможно, он обработчик мелодии, или в данном случае имеется в виду какой-то другой мотив. На практике исполняется 5 куплетов (в авторской версии — 11). В 1941 песня обработана Г. Свиридовым для голоса со смешанным оркестром.

Славный корабль, омулевая бочка. В данном случае это не метафора, а реальная ситуация: герой пытается переплыть Байкал, используя вместо лодки большую бочку от омуля, иронизирует над собой и поет эту песню.

Хлебом кормили крестьянки меня. Местное население снабжало беглецов в пути следования — таков был обычай, причем не только в Сибири, а и далее, в Приуралье. Короленко в воспоминаниях пишет, что в Пермском крае, где он отбывал ссылку, в XIX веке было принято на ночь выставлять у дома молоко или хлеб «для беглых из Сибири». Шансы встретить там беглого были небольшие, но обычай соблюдался.

Такун Ф. И. Славянский базар. – М.: «Современная музыка», 2005

То же самое, одноголосие:

Чарочка моя серебряная. Народные песни за праздничным столом. Песенник. Редактор В. М. Григоренко. М., Кифара, 2006.

ВАРИАНТЫ (3)

Славное море — священный Байкал,

Славный корабль — омулевая бочка.

Эй, баргузин, пошевеливай вал,

Молодцу плыть недалечко.

Долго я звонкие цепи носил,

Долго бродил я в горах Акатуя.

Старый товарищ бежать пособил,

Ожил я, волю почуя.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь,

Горная стража меня не поймала.

В дебрях не тронул прожорливый зверь,

Пуля стрелка миновала.

Шел я и в ночь, и средь белого дня,

Вкруг городов озираяся зорко,

Хлебом кормили крестьянки меня,

Парни снабжали махоркой.

Славное море — священный Байкал,

Славный мой парус — кафтан дыроватый.

Эй, баргузин, пошевеливай вал,

Слышатся бури раскаты.

Славное море — священный Байкал,

Славный корабль — омулевая бочка.

Эй, баргузин, пошевеливай вал,

Молодцу плыть недалечко.

Из репертуара Надежды Плевицкой (1884-1941). Запись на пластинку — фирма «Граммофон», Петербург, 1917 г., 223233.

Очи черные: Старинный русский романс. – М.: Изд-во Эксмо, 2004, подпись: запись Д. Давыдова

2. Славное море — священный Байкал

Славное море — священный Байкал,

Славный корабль — омулевая бочка.

Эй, баргузин, пошевеливай вал, —

Плыть молодцу недалечко.

Долго я звонкие цепи влачил,

Душно мне было в норах Акатуя,

Старый товарищ бежать пособил —

Ожил я, волю почуя.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь:

Горная стража меня не поймала,

В дебрях не тронул прожорливый зверь,

Пуля стрелка миновала.

Шел я и в ночь, и средь белого дня,

Вкруг городов озираяся зорко,

Хлебом кормили крестьянки меня,

Парни снабжали махоркой.

Славное море — священный Байкал,

Славный мой парус — кафтан дыроватый.

Эй, баргузин, пошевеливай вал —

Слышатся бури раскаты.

Шедевры русского романса / Ред.-сост. Н. В. Абельмас. — М.: ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2004. – (Песни для души).

3.

Славное море — священный Байкал,

Славный корабль — омулевая бочка.

Эй, баргузин, пошевеливай вал,

Молодцу плыть недалечко.

Долго я звонкие цепи носил,

Душно мне было в горах Акатуя.

Старый товарищ бежать пособил,

Ожил я, волю почуя.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь,

Горная стража меня не поймала,

В дебрях не тронул прожорливый зверь,

Пуля стрелка миновала.

Шел я и в ночь, и средь белого дня,

Вкруг городов озираяся зорко,

Хлебом кормили крестьянки меня,

Парни снабжали махоркой.

Славное море — священный Байкал,

Славный мой парус — халат дыроватый,

Эй, баргузин, пошевеливай вал,

Слышатся бури раскаты.

Русская народная песня. Сост. Бугославский С., Шишов И. М., 1936, с. 37. Приводится по: Соболева Г. Г. Россия в песне. Музыкальные страницы. 2-е изд., М., Музыка, 1980.

В этом варианте другой ритмический рисунок мелодии.

АВТОРСКАЯ ВЕРСИЯ

Дума беглеца на Байкале

Славное море — привольный Байкал,

Славный корабль — омулевая бочка…

Эй, баргузин, пошевеливай вал…

Плыть молодцу недалечко.

Долго я звонкие цепи носил;

Худо мне было в норах Акатуя,

Старый товарищ бежать пособил,

Ожил я, волю почуя.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь;

Горная стража меня не видала,

В дебрях не тронул прожорливый зверь,

Пуля стрелка — миновала.

Шел я и в ночь, и средь белого дня;

Близ городов я поглядывал зорко;

Хлебом кормили крестьянки меня,

Парни снабжали махоркой.

Весело я на сосновом бревне

Вплавь чрез глубокие реки пускался;

Мелкие речки встречалися мне –

Вброд через них пробирался.

У моря струсил немного беглец;

Берег обширен, а нет ни корыта;

Шел я коргой и пришел наконец

К бочке, дресвою замытой.

Нечего думать — бог счастья послал:

В этой посудине бык не утонет;

Труса достанет и на судне вал –

Смелого в бочке не тронет.

Тесно в ней было бы жить омулям;

Рыбки, утешьтесь моими словами:

Раз побывать в Акатуе бы вам –

В бочку полезли бы сами!

Четверо суток верчусь на волне;

Парусом служит армяк дыроватый,

Добрая лодка попалася мне,

Лишь на ходу мешковата.

Близко виднеются горы и лес,

Буду спокойно скрываться под тенью,

Можно и тут погулять бы, да бес

Тянет к родному селенью.

Славное море — привольный Байкал,

Славный корабль — омулевая бочка…

Эй, баргузин, пошевеливай вал…

Плыть молодцу недалечко!

Русские песни и романсы / Вступ. статья и сост. В. Гусева. — М.: Худож. лит., 1989. — (Классики и современники. Поэтич. б-ка).

Баргузин — байкальский ветер; норы Акатуя — рудники Акатуйской тюрьмы в Забайкалье; корга — каменистый отлогий берег (в Сибири и на Байкале); дресва — песок, гравий.

Источник

История одной песни. «Славное море, священный Байкал» Д. П. Давыдова

Людей, живущих в Сибири, окружает природа необычайной красоты. Каждому гражданину России, а тем более — сибиряку, хотя бы раз в жизни следует побывать на Байкале, чтобы увидеть какие прелестные места есть на его Родине. Это место не только поражает, но и вдохновляет. Знаменитый писатель В. Г. Распутин писал в 1990 году о Байкале: «У природы есть свои любимцы, которые она при создании отделывает с особым тщанием и наделяет особенной властью. Таков, вне всякого сомнения, и Байкал. Славен и свят Байкал — своей чудесной животворной силой, духом не былого, не прошедшего, как многое ныне, а настоящего, не подвластного времени и преобразованиям, исконного величия и заповедного могущества» 1.

Я с шестилетнего возраста каждое лето со своей семьёй приезжаю на это озеро. Мы ставим палатки, готовим еду на костре, купаемся в холодных водах и наслаждаемся окружающей красотой. Здесь царит какая-то таинственная мощь, удаль, и постоянно звучат песни. Чаще всего — «Славное море, священный Байкал». Эти строки на побережье знает каждый. Они раздаются из соседних палаточных лагерей, из местных рыбацких деревень, с площадок туристических баз. Кто сочинил эту песню? Как превратилась она из авторского стихотворения в народную мелодию? Чем полюбилась людям? И почему через столько лет сохранила свой шарм и актуальность? Попытаемся найти ответы в истории песни и её содержании.

Первые сборники русских народных песен появились в конце XVIII века. В них ярко прослеживалось отличие сельского словесного творчества от авторского городского. Последнее имело отголоски западной культуры, привезённой из-за рубежа Петром. В середине XIX века М. Глинка переосмыслил русские народные мотивы, создав фантазию «Камаринская» на тему двух песен. Основа была фольклорная, а форма — близка к западной. Этот метод стал широко распространён в России. Все авторские песни XIX века воспринимаются как народные. Они передавались из уст в уста, преображались, жили своей жизнью, а их создатели забывались.

Одной из таких песен является «Славное море, священный Байкал». Многие люди считают её народной, однако, это не совсем так. Автор слов — Дмитрий Павлович Давыдов, сибирский поэт и просветитель, исследователь, этнограф и археолог. Его стихотворение «Думы беглеца на Байкале» — изначальный вариант песни (Приложение 1).

Чтобы понять всю глубину чувства, вложенного в эти строки, благодаря которому они так полюбились народу, следует немного узнать об их создателе. Его отношение к Сибири, к России, к людям объясняет данный феномен.

Дмитрий Давыдов принадлежал к старинному дворянскому роду, трое выходцев из которого вписали свои имена в историю XIX века. Денис Давыдов сражался в партизанской войне против Наполеона. Он был известным поэтом, воспевающим гусарскую удаль. Владимир Давыдов участвовал в Бородинской битве и в восстании декабристов на Сенатской площади. За последний поступок его сослали в Иркутскую губернию. Он также писал стихи. Дмитрий же стал исследователем Сибири, первооткрывателем, а также автором строк, которые поют по сей день.

Он родился в Ачинске в 1811 году. В восемнадцать лет приехал в Иркутск. Его знания и математический склад ума гарантировали поступление в престижный столичный университет, но Давыдов остался верен Сибири. Был педагогом и краеведом, создал «Якутско-русский словарь», изучал быт эвенков, якутов и бурят-монголов. В записках поэт пишет: «Я посвятил себя занятию, к которому чувствовал призвание и, смею думать, усилия мои к распространению грамотности, смягчению нравов и развитию умов моих воспитанников не остались без последствий».

Восемь лет Дмитрий жил в пограничном городке Кяхта. В рукописном журнале «Кяхтинский литературный цветник» и газете «Кяхтинская стрекоза» публиковались его первые стихи. Уже из Якутска Давыдов посылал материалы о Сибири в петербургскую еженедельную газету «Золотое руно». А в Бурятии он основательно занялся изучением местной географии и народного быта. В стихах поэта ясно читался сибирский колорит и мотивы народных преданий. Его поэма «Ширэ гуйлгуху, или Волшебная скамеечка» — это сочетание автобиографических фрагментов с фантастическими вставками из бурятских поверий.

В 1858 году в «Золотом руне» появилось стихотворение Давыдова «Думы беглеца на Байкале». Через некоторое время оно превратилось в народную песню. Строки родились на песчаном берегу Байкала. Старый бурят рассказал поэту о том, как беглые каторжники переплывают озеро в омулёвых бочках. В интервью «Золотому руну» Дмитрий отмечал: «Беглецы из заводов и поселений вообще известны под именем «прохожих». Они с необыкновенной смелостью преодолевают естественные препятствия в дороге. Они идут через хребты гор, через болота, переплывают огромные реки па каком-нибудь обломке дерева; и были примеры, что они рисковали переплывать Байкал в бочках, которые иногда находят на берегу моря, в которых обыкновенно рыболовы солят омулей» 2.

Вскоре появилась мелодия. Её сочинили заключённые с Нерчинских рудников. Песню запел народ: арестанты, ямщики, мастеровые. Её сразу стали изменять, переделывать строки на свой лад. Удалое «Эй! Баргузин» в припеве сменило «Ну, баргузин», появилась строка «Слышатся грома раскаты», исчезли длинноты и неудачные строфы, стихотворение заметно сократилось.

Первый сборник стихов Дм. Давыдова вышел в 1858 году. Его поэзию узнала не только Россия. В Европе история байкальского каторжника появилась в переводе Дюпре де Сен Мора. Автор книги «Образцы русской поэзии» ставит имя Давыдова в один ряд с Жуковским, Крыловым и Пушкиным.

В 1863 году «Славное море, священный Байкал» публикуется в журнале «Современник» в статье «Арестанты в Сибири». Здесь она представлена как образец арестантского творчества. То есть к этому моменту песня уже стала народной.

Выйдя в отставку, Давыдов неожиданно ослеп. Незрячий, он диктовал жене или дочери окончание автобиографической поэмы «Поэтические картины». Кроме неё, в наследие поэта, которое до сих пор не изучено, вошли «Якутские силуэты», «Тунгус», «Жиганская Аграфена», «Думы о покорении Сибири» из поэмы о Ермаке, «Ширэ Гуйлуху, или Волшебная скамеечка», «Думы беглеца на Байкале» и другие произведения.

Песня «Славное море, священный Байкал» меньше, чем через пять лет после первой публикации, была зафиксирована собирателями фольклора. Её различные варианты записываются и по сей день.

В 2009 году министр культуры и архивов Иркутской области В. Кутищева предложила выбрать именно эту песню гимном региона. Ведь её строки всем знакомы и очень любимы народом. К тому же, песня стойко выдержала испытание временем.

В стихотворении Дм. Давыдова «Думы беглеца на Байкале» одиннадцать строф. В переделанной народной песне — пять. По одной из версий, первоисточник музыки — польская повстанческая мелодия «За Неман». В некоторых сборниках указан композитор Ю. Арнольд, хотя, вероятно, он лишь обработал песню. За неимением точных данных, музыка считается народной.

Народными стали и слова. В них слышится и удаль молодецкая, и печаль о судьбе, и радость свободы, и раздумья о России.

Первый куплет наиболее известен. В нём читается отношение сибиряков к Байкалу. Они называют его морем, подчёркивая его мощь и глубину. А. П. Чехов писал: «Байкал удивителен, и недаром сибиряки величают его не озером, а морем. Вода прозрачна необыкновенно, так что видно сквозь неё, как сквозь воздух; цвет у неё нежно-бирюзовый, приятный для глаза. Берега гористые, покрытые лесами; кругом дичь непроглядная, беспросветная. Изобилие медведей, соболей, диких коз и всякой всячины» 1. Авторский эпитет «привольный» люди изменили на «священный Байкал». Благодаря этой замене поменялся смысл строфы. Вместо переживаний героя-каторжника, который наслаждается волей, на первый план выходит отношение народа к озеру. Поэтому этот куплет наиболее популярен. Многие люди не знают последующих слов песни. Распевая первую строфу, они выражают в ней восхваление великого Байкала, не подозревая о первоначальном смысле текста.

Ирония наполняет вторую строку куплета. «Славный корабль, омулёвая бочка» — это не метафора. Как было сказано выше, здесь описана реальная ситуация: беглец пытается переплыть Байкал в бочке.

Далее автор и все, исполняющие эту песню, с чувством обращаются к великому байкальскому ветру: «Эй, Баргузин, пошевеливай вал». Это название не только звучно и дополняет стилистический строй стиха, внося колорит местного наречия. Оно несёт в себе особую тему, значимую для тех, кто знаком с образами и легендами Байкала. На озере более 30 ветров, носящих каждый своё название. После вековых наблюдений местные жители выделили ряд закономерностей для каждого ветра. Баргузин дует из Баргузинской долины поперёк и вдоль Байкала. Его мощь постепенно нарастает. Но вскоре ветер приносит с собой солнечную погоду. Возможно, именно поэтому герой песни и обращается к нему. Дующий повсюду, Баргузин не приносит шторма, а предвещает тепло и ясное небо, то есть — светлое будущее сбежавшему каторжнику. Ветер олицетворён. Он вместе с Байкалом и «кораблём-бочкой» — единственные помощники путника.

Беглец поёт о своей судьбе, о том, как освободился от цепей, покинул рудники Акатуйской тюрьмы в Забайкалье:

Долго бродил я в горах Акатуя.

Старый товарищ бежать подсобил,

Ожил я, волю почуя 3.

Просторечные выражения близки народу, с ними песня становится родной. Наравне с незатейливыми строками, простыми, привычными для любого человека, в тексте встречаются фразы, содержащие изящные изобразительно-выразительные средства. Например, «Пуля стрелка миновала», эта лаконичная метонимия чистая и точная. Её характеризует уже то, что она понятна и близка народу. Кроме этого, слова здесь протяжны и сливаются в мелодии в одну звуковую линию, в которой красиво подобраны гласные и согласные.Далее автор всё также не отступает от фактов:

Хлебом кормили крестьянки меня,

Парни снабжали махоркой 3.

Беглым каторжникам в пути помогали местные жители. Этот обычай существовал не только в Сибири, но и далее, в Приуралье. В. Г. Короленко писал в воспоминаниях о том, что в Пермском крае, где он отбывал ссылку, в XIX веке было принято на ночь выставлять у дома молоко или хлеб «для беглых из Сибири». Каторжники встречались там редко, но люди соблюдали обычай.

Последняя строфа песни первой и третьей строкой повторяет первый куплет. Завершающей фразы «Слышатся грома (бури) раскаты» нет в авторском стихотворении, её придумали люди. Вместе с ней всё четверостишие принимает форму народной песни, в которой «наиболее характерным средством создания образов служит параллелизм — сопоставление чувств и переживаний человека с картинами природы. Важное место в лирических песнях занимает символика, постоянные эпитеты, обращения к природе и другие приёмы, которые придают их поэтическому стилю красоту и выразительность» 4:

Славное море — священный Байкал!

Славный мой парус — кафтан дыроватый!

Эй, баргузин, пошевеливай вал,

Слышатся грома раскаты 3.

В некоторых зафиксированных вариантах песни шесть куплетов с кольцевой композицией (При-

ложение 2). Последний полностью повторяет первый. В этом случае предостерегающий конец пятой строфы смягчён шестым четверостишием, оканчивающимся надеждой: «Молодцу плыть недалечко». Это чувство пронизывает всю песню. Недаром же народ сменил просящее «Ну, баргузин» на весёлое «Эй!».

Закончить хочется вновь словами В. Г. Распутина, сибиряка и художника слова: «О Байкале осталось столько восторженных отзывов, что из них можно составить не одну книгу. Стократ больше осталось не записанным и, должно быть, организованное в музыку, звучит в иные дни, когда нужно ответствовать небу, дивной песней человеческого благодарствования. Долгое время поклонение Байкалу было всеобщим, хотя и затрагивало у одних прежде всего мистические чувства, у других — эстетические и у третьих — практические. Человека брала оторопь при виде Байкала, потому что он не вмещался в его представления: Байкал лежал не там, где что-то подобное могло находиться, был не тем, чем мог быть, и действовал на душу иначе, чем действует обычно «равнодушная» природа. Это было нечто особенное, необыкновенное и исключительное» 1. Записанное и незаписанное действительно звучит. Так же, как эта песня. Она сюжетна и лирична. Герой её, автор этих строк и весь народ одинаково восхищаются этим дивным озером. Разделяя это чувство, люди поют красивую песню, которая для каждого звучит по-своему.

История «Славного моря. » не закончилась. Ведь и стихотворение «Думы беглеца на Байкале», и рождённая от него песня продолжают жить. И пусть народ преобразует слова ещё и ещё, мощь и чувство, вложенные в них, останутся нетронутыми. Ведь именно из-за этого строки до сих пор передаются из уст в уста.

Думы беглеца на Байкале

Славное море, привольный Байкал.

Славный корабль, омулёвая бочка.

Ну, баргузин, пошевеливай вал,

Плыть молодцу недалечко.

Долго я звонкие цепи носил:

Худо мне было в горах Акатуя.

Старый товарищ бежать пособил,

Ожил я, волю почуя.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь:

Горная стража меня не видала,

В дебрях не тронул прожорливый зверь,

Пуля стрелка миновала.

Шёл я и в ночь, и средь белого дня,

Близ городов я проглядывал зорко.

Хлебом кормили крестьянки меня,

Парни снабжали махоркой.

Весело я на сосновом бревне

Вплавь чрез глубокие реки пускался.

Мелкие речки встречалися мне —

Вброд через них пробирался.

У моря струсил немного беглец:

Берег обширен, а нет ни корыта.

Шёл я каргой и пришёл наконец

К бочке, дресвою залитой.

Нечего думать — Бог счастья послал:

В этой посудине бык не утонет:

Труса достанет и на судне вал,

Смелого в бочке не тронет.

Тесно в ней бы жить омулям.

Рыбки, утешьтесь моими словами:

Раз побывать в Акатуе бы вам —

В бочку полезли бы сами.

Четверо суток верчусь на волне,

Парусом служит армяк дыроватый.

Добрая лодка попалася мне,

Лишь на ходу мешковата.

Близко виднеются горы и лес,

Буду спокойно скрываться за тенью,

Можно и тут погулять бы, да бес

Тянет к родному селенью.

Славное море, привольный Байкал,

Славный корабль омулёвая бочка.

Ну, баргузин, пошевеливай вал.

Плыть молодцу недалечко! 3

Приложение 2

Варианты народной песни

1.

Славное море, священный Байкал,

Славный корабль, омулёвая бочка,

Эй, баргузин, пошевеливай вал, —

Молодцу плыть недалечко.

Долго я тяжкие цепи влачил,

Долго бродил я в горах Акатуя,

Старый товарищ бежать пособил,

Ожил я, волю почуя.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь —

Горная стража меня не поймала,

В дебрях не тронул прожорливый зверь,

Пуля стрелка миновала.

Шёл я и в ночь, и средь белого дня,

Близ городов озирался я зорко,

Хлебом кормили крестьянки меня,

Парни снабжали махоркой.

Славное море, священный Байкал,

Славный мой парус — кафтан дыроватый.

Эй, баргузин, пошевеливай вал, —

Слышатся грома раскаты.

Две последние строки повторяются

(Русские песни. Сост. проф. Ив. Н. Розанов.—

М.: Гослитиздат, 1952)

2.

Славное море — священный Байкал,

Славный корабль — омулёвая бочка.

Эй, баргузин, пошевеливай вал,

Молодцу плыть недалечко.

Долго я звонкие цепи носил,

Долго бродил я в горах Акатуя.

Старый товарищ бежать пособил,

Ожил я, волю почуя.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь,

Горная стража меня не поймала.

В дебрях не тронул прожорливый зверь,

Пуля стрелка миновала.

Шёл я и в ночь, и средь белого дня,

Вкруг городов озираяся зорко,

Хлебом кормили крестьянки меня,

Парни снабжали махоркой.

Славное море — священный Байкал,

Славный мой парус — кафтан дыроватый.

Эй, баргузин, пошевеливай вал,

Слышатся бури раскаты.

Славное море — священный Байкал,

Славный корабль — омулёвая бочка.

Эй, баргузин, пошевеливай вал,

Молодцу плыть недалечко.

Запись Д. Давыдова

(Очи чёрные: Старинный русский романс.—

М.: Изд-во Эксмо, 2004)

3.

Славное море — священный Байкал,

Славный корабль — омулёвая бочка.

Эй, баргузин, пошевеливай вал, —

Плыть молодцу недалечко.

Долго я звонкие цепи влачил,

Душно мне было в норах Акатуя,

Старый товарищ бежать пособил —

Ожил я, волю почуя.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь:

Горная стража меня не поймала,

В дебрях не тронул прожорливый зверь,

Пуля стрелка миновала.

Шёл я и в ночь, и средь белого дня,

Вкруг городов озираяся зорко,

Хлебом кормили крестьянки меня,

Парни снабжали махоркой.

Славное море — священный Байкал,

Славный мой парус — кафтан дыроватый.

Эй, баргузин, пошевеливай вал —

Слышатся бури раскаты.

(Шедевры русского романса. Ред.-сост. Н. В. Абельмас.—

М.: АСТ, Донецк: Сталкер, 2004.)

1. Байкальская земля. http://baikal.irkutsk.ru/php/statya.php?razdel=baikal&nomer=16.txt

2. Суханов О. Автор гимна Байкалу — Дмитрий Давыдов. Номер один.— 9 ноября 2005 — с. 9.

3. Русские песни и романсы. Вступ. статья и сост. В. Гусева.—М.: Худож. лит., 1989.— с. 128.

4. Славянский фольклор. Сост. Н. И. Кравцов, А. В. Кулагина.— М: Изд-во Московского университета, 1987.— с. 276.

Голосование

Выберите название/тему следующего раздела проекта «Вещество»

Журналы

Журналы, публикация которых на сайте прекращена:

Источник