- Слои земной коры мирового океана

- Континентальная и океаническая кора

- Океаническая кора: основные свойства, строение и глобальная геологическая роль

- Общая характеристика

- Тектоника плит и возраст коры

- Чем и как сложена земная кора под океанами

- «Конвейер» океанического дна

- Океанический тип коры в круговороте вещества и в тепловом балансе Земли

- Глава II. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ ПОД ОКЕАНАМИ

Слои земной коры мирового океана

Континентальная и океаническая кора

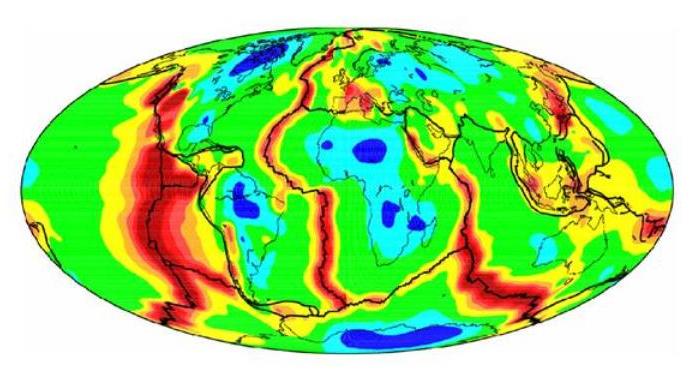

Основываясь на современных данных, можно утверждать, что впадины Мирового океана со средней толщиной слоя воды всего около 4 км отчетливо проявляются в особенностях строения верхних слоев планеты глубиной даже в сотни километров!

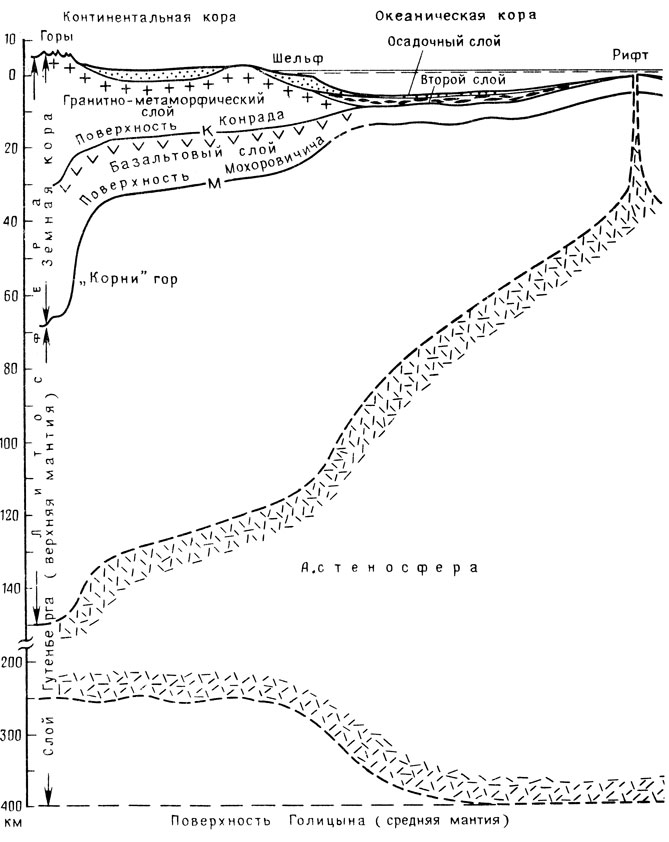

Особенно хорошо видны различия в строении континентальной и океанической коры (рис. 29).

Рис. 29. Схема строения континентальной и океанической коры и литосферы

В разрезе континентальной коры выделяются две резкие границы с заметными скачками плотности и скорости распространения упругих волн, разделяющие кору на три слоя. Верхний слой осадочный, сложен практически неметаморфизованными осадочными породами, распространен неповсеместно и в основном выполняет впадины континентальной литосферы. Средняя мощность слоя около 3 км, средняя плотность пород примерно равна 2,5 г /см 3 , а скорость упругих волн изменяется в пределах 2-5 км /с.

Ниже залегает так называемая консолидированная кора, или фундамент континентов, сложенный в основном магматическими и метаморфическими породами. Состоит консолидированная кора из двух слоев, разделенных поверхностью Конрада, залегающей на глубинах 10-20 км. Верхний слой довольно часто обнажается на поверхности Земли и во многих местах вскрыт глубокими скважинами под слоем осадков, поэтому он сравнительно хорошо изучен. Представлен этот слой в основном кислыми магматическими породами (с высоким содержанием кремнезема), типичным представителем которых является гранит. Поэтому слой называют гранитно-метаморфическим, учитывая участие и метаморфических пород. Характерной особенностью гранитно-метаморфического слоя является его повышенная радиоактивность по сравнению с другими слоями земной коры.

Мощность гранитно-метаморфического слоя изменяется от 30-35 км в пределах складчатых областей до 10-15 км на равнинах. Главной особенностью гранитно-метаморфического слоя является то, что он участвует в строении только континентов, выклиниваясь к их периферии. Средняя мощность слоя на континентах составляет 17 км при значениях плотности 2,6-2,8 г /см 3 и скорости распространения упругих волн 5,5-6,5 км /с.

Ниже поверхности Конрада, под гранитно-метаморфическим слоем, наблюдается возрастание плотности пород и скорости упругих волн. Значения этих параметров близки к измеряемым в основных магматических породах (с пониженным содержанием кремнезема), наиболее распространенным представителем которых является базальт. Поэтому с некоторой долей условности этот слой континентальной коры, нигде на поверхности Земли не обнажающийся и не вскрытый пока глубокими скважинами, называется базальтовым. Мощность базальтового слоя на континентах изменяется от 25-30 км под горными сооружениями до 5-10 км на периферии континентов и в среднем составляет 15 км. Плотность пород базальтового слоя достигает 2,9-3,3 г /см 3 , а скорость упругих волн в них — 6,4-7,3 км /с. В участках наиболее глубокого залегания базальтового слоя в его основании иногда выделяется эклогит-гранулитовый слой мощностью около 5 км с еще более высоким значением скорости упругих волн — до 7,4-7,7 км /с.

В целом континентальная кора характеризуется обратным соответствием рельефа и мощности, т. е. горным сооружениям соответствуют утолщения коры до 70-80 км (прогибы поверхности Мохоровичича) и, наоборот, равнинам и низменностям отвечают участки более тонкой коры мощностью всего 12-15 км. Средняя мощность континентальной коры составляет 33 км.

Океаническая кора резко отличается от континентальной рядом особенностей.

Как и континентальная, океаническая кора, состоит из трех слоев, но представлены они другими породами.

Верхний слой, как и на континентах, — осадочный, имеет неповсеместное распространение, выполняет углубления рельефа, представлен рыхлыми, несцементированными осадками плотностью около 2,3 г /см 3 и средней мощностью около 700 м. Наибольшей мощности, как уже отмечалось, океанические осадки достигают в пределах континентального шельфа и у подножия континентального склона, на периферии континентов, при приближении к гребню срединно-океанических хребтов осадки выклиниваются. Скорость распространения упругих волн в океаническом осадочном слое невелика и составляет всего 1,5-1,8 км /с.

Ниже залегает так называемый второй слой океанической коры, не имеющий аналога в разрезе континентов. Этот слой сложен в основном продуктами подводных вулканических извержений, в составе которых преобладают толеитовые базальты с низким содержанием кремнезема. Вблизи вулканических островов толеитовые базальты сменяются щелочными, с более высоким содержанием двуокиси кремния. И наконец, на периферии океанов толеитовые базальты замещаются андезитами островных дуг с еще более высоким содержанием кремнезема.

По-видимому, кроме базальтов, в составе второго слоя присутствуют также и редкие прослои уплотненных осадков, о чем свидетельствует значительный диапазон изменения скорости упругих волн — от 2,1 до 5,5 км /с.

Второй слой океанического дна распространен практически повсеместно (за исключением рифтовых долин в осевых частях срединно-океанических хребтов) и образует фундамент или базальтовое ложе океанов. Средняя плотность пород фундамента составляет 2,55 г /см 3 .

И наконец, в основании океанической коры залегает третий, или океанический, слой, сложенный, по-видимому, серпентинитами — продуктами взаимодействия пород мантии с океанической водой. Слой имеет удивительно постоянную мощность около 5 км, а значения плотности — 2,9 г /см 3 и скорости упругих волн — 6,5-7,1 км /с позволяют считать его, хотя и не очень уверенно, аналогом базальтового слоя континентальной коры.

Общая мощность океанической коры, таким образом, составляет около 7,5 км. При этом «зеркальное» соответствие рельефа положению поверхности Мохоровичича, выявленное на континентах, отмечается здесь также вблизи крупных островов, архипелагов островов и микроконтинентов, которым обычно соответствуют утолщения океанической коры. И только для срединно-океанических хребтов характерна противоположная связь рельефа и мощности. Здесь участкам воздымания коры при приближении к осевой зоне срединно-океанических хребтов соответствуют участки сокращения мощности коры, вплоть до ее выклинивания в рифтовой долине.

Эта же особенность характерна и для слоя Гутенберга — верхней мантии. Консолидированная часть слоя под континентами простирается до глубин 120-150 км; в пределах океанических впадин мощность литосферы убывает от 75-85 км на периферии континентов до 25-30 км в пределах срединно-океанических хребтов. Более того, в их осевой части астеносфера подходит непосредственно ко дну рифтовой долины.

И совершенно противоположное отмечается в нижней части слоя Гутенберга. Если под континентами подошва астеносферы залегает на глубинах 220-250 км, то под океаном она практически достигает поверхности Голицына на глубине 410 км. Таким образом, мощность астеносферы под континентами составляет около 100 км и менее, а под океанами она возрастает до 300-350 км.

Следовательно, различия в строении континентальной и океанической коры характерны и для верхней мантии: на астеносфере переменной мощности «плавают» литосферные плиты различной толщины — континентальные мощностью 120-150 км и океанические мощностью около 60 км.

Источник

Океаническая кора: основные свойства, строение и глобальная геологическая роль

Отличительной чертой земной литосферы, связанной с феноменом глобальной тектоники нашей планеты, является наличие двух типов коры: материковой, слагающей континентальные массивы, и океанической. Они различаются составом, строением, мощностью и характером преобладающих тектонических процессов. Важная роль в функционировании единой динамичной системы, которую представляет собой Земля, принадлежит океанической коре. Для выяснения этой роли прежде всего необходимо обратиться к рассмотрению присущих ей особенностей.

Общая характеристика

Океанический тип коры образует крупнейшую геологическую структуру планеты – ложе океана. Эта кора имеет небольшую толщину – от 5 до 10 км (для сравнения, мощность коры континентального типа в среднем составляет 35–45 км и может достигать 70 км). Занимает она около 70% общей площади поверхности Земли, но по массе почти вчетверо уступает материковой коре. Средняя плотность пород близка к 2,9 г/см 3 , то есть выше, чем у материков (2,6–2,7 г/см 3 ).

В отличие от обособленных блоков материковой коры, океаническая представляет собой единую планетарную структуру, которая, однако, не является монолитной. Литосфера Земли расчленена на ряд подвижных плит, сформированных участками коры и подстилающей ее верхней мантии. Океанический тип коры присутствует на всех литосферных плитах; существуют плиты (например, Тихоокеанская или Наска), не имеющие континентальных массивов.

Тектоника плит и возраст коры

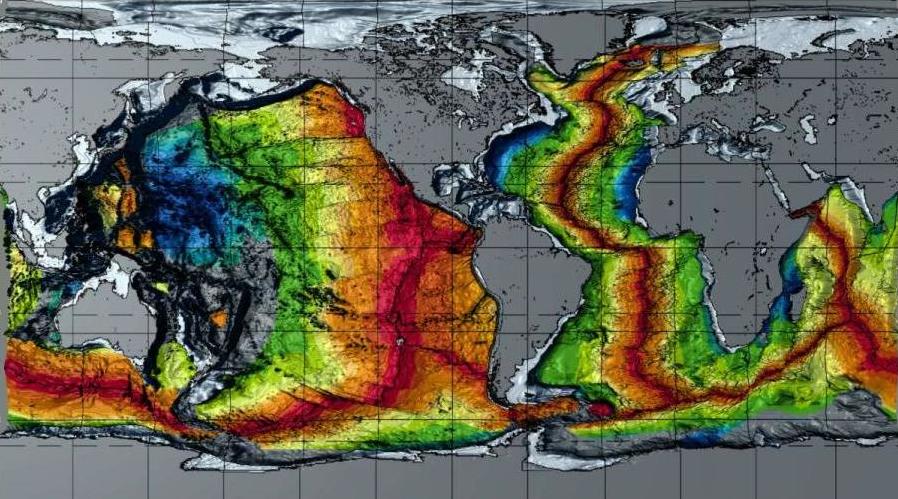

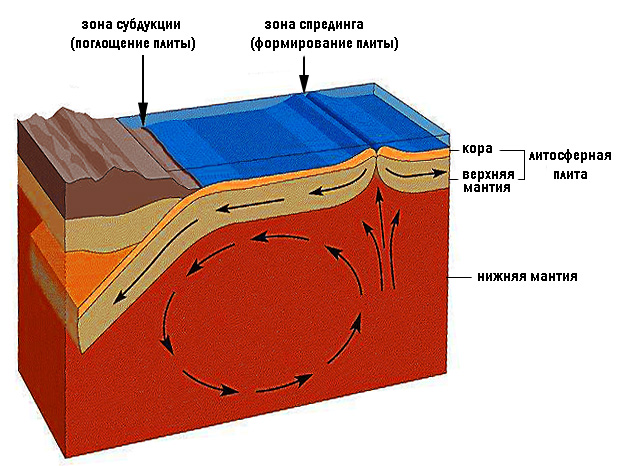

В океанической плите различают такие крупные структурные элементы, как стабильные платформы – талассократоны – и активные срединно-океанические хребты и глубоководные желоба. Хребты – это участки спрединга, или раздвигания плит и образования новой коры, а желоба – зоны субдукции, или поддвига одной плиты под край другой, где кора уничтожается. Таким образом, происходит непрерывное ее обновление, в результате чего возраст древнейшей коры данного типа не превышает 160–170 млн лет, то есть она сформировалась в юрском периоде.

С другой стороны, следует иметь в виду, что океанический тип появился на Земле раньше, чем континентальный (вероятно, на рубеже катархей — архей, около 4 млрд лет назад), и характеризуется гораздо более примитивным строением и составом.

Чем и как сложена земная кора под океанами

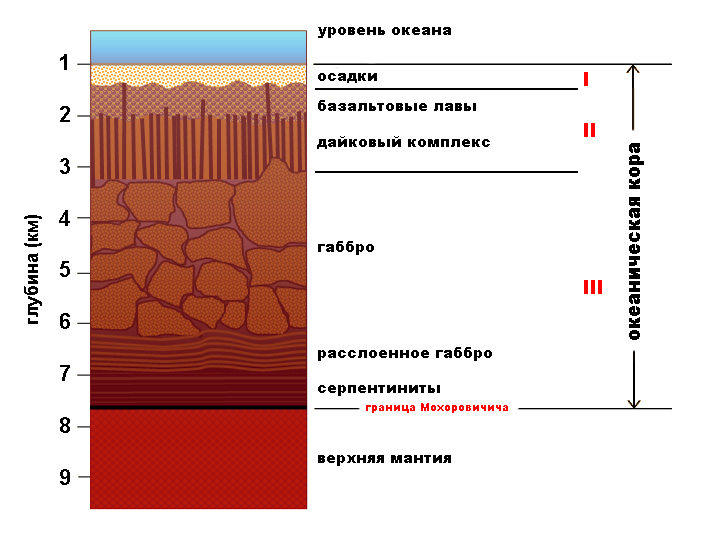

В настоящее время выделяют обычно три основных слоя океанической коры:

- Осадочный. Образован он в основном карбонатными породами, частично – глубоководными глинами. Вблизи склонов материков, особенно у дельт крупных рек, присутствуют и терригенные осадки, поступающие в океан с суши. В этих районах мощность осадков может составлять несколько километров, но в среднем она невелика – около 0,5 км. Вблизи срединно-океанических хребтов осадки практически отсутствуют.

- Базальтовый. Это излившиеся, как правило, под водой, лавы подушечного типа. Кроме того, к данному слою относят расположенный ниже сложный комплекс даек – особых интрузий – долеритового (то есть также базальтового) состава. Средняя толщина его 2–2,5 км.

- Габбро-серпентинитовый. Сложен интрузивным аналогом базальта – габбро, а в нижней части – серпентинитами (метаморфизованными ультраосновными породами). Мощность этого слоя, согласно сейсмическим данным, достигает 5 км, а иногда и более. Подошва его отделена от подстилающей кору верхней мантии особой поверхностью раздела – границей Мохоровичича.

Строение океанической коры свидетельствует о том, что, по сути, это образование можно в некотором смысле рассматривать как дифференцированный верхний слой земной мантии, состоящий из ее раскристаллизованных пород, который перекрыт сверху тонким слоем морских осадков.

«Конвейер» океанического дна

Понятно, почему в составе этой коры мало осадочных пород: они просто не успевают накопиться в значительных количествах. Разрастаясь от спрединговых зон в районах срединно-океанических хребтов благодаря поступлению горячего мантийного вещества в ходе конвекционного процесса, литосферные плиты как бы уносят океаническую кору все дальше от места формирования. Их увлекает горизонтальный участок все того же медленного, но мощного конвективного течения. В зоне субдукции плита (и кора в ее составе) погружается обратно в мантию уже как холодная часть этого потока. Значительная часть осадков при этом сдирается, сминается и в конечном счете идет на прирост коры материкового типа, то есть на сокращение площади океанов.

Океаническому типу коры присуще такое интересное свойство, как полосовые магнитные аномалии. Эти чередующиеся участки прямой и обратной намагниченности базальта параллельны зоне спрединга и располагаются симметрично по обе стороны от нее. Они возникают при кристаллизации базальтовой лавы, когда она приобретает остаточную намагниченность в соответствии с направлением геомагнитного поля в ту или иную эпоху. Поскольку оно многократно испытывало инверсии, направление намагниченности периодически менялось на противоположное. Данное явление используется при палеомагнитном геохронологическом датировании, а полвека назад оно послужило одним из самых веских аргументов в пользу правильности теории тектоники плит.

Океанический тип коры в круговороте вещества и в тепловом балансе Земли

Участвуя в процессах тектоники литосферных плит, океаническая кора является важным элементом долговременных геологических циклов. Таков, например, медленный мантийно-океанический круговорот воды. В мантии содержится очень много воды, и немалое количество ее поступает в океан при формировании базальтового слоя молодой коры. Но за время своего существования кора, в свою очередь, обогащается благодаря формированию осадочного слоя водой океанов, значительная доля которой, частично в связанном виде, уходит в мантию при субдукции. Аналогичные циклы действуют и для других веществ, например, для углерода.

Тектоника плит играет ключевую роль в энергетическом балансе Земли, обеспечивая медленный перенос тепла от горячих внутренних областей и теплоотдачу с поверхности. Притом известно, что за всю геологическую историю планета отдала до 90% тепла именно через тонкую кору под океанами. Если бы не работал этот механизм, Земля избавлялась бы от излишка тепла иным путем – возможно, подобно Венере, где, как предполагают многие ученые, происходило глобальное разрушение коры при прорыве на поверхность перегретого вещества мантии. Таким образом, значение океанической коры для функционирования нашей планеты в пригодном для существования жизни режиме также исключительно велико.

Источник

Глава II. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ ПОД ОКЕАНАМИ

Для построения полноценной генетической классификации рельефа кроме морфологических признаков необходимы также данные о внутреннем строении классифицируемых объектов.

Известно, что Земля в разрезе имеет слоистую структуру. Внешнюю, твердую оболочку, сложенную кристаллическими и осадочными породами и образующую поверхность нашей планеты, называют земной корой. Геофизические исследования в океанах показали, что земная кора под океанами неодинакова по строению и мощности. Нижней границей земной коры считают поверхность Мохоровичича. Она выделяется по резкому возрастанию скоростей продольных сейсмических волн до 8 км/с и более. В пределах земной коры скорости упругих волн ниже этой величины. Ниже поверхности Мохоровичича располагается верхняя мантия Земли.

Выделяется несколько типов земной коры. Наиболее резкие различия отмечаются в строении земной коры материкового и океанического типов.

Земная кора материкового типа.По модели, предложенной Уорзеллом и Шербетом в 1965, средняя мощность земной коры материкового типа 35 км. По скорости распространения упругих волн в ней выделяют три слоя:

1) осадочный (скорости менее 5 км/с, мощность от нескольких сотен метров до 2 км);

2) гранитный (скорости около 6 км/с, мощность 15 – 17 км) и

3) базальтовый (скорости 6,5 – 7,2 км/с, мощность 17 – 20 км).

Отличительным слоем материковой коры является гранитный с плотностью вещества 2,7 г/см 3 .

В геофизических работах обычно подчеркивается условность названий слоев «гранитный» и «базальтовый». Гранитный слой не обязательно состоит только из гранитов. Скорости прохождения упругих волн через него указывают лишь на то, что он состоит из пород, аналогичных по плотности гранитам, – гнейсов, гранодиоритов, кварцитов и некоторых других плотных кристаллических пород (магматических и метаморфических), объединяемых обычно под названием «кислые» породы вследствие значительного содержания в них (более 60%) кремнекислоты.

Скорость сейсмических волн в базальтовом слое свидетельствует о том, что он сложен породами, имеющими плотность 3,0 г/см 3 . Эта плотность соответствует базальтам, а также другим основным породам (габбро и др..), которые отличаются пониженным содержанием кремнезема (менее 50%) и повышенным – окислов различных металлов.

Материковая кора широко представлена в пределах морей и океанов. Она слагает шельф, материковый склон, характерна для материкового подножия. В среднем нижняя граница ее распространения проходит примерно в пределах изобат 2 – 3,5 км, но местами отклонения от этой глубины весьма велики. Так, у подводной окраины Североамериканского материка в Атлантическом океане граница материковой коры находится на глубине более 4 км, а в Черном море – порядка 1800 м.

Океанический и рифтогенальный типы земной коры. Земная кора океанического типа в общем виде характеризуется следующим строением. Верхнюю ее часть составляет слой воды океана со средней толщиной 4,5 км и скоростью упругих волн 1,5 км/с, плотностью 1,03 г/см 3 . За ним следует слой неуплотненных осадков мощностью 0,7 км, со скоростью упругих волн 1,5 – 4,5 км/с и средней плотностью 2,3 г/см 3 . Под этим слоем залегает так называемый второй слой со средней мощностью 1,7 км, скоростью упругих волн 5,1 – 5,5 км/с и плотностью 2,55 г/см 3 . Под ним лежит базальтовый слой, по существу не отличающийся от того, который образует нижнюю часть континентальной коры. Средняя мощность его 4,2 км. Таким образом, общая средняя мощность океанической коры без слоя воды всего 6,6 км, т. е. примерно в 5 раз меньше мощности материковой коры. Существенных различий в строении океанической коры под различными океанами не наблюдается.

Под срединно-океаническими хребтами земная кора настолько специфична по строению, что ее следует выделить в качестве особого типа. Под срединным хребтом Атлантического океана выделяется довольно тонкий и непостоянный по простиранию слой рыхлых осадков, залегающий главным образом в понижениях между гребнями и грядами срединного хребта. Ниже следует слой со скоростями упругих продольных волн 4,5 – 5,8 км/с. Мощность его очень изменчива – от нескольких сотен метров до 3 км. Под ним залегают породы повышенной плотности со скоростями продольных волн 7,2 – 7,8 км/с, т. е. значительно большими, чем в базальтовом слое, но меньшими, чем на границе Мохоровичича. Последняя практически здесь не выделяется. Складывается впечатление, что под срединными хребтами земная кора не имеет четко выраженной нижней границы и в целом образована более плотным веществом, чем базальтовый слой океанической коры.

Высказывается предположение, что земную кору под срединными хребтами слагают видоизмененные разуплотненные породы верхней мантии, которые здесь как бы частично замещают базальтовый слой. Полагают, что гребни срединных хребтов представляют собой зоны развития рифтовых структур, образующихся в результате нарушений земной коры под мощным давлением восходящих потоков вещества из верхней мантии. Бурение в областях гребней срединных хребтов показало, что здесь распространены и базальты, и ультраосновные серпентинизированные породы, слагающие верхнюю мантию. Таким образом, повышенная плотность нижнего слоя может быть объяснена смешением материала базальтового слоя и верхней мантии. Описанные свойства характеризуют глубинное строение срединных хребтов и их гребневой части. По мере удаления от нее крылья или фланги хребта постепенно утрачивают эти свойства, происходит постепенный переход к типичной океанической коре.

В последнее время на фоне возрастающей популярности гипотезы «новой глобальной тектоники» намечается тенденция к пересмотру взглядов на происхождение и состав океанической земной коры, к поискам ее генетической связи с процессами, происходящими в рифтовых зонах срединно-океанических хребтов. По этим представлениям, океаническая кора имеет не базальтовый, а серпентинитовый состав и формируется в рифтовых зонах срединно-океанических хребтов постепенно, в ходе расползания плит литосферы в обе стороны от рифтовой зоны, распространяясь на все пространство ложа океана. Безоговорочному признанию этих представлений препятствуют некоторые довольно веские данные. В частности, трудно объяснить, почему слой с повышенной плотностью (7,2 – 7,8 км/с) не имеет сплошного распространения в пределах ложа океана, а встречается лишь в рифтовых зонах срединных хребтов и под некоторыми (но не срединными) поднятиями дна, если в формировании океанической коры участвуют главным образом продукты серпентинизации ультраосновных пород.

Геосинклинальный тип земной коры. Большой сложностью строения отличается земная кора под переходными зонами. В котловинах окраинных морей, входящих составными частями в эти зоны, шельф и материковый склон обычно сложены материковой корой, а глубоководная часть дна котловины – корой, по своему составу близкой к океанической, но отличающейся от нее значительно большей мощностью базальтового и осадочного слоев. Особенно резко возрастает толщина осадочного слоя. Второй слой обычно не выделяется резко, а происходит как бы постепенное уплотнение осадочного слоя с глубиной. Этот вариант земной коры был назван. Под островными дугами в одних случаях обнаруживается материковая земная кора, в других – субокеаническая, в третьих – субматериковая,отличающаяся отсутствием резкой границы между гранитным и базальтовым слоями и общей сокращенной мощностью. Так, типичная континентальная кора слагает Японские острова, южная часть Курильской островной дуги сложена субконтинентальной корой, а Малые Антильские и Марианские острова – субокеанической.

Сложное строение имеет земная кора и под глубоководными желобами. Обычно борт желоба, который одновременно является склоном островной дуги, образован корой того типа, который характерен для островной дуги, противоположный борт – океанической корой, а дно желоба – субокеанической.

Интересно, что на островных дугах мы также встречаемся с выходами ультраосновных, обычно сильно серпентинизированных пород такого же состава и облика, что и гипербазиты рифтовых зон срединно-океанических хребтов. Это со всей очевидностью свидетельствует о том, что магматические процессы в переходных зонах, как и на срединно-океанических хребтах, генетически связаны с процессами в мантии и, в частности, с восходящими движениями глубинного вещества верхней мантии.

Таким образом, строение земной коры в пределах переходной зоны отличается большой неоднородностью, мозаичностью, которая в целом очень хорошо согласуется с резкой дифференциацией рельефа переходной зоны. Дифференциация рельефа и строения земной коры отражает высокую динамичность процессов развития земной коры в пределах этих зон и может служить основанием для выделения четвертого типа земной коры, присущего переходной зоне. Его можно назвать геосинклинальным типом, так как по всем признакам строения и геодинамики переходные зоны в предлагаемом здесь понимании – современные геосинклинальные области.

Планетарные морфоструктуры дна мирового океана.

В геоморфологии формы рельефа, соответствующие определенному типу геологической структуры, принято называть морфоструктурами. Каждый тип земной коры соответствует крупнейшим тектоническим структурам или геотектурам Земли.

На основе современных тектонических представлений, распространяющихся не только на континенты, но и на океаны, можно тектоническими структурами высшего порядка (геотектурами) считать следующие:

1) материковые платформы;

2) геосинклинальные области,

3) талассократоны (структуры, характеризующиеся океаническим типом земной коры, образующие ложе океана),

4) георифтогенали (подвижные пояса в пределах океанов, образующие срединно-океанические хребты с рифтогенальной земной корой).

Перечисленные крупнейшие элементы рельефа – материковые выступы (в океане – их подводные окраины), ложе океана, срединно-океанические хребты и переходные зоны (области) – являются морфоструктурами наивысшего порядка. Что это морфоструктуры наивысшего порядка, видно из следующих классификационных признаков: 1) они не могут быть объединены иначе, чем в единое целое, т. е. объединение названных четырех элементов в какие-либо два или три элемента невозможно; 2) любой другой элемент рельефа поверхности Земли является составной частью какого-либо из названных. Говоря о соответствии каждого из типов земной коры определенному типу планетарной морфоструктуры, имеется в виду общее соответствие, допуская те или иные частные несовпадения , границ типов земной коры и планетарных морфоструктур.

Размеры планетарных морфоструктур и составляющих их морфоструктур первого порядка дает табл. .

Основные вехи геологической истории океана с позиции «новой глобальной тектоники».Наиболее известная схема палеогеографической реконструкции этих позиций приведена в работе Р. Дитца и Дж. Холдена (Новая глобальная тектоника, 1974). Авторы исходят из того, что около 200 млн. лет назад все континенты были соединены в единый суперматерикПангею. Пангея была реконструирована путем совмещения контуров современных материков по изобате 2 тыс. м . Единый континент был окружен океаном Панталасса, залив которого – море Тетис (предшественник Средиземного моря) вторгался в пределы суши между современными Евразией и Африкой. Материки, объединенные в Пангею, располагались в общем восточнее и южнее своего нынешнего положения, так что площадь суши, находившейся в Южном и Северном полушариях, была примерно одинаковой.

Предположительно раскол Пангеи произошел не ранее 200 млн. лет назад. Одновременно с образованием разломов начался дрейф литосферных плит и расположенных на них континентов. Спустя 20 млн. лет после начала дрейфа, к концу триаса, Пангея была разделена широтным рифтом на две группы материков: северную – Лавразию, и южную –Гондвану . Последняя также начала распадаться благодаря образованию рифта, отделившего Африкано-Южноамериканский блок от Австрало-Антарктического, началось «раскрытие» Индийского океана. В юрском периоде зародилась рифтовая зона, по которой произошло «раскрытие» Северной Атлантики в результате дрейфа Северной Америки в северо-западном направлении. Море Тетис на востоке начало сужаться вследствие поворота Африканского континента против часовой стрелки и движения Индостанской глыбы к северу. Здесь происходило поддвигание части литосферной плиты под Евроазиатский континент. В дальнейшем в кайнозое, когда материки сблизились, субдукция сменилась короблением краевых зон Евразии и Индостана, что привело, в частности, к образованию горных цепей Гималаев.

Южная часть Атлантики начала раскрываться 135 млн. лет назад, в конце юры. Рифтовая зона, от которой началось раздвижение Африки и Южной Америки, как полагают, напоминала современное Красное море, Атлантический океан принял знакомые нам очертания, вероятно, к концу мела (65 млн. лет назад). Нераскрытой оставалась только самая северная его часть и Северный Ледовитый океан.

В Тихом океане в юрское и меловое время, по-видимому, существовала система глубоководных желобов, поглощающих литосферные плиты Северной и Южной Америки. Двигаясь на запад, Северная Америка надвинулась на существовавшие здесь глубоководные желоба и перекрыла их. Южная Америка, достигнув Андского (Перуанско-Чилийского) желоба, не закрыла его, а начала сдвигать его к западу. В кайнозое материки заняли современные позиции.

Источник