- «Хождение за три моря»: первый русский приключенческий роман

- Немного об авторе

- Открытие рукописи Никитина

- Исторические и географические сведения в книге Никитина

- Историческое значение «Хождения за три моря»

- 8. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина

- Читайте также

- 5. 2. 1. Где находился Китай во времена Афанасия Никитина

- СОВРЕМЕННИК АФАНАСИЯ НИКИТИНА

- 3.1. «Хожение за три моря Афанасия Никитина»

- 10.2.1. Где находился Китай во времена Афанасия Никитина

- 3.1. «Хожение за три моря Афанасия Никитина»

- «Хожение за три моря» Афанасия Никитина

- 2. Летописи. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина

- «ХОЖЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»

- «ХОЖЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» АФАНАСИЯ НИКИТИНА « «ХОЖЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» АФАНАСИЯ НИКИТИНА» (извлечения). И есть тут Индийская страна, и люди ходят все голые: голова не покрыта, груди голы, волосы в одну косу плетены. детей родят каждый год, и детей у них много. Мужи и жёны — все черны. Куда бы я ни пошел, так за мной 4. «Хожение» Афанасия Никитина 4. «Хожение» Афанасия Никитина Выше уже говорилось о том, что конфликт между этими двумя методами наиболее последовательно сказался в «прагматических текстах» – в первую очередь в отчетах и дневниках путешественников. В них, конечно, было бы бесполезно искать 86. ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ АФАНАСИЯ НИКИТИНА 86. ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ АФАНАСИЯ НИКИТИНА Тверской купец Афанасий Никитин совершил путешествие в Индию за три моря: Черное или Стамболийское, Каспийское» или Дербентское (Хвалинское), Гиндустанское или Индейское, в 1466–1472 гг. Ему принадлежит первое в европейской Хожение Зосимы Хожение Зосимы В Царьграде при де Ланнуа побывал русский человек.Зосима, иеродиакон Троице-Сергиевской лавры, посетил Царьград дважды — в 1414 и 1420–1421 годах.Впервые Зосима ездил к Мануилу по такому поводу. Владыка Византии уже предчувствовал закат своей державы и По следам Афанасия Никитина По следам Афанасия Никитина В Индии же к тому времени успел побывать в 1469–1472 годах Афанасий Никитин, узнавший там о Цейлоне, Китае, стране Пегу (Бирме) и о других дальних землях. Афанасий изучал рынки города Бидара и великое торжище в Алланде, где продавались татарские и § 15. ПУТЕШЕСТВИЕ АФАНАСИЯ НИКИТИНА В ИНДИЮ § 15. ПУТЕШЕСТВИЕ АФАНАСИЯ НИКИТИНА В ИНДИЮ Благополучие Тверского княжества во многом зависело от развития торговли. Активных и предприимчивых тверских купцов знали по всей Руси, в Литве, Золотой Орде, генуэзских колониях в Крыму.Далёкие странствия купцов за пределы Источник

- 4. «Хожение» Афанасия Никитина

- 86. ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ АФАНАСИЯ НИКИТИНА

- Хожение Зосимы

- По следам Афанасия Никитина

- § 15. ПУТЕШЕСТВИЕ АФАНАСИЯ НИКИТИНА В ИНДИЮ

«Хождение за три моря»: первый русский приключенческий роман

Русская средневековая литература довольно богата, и науке сегодня известны десятки и даже сотни произведений разных жанров. Особую группу составляют «хождения», то есть описания путешествий. Но у них есть еще одна общая особенность: в представлении средневековых авторов описания было достойно только паломничество, путешествие с благочестивой религиозной целью. И только тверской купец Афанасий Никитин считал иначе, оставив описание просто долгой поездки, без высоких материй.

Немного об авторе

Об Афанасии Никитине сохранилось мало сведений. Считается, что родился он в начале 1440-х годов и был сыном крестьянина, уроженцем Тверского княжества. «Никитин» – не фамилия, а «прозвание по отцу» (которого звали Никитой), ибо фамилий и отчеств в современном понимании незнатные люди тогда не имели.

Афанасий как-то сумел из крестьян выбиться в купцы, но чем он торговал – неизвестно. Он был грамотным человеком, ибо сам упоминал о наличии в багаже сундучка с книгами (большая редкость и ценность для того времени), знал персидский, татарский и арабский языки (на разговорном уровне; записи на этих языках он делал, но кириллическими буквами). Его путешествие сейчас датируют 1468-1474 годами (ранее назывались даты 1466-1472 гг.); Никитин умер, не доехав до родных мест. Это произошло примерно в 1475 году.

Записи он, вероятно, делал «по ходу дела», как дневники. Поскольку путешествовал он не в одиночку, а с разными караванами, попутчики доставили его «тетради» в Москву.

Текст записей оставляет много вопросов относительно личности автора. Так, лишь единожды упоминается совершенная Никитиным торговая операция, и та убыточная – продажа лошади. По его же словам, взятый им с собой «товар» в самом начале поездки отобрали грабители-кочевники. Соответственно, неясно, за какие средства Никитин 6 лет разъезжал по отдаленным землям. А он не только делал это, но и пользовался покровительством многих влиятельных людей.

На этом основании возникла версия, что Никитин был не купцом, а шпионом, и тогда его книга – нечто вроде отчетных записей. Однако этой теории не хватает объяснения, кто и с какой целью снарядил разведчика в столь отдаленные от Руси земли, как Индия и Персия.

Текст «Хождения» позволяет предположить, что его автор был очень свободомыслящим для своего времени человеком, едва ли не революционером. Так, Никитин все время добром вспоминает родину, но заявляет, что «эмиры русской земли несправедливы». Он признается в том, что неоднократно получал предложения сменить веру и в совершении обрядов других религий. Некоторые исследователи полагают, что он перешел-таки в другую веру, но благоразумно умолчал об этом в записях – на Руси «вероотступников» тоже отправляли на костер.

Открытие рукописи Никитина

Известно, что после смерти автора рукопись Никитина попала в Москву и оказалась в руках у некоего Василия Мамырева. В 1489 году она была скопирована в летопись, и затем несколько раз переписывалась при обновлении летописных сводов.

В научный оборот и новую литературу «Хождение» ввел Н.М. Карамзин, обнаруживший его в Троицкой летописи (рубеж XV-XVI веков). В 1818 году он привел отрывки из «Хождения» в примечаниях к тому своей «Истории». Первое полное издание «Хождения» увидело свет в 1821 году.

Исторические и географические сведения в книге Никитина

«Хождение» представляет собой описание приключений автора во время долгой поездки по отдаленным странам, а также хозяйства, быта, традиций, верований, привычек и культуры населения этих земель. Особенного внимания путешественника удостоилась Индия.

Никитин без осуждения относится к «бусурманским» верованиям и традициям, и потому достаточно объективен. География его поездки весьма обширна: Прикаспий, Кавказ, Персия, Индия, Крым. Он приводит много географических названий, указывает направление движения. Он посетил несколько десятков городов, причем некоторые – не один раз.

Соответственно, «Хождение» является ценным источником по истории средневековой Азии, а конкретно ее центральных и южных земель, а также крымских генуэзских колоний. Книга дает также много информации об образе мышления и системе ценностей продвинутого русского человека XV века. Никитин предстает в своих записях интересной личностью: он образован, энергичен, любознателен, образован, свободен от шовинизма и религиозного фанатизма.

Книга интересна и с лингвистической точки зрения. Так, некоторые ее фрагменты записаны Никитиным на смеси нескольких языков (русского, арабского, персидского, тюркского), но кириллицей. В тексте также обнаружены почти точные цитаты из Корана.

Историческое значение «Хождения за три моря»

Как обстоятельства создания произведения, так и оно само, имеют большое историческое и культурное значение. Афанасий Никитин оказался пионером сразу в нескольких культурных областях.

- Никитин первым из европейцев побывал в ряде городов Индии и Центральной Азии и оставил их описания.

- Путешественником был разведан маршрут, которым можно было (хоть и с огромным трудом) добираться из русских земель в Индию.

- Рассказ Никитина дает представление о системе ценностей образованного русского человека XV века и о перспективах русско-индийской и русско-персидской торговли на то время.

- Никитин стал пионером жанра – чисто светских путевых заметок, без религиозной подоплеки.

Однако чисто практическое значение добытых Никитиным сведений оказалось невелико. Открытый им маршрут в Индию требовал слишком много времени и затрат и был сопряжен с большим риском. Сам путешественник все время отмечал неблагоприятные обстоятельства для торговли.

По этой причине тверской купец не стал одним из ярчайших представителей эпохи великих географических открытий, а роль «первооткрывателя» Индии досталась Васко да Гаме. Он совершил свое путешествие на 25 лет позже, но морской путь был быстрее, проще и безопаснее. Поэтому торговые связи с Индией первыми установили западноевропейские морские державы (они же затем и превратили ее в колонию), а Русь не имела практической возможности воспользоваться открытиями своего первопроходца.

Источник

8. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина

8. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина

Обратимся к знаменитому произведению старо-русской литературы — «Хожение за три моря» Афанасия Никитина [95] (у Никитина слово «Хождение» написано как «Хожение»). Известно, что «„Хожение за три моря Афанасия Никитина“ было найдено Н.М. Карамзиным в библиотеке Троице-Сергиевой Лавры в составе исторического сборника XVI в., названного им Троицкой летописью» [95], с. 131. Потом было найдено еще несколько списков. Сегодня их известно шесть. Из них самым древним считается Троицкий. Мы будем пользоваться именно этим списком, найденным, повторим, не где-нибудь, а в библиотеке важнейшего русского монастыря — Троице-Сергиевой Лавры.

И вот что мы там читаем. Приведем лишь некоторые яркие цитаты. Текст начинается словами: «За молитву святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя раба своего грешнаго Афонасия Микитина сына» [95], с. 9. Ясно, что этот текст написан ПРАВОСЛАВНЫМ человеком. В основном «Хожение» написано по-русски. Однако время от времени Афанасий Никитин свободно и гладко переходит на тюркский или даже на арабский язык. Затем, столь же гладко, возвращается к русскому языку. Очевидно, что он, как и его читатели, знают несколько языков. Но не в этом главное. Главное то, что тюркский или арабский язык используется Афанасием Никитиным для РУССКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ МОЛИТВ! Или, если угодно, для исламско-православных молитв. Как бы такое словосочетание ни звучало странно в наше время.

Вот пример. Афанасий Никитин пишет: «Господи боже вседержителю, творец небу и земли! Не отврати лица от рабища твоего, яко скорбь близъ есмь. Господи! Призри на мя и помилуй мя, яко твое есмь создание; не отврати мя, Господи, от пути истиннаго и настави, мя, Господи, на путь твой правый, яко никоея же добродетели в нужи той сотворихъ тебе, Господи мой, яко дни своя преплыхъ все во зле, Господи мой, Олло перводигерь, Олло ты, карим Олло, рагым Олло, Карим Олло, рагымелло; Ахалим дулимо. Уже проидоша 4 Великыя дни в Бесерменьской земли, а христианства не оставих; дале Бог ведает, что будет» [95], с. 24.

Здесь Афанасий Никитин ПРЯМО СРЕДИ МОЛИТВЫ переходит на тюркский и арабо-персидский язык. В частности, вместо Бог пишет Олло, то есть АЛЛАХ, и так далее.

Еще пример. Никитин пишет об Индии: «К бутхану же съеждается вся страна Индейская… а съеждается к бутхану всех людей бысть азар лек вахт башет сат азаре лек. В бу[т]хану же Бут вырезан ис камени, велми велик» [95], с. 18. Далее Афанасий Никитин описывает «индийскую статую» Будды («Бута»), ПОДОБНУЮ СТАТУЕ ЮСТИНИАНА, С КОПЬЕМ В РУКЕ. Как он пишет: «аки Устьян царь Царяградскы» [95], с. 18. Обратите внимание на текст Никитина: АЗАР ЛЕК ВАХТ БАШЕТ САТ АЗАРЕ ЛЕК. В русский текст вставлена персидская фраза, означающая «всех людей бысть ТЫСЯЧУ ЛЕКОВ, ВРЕМЕНАМИ БЫВАЕТ СТО ТЫСЯЧ ЛЕКОВ» [95], с. 177.

Никаких видимых причин перейти на персидский язык в этом месте у Афанасия Никитина не было. В данном случае Никитин не передает никакого местного колорита, никого не цитирует. Просто неторопливо рассказывает свои впечатления и, сам того не замечая, переходит на персидский язык. Записывая его, кстати, РУССКИМИ буквами.

Между прочим, статуя Будды, выполненная подобно статуе византийского императора с копьем в руке, наводит на мысль, что культ «индийского БУДДЫ» впитал в себя, в частности, и культ Хана БАТЫЯ, великого завоевателя мира, см. нашу книгу «Новая хронология Руси» [5]. Поэтому Афанасий Никитин и употребляет здесь слово БУТХАН или БУТ-ХАН, то есть Батый-Хан для индийского правителя.

Еще пример арабского фрагмента у Никитина. «В неделю же да в понедельник едят единожды днем. В Индии же как пачекътуръ, а учюзе-дерь: сикишь иларсень ики шитель; акечаны иля атырьсеньатле жетель берь; булара досторъ: а куль каравашь учюзъ чар фуна хубъ бемъ фуна хубесия; капкара амь чюкъ кичи хошь. От Первати же приехал есми в Бедер» [95], с. 19.

Могут сказать, что Афанасий Никитин пользовался иностранными языками для описании чего-то иностранного. Но уже приведенные примеры ясно показывают, что это не так. Напротив, говоря о дальних странах, Афанасий Никитин в основном пользуется русскими словами. А вот ВСПОМИНАЯ О РОССИИ, он часто переходит на тюркский или арабский язык. Чего стоит например молитва Афанасия Никитина О РУССКОЙ ЗЕМЛЕ. Перечисляя виденное в разных странах, Никитин наконец с особо теплыми чувствами вспоминает о Руси (Урус). И кончает это перечисление молитвой о Русской Земле. С самого начала этой молитвы он переходит с русского языка на тюркский: «Да Подольскаа земля обилна всем; а Урус ерье таньгры сакласынъ; Олло сакла, худо сакла, будоньяда мунукыбить ерь ек-туръ; нечик Урус ери бегъляри акай тусил; Урус ерь абаданъ больсын; расте камъ деретъ. Олло, худо, Бог, Бог данъгры» [95], с. 25.

Современные комментаторы пишут: «В заключительной фразе слово „Бог“ повторено на четырех языках: арабском (Олло = Аллах), персидском (Худа), русском (Бог,) и тюркском (Данъири = Тангры). Перевод молитвы: „Русская земля да будет Богом хранима; Боже сохрани! На этом свете нет страны, подобной ей…“» [95], с. 189.

Тут уж современные историки не выдерживают. Чувствуя, что читателю нужно немедленно что-нибудь «объяснить», они начинают выкручиваться следующим образом — надо сказать, довольно неуклюже. Пишут так: «Молитва Афанасия Никитина выражает пламенную любовь к родине — Руси и одновременно осуждение ее политического строя. Вероятно, это последнее обстоятельство и ПОБУДИЛО НАШЕГО АВТОРА ИЗЛОЖИТЬ СВОЮ МОЛИТВУ НЕ ПО-РУССКИ, А ПО-ТЮРКСКИ» [95], с. 189.

Спрашивается, какое отношение имеет это «научное объяснение» к тому, что слово БОГ Афанасий Никитин пишет как АЛЛАХ? По нашему мнению никакого. Кроме того, мы видели, что Никитин переходит на тюркский, персидский или арабский язык очень часто и весьма гладко. В том числе и в молитвах. Этих мест в его произведении настолько много, что у нас нет никакой возможности все их процитировать.

Вообще, надо сказать, что современных историков текст Афанасия Никитина раздражает почти на каждом шагу. Историки почему-то убеждены, что они знают средневековую историю куда лучше, чем современник и свидетель Афанасий Никитин. Поэтому они обрушиваются на него с самыми разнообразными обвинениями. Вот лишь некоторые примеры.

Афанасий Никитин много пишет о буддизме и вере в «Бута». Современный комментарий таков: «НЕВОЗМОЖНО ДОПУСТИТЬ, чтобы выражение „Бут“ означало у Афанасия Никитина Будду: как известно… буддизм был совершенно вытеснен из Индии между VIII и XI вв. н. э. В XV в. Афанасий Никитин НЕ МОГ НАЙТИ в Индии ни буддистов, ни буддийского культа» [95], с. 176.

Итак, Никитин якобы имел в виду «совсем не то». Не нужно, мол, понимать его текст слишком прямолинейно. А нужно воспринимать его иносказательно. То есть так, как это устраивает современных историков.

Еще один пример. Никитин пишет про индусов: «Да о вере же их распытахъ все, и они сказывают: веруем в Адама, а Буты (то есть Будды — Авт.), кажут, то есть Адам и род его весь» [95], с. 17. В переводе это звучит так: «Я распросил все об их вере, и они говорили: веруем в Адама, а Буты, говорят, это есть Адам и весь его род» [95], с. 60. То есть, Афанасий Никитин совершенно четко указывает на связи буддийского культа с европейскими религиями. Как у Индии, так и у Европы был общий прародитель — Адам.

Комментарий современного историка здесь таков. «Слова Афанасия Никитина… основаны, по-видимому, на ПЛОХО ПОНЯТЫХ… объяснениях индуистов, у которых НЕ БЫЛО КУЛЬТА АДАМА» [95], с. 176. Опять Никитин «ничего не понял». А современные историки, через несколько сот лет после него, все точно знают. И из XX века уверенно поправляют очевидца событий XV века. Вот кто мог бы помочь Афанасию Никитину правильно разобраться в том, что он видел вокруг себя!

Стоит отметить, что Афанасий Никитин употребляет слово Иерусалим отнюдь не в современном его смысле. Сегодня мы привыкли называть Иерусалимом вполне определенный город. Однако Афанасий Никитин уверен, что Иерусалим — это слово, обозначающее главный священный город. Для разных религий, или даже для разных государств, были, по его мнению, РАЗНЫЕ ИЕРУСАЛИМЫ. Вот буквально что он пишет: «К Первоте же яздять о великомъ заговейне, къ своему Буту (то есть Будде — Авт.), тотъ ихъ Иерусалимъ, а по-бесерменьскыи Мякька (то есть Мекка — Авт.), а по-рускы Ерусалимъ (то есть Рус-Рим, Русский-Рим — Авт.), а по-индейскы Парватъ (то есть Первый, в смысле Главный — Авт.)» [95], с. 19.

Итак Никитин сообщает нам очень интересную вещь. Оказывается, и Иерусалим, и Мекка — это вовсе не названия определенных мест, а слова различных языков, означающие ОДНО И ТО ЖЕ. И переходящие одно в другое при переводе с языка на язык. Это — город, где в данный момент находится главная святыня той или иной религии. Или церковная столица. Понятно, что в разных странах эти столицы — РАЗНЫЕ. Со временем они менялись.

Кстати, именно поэтому Москву еще в конце XVI века называли Иерусалимом, то есть Русским Римом. Об этом мы подробно говорим в нашей книге «Библейская Русь». См. [1], т. 6, а также [2].

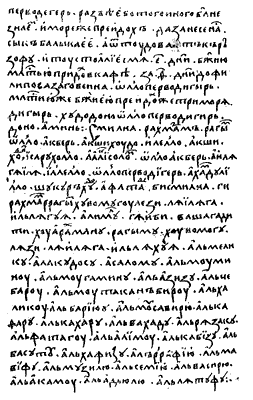

Свою книгу Афанасий Никитин завершает следующими словами. «Милостию же божиею преидохъ же три моря; дигырь худо доно, Олло перводигирь доно, аминь; смилна рахмамъ рагымъ, Олло акберь, акши худо илелло акши ходо, иса рухолло ааликсоломъ; Олло акберь аиля-гяила иллелло, Олло перводигерь ахамду лилло шукуръ худо афатадъ; бисмилна гирахмамъ ррагымъ: хувому-гулези ляиляга ильлягуя алимулъ гяиби вашагадити; хуарахману рагыму хувомоглязи ля иляга ильлягуя альмелику алакудосу асалому альмумину альмугамину альазизу альче-бару льмутаканъ биру альхалику альбариюу альмусаврию алькафару клькахару альвахаду альрязаку альфатагу альалиму алькабизуальбасуту альхафизу алъррафию альмавифу альмузилю альсемию альвасирю альакаму альадьюлю альлятуфу. Гиръ помози рабу своему» [95], с. 31–32. Фотографию этой страницы из книги Никитина см. на рис. 5.17.

Рис. 5.17. Страница из книги Афанасия Никитина (Троицкий список) с ТЮРКСКИМ текстом, записанным кириллицей. Этим текстом заканчивается книга Никитина. Взято из [95], вклейка между с. 18 и с. 19.

Здесь Афанасий Никитин использует выражения из Корана. Например, «Иса рухолло» = «Иса рух Аллах», то есть «Иисус дух Аллаха». Так об Иисусе Христе говорится в Коране [95], с. 205.

Все это совершенно не укладывается в скалигеровско-миллеровскую историю Руси. Однако прекрасно объясняется нашей реконструкцией.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

5. 2. 1. Где находился Китай во времена Афанасия Никитина

5. 2. 1. Где находился Китай во времена Афанасия Никитина Сегодня употребительны два названия: Китай и Чина – China. Считается, что это – одна и та же страна. Мы к этому привыкли. Всегда ли так было? Нет, не всегда.Берем известное «Хождение за три моря» Афанасия Никитина [46] и с

СОВРЕМЕННИК АФАНАСИЯ НИКИТИНА

СОВРЕМЕННИК АФАНАСИЯ НИКИТИНА Изучая историю знаменитого «Хожения за три моря» Афанасия Никитина (1466–1472), я решил подробнее, чем это было сделано до сих пор исследователями, раскрыть личность Василия Мамырева. Удалось установить, что Василий Мамырев, дьяк великого

3.1. «Хожение за три моря Афанасия Никитина»

3.1. «Хожение за три моря Афанасия Никитина» Мы уже отмечали поразительное на первый взгляд обстоятельство, что на русском оружии, парадном убранстве русских царей и даже на митре епископа, хранящейся в Троице-Сергиевой лавре, употреблялись АРАБСКИЕ изречения, а иногда

10.2.1. Где находился Китай во времена Афанасия Никитина

10.2.1. Где находился Китай во времена Афанасия Никитина Сегодня употребительны два названия: Китай и Чина (China). Оба они означают на разных языках ОДНО И ТО ЖЕ — современный Китай. Мы к этому привыкли. Но всегда ли так было? Нет, оказывается, не всегда. Берем известное

3.1. «Хожение за три моря Афанасия Никитина»

3.1. «Хожение за три моря Афанасия Никитина» Мы уже отмечали поразительное на первый взгляд обстоятельство, что на русском оружии, парадном убранстве русских царей и даже на митре епископа, хранящейся в Троице-Сергиевой Лавре, употреблялись арабские изречения, а иногда

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина Афанасий Никитин оставил после себя «Хожение за три моря» (Каспийское, Индийское и Черное). Однако других биографических сведений о нем нет. Кстати, неизвестна даже его фамилия, поскольку Никитин – не фамилия, а отчество. Любопытно

2. Летописи. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина

2. Летописи. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина Как и в предшествующий период, собственно-художественная литература во второй половине XV в. особо не выделялась из основной массы письменности, имевшей «деловое» — общественно-политическое, познавательное или

«ХОЖЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»

«ХОЖЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» Из XV века с нами говорит известный своей предприимчивостью тверской купец Афанасий Никитич Никитин, оставивший свои замечательные записки. Из этих записок следует, что русские купцы вели широкую торговлю с разными странами, находились в

«ХОЖЕНИЕ <157>ЗА ТРИ МОРЯ» АФАНАСИЯ НИКИТИНА <158>«

«ХОЖЕНИЕ <157>ЗА ТРИ МОРЯ» АФАНАСИЯ НИКИТИНА<158>» (извлечения). И есть тут Индийская страна, и люди ходят все голые: голова не покрыта, груди голы, волосы в одну косу плетены. детей родят каждый год, и детей у них много. Мужи и жёны — все черны. Куда бы я ни пошел, так за мной

4. «Хожение» Афанасия Никитина

4. «Хожение» Афанасия Никитина Выше уже говорилось о том, что конфликт между этими двумя методами наиболее последовательно сказался в «прагматических текстах» – в первую очередь в отчетах и дневниках путешественников. В них, конечно, было бы бесполезно искать

86. ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ АФАНАСИЯ НИКИТИНА

86. ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ АФАНАСИЯ НИКИТИНА Тверской купец Афанасий Никитин совершил путешествие в Индию за три моря: Черное или Стамболийское, Каспийское» или Дербентское (Хвалинское), Гиндустанское или Индейское, в 1466–1472 гг. Ему принадлежит первое в европейской

Хожение Зосимы

Хожение Зосимы В Царьграде при де Ланнуа побывал русский человек.Зосима, иеродиакон Троице-Сергиевской лавры, посетил Царьград дважды — в 1414 и 1420–1421 годах.Впервые Зосима ездил к Мануилу по такому поводу. Владыка Византии уже предчувствовал закат своей державы и

По следам Афанасия Никитина

По следам Афанасия Никитина В Индии же к тому времени успел побывать в 1469–1472 годах Афанасий Никитин, узнавший там о Цейлоне, Китае, стране Пегу (Бирме) и о других дальних землях. Афанасий изучал рынки города Бидара и великое торжище в Алланде, где продавались татарские и

§ 15. ПУТЕШЕСТВИЕ АФАНАСИЯ НИКИТИНА В ИНДИЮ

§ 15. ПУТЕШЕСТВИЕ АФАНАСИЯ НИКИТИНА В ИНДИЮ Благополучие Тверского княжества во многом зависело от развития торговли. Активных и предприимчивых тверских купцов знали по всей Руси, в Литве, Золотой Орде, генуэзских колониях в Крыму.Далёкие странствия купцов за пределы

Источник