- СРЕДИ́ННО-ОКЕАНИ́ЧЕСКИЕ ХРЕБТЫ́

- Срединно-океанический хребет — Mid-ocean ridge

- СОДЕРЖАНИЕ

- Глобальная система

- Описание

- Морфология

- Срединно-океанические хребты — о подводных горах нашей планеты

- Дно Мирового океана

- Подводная окраина

- Шельф

- Материковый склон

- Подножье

- Ложе океана

- Основные принципы тектоники плит

- Как формируется рельеф дна Мирового океана

- Методы исследования дна океана

СРЕДИ́ННО-ОКЕАНИ́ЧЕСКИЕ ХРЕБТЫ́

В книжной версии

Том 31. Москва, 2016, стр. 115

Скопировать библиографическую ссылку:

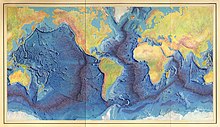

СРЕДИ́ННО-ОКЕАНИ́ЧЕСКИЕ ХРЕБТЫ́, крупнейшие формы рельефа дна Мирового ок., образующие единую планетарную систему горных сооружений протяжённостью св. 60 тыс. км (с ответвлениями до 80 тыс. км). Прослеживаются на дне всех океанов. В систему С.-о. х. входят Срединно-Атлантический, Гаккеля хребет в Сев. Ледовитом ок., Американо-Антарктический, Африкано-Антарктический, Центральноиндийский (вместе с Аравийско-Индийским хребтом), Австрало-Антарктическое поднятие, Южно-Тихоокеанский хребет, Восточно-Тихоокеанское поднятие (последнее в структурном отношении является скорее океанич. валом). Ширина от 200 до 2000 км, относит. выс. от 1000 до 5000 м (Северо-Атлантический хребет, в системе Срединно-Атлантического). Отд. вершины поднимаются над уровнем океана в виде вулканич. островов (Тристан-да-Кунья, Буве, Святой Елены и др.).

Источник

Срединно-океанический хребет — Mid-ocean ridge

Середине океана гребень ( МОР ) представляет собой морское дно горной системы формируется тектоники плит . Обычно он имеет глубину

2600 метров (8 500 футов) и возвышается примерно на два километра над самой глубокой частью океанического бассейна . Это место, где происходит распространение морского дна вдоль границы расходящейся плиты . Скорость распространения морского дна определяет морфологию гребня срединно-океанического хребта и его ширину в океаническом бассейне. Образование нового морского дна и океанической литосферы является результатом подъема мантии в ответ на разделение плит. Расплав поднимается как магма на линейной слабости между разделяющими плитами и выходит в виде лавы , создавая новую океаническую кору и литосферу при охлаждении. Первым обнаруженным срединно-океаническим хребтом был Срединно-Атлантический хребет , который представляет собой спрединговый центр, разделяющий пополам бассейны Северной и Южной Атлантики; отсюда и название «срединно-океанический хребет». Большинство океанических спрединговых центров не находятся в центре их океанической основы, но, несмотря на это, традиционно называются срединно-океаническими хребтами. Срединно-океанические хребты по всему миру связаны тектоническими границами плит, и след этих хребтов на дне океана кажется похожим на шов бейсбольного мяча . Таким образом, система срединно-океанических хребтов является самым длинным горным хребтом на Земле, достигая около 65 000 км (40 000 миль).

СОДЕРЖАНИЕ

Глобальная система

Срединно-океанические хребты мира связаны и образуют в океане хребет, один глобальный срединно-океанический хребет систему , которая является частью каждого океана , что делает его самым длинный горный хребет в мире. Непрерывный горный хребет составляет 65 000 км (40 400 миль) в длину (в несколько раз длиннее, чем Анды , самый длинный континентальный горный хребет), а общая длина системы океанических хребтов составляет 80 000 км (49 700 миль) в длину.

Описание

Морфология

В центре распространения на срединно-океаническом хребте глубина морского дна составляет примерно 2600 метров (8 500 футов). На флангах хребта глубина морского дна (или высота места на срединно-океаническом хребте над уровнем основания) коррелирует с его возрастом (возрастом литосферы, в которой измеряется глубина). Отношение глубины к возрасту может быть смоделировано охлаждением литосферной плиты или мантийного полупространства. Хорошим приближением является то, что глубина морского дна в месте на расширяющемся срединно-океаническом хребте пропорциональна квадратному корню из возраста морского дна. Общая форма хребтов является результатом изостасии Пратта : близко к оси хребта находится горячая мантия с низкой плотностью, поддерживающая океаническую кору. По мере охлаждения океанической плиты вдали от оси хребта литосфера океанической мантии (более холодная и плотная часть мантии, которая вместе с корой включает океанические плиты) утолщается, и плотность увеличивается. Таким образом, более древнее морское дно покрывается более плотным материалом и глубже.

Скорость распространения — это скорость, с которой океанский бассейн расширяется из-за расширения морского дна. Скорости могут быть рассчитаны путем картирования морских магнитных аномалий, охватывающих срединно-океанические хребты. Поскольку кристаллизованный базальт, выдавленный на оси гребня, охлаждается ниже точек Кюри соответствующих железо-титановых оксидов, в этих оксидах регистрируются направления магнитного поля, параллельные магнитному полю Земли. Ориентации поля, сохраненные в океанической коре, представляют собой запись направлений магнитного поля Земли во времени. Поскольку направление поля менялось на противоположные через известные промежутки времени на протяжении всей своей истории, характер геомагнитных инверсий в океанской коре можно использовать как индикатор возраста; учитывая возраст земной коры и расстояние от оси хребта, можно рассчитать скорость спрединга.

Скорость укрытия составляет примерно 10–200 мм / год. Медленно распространяющиеся хребты, такие как Срединно-Атлантический хребет, распространились гораздо меньше (демонстрируя более крутой профиль), чем более быстрые хребты, такие как Восточно-Тихоокеанский подъем (пологий профиль), за такое же время и похолодание и последующее батиметрическое углубление. Медленно распространяющиеся хребты (менее 40 мм / год) обычно имеют большие рифтовые долины , иногда шириной до 10–20 км (6,2–12,4 мили), и очень пересеченную местность на гребне хребта, которая может иметь рельеф до 1000 м (3300 футов). Напротив, быстрорастущие хребты (более 90 мм / год), такие как Восточно-Тихоокеанское поднятие, не имеют рифтовых долин. Скорость распространения в Северной Атлантике составляет

25 мм / год, а в Тихоокеанском регионе — 80–145 мм / год. Наивысшая известная скорость составляет более 200 мм / год в миоцене на Восточно-Тихоокеанском поднятии. Гряды, которые распространяются со скоростью Вулканизм

Срединно-океанические хребты проявляют активный вулканизм и сейсмичность . Океаническая кора находится в постоянном состоянии «обновления» в срединно-океанических хребтах в результате процессов расширения морского дна и тектоники плит. Новая магма стабильно выходит на дно океана и вторгается в существующую океаническую кору в местах разломов вдоль осей хребтов и вблизи них. Породы, составляющие кору ниже морского дна, являются самыми молодыми вдоль оси хребта и стареют по мере удаления от этой оси. Новая магма базальтового состава возникает на оси и вблизи нее из-за декомпрессионного плавления в подстилающей мантии Земли . Изэнтропическим апвеллинг твердое вещество мантии превышает солидус температуру и расплавы. Кристаллизованная магма образует новую корку базальта, известную как MORB для базальта срединно-океанического хребта, и габбро под ним в нижней части океанической коры . Базальт срединно-океанического хребта представляет собой толеитовый базальт с низким содержанием несовместимых элементов . Гидротермальные источники, подпитываемые магматическим и вулканическим жаром, являются обычным явлением в океанских центрах спрединга. Особенностью повышенных гребней является их относительно высокие значения теплового потока, в пределах от от 1 до μ кал / см2 с до примерно 10 μ кал / см2 с. ( Микрокалорий на квадратный сантиметр в секунду)

Возраст большей части коры в океанических бассейнах составляет менее 200 миллионов лет, что намного моложе возраста Земли в 4,54 миллиарда лет. Этот факт отражает процесс рециклинга литосферы в мантию Земли при субдукции. По мере удаления океанической коры и литосферы от оси хребта перидотит в подстилающей мантии литосферы охлаждается и становится более жестким. Кора и относительно жесткий перидотит под ней составляют океаническую литосферу , которая находится над менее жесткой и вязкой астеносферой .

Источник

Срединно-океанические хребты — о подводных горах нашей планеты

Срединно-океанические хребты формируются на земном шаре как гигантское ожерелье до полутора тысяч километров шириной, высота же их над котловинами бывает и три, и четыре километра. Иногда врешины выступают из глубин океана, образуя острова, чаще всего вулканические. Даже сам гребень хребта достигает ширины сто километров.

Особую красоту придают резкая расчленённость рельефа и само мелкоблоковое строение. Вдоль оси хребта обычно проходит рифтовая долина километров тридцать шириной с осевым рифтом (четырёх-пятикилометровая широкая щель высотой во много сотен метров). На дне рифта присутствуют молодые вулканы, окружённые гидротермами — горячими источниками, которые выделяют сульфиды металлов (серебро, свинец, кадмий, железо, медь, цинк).

Здесь постоянны небольшие землетрясения. Под осевыми рифтами находятся магматические камеры, связанные километровым, то есть достаточно узким, каналом с центральными извержениями на дне этой щели. Стороны хребтов намного шире гребня — на сотни и сотни километров. Они покрыты слоями лавовых осадков.

Не все звенья в системе одинаковы: некоторые срединно-океанические хребты шире и более пологи, вместо рифтовой долины имеют выступ океанической коры. Например, Восточно-Тихоокеанские поднятия, а также Южно-Тихоокеанские и некоторые другие. Каждый срединный хребет рассечён трансформными (то есть, поперечными) разломами во многих местах.

По этим разломам оси хребтов смещаются на расстояние сотен километров. Участки пересечения размываются в желоба, то есть впадины, некоторые из которых достинают до восьми километров в глубину. Самый длинный срединно-океанический хребет расположен на дне Атлантического океана. Он разделяет Северо-Американскую и Евразийскую тектонические плиты.

Длится Срединно-Атлантический хребет 18 000 километров. Это часть системы океанических хребтов в сорок тысяч километров. Состоит срединный хребет под Атлантикой из ряда чуть меньших: хребты Книповича и Мона, Исландско-Янмайетский и Рейкьянес, а также из очень больших — длиной более восьми тысяч километров Северо-Атлантический хребет и десяти с половиной тысяч километров — Южно-Атлантический.

Здесь горы настолько высоки, что образовали цепи островов: это и Азорские, и Бермудские, и даже Исландия, остров Святой Елены, остров Вознесения, Буве, Гоф, Тристан-да-Кунья и много более мелких. Геологические выкладки говорят, что образовался этот срединный хребет в Триасовый период.

Поперечные разломы смещают ось до шестисот километров. Верхний комплекс хребта состоит из толеитовых базальтов, а нижний — это амфиболиты и офиолиты. Самая выдающаяся структура в океане — протянувшиеся на шестьдесят тысяч километров Срединно-океанические хребты. Они разделили на две практически равные половины Атлантический океан, а Индийский — на три части.

В Тихом океане срединность слегка подкачала: ожерелье хребтов съехало в сторону, к Южной Америке, затем к перешейку меж континентами, чтобы уйти под материк Северной Америки. Даже в маленьком Северном Ледовитом океане есть хребет Гаккеля, где явно прослеживается тектоническая структура срединного хребта, что равнозначно срединно-океаническому поднятию.

Громадные вздутия океанского дна — это границы литосферных плит. Поверхность Земли покрыта пластинами этих плит, которым не лежится на месте: они постоянно наползают друг на друга, ломая края, выпуская магму и наращивая с её помощью новое тело.

Так, Северо-Американская плита накрыла своим краем сразу двух соседей, образовав хребты Хуан-де-Фука и Горда.

Источник

Дно Мирового океана

Рельеф дна Мирового океана представляет собой сочетание разнообразных форм поверхности дна, имеющих древнюю историю. На дне обнаруживаются равнины и горы, низменности и возвышенности, глубокие ущелья и холмы. В зависимости от глубины и расположения относительно границ материка выделяются подводная окраина и океаническое ложе.

Подводная окраина

Подводная окраина является внешней частью континента, расположенной ниже уровня Мирового океана. В ее состав входят материковая отмель или шельф, материковый склон, материковое подножье.

| Название элемента рельефа | Максимальная глубина, м | Соотношение с площадью Мирового океана, % |

|---|---|---|

| Шельф | 200 | Около 9 |

| Материковый склон | 2500-3000 | Около 15,3 |

| Материковое подножье | 4000-5000 | спорный вопрос |

Остановимя подробнее на каждом элементе рельфева и на его особенностях.

Шельф

Шельф образовался в результате разрушения подводной части континента, с которым имеет общий рельеф и геологическое строение.

Пространство шельфа находится между береговой линией и шельфовой бровкой, по которой проходит перегиб поверхности дна, поэтому глубина, указанная в таблице, условна. Например, глубина бровки в Охотском море превышает 500 м. Северные и восточные побережья Евразии, северный берег Австралии, а также Гудзонов залив имеют самый большой по площади шельф.

Материковый склон

Материковый склон ограничивается шельфовой бровкой, после которой уклон морского дна увеличивается (от 4-5° до 40-45°). Материковый склон представляет собой продолжение континента, поэтому они имеют одинаковое геологическое строение.

На поверхности склона наблюдаются уступы с обрывами и каньоны в сторону океана. Каньоны не являются продолжением материковых объектов, могут быть достаточно продолжительными и глубокими. Самый крупный подводный каньон – Багамский, с тремя ответвлениями и высотой стенок до 5 км.

Подножье

Материковое подножье образуется в процессе отложения обломочного материала, перенесенного в океан при разрушении поверхности материка. Мощность накопленных обломочных пород достигает 2-5 км.

Ширина подножья 200-300 км, однако это спорные цифры. В некоторых регионах нет четкого деления подводной окраины на составляющие.

Ложе океана

Океаническое ложе занимает всю территорию дна между окраинами материков и составляет более 50% от площади океанов. Его средняя глубина около 6000 м.

В пределах ложа океана расположены срединно-океанические хребты, горы разной высоты и формы, глубоководные котловины и желоба.

Между окраинами материков и срединно-океаническими хребтами простираются глубоководные котловины, имеющие плоскую или холмистую поверхность.

Глубоководные желоба – это самые глубокие части океанов, где океаническое ложе изгибается и опускается на большую глубину. Больше всего желобов в Тихом океане (27), их глубина от 5,4 км (Манильский) до 11 км (Марианский).

| Название океана | Название желоба | Максимальная глубина, м |

|---|---|---|

| Тихий | Марианский | 11022 |

| Тонга | 10882 | |

| Филиппинский | 10265 | |

| Кермадек | 10047 | |

| Курило-Камчатский | 9717 | |

| Атлантическмй | Пуэрто-Рико | 8742 |

| Южно-Сандвичев | 8325 | |

| Кайман | 7090 | |

| Индийский | Романги | 7856 |

| Зондский | 7209 | |

| Восточно-Индийский | 6335 |

Горы, выступающие над поверхностью океана, образуют острова. Это могут быть цепи островов с действующими вулканами или архипелаги с множеством атоллов. Атолл представляет собой конус потухшего вулкана с коралловыми постройками, образующими сплошной либо прерывистый кольцеобразный барьер.

Основные принципы тектоники плит

Отпечатки водных организмов обнаружены в породах возраста около 3,8 млрд лет, но определить, каким образом сформировалось дно первичного океана, невозможно. Процесс формирования современного океанического дна объясняет концепция тектоники плит. Рассмотрим ее основные положения.

- Наружная оболочка планеты имеет 2 оболочки – это жесткая литосфера и пластичная астеносфера.

- Литосфера состоит из плит разного размера. Астеносфера подвижна, по ее поверхности медленно перемещаются плиты. Крупные плиты (всего 8) занимают 90% поверхности планеты. Пространство между крупными плитами занимают средние и мелкие плиты.

- Плиты имеют разный состав: одни сложены континентальной корой, другие океанической, есть плиты с блоками континентальной и океанической коры.

- Границы плит представляют собой активные зоны, где происходят землетрясения, извержения вулканов, формируются разломы.

- Существуют 3 типа границ: дивергентные, конвергентные и трансформные.

Дивергентные границы характеризуются расхождением плит с образованием рифтовых зон, где из астеносферы через вулканы поступают базальтовые расплавы и формируется молодая океаническая кора. Рифт может быть океаническим и континентальным. Примером океанических рифтов служат срединно-океанические хребты. Наиболее выраженный континентальный рифт – Восточно-Африканский разлом.

Вдоль конвергентных границ происходит столкновение плит, где одна плита погружается под другую (зона субдукции), или обе дробятся, сминаются и образуют горные системы (Гималаи).

Трансформные границы характеризуются преимущественно сдвиговыми движениями при отсутствии вертикальных. Типичный пример – калифорнийский разлом Сан-Андреас.

Как формируется рельеф дна Мирового океана

С позиций тектоники плит океаническим дном называется литосферная плита, покрытая Мировым океаном. Главными тектоническими элементами океанического дна являются активные океанические окраины, срединно-океанические хребты и вулканические архипелаги вдали от побережий.

Активные океанические окраины являются зонами субдукции, где океанические плиты погружаются под континентальные или сталкиваются 2 океанических плиты с погружением одной из них. В первом случае процесс сопровождается землетрясениями, формированием прибрежных горных систем и вулканизмом на материках (Анды). Во втором случае образуются вулканические островные дуги (Курильские острова) и глубоководные желоба (Курило-Камчатский желоб) с повышенной сейсмической активностью. Смена континентальной коры на океаническую происходит между материковым подножьем и океаническим ложем.

Срединно-океанические хребты – зоны раздвижения, где рифт наблюдается в центральной части.

| Название океана | Название хребта |

|---|---|

| Атлантический | Северо-Атлантический |

| Южно-Атлантический | |

| Индийский | Аравийско-Индийский |

| Центрально-Индийский | |

| Западно-Индийский | |

| Тихий | Восточно-Тихоокеанское поднятие |

| Южно-Тихоокеанское поднятие |

Считается, что поступление молодых базальтов в зоне рифта компенсируется погружением океанической коры при субдукции.

Вулканические архипелаги вдали от побережий объясняются подъемом горячих потоков из мантии, которые расплавляют океаническую кору (Гавайи). Такие образования называют горячими точками.

Методы исследования дна океана

Существует множество методов изучения дна океана, при этом исследуются разные характеристики:

- тепловой поток, проходящий через дно;

- поля силы тяжести;

- магнитное поле;

- отражательная способность дна для получения донного рельефа (эхолот).

Используются обитаемые и необитаемые подводные аппараты, спутниковое зондирование (для шельфа). Геологическое строение дна изучается с помощью глубоководного бурения.

Источник

.jpg/170px-%C3%9Eingvellir_National_Park%2C_Bl%C3%A1sk%C3%B3gabygg%C3%B0_(6969755432).jpg)