- Материк Балтика

- Рассказ о далеком прошлом нашей земли

- Держу в руке камень и понимаю, что ему столько лет, что трудно себе вообразить эту тьму… Нет, даже не лет, а веков. Возраст куска обычного гранита, найденного на заливе, может быть около трех миллиардов лет.

- 1. Наша древняя платформа

- 2. Великий ледник

- 3. Дедушки и прадедушки Балтийского моря

- 4. Балтике и Неве всего-то четыре тысячи лет

- 5. Несколько слов о дюнах

- Это интересно

- Краткая хронология

- Схема главных этапов послеледниковой эволюции Балтийского моря

- #1

Материк Балтика

Рассказ о далеком прошлом нашей земли

Держу в руке камень и понимаю, что ему столько лет, что трудно себе вообразить эту тьму… Нет, даже не лет, а веков. Возраст куска обычного гранита, найденного на заливе, может быть около трех миллиардов лет.

И образовался он в древнейший период существования Земли — Архейскую эру, когда поверхность нашей планеты была очень горяча от вулканической деятельности и, прямо скажем, мало приветлива.

А если подобрать обломок известняка в Копорье, то в нем легко можно обнаружить отпечаток, а то и окаменевшую раковину древнего животного. Оно 400 миллионов лет назад нежилось себе на дне теплого тропического моря и знать не знало о том, что станет частью горной породы.

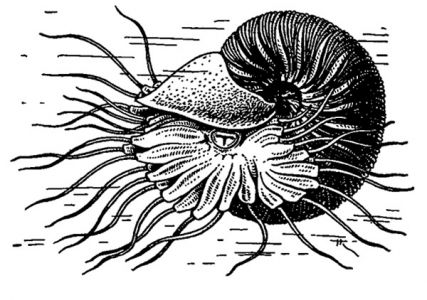

Окаменелые аммониты можно найти в известняках в Копорье

Предположительно такие аммониты появились в тропических морях около 400 миллионов лет назад и жили с девонского по меловой периоды

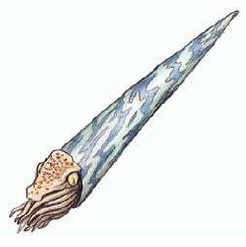

Еще один обитатель древних морей — моллюск ортоцерас достигал 2 м в длину

Раковина древнего ортоцераса в местном камне

Многометровые слои голубой кембрийской глины, залегающие в наших краях на приличной глубине, кое-где имеют выходы на поверхность. Эта замечательная субстанция, которой приписывают полезные и даже лечебные свойства, тоже образовалась в глубокой древности — около 600 миллионов лет назад.

Все эти временные расстояния невероятны. Странно представлять, что тогда и в помине не было современных материков, не говоря уж о человеке. А аммониты, отпечатки которых встречаются в копорских известняках, плавали в теплом море в то время, когда земной участок, на котором мы сейчас живем, находился в составе вовсе не Евразии, а совсем другого древнего континента и медленно пересекал линию экватора, продвигаясь из южного полушария в северное. Только около 30 миллионов лет назад этот участок приблизился к своему нынешнему месту расположения на земном шаре.

1. Наша древняя платформа

Участок континентальной коры, на котором лежит современное Балтийское море, сложился около 1,8 миллиарда лет назад и является частью устойчивой Русской тектонической платформы. Территория, соответствующая дну современной Балтики, в основном находилась выше уровня моря, хотя ее южная (то есть наша местность) часть продолжительное время была покрыта мелководными шельфовыми морями.

Балтийский участок в разное время был составной частью разных материков, названия которых звучат сказочно: Нуна, Протолавразия, Пангея, Лавразия… А некоторое время был даже отдельным материком — Балтикой. В палеозое (300-400 миллионов лет назад) вся территория современного бассейна Финского залива была покрыта морем. Осадочные отложения того времени — песчаники, пески, глины, известняки — покрывают мощной толщей (свыше 200 м) кристаллический фундамент, состоящий из гранитов, гнейсов и диабазов.

2. Великий ледник

Примерно 40 миллионов лет назад, когда контуры Европы уже в основном сложились, на месте будущего Балтийского моря возникла гигантская река, протекавшая в юго-западном направлении параллельно Скандинавским горам — приблизительно так же, как будет позднее расположено Балтийское море. В области нынешнего Финского залива располагался ее крупный приток. По берегам этой древней реки росли леса из хвойных деревьев, смола которых, как считают, превратилась в янтарь.

Около 700 тысяч лет назад эта река, как и вся северная Европа, скрылась под ледниковым щитом (рис. 1, см. ниже).

Десятки тысяч лет ледник то отступал, то наступал. В межледниковые периоды в наших краях порой становилось довольно тепло. Настолько, что успевали вырасти широколиственные леса. Напоминанием о тех временах считаются остатки реликтовых дубовых лесов, которые до сих пор можно увидеть на мысе Дубовском, в Велькотте и в Гостилицах.

3. Дедушки и прадедушки Балтийского моря

Балтика в ее современном виде по геологическим меркам довольно молода.

От 700 тысяч лет назад до наших дней. Так со временем таял ледник, сменялись древние водоемы, пока не появились знакомые очертания Балтийского моря

История нашего родного Балтийского моря и еще более родного Финского залива началась при отступлении последнего (Валдайского) ледника примерно 15 тысяч лет назад (рис. 2). Ледник был огромным — его толщина превышала 1 км. Продвигаясь по поверхности, он «проутюжил» нашу землю, сглаживая возвышенности, царапая твёрдые породы, захватывая с собой массу щебня и валунов. Считается, что каменные валуны, характерные для наших мест, принес сюда именно ледник.

По мере таяния последнего ледника возникали озёра, которые постепенно слились в единое Балтийское ледниковое озеро — пресное и очень холодное (рис. 3). Произошло это около 14 тысяч лет назад.

Позднее его воды соединились с водами Атлантического океана и около 10 тысяч лет назад образовалось соленое Иольдиевое море (рис. 4) (по названию наиболее распространённого тогда моллюска — Иольдия).

Поверхность Земли постоянно менялась, «дышала» — то поднимаясь, то опускаясь. Связь с океаном нарушилась, и около 9 тысяч лет назад на месте будущей Балтики образовалось закрытое теплое пресноводное Анциловое озеро (рис. 5) (по названию моллюска Анциллюса).

Ледник, однако, продолжал таять, уровень воды в озере поднимался, и примерно 7 тысяч лет назад оно снова соединилось с океаном. Ученые назвали этот водоем Литориновым морем (рис. 6) (по имени моллюска Литорино).

4. Балтике и Неве всего-то четыре тысячи лет

Петергофский дворец стоит не просто на 18-метровом возвышении — на краю древнего моря

Южная граница Литоринового моря практически совпадала с современными южными границами Финского залива. Так что можно достаточно уверенно сказать, что наше южное побережье в основных чертах сформировалось около 7 тысяч лет назад. Около 4 тысяч лет назад береговая линия, режим солёности и другие параметры Литоринового моря приблизились к современным и появилось Балтийское море, примерно в это же время возникла и Нева. Не так уж и давно.

Геологическими свидетелями всех этих древних морей являются террасы, обозначающие границы их берегов. Эти многометровые ступени видел каждый из нас. На краю одной из них, к примеру, стоит Большой дворец в Петергофе.

На побережье Финского залива геологи выделяют 8 террас, оставшихся от формирования древних морей. Самая низкая 1,5-2 метра — это след последнего отступления моря. Ее можно увидеть, к примеру, в Кандикюле, в Ручьях. Высота той, на которой стоит дворец в Петергофе, — 18 метров. А самая высокая терраса — это Ижорская возвышенность, 175 метров.

5. Несколько слов о дюнах

Наши дюны из белого песка, поросшие соснами, не так просты. Оказывается, на нашей территории можно наблюдать два вида формы рельефа: то, что сохранилось с доледниковых времен, и послеледниковые. В частности, ученые различают дюны двух типов. Большие дюны, сохранившиеся, как считают, с доледниковых времен, выявлены всего в четырех местах в Ленинградской области: на побережье в районе Сестрорецка, под Кингисеппом в Лисьих горах, в том месте, где река Волхов впадает в Ладожское озеро, и у нас, в Сосновом Бору (дюны в районе Белых песков). Они находятся под охраной государства.

Мелкие прибрежные дюны намного более молодые образования. Они и сейчас на наших глазах активно меняются, что может наблюдать каждый, кто любит бывать на городском пляже.

Это интересно

Камни с белыми прожилками — результат остывания магмы в ходе древних вулканических процессов, они сформировались в древнейшие эпохи — несколько миллиардов лет назад (архей, протерозой).

Нынешняя стадия эволюции Балтийского моря именуется Миа (по имени песчаной раковины Mia arenaria).

Красногорский обрыв — одна из террас древнего моря на южном берегу Финского залива. В срезе обрыва высотой до 10 м. наличествуют прослойки глин и песчаников различных геологических эпох от палеозоя до ледникового периода.

Краткая хронология

3,5-3 миллиарда лет назад — Архей — время образования гранитов

600 миллионов лет назад — Кембрий — эпоха образования голубой глины

300-400 миллионов лет назад — период образования известняков (в том числе и копорских)

40 миллионов лет назад сложились контуры современной Европы

700 тысяч лет назад — начало великого оледенения

Около 14 тысяч лет назад — таяние ледника, образование Балтийского ледникового озера

Около 10 тысяч лет назад возникло Иольдиевое море

9,0 тысяч лет назад обособилось Анциловое озеро

7,5 тысяч лет назад образовалось Литориновое море

4,0 тысячи лет назад обозначились современные контуры Балтийского моря и сформировалась Нева

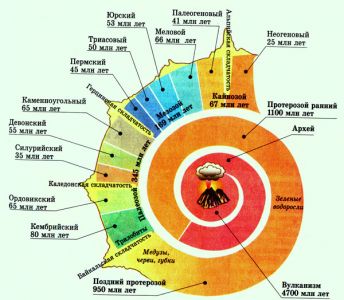

На этой геохронологической схеме отражена история развития Земли. Свидетельства разных эпох от Архея до Кайнозоя можно обнаружить и в наших краях

Подготовила Нина Князева

Редакция выражает благодарность за большую помощь Ларисе Исаевой

Источник

Схема главных этапов послеледниковой эволюции Балтийского моря

#1

- Пол: мужской

- Национальность: —

- Фенотип: —

- Вероисповедание: —

Около двадцати тысяч лет назад ледник, сползший к концу ледникового периода со Скандинавского полуострова на земли Западной и Восточной Европы, начал таять, медленно отступая на север.

Вот что писал об этой эпохе в «Истории первобытного общества» питерский профессор, знаток древностей Приневья, Карелии, Прионежья и Приладожья Владислав Равдоникас:

«С прекращением ледниковых явлений плейстоцена наступает современная геологическая эпоха, или голоцен, когда естественно-географические условия в результате ряда геологических, климатических и флоро-фаунистических перемен все более и более приближались к современным нам условиям.

Благодаря остроумному геохронологическому методу, предложенному шведским ученым [Герхардом Якобом] де Геером, удалось довольно точно изучить картину отступания последнего ледника, а также исчислить время этого отступания по его отдельным последовательным фазам.

Сущность геохронологического метода заключается в следующем. Одним из характернейших типов отложений приледниковых озер являются ленточные глины, широко распространенные по всей зоне отступания ледника. Они имеют равномерно-слоистую структуру, зависящую от чередования более темных и более светлых тонких слоев или лент. На взгляд ленточные глины имеют полосатый вид 1. Они образованы талыми водами отступающего ледника за счет размывания более ранних коренных отложений.

. каждая светлая песчаная полоска ленточных глин вместе со своей соседней темной глинистой полоской соответствует годичному циклу таяния отступающего ледника точно так же, как кольцевой слой в древесном стволе соответствует годичному циклу роста дерева.

Подсчет годичных слоев в ленточных глинах на достаточно широкой территории дает возможность исчислить число лет таяния ледника на данной территории.

Так, советские ученые, изучая ленточные глины территории Карелии, выяснили, что, например, в Прионежье ледник отступал к северу со скоростью 160 м в год. На продвижение ледника от южного конца Клименецкого острова (Онежское озеро) до Медвежьей горы (расстояние около 140 км) понадобилось 600–700 лет. Подобные же наблюдения у Финского залива Балтийского моря привели к выводу, что ледник покинул широту нынешнего Ленинграда 2 12 400 лет назад.

Применяя такого рода подсчеты вместе с некоторыми другими приемами, де Геер и его последователи установили, что со времени начала отступания ледника от южной окраины Скандинавии и до нашего времени (до 1900 г.) прошло около 14 000–15 000 лет.

Изучение геологических отложений, главным образом морских террас, и содержащихся в них остатков водной фауны, главным образом моллюсков и водорослей, установило, что Балтийское море прошло через следующие основные стадии в своей послеледниковой истории…» 1)

Тут я прерву цитату из «Истории» Равдоникаса и обращусь к пересказу ряда положений другого сочинения — «Истории варваров» Виктора Ивановича Паранина: она вышла шестью десятками лет позже и зафиксировала современные представления о смене этих событий. Рождение идей шло тут по таким этапам.

В конце XIX в. (1878), описывая неолитические стоянки человека на Ладоге, геолог и археолог Александр Александрович Иностранцев обратил внимание на то, что остатки этих стоянок были перекрыты позднейшими донными отложениями. Уровень Ладоги на протяжении нескольких последних тысяч лет явно был подвержен как трансгрессиям (подъемам), так и регрессиям (спадам) ее вод.

В 1910 г. причину таких перепадов разъяснил знакомый нам шведский ученый Герхард Якоб де Геер. Он предположил, что в пору неолита сток вод из Ладоги в Финский залив проходил по руслу пра-Вуоксы по линии Приозерск—Выборг. Уровень Ладоги был тогда высок. Позднее образовалась река Нева — и сток переместился к югу: наступила регрессия — уровень озера упал.

Затем де Геер высказал мысль о том, что после отступания ледника на территории Балтики, Ладоги и Белого моря существовало почти пресное «ледниковое море» — Иольдиевое, названное так по имени ведущей формы жившего в его водах организма — моллюска иольдиа арктика.

В 1915 г. территория Иольдиевого моря была описана финским ученым Олиусом Айлио, который утверждал, что максимум трансгрессии Ладоги и последовавшее за ним образование Невы произошли около четырех тысяч лет назад — за две тысячи лет до Рождества Христова (Р.Х.).

Через два года после Айлио английский геолог Эндрью-Кронби Рамзай 3 ввел понятие о Балтийском ледниковом озере, более пространном, нежели последующее Иольдиевое море. При этом озеро — в отличие от моря — было еще и соленым.

В 20–30-е гг. XX века Константин Марков ввел промежуточное понятие о первом Иольдиевом море. Он же открыл и исследовал береговую линию более обширного Анцилового озера, названного по имени улитки анцилус флювиатилис.

В свою очередь финн Эйно Хюппя подтвердил в 60-е гг., что Иольдиевое море было достаточно мелким и, не имея возможности распространяться восточнее Карельского перешейка, в Ладогу не проникало.

Далее, уже в 70-е гг., Дмитрий Квасов отказался от концепции фазы первого Иольдиевого моря. Однако в ту же пору утвердилась идея о надобности ввести новое понятие приледникового озера Рамзая, предшествовавшего Балтийскому ледниковому озеру.

Следует добавить еще, что ученые выделяют фазы Литоринового моря (по имени его обитательницы улитки литторина литтореа), Древне-Балтийского моря, перешедшего в стадию Лимнеа (по имени улитки лимнеа овата балтика), и, наконец, современную фазу развития Балтики — Миа (по имени ракушки миа аренариа).

Что же до хронологических рамок этих стадий, то они выглядят так.

За 11 тысяч лет до Р.Х. (то есть 13 тысяч лет назад) край ледника начал отступать на северо-запад. Оставленные материковым льдом впадины стали заливаться водой. Образовалось озеро, заливом которого была Ладога, а основу составляли бассейны будущих рек Нарвы, Невы и Волхова. Возникшее Южно-Балтийское Приледниковое озеро Рамзая имело перемежающуюся связь с океаном.

Уровень озера Рамзая часто менялся, но более 12 тысяч лет назад суша в Южной Швеции сильно понизилась — и уровень озера резко упал.

Более 11 тысяч лет назад озеро Рамзая слилось с Южно-Балтийским озером — и образовалось Балтийское ледниковое озеро. Воды его частично стекали в Белое море — и уровень озера был низок. Южная Ладога была тогда сушей, северная же ее часть была значительно глубже нынешней.

Примерно 10 тысяч лет назад ледник сошел со Средней Швеции — и уровень озера упал почти на 30 метров. Так образовалось Иольдиевое море, соединившееся через пролив Нерке с океаном. Ладога впервые стала самостоятельным озером. Уровень его определялся стоком в северной части нынешнего Карельского перешейка.

Через 700 лет пролив Нерке обмелел: земная кора «дышала» — и поднялась. На его месте образовалась река Свеа. Так 9 тысяч лет назад Иольдиевое море превратилось в Анциловое озеро. А еще через 600 лет сток из озера совсем прекратился. Уровень его стал расти. На севере Карельского перешейка образовался пролив — и Ладога стала заливом Анцилового озера.

Около 8 тысяч лет назад воды озера обрели сток в Северное море через Дарсский порог и Большой Бельт. Уровень воды упал почти на 15 метров. Пролив на севере Карельского перешейка осушился и стал речкой, вытекавшей из района Хейнийоки (у поселка Вещево) и впадавшей в Выборгский залив. Порог стока Ладоги стал выше — и южная часть озера была затоплена.

8 тысяч лет назад скандинавский ледник завершил таяние. Сток рек в Балтийскую котловину резко спал. Уровень ее стал ниже, и туда начали поступать соленые океанические воды. Еще один «вдох» — и Анциловое озеро превратилось в Литориновое море.

В дальнейшем Датские проливы обмелели — и поступление соленой воды в Литориновое море сократилось, результатом чего стало постепенное превращение его — через стадии Древне-Балтийского моря (более 6 тысячи лет назад) и Лимнеа (около 6 тысяч лет назад) — в современную Балтику, «нашпигованную» ракушками миа аренариа. 2)

Свидетелем этих процессов был доисторический человек.

Многие финские лингвисты утверждают сейчас, что жители древней Суоми, как и лапландцы, пришли туда через север Скандинавии — из центра Европы, с той же индоевропейской «прародины», что и шведы с норвежцами.

Есть и другая, общепринятая пока точка зрения, состоящая в том, что финно-угры пришли к Приневью из-за Урала, заселив не только Карелию и Финляндию, но и Приобье, берега Камы, Волги, Оки, Подвинье, Заонежье, Приильменье и Приладожье.

На территории Приневья найдено множество стоянок древних людей, насчитывающих до девяти тысячелетий 3). Это — свидетельство того, что человек действительно начал осваивать эти места буквально по пятам уходящего ледника и вслед за тем, как земли Приневья стали освобождаться от вод разливавшихся тут послеледниковых озер и морей (ср. с приведенной выше хронологией этих процессов).

Итак, реальная история Приневья началась в районе 9–8 тысяч лет назад.

Вот лишь несколько примеров неолитических поселений (от 8 до 3 тысяч лет до Р.Х.) на территории Ленинградской области.

К примеру, между Выборгом и Приозерском, у деревни Корпилахта, неподалеку от древнейшего на Карельском перешейке города Антреа (ныне — Каменногорск), сохранившего, как полагают, в своем топониме, относящемся к начальной поре нашей эры, имя Андрея Первозванного (Антреа=Андрей), люди жили в IV–III вв. до Р.Х.

В Выборгском же районе неолитом датированы стоянки у поселков Заливного, Каменки, Каннельярви и Черничного.

Следы неолитического человека найдены также

* у поселков Белого, Забелья, Карасинского, Лиди, Лиственки, Максимова, Межинки, Пелуши и Чайгина в Бокситогорском районе;

* в Велеше, Старой Ладоге и Усть-Рыбежне, на приладожских стоянках в Волховском районе;

* в Хепоярви во Всеволожском районе;

* у Вознесенья, Волнаволока, Вязострова, Гимреки, Падани, Тойбы, Чикозера, а также у Юксозера в Подпорожском районе;

* у Вьюна, Вылкярви, Канканмяки, Киосталанхарью, Лавамяки, Папинкангаса, Пииксуонкангаса, Пииксунсальми, Теперинахо, Тиитунияки и Тиуримяки в Приозерском районе;

* на береговых дюнах Финского залива у Глиняного ручья в Сестрорецком Разливе;

* у Бора, Устья и Погорельца в Тихвинском районе;

* в Токсове.

Схема главных этапов послеледниковой эволюции Балтийского моря (по Демелю):

схема «а» — Балтийское ледниковое озеро;

схема «б» — Иольдиевое море (по имени моллюска Ioldia arctica);

схема «в» — Анциловое озеро (по имени чашечной улитки Ancylus fluviatilis);

схема «г» — Литориновое море (по имени улитки Littorina littoraea).

А нынешняя стадия эволюции Балтийского моря, продолжающаяся уже более двух с половиной тысячелетий, именуется Миа (по имени песчаной раковины Mia arenaria).

Весной 1923 г. обнаружено было поселение доисторического человека и в границе современного Санкт-Петербурга — на северном берегу Невской губы: на пересечении нынешних Полевой и Юнтоловской улиц в пригородной Лахте.

Хочу еще упомянуть и о более давнем открытии, сделанном в 1878 г. Александром Иностранцевым. Он описал стоянку древнего человека на берегу Ладоги и среди прочих следов его деятельности — «ладожский челн»: лодку-долбленку 4).

Это — одно из старейших плавательных судов, найденных на северо-западе России. Оно относится ко времени, соотносящемуся с концом так называемой «фатьяновской культуры», датируемой обычно вторым тысячелетием до Р.Х.

Челн представлял собою однодеревку с двумя переборками, что доказывало достаточно высокую культуру судостроения древних обитателей Приладожья (и Приневья!). Судно было сделано из одной породы дерева: это предохраняло его от рассыхания. Корма была выполнена более тяжелой, что делало челн остойчивее при опасных плаваниях по неспокойной Ладоге.

Иными словами, находка Иностранцева дает нам право утверждать, что человек неолитического времени уже вполне успешно осваивал окружавшие его водные пространства и, таким образом, создавал первые предпосылки для будущих далеких плаваний своих потомков — жителей Приневского ареала.

Дополнительно к книге Александра Иностранцева (ее выходные данные — в списке «Источники и литература» в конце раздела) можно порекомендовать читателю также книги английского археолога Майкла Беркитта «Предыстория» (Burkitt M. C. Prehistory. 2 ed. Cambridge, 1925) и нашего ученого Владислава Равдоникаса «Наскальные изображения Онежского озера», М.; Л., 1936. В них рассказано о рисунках, вырубленных на скалах против Петрозаводска, где человек позднего неолита запечатлен управляющим лодкой, удящим рыбу, охотящимся, обрабатывающим землю, идущим на лыжах и даже занимающимся любовными упражнениями.

Изображения эти говорят о достаточно высоком художественном развитии обитателя Озерного края той поры.

А теперь, в заключение этой главы — несколько слов о рождении Невы: реки, которая дала наименование всему региону.

Множество событий европейской и мировой истории уже свершилось, когда ее русло только начало формироваться. До той поры оно представляло долины двух разных рек. Та, что мы называем сегодня Тосной, впадала в будущий Финский залив примерно по трассе нынешнего Морского канала. А будущая Мга текла в Ладожское озеро.

Суша в области Ладоги поднималась на севере быстрее, чем на западе — и Хейнийокская протока постепенно отмирала. Ладога стала замкнутым озером — и вода в нем заполнила долину Мги, подошла к перемычке на месте Ивановских порогов, поднялась на двенадцать метров и, наконец, прорвала перемычку.

Началась разработка русла Невы. Из воды поднялись острова, бывшие до того отмелями. В ложбины хлынула вода — и появились основные рукава Невской дельты. Произошло это примерно за 2 тысячи лет до Р.Х., около 4-х тысяч лет назад 5).

Правда, Дмитрий Квасов называет чуть иные даты, но его аргументация подверглась довольно серьезной критике и пока в качестве безусловного аргумента не зафиксирована.

____________________

1 И тут профессор приводит в качестве иллюстрации фотографию обнажения ленточных глин в окрестностях Ленинграда.

2 Равдоникас выпустил свою «Историю» в 1939 г.

3 Здесь у автора, возможно, обмолвка: у В. Паранина (Паранин. История. С. 62) называется В. Рамзай. О нем известно следующее: ВИЛЬГЕЛЬМ РАМЗАЙ (Wilhelm Ramsay) (1865–1926). Финский геолог, профессор Гельсингфорсского университета. Впервые осветил геологическое строение центральной части Кольского полуострова. В 1887–1892 гг. исследовал Хибинские горы, открыл крупный щелочной массив Ловозерских тундр. Его именем назван новый минерал — рамзаит. Результаты исследований на Кольском полуострове опубликованы в финских геологических изданиях. В 1911 году Вильгельм Рамзай предпринимает большую поездку по Архангельской губернии и Русской Карелии, которые он посещал уже и раньше для выяснения различных вопросов четвертичной геологии. Еще раньше им посещается с этой же целью Канин полуостров. Целый ряд учеников Рамзая под его руководством предпринимает дальнейшие работы по четвертичной геологии Фенноскандии и побережья Балтийского моря. Выдвигаются вопросы о колебании уровня древней суши и моря, и от частных наблюдений и сопоставлений Рамзай переходит к обобщающим вопросам изостазии — учения о погружениях земной коры в отдельных участках с компенсирующим их поднятием в других пунктах. Именно выяснению этих вопросов посвящены последние работы Рамзая, который занял одно из видных мест среди ученых, посвятивших себя изучению движений земной коры. (Прим. ред.)

Источник