- Свежий ветер над морем

- Детский мир

- Основы метеорологии для яхтсменов

- Как появляется ветер

- Куда дует ветер

- Как измеряют скорость ветра

- Циклоны и антициклоны

- Фронты

- Теплый фронт

- Холодный фронт

- Фронт окклюзии

- Бризы

- О чем расскажут облака

- Слоисто-дождевые

- Слоистые

- Кучево-дождевые облака

- Ветры — атмосферные помощники и враги на море

- Пассаты

- Тропический циклон (тайфун)

- Где яхтсменам учиться метеорологии

Свежий ветер над морем

СВЕЖИЙ ВЕТЕР ОКЕАНА

Автора этой книги Евгения Федоровского хорошо знают читатели журнала «Вокруг света». Работа в журнале оказалась на редкость созвучной его горячей, беспокойной натуре. Здесь он смог осуществить свои мечты о путешествиях, выработать свой почерк.

Первый его большой поход на подводной лодке «Северянка» в Атлантику вызвал к жизни и первую книжку — «Секрет рыбьих стай». С большой любовью Федоровский раскрыл характеры молодых дерзких исследователей океана.

Затем Евгений Федоровский вместе с журналистом Александром Ефремовым совершил интересное путешествие по 60-му меридиану от Ледовитого океана до советско-иранской границы, а годом позже — по всей восточной границе страны. Эти путешествия; описаны в книгах «Беспокойная прямая» и «Сто дорог, сто друзей», вышедших в издательстве «Молодая гвардия».

В последующие годы Федоровский пишет повести «Потерянный караван», «„Штурмфогель“ без свастики», «Входящий для спасения», используя редкие архивные материалы для создания остродраматического сюжета.

В «Повести об алых снегах» Е. Федоровский сумел заинтересовать читателя, казалось бы, самым обыкновенным и будничным. Удивительной поэтичностью наделены герои этой книги — покорители ледниковой стихии.

Аэронавты на воздушном шаре, геологи в тайге, полярники, сотрудники лавинных станций, испытатели новых самолетов — люди в пути, люди в тревоге, в опасности, в поиске — стали героями и других его книг. «Дорога в тысячу верст», «Орлиный услышишь там крик», «Горячие точки земли». В предисловии к одной из книг писателя наш знаменитый полярник И. Д. Папанин заметил, что произведения Евгения Федоровского адресованы всем, кто любит путешествовать, познавать, в ком живо неистребимое чувство романтики.

Где бы ни был писатель, он всегда выступал не в роли стороннего наблюдателя, а как полноправный член того или иного коллектива. Поэтому каждый его очерк или книга так достоверны, вызывая полное доверие читателей.

В новой книге — «Свежий ветер океана» Федоровский рассказывает о своих путешествиях по северным морям на катере «Замора», о поездке на Соловецкие острова, о работе в геологической партии в одном из районов Дальнего Востока. Одновременно он повествует о кругосветных плаваниях одиночек, о бесстрашной семерке во главе с Дмитрием Шпаро, говорит о важности психологической совместимости и многом другом, что придает книге не только занимательность, но и познавательную ценность.

«Трудные берега» — так называется одна из глав этой книги. Название это в какой-то мере символично. Не просто рядом со своими героями находится автор, но чаще всего он с ними в минуты их самых трудных свершений. Может быть, именно поэтому так выразительно и правдиво входит в его произведения сама жизнь.

«Замора» и ее команда

Весна в журнале «Вокруг света» начинается с «первых ласточек». В редакцию приходят люди с задубевшими от ветра лицами, в одежде, промытой холодными дождями, с беспокойным блеском в глазах. Они молча разматывают рулоны карт. Там, на этих картах, в красных зигзагах линий, — их планы, их надежда, их мечты.

Еще одно несвершенное путешествие. Еще один вызов стихии. Еще один бросок в ураганы и штормы… Дороги сопротивляются, их нужно победить, чтобы в борьбе испытать свою силу, ловкость, хладнокровие, мужество. Средства передвижения? На мыслимых и немыслимых сооружениях, на плотах, на мотоциклах, резиновых лодках, байдарках, на самодельном вездеходе, свободно несущемся аэростате, семимаране…

Каждую весну неистребимый зов дальних дорог будоражит этих людей. Всю зиму они терзали справочники, составляли списки необходимых вещей, рассчитывали время, чертили графики маршрута, копили деньги, ремонтировали палатки, снасти, спальные мешки…

Таким людям не надо напоминать о том, что путешествие будет опасным или что в прошлом уже предпринималось нечто подобное, что вообще можно выбрать более прямой и менее рискованный путь…

И вот так же весной в редакцию пришли Дима Кравченко, Аркадий Корольков, Сережа Красносельский и Володя Савельев. Пришли в общем-то с далеко не новой идеей: попробовать на маленьком катерке проскочить по Великому Северному морскому пути. Эта идея владела ими уже несколько лет, и они тоже хотели испытать себя в условиях, отличающихся от каждодневных.

Идея подогревалась упорством Димы Кравченко, их признанного лидера.

У Димы были максимализм молодости, неприятие осторожных советов и чрезмерная уверенность в себе. Какая-то одержимость была во всем облике Димы, в его желтоватом аскетическом лице, впалых щеках, черной бороде, остро-колючем взгляде. В квартире у Димы одна стена была затянута зеленой морской сетью с нашитыми на ней ракушками и морскими звездами, вдоль других стопами лежали книги, по углам распиханы рюкзаки, ружья, болотные сапоги, надувные матрацы. Сюда собирались, здесь подолгу жили его друзья — скитальцы и бродяги.

Если бы Дима родился во времена Великих географических открытий и флибустьеров… Впрочем, и сейчас он искал какие-то неоткрытые тайны, объединял неустрашимых единомышленников и устремлялся на поиск разгадок. Он искал клад Наполеона в Симлевском озере на старой смоленской дороге, он обнаружил подо льдом у Новой Земли затонувший корабль Виллема Баренца…

Когда-то Дима учился в Архангельском мореходном училище. Там увлекся историей морского поморского дела. Он хорошо знал поморские обычаи, слова, приметы, разбирался в ветрах, течениях, приливах и отливах, мог довольно точно ориентироваться по звездам. Звезды он тоже называл по-поморски: Большую Медведицу — Лосем, созвездие Плеяды — Утиным гнездом, Ореон — Коромыслом, Млечный Путь связывал с направлением отлета птиц, именуя его Гусиной дорогой. Он утверждал, что никто иной, а только поморы положили начало географическим открытиям в северных морях, в Ледовитом океане. Они были превосходными мореплавателями по «Студеному морю». Подобно скандинавам-викингам, плававшим в Северной Атлантике, они осваивали новые земли, узнавали о неведомых островах и архипелагах, расширяли границы государства. Диму очень огорчало, что о викингах сочинялись саги — позднее они перелагались в романы и трагедии, — а вот поморы большей частью оставались безвестными. А они не меньше, даже, может быть, больше мучений претерпевали в пути. Как ни свирепа бывала Атлантика, Ледовитый океан был страшнее, грозил и ураганами, и туманами, и льдами, и дремучей дикостью почти незаселенного побережья.

Диме хотелось узнать, скорее — на себе испытать, что же встречалось людям на большом и холодном пути, какие беды подстерегали их по дороге «встречь солнцу»? Он мечтал отправиться на восток, пойти, так сказать, в кильватере за кочами поморов, которые уже в XVI веке добирались до Оби и Енисея. Основали же они в низовьях реки Таз, притока Оби, огромное по тем временам торговое поселение Мангазею, где вели меновую торговлю с ненцами, да и сами занимались рыбным и соболиным промыслами. Поморы первыми из европейцев проникли на Шпицберген, а возможно, были и на Земле Франца-Иосифа.

В это же время западные мореплаватели пытались проложить через Север морской путь в Китай и Индию. Они организовали «Общество купцов — искателей приключений для открытия неведомых земель, островов и держав». Председателем общества стал Великий штурман Англии (был такой чин) Себастиан Кабот. Стараниями этого моряка в 1553 году была снаряжена экспедиция под командованием некоего Гуго Уиллоби. Корабли англичан достигли Новой Земли, но дальше пройти не смогли из-за льдов. После шторма один корабль вынесло в Белое море, два других остались на зимовку близ острова Нокуев. Весной следующего года поморы обнаружили оба судна с замерзшими людьми…

Источник

Детский мир

А теперь прекратите дуть. Видите, как быстро успокоилась вода? Теперь она гладкая и неподвижная, словно зеркало.

Но на самом деле настоящее море таким безмятежно спокойным и неподвижным никогда не бывает. Даже тогда, когда ветра нет совершенно, на берег по-прежнему накатываются морские волны.

Почему так происходит? А потому что хоть на море и безветрие, но причиной прибрежных волн все равно будет ветер. Ведь море такое огромное и бескрайнее, что если где-то за много сотен километров налетел сильный ветер, поднял огромные волны и тут же стих, то море после этого еще очень долго не может обрести покой.

Все дальше, и дальше несутся могучие волны, пока не начнут потихоньку слабеть и до берега докатываются уже в виде небольших водяных наплывов, называемых людьми «прибоем».

Впрочем, этот самый прибой появляется не только от далеких ураганных ветров, но и от прибрежного легкого ветерка, так называемого «бриза». Бризы дуют, словно придерживаясь какого-то своеобразного расписания.

Солнце в течение дня так сильно нагревает берег, что босиком бегать по нему будет слишком горячо. От нагретой земли начинает нагреваться и воздух. Теплый воздух гораздо легче холодного и он поднимается вверх, а его место быстро заполняет холодный, более тяжелый воздух. А этот холодный воздух находится над морем, которое не успевает за день так сильно нагреться, как берег.

И вот ближе к вечеру с моря появляется дуновение ветра – морского бриза. Этот небольшой ветер и поднимает слабые прибрежные волны.

А ночью все получается наоборот. Земля остывает очень быстро, а море продолжает удерживать накопленное за день тепло. Теперь воздух, который над морем поднимается выше, потому что на этот раз он теплее, а холодный воздух с земли устремляется в море на освободившееся место.

Это называется «береговым бризом», который все утро рябит воду и стихает лишь к полудню. Сам по себе бриз довольно безобиден, но когда издалека пронесутся мощные ветра, тогда на синее море и глядеть, то становится страшно. Оно делается неприветливым и хмурым. Огромные волны бьются о берег с неистовой силой, так что гудят и дрожат прибрежные скалы.

Ужасный грохот и рев прибрежных волн заглушает все вокруг. Ведь море такое большое, что ветер гуляет по нему совершенно свободно, поднимая громадные водяные валы и нет у него на пути никаких преград. Так начинаются бури.

Капитаны кораблей, услышав о приближении бури по радио, стараются уйти как можно дальше от эпицентра штормов. Ведь волны могут быть такими большими, что моряки смотрят на них снизу вверх. Иной раз они достигают высоты семиэтажного дома. Поднимет такая волна корабль и понесет, словно щепку со своей кручи вниз.

От тяжелых ударов сотрясается и трещит весь корпус корабля и лопаются крепежи грузов. Многотонные волны, налетая сверху на палубу, сметают все на своем пути. Волны могут быть такой чудовищной силы, что способны даже повредить корабль и затопить его.

Однажды американский крейсер «Питсбург» попал под мощнейший удар такой волны, который снес его бронированную корму, словно у бумажного кораблика. Вот что может наделать ветер и поднятые им огромные волны.

Источник

Основы метеорологии для яхтсменов

Выходить в море на яхте, не задумываясь о прогнозе погоды, может быть небезопасной идеей. Для тех, кто только начинает свой путь в мир яхтинга, Анастасия Носова из Windy.App, погодного приложения для яхтсменов, подготовила небольшой ликбез о характере ветра и о том, как узнать о надвигающемся шторме по облакам.

Как появляется ветер

Прежде чем говорить о ветре, нам нужно познакомиться с понятием воздушная масса. Так называют большой объем воздуха толщиной в несколько километров с примерно одинаковой температурой и влажностью. По горизонтали воздушная масса распространяется на несколько тысяч километров.

Законы физики устроены так, что изменения давления и температуры в газах тесно взаимосвязаны. В зонах, где воздух нагрет сильнее, давление ниже. И наоборот. Воздушные массы всегда стремятся переместиться из областей с более высоким давлением в области с более низким. Это движение воздуха относительно земной поверхности мы и называем ветром.

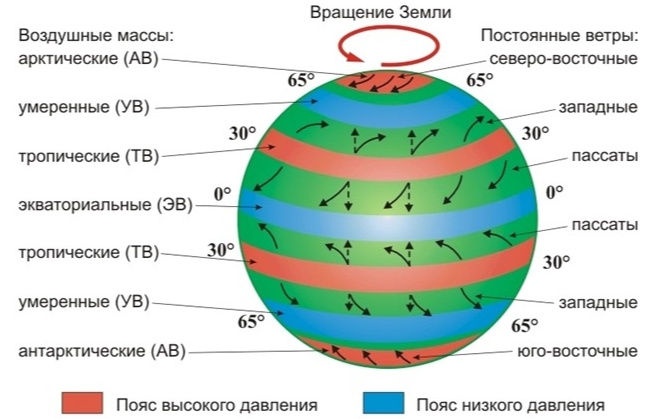

Куда дует ветер

На карте точки, где зафиксировано одинаковое атмосферное давление, соединяют линиями — изобарами. Воздух стремится перемещаться в зону пониженного давления по наиболее короткому пути — под прямым углом к изобаре. Этот перпендикуляр называется нормалью.

Перепад давления — единственное, что придает воздуху ускорение. Чем быстрее меняется давление от места к месту, тем больше скорость ветра. Все другие силы, например, трение — только снижают скорость ветра и/или меняют его направление.

Ветер был бы направлен просто перпендикулярно к изобаре, если бы Земля не была шарообразной и не вращалась вокруг своей оси. Однако это не так, и на все движущиеся объекты, в том числе на ветер, действует так называемая сила Кориолиса. Это одна из самых заметных сил, которая влияет на направление движения воздушных масс. Она отклоняет ветер от нормали на некоторый угол. В северном полушарии воздух закручивается по часовой стрелке (вправо), а в южном — против часовой стрелки (влево) относительно направления движения.

Так как над морем трение воздуха о поверхность меньше, там это отклонение выражено сильнее. Если над сушей оно обычно составляет 40-50°, то над морем может достигать 70-80°, и тогда ветер дует практически вдоль изобары.

Как измеряют скорость ветра

Приборы для измерения ветра устанавливаются на высоте 10-12 метров над земной поверхностью. Чтобы перевести скорость ветра из метров в секунду (м/с) в узлы (морские мили в час), достаточно умножить значение на 2.

Скорость ветра иногда оценивают в баллах по шкале Бофорта: 0 баллов соответствуют штилю, а 12 баллов — урагану. Скорость ветра в этой системе связывают с эффектами от его воздействия, которые можно заметить невооруженным глазом: волнением моря, качанием ветвей деревьев, распространением дыма из труб.

Указывая направление ветра, называют сторону света, откуда он дует. Реже направление обозначают углом:

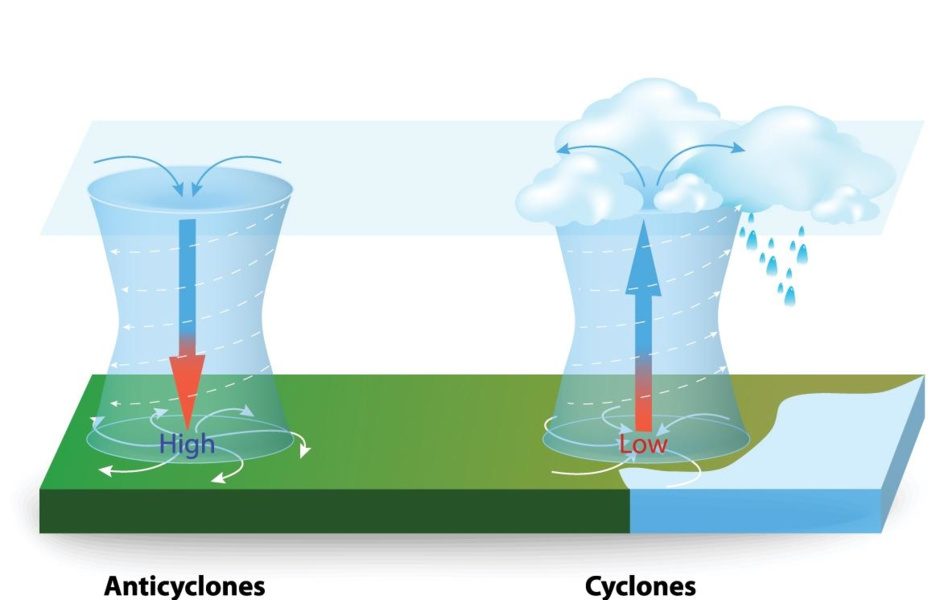

Циклоны и антициклоны

Основные элементы в системе воздушных течений на Земле — это постоянно возникающие и разрушающиеся в атмосфере волны и вихри размером в несколько тысяч километров. Те из этих вихрей, в которых область с самым низким атмосферным давлением находится в центре, называют циклонами. Если в центре вихря, напротив, расположена область самого высокого давления, его называют антициклоном.

Вспомним, что воздух стремится перемещаться из области высокого давления в область низкого. За счет этого циклон представляет собой водоворот, в котором воздух условно засасывает в центр, а в антициклоне наоборот — выдувает из центра.

Область самого низкого давления расположена в центре циклона и на периферии антициклона. Там и будут дуть самые сильные ветра.

О приближении циклона свидетельствует появление на горизонте нитевидных перистых облаков, которые движутся параллельными полосами. Со временем небо затягивают все более плотные и низкие облака.

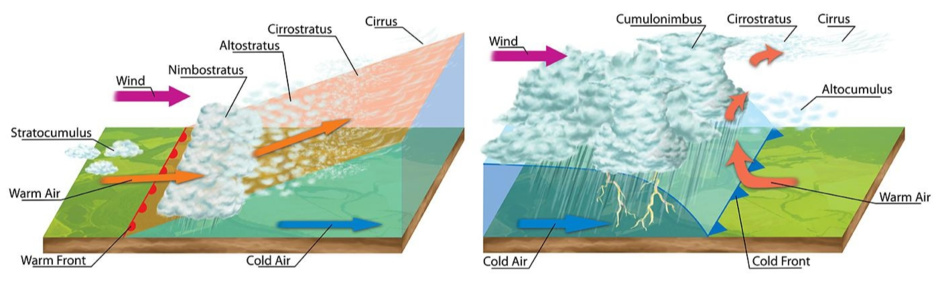

Фронты

Область столкновения двух воздушных масс разной температуры называют фронтом. Из-за того, что холодные и теплые воздушные массы находятся в атмосфере на разной высоте, фронты проходят не перпендикулярно к земле, а под углом. При столкновении воздушных масс одна из них как бы наползает на другую или же, наоборот, подлезает под соседа снизу.

Если перед вами фронт — ожидайте перемену погоды и осадки. Если вперед движется теплый воздух, то такой фронт называют теплым, если холодный — холодным.

Теплый фронт

Теплая воздушная масса, проходя над холодной, постепенно остывает. Однако охлаждение происходит медленно, поэтому вместо насыщенных, но коротких ливней получаются затяжные моросящие дожди или мелкий снег зимой.

Холодный фронт

Двигаясь над теплой поверхностью, холодная воздушная масса и сама прогревается, причем быстрее, чем охлаждался бы теплый фронт. Вытесненный наверх влажный и теплый воздух, в свою очередь, резко охлаждается, что заставляет воду в нем конденсироваться в мощные кучево-дождевые облака, несущие с собой ливни и грозы.

В молодых циклонах между теплым и холодным фронтами у поверхности Земли заключен теплый воздух. Эту зону называют “теплым сектором”. Теплая и устойчивая воздушная масса в ней как правило приносит с собой туманы и морось, снижающие видимость. Хотя летом над сушей в теплом секторе могут быть и ливни и грозы. По мере эволюции циклона эта зона постепенно сужается, пока окончательно не исчезает у поверхности Земли.

Фронт окклюзии

Когда сталкиваются и соединяются два циклона, быстро движущийся холодный и более медленный и теплый, возникает фронт окклюзии (сомкнутый фронт). Таким образом, в зоне этого фронта взаимодействуют сразу три воздушных массы разной температуры: две более холодных, сомкнувшихся внизу, и по-настоящему теплая, вытесненная ими наверх. Это закономерно приводит к выпадению осадков разной интенсивности и грозам.

Бризы

Днем солнце нагревает сушу сильнее, чем воду. А ночью суша остывает быстрее, чем вода. Поэтому днем более теплый воздух расположен над сушей, а ночью — над морем.

Днем легкий горячий воздух над сушей устремляется вверх. Но его место не пустует: за счет понижения давления в этой области в нее тут же устремляется более прохладный воздух с моря. Ночью, когда воздух над сушей остывает, направление ветра меняется на противоположное.

Обычно скорость ветра при бризе — 3-5 м/с. В тропиках из-за большего перепада температур между сушей и морем она может быть и выше.

О чем расскажут облака

Формы облаков очень разнообразны. Существуют целые атласы фотографий с описаниями. Впрочем, основных форм облаков всего десять. А беспокоиться о том, что скоро начнутся дожди, стоит, столкнувшись с тремя из них:

Слоисто-дождевые

Так называют плотный покров облаков темно-серого цвета, через который даже не просвечивают Солнце и Луна. Под ними часто собираются бесформенные скопления низких разорванных облаков, особенно мрачных на фоне слоисто-дождевых, которые еще называют “облаками плохой погоды”. Название этих облаков говорит само за себя. Именно они приносят средние по интенсивности дожди или снегопады, которые длятся порядка 10 часов и выпадают на большой площади.

Слоистые

Эти облака представляют собой однородный, но более тонкий серый слой из капель, похожий на зависший высоко над землей туман, через который отчетливо просвечивают Солнце и Луна. Иногда эти облака имеют вид разорванных клочьев (разорванно-слоистые облака). Из них может выпадать морось, ледяные иглы, мелкий снег, снежные зерна.

Кучево-дождевые облака

Это мощные, развитые по вертикали в виде гор и башен облачные массы. Их вершины приплюснуты и нередко имеют характерную форму наковален. Это предвестники ливней и гроз. Хорошая новость: в отличие от обложных осадков ливни — хоть и интенсивные, но непродолжительные дожди. Именно на фоне этих облаков можно любоваться радугами.

С кучево-дождевыми облаками связано такое явление как шквал. Так называют резкое кратковременное усиление ветра до 20 м/с и более, сопровождающееся к тому же сменой направления ветра. Такое усиление продолжается несколько минут и иногда повторяется на протяжении короткого времени.

Шкваловое облако имеет очень характерный вид: оно чёрное, с рваными краями, как бы когтями, спускающимися вниз и белой завесой дождя в глубине облака. Облако идёт низко над землёй; нижний его край каждую секунду меняет свою форму.

Если команда вовремя не подготовится к шквалу, он может опрокинуть яхту. Если при приближении кучево-дождевого облака ветер начал затихать и затих — это сигнал, что действовать нужно быстро. Вскоре он задувает вновь, но в противоположную сторону. Как правило, шквал настигает лодку в тот момент, когда облако оказывается над ней. К этому времени паруса должны быть убраны.

Кроме того, с кучево-дождевыми облаками связаны смерчи. Они образуются часто сериями по несколько вихрей в передней части грозового облака и проникают сверху до самой земной поверхности. Диаметр смерча порядка десятков метров. Со стороны он выглядит как:

- темный столб между облаками и водой, расширяющийся кверху и книзу;

- или как хобот, свисающий из облака.

Вихрь перемещается вместе с облаком со скоростью порядка 30-40 км/ч. Время его существования измеряется минутами, но за это время он может продвинуться над морем на несколько километров. Смерчи обладают меньшей разрушительной силой, чем наземные торнадо, однако встречи с ними все равно необходимо избегать.

Ветры — атмосферные помощники и враги на море

Пассаты

Вблизи экватора в обоих полушариях находятся пояса постоянных восточных ветров — пассатов. Их скорость у земной поверхности составляет в среднем 5-8 м/с. Над зоной пассатов образуются слоисто-кучевые облака, поэтому осадки здесь не часты.

Полоса над самим экватором, расположенная между поясами пассатов, называется внутритропической зоной конвергенции. Ширина этой зоны низкого атмосферного давления шириной — 1-3° по меридиан.

Ее положение относительно экватора немного меняется в зависимости от времени года. Она слегка смещается в то полушарие, в котором наступает лето.

Погода в этом поясе неустойчивая: периоды засухи со слабыми ветрами и даже штилями сменяются ливнями и шквалами, которые длятся по 2-3 дня.

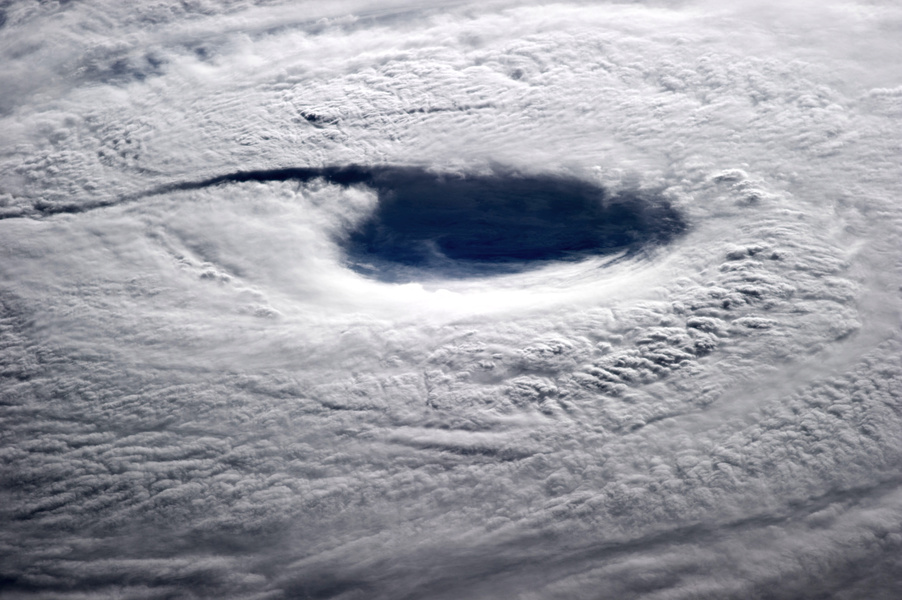

Тропический циклон (тайфун)

Особое внимание метеорологи уделяют наблюдению за мощными циклонами, которые образуются в тропической зоне между 5 и 20 градусами широты в обоих полушариях. Выглядит он как гигантское грозовое облако, в которое втягиваются спиральные гряды облаков.

В таком циклоне ветер усиливается до 17 м/с и более. В одном случае из десяти тропический циклон развивается в шторм с ветром до 33 м/с или даже ураган — на порывах свыше 33 м/с. В среднем скорость ветра у земной поверхности составляет 40-50 м/с с отдельными порывами до 100 м/с.

Всего на Земле за год возникает в среднем около 80 тропических циклонов со штормовыми и ураганными ветрами. Главная причина их возникновения — мощный подъем нагретого и влажного воздуха над большой площадью океана. Над сушей они никогда не образуются.

Проходя, тропический циклон вызывает на море сильнейшее волнение. Плоские берега затапливают волны до 10-15 метров высотой.

Большинство тропических циклонов перемещается по похожей траектории. Она напоминает параболу, вершина которой обращена на запад.

Переходя в умеренные широты, тропический циклон расширяется по площади, однако именно это становится для него началом конца. Перепады давления между центральной областью и периферией становятся более плавными, и скорость ветра в циклоне падает. Он теряет свою разрушительную мощь.

Еще один тип сильного холодного и порывистого ветра называется бора. Когда холодный воздух переваливает через низкий горный хребет, достигая теплого моря у подножия, он разгоняется до значительных, штормовых скоростей и вызывает сильное волнение. Бора не затихает 1-3 дня, а иногда и неделю.

Какой может быть бора и где она дует:

- Северо-западный ветер Мистраль, который дует из северных районов Европы по долине реки Роны на побережье Лионского залива Франции от Монпелье до Тулона в феврале-марте.

- Северный и северо-восточный ветер типа боры в Испании, Франции и даже Италии называется Трамонтана.

- Из Канады в США, Мексику, Мексиканский залив, вплоть до северной части Южной Америки в ноябре-апреле дует Нортсер.

- Адриатическую бору в Хорватии и Черногории также называют Бура. Зимой она может охватить практически все Адриатическое море.

- Сильная бора бывает зимой на Черном море в районе Новороссийска.

- В Каспийском море в районе города Баку в Азербайджане дует северный Хазри.

Где яхтсменам учиться метеорологии

- Специализированная литература:

- Frank Singleton. Reeds Weather Handbook

- Steve and Linda Dashew. Mariner’s Weather Handbook

- Commander C.R. Burgess. Meteorology for seafarers

- Larry Lawrence. Marine meteorology

- Видеоуроки на Youtube:

- 1,5-часовая лекция Weather for Sailors от Maryland School of Sailing

- Погодный чек-лист от австралийской Bureau of Meteorology

- Курс метеорологии в Йельском университете

- Онлайн курсы:

- Strategies for winning. Meteorology in a round the world regatta

- Wind resources for renewable energies

- Come Rain or Shine: Understanding the Weather

Мировые университеты предлагают полноценные академические онлайн-курсы по метеорологии. Так, например, в британском The Open University можно пройти полугодовой курс Science: the weather, заплатив около 180 евро.

Источник