- Тектоническая схема индийского океана

- Описание и характеристики Индийского океана

- Индийский океан — географическое расположение

- Характеристики водоема

- Особенности дна Индийского океана

- Свойства воды

- Природные особенности, климатические пояса

- Течения

- Острова и полуострова

- Полезные ископаемые

- Экологические проблемы Индийского океана

- Рельеф дна индийского океана и его особенности

- История формирования рельефа дна Индийского океана

- Геологическое строение дна

- Донные осадки Индийского океана

- Подводные окраины вблизи материков

- Подводный мир

Тектоническая схема индийского океана

Тасмания, Hовая 3еландия, Tихий океан

Индийский океан, хотя и является продуктом распада Пангеи, существенно отличается от Атлантического океана. Его структура определяется существованием не одного, а трех спрединговых хребтов, образующих в центре океана тройное сочленение Родригес.

Данный структурный план в форме, близкой к современной, сложился лишь в кайнозое, а до этого претерпел перестройку в середине мела. Участки, созданные более ранними эпохами спрединга, ныне расчленены кайнозойским спредингом. В соответствии с кайнозойским структурным планом выделяют три сегмента: Северо-Западный (Индо-Аравийский), Юго-Западный (Африкано-Антарктический), Юго-Восточный (Австрало-Антарктический). С Тихоокеанской периферией контактирует только последний. Следует выделять также Индо-Зондский сегмент.

В отличие от Атлантики, заложение Индийского океана произошло целиком в пределах Гондваны, которая в позднем палеозое и раннем мезозое граничила на севере с океаном Тетис.

В истории Индийского океана различают три этапа. Первый начался в конце средней юры, 160 МА и продолжался до середины мела. Началу спрединга в Индийском океане предшествовало образование мощной континентальной рифтовой системы, фрагменты которой сохранились в Восточной Африке, на западной окраине Мадагаскара п Индии, а также северо-западной и западной окраине Австралии. Вдоль восточноафриканской ветви этой системы морские трансгрессии проникали далеко на юг начиная со средней перми, то же имело место па северо-западной и западной окраинах Индостана.

Непосредственно перед переходом от рифтинга к спреднгу, в ранней и средней юре на обширном пространстве периферии южной половины будущего океана широко проявился трапповый магматизм (Патагония, Южная Африка, Восточная Антарктида, Тасмания и даже Новая Зеландия).

Океаническая кора, возникшая на этом первом этапе развития Индийского океана 160 МА сохранилась в Сомалийско-Мозамбикском бассейне, в море Уэдделла, на севере Центральной котловины — к юго-западу от Шри Ланки, в Бенгальском заливе и к северо-западу и западу от Австралии.

Началось отделение севера «Большой Индии», включавшей Гималаи, от Австралии, но южная Индия оставалась с Антарктидой и Австралией.

Сохранились оси спредиыга. Можно предполагать, что через трансформные разломы они были связаны с осью спрединга Неотетиса, протягивавшейся севернее Индии и Австралии. Затем произошло полное отделение Индии от Австралии-Антарктиды за счет продвижения оси спрединга из впадин Арго и Гаскойн к югу, во впадины Кювье и Перт. Но Мадагаскар, Сейшеллы и Шри Ланка оставались с ней связанными. К этой стадии неокома относится раскрытие Бенгальского залива, которому предшествовал трапповый магматизм Раджмахала. Спрединг в Неотетисе, между Тибетом и Индией, прекратился в конце данного этапа.

Второй этап развития Индийского океана охватывает поздний мел и ранний палеоген до среднего эоцена (43 МА). Точное время перестройки и реорганизации плит определить трудно, так как оно приходится на аит-туронский период спокойного магнитного поля; условно можно относить его к середине мела 100 МА.

Главным событием этого этапа явилось отделение Индии от Антарктиды и ее быстрый дрейф к северу со скоростью до 13 см/г., закончившийся мощнейшей коллизией с Евразией. К этому времени прекратился спрединг в котловине Уортоп и Индийская плита сомкнулась с Австралийской, образовав единую Индо-Австралийскую литосферную плиту.

В данном этапе выделяют позднемеловую и раннепалеогеновую стадии. В течение первой из них произошло отделение Сейшелл и Индии от Мадагаскара, начавшееся 87 МА с мощных базальтовых излияний вдоль восточного края Мадагаскара, которому, как плагают, способствовало прохождение над плюмом, ныне находящимся в районе о-ва Марион на плато Крозе. Серия магнитных аномалий от А34 до А29 документирует раскрытие котловин Маскаренско-Мадагаскарской и Крозе, причем ось спрединга между Мадагаскаром и Сейшеллами — Индией имела северо-западную ориентировку.

С началом данного этапа совпало также отделение Австралии от Антарктиды с образованием Австрало-Антарктического спредингового хребта, а с его концом — окончание формирования Восточно-Индийского хребта и поднятия Брокен — Кергелен, вскоре нарушенного возникновением Юго-Восточно-Индийского спредингового хребта.

Начало второй стадии совпадает с границей мел/палеоген, т.е.

Она ознаменовалась отделением Индии от Сейшелл, затуханием спрединга в Маскаренско-Мадагаскарской котловине, образованием Восточно-Сомалийской и Аравийской котловин, в которых закартированы аномалии А29-А19. Ось спрединга имела западо-северо-западную ориентировку. Этому предшествовал трапповый магматизм Декана и Сейшелл, связанный, как полагают, с активностью плюма, приуроченного к о-ву Реюньон.

Третий этап развития Индийского океана, начавшийся в позднем эоцене — этап формирования современной системы спрединговых хребтов, сочленяющихся близ о-ва Родригес. Стержнем системы является цепь хребтов, протягивающаяся в юго-восточном направлении от Аравийско-Индийского хребта к Юго-Восточно-Индийскому хребту, а затем в широтном направлении через Австрало-Антарктический хребет. Эта конфигурация зародилась уже на мел-палеогеновой границе, но тогда еще не хватало в полном объеме ее юго-восточного звена, которое образовалось в результате миграции оси спрединга Австрало-Антарктического хребта к северо-западу. Это продолжение процесса мантийного течения со стороны Тихого океана, ранее создавшего Австрало-Антарктический хребет и Тасманово море и проявляющегося до настоящего времени в районе «Австрало-Антарктического несогласия».

На первой стадии до среднего миоцена еще сохранялась связь Индийского океана с Тихим через широтный пролив к северу от Австралии и Новой Гвинеи. Этот пролив находился в пределах Индо-Австралийской плиты, а его кора подвергалась субдукции к северу под Индонезийский архипелаг, принадлежавший Евразии. В позднем миоцене — плиоцене субдукция в районе о-ва Тимор сменилась коллизией Зондской дуги непосредственно с подводной окраиной Австралийского материка. На этой стадии ось спрединга на северо-западе обрывалась у разлома Оуэн, который тогда проходил почти вплотную к побережью Аравии.

Но в среднем миоцене началось раскрытие котловины Оуэн, а в позднем миоцене, около 10 МА, Аденского залива и Красного моря, с отделением Аравии от Африки вдоль трансформного разлома Мертвого моря.

Так закончилось становление современной структуры Индийского океана, раскрытие которого компенсировало закрытие Тетиса.

Индийский океан. Почти половина его площади (35 млн. км2) занята глубинами от 4500 до 5000 м, а именно вся экваториальная часть океана от 10° с. ш. и до тропика Козерога, кроме плато архипелагов: Мальдивского, Чагос, Сейшельских, Каргадос и Маскаренских, сосредоточившихся в западной части океана, между Индией и Мадагаскаром. Область больших глубин (более 4000 м) на юго-западе далеко уходит в антарктические широты, становясь при этом еще глубже (5500—6000 м); на юго-востоке

глубины от 4500 до 5500 м распространяются широким поясом вокруг южного берега Австралии и проходят в Тихий океан между Новой Зеландией и Антарктическим материком (Землей Виктории). В южном полушарии среди этой глубокой части Индийского океана выделяются два плато (от 2000 до 4000 м), одно поменьше у о-вов Принс-Эдуард и Крозе, другое — обширное, идущее от берегов Антарктического материка по самой середине океана к о-вам Кергелен и Амстердам и далее до тропика Козерога.

Самая глубокая часть Индийского океана протягивается вдоль юго-западной окраины Больших Зондских островов. Начиная с северной оконечности о. Суматры, глубины в 5000 м подходят к самому берегу, а вдоль Явы пролегает глубокая и узкая впадина, более 6000 м, с наибольшей глубиной в 7000 м (почти на 10° ю. ш., 108° з. д.) в расстоянии 250 км от берега Явы.

Источник

Описание и характеристики Индийского океана

Индийский океан занимает 20% всей водной поверхности Земли, является третьим по глубине и площади после Тихого и Атлантического океанов.

Индийский океан — географическое расположение

Он расположен в Южном полушарии, граничит с Тихим и Атлантическим океанами. На севере омывает берега Азии, в западной части примыкает к Африке. С юга его география ограничена Антарктидой, с востока — Австралией.

Поскольку океан имеет всего 11 морей, 6 крупных заливов и 6 больших островов, его береговую линию можно назвать слабо изрезанной, ровной.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Исключение составляет северо-восточная зона. Ее особенностью являются далеко вдающиеся в сушу Персидский залив и Красное море.

Характеристики водоема

Площадь поверхности океана составляет 76 млн кв. км, его объем равен 282,65 млн куб. км, ширина акватории достигает 10 тысяч километров. А его воды считаются самыми теплыми.

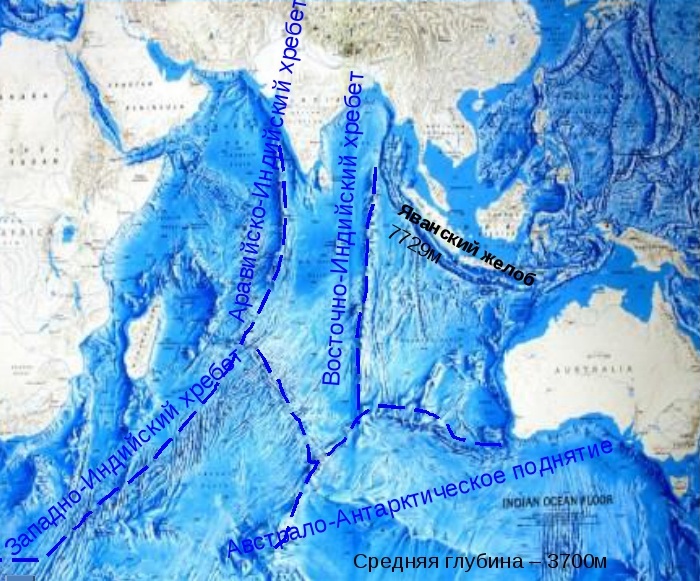

Особенности дна Индийского океана

Рельеф дна на 80% состоит из стабильных тектонических структур, представляющих собой глубокие прогибы. И лишь 20% занимают подвижные структуры земной коры, представленные срединно-океаническими хребтами:

- Восточно-Индийским.

- Аравийско-Индийским.

- Западно-Индийским.

- Центрально-Индийским.

- Австрало-Антарктическим поднятием.

Более половины дна занято отложениями известковых фораминиферов и кокколитов. На остальных площадях фиксируются залежи красной глины, выходы коренных пород.

Свойства воды

Средняя плотность воды в Индийском океане держится на отметке 1 024 кг/куб. м. Наибольшие показатели определяются в зоне Персидского залива, а также в Суэцком заливе. Наименее плотная вода характерна для Бенгальского залива и всей северо-восточной части водоема.

Когда говорят о плотности воды, имеют в виду характеристики поверхностного слоя. С глубиной плотность повышается, а ее показатели разнятся в зависимости от географического положения.

Концентрация соли в океане держится на средней отметке и составляет 34,7-34,8%. Исключением являются воды Персидского залива и Красного моря, где соленость превышает 40%.

Природные особенности, климатические пояса

Природные особенности океана связаны с принадлежностью его отдельных частей к разным климатическим поясам. В Индийском океане выделяют:

- Экваториальный пояс, характеризующийся сезонной сменой муссонов.

- Северный тропический, для которого свойственны штормы и обильные осадки в летний период.

- Южный умеренный с частыми штормами и низким давлением.

- Южный субтропический с высоким давлением, слабыми ветрами, редкой облачностью.

- Южный тропический, существующий в пассатном режиме, отличающийся сухой зимой и дождливым летом.

- Южный полярный, демонстрирующий суровость климата и покрытые льдом воды.

- Южный субполярный, для которого свойственно появление льдин, айсбергов.

Северные части водоема являются более теплыми, чем южные. Это связано не только с климатическими поясами, но и с особенностями подводных течений.

Течения

Как и в остальных океанах, в Индийском есть теплые и холодные течения.

К теплым относятся:

- Южное Пассатное.

- Мадагаскарское.

- Северное Пассатное.

- Мозамбикское.

Среди холодных основными являются:

- Западно-Австралийское.

- Сомалийское.

- Южно-Индийское.

Антарктическое циркумполярное течение также относится с холодным, отличается тем, что проходит через все меридианы. Это единственное течение с такой характеристикой на Земле.

Острова и полуострова

По сравнению с другими океанами, Атлантический отличается небольшим количеством островов. Здесь есть 6 крупных, отличающихся материковым происхождением:

А также несколько небольших, среди которых Реньон, Маврикий, Кергелен, Андаманские и Мальдивские острова.

К большим полуостровам Индийского океана относят Сомали, Индостан, Индокитай, Малакку, Аравийский полуостров.

Полезные ископаемые

На шельфах океана находятся большие запасы монацитовых песков, газа, нефти. На ложе присутствуют железо и марганец.

В южной части акватории обнаружены кремнистые диатомовые отложения, руды меди и хрома. В прибрежных территориях находится множество месторождений рутила, ильменита, титанита, циркония.

В промышленных масштабах добывают касситерит, найденный в шельфовых зонах Таиланда, Индонезии, Малайзии.

Экологические проблемы Индийского океана

Они связаны с неразумными действиями человека. Из-за развития подводной охоты и рыбной ловли к 20 веку под угрозой исчезновения оказались киты, сейвалы и кашалоты.

В наше время природа страдает от загрязнения вод продуктами нефтепереработки, тяжелыми металлами, отходами атомной промышленности. Особо тяжелая ситуация сложилась у берегов Персидского залива, где проложены маршруты нефтетанкеров.

Источник

Рельеф дна индийского океана и его особенности

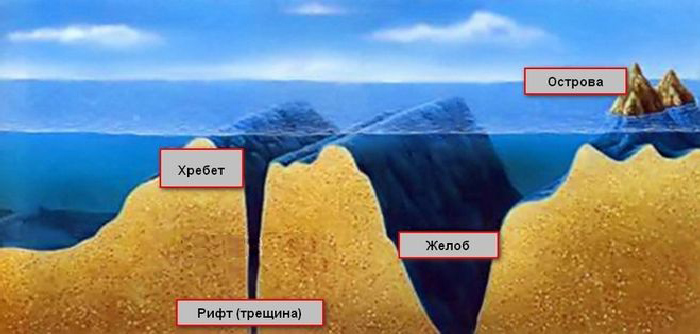

В рельефе дна Индийского океана есть цепь разветвленных подводных хребтов и окаймленные ими глубоководные впадины, коралловые рифы и узкие изрезанные каньоны. Шельфовая область бассейна неширокая, а континентальный склон резко обрывается в сторону ложа.

История формирования рельефа дна Индийского океана

Третий по объему мировой бассейн, занимающий площадь более 76 млн кв. км, начал формироваться в раннюю эпоху юрского периода. Около 130 млн лет назад восточная часть большого материка Гондвана раскололась на несколько континентов: Евразию, Африку, Австралию, Антарктиду.

Эти земли расступились, обрамив молодую океаническую впадину. Она постепенно разрасталась вследствие дальнейшего расхождения литосферных плит, сформировалась обширная акватория.

Движение тектонических плит продолжается до сих пор.

Австралийская и Индийская плиты перемещаются на север со скоростью 5-7 и 3-6 см в год, Аравийская плита и Сомалийская часть Африканской меняют свое положение на 1-3 и 1-2 см в северо-восточном направлении.

В зонах глубоководных тектонических разломов и подвижек (спрединга) сосредоточены точки землетрясений, высокой вулканической активности и выброса магмы. Здесь же расположены области формирования новой океанической коры и проходят срединно-океанические хребты.

Геологическое строение дна

Срединно-океанических хребты, тянущиеся в разных направлениях (на северо-запад и северо-восток, юго-запад и юго-восток), пересекаются в одной картографической точке «Родригес» (с координатами j = — 22 °, l = +68 °).

Каждый структурный элемент поднятий состоит из 2 частей:

- северное включает Аравийско-Индийский и Восточно-Индийский хребты;

- юго-западное — Западно-Индийский и Африкано-Антарктический;

- юго-восточное — Центрально-Индийский и Австрало-Антарктический.

Аравийско-Индийский хребет идет от Аравийского полуострова до о. Маврикий, Восточно-Индийский — от Бенгальского залива до плато Брокен и желоба Объ,

Центрально-Индийский — до плато Амстердам и Австрало-Антарктического поднятия, Западно-Индийский — перпендикулярен последнему и тянется до плато Крозе (более подробное описание структур и схему их размещения можно найти на карте).

Высота океанских поднятий — от 2000 до 4500 м, ширина — от 500 до 800 м. Аравийско- и Центрально-Индийская горные гряды относятся к медленно-спрединговым со скоростью раздвижения подстилающих литосферных плит около 2 см/г. Юго-западные структуры расходятся еще медленнее: их смещение — 1,5 см/г.

Срединно-океанические хребты проходят через весь бассейн на расстояние около 16 тыс. км и делят его на 3 сектора:

- северо-восточный — Азиатско-Австралийский;

- западный — Африканский;

- южный — Антарктический.

В пределах каждого сектора лежат котловины глубиной от 500 до 5000 м (средняя величина — около 4000 м). Поднятия и плато образуют их природные границы.

Самые крупные из океанских впадин следующие:

- на западе (с севера на юг): Аравийская, Сомалийская, Москаренская, острова Тромлен, Мадагаскарская, Мозамбикская, Крозе, Агульяс;

- на востоке: Центральная, Кокосовая, Яванская, Западно-Австралийская, Южно-Австралийская;

- на юге (с востока на запад): Африкано-Антарктическая, Австрало-Антарктическая (разделены платом Каргелен).

Самая глубокая из котловин в Зондском желобе — Яванская (7729 м). Она тянется на расстояние более 4 тыс. км вдоль восточных островов Явы и Суматры. Здесь лежит живая зона стыковки литосферных плит, поэтому нередки их подвижки и землетрясения; встречается много вулканических гор и «курящих» кратеров, среди которых — Кракатау. Южнее этих мест находятся Кокосовая и Западно-Австралийская впадины глубиной около 7500 м.

Мощная подводная цепь океанских поднятий разбита многочисленными поперечными разломами.

Например, северо-западные ветви разделены протяженной линейной трещиной (от границы с Азией близ Пакистана до Сомалийской котловины) длиной около 2400 км.

У юго-восточного берега Африки между котловинами есть обширные плато, на которые выносится много биогенного и терригенного материала. А в области разломов возвышаются подводные вулканические горы и рифы, а также океанический хребет, увенчанный архипелагами коралловых надстроек в виде атоллов.

На юге акватории горные цепи соединяются со структурами Тихого и Атлантического океанов.

Донные осадки Индийского океана

Ложе бассейна выстлано породами разных типов:

- Терригенными — прибрежные и шельфовые области. Наибольшая часть их приносится с суши и откладывается в подводных окраинах материков, на континентальном склоне и у его подножья. Крупные реки Евразии, ледники и ветра наносят в прибрежную зону много терригенных осадочных пород: песка, галечника, гравия, алевритов и т.д. Мощность отложений на материковых порогах достигает толщины 5-8 тыс. м.

- Карбонатными планктогенными — более 50 % площади. В теплых глубоководных областях, насыщенных биомассой, распространены известковые фораминиферовые илы. Последние покрывают дно бассейна до глубины 4700 м.

- Кремнистыми диатомными — поясная зона (300-1200 км) вокруг Антарктиды. В этих холодных приполярных местах они образуются в результате накопления остатков водорослей-диатомей. Вокруг южного континента скапливаются также обломочные породы разного размера, от крупного валуна до алеврита.

- Кремнистыми радиоляриевыми — экваториальная область. Такие осадки создают отдельные ареалы на дне котловин, ниже критических глубин карбонатного осадконакопления.

- Бентогенными коралловыми — на шельфах Африки, Австралии, Индийского полуострова. Для развития коралло-водорослевых рифов необходима теплая (20-35 °С) прозрачная вода, насыщенная кислородом и известью. Они формируются только в тропических и субтропических поясах.

- Полигенными красными глинами — около 25 % центральных глубоководных областей, удаленных от материков и островов. В составе этих осадков участвуют многие материалы: биогенный, вулканогенный, метеорный и др.

- Вулканическими — вблизи срединно-океанических хребтов и в рифовых зонах. Это донные металлоносные осадки с высоким содержанием металлов: свинца, железа, марганца, цинка, меди и т.п.

Распределение осадков осложняется многими факторами: неровностями рельефа и оползнями, океанскими течениями и мутьевыми потоками (более подробное описание этих явлений есть в учебнике Н.В. Кроновского и А.Ф. Якушова «Основы геологии»).

Подводные окраины вблизи материков

В Индийском океане узкая шельфовая зона (2-40 км), а континентальный склон резко спускается из моря в акваторию.

На юге Африки, у берегов Индии в Бенгальском заливе мелководная (до 200-300 м) область расширена до 250-500 м за счет коралловых отмелей и подводных плато, а переход из шельфа в ложе происходит под углом более 45 °. На северо-западе Австралии шельфовая зона распространяется на расстояние от берега около 1 км и имеет глубину до 500 м.

В области Зондских островов континентальный склон отделен от ложа переходной зоной из вулканических островных дуг. Это место погружения океанской литосферы под континентальную (зона субдукции). Здесь происходит столкновение и взаимодействие плит, а впоследствии — землетрясения и вулканизм; образовано 300 горячих точек и самые глубоководные желоба.

Материковый склон океана нередко бывает осложнен горными грядами и долинами, изрезан глубокими каньонами. Последние образуются в продолжение русел рек (Ганг, Брахмапутра в Азии) или ледников (в Антарктиде).

Подводный мир

Растительный мир Индийского океана представлен водорослями, отличающимися по типу и цвету: красными (бангиевыми), зелеными (каулерповыми), бурыми (фукусовыми, ламинариевыми), известковыми и др.

В прибрежных устьях рек Юго-Восточной Африки, Азии и Мадагаскара, защищенных от океанских волнений коралловыми рифами и островами, распространены мангровые заросли.

В тропической области распространены кораллы, создающие в сочетании с красными водорослями подводные рифы. Среди таких строений снуют многочисленные беспозвоночные обитатели моря: моллюски, крабы, морские ежи, губки, звезды, синофоры и смертельно жалящие физалии.

В Индийском океане обитает большое количество светящихся организмов: динофитовых водорослей (перидиней), студенистых гребневиков, медуз.

Только рачков-копеподов насчитывается более сотни типов. В антарктической зоне живет крупная популяция эуфаузиевых крилей. Ими питаются усатые киты, тюлени, рыбы, моллюски и т.п.

Из рыб в Индийском бассейне встречаются лучеперые (корифены, нототениевые), тунцы, сардины, макрелещуки, окуни, разные виды акул и скаты. Из пресмыкающихся — морские черепахи и ядовитые змеи.

Отряд млекопитающих океана представлен особями класса китообразных: дельфинами, кашалотами, финвалами, сейвалами, горбачами. А также тюленями, морскими котиками, львами, слонами и леопардами.

У Коморских островов и на Индонезийском архипелаге на глубине 200 м обитает редкая кистеперая рыба — латимерия, которую считали вымершей много миллионов лет назад.

Источник