- История Тихого океана

- Характеристика Тихого океана

- История освоения и изучения Тихого океана

- Экспедиция Челленджер

- Информация о Тихом океане

- История и этимология Тихого океана

- Расположение на карте

- Границы и береговая линия

- Характеристики водоема

- Объем и глубина

- Климатические зоны

- Гидрологический режим

- Геологическое строение

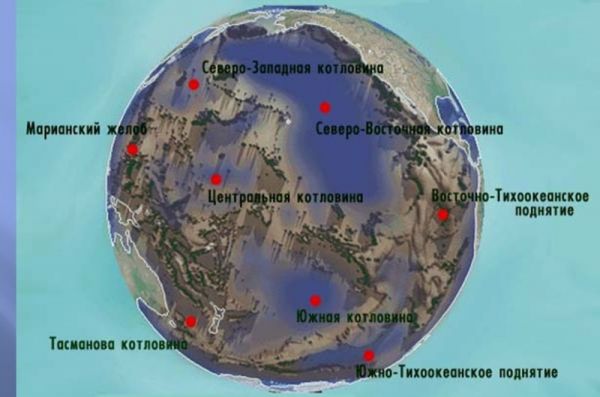

- Рельеф дна

- Исследования океана

- Интересные факты

- Геологическая история Тихого океана

История Тихого океана

Самый большой океан на Земле – это Тихий. В нем находится самая глубокая точка планеты – это Марианская впадина. Океан настолько большой, что он превышает площадь всей суши, и занимает практически половину Мирового океана. Исследователи считают, что котловина океана начала формироваться в мезозойскую эру, когда распадался проконтинент на материки. Во времена юрского периода образовались четыре основные океанические тектонические плиты. Далее в эпоху мела начало формироваться побережье Тихого океана, появились очертания Северной и Южной Америки, а Австралия откололась от Антарктиды. В данный момент движение плит все еще продолжается, о чем свидетельствуют землетрясения и цунами в Юго-Восточной Азии.

Трудно представить, но общая площадь Тихого океана составляет 178,684 млн. км². Если быть точнее, то воды простираются с северной стороны на южную на 15,8 тыс. км., с восточной на западную – на 19,5 тыс. км. До детального изучения океан называли Великим или Пацифика.

Характеристика Тихого океана

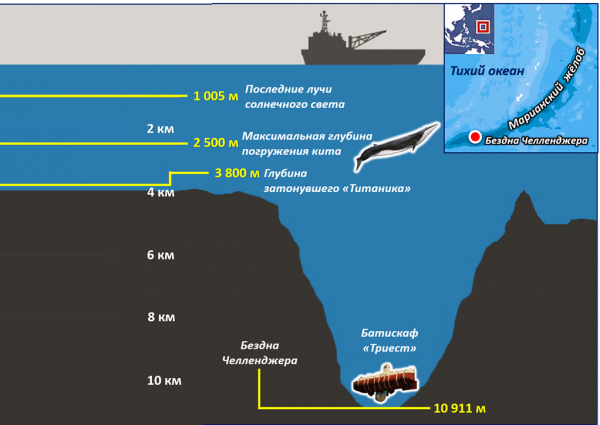

Следует отметить, что Тихий океан входит в состав Мирового океана и занимает лидирующее место по площади, так как составляет 49,5% всей поверхности воды. В результате исследований было выявлено, что максимальная глубина составляет 11,023 км. Самая глубокая точка называется «Бездна Челленджера» (в честь научно-исследовательского судна, которое впервые зафиксировало глубину океана).

По территории Тихого океана разбросаны тысячи разнообразных островов. Именно в водах Великого океана находятся самые большие острова, среди которых Новая Гвинея и Калимантан, а также Большие Зондские острова.

История освоения и изучения Тихого океана

Осваивать Тихий океан люди начали еще в древние времена, так как по нему проходили важнейшие транспортные пути. Активно пользовались природными ресурсами океана племена инков и алеутов, малайцев и полинезийцев, японцев, а также других народов и народностей. Первыми европейцами, которые исследовали океан, были Васко Нуньес и Ф. Магеллан. Члены их экспедиций делали очертания береговых линий островов, полуостровов, фиксировали сведения о ветрах и течениях, погодных изменениях. Также была записана некоторая информация о растительном и животном мире, но весьма фрагментарная. В дальнейшем натуралисты собирали для коллекций представителей флоры и фауны, чтобы потом их изучать.

Первооткрыватель конкистадор Нуньес де Бальбоа занялся изучением вод Тихого океана в 1513 году. Открыть невиданное ранее место он смог благодаря путешествию через Панамский перешеек. Так как экспедиция вышла к водам океана в заливе, расположенном на юге, Бальбоа дал название океану «Южное море». После него в открытый океан вышел Магеллан. И потому как прошел он все испытания ровно за три месяца и двадцать дней (в прекрасных погодных условиях), путешественник дал название океану «Тихий».

Чуть позже, а именно, в 1753 году географ по имени Бюаш предложил назвать океан Великим, но всем уже давно полюбилось название «Тихий океан» и данное предложение не получило всеобщего признания. До начала девятнадцатого столетия океан называли «Тихое море», «Восточный океан» и т.д.

Экспедиции Крузенштерна, О. Коцебу, Э. Ленца и других мореплавателей осваивали океан, собирали различные сведения, измеряли температуру воды и изучали ее свойства, проводили исследования под водой. К концу девятнадцатого века и в двадцатом изучение океана стало приобретать комплексный характер. Были организованы специальные береговые станции и проведены океанологические экспедиции, целью которых было собрать информацию о различных особенностях океана:

- физических;

- геологических;

- химических;

- биологических.

Экспедиция Челленджер

Комплексное изучение вод Тихого океана началось в период исследования английской экспедицией (в конце восемнадцатого века) на знаменитом судне «Челленджер». В этот период ученые изучали рельеф дна и особенности Тихого океана. Это было крайне необходимо для того, чтобы осуществить прокладку подводного телеграфного кабеля. В результате многочисленных экспедиций были выявлены поднятия и углубления, уникальные подводные хребты, котловины и желоба, донные отложения и прочие особенности. Наличие данных помогло составить всевозможные карты, характеризующие рельеф дна.

Чуть позже с помощью сейсмографа удалось выявить тихоокеанское сейсмическое кольцо.

Важнейшим направлением изучения океана являются исследования системы желобов. Численность видов подводной флоры и фауны настолько огромна, что не удается установить даже ее приблизительное количество. Несмотря на то, что освоение океана длится с незапамятных времен, люди накопили массу сведений о данной акватории, но еще так много неизведанного находится под водой Тихого океана, поэтому исследования продолжаются по сей день.

Источник

Информация о Тихом океане

Тихий океан является крупнейшим по площади, глубине и объему водным объектом. Он занимает 1/3 планеты Земля и почти 50% Мирового океана. Его максимальная глубина — 11 022 м, а средний показатель — 3 998 м. Воды океана простираются на 15,8 тыс. км с севера на юг, а ширина с востока на запад составляет 19,5 тыс. км.

История и этимология Тихого океана

Характеристики Тихого океана изучались людьми с древности, что было связано с прокладыванием ключевых маршрутов для кораблей, использованием природных ресурсов разными народами и племенами.

Его первыми европейскими исследователями стали Васко Нуньес де Бальбоа и Фернан Магеллан. Они сформировали карты островов и полуостровов, записывая данные о течениях, ветрах и погоде, а также сделали фрагментарное описание флоры и фауны. Вскоре натуралисты занялись глубоким изучением экзотических растений и животных.

Первооткрывателем объекта является мореплаватель В. Нуньес де Бальбоа, который в 1513 г. оказался в тихоокеанской акватории после пересечения Панамского перешейка.

Изначально Бальбоа назвал невиданное раньше место «Южным морем». Через пару лет в открытые воды вышел Ф. Магеллан. Экспедиция длилась 3 месяца и 20 дней. А поскольку погодные условия во время путешествия были благоприятными, океан стал «Тихим».

В 1753 г. появилось предложение переименовать водный объект в «Великий», но географы и мореплаватели привыкли к старому названию и не согласились менять его. До XIX в. океан называли «Восточным», «Тихим морем» и т.д.

В результате экспедиций Э. Ленца, О. Коцебу и И. Крузенштерна были собраны основные характеристики Тихого океана, включая температуру воды, границы и протяженность береговой линии, размеры островов и полуостровов, карту течений и др. В конце 19 и начале 20 вв. начались комплексные океанологические исследования. Береговые станции и исследовательские центры стали анализировать геологические, биологические, химические и физические данные.

В XVIII в. состоялась английская экспедиция с участием судна «Челленджер». Ее целью стало обследование рельефа дна и других геологических особенностей. Полученная информация потребовалась для безопасной прокладки подводного телеграфного кабеля.

В результате исследований ученые определили ряд углублений, подводных хребтов, желобов и других донных аномалий. Это позволило им подготовить подробные карты с описанием строения дна.

После появления сейсмографа удалось определить тихоокеанское сейсмическое кольцо.

Расположение на карте

Тихий Океан находится в 4 полушариях, имеет вытянутую форму (с северо-запада на юго-восток) и занимает 49,5% от общей площади Мирового океана. Его восточные воды омывают Америку, западные — Австралию и Евразию, а южные — Антарктиду.

Границы и береговая линия

С другими океанами Тихий граничит в следующих точках:

- Северный Ледовитый — Берингов пролив.

- Индийский — северный край Малаккского пролива и линия островов Суматра — Ява — Роти — Тимор.

- Атлантический — Огненная Земля по меридиану до Антарктиды.

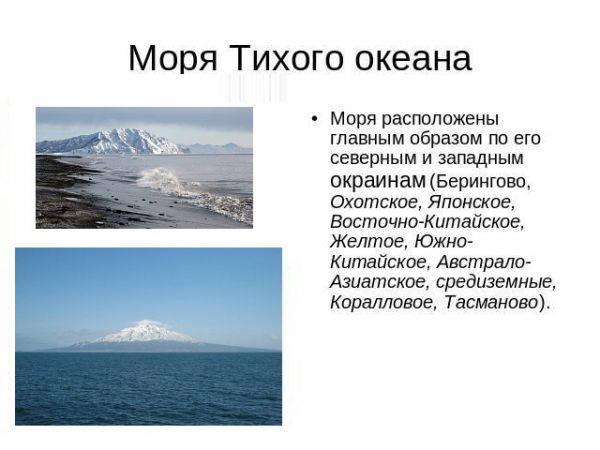

Границы береговых линий омываются такими морями, как:

- Желтое.

- Берингово.

- Охотское.

- Внутреннее Японское.

- Южно-Китайское.

- Филиппинское.

- Яванское.

- Сулу.

- Серам.

- Самар.

- Соломоново.

- Сомова.

- Амундсена и др.

Общая площадь морей, проливов и заливов — 31,64 млн км², что равно 18% от размеров океана.

Характеристики водоема

Площадь Тихого океана составляет 179,7 млн км² (1/3 часть Земли). Являясь самым крупным водным объектом, он омывает практически все материки, за исключением Африки.

Объем и глубина

Водный объект вмещает 710,36 млн км³ воды, (53% от объема Мирового океана). Показатель средней глубины достигает 4 км, а самая глубокая точка, которая находится в Марианской впадине, уходит на глубину в 11 022 метра. Ее называют Бездной Челленджера.

Климатические зоны

Тихоокеанский климат формируется под воздействием зонального размещения ультрафиолетового излучения, сезонных особенностей (зимы и лета) и циркуляции воздушных масс.

Средняя температура верхних слоев составляет +19°C. В области экватора температурный показатель достигает +25…+30°C, а на севере — от +5 до +8°C.

В южной части расположен антарктический пояс со средней температурой ниже 0°C.

Крупные размеры и высокая температура воды в тропических регионах способствуют появлению мощных циклонов. Они отличаются разрушительными ветрами и сильнейшими ливнями. В начале XXI в. ученые определили цикличность ураганов.

Климат зависит от преобладающих ветров:

- Пассаты — в тропических районах.

- Западные ветры — в умеренных широтах.

- Муссоны — возле побережья Евразии.

Показатели годовых осадков выглядят следующим образом:

- Максимальный — 12 090 мм (на Гавайях).

- Минимальный — 100 мм (на востоке и в тропиках).

Соленость вод океана достигает 34,6%.

Гидрологический режим

Характер течений определяется закономерностью атмосферной циркуляции. Под воздействием северо-восточного пассата формируется одноименное течение, пересекающее океан в центральной части побережья Америки.

Дальше течение разделяется на 2 рукава:

- Один направляется на юг и частично питает Экваториальное течение.

- Другой движется в Восточно-Китайское море и способствует появлению в северном направлении теплого течения Куросио.

Куросио граничит с Северо-Тихоокеанским течением, которое направляется на восток и омывает побережье Орегона, а потом разделяется на 2 ветви: северную и южную.

В южном полушарии образуется Южно-пассатное течение, пересекающее океан возле берегов Колумбии.

Важное влияние на гидрологический режим оказывает подповерхностное течение Кромвелла, граничащее с Галапагосскими островами и Южно-пассатным течением.

Геологическое строение

Тихоокеанское дно характеризуется сложным рельефом, который на 10% состоит из окраин материков. Практически вся поверхность дна находится в пределах одноименной литосферной плиты, а в местах соединения с другими плитами присутствуют сейсмические зоны. Они способствуют появлению мощных землетрясений и цунами.

Рельеф дна

На донном шельфе Берингова моря имеются трансгрессивные равнины с субаэральными реликтовыми отложениями.

Антарктический шельф обладает средней глубиной от 200 м и отличается сильной расчлененностью со множеством тектонических возвышенностей и грабенов.

Североамериканский склон содержит большое количество подводных каньонов. Окраина Новой Зеландии, площадь которой в 10 раз больше общей площади всех островов, получила специфическую структуру.

В точках столкновения плит ученые определили источники с температурой 350°C.

На дне встречаются красные глины, кремнистые диатомовые илы, радиоляриевые отложения и кораллово-водорослевые биогенные отложения.

Исследования океана

Исследователи определили, что Тихий океан — самый древний водный объект на планете. Он начал формироваться в меловой период мезозоя примерно 140 млн лет назад.

Люди стали осваивать его водные просторы задолго до изобретения письменности. Есть теория, что выходцы из Южной Америки заселили острова Полинезии, передвигаясь на простых плотах.

Европейцы узнали о «Великом» океане в XVI в., когда В. Нуньес де Бальбоа впервые увидел просторную акваторию и дал ей название «Южное море».

Список самых важных исследований океана выглядит следующим образом:

- 1589 г. — публикация первой подробной карты А. Ортелием.

- 1642-1644 гг. — экспедиция А. Тасмана с открытием Австралии.

- 1769-1779 гг. — кругосветные путешествия Дж. Кука и изучение южных регионов.

- 1785 г. — экспедиция Ж. Лаперуза и ее таинственное исчезновение.

- 1819-1821 гг. — кругосветное путешествие Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева. Открытие Антарктиды.

- 1960 — погружение в самую глубокую точку Марианского желоба (Бездну Челленджера).

Интересные факты

- С момента открытия самой глубокой точки океана на дно Бездны Челленджера (11 022 м) опускалось только 3 человека. Последнее погружение произошло в 2012 году. Его возглавил кинорежиссер Джеймс Кэмерон.

- В животном мире океана преобладает гигантизм: крупные мидии, устрицы и моллюски весом до 300 кг. При этом в тихоокеанских акваториях сосредоточена самая большая в мире концентрация фитопланктона.

- Количество островов, расположенных на территории Тихого океана, достигает 25 тыс.

- В океане формируется больше 80% цунами, что обусловлено множеством подводных вулканов.

Кроме того, в северной части океана находится «Мусорный континент», который представляет собой крупную кучу мусора, весом от 100 млн. тонн пластика.

Источник

Геологическая история Тихого океана

Издавна сложилось представление о глубокой древности и неизменности Тихого океана, о его особой природе, отличной от других океанов.

Особую геологическую природу Тихого океана связывали то с отрывом Луны от Земли в этом месте, то с общими закономерностями строения земной коры, с проявлением ее диссимметрии. Однако никаких данных по геологической истории этого океана до кайнозоя нет. Просто считалось, что Тихий океан, по крайней мере его центральная часть, существует неизменно. Геологическое строение островов центральной части океана позволяет наметить этапы геологической истории только по третичному и четвертичному периодам. Последние исследования глубинного строения земной коры под Тихим океаном убедительно показали, что для выделения Тихого океана, как имеющего особую природу, нет никаких оснований. В таком духе недавно определенно высказалась Р. М. Деменицкая.

Большой интерес представляет сопоставление геологической истории суши, окружающей Тихий океан. В. В. Белоусов обратил внимание на взаимную связь тектоническго развития Китая с опусканием дна Тихого океана. По мнению Белоусова, на основании современных данных следует считать, что депрессии Тихого океана в их современном виде углублялись и оформлялись с конца мезозоя. Представляется, что совпадение во времени этого грандиозного процесса и проявления некоторых специфических особенностей в тектоническом развитии Китая не случайно. И В. Е. Хайн отмечает параллельное береговой линии простирание докембрийской складчатости в Тихом океане. Отсюда делается вывод о большой древности океана.

По нашему мнению, факт параллельности докембрийской складчатости и береговой линии трудно использовать для доказательства древности океана, так как конфигурация современной береговой линии определяется молодыми, большей частью четвертичными разрывными нарушениями. Отмечаемое В. Е. Хаиным возрастающее углубление геосинклиналей в сторону океана трудно привлечь для доказательства его древности, имея в виду мезозойский и кайнозойский их возраст. Их углубление скорее свидетельствует о взаимной связи колебательных движений океанического дна и краевой части материков, как это было показано В. В. Белоусовым на примере Китая. Можно сделать вывод, что по краевой части материков сейчас нет геологических данных для утверждения особого направления геологического развития Тихого океана. Вслед за А. Д. Архангельским можно считать, что на дне Тихого океана наряду с платформенными распространены геосинклинальные структуры, которые подобно другим частям земной поверхности переживали сложное, но в целом направленное геологическое развитие.

В ходе геологического времени периоды теократические и талассократические неоднократно чередовались до конца палеозоя включительно, площадь платформенных структур возрастала, впоследствии же подвергалась раздроблению и опусканиям. Это подтверждают известные данные по геологической истории краевых частей материков. Наиболее древние части Тихоокеанской платформы, вероятно, находятся в ее центральных частях, по мере же приближения к краевым частям возраст складчатого фундамента становится все более и более молодым. Возможно, что Тихоокеанская платформа состояла из нескольких древних глыб, постепенно обраставших молодыми складчатыми поясами.

Биогеографические данные указывают на возможное распространение суши в центральной части океана еще в начале третичного периода. Г. У. Линдберг, сопоставивший многочисленные биогеографические сведения, считает возможным существование сухопутной связи между островами Микронезии и Полинезии, Гавайскими островами и юго-восточной Азией. Ранее Гефер и некоторые другие авторы доказывали распространение суши в начале третичного периода от Новой Зеландии до Индонезии. В результате последующего опускания этой суши остались современные острова и моря между ними. Е. В. Вульф допускает существование в прошлом сухопутной связи в восточной части океана между Гавайскими островами и Северной Америкой. Стирнс рисует историю развития Тихого океана в четвертичное время следующим образом. В центральной части океана в плиоцене образовались разломы, вдоль которых стали формироваться гряды вулканических островов, разделенных проливами и морями. В последующем по линиям разломов начались вертикальные движения с образованием новых вулканических очагов. Вулканические явления, развивавшиеся в мелководных условиях, имели характер покровных излияний. После периода активных вулканических извержений океаническое дно погрузилось на 2000 м. Стирнс ставит это в зависимость от нарушения изостатического равновесия. Плиоценовое время считается временем великого погружения. Оно сопровождалось активными движениями и вулканической деятельностью на побережьях океана. Четвертичный период характеризуется колебаниями уровня, связанными с эвстатическими изменениями во время оледенений материков. Острова поднимались, вновь стал проявляться вулканизм.

К изложенному нужно добавить, что в плиоцено-четвертичное время широкое распространение в океане получили гайоты. Это указывает на общее опускание океанического дна в четвертичном периоде не менее чем на 1000—1500 м. Об этом свидетельствуют и широко распространенные атоллы и коралловые постройки, опустившиеся в его краевой части под уровень моря. Вполне возможно, что опускание океанического дна продолжалось и в историческое время, когда география центральной части океана изменялась. О молодости движений океанического дна и изменениях в распределении островов свидетельствуют условия расселения народов. В вопросе о существовании недавно более тесных связей между отдельными островами многое разъясняет история материальной культуры народов Тихого океана.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

__600x383.jpg)