- Как Россия рвалась к Тихому океану

- Как Россия рвалась к Тихому океану Владивосток – восточный форпост государства

- КСТАТИ

- Дыра недели. Так на берегу океана живет самый быстроумирающий город России

- Металл и ГУЛАГ

- «Заброшки»

- Ветер

- Цены на жилье

- Российские острова в Тихом океане — депрессивное место или маленький рай?

Как Россия рвалась к Тихому океану

Как Россия рвалась к Тихому океану Владивосток – восточный форпост государства

Спецпроекты ЛГ / Станционный смотритель / ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Замостьянов Арсений

Владивосток – город далёкий, но нашенский. Примерно так говорил Владимир Ильич Ленин. Впрочем, в его время этот форпост России был уже гораздо ближе к Москве и Петербургу. Благодаря Великому Сибирскому пути.

Его строительство оказалось проектом не только железнодорожным. Регион превращался в житницу огромной страны, набирала силу его экономика. Вдоль трассы велась геологическая разведка полезных ископаемых неподалёку от будущей дороги. В результате были открыты анжеро-судженские, черемховские, сучанские угольные месторождения. В самый разгар строительства дороги расчищались и углублялись русла рек, начиналась судовая навигация, распахивались и засевались поля. В сёлах

и городах появились новые рабочие профессии – стрелочники, кочегары, путевые сторожа. Возникло немало торговых предприятий, отправлявших в западную часть материка продовольственные товары. И не только продовольственные.

Трассу нельзя было считать завершённой, пока на карте Российской империи не появилась Кругобайкальская железная дорога, благодаря которой путь до Владивостока избавился от паромов. КБЖД оказалась самым трудоёмким объектом конца XIX – XX века! Причём в Восточной Сибири строить магистрали оказалось гораздо труднее, чем в Западной. Разница – колоссальная.

В 1898-м по указу Николая II на берегах Байкала провели изыскательские работы, что позволило через несколько лет приступить к строительству восточного участка Кругобайкальской железной дороги, от Мысовой в сторону Култука. Железнодорожный путь по берегу Байкала возвели за два с небольшим года, управившись почти на год раньше изначально намеченного срока. Столь напряжённого труда история до того времени не знала: на пути «всего лишь» в 260 км пришлось построить 39 тоннелей общей протяжённостью в 7,3 км, 14 км подпорных стен, 47 предохранительных галерей, 445 металлических мостов, 15 каменных водопропускных труб, 6 сложных каменных мостов. И всё это удалось возвести, пробиваясь через каменистую почву, суровые Саянские горы, вопреки капризному климату и неумолимой мошкаре. Россия рвалась к Тихому океану.

После появления на свет этой магистрали регулярные поезда получили возможность следовать по рельсам из Западной Европы до самого Владивостока. По рельсам! Без утомительных паромов! Этот короткий участок пути не зря называли «золотой пряжкой стального пояса России». Да, именно золотой, ибо по стоимости бюджет строительства Кругобайкальской железной дороги не уступал сметам возведения всех остальных составных частей Великого Сибирского пути. И построили КБЖД на удивление вовремя – накануне эпохи войн и революций, когда на такой проект просто не хватило бы не только мирных лет, но и средств. Строили, конечно, с упрощениями – и пропускная способность дороги, как показали первые годы эксплуатации, была невелика. Но всё-таки это было чудо инженерной мысли и рабочей смекалки. Об этом писал ? и Сергей Витте – уже в глубокой отставке, когда ему не имело смысла дипломатничать.

Регулярное железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и тихоокеанскими портами России – Владивостоком, Порт-Артуром и Дальним – установилось в начале июля 1903 года, став настоящей победой, праздником для всех железнодорожников! В тот момент, без сомнения, именно они ощущали себя главными людьми в государстве.

Настоящей изюминкой России стали транссибирские экспрессы, о которых восторженно писала мировая пресса. Составы, курсировавшие от Балтики до Тихого океана, состояли исключительно из вагонов I и II классов. В них можно было путешествовать с полным комфортом – на высшем уровне начала ХХ века. Рестораны с разнообразной кухней, горячая вода, изысканное постельное бельё. Стоило подобное удовольствие дорого, однако знатных путешественников и деловых людей сие не останавливало: всё равно получалось значительно дешевле, чем добираться на Дальний Восток другими видами транспорта. Об этом даже спорить не приходилось. После открытия Великого Сибирского пути на всём его протяжении поездка из Лондона до Шанхая оказалась в полтора раза быстрее и почти в два раза дешевле, нежели пароходом через Суэцкий канал или Канаду. А ещё – гораздо надёжнее.

Первопроходцы-строители Владивостока и помыслить не могли, что эта небольшая крепость превратится в красавец-город, из которого можно будет добраться до Москвы за считаные дни. Уже потом дорога эта повидала войны, испытала мощь бронепоездов. За железные магистрали сражались яростно, отчаянно. И после обретения мира, к середине двадцатых годов, она стала главным инструментом возрождения Сибири, её экономической мощи и благосостояния. Старые и новые города росли и отстраивались быстрее, чем прежде. Во всех самых ответственных делах Россия надеялась на сибиряков и посылала «в дальние края» тысячи молодых строителей, воинов-железнодорожников, инженеров. Страна шла вперёд вместе с Сибирью.

Объекты КБЖД давно стали музейной достопримечательностью. Последние поезда прошли по её рельсам 20 июня 1956 года. Многие ветераны железной дороги вспоминали тот день с грустью. Многострадальную ветку Иркутск – Порт Байкал затопили в связи со строительством Иркутской ГЭС – первой крупной сибирской гидроэлектростанции – другого уникального объекта уже другого времени. Ещё в 1949 году открылась новая дорога от Иркутска до Слюдянки. Участок от Слюдянки-1 до станции Мысовая, что в Бурятии, и поныне остаётся важным звеном Транссиба.В конце 1970-х «тупиковый» западный участок Кругобайкальской железной дороги получил статус историко-архитектурного памятника. Его изучают инженеры, им любуются туристы, любящие фотографироваться на фоне старых виадуков. Очень важно, что у нас есть такой музей под открытым небом. Проложены новые маршруты, новые пути – по долинам рек Иркут и Олха, от Иркутска до Слюдянки. И в наши дни железнодорожное путешествие из Москвы во Владивосток остаётся одним из символов России! Недаром о таких рейсах снято несколько ярких художественных фильмов – «Девушка с характером», «Поезд идёт на Восток».

Восточный форпост России, наше бесценное владение, наше достояние. Таков Владивосток – город, ставший близким для всей России благодаря железнодорожникам.

Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

КСТАТИ

КВЖД не вполне отвечала своему названию: путь пролегал не вокруг озера, а замыкал в полукольцо его западную часть. Строгая комиссия, несколько раз «под лупой» рассматривавшая участок Порт Байкал – Слюдянка, в конце концов нашла его «законченным и годным для передачи в правильную эксплуатацию». По этому – самому трудному – участку проехал лично министр путей сообщения Хилков.

Источник

Дыра недели. Так на берегу океана живет самый быстроумирающий город России

За последние 30 лет население чукотского города Певек сократилось втрое. Такое не снилось даже Воркуте с ее пустыми обледенелыми пятиэтажками. Но, несмотря на все трудности, лютую метель, которая в буквальном смысле сдувает людей с дороги, время здесь не остановилось. Город на берегу Северного Ледовитого океана продолжает жить, в нем рождаются дети, идут в школу, заводят «инстаграмы», делают селфи. Поразительно, но в Чукотский автономный округ, где на 10 квадратных километрах живет всего один человек, даже занесли COVID-19. Мы продолжаем рубрику «Дыра недели» — о потрясающе красивых депрессивных местах, на которые нам еще долго придется смотреть из окошка браузера.

Металл и ГУЛАГ

История Певека мало чем отличается от судеб десятков других холодных моногородов России. В 1930-е сюда приехали геологи-золотоискатели, в 1938-м разместили управление трудовых лагерей. Населенный пункт, где раньше стояли только пестрые юрты, быстро развивался на питательных комбикормах из золотой, оловянной и медной руды. Вскоре ему присвоили статус города — самого северного в стране.

А в 90-е он завоевал еще одно первенство — стал самым быстровымирающим. Причиной оттока людей из Певека стало сокращение рабочих мест: в 1990-х были закрыты оловянные рудники, ухудшилось состояние инфраструктуры города.

«Заброшки»

30 лет назад в Певеке жило почти 13 тыс. человек, но в 2002-м осталось всего 5,2 тыс. жителей. Город стал абсолютным «рекордсменом» по темпам сокращения численности населения. Только села вымирали быстрее.

Оставшиеся 30% населения города переселили в жилой фонд поновее и покрепче, чтобы его было проще отапливать и обслуживать, отремонтировали и покрасили яркими красками. В результате город разделился на «цивилизованную» часть с откапиталенными и ярко окрашенными домами и заброшенные горняцкие поселки, в окружении которых она находится. «Заброшку» стараются сносить, чтобы освободить территорию под расширение порта.

В отселенные многоквартирные дома легко попасть, чем с удовольствием пользуются туристы, путешествующие по Крайнему Северу. Кое-где сохранился антураж 90-х — плакаты Бритни и Алсу из журнала «Все звезды», группа «Корни» и «Тату», вырезанные по контуру пиджаков и причесок, давно сошедшие с экрана имена и лица.

Здесь же можно найти пыльные альбомы с фотографиями школьниц в белых передниках, радиоприемники и видеокассеты. В заброшенных квартирах очень часто встречаются сломанные фортепиано: уезжая на континент, люди оставляли здесь крупногабаритные вещи.

Конечно, сейчас Певек можно назвать городом лишь с натяжкой: здесь живет всего 4000 человек (примерно как в нашем Брагине, откуда тоже в свое время люди бежали от радиации). Но для Чукотского автономного округа это достаточно крупный населенный пункт. Ведь даже административный центр Чукотки Анадырь имеет население около 16 тыс. человек. То, что когда-то было заселено людьми, возвращается обратно в объятья природы.

A post shared by Ефим Копейкин (@negamer_z) on Nov 19, 2017 at 3:22pm PST

Ветер

Как и везде на Крайнем Севере, в Певеке есть полярная ночь и полярный день, которые длятся по три месяца. В феврале температура воздуха опускается до –30 градусов, а вообще зимой Певек превращается в однородную белую пургу — с самолета даже не разглядишь, что это место застроено домами.

В июле температура едва превышает 10 ºС тепла, на улицах из мерзлой земли робко пробиваются клочки травы, в основном же улицы состоят из грязных серых проталин, не успевших подсохнуть после таяния льда и снега.

Но самое стремное климатическое явление в городе Певек — это ураганный ветер Южак. Как несложно догадаться, он дует с юга, но вместо тепла несет в город такую пургу, во время которой пешеходы падают на землю и катятся по льду. Это видео снято в Певеке во время такого ветра. Южак застал на улице нескольких людей. Нет, они не пьяные.

Южак обрушивается на город с прибрежных сопок и может продлиться от нескольких суток до двух недель. Микрорайоны в Певеке строились особым образом: каждый из них имеет здание-стену, которое загораживает воздушные потоки, чтобы Южак не задувал внутрь. Но пешеходы, застигнутые ветром врасплох даже внутри микрорайона, все равно не могут удержаться на ногах.

Еще одна визитная карточка этих мест — так называемые «чукотские холодильники» — металлические ящики, торчащие прямо из окон многоквартирных домов. В них продукты долго сохраняют свою свежесть безо всяких рефрижераторов.

Кроме многоэтажек, на берегу Северного Ледовитого океана стоит одинокий особняк с окнами-бойницами — наподобие тех, которые возводят в белорусских агрогородках, но только больший в размерах. Это гостевой дом администрации города, который местные прозвали «домик Абрамовича».

Поразительно, но жизнь здесь не останавливалась. В вымирающем городе Певек есть школа, а в школе — юные «инстаграмщики», которые фотографируются в серых декорациях окружающей действительности. Попадаются и фото в масках с забавными принтами, потому что коронавирус сюда все-таки добрался.

На сегодня в Чукотском автономном округе, самом северном регионе России, выявлено 30 инфицированных коронавирусом, и это несмотря на фантастически низкую плотность населения — 0,07 человека на квадратный километр. Представьте: во всем регионе живет всего 50 тыс. человек — как в небольшом белорусском райцентре.

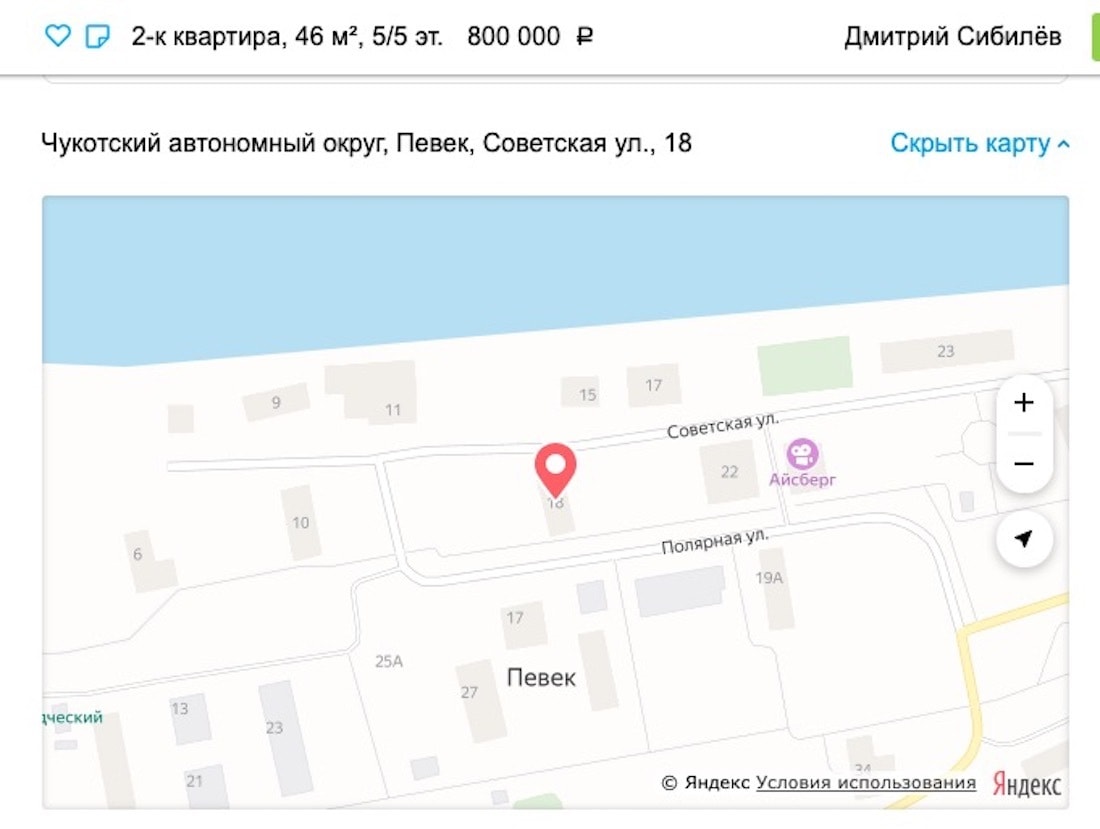

Цены на жилье

Несмотря на обилие «заброшек» и рекордный уровень депопуляции, найти в Певеке жилье по бросовым ценам не так уж просто. Стоимость квартир в объявлениях на Avito стартуют от $11 тыс. в эквиваленте. Столько просят за «двушку» общей площадью 46 кв. м прямо на берегу океана (правда, не факт, что, с учетом климата, это достоинство). Расположена на 5-м этаже блочного дома 1971 года постройки. Фото в объявлении нет.

«Трешка» с ремонтом и фотографиями выставлена на продажу уже за $34 тыс. в эквиваленте. Столько хотят за 70 кв. м на втором этаже пятиэтажки 1980 года постройки в квартале от Северного Ледовитого океана. Рядом школа, детский сад, магазины, общественный транспорт, тихие соседи. Квартиру продают в связи с переездом на континент. Поразительно, до чего знакомая и привычная жизнь на краю земли.

Источник

Российские острова в Тихом океане — депрессивное место или маленький рай?

Четыре небольших клочка суши на самом краю света: Командорские острова находятся на границе Берингова моря и Тихого океана. До ближайшего города — Петропавловска-Камчатского — 36 часов на теплоходе. Если повезёт, и капризная погода проявит благосклонность — из аэропорта Елизово можно долететь за 2–4 часа. Но такая удача выпадает нечасто.

Долгий путь того стоит: Командорские острова — это живописные водопады, птичьи базары, бухты, покрытые мхом камни, скалы и покатые холмы. Тут есть необычные подвешенные долины — изумрудно-зелёные просторы, заканчивающиеся обрывом. Ещё одна особенность ландшафта — космического вида пустоши «дюнные поля».

Командоры облюбовали редкие животные. Например, клюворылы, белокрылые морские свиньи, ремнезубы — кажется, мы теперь знаем, где в реальном мире обитают фантастические твари. На берегу лениво отдыхают морские котики и львы, забавные тюлени. В местных водах можно наблюдать кашалотов, синих и горбатых китов. Некоторым гостям островов даже удаётся застать завораживающий прыжок горбатого кита над морской гладью — он порой выпрыгивает из воды на три метра вверх! За такие финты этих животных прозвали весёлыми китами.

Единственный населённый пункт — Никольское на острове Беринга, здесь проживает около 700 человек: русские и алеуты. Чтобы попасть на другие острова архипелага, необходимо получить пропуск. Его можно оформить в Никольском: нужно сделать запрос на посещение заповедника «Командорский». Некоторые экскурсионные маршруты на острове Беринга доступны и без пропуска.

Хотели бы побывать в этом далёком краю? Если уже путешествовали туда — делитесь опытом в комментариях!

А здесь мы рассказываем про самые-самые национальные парки России.

Подписывайтесь на канал — с нами интересно!

Источник