- Берега Северного Ледовитого океана

- Моря, омывающие Северный Ледовитый океан: описание, основные течения, острова

- Характеристика

- Площадь

- Рельеф

- Соленость

- Флора

- Фауна

- Омывающие моря

- Баренцево

- Карское

- Море Лаптевых

- Восточно-Сибирское

- Чукотское

- Море Бофорта

- Море Линкольна

- Гренландское

- Норвежское

- Белое

- Море Баффина

- Течения

- Острова

- История

- Климат

- Значение

- Видео

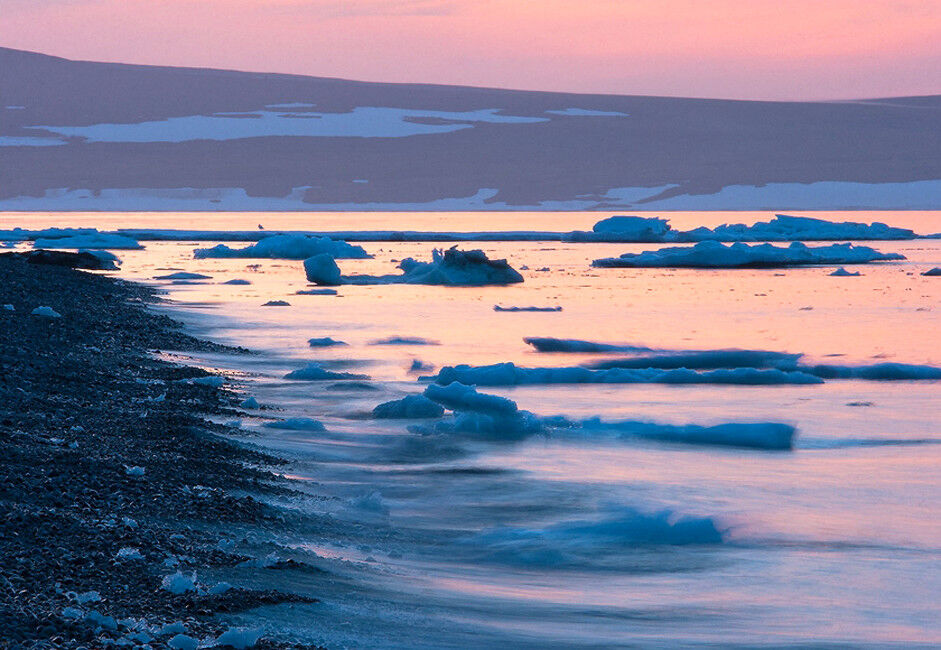

Берега Северного Ледовитого океана

Берега Северного Ледовитого океана своеобразны, хотя и представляют собой (как и почти все берега мира) разновидности двух основных типов.

Эрозионные берега характеризуются разрушением береговой линии различными процессами и отступлением ее в сторону материка, а аккумулятивные – накоплением обломочного материала (песка и гальки) в береговой зоне и наступлением берега в сторону моря.

Там, где берег Северного Ледовитого океана сложен не скальными, а мерзлыми осадочными породами, развивается термическая абразия и большое количество рыхлого материала поступает в океан. Термоабразионные (от греч. therme тепло и лат. abrasio соскабливание, соскребывание) процессы заключаются в том, что тепловое воздействие вод океана приводит к таянию мерзлоты, и частицы грунта, скреплявшиеся льдом, как кирпичи цементом, рассыпаются. Эти процессы за сравнительно небольшие отрезки времени могут уничтожить целые острова, даже довольно крупные. Вероятно, именно это случилось со знаменитой Землей Санникова. Остров, располагавшийся к северу от Новосибирских островов, впервые увидел в 1811 году исследователь этого архипелага Яков Санников. Найти остров впоследствии не удалось, несмотря на усиленные поиски его в первой половине XX века.

Высокая скорость разрушения берегов Северного Ледовитого океана термоабразией приводит к очень быстрым изменениям береговой линии низменных арктических побережий. Например, в «воронке» Белого моря берег отступает на три – пять метров в год, на острове Моржовец – на 13 – 17, на полуострове Канин — на два, на северном краю полуострова Терпяй-Тумус – на четыре метра.

Термоабразионный тип берегов в Арктике – самый распространенный по протяженности.

Берега, сложенные не из мерзлого грунта, а, например, из скальных пород, разрушаются механическим действием прибойных волн Северного Ледовитого океана. Такие берега называют абразионными. Они отличаются развитием хорошо выраженных клифов (от англ. cliff – крутой обрыв; береговой уступ, образующийся при разрушении прибоем высоких морских берегов; постепенно отступает в сторону суши) и прилегающих к ним бенчей (англ. bench – террасы, выработанные прибоем у основания клифа). Так же, как и термоабразия, абразия приводит к поступлению в океан рыхлого обломочного материала. Берега, в пределах которых образуются бары, косы и другие подобные им формы рельефа, называют аккумулятивными. К такого рода формам рельефа относятся, например, Яренгский рог в устье Унской губы; коса мыса Лайденного и гряда островов Камбальницкие Кошки, являющаяся продолжением этой косы; островной бар Торасавей; полуостров Святой Нос (представляющий собой аккумулятивную форму, соединяющую берег и останец коренных скальных пород) и многие другие.

Берега Северного Ледовитого океана почти всюду поднимаются со скоростями до 10 – 20 мм в год. Связано это явление с тем, что громадные ледники, лежавшие здесь во время ледниковых периодов, своей массой прогнули земную кору. Затем, по мере того, как льды таяли, земная кора начала разгибаться, подобно тому, как разгибаются рессоры автомобиля, из которого вышли пассажиры.

Кроме того, с оледенениями связаны колебания количества воды в океане. Во времена великих оледенений уровень океана был значительно ниже современного, ведь вода была заморожена и находилась не в океане, а в ледниках. Когда ледники растаяли, уровень океана поднялся. Наступление воды на сушу, именуемое трансгрессией океана, так же как и ее отступление – регрессия, – заметно влияет на облик берегов Северного Ледовитого океана. Таковы фиордовые берега.

Фиорды (или фьорды, от норв. fjord) – это узкие и глубокие морские заливы с высокими и крутыми скалистыми берегами, которые возникли в результате затопления морем (при трансгрессии) речных долин, обработанных ледником – трогов. Во времена Великих оледенений, когда уровень Мирового океана заметно понижался, ледники, спускавшиеся с берегов, ползли по территориям, позже превратившимся в дно океана. А речные долины, по которым ползли ледники, под воздействием льда становились глубже и шире, дно их выравнивалось, берега становились гораздо более высокими и крутыми. Поперечный профиль таких долин имеет U-образную форму, в отличие от речных, похожих на букву V. Этот профиль напоминает профиль обычных в первой половине нашего века металлических корыт для стирки и купания. Поэтому такие долины получили наименование трогов (от нем. Tog – корыто). Характерны фиорды для Мурманского побережья. Печенгский залив, Лица, Ара-губа, Ура-губа, Кольский залив – фиорды. Типичный и самый крупный из них – Кольский залив. Для его очертаний характерны коленчатые изгибы, связанные с разломами. Глубина в самой глубокой средней части фиорда превышает 300 м. К фиордовым обычно относят и берега Земли Франца-Иосифа. Фиорды здесь представлены и заливами, и проливами – настолько изрезан берег. Такой же тип береговой линии является господствующим и на Новой Земле.

Своеобразен фиордовый пролив Маточкин Шар. Длина его более 125 км, он довольно узок (шириной от 0,5 до 4,0 км), извилист на одних участках и поражает своей прямолинейностью на других. Отдельные мысы, придающие проливу извилистость, образованы речными дельтами. Высокие и крутые его берега всюду несут следы ледниковой обработки, и лишь у восточного входа, где пролив расширяется до 10 км, берега становятся низкими и пологими, высокие обрывы сменяются береговыми равнинами, отделяющими горы от берегов. Эти равнины формирует одновременная деятельность моря и морозного выветривания. Морозное выветривание при этом разрушает горные породы, а волновые процессы и приливы удаляют обломки. На поверхности оказываются породы, еще не затронутые морозным выветриванием. После этого цикл повторяется. Берега такого типа (их называют стрэндфлеты) характерны именно для Арктики.

Кроме фиордовых, широко распространены фиардово-шхерные берега. Фиарды (или фьерды, от швед. fjard) – это мелководные заливы с невысокими, но крутыми скалистыми берегами, изобилующие шхерами. Шхеры (от швед. skar) – небольшие острова, появившиеся при затоплении морем ледниковых форм рельефа – бараньих лбов, камов, друмлинов. Все это – возвышенности, образованные либо выступами горных пород, которые ледник не смог оторвать и унести, а только обточил, придав округленные очертания (бараньи лбы), либо сложенные мореной, т.е. переносимыми самим ледником обломками горных пород (камы и друмлины). Самый большой фиард в российской Арктике – Таймырская губа, в которую впадает река Нижняя Таймыра. Крупные фиарды образовались на Берегу Харитона Лаптева, к северу от острова Норденшельда.

Берега Белого моря на участке от города Кандалакши до города Кеми (Карельский берег) и от Кеми до устья Онеги (Поморский берег) имеют многочисленные заливы, нередко напоминающие фиорды, но берега заливов невысоки. Кроме того, здесь обильны луды – мелкие скалистые островки (в Скандинавии подобные острова называют шхерами), и потому эти заливы относят к фиардам.

Широко распространены в Арктике ледяные берега. Например, 58% площади архипелага Шпицберген покрыто ледниками, многие из которых спускаются непосредственно в море. Все они порождают айсберги, и благодаря этому вертикальная ледяная стена такого берега все время обновляется. Огромной протяженности – около 180 км – ледяная береговая стена находится на юго-восточном берегу острова Северо-Восточная Земля. Высота ее превосходит 40 метров, местами достигая 100 метров. Ледяной клиф ледника Короля Иоганна на острове Эдж имеет высоту до 200 метров. Много таких берегов и в Гренландии. Здесь грандиозные, высотой до 200 – 300 метров, стены ледяного берега протянулись на десятки и даже сотни километров. Такова, например, стена, образованная ледником Гумбольдта. Общая длина ледяных берегов Гренландии не менее 500 км. Особый тип берегов формируют приливы и отливы вместе со сгонами и нагонами. Его называют ваттовым (от голл wadden «прибрежные отмели»). Для него характерны осушки – то затопляемые, то осушаемые низменные прибрежные полосы морского дна. Широкому их развитию в Арктике способствует пологость многих участков побережья, где накапливаются ил и мелкий песок. Осушки растут в высоту и ширину до тех пор, пока не окажутся практически незаливаемыми. На севере России их часто называют лайдами. Встречаются они на побережье Белого и Карского морей. Немалые участки береговой линии образованы дельтами впадающих в океан рек.

Из рыхлого обломочного материала формируются многочисленные крупные береговые аккумулятивные формы – бары (от англ. bar или франц. barre – преграда, отмель) – узкие, вытянутые вдоль берега наносные полосы суши из песка, гальки или валунов. Похожи на бары косы – тоже низкие намывные полосы суши, но присоединенные к берегу Северного Ледовитого океана и клином вдающиеся в море. И те и другие образуются в результате перемещения рыхлого материала волнами.

И бары, и косы отделяют от моря лагуны (от итал. laguna, лат. lacus – озеро) – мелководные прибрежные части моря, соединяющиеся с ним одним или несколькими проливами. Слабая связь с морем (или даже полная обособленность от него) приводит к тому, что вода лагун имеет другую соленость, чем морская.

Источник

Моря, омывающие Северный Ледовитый океан: описание, основные течения, острова

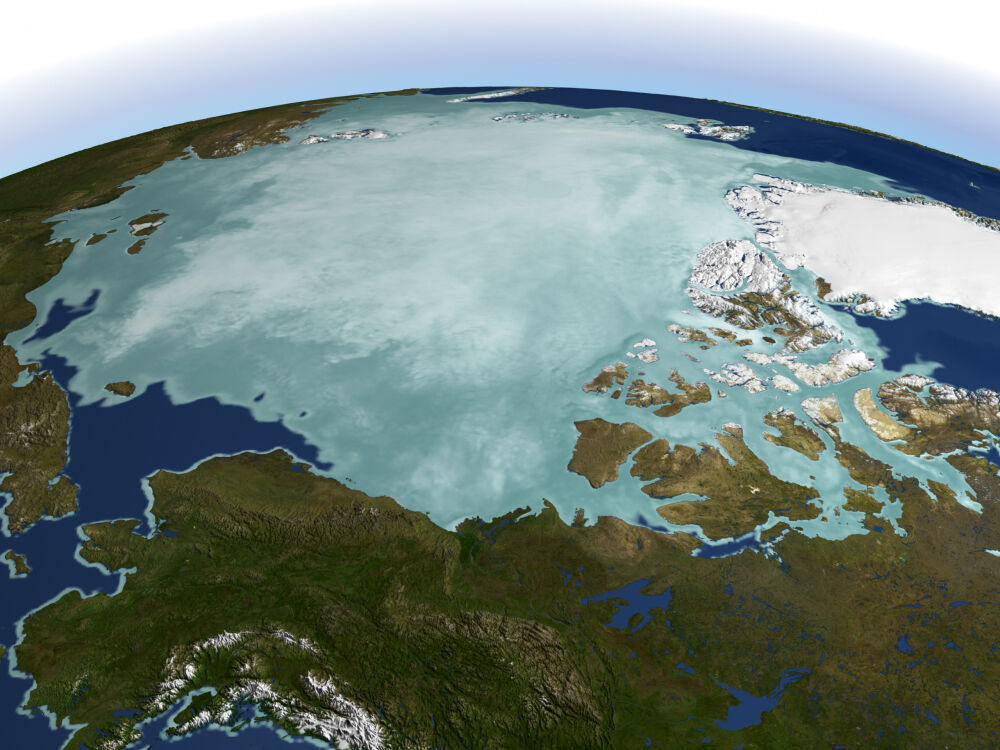

Самая северная область нашей планеты представляет собой бесконечную череду холодной темной воды, белоснежных айсбергов и снежной пустыни. Вся эта местность носит название Северный Ледовитый океан — самый маленький, неглубокий и пресноводный океан в мире.

Открытие и исследование арктических морских пространств — это череда героических свершений и путешествий знаменитых ученых и путешественников. Многие моря, омывающие Северный Ледовитый океан, названы в честь своих первооткрывателей (Баренцево, Лаптевых, Бофорта).

Характеристика

Самый холодный океан целиком находится в северном полушарии между Евразией и Северной Америкой. Омывает территории нескольких стран — Дании, США, Канады, Норвегии и России.

Площадь

Арктический океан является самым маленьким среди своих собратьев. Его площадь не превышает 14 750 000 км 2 . Для сравнения, Тихий океан охватывает территорию размером 178 684 000 км 2 , что примерно в двенадцать раз больше. Значительную часть акватории занимают воды морей, проливов и заливов площадью более 10 млн км 2 , что составляет примерно 70 % всей территории.

Океан вытянут с севера на юг на 15 450 км (140 градусов). Протяженность с запада на восток в два раза меньше — 7100 км (64 градуса). Это также и самый мелкий из всех океанов — объем содержащейся в нем воды равен 18 млн км 3 , что составляет чуть более одного процента всего Мирового океана. Средняя глубина составляет 1220 м.

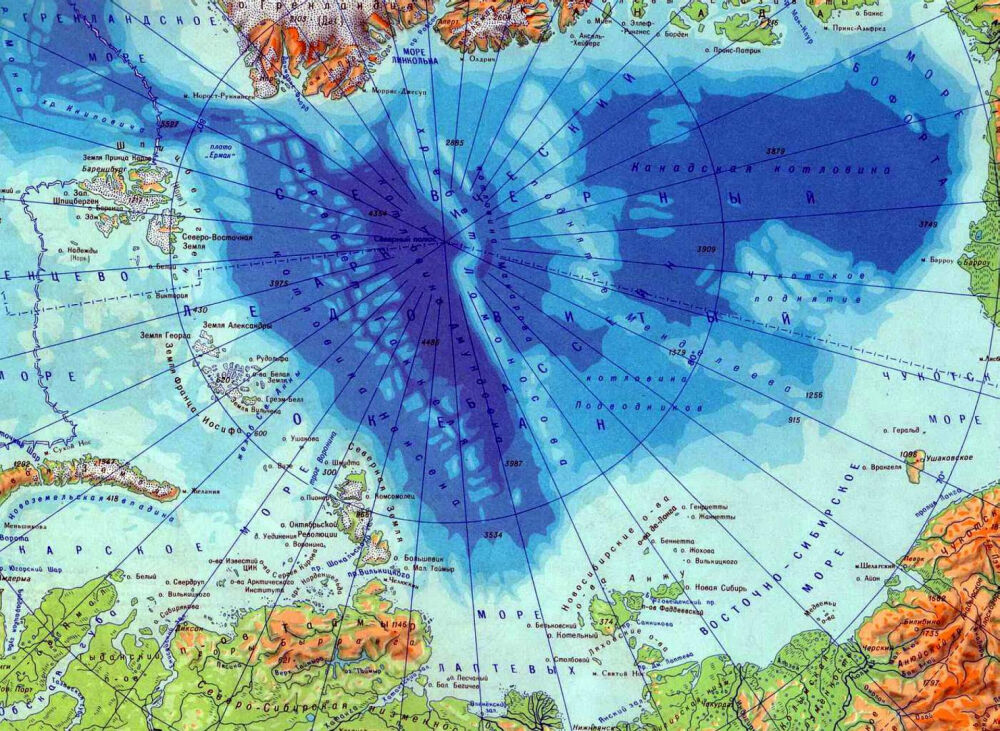

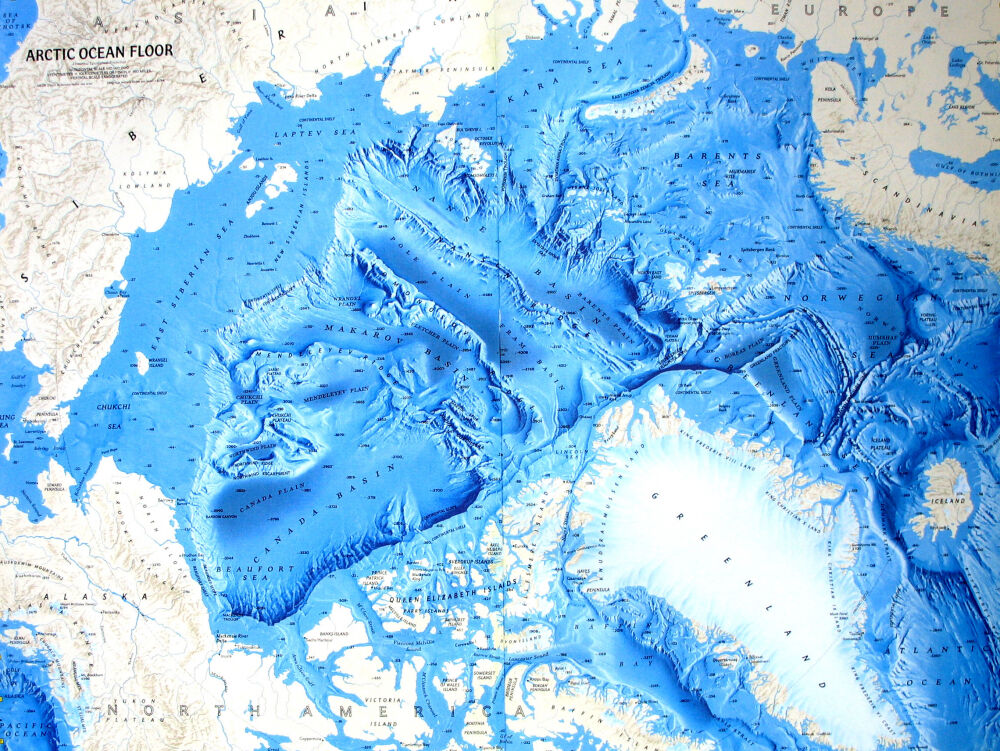

Рельеф

Поверхность земли в этих местах очень неоднородна, покрыта котловинами, поднятиями и хребтами. Значительную часть дна океана занимают северные окраины примыкающих к нему материков — до 70%. Самая большая отмель протянулась на 1300 км в районе Баренцева моря. К центру океана, в области Арктического бассейна, она резко уменьшается до 3000 км.

Вся поверхность Северного Ледовитого океана представляет собой три больших участка, которые разделяют естественные или искусственные границы.

- Арктический бассейн, занимающий центральную и самую глубокую часть океана;

- Северо-Европейский бассейн, находящийся между островами Шпицберген и Гренландия;

- Канадский бассейн, в состав которого входят Канадский архипелаг, море Баффина и Гудзонов залив.

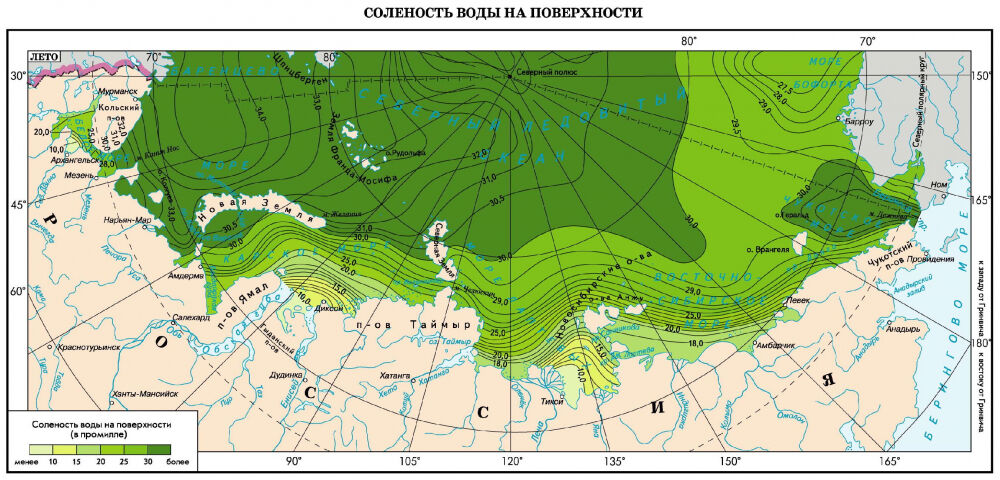

Соленость

Океан характеризуется наибольшей пресноводностью. Это объясняется тем, что в него впадают большие сибирские реки, которые заметно снижают соленость воды. В летнее время немалое влияние на снижение процента содержания солей оказывают тающие льды.

По степени солености в океане можно выделить три слоя:

- Поверхностный. Имеет наименьшую соленость в 34‰, так как больше других подвержен опреснению из-за скопления тающих льдов.

- Подповерхностный. Содержание солей немного возрастает (34,5‰) под влиянием более глубокого и соленого слоя.

- Промежуточный. Здесь вода достигает максимальной солености (37‰), потому что поступает из Атлантического океана через Гренландское море.

- Глубинный. На самой глубине водная масса становится более пресной (35‰).

Значительное влияние на соленость оказывают такие факторы как осадки и испарение. Чем больше выпадает снега, тем более пресной становится вода. Напротив, испарение жидкости приводит к большей концентрации солей.

Флора

Особенности природы этих мест заключаются в скудном растительном и животном мире. Сказываются преобладающие почти круглый год отрицательные температуры и мощный слой снежного покрова.

В ледяной глубине растут органические бурые и красные водоросли — анфельция, фукусы, ламинарии. Наблюдается широкое разнообразие фитопланктона (до 200 видов) благодаря большому количеству диатомовых водорослей.

На побережье и островах произрастает типичная для Арктики и северной тундры флора. Можно встретить заросли полярного мака, снежной камнеломки, альпийского лисохвоста, арктического лютика, осоки, злаковых трав, мхов и лишайников.

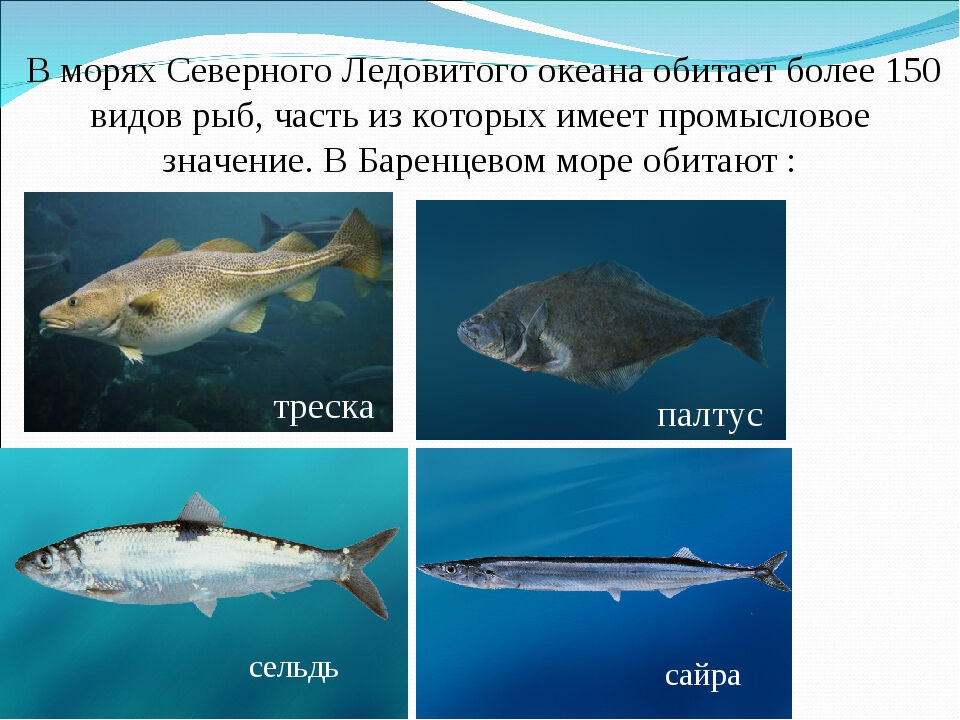

Фауна

Животный мир тоже не отличается разнообразием. Наибольшее количество видов сосредоточено в морях близ Атлантического и Тихого океанов. Но, по мере приближения к центральным районам, численность фауны существенно сокращается. Наибольшей бедностью отличается фауна в глубине вод Арктического бассейна из-за очень малого количества солнечного света.

В основном воды населены рыбами, многие из которых относятся к промысловым: сельдь, треска, камбала, окунь, китообразные.

Многие из арктических млекопитающих ведут дрейфующий образ жизни на льдинах: белые медведи, моржи, тюлени. На материковых побережьях обитают песцы, арктические зайцы, лемминги, полярные совы.

Весьма распространены так называемые «птичьи базары». Огромные колонии морских птиц населяют крутые прибрежные скалы: чистики, кайры, белые чайки, моевки добывают себе пропитание из вод океана.

Омывающие моря

Большую часть всей водной массы акватории океана формируют моря, расположенные в его пределах. Всего их насчитывается десять.

Баренцево

Является самым западным и крупнейшим морем Арктики. В его пределах расположено небольшое количество островов, наиболее крупный — Колгуев, находящийся на востоке. Географическое положение между теплым Атлантическим и холодным Арктическим океанами объясняет наличие в этом регионе частых погодных изменений и надводных штормов. Является центром рыбного промысла и транспортного морского пути.

Карское

Воды моря почти целиком находятся на шельфе и большую часть года скованы льдом. Является наиболее сложным для судоходства среди российских северных морей. Мелководье и лед сильно осложняют плавание. На востоке Карского моря находится Большой Арктический заповедник.

Море Лаптевых

По своим климатическим условиям является одним из самых суровых в акватории, так как сильно удалено от Тихого и Атлантического океанов. Преобладает арктический континентальный климат. Неподвижный лед сковывает 30 % воды на глубине до двух метров. На островах моря Лаптевых обнаружены хорошо сохранившиеся останки мамонтов.

Восточно-Сибирское

Одно из окраинных морей. Омывает берега Северо-Восточной Сибири, располагаясь между островами Восточно-Сибирскими и Врангеля. Подобно Карскому морю, размещено на шельфе. Практически весь год вода находится в замерзшем состоянии.

Чукотское

Разделяет Евразию и Северную Америку. Это море является уникальным, так как его пересекает линия перемены дат. Климат здесь более теплый благодаря влиянию Тихого океана. Осенью дуют сильные ветры, которые вызывают высокие (до 7 м) волны.

Море Бофорта

Омывает территорию Канады и Аляски. Северная часть моря покрыта вечным льдом, который тает лишь у самых берегов в летнее время. В связи с тем, что море мало освоено и не загружено судоходными путями, в нем обитает большое количество морских животных — китов, белух, ракообразных и морских птиц.

Море Линкольна

Расположено между островами Элсмир (на западе) и Гренландией (на востоке). Названо в честь шестнадцатого президента США — Авраама Линкольна. Море окаймлено высокими скалистыми берегами, в которые врезаны длинные фьорды. Почти все оно покрыто сплошным слоем льда, лишь кое-где виднеются участки свободной воды.

Гренландское

С востока омывает Гренландию, а на западе ограничено берегами Исландии. Это самое глубокое море, расположенное в акватории: наибольшая отметка — на уровне 5520 м. Здесь водится много морской живности — планктон и обитающий на самом дне бентос. Благодаря им море густо населено крупными рыбами и млекопитающими: уникальный гренландский кит, белуха, гренландский тюлень, окунь, треска, сельдь.

Норвежское

Находится между Гренландией и Норвегией. Характеризуется наиболее теплой температурой воды среди всех морей Арктики. Его значительно согревает теплое Норвежское течение, являющееся продолжением Гольфстрима. Благодаря ему море не покрывается льдом даже зимой.

Белое

Все вышеперечисленные моря являются окраинными, а Белое принадлежит к внутреннему типу, то есть находится полностью на территории Российской Федерации. Это одно из самых маленьких российских морей (меньшей площадью обладает только Азовское). Благодаря впадающим в него многочисленным рекам соленость воды довольно низкая (26-31‰, в зависимости от глубины).

Море Баффина

Относится к полузамкнутому типу, то есть ограничено цепью островов (Гренландией — с северо-востока, островом Элсмир — на севере и Баффиновой землей — на западе). С Арктическим океаном связано группой проливов Нэрса. Здесь обитает огромное количество белух (до 21 000 особей).

Течения

Океанические и морские течения представляют собой потоки воды. Они могут быть теплыми, холодными, образовываться непосредственно близ поверхности или на самой глубине.

В океан основная масса воды поступает из Атлантики. Теплые потоки, идущие по направлению к арктической зоне, на подходе к ней отдают большую часть своего тепла атмосфере. Это вызывает сильную атмосферную циркуляцию.

Список основных течений Северного Ледовитого океана:

- Северо-Атлантическое — теплое, проходит к северо-востоку от Гольфстрима. Оказывает огромное влияние на климатические условия и атмосферную циркуляцию Арктического океана.

- Трансарктическое — одно из важнейших течений, пересекающее весь океан. Обеспечивает беспрерывное движение льдов.

- Восточно-Гренландское — быстрое холодное, идущее из Арктики в Атлантический океан.

- Норвежское — оказывает существенное влияние на климатические условия Скандинавского полуострова, температура воды в нем достигает 12 °C.

- Нордкапское — является ответвлением Норвежского, пересекает воды от Скандинавии до Кольского полуострова. Значительно повышает температуру Баренцева моря.

- Шпицбергенское — идет вдоль побережья Шпицбергена, являясь продолжением Гольфстрима.

Таким образом, как теплые, так и холодные течения оказывают огромное влияние на водные массы Арктики. Не менее важно их значение для формирования климата на близлежащих островах и побережьях материков.

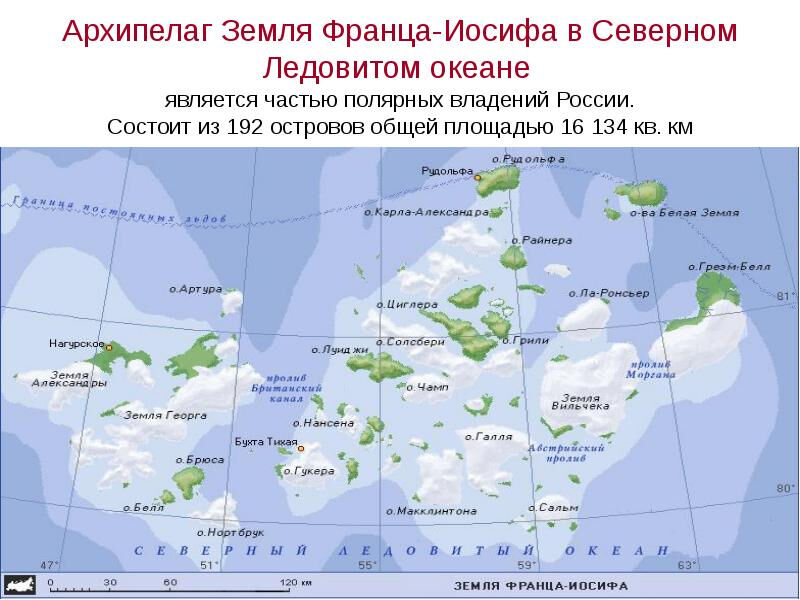

Острова

Несмотря на небольшую площадь, Северный Ледовитый океан занимает второе место после Тихого по количеству островов. Большая часть архипелагов входит в состав России. Крупнейшим островом Арктики и всего мира является Гренландия. Второй по величине архипелаг носит название Канадский арктический.

Другие архипелаги, включающие крупные острова:

- Шпицберген;

- Новая Земля;

- Новосибирские острова;

- Северная Земля;

- Земля Франца-Иосифа;

- Остров Врангеля.

Почти все острова находятся вблизи суши, так как некогда отделились от материков. Они расположены в зоне арктических пустынь и покрыты вечным льдом и снегом.

История

Арктический океан ведет свою историю с далеких времен конца мезозойской эры, а конкретно образовался он в Меловой период. В то время Европа начала отдаляться от Северной Америки, тогда как на востоке произошло схождение Азии и американского континента. Затем Гренландия откололась от Скандинавского полуострова и Канады, а котловины Северного океана и Тихого разделились.

Новообразованная водная масса продолжала увеличиваться в размерах, благодаря понижению и разрушению пространств окружающей ее суши. Вместе с тем происходило опускание океанического бассейна, сопровождавшегося вулканической активностью. В дальнейшем уровень воды неоднократно менялся, формируя современный облик акватории.

Образование глубоководных впадин с корой океанического типа началось в поздний юрский период и происходило в пределах территории, представлявшей сушу. Эта территория пережила в предшествующее время сложную эволюцию, в результате которой приобрела гетерогенное строение.

Арктический бассейн обрамляется с юга тремя кратонами (древними платформами): Северо-Американским (Лаврентия), Восточно-Европейским (Балтика) и Сибирским (Ангарида). Их фундамент выступает в Канадско-Гренландском, Балтийском и Анабарском щитах. В пределах самого Арктического бассейна кристаллические образования времен раннего протерозоя видны на востоке Шпицбергена и на севере Новой Земли.

Климат

Тот факт, что океан расположен в арктическом климатическом поясе, оказывает решающее воздействие на погоду. Центральная часть акватории скована льдом, в более южных областях ледяные островки и айсберги находятся в постоянном движении.

Среднегодовые температуры отрицательные. Зимой столбик термометра опускается до −40 °C. Летом показатели колеблются около 0 °C, иногда повышаясь до +2-3 °C. В целом, на территории Арктики климат несколько благоприятнее, нежели в Антарктиде, благодаря обширным водным пространствам, способным удерживать в себе тепло. Помимо всего прочего, океан оказывает существенное влияние на погоду Евразии и Северной Америки благодаря холодным воздушным массам.

На Северном, как и на Южном полюсе, восход и заход солнца наблюдается только раз в году. Такое явление как полярные день и ночь обуславливает практически полное отсутствие привычного хода времени. Днем, который начинается в марте, солнце не заходит круглыми сутками. В сентябре светило опускается за горизонт, и холодные просторы надолго погружаются во тьму.

Значение

Северный Ледовитый океан играет огромную роль в хозяйственной деятельности человека. Это настоящий кладезь полезных ископаемых. Всего в пределах акватории содержится 13 % неразведанных запасов нефти и 30 % месторождений газа. Побережья и острова хранят в себе залежи угля, железной руды, алюминия, свинца, цинка, олова, золота.

Велико количество и природных ресурсов. Промысел рыбы в арктических водах имеет большое значение для России, Норвегии, Исландии и Гренландии.

Через океан пролегает транспортный морской путь. В теплое время года осуществляются перевозки: по Северному морскому пути ходят суда России, по Северо-Западному проходу — корабли Канады и США. От Санкт-Петербурга до Владивостока пролегает путь длиной 12 000 км, по которому перевозят важнейшие товары и грузы: дерево, уголь, технику, оборудование и продовольственные товары.

В последнее время океан затронули экологические проблемы, связанные с добычей нефти, истреблением морских животных и бесконтрольной ловлей рыбы. Также наблюдается значительное прогревание жидкости в некоторых районах. Существенному нагреву подвержены воды не только Ледовитого океана, но еще и Балтики (до +24 °С, что нехарактерно для этих мест).

Видео

В этом видео рассказывается о самых северных морях, их береговых линиях и климате в районе Ледовитого океана.

Источник