Составьте, пожалуйста, пищевые цепочки Балтийского моря.

Тема в разделе «Права и свободы человека», создана пользователем meiso.

meiso профессор

Составьте, пожалуйста, пищевые цепочки Балтийского моря.

Bocman неофит

1) фитопланктон — Составляющие растительный планктон организмы микроскопически малы, их размеры всего от 0, 002 до 1 мм. Правда, нередко они образуют колонии, величина которых, однако, не превышает 5 мм.

2) Второе звено такой пищевой цепи — животные-фильтраторы. Тем, кто питается этой растительной пищей, необходимы особые фильтрующие устройства. Действительно, многие виды веслоногих рачков (к примеру, представители рода Саlапиs) обладают фильтрующим ротовым аппаратом, несущим тонкие перистые выросты; с его помощью они могут постоянно процеживать воду. Криль.

3) Третье звено пищевой цепи образуют хищные животные, питающиеся фильтраторами. В открытом море, как и в шельфовых морях, встречается множество таких форм, как медузы, гребневики, сифонофоры, щетинкочелюстные, веслоногие рачки, эвфаузииды и каринариды. Из рыб к фильтраторам относятся также сельди; их основная пища состоит из веслоногих рачков, образующих в северных морях большие скопления.

Только планктоном питаются и самые крупные из животных, когда-либо населявших нашу Землю, усатые киты (подотряд Mystacoceti), находящиеся ныне под угрозой исчезновения. В арктических морях они отфильтровывают огромные массы криля (Euphausia superba). Подсчитано, что в прежние времена усатые киты ежегодно потребляли 50-80 млн. т этих рачков. После того как человек резко сократил поголовье усатых китов, он пытается придумать способы добычи остающихся теперь неиспользованными огромных масс криля и употребить его в пищу себе или как корм скоту.

4) Для сообщества открытого моря характерно еще одно, четвертое звено пищевой цепи, состоящее в основном из крупных хищных рыб. Некоторые из них — треска, морской окунь и различные тунцы — имеют большое промысловое значение. К этому звену относятся также головоногие моллюски, морские птицы и зубатые киты.

5) крупные хищные рыбы — акулы (питаются другой рыбой, например, тунцом)

Beshaniy отличник

Какой смысл философы вкладывают в понятие «познание»? Составьте два предложения с использованием этого понятия в контексте обществоведческого знания

AvtoRITETKA школьник

Познание это творческая деятельность человека с целью получения достоверных знаний о мире.

В процессе познания — человек созерцает и пассивно воспринимает происходящее.

Само слово ПО_ЗНАНИЕ т. е понятие того, что происходит с тобой ДО получения каких-либо знаний. Какие ощущения ты испытываешь внутри себя и воздействия на тебя внешних факторов при изучении мира, обьясняют имеющиеся у тебя знания, по этому в нас жажда познания мира не угосает

Latati-Latata учащийся

Составьте таблицу, в одной колонке которой изложите черты, сближающие мораль и право, в другой — черты, разделяющие их.

uletai ученик

Общие черты. 1. Имеют общую экономическую, социально-политическую и идеологическую основу.

2. Общая цель: утверждение общечеловеческих ценностей в обществе.

3. Общие правила поведения.

4. Имеют нормативный характер, и в тех и в других присутствуют санкции, обеспечивающие негативные последствия для нарушителей норм.

5. Представляют собой средство активного воздействия на поведение людей.

Отличительные черты.

1. Нормы морали складываются на основе представлений людей о добре и зле. Нормы права устанавливаются государством и становятся обязательными для всех лиц, находящихся в сфере их действий.

2. Нормы морали содержатся в сознании людей. Правовые нормы выражены в законах, указах и. т. д.

3. Нормы морали выражены в виде обобщенных правил поведения. Правовые нормы — детализированные правила поведения, в них закреплены юридические права и обязаности.

georgezhukov хорошист

Вам поручено разработать анкету » Какие факторы влияют на современных подростков». Составьте 10 вопросов, которые помогут это выяснить.

CIPA ученик

1. Есть ли у вас друзья которые курят?

2. Есть ли друзья которые пьют?

3. Знаете ли кого-нибудь из знакомых наркоманов?

4. Пьете ли вы сами?

5. Предлагали пить, курить?

6. Слушаете ли вы тяжелый рок?

7. Принимали ли вы наркотические средства?

8. Если вы будете в пьяной компании вы тоже напьетесь, что бы не быть белой вороной?

Hanna учащийся

Составьте пожалуйста сообщение на тему «Современное общество»

JUNIORFCSM профессор

В конце нашего века в обществе наблюдается снижение нравственного и духовного уровня. Это не может не вызывать беспокойства, поскольку сохранение существующих тенденций грозит обществу гибельными последствиями. Вместе с тем важность роста нравственного и духовного уровня человечества, как и актуальность самой постановки вопроса об этом — не осознаны должным образом. Это видно, например, из того, что в одной из последних моделей Римского клуба (А. Кинг и Б. Шнайдер «Первая глобальная революция») в качестве основных неотложных задач, стоящих перед современным человечеством, указываются: демографическая, экологическая, продовольственная и энергетическая. А о том, что ни одна из них не может получить сколько-нибудь удовлетворительного решения без повышения в обществе уровня нравственности и духовности, не упоминается вовсе. Правда, некоторые авторы поднимают вопрос о нравственности, но при этом вместо конкретного анализа проблемы ограничиваются лишь общими и формальными лозунгами о поисках новых принципов, вместо того, чтобы обратиться к простым, но вечным истинам, к сожалению, забытым. Более того, следует вспомнить, что специально придуманные нормы морали для регулирования социальных отношений в различные исторические эпохи доказали свою несостоятельность. Конкретная методика обучения и воспитания, которой, в частности, занимается социальная педагогика, несомненно, зависит от социального устройства общества. Но конечная цель нравственного и духовного воспитания, безусловно, является абсолютной и объективной истиной. Очень грустно сознавать, что ни одно из многочисленных политических движений, активно действующих в нашей стране, не ставит в числе своих основных целей повышение нравственного и духовного уровней населения, не разрабатывает конкретную программу осуществления этого.

Попытаемся проанализировать последствия, которые влечет за собой нравственное и духовное состояние современного общества. Анализ будет основан на фактах и цифрах, публиковавшихся в прессе, а также на результатах некоторых социологических исследований. Даже из них вполне ясно видно, что положение действительно очень серьезно и общество находится в критическом состоянии. А то, что от нравственности и духовности зависит его прогрессивное развитие, устойчивость и благосостояние, является хорошо известной истиной. Тем не менее, об этом будет неоднократно говориться ниже, ибо, как подчеркивал великий русский хирург Н. И. Пирогов: «То, что имеет основанием истину, следует напоминать, не боясь показаться надоедливым».

Avatar ученик

1) проанализируйте текст о торговле в средневековом городе.

В средневековом городе торговля шла по строгим правилам. Городские власти наблюдали, чтобы не было обмана: определяли размер кусков материи, вес хлебов, старались установить на все предметы точные цены. Городской глава при вступлении в должность давал специальное обещание, что будет » старательно следить за точным выполненим законов о продаже различных припасов». За нарушение торговых правил грозил штраф или наказание позором: вмновного возили по городу в клетке или на осле, посадив задом наперед, или привязывали к столбу на торговой площади для всеобщего посмеяния.

2)перечислите основные факты, содержащиеся в тексте.

3)составьте вопросы к тексту.

4)определите общие черты рыночной торговли.

prohonator новичок

2) Основные факты, содержащиеся в тексте:

а) торговля в средневековом городе была строгой.

б) установление на предметы товаров точных цен.

в) штраф или наказание позором за нарушение торговых правил.

3) Вопросы к тексту:

а) Что грозило торговцам грозило за нарушение торговых правил?

б) Какое обещание давал городской глава, при вступлении в должность?

в) Что определяли городские власти, чтобы не было обмана?

4) Общие черты рыночной торговли.

а) саморегулирование хозяйственной деятельности

б) конкуренция, состязательность

в) свободное ценообразование

г) всеобщность рынка — проникновение рыночных отношений во все сферы общественного производства

д) контрактные (договорные) отношения между взаимодействующими экономическими субъектами.

Источник

Пищевые цепи моря

В 1953 г. в одном японском селении люди начали болеть какой-то непонятной болезнью. Она поражала нервную систему: у больных нарушалась координация движений, они теряли слух, зрение, рассудок.

Врачи поставили диагноз: отравление ртутью. Но откуда взялась эта ртуть? Правда, поселок находился рядом с морским заливом, куда химический завод сбрасывал свои отходы, в том числе и ртуть. Но содержание ртути в морской воде было ничтожным.

Чтобы объяснить причины этого происшествия, начать придется несколько издалека. Мы знаем, что в природе почти нет живых существ, которые сами не поедали бы других или не служили кому-либо пищей.

Растения служат пищей для множества насекомых. Насекомые – основная добыча лягушек. Лягушки – излюбленная пища для некоторых змей, например ужей. Змеями питается орел-змееяд. У хищника нет заметных крупных врагов, но ему не дают покоя клещи и прочие паразиты.

Перечисленные животные составляют «звенья» (уровни) одной пищевой цепи. Первый уровень в любой цепи, как правило, — зеленые растения.

В этой цепи не может быть бесконечного числа уровней. Дело в том, что на каждом следующем уровне биомасса уменьшается в десятки раз. Из 1000 кг растений лось сможет «построить» 100 кг своего тела. А тигру, чтобы увеличить массу тела на 10 кг, требуется 100 кг лосиного мяса. Поэтому в пищевых цепях обычно 3-4 уровня. Закономерность эта называется экологической пирамидой. Каждая следующая «ступенька» пирамиды гораздо меньше предыдущей.

Особенно длинны часто бывают паразитические цепи питания. В теле гусениц паразитируют личинки мух, в личинках мух – черви-нематоды, в червях – бактерии, а в бактериях – вирусы.

Вершиной многих цепей питания является человек. Чем выше плотность населения какой-либо страны, тем короче здесь основная пищевая цепочка, т.е.

людям приходится питаться преимущественно растительной пищей. Пища жителей Китая или Индии – преимущественно вегетарианская. В пищевом рационе населения стран Европы и Америки доля мяса и рыбы значительно больше.

Вернемся теперь к случаю в японской деревне. Что же произошло? Оказывается, ртуть, как и многие другие ядовитые продукты, может накапливаться в цепях питания от уровня к уровню. Содержание ртути неуклонно нарастает в пищевой цепи от бактерий и водорослей до рыб. Выше всего содержание ртути, как нетрудно догадаться, в организмах рыб-хищников: акул, щук, тунцов. Ртуть, выброшенная в водоем, в конце концов, «собранная по крупинке», вместе с выловленной рыбой оказывается на столе человека. Так и попала она в пищу жителей японской деревушки.

Вредные вещества, где бы и когда бы они ни были выброшены человеком в природу, пройдя по цепям питания, очень часто никуда не «исчезают», а «возвращаются» и бьют рикошетом по здоровью людей.

В своем реферате я бы хотела подробнее остановиться на пищевых цепях моря.

За мелким шельфовым морем, там, где материковый склон более или менее круто обрывается к глубоководной равнине, начинается собственно океан, зона открытого моря. Вода здесь преимущественно прозрачная и синяя; это связано с отсутствием взвешенных неорганических веществ и меньшим количеством микроскопически малых планктонных растений (фитопланктона) и животных (зоопланктона). В некоторых областях океану присуща особенно яркая синяя окраска: пример тому — Саргассово море в западной части Северной Атлантики. В

подобных случаях говорят об океанских «пустынях». Здесь даже на глубине 1000 м можно с помощью чувствительной измерительной аппаратуры обнаружить следы солнечного света, правда, только в сине-зеленой области спектра. Для открытого моря характерно полное отсутствие в составе зоопланктона личинок донных животных (ракообразных, моллюсков, иглокожих), число которых в зоне континентального склона резко убывает по мере удаления от берега. Только там, где есть течения, идущие от материков в океан, в планктоне можно иногда обнаружить высокую плотность личинок бентосных животных.

В противоположность зоне мелководий в открытом море не бывает существенных колебаний солености и температуры. В среднем соленость воды составляет около 35‰, достигая в тропиках при сильном испарении 37‰. Вода в тропиках прогревается до 27° С, тогда как в высоких широтах охлаждается примерно до 4° С. Сезонные колебания температуры как в тропиках, так и в полярных областях составляют менее 2°. Лишь в умеренных широтах их амплитуда достигает 10°. Эти колебания температуры можно обнаружить только в поверхностных слоях воды до глубины 100-150м. Приповерхностные слои воды в тропических и субтропических областях нагреваются солнцем особенно сильно. Этот теплый и более легкий слой воды достигает толщины 50-100 м; ниже располагается холодная и более плотная вода глубин. Между двумя этими массами воды расположен слой резкого перепада температур, являющийся барьером для многих мелких планктонных организмов из-за резких изменений температуры, а иногда и солености, препятствующих также перемещению кислорода и питательных веществ сверху вниз.

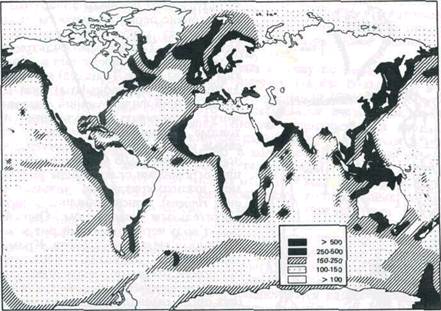

Как на широких океанских просторах, так и на мелководьях единственным источником энергии для всех форм жизни является солнечный свет. В результате

процесса фотосинтеза растительный планктон с помощью хлорофилла создает органические вещества из воды и углекислого газа. Эта так называемая первичная продукция образуется в прозрачной океанской воде до глубины 100, максимум 200 м, то есть только в освещенной (эуфотической) зоне. К ней примыкает сумеречная зона, простирающаяся до глубины 800 м.

Морской растительный планктон состоит преимущественно из разнообразных диатомовых водорослей (класс Diatomeae) и динофлагеллят из жгутиковых (класс Flagellatae). Для их роста нужен не только свет, но и присутствие определенных минеральных солей. Особенно важны фосфаты и нитраты, но необходимы также железо, марганец и некоторые витамины, например витамин В12. Кроме того, диатомовым водорослям для построения их раковин нужны соли кремниевой кислоты (силикаты). Большинство этих веществ распределено в океане весьма неравномерно. Только на глубинах свыше 1000 м имеются богатые резервы фосфатов, которые, однако, оставаясь там, не могут быть использованы н одним живым существом.

Когда весной с увеличением длины дня в высоких широтах начинается быстрое размножение растительного планктона, в освещенной зоне вскоре кончаются все запасы минеральных солей. Только вблизи побережий (например, у Перу или Западной Африки), где глубинные воды поднимаются к поверхности, существует постоянный приток минеральных веществ. Поэтому там почти круглый год обильно развивается фитопланктон. Увеличение первичной продукции отмечается и в некоторых экваториальных участках океанов, где под влиянием расходящихся поверхностных течений поднимаются наверх глубинные воды. Она велика в холодных зонах, для которых характерен сильный вертикальный обмен водных масс, но самая обильная первичная продукция

отмечена все-таки в зоне подъема глубинных вод у западных побережий некоторых материков. Напротив, огромные пространства открытого моря сравнительно малопродуктивны. Тем не менее общая продукция органических веществ, поставляемая Мировым океаном, в 2-3 раза выше, чем продуктивность суши 1 . Правда, если принять во внимание, что океаны занимают 71 % территории нашей планеты, то придется оценить их первичную продукцию как относительно малую. По подсчетам, в Мировом океане 15 млрд. т углерода ежегодно включается в новообразованные органические вещества, что соответствует примерно 500 млрд. т свежего фитопланктона.

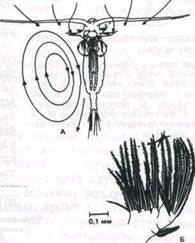

Органические вещества, синтезированные водорослями, передаются по пищевым цепям прямо или косвенно всем живым существам моря. Второе звено такой пищевой цепи — животные-фильтраторы. Составляющие растительный планктон организмы микроскопически малы, их размеры всего от 0,002 до 1 мм. Правда, нередко они образуют колонии, величина которых, однако, не превышает 5 мм. Тем, кто питается этой растительной пищей, необходимы особые фильтрующие устройства. Действительно, многие виды веслоногих рачков (к примеру, представители рода Са1апиs) обладают фильтрующим ротовым аппаратом, несущим тонкие перистые выросты; с его по мощью они могут постоянно процеживать воду. Типичными фильтраторами являются также относящиеся к

оболочникам сальпы (класс Thaliacea) и аппендикулярии (класс Appendicularia);

1 Это утверждение в настоящее время считается неверным. Первичная биологическая продуктивность суши оценивается 115 млрд. т в год, а для океана лишь – 55 млрд. т в год, то есть в 2 с лишним раза ниже. С учетом продукции, производимой ультрамелкими организмами планктона (этот раздел знаний начал развиваться совсем недавно) разница, возможно, не так велика, но океан в целом менее продуктивен, чем суша.

Первичная продукция органических веществ в Мировом океане, образующаяся за счет фитопланктона (в мг углерода на 1 м 2 в день).

они имеют столь тонкий фильтрующий аппарат, что могут улавливать мельчайшие планктонные организмы, проходящие сквозь самые мелкие планктонные сетки с шириной ячеек всего 0,05 мм. Некоторые живущие огромными стаями виды рыб, например южноамериканские анчоусы (Engrauslis ringens), приспособились к питанию растительным планктоном. Они пропускают воду через открытый рот и жабры, отцеживая мелкие водоросли. Кроме растительного планктона, фильтрующие обитатели открытого моря используют в пищу взвешенные в воде частички отмерших организмов (детрит). Местами детрит вместе с развивающимися на нем бактериями играет даже большую роль в питании фильтраторов, чем живой планктон.

Фильтрующий веслоногий рачок каланус (Са1anus).

Л-стрелки показывают токи воды, возникающие при плавании и фильтрации; Б — левая задняя челюсть с фильтрующими щетинками и уловленным планктоном

Третье звено пищевой цепи образуют хищные животные, питающиеся фильтраторами. В открытом море, как и в шельфовых морях, встречается множество таких форм, как медузы, гребневики, сифонофоры, щетинкочелюстные, веслоногие рачки, эвфаузииды и каринариды. Из рыб к фильтраторам относятся также сельди; их основная пища состоит из веслоногих рачков, образующих в северных морях большие скопления.

Только планктоном питаются и самые крупные из животных, когда-либо населявших нашу Землю, усатые киты (подотряд Mystacoceti), находящиеся ныне под угрозой исчезновения. В арктических морях они отфильтровывают огромные массы криля (Euphausia superba). Подсчитано, что в прежние времена усатые киты ежегодно потребляли 50-80 млн. т этих рачков. После того как человек резко сократил поголовье усатых китов, он пытается придумать способы добычи остающихся теперь неиспользованными огромных масс криля и употребить его в пищу себе или как корм скоту.

Для сообщества открытого моря характерно еще одно, четвертое звено пищевой цепи, состоящее в основном из крупных хищных рыб. Некоторые из

них — треска, морской окунь и различные тунцы — имеют большое промысловое значение. К этому конечному звену относятся также головоногие моллюски, морские птицы и зубатые киты.

Передача органических веществ от звена к звену по пищевой цепи сопровождается значительными потерями энергии, так как большая ее часть расходуется на процессы обмена веществ. Всего около 10% ее преобразуется в вещество тела животного. Отсюда становится очевидным, почему именно анчоусы, питающиеся планктонными водорослями и входящие в состав чрезвычайно короткой пищевой цепи, могут развиваться в таких несметных количествах, как это бывает в холодном Перуанском течении. В недавнем прошлом здесь был развит рыболовный промысел, один из крупнейших в мире, с ежегодным уловом от 8 до 9 млн. т анчоусов. В природе анчоусами кормятся гигантские популяции колониальных морских птиц (олуш, пеликанов, бакланов), являющихся конкурентами человека и потребляющих в год 2,5-3 млн. т анчоусов.

Активные вертикальные миграции зоопланктона и некоторых видов рыб обусловливают перенос пищи из светлой зоны в сумеречную и в глубины. Мигрирующие вверх-вниз животные в различное время суток находятся на разных глубинах. Некоторые веслоногие рачки, несмотря на малые размеры (4-6 мм), ежедневно спускаются и поднимаются на 100-200 м. Более крупные рачки, такие, как эвфаузиида Meganyctiphanes norvegica движутся при спуске в среднем со скоростью от 90 до 130-200 м в час. Отловы с помощью планктонной замыкающейся сети показали, что эти рачки днем держатся на глубине 400-600 м и

только ночью поднимаются в верхнюю 100-метровую зону, где они находят себе пищу.

Большое значение для исследования вертикальных миграций беспозвоночных и рыб имело изобретение эхолота-самописца. Этот прибор, постоянно регистрирующий с помощью ультразвука (частотой от 15 до 30 килогерц) глубину под кораблем и ставший незаменимым вспомогательным навигационным средством, днем, кроме профиля дна, отмечает обычно странную серую тень где-то

на глубине 400-600 м. С наступлением сумерек тень за 2-3 часа смещается вверх примерно до глубины 100 м. На рассвете на эхограмме опять можно заметить спуск тени на прежнюю глубину. Эти звукорассеивающие слои наблюдали за прошедшие 30 лет в открытом океане во всех частях Земли; только в арктических и антарктических водах их если отмечали, то лишь на глубине между 50 и 100 м.

Еще в то время, когда впервые в толще воды были обнаружены отражающие звук слои, было высказано предположение, что это, по-видимому, скопления морских животных, так как их суточные перемещения находятся в прямой зависимости от изменения освещенности воды. Эти животные должны были, между прочим, обладать способностью отражать ультразвук. И действительно, как мы теперь знаем, звукорассеивающие слои населены светящимися анчоусами (подотряд Myctophoidei), рыбами-топориками (семейство Sternophychidae) и рачками-эвфаузиидами (отряд Euphausiacea). Все эти животные обладают хорошо развитыми светящимися органами. У рыб, кроме того, имеются крупные плавательные пузыри, отражающие идущие от корабля звуковые импульсы. В некоторых случаях дающие эхо слои в океане образуются благодаря плавательным воздушным пузырям у ряда видов сифонофор. Среди ракообразных, кроме многих видов эвфаузиевых, в звукорассеивающих слоях обычны также огромные стаи креветок Acanthophyra. Поскольку светящиеся анчоусы и рыбы-топорики в антарктических водах до сих пор не обнаружены, в этих районах нет и глубоководных звукорассеивающих слоев.

Суточные вертикальные миграции морских животных — в основном результат распределения света в море. Измерения с помощью чувствительной аппаратуры показали возможность проникновения света до глубины 1000 м. Действительно, многие не только планктонные, но и более крупные животные днем держатся на глубинах с определенной освещенностью. При этом в утренних и

вечерних сумерках они следуют за предпочитаемой ими освещенностью, собираясь ночью в верхних 50-100 м толщи воды.

В прозрачной воде открытого моря вертикальные миграции охватывают обычно область в несколько сотен метров; для животных это связано с повышенным расходом энергии. Почему они совершают эти ежедневные миграции, пока не установлено. Возможно, что утром животные покидают освещенную зону, чтобы укрыться в сумеречной области, так как в пронизанной светом воде, за исключением Саргассова моря с его плавающими водорослями, негде спрятаться. Только почти полная прозрачность, которая характерна для многих планктонных животных, дает им известную защиту. Лишь с наступлением вечерних сумерек животные вновь поднимаются в более теплые верхние слои, где и фильтраторы, и хищники находят обильную пищу.

Удивительно, что стремление спуститься на глубину так велико, что ему не мешает даже простирающаяся до глубины 200-500 м бедная кислородом зона, характерная для тропических и субтропических районов океана. Та» как при низких температурах (5-10°С) сумеречной зоны у животных с непостоянной температурой тела существенно снижается уровень обмена веществ, эти животные днем живут на «экономном режиме», чем до некоторой степени компенсируют затраты энергии на само перемещение. Кроме суточных, существуют также сезонные вертикальные миграции: так, некоторых щетинкочелюстных, а также веслоногих рачков рода Са1апus в разные сезоны года можно обнаружить на различных глубинах.

Плейстон и нейстон.

Приповерхностный слой океана, мощность которого составляет всего несколько сантиметров, населен особым миром живых существ, хотя в тропиках и

субтропиках в результате сильного солнечного излучения он выглядит почти безжизненным. Сюда относится плейстон (организмы, обитающие на поверхности воды) и нейстон (животные, обитающие непосредственно под поверхностью моря). Для организмов плейстона характерно тело, подобное плотику, так что они всегда держатся на поверхности воды. Наиболее известный пример — сифонофора «португальский кораблик» (Physalia physalis). У нее над поверхностью воды выступает, словно парус, большой воздушный пузырь, так называемый пневматофор. Ветер гоняет по волнам и парусников (Vellela spirans), и пенистые плотики моллюсков янтин (Janthina janthina), которым плот позволяет удержаться на поверхности воды. В тропических морях на поверхности воды обитает даже одно насекомое — бегающий по воде клоп (род Наlobates). Это единственное насекомое, покорившее океан. Все животные плейстона относятся к хищникам.

Серьезные исследования мира животных, обитающих непосредственно под водной поверхностью моря, стали возможны благодаря изобретению специальной нейстонной сети, облавливающей лишь несколько самых верхних сантиметров толщи воды. Для настоящих нейстонных форм характерны синяя или красная окраска, которая, вероятно, служит им маскировкой и защищает от ультрафиолетового и инфракрасного излучения. К этой группе относятся веслоногие рачки семейства Роntellidae, креветка Рarарепеus 1опdires и равноногий рачок Idotea metallica. В субтропической Атлантике нейстонные уловы на 94% состояли из беспозвоночных животных, преимущественно ракообразных, половина из которых относилась к веслоногим и треть — к ракушковым, значительно реже встречались личинки крабов и ветвистоусые рачки. Поверхность океана служит также колыбелью для развития многих видов рыб, а также разнообразных донных животных, особенно обитающих в шельфовой зоне. Взрослые живут на глубине и лишь временами, особенно ночью, появляются у поверхности.

Так как днем растительный планктон избегает находиться в приповерхностных слоях моря, пищи для животных здесь в это время мало. Правда, поверхностную пленку воды населяют бактерии, которых потребляют, возможно, только молодые веслоногие рачки, некоторые виды крылоногих моллюсков и немногие другие живые существа. Зато в прибрежных районах важную роль в питании нейстонных животных играют мертвые насекомые, случайно попавшие в воду.

С наступлением сумерек и ночью стол у нейтонных животных богаче. Многие планктонные организмы поднимаются тогда к поверхности из глубин океана. Киленогие моллюски, равноногие ракообразные и светящиеся анчоусы имеют крупные глаза и могут успешно охотиться в сумеречном свете. Лишь немногие виды, например уже упомянутый равноногий рачок Idetea metallica, и некоторые веслоногие рачки, такие, как Pontella atlntica, остаются и днем непосредственно под поверхностью моря; они относятся к истинно нейстонным формам (эунейстон). Множество других беспозвоночных и рыб лишь ночью посещают это местообитание, а на рассвете вновь опускаются на глубину свыше 30 м. Суточные перемещения в противоположном направлении обнаружены у некоторых нейстонных рыб на ранних стадиях их развития, например у летучих рыб (подотряд Ехосоеtoidei) и у морского бекаса (Масrorhатрhоsus scolopax ); также по вечерам вниз опускается крылоногий моллюск Creseis asicula, который поднимается к поверхности только днем.

Некоторые интересные факты.

— Мелкие прилипалы умудряются проскальзывать акуле в пасть. Там они

прилипают к небу и перехватывают лакомые кусочки акульего обеда у самой акульей глотки.

Рыба толстолобик так любит водоросли, что ее специально запускают для очистки зарастающих каналов. А язи и форели, ловкие охотники за насекомыми, хватают их не только под водой, но и на лету, выскакивая из воды. Лещи и сазаны глотают улиток, а осколки ракушек выплевывают – словно семечки лузгают. У них для этого даже особые зубы есть – глоточные: растут они ре во рту, а в глотке.

Зубастая щука глотает даже колючего ерша, а сом – утенка или водяную крысу. Акулы, случается, набрасываются на дельфинов, а то и на китов.

— В желудках тайменей – хищных речных рыб – находили утят, куликов,

водяных крыс, даже белок, горностаев и куропаток.

— В желудках акул находили шапки, консервные банки, картошку, капустные

кочерыжки. Акулы часто сопровождают суда и хватают все, что бросают за борт. Однажды в желудке у акулы нашли очки, часы и даже… пишущую машинку.

— Во многих странах, где в пищу употребляют морских моллюсков, рыбаки издавна руководствуются правилом: в те месяцы, название которых не содержит буквы «р», моллюсков не ловят. В это время они в пищу не годятся. На первый взгляд правило таинственное и почти мистическое. Но всё объясняется просто. В теплые месяцы (а в северном полушарии это как раз и есть месяцы без «р» в названии» в морской воде обычно обильно размножаются одноклеточные жгутиковые – ночесветки. Они содержат ядовитое для человека вещество. Поедающие ночесветок моллюски тоже накапливают это, вещество, и употреблять их в пищу в это время опасно.

Список использованной литературы.

1. Й. Кинцер «Открытое море».

2. Н. Сладков «Покажите мне их!». Москва «Росмэн», 1994 г.

3. Энциклопедия для детей. Том 2. Москва «Аванта +», 1995 г.

Источник