Знаменитые исследователи мирового океана

Мировым океаном называют воды, окружающие материки и острова. В понятие входит Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый, а с 2000 года также Южный океан, вычлененный из части трех соседних водоемов по 60-й параллели. Исследователями мирового океана в разное время были различные народы, но каждый из них внес свой вклад в науку, в том числе географию.

Общая информация

Первыми исследователями были мореплаватели: финикийские купеческие экспедиции и драккары викингов бороздили просторы Атлантики в доколумбовскую эпоху, но, к сожалению, в истории не сохранились имена многих первопроходцев тех времен. В конце XV века в Европе началась эпоха Великих географических открытий, во время которых на примитивных картах появились очертания неизвестных ранее объектов.

Вплоть до XIX века мировой океан изучался поверхностно и ограничивался описанием и нанесением на карты новых материков и островов. Во время антарктической экспедиции 1830−40 гг. шотландцу Джеймсу Россу впервые удалось сделать измерения океанских глубин. Позже благодаря изобретению лота Брука американский морской офицер и океанолог Метью-Фонтейн Мори, прозванный «следопытом моря», в середине XIX в. составил первую батиметрическую карту северной Атлантики.

В 1872 г. снаряжена первая научная океанографическая экспедиция на корвете «Челленджер» («Бросающий вызов»), занявшая три с половиной года. За время экспедиции участники «Челленджера» делали пробы грунта со дна мирового океана и замеряли его глубины. В том числе англичанам удалось сделать первые замеры самой глубокой точки Марианской впадины — бездны Челленджера, названной так в честь экспедиции. Материалы экспедиции обрабатывали 70 ученых в течение 20 лет, результатом их работы стало 50 томов океанических исследований.

В 40-е годы ХХ в. изобретение акваланга позволило человеку погружаться под воду. Его придумали французские исследователи Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян. В ХХ веке появились батискафы и батисферы — самоуправляемые судна, позволяющие опускаться на морские глубины. Во 2-й половине ХХ века с помощью метода эхолокации — отражению сигналов разной частоты — ученые составили подробные карты дна, открыли основные формы рельефа. В конце 70-х на орбиту Земли были запущены первые океанографические спутники, позволившие наблюдать за океаном из космоса.

Одним из наиболее известных океанологов XX в. был Жак-Ив Кусто, снявший множество научно-документальных фильмов о подводных глубинах. По его словам, однажды он увидел в магазине подводные очки, нырнул с ними и понял, что отныне вся его жизнь принадлежит океану.

Кроме акваланга, капитан Кусто изобрел водонепроницаемые камеры и осветительные приборы для подводной съемки, а также первую подводную телевизионную систему. Но даже новейшие разработки не позволили изведать многие тайны. Например, даже сейчас только около 5 процентов мирового океана изучено.

Исследователи Тихого океана

Первые европейцы, познакомившиеся с Тихим океаном, − Васко Нуньес и Фернандо Магеллан. Во время их путешествий были фрагментарно описаны очертания береговых линий, флора и фауна, климат, ветра и течения тихоокеанского бассейна.

Испанский конкистадор и колонизатор Васко Нуньес де Бальбао в 1513 году первым из европейцев пересек Панамский перешеек и достиг Тихого океана. Он назвал его «Южным морем». Несколькими годами позже в акваторию Тихого океана вышел португалец Фернандо Магеллан, осуществивший первое в мире кругосветное путешествие, в котором, к сожалению, и погиб. Из-за на удивление спокойной погоды в течение почти 4 месяцев плаванья путешественник назвал его «Тихим». Так название и вошло в историю. Позже океан предлагали называть «Великим», или «Восточным», но прижившееся определение «Тихого» не удалось искоренить.

В дальнейшем Тихий океан исследовали экспедиции Крузенштерна, Беллинсгаузена и других мореплавателей. К концу XIX века исследования обрели комплексный характер. Благодаря им были выявлены особенности ландшафта дна Тихого океана. Применение сейсмографа чуть позже позволило обнаружить тихоокеанское сейсмическое кольцо.

Изобретение аквалангов и батискафов позволило человечеству добраться до самых глубоких уголков океана, например до бездны Челленджера, расположенной в Марианской впадине. Впервые в нее спустились:

- американский лейтенант Дон Уолш;

- швейцарский океанолог Жак Пикар, сын изобретателя первого батискафа Огюста Пикара.

Совместная операция прошла 23 января 1960 года на батискафе «Триест». В 2012 г. сюда же (третьим в истории и первым в одиночку) погрузился знаменитый голливудский режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон, снявший научно-документальный фильм «Путешествие к центру Земли».

Изучение Индийских вод

Письменные свидетельства о путешествиях по Индийскому океану оставили португальцы Бартоломео Диаш и Васко да Гамма (они стали первыми европейцами, которым удалось достичь морским путем вод Индийского океана), арабский ученый Ибн Баттута, византиец Марок Поло, голландский купец Абель Тасман, открывший миру Австралию и Новую Зеландию, англичанин Джеймс Кук, русские мореплаватели Лазарев и Беллинсгаузен и многие другие.

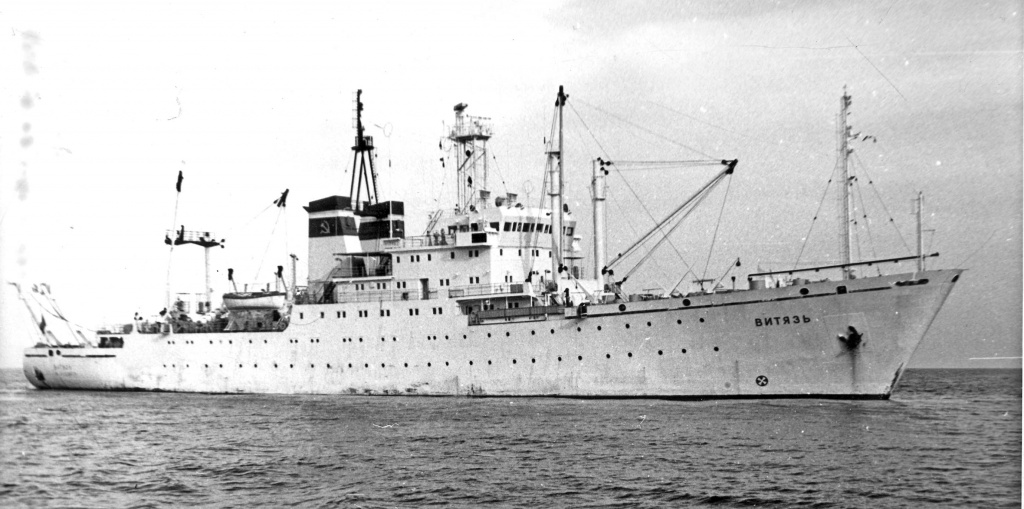

Воды Индийского океана также не обошла вниманием первая экспедиция «Челленджера» в 1872—1876 гг. г., составившая первую карту его глубин и собравшая коллекцию глубоководных животных. В 1886—1889 свои исследования в бассейне Индийского океана вела российская кругосветная экспедиция под руководством Степанова Макарова на корабле «Витязь».

В последние годы измерение океана ведется с помощью космических спутников, по результатам которых были выпущены батиметрические атласы мирового океана с точностью глубины ±100 м. Поэтому изученность вод стало намного больше.

Воды Атлантики

Атлантический океан тесно связан с именами мореплавателей Бартоломео Диаша, Христофора Колумба, Джона Кабота, Фернандо Магеллана, Васко да Гамы, Америго Веспуччи.

В попытке найти морской путь в Индию генуэзец Христофор Колумб в 1492 г. открыл Америку, и хотя он до последнего считал, что приплыл по месту назначения, это не умаляет значения его путешествия. Позже другому известному путешественнику, флорентинцу Америго Веспуччи удалось доказать, что речь идет не об окраинных землях Азии, а о целом новом, неизвестном ранее континенте.

Освоение Атлантики продолжалось в XVI и XVII вв., значительно дополнившись в Новом времени трудами Джона Кука, Крузенштерна и многих других людей.

Северный Ледовитый

Долгое время Северный Ледовитый океан считался морем. Известен он был давно, но только в XIX веке благодаря трудам Нансена удалось доказать его статус океана — небольшого, но очень опасного.

Изучению Арктики посвятил жизнь голландский мореплаватель Виллем Баренц, в честь которого названо Баренцево море. Кстати, он тоже искал путь в Индию, только уже не со стороны Атлантики, а вдоль северного побережья Евразии. В 1648 году русский казак Семен Дежнёв нашел пролив между евразийским и североамериканским континентами, известный ныне как Берингов (пролив позже повторно открыл датчанин на российской службе Витус Беринг в 1728 г.).

Первооткрывателями моря Лаптевых в Северном Ледовитом океане стали двоюродные братья Харитон и Дмитрий, фамилия которых и дала название морю. С полярными исследованиями связано имя еще одного известного русского мореплавателя — Семена Челюскина, открывшего крайнюю точку Азии, названную в его честь.

Свою лепту в исследование океана вложили иностранные путешественники:

- Джон Дейвис;

- Мартин Фробишер;

- Роберт Байлот;

- Самюэль Хирн;

- Александр Маккензи.

Это люди, исследовавшие берега Канады и Гренландии.

Многие экспедиции отличались большим риском и часто вели к гибели. В американской Арктике трагически погибла экспедиция английского исследователя, контр-адмирала Джона Франклина, у берегов Новой Земли умер Виллем Баренц. Развитие авиации позволило использовать для исследования вертолеты, но и летчики часто находили здесь смерть. Так, в поисково-спасательной экспедиции в 1928 г. оборвалась жизнь знаменитого норвежского исследователя, первого человека, побывавшего на двух полюсах Земли, Руаля Амундсена.

Позже на дрейфующих льдинах удалось установить научные станции, позволившие лучше изучить рельеф океанского дна.

Тем не менее, несмотря на старания ученых, только 3−7 процентов океана изучено. В 2018 году ученые искали новую самую большую глубину, хотя на данный момент ею все же считается Марианский желоб.

Источник

Ученые изучавшие мировой океан

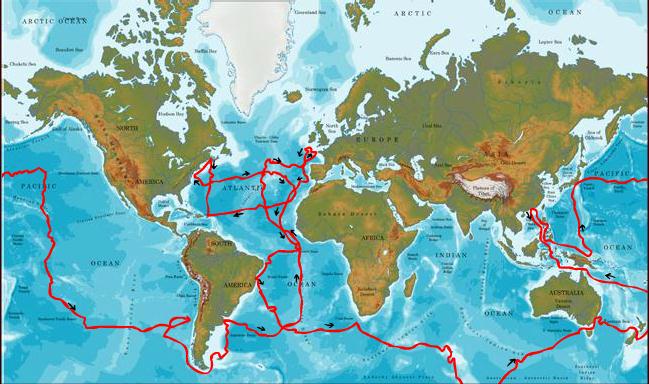

Океан привлекал человека всегда. Бесконечное пространство воды служило широкой дорогой к неизведанным берегам, снабжало человека рыбой и морепродуктами, внушало панический страх во время штормов. Уже в глубокой древности обратили внимание на природу океана и происходящие в нем явления люди, чья деятельность была связана с мореплаванием и рыболовством. Одними из первых это могли быть представители Финикии и Карфагена, позже наступила пора викингов, генуэзцев и других мореплавателей средневековья. Можно полагать, что больше других природа океана привлекала первооткрывателей эпохи Великих географических открытий. Всех этих людей среди множества явлений неукротимой морской стихии, безусловно, интересовали течения, ветер, колебания уровня.

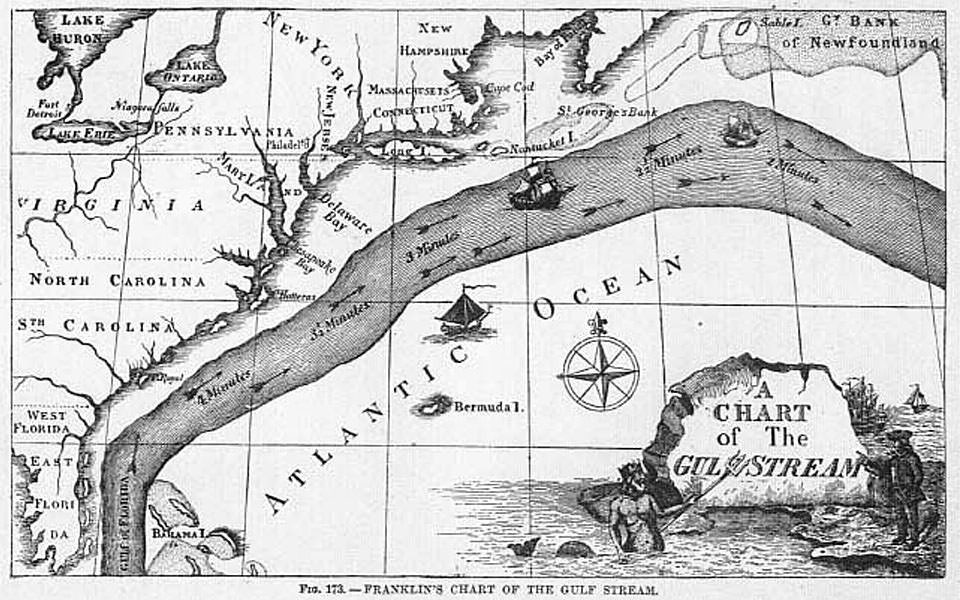

Доказательство единства всех океанов Земли европейцы получили в 1522 г., когда из первого кругосветного плавания возвратилась испанская каравелла «Виктория», прошедшая через три океана с востока на запад. Примитивные карты течений для некоторых частей океана начали появляться примерно с середины XVII века, но прошло еще более ста лет, прежде чем Б. Франклин в 1770 г. составил первую близкую к действительности карту Гольфстрима.

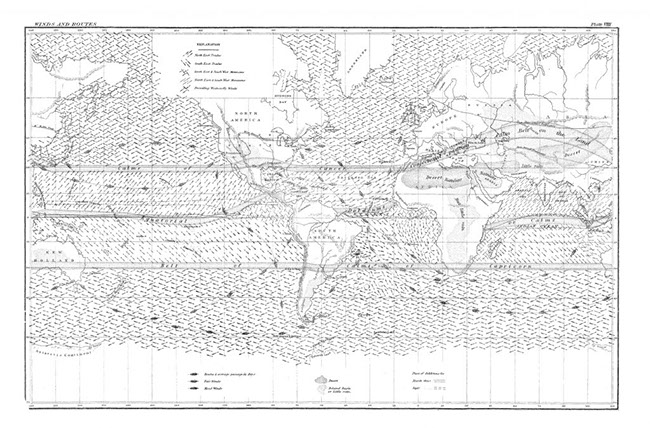

Одной из первых книг по океанографии был труд итальянца Луиджи Марсильи «Физическая история моря», опубликованная в Амстердаме в 1725 г. К концу XVIII века гидрографические службы крупных морских держав имели в своих архивах уже солидный массив сведений о ветрах и течениях на важнейших морских путях в виде попутных записей в вахтенных корабельных журналах.

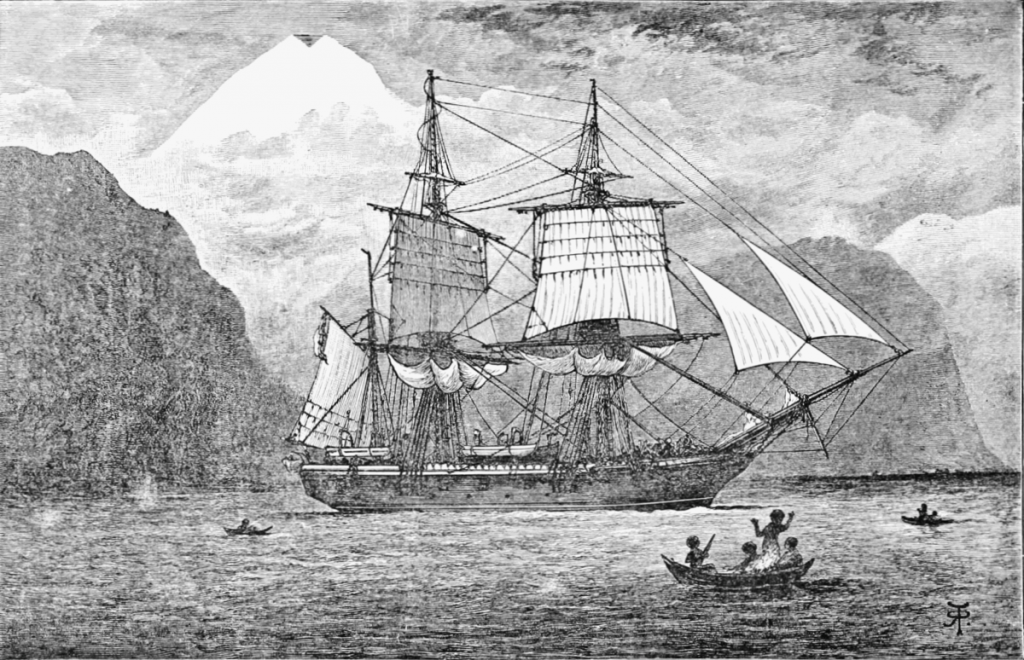

Как объект серьезного научного исследования Мировой океан начал привлекать внимание ученых сравнительно недавно. Первые измерения температуры воды, определение солености, инструментальные наблюдения над течениями в открытом море, хотя и начались уже в начале XIX века, долгое время носили эпизодический характер и выполнялись в основном по инициативе судоводителей. Позднее, в программы дальних морских походов стали специально включать научные наблюдения, а в составе экипажей появились ученые-натуралисты. Одним из наиболее ярких примеров научного творчества натуралистов в дальних плаваниях стало широко известное кругосветное плавание Чарльза Дарвина на корабле «Бигл» (1831-1836 гг.). Не считая его знаменитой страноведческой монографии «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигл», только биологические и геологические результаты этой экспедиции составили восемь томов.

В середине XIX века лейтенант американского флота М.Ф. Мори собрал и систематизировал все доступные материалы наблюдений над течениями. Результатом его работы стала первая карта течений в океанах, опубликованная в книге «Физическая география и метеорология моря». По предложению Мори в 1853 г. была организована Морская международная конференция, установившая единую систему судовых наблюдений, вскоре принятую всеми заинтересованными странами.

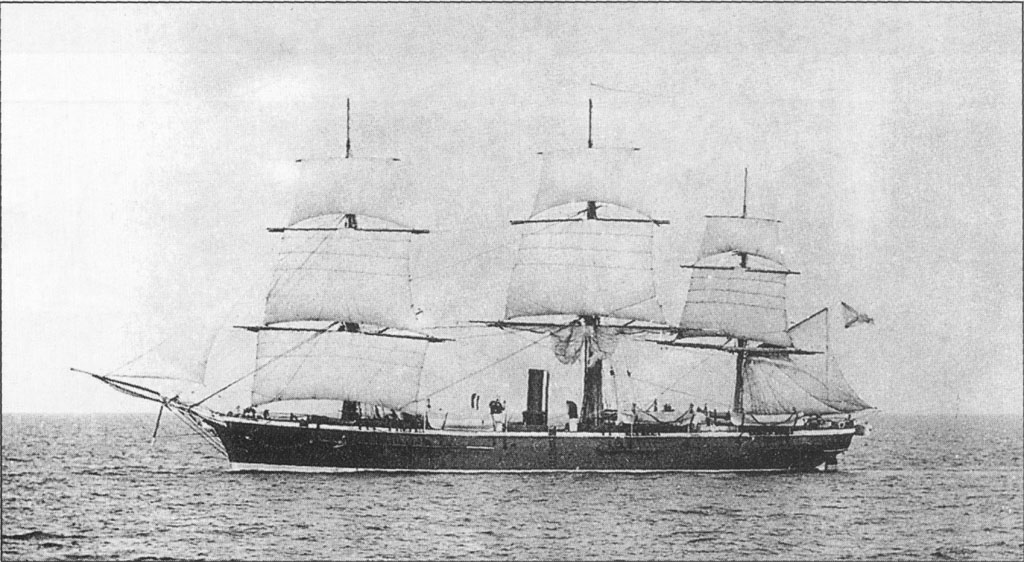

Первой крупной океанской экспедицией, снаряженной исключительно для научных исследований, стало плавание в 1872-1876 гг. английского военного корвета «Челленджер», специально переоборудованного для производства глубоководных наблюдений в океанских водах. «Челленджер» был парусным судном со вспомогательной паровой машиной мощностью около 1200 л.с., имел водоизмещение 2300 т. Для морских исследований корабль был оснащен паровой лебедкой с тросом длиной 7300 м для взятия придонных проб и драгирования дна, снабжен приборами для измерения температуры и отбора проб воды с больших глубин для последующих химических анализов. За три с половиной года «Челленджер» прошел около 130 000 км в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах, совершив грандиозное кругосветное плавание, выполнив на этом пути 362 океанографических станции. Материалы, собранные научными сотрудниками экспедиции, стали для своего времени уникальными. Было открыто более 700 новых родов морских организмов. К известным ранее 600 видам радиолярий экспедиция «Челленджера» прибавила 3500 (!) новых. Обработка научных материалов длилась почти 20 лет и составила в итоге около 50 томов. Помимо ценного вклада в морскую биологию и физическую океанографию, экспедиция на «Челленджере» внесла много нового и существенно повлияла на развитие метеорологии, физики и химии морской воды, физической географии и геологии. Этот знаменитый рейс на долгие годы стал образцом комплексной морской научной экспедиции, и время его проведения не без основания считают началом современной океанологии.

С тех пор было проведено немало морских исследовательских рейсов, в том числе такие, в которых изначально преследовались чисто практические цели. Из них особый интерес вызывает немецкая атлантическая экспедиция 1925-1927 гг. Любопытно само ее возникновение. После поражения в Первой мировой войне Германия должна была выплатить по репарациям 132 миллиарда золотых марок, что в те годы соответствовало примерно 50 тоннам золота. Золотой запас страны был сильно истощен войной и тогда вспомнили о золоте, которое существует в огромном количестве и в то же время никому не принадлежит. Золото, растворенное в океане! Сам факт его присутствия в морской воде был давно известен, но какова концентрация благородного металла, в каких пределах она меняется от места к месту, никто в точности не знал.

Германская канонерская лодка «Метеор» была переоборудована в научно-исследовательское судно и отправлена в Южную Атлантику. Два с половиной года «Метеор» бороздил воды между Южной Америкой и Африкой. Более 5000 проб морской воды было тщательно отобрано с разных глубин и с соблюдением строгой секретности переправлено в специальную химическую лабораторию в Берлине. Результаты микроаналитических анализов, выполненных под руководством профессора Ф. Габера, оказались неутешительными. Содержание золота составило от 5 до 10 микрограмм в кубическом метре (5-10 кг/км 3 ). Извлечение золота в промышленных масштабах при такой малой концентрации оказалось бы гораздо более дорогим занятием, чем простая покупка его на мировом золотом рынке и от идеи пополнить золотой запас страны за счет океана пришлось отказаться.

Неудачный с экономической точки зрения рейс «Метеора» принес, тем не менее, важные научные результаты. Во-первых, была осуществлена первая серьезная научная оценка запасов самого популярного у людей металла, растворенного в водах океана. Во-вторых, немецкие ученые провели в этом рейсе уникальные измерения температуры, определения солености и плотности морской воды, покрыв гидрологическими разрезами всю Южную Атлантику. Эти материалы составили один из лучших для своего времени массивов океанологических данных. Экспедиция «Метеора» на долгие годы стала образцом выполнения массовых гидрологических съемок на огромной акватории.

Постепенно стали формироваться основы самостоятельной науки, объектом изучения которой стал Мировой океан. За этой наукой, носившей во время становления преимущественно описательный характер, закрепилось название океанографии. Позднее, когда, как казалось, описательная пора в исследованиях океана завершилась, и ученые заинтересовались физико-химическими и биологическими процессами, происходящими в морской воде, появился термин океанология. Строго говоря, между этими названиями нет четкого разграничения. Достаточно сказать, что в нашей стране успешно работают над сходными проблемами два крупных научных учреждения, одно из которых называется институтом океанологии РАН, а другое – океанографическим институтом Росгидромета. Добавим, что в западных странах отдают предпочтение термину «океанография», а в России преобладает «океанология». Название науки в данном случае лишь дань исторической традиции.

Если за начало современной океанологии принять плавание «Челленджера», то это сравнительно молодая наука, насчитывающая около 140 лет. Для сравнения заметим, что физика, если считать от времени публикации «Современных начал натуральной философии» Исаака Ньютона, развивается уже около 330 лет, а от времени Галилео Галилея на сто лет более.

В истории науки об океане сегодня известно немало заслуженных исследователей, но если обращаться к истокам, прежде всего, необходимо назвать имена Ф. Нансена, Б. Хелланд-Хансена и Х. Свердрупа. Именно эти талантливые ученые положили начало физической океанологии как современной науки, разработали основы методики океанологических исследований, открыли важные законы динамики океана, воспитали многих талантливых учеников.

Океанография в Российской империи.

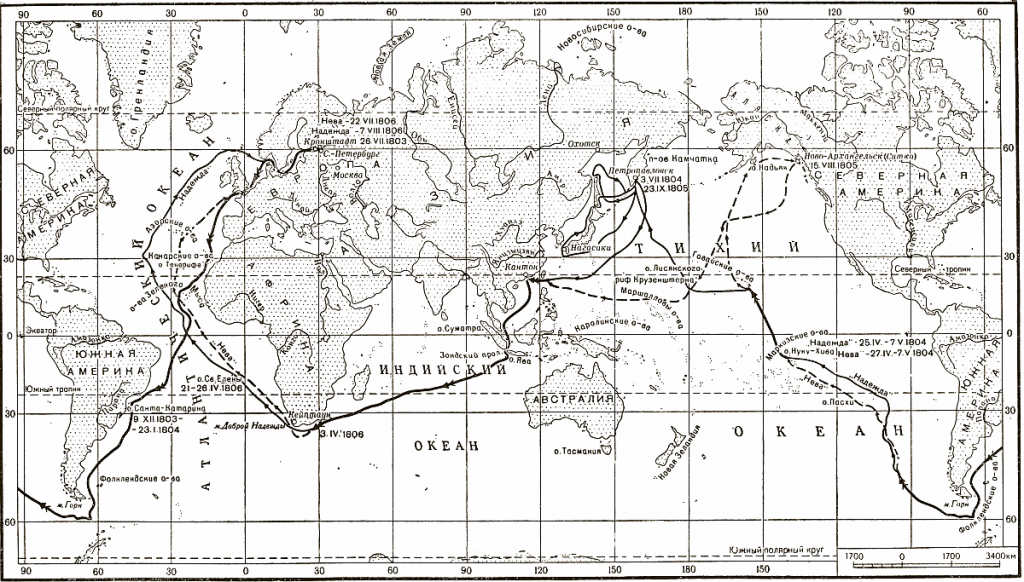

Первый шаг в становлении отечественной океанографии сделали русские морские офицеры, выполнившие океанографические работы в открытом океане во время первого русского кругосветного плавания 1803-1806 гг. на военных шлюпах «Надежда» и «Нева». На кораблях проводились регулярные метеорологические и океанографические наблюдения. Применялся термометр, с помощью которого впервые в мире были сделаны измерения вертикального распределения температуры до горизонта 400 м на девяти океанографических станциях. В последовавшей затем полувековой серии кругосветных плаваний русских парусников на протяжении первой половины XIX века на всех кораблях регистрировались характеристики ветров, течений, измерялись температуры воды и воздуха. В отдельных плаваниях океанографии отводилось особое место.

Таким было кругосветное плавание военного шлюпа «Предприятие» в 1823-1826 гг. В нем принимал участие в качестве натуралиста студент-физик Юрьевского университета Э.Х. Ленц – впоследствии академик, профессор, ректор С.-Петербургского университета, один из авторов известного физического закона Джоуля-Ленца. В его распоряжении были лучшие для того времени океанографические приборы. Совместно с Парротом Ленц сконструировал теплоизолирующий батометр, позволявший доставать воду с больших глубин, а также использовал термометр, защищенный от влияния давления воды, с помощью которого были получены первые реальные значения температуры в глубинах океана. Тот же союз ученых-изобретателей привел к созданию глубомера – оригинальной лебедки для измерения глубин, барабан которой тормозился особым приспособлением, учитывавшим вес вытравленного троса, что позволяло точно определять момент касания лотом дна.

Весомый вклад в развитие океанографии сделал в 80-х годах XIX века С.О. Макаров. Назначенный в 1881 г. командиром военного парохода «Тамань», обозначавшего русское военное присутствие в проливе Босфор, Макаров выполнил свыше тысячи измерений течений на разных глубинах, отобрал и обработал почти четыре тысячи проб морской воды. Результатом стала его фундаментальная работа «Об обмене вод Черного и Средиземного морей», отмеченная премией С.-Петербургской АН.

В 1886-1889 гг. С.О. Макаров совершил кругосветное плавание, командуя парусно-паровым корветом «Витязь». Океанографические работы, выполненные с борта «Витязя», позволили ему написать монографию «Витязь» и Тихий океан», опубликованную в 1892 г. В ней впервые представлены систематизированные данные о температуре воды на поверхности и горизонте 400 м в северной части Тихого океана, приведены расчеты разности уровней морей и океанов, выполнена оценка влияния отклоняющей силы вращения Земли на морские течения. Вклад Макарова в океанологическую науку был признан столь выдающимся, что имя корабля «Витязь» было высечено на фронтоне Океанографического института в Монако среди очень немногих имен самых знаменитых исследовательских кораблей.

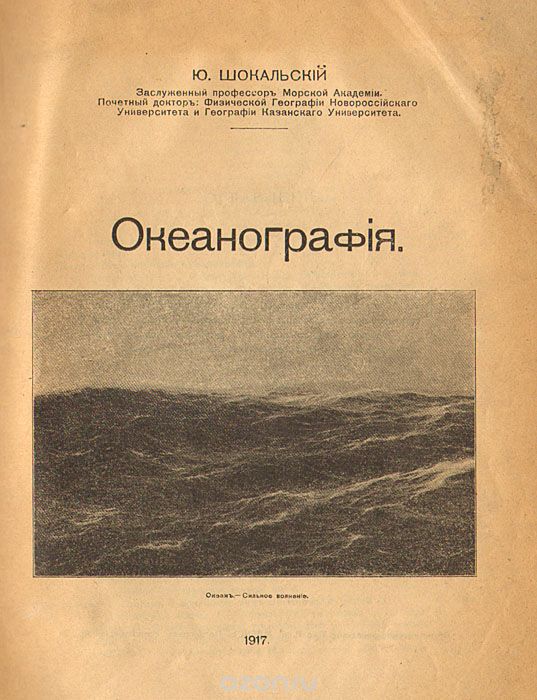

Своеобразным итогом океанографических исследований XIX и начала XX веков стал фундаментальный труд Ю.М. Шокальского «Океанография», вышедший из печати в 1917 г. Выдающийся географ, картограф, метеоролог, океанограф Шокальский занимался исследованием гидрологических характеристик северных рек России, Ладожского озера и Каспийского моря, вопросами освоения Северного морского пути, составлением географических карт, редактировал многочисленные атласы, несколько лет руководил комплексной экспедицией Черного моря, принимал деятельное участие в подготовке и проведении 2-го Международного полярного года. Он участвовал в работе многих международных конгрессов и ассамблей, был членом-корреспондентом и почетным членом академий наук и географических обществ в семнадцати странах.

Ю.М. Шокальский известен как автор многочисленных статей и отдельных научных изданий по гидрометеорологии и картографии, но главным его сочинением осталась знаменитая «Океанография», ставшая учебным пособием для нескольких поколений морских гидрографов и исследователей моря. В «Океанографии» был обобщен и подвергнут анализу обширный материал, накопленный океанографами разных стран. Качество работы оказалось таково, что сорок лет спустя, она была переиздана без малейших исправлений.

Океанология в СССР.

Разрушительные события двух войн и революции нанесли непоправимый урон всей российской науке и океанографии в том числе. Едва преодолев военную интервенцию стран Антанты, республика Советов столкнулась с интервенцией экономической. Норвежские и английские промышленники захватили бывшие русские районы промысла у берегов Шпицбергена и о. Медвежьего, готовился подобный захват Новой Земли. Чтобы окончательно не потерять исконно Русский Север, необходимо было срочно вынести советский флаг на просторы Баренцева моря, начать изучение малоисследованных районов Новой Земли и Земли Франца-Иосифа.

Решение этой проблемы было признано делом государственной важности, и 10 марта 1921 г. был подписан специальный декрет, первый пункт которого гласил: «В целях всестороннего и планомерного исследования Северных морей, островов, побережий, имеющих в настоящее время государственно-важное значение, учредить при Народном комиссариате просвещения Плавучий морской научный институт…». Сокращенно институт называли Плавморнин. Первым его директором стал профессор И.И. Месяцев. Так началось воссоздание российской океанографии.

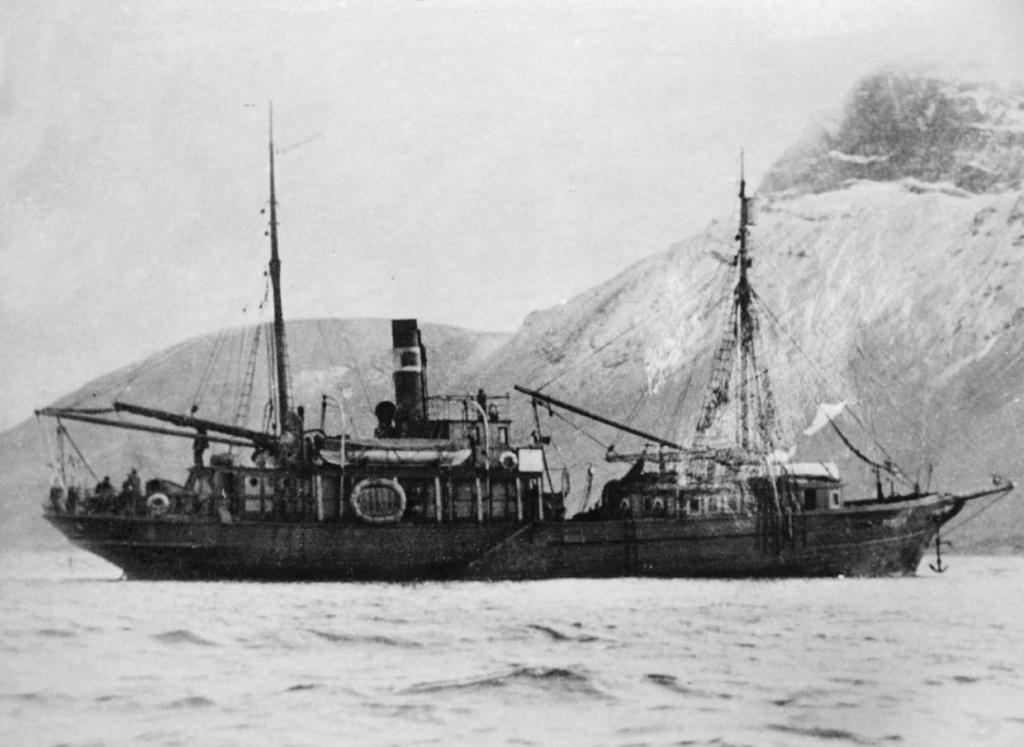

Плавучим институт назвали потому, что его размещение планировалось на корабле, и первая научная экспедиция состоялась летом 1921 г. на ледокольном пароходе «Малыгин». Собственным судном Плавморнина стала деревянная парусно-паровая шхуна «Персей», которую буквально своими руками создавали на протяжении двух лет первые сотрудники института из частей недостроенных, списанных и даже затопленных судов, какими в те годы были завалены корабельные затоны Архангельска. «Персей» вышел в море в 1923 г. и с того времени ежегодно ходил из рейса в рейс в Баренцевом, Белом, Карском, Норвежском и Гренландском морях.

Многие из молодых сотрудников Плавморнина, вынесших тяготы становления института, составивших научное ядро в первых рейсах «Персея», достигли больших высот в морской науке. Стали академиками гидробиолог Л.А. Зенкевич и гидрофизик В.В. Шулейкин, членами-корреспондентами АН СССР – гидробиолог В.Г. Богоров и геолог С.В. Обручев, докторами наук – гидрохимик С.В. Бруевич, геолог М.В. Кленова, гидробиолог А.А. Шорыгин, географ Т.И. Горшкова, океанолог Н.Н. Зубов.

Порт Архангельск, к которому был приписан «Персей», в зимнее время замерзает, что делало невозможными экспедиционные рейсы во время ледостава. Это препятствие устранили в 1930 г., путем объединения Плавморнина с Мурманской биологической станцией. Новое научное учреждение получило название – Государственный океанографический институт, или ГОИН. В дальнейшем научная деятельность института все больше приобретала рыбохозяйственную направленность, что вызвало новое преобразование. На базе ГОИН,а в 1933 г. был создан ВНИРО – Всесоюзный НИИ рыбного хозяйства и океанографии, к которому перешел и «Персей». ВНИРО оказался долгожителем и существует до настоящего времени в Москве с широкой сетью филиалов в крупных портовых городах – Мурманске, Калининграде, С.-Петербурге, Владивостоке. «Персей» совершил 84 плавания, общей протяженностью 200 тысяч километров, суммарно проведя в открытом море почти шесть лет. Первенец советского научно-исследовательского флота погиб в начале Великой Отечественной войны у причальной стенки во время авиа налёта.

Гидрофизик В.В. Шулейкин, возглавлявший на «Персее» морские гидрофизические исследования, в 1929 г. организовал Черноморскую гидрофизическую обсерваторию АН СССР в Крыму, в поселке Кацивели. Гидробиолог П.П. Ширшов, первым проводивший океанологические исследования с дрейфующей льдины на станции «Северный полюс» в 1937-38 гг., основал в 1944 г. Лабораторию океанологии АН СССР, которая позже была преобразована в Институт океанологии АН СССР (ИОАН) им. П.П. Ширшова. Так началось становление академических морских исследовательских учреждений в СССР. В 1949 г. ИОАН получил исследовательское судно «Витязь», названное так по имени знаменитого корабля адмирала Макарова. Оснащенный наилучшими для своего времени приборами и оборудованием, «Витязь» на долгие годы стал флагманом советского исследовательского флота, совершил 65 научных рейсов и в настоящее время является мемориальным судном Музея Мирового океана в Калининграде.

Исследованию океанов в Советском союзе придавалось все большее значение. В мае 1948 г. был организован Морской гидрофизический институт АН СССР (Гидрофизин). Для Гидрофизина был построен специально спроектированный экспедиционный корабль «Михаил Ломоносов», спущенный на воду в ноябре 1956 г. «Витязь» и «Ломоносов» были одними из самых крупных в те годы исследовательских судов с полным водоизмещением соответственно 5710 т и 5960 т, способных выполнять океанологические работы любой сложности, принимавшие на борт экспедиции численностью до 60-65 специалистов.

Флот исследовательских судов в Советском Союзе непрерывно пополнялся. В 70-80-е годы прошлого столетия в его составе находились десятки самых разных судов, среди которых выделялись флагманы академического флота «Академик Курчатов» и «Дмитрий Менделеев», корабли Гидрометеослужбы «Профессор Визе» и «Профессор Зубов», корабли погоды «Муссон» и «Пассат», суда, обеспечивавшие советские антарктические экспедиции «Михаил Сомов» и «Академик Федоров». В составе гидрографической службы ВМФ работали корабли «Николай Зубов», «Фаддей Беллинсгаузен», «Василий Прончищев», «Адмирал Владимирский» и другие.

С 1948 г. профессор Н.Н. Зубов начал читать лекции по мореведению студентам кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Несколько студентов выразили желание специализироваться по океанологии, но такой кафедры в те годы в Москве не было. Кафедру океанологии на географическом факультете МГУ удалось создать в 1953 г., когда естественные факультеты переехали в новые корпуса на Ленинских горах.

Источник