Как устроен современный эхолот

Если крикнуть в горах, то через короткое время мы услышим отзвук — эхо. Причина этого известного природного явления проста. Звук — это колебания частиц воздуха или иной среды (воды, металла и т. д.). От источника звука распространяется звуковая волна, подобная той, которую мы часто наблюдаем на поверхности воды. Если на пути звуковой волны встречается какое-либо большое препятствие, то она частично отражается им и возвращается обратно в виде эха [7] .

Звук распространяется не мгновенно, а с определённой скоростью. Для воздуха эта скорость приблизительно равна 340 метрам в секунду. Поэтому эхо будет слышно тем быстрее, чем ближе преграда, от которой отразился звук.

На использовании этих свойств и построен эхолот — прибор для измерения глубины моря по времени прохождения звуковой волны от источника звука до морского дна и обратно. Эхолот имеет длинную историю; разработать точный метод измерения глубин с помощью звука было очень трудно. Только в последние десятилетия благодаря новейшим достижениям физики этот способ нашёл практическое применение.

Первые действующие образцы эхолотов, в которых звук производился путём взрыва, удара пули о воду или удара молоточка о металлическую пластинку, были созданы в 20-х годах нашего столетия. Звук отражался от дна, а эхо улавливалось наблюдателем на борту судна с помощью специальных усилительных приборов. Однако точность такого метода была невелика, так как момент возвращения звуковой волны отмечался человеком на слух.

Этого удалось избежать, когда для излучения и улавливания звука было использовано одно интересное свойство кристаллов — так называемый пьезоэлектрический эффект. Если кристалл, например кварц, подвергнуть сжатию или растяжению, то на его гранях возникают электрические заряды. Если, наоборот, к граням кристалла присоединить металлические пластины — электроды и подключить их к электрической батарее, то кристалл немного сожмётся или, наоборот, расширится (это зависит от того, на какой грани сосредоточен положительный заряд, и на какой отрицательный). Такое явление и называется пьезоэлектрическим эффектом (пьезо по-гречески означает давить) [8] . Если же подключить электроды к источнику переменного тока [9] , то кристалл начнёт попеременно сжиматься и растягиваться с частотой этого тока Когда частота таких колебаний лежит в области звуковых частот [10] , кристалл издаёт сильный звук. И, наоборот, если мы поместим кристалл на пути звуковых волн, то под воздействием звука он станет вибрировать, и на его электродах возбудится слабый переменный ток, который с помощью специальных приборов может быть усилен до нужной величины.

Вот как в общих чертах работает эхолот. Электроды кристалла на мгновенье подключаются к источнику переменного тока. При этом в воде, окружающей кристалл, возникает кратковременный импульс звуковых волн — своего рода всплеск. Он достигает дна и, отразившись от него, возвращается обратно к кристаллу, возбуждая в нём ответный импульс тока. Специальные электрические приборы «засекают» время посылки и время возвращения звукового импульса, а отсюда определяют и глубину моря.

Но крупные кристаллы кварца редки и дороги. Поэтому кварцевый кристалл в эхолоте заменён так называемым триплетом — набором из нескольких тонких кварцевых пластинок в стальной оправе.

Вместо кварцевых триплетов часто применяют наборы металлических пластинок из сплава железа с никелем. Такие пластинки также обладают свойством колебаться с частотой переменного тока. Но здесь это связано с особыми магнитными свойствами материалов.

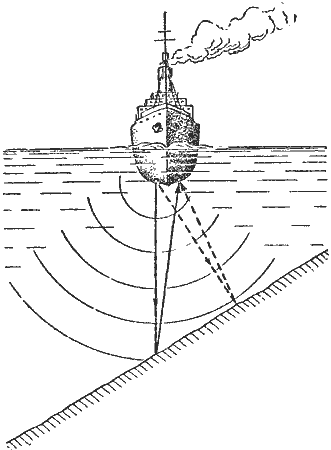

Звуковая волна в воде распространяется от источника звука во все стороны. Когда дно почти горизонтально, это обстоятельство значения не имеет, но представим себе, что судно приближается к крутой наклонной скале (рис. 9). Тогда обратно к судну первым возвратится эхо от ближайшей точки дна, а уже потом добежит эхо, отражённое от дна под корпусом корабля. В таком двойном эхе будет трудно разобраться. Результат измерения глубины над наклонным дном будет всегда несколько меньше, чем в действительности. Чтобы избежать подобных ошибок, стали применять колебания более частые, чем звуковые, — ультразвуки. В современных образцах эхолотов частота колебаний составляет более 50 000 в секунду. Ультразвуковые волны можно посылать узким пучком (подобно лучу света) в нужном направлении, например, вертикально вниз.

Рис. 9. Отражение эха от наклонного дна.

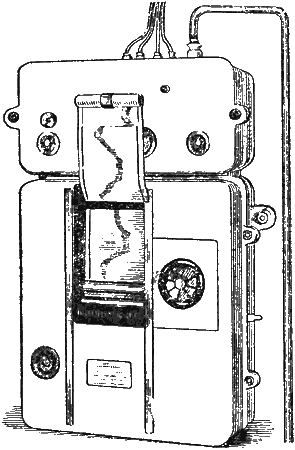

Были внесены и другие усовершенствования в конструкцию эхолота. Так, например, в настоящее время распространены эхолоты-самописцы (рис. 10). Здесь через прибор медленно движется разграфлённая бумажная лента. Над этой лентой расположено специальное перо. В момент, когда прибор получает ультразвуковой импульс, перо касается ленты и оставляет на ней след. При возвращении эха перо вторично касается ленты, и на ней появляется вторая точка или короткий штрих. Скорость движения ленты строго постоянна и заранее известна, поэтому по расстоянию между метками можно судить о глубине моря.

Рис. 10. Общий вид записывающего устройства эхолота-самописца.

Остановимся на некоторых особенностях измерения морских глубин.

Скорость звука в морской воде не всегда одинакова, она зависит от её солёности и температуры. Поэтому результат измерения нужно ещё исправить в зависимости от свойств воды. Так как в океанах и морях вода неоднородна, свойства её в различных слоях неодинаковы, то для каждого района, где ведутся измерения, необходимо знать послойное изменение свойств воды, соответствующее тому времени года, когда производятся работы.

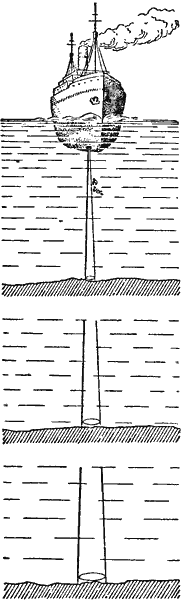

Недостатком эхолота является то, что направленная волна ультразвука не идёт точно по одной линии, а образует в пространстве как бы конус. Поэтому чем глубже море, тем от большей площадки на дне отражается ультразвук (рис. 11). Неровности дна, находящиеся в пределах этой площадки, эхолот «не замечает». Поэтому рельеф дна изучается с помощью эхолота тем детальнее, чем меньше глубина моря.

Рис. 11. Отражение ультразвуковой волны от дна на разных глубинах. Чем больше глубина, тем расплывчатее форма рельефа.

Другой недостаток эхолота состоит в том, что пользоваться им можно только при отсутствии сильной качки. Если судно сильно качает, то ультразвуковая волна эхолота будет направлена то прямо на дно, то влево или вправо, и точно измерить глубину моря не удастся.

И всё-таки эхолот в настоящее время незаменим благодаря своим достоинствам — удобству пользования и возможности быстрого измерения больших глубин, где обычный лот почти непригоден.

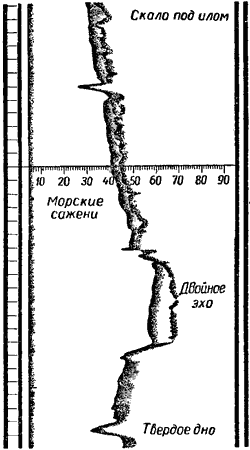

У эхолота есть и ещё одно очень важное для учёных и моряков свойство. Он может не только показывать глубину моря, но и определять характер дна. Скалистое дно хорошо отражает ультразвуковую волну, поэтому эхо получается резким и достаточно сильным. Если же дно покрыто мягким илом, то значительная часть энергии ультразвука поглощается, и эхо оказывается слабым, размазанным. При песчаном дне эхо имеет также иной характер. А в тех случаях, когда каменистое дно покрыто тонким слоем ила, эхо получается двойным (рис. 12).

Рис. 12. Характер эхограммы (ленты с записью эхолота) на дне сложного строения. Под толщей ила залегают коренные породы. На выступах дно обнажено, а во впадинах слой ила резко утолщается. (В морских саженях показана глубина морского дна.)

Если в самой толще воды имеются какие-либо предметы, способные отражать ультразвук, то эхолот их сразу обнаружит. Этим свойством сейчас широко пользуются при разведке косяков рыбы. Ещё два-три десятилетия назад нельзя было и мечтать о таком надёжном способе промысловой разведки.

Примечания:

Рифы — подводные (или слабо выдающиеся над поверхностью воды) скалы.

О звуках рассказывается в брошюрах «Научно популярной библиотеки» Гостехиздата: Б. Н. Суслов, Звук и слух, В. Д. Охотников, В мире застывших звуков, и проф. Б. Б. Кудрявцев, Неслышимые звуки (ультразвуки).

Подробнее о пьезоэлектрических свойствах кристаллов рассказывается и брошюре «Научно-популярной библиотеки» Гостехиздата: А. Ф. Плонский. Пьезоэлектричество.

Направление переменного тока периодически изменяется, число таких изменений в секунду называется его частотой.

Звуковыми называют частоты примерно от 16 до 20 000 колебаний в секунду, слышимые человеческим ухом.

Источник

Подводная эхолокация

Какова глубина места, в котором находится судно? Для моряка это так же важно знать, как, допустим, расстояние до ближайшего берега. Традиционное морское напутствие не случайно звучит так: «Счастливого плавания! Не меньше трех футов под килем!»

Зная глубину места, судоводитель не только правильно оценивает безопасность плавания, но, сверившись с картой, уточняет, где находится судно, на какой широте и долготе. Глубина подчас служит таким же полезным ориентиром, как и характерные очертания видимого берега.

Техника измерения глубины так же стара, как само мореплавание. Многие века основным инструментом был ручной лот — груз, прикрепленный к мерному тросику (линю). Лот бросали вперед по ходу судна, движущегося со скоростью не выше 5—6 узлов, затем выбирали слабину лота-линя, а в момент его приблизительно вертикального провисания в толще воды отсчитывали глубину.

Бросание лота требовало немалой сноровки и навыка. В известной повести К. М. Станюковича «Человек за бортом» опытный матрос, упражняясь в бросании лота, сорвался с вант в море. Точность измерения глубины ручным лотом была, конечно, невелика.

Положение коренным образом изменилось после изобретения эхолота. В начале прошлого столетия было установлено, что звук распространяется в воде прямолинейно и отражается от дна и подводных предметов. Другими словами, эхолокация показала, что существует подводное эхо.

Скорость распространения звука в воде (около полутора километров в секунду) почти впятеро больше, чем в воздухе. Если точно измерить время, истекшее от момента звукового сигнала, прозвучавшего на поверхности, до возвращения подводного эха, отразившегося от дна, нетрудно определить глубину. Пусть истекло 2 секунды; в течение первой из них звуковая волна бежала вниз, в течение второй — возвращалась обратно. Следовательно, глубина места равна полутора километрам.

Приборы, использующие подводное эхо, излучают колебания сверхзвуковой частоты — так называемый ультразвук. Человеческое ухо способно воспринимать колебания упругой среды (например, воздуха), частота которого не превосходит двадцати тысяч в секунду, или, как говорят специалисты, двадцати килогерц. Современные эхолоты, как правило, посылают в морскую глубь колебания частотой 20—30 кгц/сек. Ультразвук, излучаемый эхолотом, не расходится во все стороны (как, скажем, волны от камня, брошенного в воду), а получает вполне определенное направление, подобно лучу прожектора.

Для измерения глубины необходимо послать ультразвук вниз, по отвесной линии. Поэтому упругая мембрана (вибратор) вмонтирована в днище корабля в строго горизонтальном положении. Ультразвук, отраженный морским дном, воспринимает другая мембрана (резонатор), а специальная аппаратура преобразует в какой-либо видимый сигнал. Например, на шкале глубин против определенной цифры зажигается электрическая лампочка; или на экране появляется вспышка определенной формы; или перо самописца вычерчивает на бумажной ленте характерные штрихи.

История использования эхолотов

Эхолоты широко используются с двадцатых годов текущего столетия. Например, в 1922 г. французы промерили глубины в Средиземном море, американцы — в Атлантическом океане. В обоих случаях преследовалась одна цель — выполнить изыскания и расчеты, необходимые для прокладки подводного кабеля. Примерно в тот же период начали оснащаться эхолотами английские и французские корабли, преимущественно военные. Вскоре было замечено, что эхолот регистрирует не только дно, но и плотные стаи рыб, находящиеся под килем.

Первые систематические наблюдения за рыбой с использованием эхолота провел известный норвежский ихтиолог Оскар Зунд в феврале—марте 1935 г. Как оказалось, нерестующая треска (скрей) близ Лофотенских островов держится сплошным плотным слоем толщиной 10—12 м. Фотография записей эхолота была опубликована в английском научном журнале, положив начало обширной литературе о показаниях гидроакустических приборов как средстве поиска и изучения морских рыб.

В тридцатых годах эхолоты появились в штурманских рубках промысловых траулеров. Сейчас штурман-промысловик смотрит на эхолот едва ли не чаще, чем на компас. Показания эхолота помогают правильно выбрать место траления.

Допустим, на ленте регистрируются скопления рыбы (морского окуня). Много рыбы сосредоточилось в промежуточных слоях — она недосягаема для донного трала; зато на значительном участке окунь держится у самого дна.

Показания эхолота помогают своевременно менять курсы хода с тралом, всегда оставаясь на косяке. При очень густых придонных скоплениях целесообразно сократить время траления; на разреженном косяке иногда полезно прибавить скорость; при значительном распространении рыбы в высоту следует так оснастить трал, чтобы увеличилось его вертикальное раскрытие и т. д.

Треска, рассредоточенная в толще воды, регистрируется на ленте эхолота в виде отдельных «галочек», характерных штрихов. Увидев такие записи, промысловик не станет спускать донный трал, а поведет судно дальше, в более перспективный район.

Иногда рыба держится в толще воды сплошным горизонтальным слоем. В этом случае опытный капитан решает идти в сторону меньшей глубины. Ведь там рыба, возможно, находится у грунта, и донный трал должен принести неплохой улов.

Эхолотные наблюдения показали, что суточные колебания траловых уловов связаны с периодическими передвижениями рыбы из придонного слоя в толщу воды и обратно. Следя за опускающейся рыбой, можно рассчитать, как скоро она достигнет придонных слоев. Скорость вертикальных перемещений рыбы не особенно велика. Треска, например, поднимается к поверхности не быстрее, чем жилец пятого этажа возвращается домой по крутой лестнице.

Эхолот бывает полезен и на внутренних водоемах — реках, озерах, водохранилищах — помогая рыбакам выбрать место для подледного лова. Ультразвук свободно проходит сквозь ледовый покров. Широко применяется эхолокация и для учета рыбных запасов.

Итак, эхолот — верный помощник промысловика, разведчика и исследователя. Однако не следует думать, что расшифровка показаний эхолота — простое, несложное дело. Подчас перо самописца вычерчивает на бумажной ленте загадочные штрихи, которые могут означать и рыбу, и скопления планктона, и даже границу двух водных масс с неодинаковой температурой.

Нужно научиться читать эти записи, сделанные на непонятном, казалось бы, языке. Опытный штурман или гидроакустик безошибочно различит записи сельди и трески, медуз и капшака. Расшифровке эхограмм помогают специальные альбомы с образцами наиболее характерных рыбных записей.

Чтение рельефа дна тоже требует немалого навыка. Масштаб записи по вертикали гораздо крупнее, чем по горизонтали, и степень этого различия зависит от скорости судна. Все неровности дна, подводные «ухабы» выглядят на эхограмме куда более крутыми, опасными для донного трала, чем в действительности. Штурман с полным основанием может сказать: «не так страшен рельеф, как его эхолот малюет!»

При неспокойном море показания эхолота становятся нечеткими, а то и вовсе прерываются. Главная помеха в этом случае — обилие воздушных пузырьков, проникающих под киль судна, когда море клокочет. Воздух — хороший отражатель ультразвука; поэтому при качке эхолот регистрирует «воздушное дно», находящееся под самым килем. Вследствие сильных экранирующих свойств воздуха не все рыбы одинаково регистрируются эхолотом.

Например, косячок сельди отчетливее запишется на ленте, чем такой же косячок скумбрии, потому что у сельди есть плавательный пузырь, а у скумбрии нет. По той же причине треску в толще воды эхолот регистрирует лучше, чем черного палтуса.

Вибратор расположен в днище судна. Значит, слой между днищем и поверхностью (4—5 м) попадает в «мертвое пространство», недоступен для эхолота. Если рыба держится у самой поверхности, эхолот ничего не покажет.

Это наводит на мысль о необходимости не только вертикального, но и горизонтального поиска. Еще до Отечественной войны ихтиолог В. С. Ильин предложил использовать эхолокацию в рыбопоисковых целях методом горизонтального излучения ультразвука.

После войны гидроакустические приборы горизонтального действия (рыболокаторы) нашли широкое применение в морском рыболовстве, прежде всего при поиске и промысле пелагических рыб — сельди, скумбрии, мойвы, сайры. Вибратор рыболокатора выдвигается ниже днища и поворачивается по кругу, посылая ультразвук в разные стороны.

Сконструированы и гидроакустические приборы, показывающие, сколько рыбы находится непосредственно перед движущимся тралом и сколько уже попало в трал.

Источник