- Глубина Азовского моря — особенности и интересные факты

- Меотийское озеро: 8 интересных фактов

- Азовское море в цифрах

- Происхождение Азовского моря

- Береговая линия

- Глубины Азовского моря

- Температурный режим и соленость вод

- Прозрачность и цвет воды

- Экологическое состояние Азова

- Фауна Азовского моря

- chispa1707

- chispa1707

- Моря и Океаны

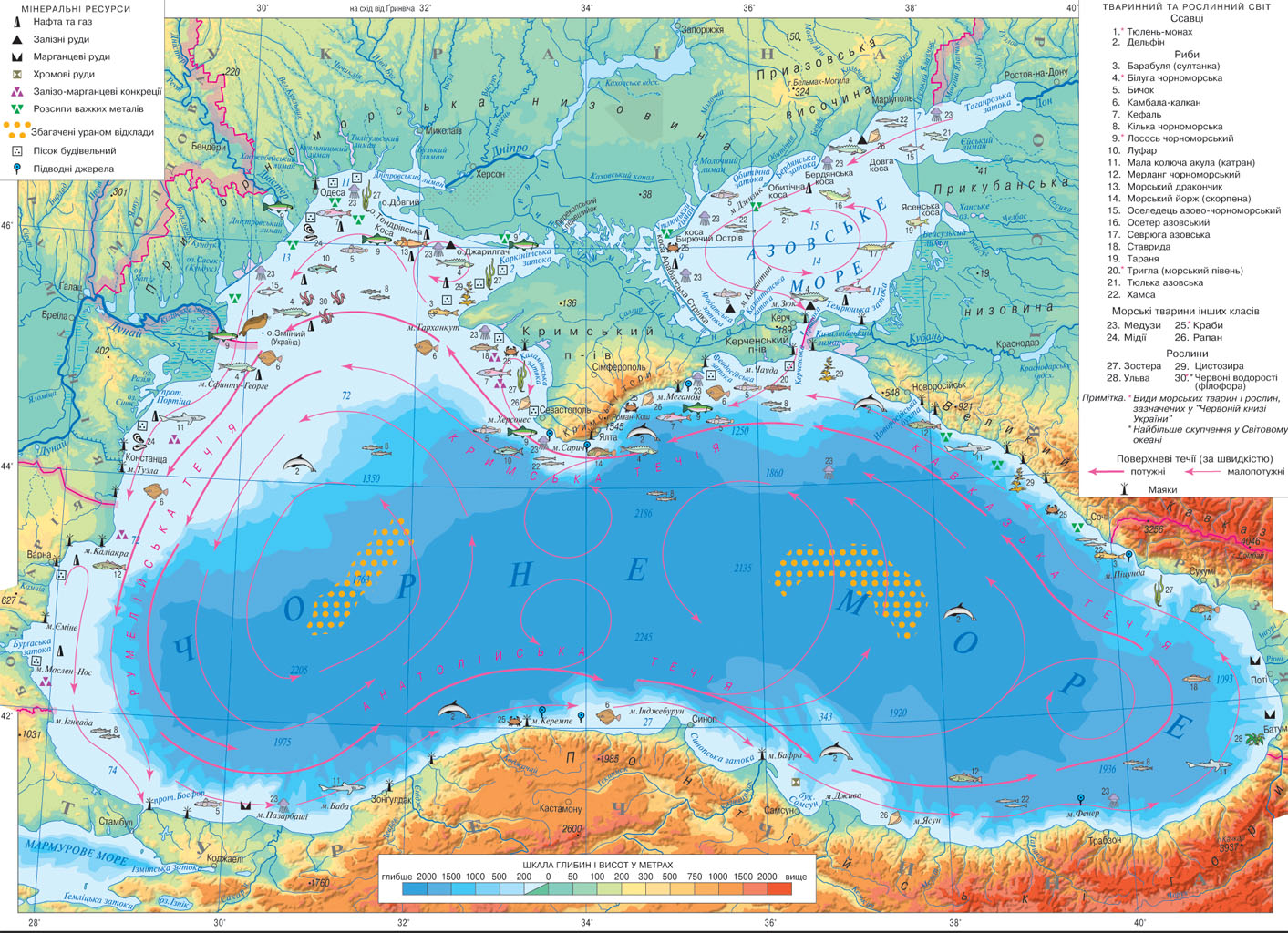

- Черное и Азовское моря

Глубина Азовского моря — особенности и интересные факты

- 31 Августа, 2018

- Достопримечательности

- Антон Савчук

Азовское море находится в восточной части Европы и принадлежит к бассейну Атлантического океана. И оно по-своему уникально, так как отличается сразу несколькими природными рекордами планетарного значения. Итак, чем же интересна эта часть Мирового океана? Какова соленость, и какая глубина у Азовского моря? И сколько всего воды в нем содержится? Ответы на все эти вопросы вы найдете в нашей статье.

Меотийское озеро: 8 интересных фактов

Названий у Азовского моря немало. Так, в античные времена его называли Меотийским озером. У древних славян Азов именовался Сурожским морем (Сурож – одно из исторических названий современного города Мариуполя), у скифов – Каргалук, у турок – Бахр-Ассак (в переводе с турецкого: «темно-синее море»).

Наше знакомство с этим водоемом мы начнем с изучения его самых интересных особенностей и рекордов. Вот они:

- Азовское море – самое отдаленное от Океана. Оно соединяется с Атлантическим океаном через довольно длинную цепочку других морей и проливов. Выглядит она так: Керченский пролив – Черное море – Босфор – Мраморное море – пролив Дарданеллы – Эгейское море – Средиземное море – Гибралтар.

- Летом вода в Азове нередко прогревается до +26…+28 градусов. Такими температурными рекордами не может похвастаться ни одно другое море планеты, если говорить об умеренных широтах.

- Зимой Азовское море, наоборот, покрывается льдом (иногда – целиком).

- Азовское море – одно из самых продуктивных на планете. За это его также называют «морем моллюсков».

- Летом по ночам прибрежная полоска воды в море часто подсвечена. Это результат жизнедеятельности планктона, обитающего в здешних морских водорослях.

- За всю историю в Азовском море никогда не фиксировались волны более четырех метров по высоте.

- По утверждениям медиков, песок на побережье Азова обладает целительными свойствами.

- Глубина Азовского моря ничтожно мала. И на этой особенности мы еще остановимся более подробно.

Азовское море в цифрах

Азовское море – это внутреннее море Атлантического бассейна, которое расположено примерно между 45̊ и 47̊ северной широты и между 33̊ и 39̊ восточной долготы. С запада на восток море вытянуто почти на 380 км. Общая площадь водного зеркала – около 39 000 кв. км, что приблизительно сопоставимо с размерами Швейцарии.

Объем воды в Азовском море относительно невелик: всего 320 кубических километров. Особенно если сравнивать с объемом воды в Черном море (547 000 куб. км). Это, в первую очередь, связано с незначительной средней глубиной Азовского моря.

Со своим соседом (Черным морем) Меотийское озеро связано узким Керченским проливом. Его максимальная ширина –15 километров. В северо-восточной части Азовского моря в сушу глубоко вдается Таганрогский залив. В противоположной западной части находится мелководный и соленый залив Сиваш, который еще называют «Гнилым морем». От Азова он отделен узкой и длинной песчаной косой Арабатская Стрелка.

Происхождение Азовского моря

Море образовалось в начале кайнозойской эры (то есть, около 60 миллионов лет назад) в результате формирования Крымской горной системы. Ранее на этом месте находился лишь залив Черного моря. Но вследствие активных горообразовательных процессов приподнялась суша, образовав совершенно новый и практически полностью изолированный водоем. Согласно другой теории, заполнение Азовской котловины произошло намного позже – в 5600 году до нашей эры.

Активное изучение акватории Азовского моря началось еще во времена Геродота. Так, первую карту Меотиды составил Клавдий Птолемей. Он же определил географические координаты крупных заливов и мысов, расположенных на побережье Азова. На протяжении XIII-XIV веков генуэзцы и венецианцы создали несколько довольно подробных морских карт бассейнов двух восточноевропейских морей – Черного и Азовского.

Береговая линия

Море омывает берега двух государств – Украины и Российской Федерации. Юридически акватория Азова относится к категории внутренних морей Украины и России (согласно соответствующему Договору между двумя государствами, ратифицированному еще в 2004 году). Крупнейшие города, расположенные на побережье Азовского моря: Бердянск, Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Приморско-Ахтарск.

Общая длина береговой линии – 1472 км. Берега Азовского моря, в основном низинные, лишь в южной части они имеют ярко выраженный уступ. Эрозионные процессы в последние десятилетия значительно активизировались. Так, некоторые участки песчаных пляжей исчезли полностью, другие – существенно уменьшились в своих размерах. Яркое тому подтверждение – остров Малый Дзендзик, которые фактически разделился на две части. Остров расположен в окрестностях города Бердянска, в северной части Азовского моря.

Куда впадают крупнейшие реки Южной России – Кубань и Дон? Ответ на этот вопрос знают немногие. Оказывается, они несут свои воды именно в Азовское море. Помимо этого, в Азов впадают десятки других относительно крупных рек (Кальмиус, Молочная, Берда, Салгир, Ея). Некоторые образуют при этом широкие лиманы: Молочный, Утлюкский, Ейский и другие.

В целом береговая линия Азовского моря отличается плавностью. Однако есть здесь и довольно большие заливы. Самые крупные из них:

- Таганрогский.

- Сивашский.

- Обиточный.

- Бердянский.

- Темрюкский.

- Казантипский.

- Арабатский.

Немало в пределах акватории данного моря и песчаных кос. Помимо уже упомянутой Арабатской Стрелки, стоит выделить Обиточную, Бердянскую, Белосарайскую, Долгую косы, а также косу с замысловатым названием Бирючий Остров.

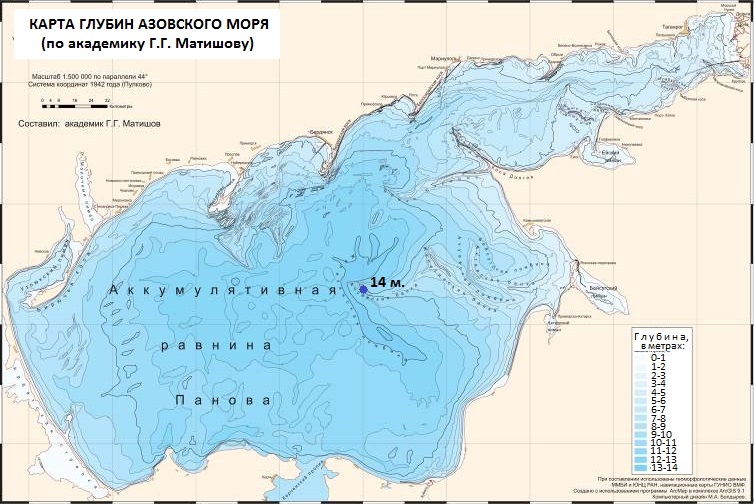

Глубины Азовского моря

Подводный рельеф моря довольно прост (см. карту ниже). В нем нет резких, обрывистых уступов или же ям. По мере отдаления от берега глубины Азовского моря плавно и постепенно возрастают. Минимальные их значения характерны для Сивашского залива и приустьевой части реки Дон (1-2 метра). Самая большая глубина Азовского моря – 14 метров. Эта точка расположена в центральной части его акватории.

Средняя же глубина Азовского моря – 7,5 метров. И эту цифру сложно сравнивать с аналогичным показателем соседнего Черного моря (1300 метров).

Еще одна интересная деталь: береговой склон северной части Азова отличается широким и довольно протяженным мелководьем. Здесь глубины не превышают 6-7 метров. А вот для южного берега моря, наоборот, характерен более крутой подводный склон, достигающий местами глубины в 11-12 метров.

Температурный режим и соленость вод

Температурный режим Азовского моря отличается значительными сезонными колебаниями, что в целом характерно для всех неглубоких водоемов. Так, годовые амплитуды температуры воды в море достигают 26-28 градусов. Среднегодовая температура воды на поверхности моря – 11 о С, а максимальная была зафиксирована в районе города Приморско-Ахтарска (+32,5 о С).

Азовское море – одно из немногих морей умеренного климатического пояса, которое замерзает зимой. Иногда лед покрывает всю его гладь. В особо морозные дни по нему можно смело ходить пешком.

Азовское море – пресное или соленое? Конечно же, соли в нем присутствует в достаточном количестве. Тем не менее вода в нем гораздо менее соленая, нежели в Черном море. Так, средний показатель солености в Азовском море оценивается на уровне 11 ‰. Сезонные колебания, как правило, не превышают 1-2 промилле.

Прозрачность и цвет воды

Прозрачность воды в Азовском море невысокая. В разных частях акватории ее показатели колеблются в пределах от 8 до 0,5 метров. Мутность воды Азова объясняется очень просто. Две крупные равнинные реки Дон и Кубань ежегодно выносят в море огромное количество растворенных глинистых частиц. В отдельных местах они смешиваются с остатками морских микроорганизмов, формируя залежи черной целебной грязи. Окрас воды в Азовском море меняется от бледно-голубого до зеленовато-желтого.

Экологическое состояние Азова

В последние десятилетия акватория моря переживает не самые лучшие свои времена. Экологи выделяют сразу несколько острых проблем:

- Сокращение притока пресной воды в акваторию моря (вследствие возрастающего забора воды из Кубани и Дона на нужды орошения земель).

- Повышение общей солености воды в море.

- Уменьшение биологической продуктивности Азова, массовый мор рыбы.

- Активное «цветение» морской воды в летний период.

Еще одна проблема Азовского моря – промышленное загрязнение. Так, в его водах постоянно фиксируется повышенное содержание железа, нитритного и аммонийного азота. Главными загрязнителями морской акватории являются такие города, как Бердянск, Таганрог и Мариуполь.

Фауна Азовского моря

По биологической продуктивности (количество рыбы на единицу площади) Азовское море продолжает удерживать первенство в Европе. Его ихтиофауна насчитывает 103 вида рыб, причем, как морских, так и пресноводных. Самые распространенные из них: пеленгас, бычок, белуга, ставрида, азовская хамса, стерлядь. Богатый рыбный мир, в свою очередь, делает акваторию Азова весьма привлекательной для различных птиц.

Единственное млекопитающее, представленное в Азовском море, — это азовский дельфин, чушка или азовка. Это самое мелкое животное из группы китообразных. Обитает в небольших стайках, которые могут насчитывать от 2 до 10 особей, живет до 30 лет. Средний вес азовки – около 25-30 кг.

Источник

chispa1707

chispa1707

chispa1707

Средний уровень Черного моря примерно равен уровню Балтийского, но гораздо выше (на 28 метров) уровня Каспийского моря.

Уровень Каспийского моря опять возвращается на свою привычную отметку — 28 м ниже от уровня океана.

Уровень Каспийского моря за последние 30 лет упал на 2,5 метра.

Уровень Каспийского моря около 10 лет тому назад снизился на 3 метра.

В конце прошлого века глубины Азовского моря доходили до 16 метров, а теперь составляют всего 13 метров. Видимо, наносы из Дона.

Уровень воды Аральского моря был приблизительно (через колебание в зависимости от притока речных вод) на 52 м более высокий от уровня Мирового океана.

В пределах прибрежного мелководья на глубинах около 40, 32,5-28; 25-22,5; 17,5-15 и около 10 м выявлены затопленные береговые линии, образование которых связывается с колебаниями уровня моря в теплые интервалы позднего плейстоцена и в ходе послеледниковой трансгрессии [ Иванов, 1975 ].

Восточная Чукотка. По данным X . Кнебела и Дж. Кригера [ Knebel , Creager , 1973 ], уровень моря около 11800 лет назад был на 30 м ниже современного

По сообщению Д.М. Хопкинса [ 1976 ], торфяник, затопленный на глубине 20 м в заливе Нортон, формировался около 10 000 лет назад В Беринговом проливе, бассейне Чирикова и Анадырском заливе на глубинах 8-12 м отчетливо выражена затопленная береговая линия

Уровень моря у Восточной Чукотки приблизился к современному около 4000-3500 лет назад

В настоящее время не имеется данных, которыми можно объяснить довольно резкую и быструю перестройку береговой линии в позднем голоцене .

Вертикальное распределение солености (‰) на продольном разрезе через Гибралтарский пролив (стрелки — направления течений)

Источник

Моря и Океаны

Черное и Азовское моря

Черное море лежит во впадине в пределах двух зон Альпийской складчатости и отделяет Восточную Европу от Малой Азии. Площадь Черного моря 423 тыс. км2. Вместе с Азовским морем (38 тыс. км2), являющимся большим заливом или лагуной, Черное море занимает площадь 461 тыс. км2. Средняя глубина Черного моря 1197 м, Азовское море 8 м. Объем воды Черного моря достигает 537 тыс. км3, а Азовского моря 300 км3. Узкий и мелководный пролив Босфор (максимальная глубина 27,5 м) соединяет Черное море с Мраморным и далее через пролив Дарданеллы со Средиземным морем. Еще более мелководный Керченский пролив, глубина которого всего 5 м, связывает Черное море с Азовским морем. Широкая геосинклинальная область Черного моря представляет собой глубоководную часть ложа моря (максимальная глубина 2245 м), имеющего плоское дно, окаймленное очень крутым материковым склоном (в некоторых местах до 20°). В восточной части Черного моря склон рассекается многочисленными подводными каньонами. Северо-западная часть Черного моря и Азовского моря расположены в пределах мелководной материковой отмели. Максимальная глубина Азовского моря всего 13,5 м.

Западная часть Черного моря представляет собой широкую материковую отмель, которая, постепенно сужаясь к югу, тянется до пролива Босфор. Материковая отмель переходит в материковый склон на глубине 100—150 м. В остальных прибрежных районах Черного моря материковая отмель или очень узкая (ширина не превышает 10—15 км), или полностью отсутствует, поскольку заменяется узкой абразионной террасой.

Черноморский бассейн первоначально, в раннетретичный период, формировался как срединная («межгорная») зевгогеосинклиналь, которая прогибалась между горными системами Крыма и Кавказа с одной стороны и Понтийскими горами Анатолии — с другой. В меловой период этот массив был гористым районом, с которого осадки сносились как на север, так и на юг. Тектонические движения, вызвавшие образование депрессии, происходили в третичный и четвертичный периоды и продолжаются в наши дни. Геофизические исследования позволили определить, что земная кора под ложем центральной части впадины Черного моря является океанической. Здесь нет гранитного слоя. Черное море — классический пример «океанизации» первоначальной материковой земной коры. Однако, в отличие от океанов, осадочный слой Черного моря достигает 10—15 км. На материковом склоне на глубине до 1500 м встречаются террасы сбросового происхождения с мелководными осадками молодого возраста. Зона материкового склона, особенно вдоль крымского и анатолийского побережий, высокосейсмична.

В четвертичный период происходило также значительное воздымание горных поясов на побережье Черного моря, о чем свидетельствует разная высота образованных в тот период морских террас. В неогене очертания, площадь и соленость Черного моря вновь подверглись изменению. В понтийское время оно соединилось с Каспийским морем и превратилось в обширное закрытое озеро. Плиоценовый период и эволюция черноморской фауны были впервые изучены и систематизированы Н. И. Андрусовым (1918).

Четвертичный период также характеризовался многочисленными изменениями уровня Черного моря связанными с эвстатическими колебаниями уровня Мирового океана. Последние же тесно связаны со сменой ледниковых эпох.Неоднократно, когда уровень Черного моря падал ниже уровня пролива Босфор, оно превращалось в озеро и воды его опреснялись. С другой стороны, при высоком уровне Черного моря водообмен со Средиземным морем становился все более активным, воды Черного моря осолонялись и оно заселялось организмами, требующими относительно высокой солености.

Изменения видового состава моллюсков дают возможность очень точно датировать осадки дна Черного моря и его берегов: остатки моллюсков, обнаруженных в отложениях, относятся к различным эпохам четвертичного периода. По органическим остаткам в отложениях была исследована и новоэвксинская опресненная фаза развития Черного моря, которая, как оказалось, относится ко времени последнего ледникового периода (вюрмское оледенение).

Отложения этой фазы вскрыты во многих местах, как на мелководье, так и на глубинах, но они редко или никогда не встречаются на суше. Уровень Черного моря (от —40 до —60 м) в этот период был значительно ниже Босфорского порога. За этим последовала относительно быстрая голоценовая трансгрессия и осолонение вод моря. Близкий к современному уровень установился примерно 5000 лет назад.

Наиболее распространенными на суше являются две Карангатские террасы. Установлено, что их береговые линии подняты на 12—14 м на Кавказе и на 22—25 м в Болгарии. Это был период более полной связи Черного моря с Мраморным морем и образования древнеэвксинского бассейна. В этот период в Черное море проникли многие крупные стеногалинные формы (такие, как моллюски, морские ежи и т. д.). Многие исследователи сравнивают этот период Черного моря с монастирийским периодом Средиземного моря.

В тех же районах встречаются древнеэвксинские (55—60 м) и узунларские (35—40 м) террасы. Они соответствуют тирренским террасам. Древнеэвксинский бассейн опреснился, и в нем преобладали каспийские реликты и эндемичные формы.

На рубеже плиоцена и четвертичного периода образовалась Чаудинская терраса. В Крыму ее отложения встречаются на высоте до 30 м, на Кавказе до 95—100 м, но там они деформированы под действием движения земной коры.

В Азовском море террасы плохо сохранились, поскольку в этом районе недавно произошло интенсивное опускание. В низкоуровенные периоды Черного моря Азовское море превращалось в болотистую аллювиальную равнину.

Черного моря представляет собой типичный пример внутриматерикового «эвксинского» моря, что сказывается на его гидрологических условиях. Было установлено, что в нижних слоях соленая вода (36 пром.) Мраморного моря проникает в Черное море, а опресненная вода поверхностного слоя Черного моря выходит в Мраморное море. По данным последних исследований, приток средиземноморских вод составляет в год 202 км3, а поверхностный сток выносит из Черного моря 348 км3 воды. Свыше 400 км3 воды приносят в Черное море многочисленные реки. (Приток и сток воды в Черное море подвержены небольшим годовым колебаниям.)

Средняя соленость поверхностного слоя воды в ценральной части 16

18%. На глубинах больше 150-200 м соленость увеличивается до 21—22,5 пром. Поверхностные воды летом прогреваются до 25° С (до 28° С у берегов). Зимой в открытом море они охлаждаются до 6—8° С.Азовское море и северо-западная часть Черного моря зимой покрыты льдом. Глубинные воды круглый год имеют температуру 8—9° С.

Поскольку поверхностные и глубинные воды отличаются по плотности, то их перемешивание затруднено. Только верхний 50-метровый слой насыщен кислородом. В нижних слоях содержание кислорода уменьшается, и на глубине 150—200 м появляется сероводород,

количество которого в придонных слоях может достигать 6 см3/л. Происхождение сероводорода объясняется активвостью как анаэробных бактерий, которые разлагают белковое вещество, так и десульфурных бактерий.

Анализ баланса пресной и соленой воды Черного моря показывает, что, несмотря на трудность обмена между верхними и нижними слоями, такой обмен все же существует. Ежегодно до 3000 км3 глубинной воды поднимается к поверхности. Механизм этого явления до сих пор не совсем ясен.

Слабая связь Черного моря с океаном, обильный речной сток, затрудненный водообмен между верхними и нижними слоями приводят к некоторому изменению химического состава воды по сравнению с Мировым океаном, а именно, она содержит несколько меньше сульфатов и значительно больше карбонатов.

Движение поверхностных вод обусловливается как ветрами, так и речным стоком. Вообще поверхностные воды Черного моря циркулируют вдоль берегов против часовой стрелки.

Помимо общей циркуляции существуют два круговых течения — восточное и западное. На границе между ними вода движется как к югу, так и к северу. Скорость этих течений колеблется от 0,1 до 0,3 м/с. Дрейфовые течения развиваются в прибрежных районах и имеют скорость до 0,5 см/с.

Уровень воды в Черном море подвержен сезонным колебаниям в среднем до 20 см. В прибрежных районах, особенно на северо-западе, под действием ветра наблюдаются значительные амплитуды изменений уровня. Приливные колебания уровня воды (до 8—9 см) совершенно незаметны по сравнению с колебаниями уровня под действием ветров. В западном районе, образуются нагоны до 7 м высотой.

Донная растительность Черного моря насчитывает 285 видов бурых, красных и зеленых водорослей. Это в основном обедненная средиземноморская флора. Следует отметить многочисленную флоры вдоль скалистых берегов, а также огромные банки филофоры и северо-западной части моря. Филофора используется в Промышленности.

Фитопланктон представлен 350 средиземноморскими видами. Он широко распространен в открытом море до глубин 100—125 м. У берегов фитопланктон встречается до глубины 200 м. Биомасса фитопланктона в открытом море составляет в среднем 0,1 г/м3 с резким увеличением у берегов: диатомовые составляют до 79% планктона. Весной численность фитопланктона достигает 20 млн. клеток на литр. Летом численность динофлагеллят повышается до 48 000 на литр.

Зоопланктон включает свыше 70 видов; его биомасса в открытом море составляет в среднем 0,3 г/м3. Наиболее многочисленными бентосными и нектонными организмами являются «иммигранты» Средиземного моря, которые приспособились к более «пресной» воде Черного моря. Бухты северо-западной части Черного моря населены понтийскими реликтами (плиоцен), близкими к каспийским. В Черном море также встречаются речные Формы, приспособившиеся к солоноватой воде.

Из-за пониженной солености Черного моря его фауна и флора и особенно фауна и флора Азовского моря намного беднее фауны и флоры Средиземного моря. Если в последнем обитает до 7000 различных видов растительных и животных организмов, то в Черном море встречается всего лишь 1200 видов и в Азовском море — примерно 100. Многие классы животных, обитающих в Средиземном море, совершенно не представлены в Черном море(коралловые полипы, головоногие моллюски и птероподы). Из иглокожих встречаются только мелкие формы голотурий и офиур. Все черноморские представители бентосной фауны по размеру меньше средиземноморских.

Биомасса бентоса в Черном море относительно богата у берегов. Но биомасса и количество видов постепенно уменьшаются начиная с глубины 5—70 м. Ниже 50 м бентос представлен наиболее часто встречающимся моллюском

На глубине 13 —180 м бентосные организмы вообще не встречаются (кроме бактерий).

Фауна Азовского моря еще беднее по количеству видов, но в Азовском море отмечено интенсивное развитие трех видов моллюсков, которые и составляют основную часть биомассы (до 400 г/м2).

В Азовско-Черноморском бассейне встречается около 180 видов рыб. Многие из них мигрируют из Черного моря в Азовское море и обратно. Высоко развит рыбный промысел, особенно в Азовском море.В Черном море много дельфинов; встречаются тюлени.

Ракушечные осадки обычны на широком шельфе, а также вдоль берегов северо-западной части Черного моря и южнее Керченского пролива Ракушка слагает также крупные аккумулятивные береговые формы (бары, пересыпи и косы). Терригенный (мидиевый) ил вдоль гористых берегов Черного моря залегает начиная с глубины примерно 20 м. Большие участки материкового склона лишены современных осадков. Трубки для взятия колонок грунта приносят новоэвксинские и карангатские осадки или наталкиваются на обнажения коренных пород. Обширные участки дна у перегиба шельфа обнажены в результате гравитационных смещений осадков. Ниже во многих местах залегают смешанные осадки подводных оползней.

В глубоководной части бассейна Черного моря залегают мощные слои глинисто-известкового ила с разным составом и структурой. Ленточное расслоение органического вещества связано с отмиранием планктонных организмов летом и осенью. Слой тонкозернистого кальцита отлагается зимой, тонкий слой глины — весной. Толщина слоев составляет сотые или десятые доли миллиметра в разных районах. Микрослоистость дает возможность подсчитать скорость отложения ила. В течение 5000 лет среднее накопление глинистого ила составляет 1 м, а известкового ила только 10—20 см. Все виды глубоководного ила содержат большое количество диагенетического сернистого железа (пирита, гидротроилита), свидетельствующего о восстановительной среде.

По изменениям литологического состава на дне глубоководной депрессии возможно различить осадки нескольких фаз развития Черного моря вплоть до новоэвксинских отложений. Реликтовая вода, в толще отложений, сохранила исключительно низкую соленость: 4 пром. в слое или на глубине 6 м ниже поверхности дна. Слои и линзы песка, которые, очевидно, являются результатом мутьевых потоков, встречаются в толще глубоководных илов по краям глубоководного бассейна.

Берега Черного моря почти повсюду имеют простые очертания. Исключением являются западный Крым, где развиты длинные косы. Больших островов нет. Лиманы и лагуны западной части Черного моря носят особый характер. Они представляют собой затопленные устья рек, отрезанные от моря пересыпями. Вдоль прямых берегов западной части Черного моря и кавказского побережья установлено несколько мощных вдольбереговых потоков песка и гальки.

Источник

chispa1707

chispa1707