- Почему океаны имеют разный уровень?

- Изменение уровня Мирового океана

- От чего зависит уровень океана?

- Насколько повышение уровня мирового океана серьезная проблема

- 1. С 1880 года уровень мирового океана поднялся на 200 мм

- 2. Мало того, что уровень океана повышается, растет и скорость этого повышения

- 3. Это самое быстрое повышение уровня океана за 3000 лет

- 4. Повышение уровня воды на 2,5 см продвигает океан на на 1,3-2,5 метра вглубь суши

- 5. Уровень мирового океана может подняться на 1,3 метра в течение следующих 80 лет

- 6. Сегодня около 216 миллионов человек живут в районах, которые к 2100 году окажутся ниже уровня моря

- 7. Повышение уровня мирового океана может привести к загрязнению воды для питья и орошения

- 8. Повышение уровня океана также может угрожать животным и растениям

- 9. Экономический ущерб от наводнений в крупных прибрежных городах может составить $1 триллион в год

- 10. Уже слишком поздно, чтобы предотвратить повышение уровня мирового океана — но не слишком поздно, чтобы спасти миллионы жизней

- 18000 лет назад уровень океана был на 110 метров ниже

Почему океаны имеют разный уровень?

Планета Земля лишь условно считается круглой. На самом деле ее поверхность представлена чередующимися впадинами и возвышенностями. Это касается не только участков суши, но и водоемов, которые образуют Мировой океан. У каждого из океанов имеется свой уровень вод, который обусловлен определенными факторами.

Изменение уровня Мирового океана

Уровень Мирового океана – то же, что и уровень моря. Это положение водной поверхности относительно определенной точки, начала отсчета. Наиболее точным принято считать среднемноголетний уровень моря, поскольку он зависит только от гравитации и гидрологического режима.

Также уровень Мирового океана измеряется ежегодно и ежемесячно. Но при этом на полученные данные влияют разные факторы вроде ветра, приливов и отливов, речного стока, осадков и др.

Уровень моря используется для отсчета высот на суше и подводных глубин. Поскольку территория планеты огромная и поверхность ее всюду разная, в качестве точки отсчета используется несколько уровней морей. Например, в России и странах, ранее состоящих в СССР, это Балтийское море.

Также существует понятие высоты морской поверхности или рельефа поверхности океанических вод. На протяжении суток этот показатель меняется интенсивно из-за приливов и отливов. Если брать длительные промежутки времени, то высота морской поверхности будет меняться под действием гравитации, циркуляции океана.

Сравнивая результаты текущих измерений с исходным уровнем океана, специалисты регистрируют все изменения. На основании полученных данных строятся специальные графики, которые отображают изменение уровня Мирового океана за долгие годы.

От чего зависит уровень океана?

Мировой океан разделен большими участками суши на 4 океана (по порядку уменьшения объема): Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Для каждого из них определены соответствующие физико-географические сведения, например, температура, плотность, масса и др.

Уровень океана зависит от цепочки тесно связанных между собой факторов. Для его определения первым делом сводятся к средним значениям местные колебания, связанные с волнением вод (приливным и ветровым).

Затем учитывается форма Земли – сплюснутый эллипсоид вращения. Земная кора делится на 2 типа: континентальную и океаническую. Ее неоднородность вызывает аномалии гравитационной силы, из-за которых водная поверхность океана может отклоняться от формы планеты. Уровень отклонения колеблется в пределах 100 метров.

Форма, которую приобретает поверхность вод под действием силы тяжести и вращения Земли, называется геоидом. Но есть еще ряд факторов, из-за которых уровень океана отклоняется от геоида.

К ним относятся:

- температура;

- соленость вод;

- широтные различия атмосферных давлений;

- морские течения.

Температура и соленость главным образом влияют на плотность воды. Чем выше температура и ниже уровень соли, тем меньше плотность. Когда снижается плотность воды, увеличивается ее объем, что и провоцирует повышение уровня океана.

Согласно средним значениям, на первом месте по высоте находится Тихий океан. Большую часть времени в году он возвышается над Атлантическим примерно на 40 см. Северный Ледовитый и Южный океаны отстают на 1-1,5 м.

Ниже остальных располагается Индийский океан, особенно в районе экватора. Наиболее высоко воды расположены в северной части Атлантического океана и в экваториальной части Тихого океана вблизи Австралии.

Общая тенденция – снижение уровня вод от северного до южного полюса. Отмечаются различия и в пределах одного океана. Например, возле берега уровень вод выше, чем в центральной части.

Океаны имеют разный уровень вод из-за неодинакового воздействия силы притяжения, изменения вращения Земли, а также по причине различных свойств воды. К ним относятся температура и соленость, которые определяют плотность воды. При понижении плотности повышается водный объем и наоборот. Самый высокий уровень воды в Тихом океане, самый низкий – в Индийском.

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Насколько повышение уровня мирового океана серьезная проблема

Согласно докладу Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), в настоящий момент уровень мирового океана повышается в 2,5 раза быстрее, чем столетие назад. Если в XX веке он поднимался на 1,4 миллиметра в год, то в XXI — на 3,6 миллиметра в год. За следующие 80 лет уровень мирового океана может повыситься более чем на 1 метр.

Авторы доклада предупреждают, что такая тенденция будет сохраняться долгое время, независимо от того, попытаемся мы исправить ситуацию или нет. Если попытаемся, то есть резко сократим выбросы парниковых газов, то к 2100 году уровень мирового океана в лучшем случае поднимется на 30-60 см, если продолжим и дальше закрывать глаза на проблему и не захотим сократить выбросы, к концу нынешнего века он повысится на 60-110 см. При самом неблагоприятном развитии сценария, говорят экологи, уровень мирового океана ежегодно, вплоть до 2100 года, может возрастать на 15 миллиметров.

Эксперты отмечают, что от этой экологической проблемы пострадает в три раза больше жителей прибрежных районов, чем считалось ранее. Так, по оценкам ученых, к 2100 году ниже уровня моря могут оказаться прибрежные области, в которых проживает более 200 миллионов человек.

Главная причина повышения уровня мирового океана — человек. В большинстве случаев именно его деятельность растапливает ледники и нагревает воду.

Чтобы осознать, насколько повышение уровня воды серьезная проблема, предлагаем ознакомиться с 10 фактами.

1. С 1880 года уровень мирового океана поднялся на 200 мм

Приведенная выше диаграмма была подготовлена сотрудниками NASA Earth Observatory. Диаграмма построена на основе данных Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Австралийской организации научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO). Значимая часть этой информации была получена прибором мареографом, который автоматически регистрирует колебания уровня моря, и при помощи спутниковых наблюдений.

Это американская версия диаграммы, поэтому в левой ее части столбик цифр обозначает дюймы (200 мм — это почти 8 дюймов).

2. Мало того, что уровень океана повышается, растет и скорость этого повышения

С 1900 по 2000 года, в среднем, уровень воды поднимался на 1,4 мм в год. К 2010 году этот показатель превысил 3 мм в год, всего за девять лет, по данным МГЭИК, он вырос до 3,6 мм в год.

3. Это самое быстрое повышение уровня океана за 3000 лет

Если бы не выбросы углекислого газа в атмосферу, уровень воды за прошлые сто лет должен был бы подняться только на 2,5-5 см или даже упасть. Но из-за деятельности человека уровень мирового океана с 1900 по 2000 года вырос на 14 см. Это самое быстрое повышение в истории Земли за 27 веков, согласно исследованию, опубликованному в феврале 2016 года.

4. Повышение уровня воды на 2,5 см продвигает океан на на 1,3-2,5 метра вглубь суши

Объем воды в земных океанах составляет около 1,34 млрд км³, а дно океана, как правило, напоминает чашу с наклонными краями. По данным NASA, каждый раз, когда уровень воды повышается на 2,5 см, океан отвоевывает 1,3-2,5 метра суши.

5. Уровень мирового океана может подняться на 1,3 метра в течение следующих 80 лет

В сентябрьском отчете МГЭИК говорится, что к 2100 году уровень мирового океана может подняться до 1,1 метра. Данные исследования 2016 года показывают, что к этому сроку стоит ожидать повышения воды на 0,5-1,3 метра, при условии, что люди не сократят выбросы парниковых газов.

В случае, если выбросы будут сокращены, к концу века уровень воды все равно поднимется, но значительно меньше — на 20–60 см, в основном, из-за последствий таяния ледниковых покровов в Гренландии и Антарктике.

6. Сегодня около 216 миллионов человек живут в районах, которые к 2100 году окажутся ниже уровня моря

По оценкам специалистов, от 147 до 216 миллионов человек находятся в опасности из-за повышения уровня воды, причем, от 41 до 63 миллионов проживают в Китае.

Экологические проблемы могут возникнуть у 12 стран, включая Китай, Индию, Бангладеш, Вьетнам, Индонезию, Японию. Особенно уязвим Бангладеш, эта страна пострадает одной из первых, так как почти вся ее территория лежит ниже уровня моря (там до сих пор не получается построить плотины, которые могли бы сдерживать мощные потоки воды).

Как только в следующем столетии океан поднимется на 1,5 метра, он затронет 16% суши Бангладеша (22 000 кв.км) и 15% его населения (17 млн человек).

7. Повышение уровня мирового океана может привести к загрязнению воды для питья и орошения

В океане вода соленая,и в случае повышения ее уровня, она может попасть на сушу и загрязнить пресную воду, используемую жителями прибрежных районов для питья и орошения. В результате пострадают люди и сельскохозяйственные культуры.

Конечно, можно очистить воду от солей, но этот процесс очень дорогостоящий. У многих бедных стран, которые находятся в “группе риска”, не хватит денег, чтобы потянуть эту технологию.

8. Повышение уровня океана также может угрожать животным и растениям

Люди не единственные, кто может пострадать от повышения уровня воды. Любые прибрежные растения или животные, которые не смогут быстро сменить среду обитания, просто погибнут.

Морские черепахи откладывают яйца на пляжах. И чтобы детеныши могли вылупиться, пляжи должны оставаться относительно сухими.

Авторы исследования, опубликованного в Royal Society Open Science, которые изучали этих животных, отмечают, что затопление пляжа соленой водой в течение одного-трех часов снижает жизнеспособность яиц почти на 10%, в течение шести часов — на 30%.

9. Экономический ущерб от наводнений в крупных прибрежных городах может составить $1 триллион в год

Потери мировой экономики от наводнений в 2005 году составили около $6 миллиардов. Согласно прогнозам Всемирного банка, к 2050 году они составят до $52 миллиардов в год. Если добавить ущерб, вызванный повышением уровня моря, эта цифра может вырасти до $1 триллиона в год.

10. Уже слишком поздно, чтобы предотвратить повышение уровня мирового океана — но не слишком поздно, чтобы спасти миллионы жизней

Около 99% всего пресноводного льда заключено в двух ледяных щитах: в Антарктическом и в Гренландском. Если люди не снизят выбросы CO2 в атмосферу, в дальнейшем эти ледяные щиты начнут быстро таять.

Гренландский ледяной щит меньше и тает быстрее. Если бы он полностью исчез, уровень моря поднялся бы примерно на 6 метров. Антарктический ледяной щит крупнее, и если он растает, уровень воды поднимется на 60 метров (эти показатели сильно варьируются и зависят от того, как долго эти ледяные покровы могут сохраняться. Некоторые ученые считают — чтобы эти щиты растаяли, потребуются века или тысячелетия. Однако в статье, опубликованной в 2015 году, предполагается, что это может произойти гораздо быстрее).

Уровень мирового океана повышался и понижался в течение миллиардов лет — это был естественный процесс, но он никогда не поднимался так быстро, как сейчас (и люди никогда так сильно этому не способствовали). Пока точно неизвестно, какое влияние повышение уровня воды окажет на наш вид, но ясно, что это будет “головной болью” наших потомков. Найти способы помочь им справиться с данной проблемой — это самое малое, что может сделать человек первой половины XXI века.

Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change, любые политические решения, принятые политиками в следующим десятилетии, «будут иметь серьезные последствия для глобального изменения климата, экосистем и человеческого общества — не только в этом столетии, но и в XXII и даже в XXIII веках».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен. Поделитесь мнением о материале и расскажите о нем друзьям! Еще больше интересной информации о науку и технологиях можно найти в нашем Telegram. Также у нас есть канал в Instagram, где выходят статьи в картинках.

Нашли ошибку? Пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

18000 лет назад уровень океана был на 110 метров ниже

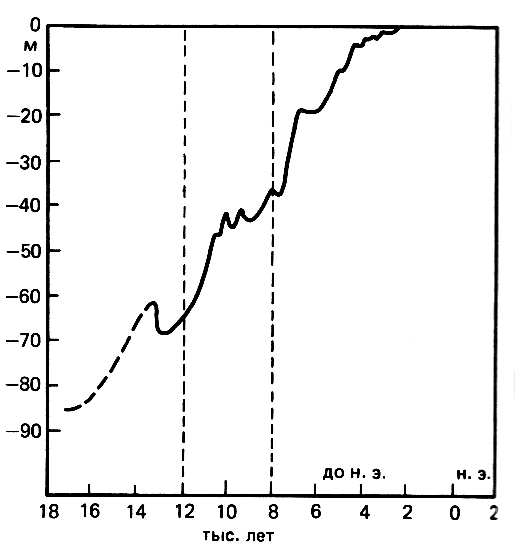

Одна из кривых, показывающая колебание уровня моря за последние 18 000 лет (так называемая эвстатическая кривая). В 12 тысячелетии до н.э. уровень моря был примерно на 65 м ниже нынешнего, а в 8 тысячелетии до н.э. – уже на неполных 40 м. Подъем уровня происходил быстро, но неравномерно. (По Н. Мёрнеру, 1969)

Известно, что в плейстоцене, продолжительность которого исчисляется в 1 млн лет, выделяются три фазы оледенения, называемые в Европе миндельской, рисской и вюрмской. Каждая из них длилась от 40—50 тыс. до 100—200 тыс. лет. Они были разделены межледниковыми эпохами, когда климат на Земле заметно теплел, приближаясь к современному. В отдельные эпизоды он становился даже на 2—3° теплее, что приводило к быстрому таянию льдов и освобождению от них огромных пространств на суше и в океане. Подобные резкие изменения климата сопровождались не менее резкими колебаниями уровня океана. В эпохи максимального оледенения он понижался, как уже говорилось, на 90—110 м, а в межледниковья повышался до отметки +10… 4- 20 м к нынешнему.

Плейстоцен — не единственный период, на протяжении которого происходили значительные колебания уровня океана. По существу, ими отмечены почти все геологические эпохи в истории Земли. Уровень океана был одним из самых нестабильных геологических факторов. Причем об этом было известно довольно давно. Ведь представления о трансгрессиях и регрессиях моря разработаны еще в XIX в. Да и как могло быть иначе, если во многих разрезах осадочных пород на платформах и в горно-складчатых областях явно континентальные осадки сменяются морскими и наоборот. О трансгрессии моря судили по появлению остатков морских организмов в породах, а о регрессии — по их исчезновению или появлению углей, солей или красноцветов. Изучая состав фаунистических и флористических комплексов, определяли (и определяют до сих пор), откуда приходило море. Обилие теплолюбивых форм указывало на вторжение вод из низких широт, преобладание бореальных организмов говорило о трансгрессии из высоких широт.

В истории каждого конкретного региона выделялся свой ряд трансгрессий и регрессий моря, так как считалось, что они обусловлены местными тектоническими событиями: вторжение морских вод связывали с опусканиями земной коры, их уход — с ее воздыманием. В применении к платформенным областям континентов на этом основании была даже создана теория колебательных движений: кратоны то опускались, то воздымались в соответствии с каким-то таинственным внутренним механизмом. Причем каждый кратон подчинялся собственному ритму колебательных движений.

Постепенно выяснилось, что трансгрессии и регрессии во многих случаях проявлялись практически одновременно в разных геологических регионах Земли. Однако неточности в палеонтологических датировках тех или иных групп слоев не позволяли ученым прийти к выводу о глобальном характере большинства этих явлений. Это неожиданное для многих геологов заключение было сделано американскими геофизиками П. Вейлом, Р. Митчемом и С. Томпсоном [1982], изучавшими сейсмические разрезы осадочного чехла в пределах континентальных окраин. Сопоставление разрезов из разных регионов, зачастую весьма удаленных один от другого, помогло выявить приуроченность многих несогласий, перерывов, аккумулятивных или эрозионных форм к нескольким временным диапазонам в мезозое и кайнозое. По мысли этих исследователей, они отражали глобальный характер колебаний уровня океана. Кривая таких изменений, построенная П. Вейлом и др., позволяет не только выделить эпохи высокого или низкого его стояния, но и оценить, конечно в первом приближении, их масштабы. Собственно говоря, в этой кривой обобщен опыт работы геологов многих поколений. Действительно, о позднеюрской и позднемеловой трансгрессиях моря или о его отступании на рубеже юры и мела, в олигоцене, позднем миоцене можно узнать из любого учебника по исторической геологии. Новым явилось, пожалуй, то, что теперь эти явления связывались с изменениями уровня океанских вод.

Удивительными оказались масштабы этих изменений. Так, самая значительная морская трансгрессия, затопившая в сеноманское и туронское время большую часть континентов, была, как полагают, обусловлена подъемом уровня океанских вод более чем на 200—300 м выше современного. С самой же значительной регрессией, происшедшей в среднем олигоцене, связано падение этого уровня на 150—180 м ниже современного. Таким образом, суммарная амплитуда таких колебаний составляла в мезозое и кайнозое почти 400—500 м! Чем же были вызваны столь грандиозные колебания? На оледенения их не спишешь, так как на протяжении позднего мезозоя и первой половины кайнозоя климат на нашей планете был исключительно теплым. Впрочем, среднеолигоценовый минимум многие исследователи все же связывают с начавшимся резким похолоданием в высоких широтах и с развитием ледникового панциря Антарктиды. Однако одного этого, пожалуй, было недостаточно для снижения уровня океана сразу на 150 м.

Причиной подобных изменений явились тектонические перестройки, повлекшие за собой глобальное перераспределение водных масс в океане. Сейчас можно предложить лишь более или менее правдоподобные версии для объяснения колебаний его уровня в мезозое и раннем кайнозое. Так, анализируя важнейшие тектонические события, происшедшие на рубеже средней и поздней юры; а также раннего и позднего мела (с которыми связан длительный подъем уровня вод), мы обнаруживаем, что именно эти интервалы были отмечены раскрытием крупных океанических впадин. В поздней юре зародился и быстро расширялся западный рукав океана, Тетис (район Мексиканского залива и Центральной Атлантики), а конец раннемеловой и большая часть позднемеловой эпох ознаменовались раскрытием южной части Атлантики и многих впадин Индийского океана.

Как же заложение и спрединг дна в молодых океанических впадинах могли повлиять на положение уровня вод в океане? Дело в том, что глубина дна в них на первых этапах развития весьма незначительна, не более 1,5—2 тыс. м. Расширение же их площади происходит за счет соответствующего сокращения площади древних океанических водоемов, для которых характерна глубина 5—6 тыс. м, причем в зоне Беньофа поглощаются участки ложа глубоководных абиссальных котловин. Вытесняемая из исчезающих древних котловин вода поднимает общий уровень океана, что фиксируется в наземных разрезах континентов как трансгрессия моря.

Таким образом, распад континентальных мегаблоков должен сопровождаться постепенным повышением уровня океана. Именно это и происходило в мезозое, на протяжении которого уровень поднялся на 200—300 м, а может быть, и более, хотя этот подъем и прерывался эпохами краткосрочных регрессий.

С течением времени дно молодых океанов в процессе остывания новой коры и увеличения ее площади (закон Слейтера—Сорохтина) становилось все более глубоким. Поэтому последующее их раскрытие влияло уже гораздо меньше на положение уровня океанских вод. Однако оно неминуемо должно было привести к сокращению площади древних океанов и даже к полному исчезновению некоторых из них с лица Земли. В геологии это явление получило название «захлопывание» океанов. Оно реализуется в процессе сближения материков и их последующего столкновения. Казалось бы, захлопывание океанических впадин должно вызвать новый подъём уровня вод. На самом же деле происходит обратное. Дело здесь в мощной тектонической активизации, которая охватывает сходящиеся континенты. Горообразовательные процессы в полосе их столкновения сопровождаются общим воздыманием поверхности. В краевых же частях континентов тектоническая активизация проявляется в обрушении блоков шельфа и склона и в их опускании до уровня континентального подножия. По-видимому, эти опускания охватывают и прилегающие участки ложа океанов, в результате чего оно становится значительно более глубоким. Общий уровень океанских вод опускается.

Так как тектоническая активизация — событие одноактное и охватывает небольшой отрезок времени, то и падение уровня происходит значительно быстрее, чем его повышение при спрединге молодой океанической коры. Именно этим можно объяснить тот факт, что трансгрессии моря на континенте развиваются относительно медленно, тогда как регрессии наступают обычно резко.

Карта возможного затопления территории Евразии при различных величинах вероятного подъема уровня океана. Масштабы бедствия (при ожидаемом в течении XXI века повышении уровня моря на 1 м) будут гораздо меньше заметны на карте и почти не скажутся на жизни большинства государств. В увеличении даны районы побережий Северного и Балтийского морей и южного Китая. (Карту можно увеличить!)

А теперь давайте рассмотрим вопрос СРЕДНЕГО УРОВНЯ МОРЯ.

Геодезисты, производящие нивелировку на суше, определяют высоту над «средним уровнем моря». Океанографы, изучающие колебания уровня моря, сравнивают их с отметками на берегу. Но, увы, уровень моря даже «средний многолетний» — величина далеко не постоянная и к тому же не везде одинаковая, а морские берега в одних местах поднимаются, в других опускаются.

Примером современного опускания суши могут служить берега Дании и Голландии. В 1696 г. в датском г. Аггере в 650 м от берега стояла церковь. В 1858 г. остатки этой церкви окончательно поглотило море. Море за это время наступало на сушу с горизонтальной скоростью 4,5 м в год. Сейчас на западном побережье Дании завершается возведение плотины, которая должна преградить дальнейшее наступление моря.

Такой же опасности подвергаются низменные берега Голландии. Героические страницы истории нидерландского народа — это не только борьба за освобождение от испанского владычества, но и не менее героическая борьба с наступающим морем. Строго говоря, здесь не столько наступает море, сколько отступает перед ним опускающаяся суша. Это видно хотя бы из того, что средний уровень полных вод на о. Нордштранд в Северном море с 1362 по 1962 г. поднялся на 1,8 м. Первый репер (отметка высоты над уровнем моря) был сделан в Голландии на большом, специально установленном камне в 1682 г. Начиная с XVII и до середины XX в., опускание почвы на побережье Голландии происходило в среднем со скоростью 0,47 см в год. Сейчас голландцы не только обороняют страну от наступления моря, но и отвоевывают землю от моря, строя грандиозные плотины.

Есть, однако, такие места, где суша поднимается над морем. Так называемый Фенно-скандинавский щит после освобождения от тяжелых льдов ледникового периода продолжает подниматься и в наше время. Берег Скандинавского полуострова в Ботническом заливе поднимается со скоростью 1,2 см в год.

Известны также попеременные опускания и подъемы прибрежной суши. Например, берега Средиземного моря опускались и поднимались местами на несколько метров даже в историческое время. Об этом говорят колонны храма Сераписа близ Неаполя; морские пластинчатожаберные моллюски (Pholas) проточили в них ходы до высоты человеческого роста. Это значит, что со времени постройки храма в I в. н. э. суша опускалась настолько, что часть колонн была погружена в море и, вероятно, долгое время, так как иначе моллюски не успели бы проделать такую большую работу. Позднее храм со своими колоннами снова вышел из волн моря. По данным 120 наблюдательных станций, за 60 лет уровень всего Средиземного моря поднялся на 9 см.

Альпинисты говорят: «Мы штурмовали пик высотой над уровнем моря столько-то метров». Не только геодезисты, альпинисты, но и люди, совсем не связанные с подобными измерениями, привыкли к понятию высоты над уровнем моря. Она им представляется незыблемой. Но, увы, это далеко не так. Уровень океана непрерывно меняется. Его колеблют приливы, вызванные астрономическими причинами, ветровые волны, возбуждаемые ветром, и изменчивые, как сам ветер, ветровые наганы и сгоны воды у берегов, изменения атмосферного давления, отклоняющая сила вращения Земли, наконец, прогрев и охлаждение океанской воды. Кроме того, по исследованиям советских ученых И. В. Максимова, Н. Р. Смирнова и Г. Г. Хизанашвили, уровень океана изменяется вследствие эпизодических изменений скорости вращения Земли и перемещения оси ее вращения.

Если нагреть на 10° только верхние 100 м океанской воды, уровень океана поднимется на 1 см. Нагрев на 1° всей толщи океанской воды поднимает его уровень на 60 см. Таким образом, вследствие летнего прогрева и зимнего охлаждения уровень океана в средних и высоких широтах подвержен заметным сезонным колебаниям. По наблюдениям японского ученого Миязаки, средний уровень моря у западного берега Японии поднимается летом и понижается зимой и весной. Амплитуда его годовых колебаний — от 20 до 40 см. Уровень Атлантического океана в северном полушарии начинает повышаться летом и достигает максимума к зиме, в южном полушарии наблюдается обратный его ход.

Советский океанограф А. И. Дуванин различал два типа колебаний уровня Мирового океана: зональный, как следствие переноса теплых вод от экватора к полюсам, и муссонный, как результат продолжительных сгонов и нагонов, возбуждаемых муссонными ветрами, которые дуют с моря на сушу летом и в обратном направлении зимой.

Заметный наклон уровня океана наблюдается в зонах, охваченных океанскими течениями. Он образуется как в направлении течения, так и поперек его. Поперечный наклон на дистанции 100-200 миль достигает 10-15 см и меняется вместе с изменениями скорости течения. Причина поперечного наклона поверхности течения — отклоняющая сила вращения Земли.

Море заметно реагирует и на изменение атмосферного давления. В таких случаях оно действует как «перевернутый барометр»: больше давление — ниже уровень моря, меньше давление — уровень моря выше. Один миллиметр барометрического давления (точнее — один миллибар) соответствует одному сантиметру высоты уровня моря.

Изменения атмосферного давления могут быть кратковременными и сезонными. По исследованиям финского океанолога Е. Лисицыной и американского — Дж. Патулло, колебания уровня, вызванные переменами атмосферного давления, носят изостатический характер. Это значит, что суммарное давление воздуха и воды на дно в данном участке моря стремится оставаться постоянным. Нагретый и разреженный воздух вызывает подъем уровня, холодный и плотный — понижение.

Случается, что геодезисты ведут нивелировку вдоль берега моря или по суше от одного моря к другому. Придя в конечный пункт, они обнаруживают неувязку и начинают искать ошибку. Но напрасно они ломают голову — ошибки может и не быть. Причина неувязки в том, что уровенная поверхность моря далека от эквипотенциальной. Например, под действием преобладающих ветров между центральной частью Балтийского моря и Ботническим заливом средняя разница в уровне, по данным Е. Лисицыной,- около 30 см. Между северной и южной частью Ботнического залива на дистанции 65 км уровень изменяется на 9,5 см. Между сторонами Ламанша разница в уровне — 8 см (Криз и Картрайт). Уклон поверхности моря от Ламанша до Балтики, по подсчетам Боудена,- 35 см. Уровень Тихого океана и Карибского моря по концам Панамского канала, длина которого всего 80 км, разнится на 18 см. Вообще уровень Тихого океана всегда несколько выше уровня Атлантического. Даже, если продвигаться вдоль атлантического побережья Северной Америки с юга на север, обнаруживается постепенный подъем уровня на 35 см.

Не останавливаясь на значительных колебаниях уровня Мирового океана, происходивших в минувшие геологические периоды, мы лишь отметим, что постепенное повышение уровня океана, которое наблюдалось на протяжении XX в., равняется в среднем 1,2 мм в год. Вызвано оно, видимо, общим потеплением климата нашей планеты и постепенным освобождением значительных масс воды, скованных до этого времени ледниками.

Итак, ни океанологи не могут полагаться на отметки геодезистов на суше, ни геодезисты — на показания мареографов, установленных у берегов в море. Уровенная поверхность океана далека от идеальной эквипотенциальной поверхности. К точному ее определению можно прийти путем совместных усилий геодезистов и океанологов, да и то не ранее того, как будет накоплен по крайней мере столетний материал одновременных наблюдений за вертикальными движениями земной коры и колебаниями уровня моря в сотнях, даже тысячах пунктов. А пока «среднего уровня» океана нет! Или, что одно и то же, их много — в каждом пункте берега свой!

Философов и географов седой древности, которым приходилось пользоваться лишь умозрительными методами решения геофизических проблем, тоже весьма интересовала проблема уровня океана, хотя и в другом аспекте. Наиболее конкретные высказывания на этот счет мы находим у Плиния Старшего, который, между прочим, незадолго до своей гибели при наблюдении извержения Везувия, довольно самонадеянно писал: «В океане в настоящее время нет ничего такого, чего мы не могли бы объяснить». Так вот, если отбросить споры латинистов о правильности перевода некоторых рассуждений Плиния об океане, можно сказать, что он рассматривал его с двух точек зрения — океан на плоской Земле и океан на сферической Земле. Если Земля круглая, рассуждал Плиний, то почему воды океана на обратной ее стороне не стекают в пустоту; а если она плоская, то по какой причине океанские воды не заливают сушу, если каждому стоящему на берегу совершенно ясно видна горообразная выпуклость океана, за которой на горизонте скрываются корабли. В обоих случаях он объяснял это так; вода всегда стремится к центру суши, который расположен где-то ниже ее поверхности.

Проблема уровня океана казалась неразрешимой два тысячелетия назад и, как мы видим, остается неразрешенной до наших дней. Впрочем, не исключена возможность, что особенности уровенной поверхности океана будут определены в недалеком будущем путем геофизических измерений, произведенных с помощью искусственных спутников Земли.

Океанологи повторно изучили уже известные данные по росту уровня моря за последние 125 лет и пришли к неожиданному выводу — если на протяжении практически всего 20 века он поднимался заметно медленнее, чем мы считали ранее, то в последние 25 лет он рос очень быстрыми темпами, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Группа исследователей пришла к таким выводам после анализа данных по колебаниям уровней морей и океанов Земли во время приливов и отливов, которые собираются в разных уголках планеты при помощи специальных приборов-мареографов на протяжении века. Данные с этих приборов, как отмечают ученые, традиционно используются для оценки роста уровня моря, однако эти сведения не всегда являются абсолютно точными и часто содержат в себе большие временные пробелы.

«Эти усредненные значения не соответствуют тому, как на самом деле растет море. Мареографы обычно расположены вдоль берегов. Из-за чего большие области океана невключаются в эти оценки, и если они туда входят, то они обычно содержат в себе большие «дырки», — приводятся в статье слова Карлинга Хэя (Carling Hay) из Гарвардского университета (США).

Как добавляет другой автор статьи, гарвардский океанолог Эрик Морроу (Eric Morrow), до начала 1950-х годов человечество не вело систематических наблюдений за уровнем моря на глобальном уровне, из-за чего у нас почти нет достоверных сведений о том, как быстро рос мировой океан в первой половине 20 века.

Источник