- Великая Армения: история государства

- Переселение

- Народ Армении

- Первое государство

- Династия Ервандидов и Ерванд I

- Начало истории Великой Армении

- Армения во время Тиграна Великого

- Великие цари Армении

- Армения в наше время

- Великая Армения: как появилось мощное государство античного мира?

- Урарту

- Великая Армения

- Принятие христианской веры

- Когда Армения была Великой

- «Армения от моря и до моря» — Откуда это и что нам моря?

Великая Армения: история государства

Армения – страна в регионе Передней Азии, которая занимает площадь всего в 29 743 квадратных километра, в связи с чем она находится на 138 месте в мире по территории и на 136-м по количеству жителей. Выходу к морю страна не имеет. Конечно же, ничего специфического в этой информации нет, чего нельзя сказать про историю этой прекрасной великой страны.

Переселение

История Армении начинается еще до бронзового века, до изобретения письменности. Как показали исторические находки, на территорию будущей страны перебрались племена из Восточной Африки, о чем свидетельствуют инструменты труда, свойственные африканским народам, а также несколько статуэток местных богов, которым они поклонялись. Привлек людей в эти земли климат, который не был таким жарким, как в Африке, и сильные морозы не грозили переселенцам. Здесь было куда меньше свирепых хищников, больше еды и растительности. Тут народы чувствовали себя более спокойно. Так началось заселение Армении.

Народ Армении

Конечно же, все прекрасно понимали, что чрезмерное перенаселение новых земель приведет все к тем же последствиям, что и в Африке, — постоянным войнам между племенами и семьями, которые негативно сказывались на качестве жизни всего континента. Потому кочевники начинают объединятся между собой, дабы защитить свою землю. Так появляются первые народы Нагорья. В состав данной общины входят урарты, хуриты, лувийцы и племена-носители протоармянского наречия. Формирование народности началось в XII веке до н. э. и фактически закончилось в VI веке до н. э. Так как говор племен-носителей был значительно проще африканских племенных языков, для общения стали использовать протоармянскую словесность, которая в период формирования познала больших изменений.

Первое государство

Большая часть населения будущей Армении – это урарты, в связи с чем именно эти народы и решили взять власть в свои руки, объединив все отдельные народности в Урарту, первый государственный строй Нагорья, который был основан в VI веке до н. э. К сожалению, из-за неопытности первых правителей, долго Урарта не просуществовала, и уже во второй половине VI века территория Нагорья переходит под гегемонию Медии, а уже через несколько лет спустя стает частью империи Ахименидов. К сожалению, имена первых правителей Урарты утеряны, по той простой причине, что язык и письменность только формировалась и тогда еще не было возможности зафиксировать события.

Династия Ервандидов и Ерванд I

В составе Ахименидовой империи нагорье пробыло до IV века до н. э., после чего, а именно с 331, на территории будущей страны появляется государство Великая Армения, первыми правителями которой стает династия Ервандидов. Можно сказать, что Ерванд I создал Великую Армению, за что получил звание Сатрап Армении. К сожалению данное государство постигла та же участь, что и Урарту.

Начало истории Великой Армении

Скажем так, «первая» Великая Армения просуществовала в период с 331 года до н. э до 220 года до н.э. В 220 году на Великую Армению нападает Государство Селевкидов. Но так как элины по уровню развития уже были очень далеко от жителей завоеванного государства, надобность в Нагорье пропадает, таким образом, в 189 году до н. э. появляется «вторая» Великая Армения.

Арташес I стает правителем «новой» Великой Армении. Как сообщают источники, уже в этот момент, большая часть населения Нагорья говорит на армянском языке, хотя при дворе все же используют имперский арамейский. Также, говоря про Великую Армению, нужно сказать парочку слов и про Малую Армению или, как она в то время называлась – Коммаген. Появилось это Государство в 169 году до н. э. и просуществовало до 115 года н. э., после чего Малая Армения была захвачена сначала понтийцами, а, в конечном итоге, уже и римлянами. В период с 95 года до н. э. до 55 года до н. э. приходит к власти новый правитель Тигран II или Тигран Великий. Он отбивает у римлян Коммаген и присоединяет государство к Великой Армении. Именно во времена правления Тиграна Великого Армения имела невероятно большую территорию земель, на которых проживали армяноязычные народы. К тому же при Тигране II на армянском начинает говорить и знать страны. Государство выходит на новый уровень. Во время управления страной Тиграном II в состав Великой Армении входили такие земли:

- Коммагена или же Малая Армения.

- Сирия.

- Финикия. Страна, которая находилась на территории современного Ливана.

- Атропатена. Данное государство существовало на месте современного Ирана.

- Территория Месопотамии, древнего государства, которое существовало на ближнем Востоке, межу реками Тигр и Евфрата. Именно по этой причине часто встречается ее название, как Междуречье.

- Иверия, так же известна, как Иберия. Это территория современной Грузии.

- Алуанк – ныне Албания.

- Адиабена. Сейчас все знают эту страну, как Ирак.

Действительно, стоит согласиться, что Тигран II Великий потратил большое количество сил, дабы дать величие своей стране. К сожалению, во время войны с Римой и Парфией, почти все эти земли были отобраны в Великой Армении.

Армения во время Тиграна Великого

Тигран II Великий является прямым потомком Арташеса I, а точнее его внуком. Могучий правитель и сильный полководец смог навести порядок в Великой Армении за время своего правления, которое составило около 40 лет. Тигран Великий, царь Армении, пришел к власти в нужный момент, можно так сказать, в то время, когда в ближайших странах началась разруха, гражданские войны и экономический упадок. Благодаря такому раскладу, Тигран II сразу же завоевывает ближайшую Софену и Кордук. Это был апогей развития Армянского государства, так как Великая Армения при Тигране Великом получает выход к морю, что является огромным плюсом для будущего развития страны. Понимая, что армянская армия не сможет противостоять могущественному понтийскому войску, правитель Нагорья заключает договор с царем Митридатом VI, женясь на его дочери Клеопатре. Таким образом к территории Великой Армении присоединяется и Сирия, Митридат же забирает себе Малую Армению. Это было территориально удобно и правильно. С каждой новой войной Тигран расширял территорию Армении вплоть до 66 года до н. э. В это время речь заходила о том, что Тиграну нужен наследник, его старший сын должен был стать новым правителем Армении. Это вызвало негодование младшего сына, в связи с чем в 66 году до н. э. Тигран Младший обращается к Гнею Помпею Великому, который на тот момент только стал у руля римской армии за помощью. Гней Помпей приводит в Армению войско, которое состояло из 50 тысяч отборных воинов, которые и разгромили власть Тиграна II, в его руках осталась лишь небольшая территория Великой Армении — Нагорье и земли, захваченные у Парфии. Только начавшее процветать государство постепенно уходит в упадок, а в 55 году до н. э. скончался и сам Тигран Великий.

Великие цари Армении

Правителей в Армении за историю ее существования было очень много. Конечно же, самым могущественным был Тигран II Великий, власть которого не вызывала сомнений абсолютно ни у кого. Также стоит отдать дань и деду Тиграна, Арташесу I, который смог заново создать Великую Армению и в самые кратчайшие сроки сделать государство богатым и процветающим. Также говоря про эту прекрасную страну, следует упомянуть Трдата I, который был из династии Аршакидов. Он стал первым коренным армянином, правителем Великой Армении. Правил Трдат I 26 лет с 62 по 88 года уже нашей эры. Дальше сложно назвать еще хотя бы одного правителя, который бы имел в развитии Армении такое же влияние, как все вышеуказанные. Великая Армения переживала большое количество императоров, царей и князей. Всю ее многостраничную историю не пересказать в рамках одной статьи. Ну она, однозначно, заслуживает огромного внимания.

Армения в наше время

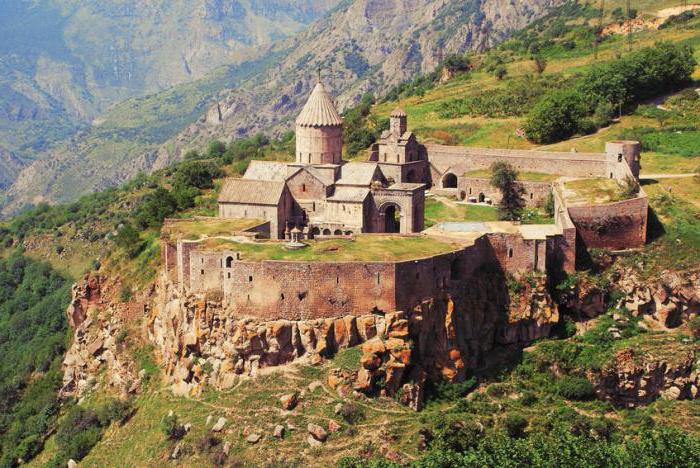

Государство Великая Армения пережило большое количество изменений, страданий, войн и реформаций. Сейчас же эта прекрасная, дружная страна больше ассоциируется с теплым курортным климатом, приветливыми жителями и высоким уровнем жизни. Большая часть храмов и дворцов Армении являются великим наследием ЮНЕСКО, которые могут отведать все желающие.

Источник

Великая Армения: как появилось мощное государство античного мира?

Эта колоссальная держава некогда простиралась от моря до моря.

Урарту

История Великой Армении начинается по сути еще с царства Урарту — сильного ближневосточного государства, занимавшего в 800-х годах до н.э примерно современную территорию Западной Армении и Араратскую долину республики Армения.

Центром этого государства был город Тушпа на озере Ван. А одним из важных центров — основанная урартским царем Аргишти крепость Эребуни, спустя три тысячи лет ставшая столицей Армении Ереваном.

Население Урарту состояло из особого народа урартов, а также индоевропейцев — армян, хеттов, лувийцев.

С падением Урарту власть в стране окончательно переходит собственно к армянам. И начинается история сперва Айраратского царства по началу зависимой от персов, затем Селевкидов, царской династии Ервандуни. А потом и собственно Великой Армении под управлением династии Арташесидов .

Великая Армения

Первым царем Великой Армении в 189-м году н.э становится царь Арташес I (Արտաշես Ա) , основатель династии Арташесидов.

Арташес I объединил все армянские земли и создал столь мощное армянское государство, что на службу к нему попросился даже сам Ганнибал. Карфагенский полководец, надеявшийся заручиться армянской поддержкой в войне против Рима. И основавший по приказу Арташеса новую армянскую столицу — Арташат в Араратской долине.

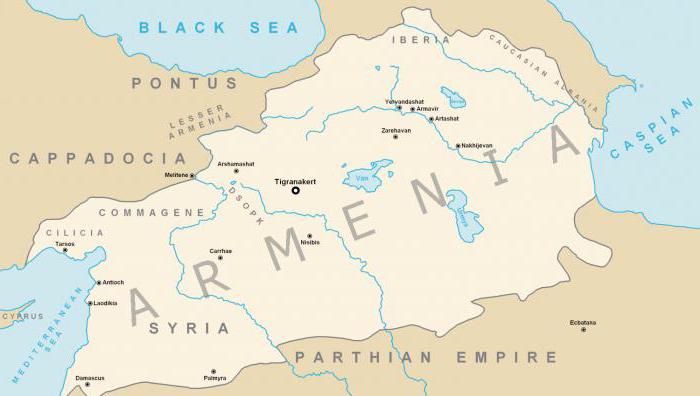

Наибольшего расцвета Великая Армения добивается в I веке до н.э при царе Тигране II Великом . Этот могущественный правитель подчиняет себе все окрестные земли — Сирию, Антропатену, Иверию, часть Парфии. И доходит аж до пределов современного Израиля, взяв Иерусалим!

Великая Армения на пике могущества простиралась от Каспийского до Средиземного моря! Существовавшие тогда окрестные народы звали ее так: сами армяне — Մեծ Հայք [Мэц Айк] , греки — Μεγάλη Ἀρμενία [Мэгала Армениа] , римляне — Armenia Magna , персы — Buzurg Armenā , грузины — დიდი სომხეთი [Диди Сомхети].

К сожалению, Тигран Великий, храбро защищая своего тестя Митридата Евпатора, вступил в неравное противостояние с Римом — сверхдержавой той эпохи.

Но армянский царь вышел из той неравной войны с честью — по мирному договору с полководцем Помпеем сохранил независимость, трон и звание царя царей, утратив лишь новоприобретенные западные земли.

Принятие христианской веры

Впоследствии Великая Армения делает почти невозможное — дважды защищается от прямого римского вторжения — войск Нерона в I веке н.э, а затем и Траяна в II веке н.э, чью власть в своей стране армяне уже на третий год сметают всеобщим восстанием.

В 301-м году н.э при царе Трдате III Аршакиде Армения самой первой из всех стран мира официально принимает христианскую веру. Культурное и религиозное влияние армянской нации распространяется далеко за пределы собственно армянской земли — на Иверию (восточную Грузию), лезгиноязычную Кавказскую Албанию.

Источник

Когда Армения была Великой

Сейчас Армения – маленькая страна, зажатая в горах, вдали от моря. Но было время, когда Армения официально называлась Великой (как ныне Британия) – и простиралась от моря до моря.

В глубокой древности предки армян обосновались в восточной части Малой Азии (она так и называется — Армянское нагорье). Первые письменные известия о стране армян появились в Иране. Тогда это была провинция (под управлением местной династии сатрапов) империи Ахеменидов.

В 4 в до н.э. Ахемениды пали под ударами армии Александра Македонского. Армянские земли оказались предоставлены сами себе. Местные правители признали власть Александра, но их зависимость была номинальной. Ни сам Александр, ни его военачальники в Армению не ходили. Их интересы были южнее.

В 189 г. до н.э. Арташес I провозгласил создание независимого царства. Страна называлась «Великая Армения» (в греческих источниках Μεγάλη Ἀρμενία , Мега́лэ Армени́я). Это не потому, что она была такой уж большой, а потому, что была ещё и Малая Армения (географически и политически обособленная часть армянских земель). Вот по сравнению с малой Арменией более крупное государство и назвали Великой.

В 95 г. царём Великой Армении стал Тигран II. Он оказался весьма способным деятелем. К тому же международная обстановка сложилась благоприятно. От Римской империи Армения была прикрыта державой Митридата Евпатора. В свою очередь, сам Митридат был скован Римом. В Иране шла смута. Династия Селевкидов, правившая Сирией, впала в междоусобицы. Сил, что могли бы сдержать армянского царя, не было.

Тигран II объединил Армению, а затем начал походы в соседние земли. За примерно 15 лет завоеваний (94-71 гг. до н.э.) границы Великой Армении значительно расширились, они простирались от Средиземного моря до Каспия. До Чёрного моря не дошли буквально несколько километров. Но это, скорее, не от того, что не смогли, а от того, что не очень-то надо было. Главным интересом было Средиземноморье.

Тигран был прозван Великим и принял титул «царя царей», который до этого носили правители Ирана. Армения стала крупнейшей державой региона. Армения Великая действительно стала великой.

В 77 г. до н.э. Тигран начал строить новую столицу Тигранакерт . По его задумке, город должен был стать великим центром великой армянской державы. В Тигранакерт переселили множество людей из покоренных земель, особенно греков. Кроме столицы, великий царь основал ещё 4 города под названием Тигранакерт и 3 города Тигранаван.

Источник

«Армения от моря и до моря» — Откуда это и что нам моря?

Ведь со времени восстановления Тиграном Великим огромной империи прошло две тысячи лет разделов страны, распада на множественные царства и княжества, и даже временной потери государственности.

Почему армяне все еще мечтают о морях, хотя кажется, что по духу не относятся к имперским нациям? Более того, живя в различных странах, являют собой пример оголтелых государственников и борются с опасными для этих стран космополитическими тенденциями.

А главное – руководя государственными аппаратами, нередко расширяют и укрепляют ту самую, иноземную, государственность за счет самой Армении. Так было в Древнем Риме при всех Гаях, в Парфии при Арташесянах, в Византии вообще при всех, и даже в СССР.

В Советском Союзе, где бедного Анастаса Микояна вне Армянской ССР дружно ненавидели за то, что он просоветский государственник-армянин, а в самой Армении – за то, что, обладая огромным политическим весом в империи и репутацией талантливого миротворца за ее рубежами, палец о палец не ударил для разрешения застарелой проблемы армян по утере Карабаха и Нахиджевана. То есть за то же самое.

Так откуда же эта мечта? Каков вообще критерий в суждениях на подобные щекотливые темы? Что нам моря?

Как автор бесчисленных каляк-маляк середины прошлого века на метровом уровне стен отцовского дома, начну с наскальных изображений. Самый ранний кораблик, изображенный в горных пещерах вкруг озера Севан, относится к VII — V тысячелетиям до н. э. и снабжен веслами.

То есть где-то 7-9 тысяч лет до нас условные кяварцы бороздили Севан в собственных лодках. И это понятно, так как огромное пресное озеро кишело здоровенной вкуснейшей форелью, и надо было с этим как-то бороться.

Однако аналогичные наскальные изображения с лодками присутствуют и в Киликии, и в других прибрежных местностях Армянского нагорья и датируются приблизительно тем же периодом. В ходе археологических раскопок в окрестностях озер Ван, Севан, Цовк, Парвана и Северный Цовак были обнаружены не только древнейшие рыболовные снасти, но также якоря.

А вот что пишет Геродот (484-425 гг. до н. э.): «Посредине Вавилона течет река, название которой Ефрат. Она течет из Армении, велика, глубока и быстротечна… Тигр тоже берет начало в Армении…

Их [армян] суда круглы и целиком обиты кожей. В Армении они срубали ивы, из которых готовили обшивку судов и затем целиком обивали ее кожей, так же, как и палубу. Эти суда в основном перевозят вино в красных кувшинах…» Геродот считается отцом античной историографии, и заслуженно.

Однако он писал о том, что интересовало его самого: рождениях, ранениях, грабежах, коварстве завоевателей, похищении жен и смене династий, жертвоприношениях и пирах. Из всех научно-технических достижений той поры у него одни оракулы и пифии.

Между тем судя по переписке жителей Финикии с Арменией, расшифрованной в последние годы учеными из разных стран, финикийцы просили прислать им из Армении в том числе каменотесов и жрецов, которые в дохристианский период являлись в первую очередь учеными, педагогами и писарями, и уж в последнюю, но заметную, очередь – исполнителями ритуалов.

Впрочем, как и служители христианской церкви – в последующем. Так что лодочники наверняка перевозили не только вино, но и «опиум для народа».

Есть документ и поновее, относящийся к 38 году до н. э. Это записки ближайшего друга Гая Юлия Цезаря, древнеримского историографа Гая Саллюстия Криспа, который в свою очередь ссылается на книги, приписываемые нумидийскому царю Гиемпсалу Второму, «что полностью совпадают с рассказами природных жителей Африки».

Из них становится известным интересный факт. Итак, «после того как погиб Геркулес… войско его, состоявшее из различных племен, потеряв своего главного вождя, быстро распалось, так как многие искали для себя владений, каждый в различных местах.

Отдалившись от этого войска, персы, армяне и мидяне переправились на кораблях в Африку и заняли в ней места, ближайшие к Нашему морю (имеется в виду Средиземное море). При этом персы поселились ближе к океану, и жилищами им служили вместо хижин перевернутые корабли.

Причиной тому был недостаток строительного материала в этих местах и невозможность завязать торговые или меновые отношения с Испанией. Тому мешали обширность моря и различие языков.

Мало-помалу персы посредством браков смешались с гетулами, и так как, отыскивая постоянно новые места, они часто переходили с одного места на другое, то сами называли себя «номадами», то есть кочевниками.

К мидийцам и армянам присоединились ливийцы, жившие ближе к Африканскому морю, и вскоре у них появились укрепленные города, ибо, отделенные от Испании только Геркулесовыми столбами, они рано вступили с ней в постоянный обмен».

Ага, так получается, что при строго одних и тех же исходных данных, одни этнические группы стали бродягами-кочевниками, а другие сумели изыскать стройматериалы, построить города, укрепленные для противостояния их нашествиям, и приступили к взаимовыгодной торговле с торговцами Пиренеев, не зная трудностей перевода!

При этом эксплуатировали и строили суда строго по назначению, для перевозки товаров, а не для убогого жилья.

Причем водные путешествия отнюдь не всегда носили меркантильный характер. Вспомним самую большую в мире фреску в 7300 квадратных метров, украшающую прихожую Вюрцбургской резиденции епископов Баварии с 1783 года.

На фреске изображен Месроп Маштоц, везущий по морю от епископа Даниэла стелу с отчетливо изображенными армянскими письменами. Всего несколько лет спустя после путешествия Маштоца, в 30-е годы V века, его ученик Мовсес Хоренаци с товарищами ездил по морям в Палестину, Египет, Италию и Грецию с целью распространения восстановленной грамоты среди местного армянского населения.

Сообщая в «Истории Армении» о командировании в Армянское Эдесское царство других учеников Месропа Маштоца, Езника Кохбаци и Овсепа, «чтобы они переписали нашим письмом все, какие достанут, указанные им книги первых святых отцов, и немедленно привезли их, с тем чтобы затем быть посланными в Византию для такого же дела», Хоренаци не уточняет виды используемого ими транспорта.

Но исключительно по суше туда ведь не доберешься! И даже другим ученикам – Иоанну и Ардзану, которые, «путешествуя неспешно и странствуя лениво, задержались в Кесарии», пришлось неоднократно использовать морские и речные переправы.

В VII веке ученый из Армянского Анийского царства Анания Ширакаци в гениальном труде «Космография и теория календаря» связывает приливы и отливы с влиянием Луны на Землю, отдельно обращается к тематике морской стихии и методам ориентации по звездам во время морских переходов. То есть существовал огромный опыт народа, которому придал научное обобщение автор, получивший образование в прибрежных армянских Трапезунде и Константинополе.

К великой Византии мы обратимся отдельно, поскольку большего вранья, чем о «греко-римской империи», не придумать, и придется дать множество аргументов и ссылок, опровергающих лишь 180-летнее доминирование якобы единственной армянской династии у руля этой великой морской державы.

А пока констатируем, что с ее ослаблением и трагическим крушением в 1204 году, завершилось и уверенное доминирование на море, а центрами армянской морской европейской торговли стали Венеция и Киликия.

Первые регистрационные книги венецианского сената, конечно же, уничтожены. Так что исследователи располагают документами начиная с 1280 года, когда морские рейсы из Венеции к Кипру и Киликийской Армении стали регулярными, Венецианская республика учредила монополию морской торговли и приступила к предоставлению судов для коммерческих нужд посредством государственных аукционов.

Экипаж каждой галеры был вооружен, на борту имелся отряд лучников, которые были призваны оборонять судно от хорошо организованных пиратов и одиноких морских грабителей, покровительствуемых генуэзскими ростовщиками и некоторыми князьками раздробленной «латинской» Византии.

Но что интересно – в документальных источниках все оборудование и экипировка галер, включая экипаж, обязанный носить при себе оружие, и специальная вооруженная охрана, в зависимости от типа нанимателя именовались armentour per Comunem, armentour per divisum, armentour per speciales personas. To есть «арментур» был синонимом достаточной оснастки судна, его управления и охраны при любых формах найма.

Забавно, но в Армении есть хорошее турагентство с таким же названием, и наречено оно попросту в честь дедушки и внука, которые, разумеется, – тезки. Однако фишка состоит в том, что «тур» по-армянски – меч, и названная «арментуром» комплектность венецианских кораблей означала в том числе опору на армянские военно-морские навыки.

Так что тур/изм, как видим, в прежние времена предполагал наличие при себе не дисконтных карт, а серьезной возможности оборонять собственную наличность и жизнь на суше и на море.

Если поначалу рейсы в Киликию и на Кипр именовались Оltemаге (Заморье), то в дальнейшем в документах четко проставлялось: «Кипр — Киликийская Армения». При этом как братья по крови, венецианцы не платили таможенных сборов в киликийском порту [h]Айас вплоть до падения Киликии в 1375 году.

Словом, венецианское мореходство довольно долго находилось в надежных руках армян. Да и не только венецианское: армянские экипажи во главе с армянами-адмиралами комплектовались также в Пизе, Генуе, Луке, Барселоне, и естественно, что та же активность наблюдалась в Египте и странах Ближнего Востока.

Конечно, по мере падения армянских царств Эдессы, Ани, Византии, Киликии на протяжении всего нескольких веков, а также в дальнейшем – и Восточной Армении, армяне были вытеснены из стратегических точек на суше и морях, каковыми являлись в том числе Венеция и Генуя.

При этом захватившие армянское богатство и сегменты деятельности новые хозяева присвоили себе также армянские символы – тех самых венецианских львов, орлов, а также эмблему гильдии армянских каменщиков и штукатуров.

И вообще многое из того, что сегодня прочно ассоциируется с ростовщиками, масонами и другими, исторически нацеленными на уничтожение армянства, силами, изначально принадлежало именно армянам, и путаница с символами – не случайна.

Более того: она рассчитана на позитивное и доверительное отношение к этим структурам со стороны нашего народа.

С другой стороны, эта же путаница зачастую, в силу незнания исторических глубин проблематики и языка, подталкивает некоторых зарубежных политологов и политических экспертов к неверным выводам, и они принимаются называть армян «запасными евреями» или пороть схожую чушь.

И кто их знает – является ли столь поверхностный подход недомыслием – или очередным шагом по фальсификации истории, где созидатели перепутаны с паразитирующим классом ростовщиков?

Между тем смена хозяев по известной методике и сегодня происходит гладко и незаметно: только за последние месяцы резко исказился центр Еревана, самое сердце нашей столицы, где перестали существовать старое фотоателье на углу улиц Терьяна и Саят-Нова;

действовавший еще с 30-х годов прошлого века гастроном на оживленном перекрестке улиц Туманяна и проспекта Маштоца;

известный АДРИ на углу проспекта Маштоца и улицы Московской; магазин «Зигзаг» на не менее оживленном перекрестке центра города Саят-Нова и Абовяна – и повсюду воцарились банки с зарубежным капиталом, но армянскими названиями.

Буквально то же произошло в свое время с Генуей, Венецией и Кипром, которые изначально осваивались, застраивались и развивались армянами, а в позднее Средневековье незаметно сперва оказались в долговой кабале, а потом попросту поменяли реальных хозяев.

Но вернемся на водные просторы. В «Секретной книге крестоносцев» Маринуса Санутуса упоминаются 25 портов и гаваней Киликийского княжества и затем царства (1080-1375), располагавшегося на северо-восточном побережье Средиземного моря.

Причем здесь становились на рейд как христианские, так и мусульманские суда, в то время как повсюду в мире пролегала четкая разграничительная линия между мореходами обеих конфессий.

Армяне же, как стоящий у истоков христианства народ, прекрасно понимали, что принципиальной разницы между обоими вероучениями нет, в основе обоих – Бог и Любовь, а потому были и остаются не просто веротерпимы, а уважают убеждения братьев-арабов.

В своей «Книге о разнообразии мира» Марко Поло рассказывает, как они с отцом и дядей гостили в Айасе, и Киликийский царь Левон III проводил их в путь на своей специально оборудованной галере.

Арабский хронист Ибн аль-Варди, описывая осаду мамелюками Айаса в 1321 году, перечисляет три из киликийских военных кораблей – «Атлас», «Шама» и «Айас», что были предоставлены мирным жителям для срочной эвакуации.

Однако после более чем столетних попыток уклониться от папского ультиматума о всенародном обращении в католическую веру и странно совпавших с ним наскоков на Киликию мамелюков и алчных крестоносцев, культурная столица Европы той поры пала.

Исчезло государство, где цари писали книги и заказывали их к рождению наследников, воины и мореплаватели являлись эталоном отваги и образованности по всем окрестным странам, умелицы плели такие кружева, которые сумели повторить только в Венеции, а быт был на столь высоком уровне, что еще в течение долгих веков, повторяясь в других географических точках, назывался «армянским домом».

И это было падение третьей армянской государственности на морях в течение минувших 300 лет.

Начало XVII века – период разгрома последнего армянского княжества в Алванке и насильственного переселения армян Джуги шахом Аббасом. Безлюдная местность, где они вынужденно осели, всего за несколько лет, к 1605 году, преобразилась в город Новая Джуга. Сегодня он зовется Исфаганом.

Способность еле выживших после очередной депортации армян не просто обустраиваться, но также возводить новые школы, типографии, церкви, прокладывать водопровод, канализацию, арочные мосты и новые дороги во все стороны для успешных коммуникаций, обмена технологиями и торговли с миром – отдельная тема из области научной нефантастики армянской культуры.

Наряду с волшебными мастеровыми Джуги, которые были известны в мире как непревзойденные стеклодувы, производители фарфора и фаянса, ковров, изысканных шелковых и шерстяных тканей, ювелирных изделий, высококлассного оружия и книжных изданий, существовала целая армия не менее знаменитых купцов и просветителей, известных на Востоке как ходжа.

И к хаджу, который в оригинале на букву h, это отношения не имеет, а имеет отношение к тому, как сейчас в России кличут армян «хачами». Впрочем, коннотация этнического эпитета была, в противовес нынешней, невероятно уважительной со стороны именовавших, и горделивой – со стороны именуемых.

В письме царю Петру, датированном февралем 1696 года, ходжа Григор Давидянц (Давыдов) сообщает, что торговлю со Швецией, в том числе на пути, проходящем через Россию, вели «великие ходжи — армяне». Собственно, этот северный маршрут так и назывался: Армянская дорога.

Другой ходжа того же периода с многообещающим именем Сар[h]ат (Крушащий гору) Закариян в отчете властям сообщает о маршруте своем и других ходжей из Шемахи на север, к порту Низовой, Астрахани и через Саратов и Лимовку – в Москву, а далее – в Архангельск и Амстердам.

31 мая 1667 года был подписан договор между Армянской торговой компанией и Российским царским двором о праве армянского купечества на торговлю от границы Ирана через всю страну до пограничных российских портов Нарва и Архангельск для отплытия в страны северо-западной Европы – с уплатой низких таможенных пошлин.

Аналогичные договоры были подписаны в 1692 году с Курляндией (ныне Латвия) об эксплуатации порта Либау, и с Королевством Швеция – об использовании нескольких портов для доставки грузов в Германию и Голландию.

Через 10 лет после основания Петербурга там уже существовала значимая армянская община, что свидетельствует о том, что армяне приняли активное участие в его строительстве.

А в Москве в 1660 году была отстроена Армянская церковь – та самая, которую, как утверждала дотошный исследователь и писатель советской поры Мариэтта Шагинян, искал посреди московского пожара Наполеон Бонапарт, и где около часа он беседовал со священником в компании с Мюратом.

Словом, армянские купцы чувствовали себя комфортно на просторах России. На своих кораблях они приходили в Астрахань и пересаживались на струги и карбасы, охрану которых обеспечивали приданные царским указом стрельцы.

Даже личный струг царя неоднократно предоставлялся джугинским армянским купцам для их водных путешествий.

Бывало, что тяга к путешествиям и приключениям ослабевала, и тогда в Москве и селе Фряново в 1717 году вырастали шелкоткацкие фабрики, построенные джугинским купцом Егией Торосовичем Шариманяном, сохранившимся в памяти России как Игнатий Францевич Шариман.

В 1758 году бизнес был перекуплен другими джугинскими ходжами Казаром и Петросом Казарянами, увековеченными в России своими просветительскими делами как Лазарь и Петр Лазаревы.

Хранящиеся в Русском музее Санкт-Петербурга ткани с аббревиатурой Ф. С. С. И. Л. Л. В. С. Ф. – это прямая эстафета шелкового производства армянского города Джуга и свидетельство трансформации его купечества в русских промышленников.

Между тем в 1740-1741 годах продолжавшие регулярное судоходство по Каспию на собственных кораблях армянские купцы Гукас Ширванян, утвердившийся в России как Лука Ширванов, Гаспар Богданов и братья Маркаровы (Маркарянцы) одну за другой основали первые мануфактуры в Астрахани.

Архивные документы свидетельствуют, что в 1666 году по приглашению царя Алексея Михайловича вместе с сорока джугинскими купцами в Оружейную палату прибыл также известный джугинский художник Аствацатур Султанянц, имя которого для назначения на высокую должность руководителя Оружейной палаты в дальнейшем было оперативно и буквально переведено, и он стал Богданом Салтановым.

Это был красавец, великан и талантище, которого сразу полюбил двор. И не только двор. Злые языки утверждали, что гениальная «Сказка о царе Салтане и о сыне его Гвидоне Салтановиче» с ее красочными описаниями морских путешествий героя, превращения им дикого острова в златоглавую столицу наподобие Санкт-Петербурга была написана неспроста, и повествовала о рождении в 1672 году «неведомой зверушки» – еще одного красавца и великана, великого основателя Российской империи.

Наткнувшийся на письменные свидетельства о подобных слухах в работе над романом «Петр I», писатель Алексей Толстой доложил об этом самому Сталину с вопросом, стоит ли об этом упоминать, коль скоро в литературном произведении прокладываются исторические параллели между обоими великими созидателями Российской имперскости. «Неудобно», – лаконично ответил вождь народов, у которого в метрическом свидетельстве было проставлено: «Джугашвили», или «сын джугинца» по-грузински.

В XVII-XVIII веках одновременно в трех довольно отдаленных друг от друга точках – Амстердаме, Астрахани и Бирме – лучшими корабелами слыли армяне, да и бизнес кораблестроительства был сконцентрирован в их руках.

Амстердам вообще слыл армянским центром на северных морях. Нынешние голландские исследователи утверждают, что первые армяне из Константинополя и Измира появились там лишь в 1560 году, в дальнейшем их ряды пополнили многие джугинские ходжи, но даже в лучшие времена армянская община насчитывала не более сотни семей.

Ох, не доверяю я голландским ученым с их успешными конопляными исследованиями под заказ. Но ссылаться приходится. Итак, в 1663 году там строится первая Армянская церковь, в 1714 — вторая. Именно в первой похоронена красавица Саския, увековеченная своим супругом Рембрандтом Арменсом ван Рейном, а затем и сам гений живописи.

В период 1660-1718 годов в Амстердаме открываются несколько типографий, которые издают не только «Историю Армении» Мовсеса Хоренаци, но также в 1699 году армянский труд «Сокровищница мер, весов, чисел и валют, имеющих хождение в мире», «Первый современный атлас армянства мира» с включенным трактатом о географии мира, а в 1698 году – «Всемирный атлас».

«Армянские маршруты» из Амстердама в Москву, Архангельск и затем в Астрахань и Новую Джугу были регулярными. И назывались они так, поскольку и строительство судов, и капитал, и экипаж были исключительно армянскими.

Да и пассажиры в основном – тоже. Старая гавань Амстердама по сей день называется Ай. Так что будущий великий император ездил в Голландию учиться корабельному делу далеко не у тех, кто раскручивается в байках о приключениях Петра в Голландии.

По инету гуляет еще одна нелепица о том, как подменили будущего самодержца в этой европейской стране. Я бы уточнила: «словно подменили», т.к. на деле наследник престола попал в другую – армянскую – культурную среду, ознакомился с иными обычаями, иным – и очень высоким – бытом, который был утерян после кончины Ивана Грозного, а в этой армянской среде сохранялся – да еще как!

Это были славные времена, когда судна армянских купцов, в том числе с выраженными армянскими именами «Ара», «Айк», «Арарат», «Рипсиме», «Гиро», «Аршак», «Джуга», «Джуги Гусан», «Арутюн- Абгар», «Ованнес-Саргис», «Овсеп-Манук» и другие, бороздили воды Каспийского, Черного, Средиземного, Балтийского, Северного морей, Индийский и Атлантический океаны. Ну чем не Армения от моря и до моря?

Однако об армянском судоходстве в Индии, Крыму и других замечательных морских цивилизациях мы поговорим в следующем номере.

Источник