- Уровень как индикатор изменений состояния Мирового океана

- М. Г. Деев , канд. геогр. наук, старший научный сотрудник кафедры океанологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

- Способы измерения уровня океана. Спутниковая альтиметрия

- Уровень Мирового океана в прошлом и сегодня. Динамическая топография

- Глобальный океанический конвейер

- Мировой океан — это что такое?

- Что такое Мировой океан?

- Характеристики

- Значение океана

- Виды океанов

- Климат

- Разновидность вод

- Флора и фауна Тихого океана

- Флора и фауна Атлантического океана

- Флора и фауна Индийского океана

- Флора и фауна Северного Ледовитого океана

- Музей Мирового океана. Достопримечательность России

- Направление деятельности

Уровень как индикатор изменений состояния Мирового океана

М. Г. Деев ,

канд. геогр. наук, старший научный сотрудник кафедры океанологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

Способы измерения уровня океана.

Спутниковая альтиметрия

Уровень моря измеряют на водомерных постах, которые оборудованы на прибрежных гидрометеорологических станциях. Простейшим устройством для измерения уровня является водомерная рейка, которая жестко закрепляется в грунте с таким расчетом, чтобы при самом низком стоянии уровня в данном месте нулевая отметка отсчетной шкалы всегда находилась в воде. Для закрепления водомерных реек часто используются гидротехнические сооружения в виде пирсов, причалов, дамб, волноломов.

Схема

спутниковой альтиметрии

Непрерывную регистрацию колебаний уровня выполняют на гидрометеорологических станциях, оборудованных мареографами — самописцами уровня различных типов. Конструкции большинства подобных приборов можно разделить на два типа: поплавковые и гидростатические. Поплавковый мареограф регистрирует уровень поплавка, плавающего в специальном колодце, соединенном с морем горизонтальной трубой. Колебания поплавка, подвешенного с противовесом на гибком проводе или тросе, передаются измерительному колесу, а от него на пишущее устройство, которое вычерчивает на ленте кривую колебаний уровня.

Способы установки мареографов: в колодце на берегу (а), на свайном основании (б)

В конструкции гидростатического мареографа заложен принцип хорошо известного барометра-анероида. Чувствительные датчики таких приборов, размещаемых чаще всего на дне водоемов, реагируют на колебания гидростатического давления, которые происходят при изменениях уровня моря. Датчики стационарных моделей таких мареографов устанавливаются в колодцах или на подводных конструкциях гидротехнических сооружений, а регистрирующая часть прибора размещается в будке водомерного поста. Некоторые модели гидростатических мареографов рассчитаны на автономную работу. В них измеряющая и регистрирующая части прибора монтируются в одном водонепроницаемом корпусе, и конструкция устанавливается на дне.

Наблюдения за поведением уровня Мирового океана на береговых станциях и постах не могут дать полной картины его колебаний, так как ведутся только в узкой прибрежной полосе. В открытом океане, вероятно, существуют многочисленные перекосы уровня, вызываемые неравномерным распределением плотности, крупными течениями и другими подобными причинами.

Измерение абсолютных отметок уровня в открытом океане стало возможным только с началом использования радиовысотомеров, устанавливаемых на искусственных спутниках Земли. Методика измерения расстояний от космического объекта до земной поверхности начала разрабатываться в 70-х годах прошлого века и получила название спутниковой альтиметрии. Спутниковые методы позволяют осуществлять постоянный мониторинг уровенной поверхности Мирового океана.

Существует несколько вариантов расчета спутниковых орбит для ведения геодезических и других высотных измерений земной поверхности. Рассмотрим программу так называемой изомаршрутной спутниковой съемки, которая хорошо иллюстрирует основные принципы спутниковой альтиметрии.

Санкт-Петербург. Кронштадт. Павильон (в нем установлен мареограф) и водомерная рейка, которую справедливо назвать рейкой № 1 в стране, — Кронштадтский футшток. От «нуля» Балтийского моря ведется отсчет высот в России.

Параметры изомаршрутной орбиты спутника с радиовысотомером подбираются так, чтобы каждый очередной виток (трек) смещался относительно предыдущего на некоторую постоянную величину. Через определенное число витков (цикл) спутник выходит на маршрут первого трека, после чего весь цикл повторяется снова. В 1992 г. по программе TOPEX/Poseidon для изучения циркуляции и топографии поверхности Мирового океана на околоземную орбиту с высотой 1336 кми наклонением к плоскости экватора 66° был выведен спутник с двумя радиовысотомерами (альтиметрами). В 2001 г. на ту же орбиту выведен второй спутник этой программы, «Jason-1». Расстояние между соседними треками на экваторе равно 300 км, продолжительность одного цикла — 10 суток. За это время поверхность Земли покрывается регулярной ромбической сеткой спутниковых трасс, измерения вдоль которых повторяются около 36 раз в году.

График показывает изменение уровня океана (в мм, по вертикальной шкале)

по данным спутниковой альтиметрии TOPEX/Poseidon в 90-е — начале 2000-х годов.

В спутниковой альтиметрии высота морской поверхности рассчитывается относительно поверхности геоида по измеренной высоте спутника над морем и высоте орбиты самого спутника — с учетом поправок, связанных с инструментальной точностью альтиметров, состоянием морской поверхности, прохождением сигнала через плотные слои атмосферы и некоторых других. В итоге получается средняя высота морской поверхности, которая есть расчетная величина, полученная при осреднении альтиметрических измерений одного или нескольких спутников, наиболее приближенная к невозмущенной поверхности океана. Точность таких измерений составляет около 5 см.

Уровень Мирового океана в прошлом и сегодня.

Динамическая топография

Периодически повторяющиеся колебания уровня с периодами порядка 15—25 тыс. лет, вызываемые покровными оледенениями и приводящие к изменениям глобального объема воды в океане, называются эвстатическими. Последнее крупное оледенение в истории Земли (Вюрмское) достигло наибольшего развития около 18 тыс. лет назад. Тогда, на пике оледенения, уровень океана из-за сосредоточения больших объемов воды в ледниках опускался по разным оценкам на 65—125 м относительно современного состояния. Заметим, что понижение уровня на сто метров в нынешних границах Мирового океана соответствует изъятию примерно 36 млн км3 жидкой воды, которая вся переходит в твердое состояние и формирует ледниковый покров на материках. Когда льды начинают таять, талая вода возвращается в океан, что проявляется в постепенном повышении его уровня.

Изменения уровня Мирового океана за последние 800 тысяч лет

В последовавшие после пика Вюрмского оледенения 8—10 тыс.лет уровень океана сравнительно равномерно поднимался со средней скоростью 8—9 м за тысячу лет. В последние 6 тыс. лет происходило постепенное замедление роста уровня, и в прошлом тысячелетии поднятие составило около одного метра. В настоящее время природа Земли и ее климатическая система находятся в условиях типичного межледниковья, оптимум которого уже пройден. С большой долей вероятности можно полагать, что в таких условиях вековые колебания уровня порядка ±1 м за тысячу лет (в среднем 1 мм/год) есть нормальное явление в истории Земли.

Для оценки современного состояния уровня Мирового океана используются данные спутниковых альтиметрических измерений и обширные массивы океанографических наблюдений, по которым можно рассчитать топографию стерического уровня. Единичные измерения уровня (и спутниковые, и наземные) отражают отклонения высоты, вносимые влиянием ветровых волн, зыби, приливов и прочих кратковременных воздействий. При осреднении массовых измерений все короткопериодные и случайные возмущения уровенной поверхности исключаются, оставляя только высоты уровня, обусловленные постоянными долговременными факторами. Получаемая при такой процедуре топография поверхности воды, сформированная под воздействием динамических причин, среди которых можно выделить широтную неравномерность нагрева поверхности океанов, влияние крупных стационарных центров действия атмосферы, а также наиболее крупные звенья океанической циркуляции, получила название динамической топографии.

Обработка материалов спутниковой альтиметрии по программе TOPEX/Poseidon позволила получить первую топографическую карту среднего уровня океанов, созданную по непосредственным измерениям. Наибольшие отклонения динамического уровня составляют от –110 до +130 см, т.е. в среднем десятки сантиметров выше и ниже поверхности геоида.

Самое высокое положение уровня отмечается в северной тропической области западной части Тихого океана, к югу от Японских островов. Самые низкие отметки динамического уровня расположены на северной периферии Южного океана, в полосе 60-х южных широт. В каждом из океанов* перепады уровня от тропиков к высоким широтам составляют два (Атлантический океан) — два с половиной (Тихий океан) метра. Уровень Тихого океана на всех широтах самый высокий, уровень Атлантического — самый низкий, перепад составляет в среднем 60—65 см, уровень Индийского океана находится в промежуточном положении.

Расчеты стерического уровня, выполненные по среднегодовым значениям температуры и солености морской воды в этих океанах, показали, что разности в топографии «альтиметрического» и «стерического» уровней почти не выходят за пределы погрешностей, допущенных в расчетах того и другого. А это означает, что главная причина отклонений среднего невозмущенного уровня океанов от поверхности геоида определяется разностью в плотности океанических вод, то есть разностями в температуре и солености, от которых зависит плотность. Чем выше температура и ниже соленость морской воды, тем меньше ее плотность и наоборот. Уменьшение плотности ведет к увеличению объема, а следовательно, и к повышению уровня. Интересно, что превышение уровня Тихого океана в Северном полушарии определяется главным образом пониженной соленостью его вод, а в умеренных широтах Южного полушария — их повышенной температурой.

Глобальный океанический конвейер

Превышение уровня — признак видимый, в буквальном смысле лежащий на поверхности. Но есть и другие свойства, как бы избыточные в одном океане и недостаточные в другом. Например, содержание биогенных веществ (силикатов и фосфатов) в северной части Тихого океана в 2—3 раза превышает их концентрацию в водах Северной Атлантики. Противоположная картина наблюдается в распределении растворенных карбонатов и кислорода, концентрация которых наибольшая в Атлантическом океане и постепенно уменьшается к северной части Тихого. Эти и некоторые другие подобные факты приводят к выводу о существовании межокеанского обмена свойствами в виде глобальной циркуляции, пронизывающей пространство трех океанов — от Северной Атлантики через Индийский океан до северных широт Тихого океана. По современным представлениям, такая замкнутая циркуляция существует, она состоит из поверхностного и глубинного противоположно направленных потоков, ее назвали глобальным океаническим конвейером.

Факторы изменения уровня Мирового океана.

Повсеместное превышение уровня Тихого океана свидетельствует о наличии постоянного горизонтального градиента давления, который направлен на выравнивание уровней и приведение их в равновесное состояние. Под действием этого градиента из самой «высокой» области Тихого океана через проливы индонезийских морей на юго-запад движется поток теплых вод, которые через Индийский океан, огибая южную оконечность Африки, выходят в Атлантику. Далее вдоль побережий двух Америк эти воды пересекают Атлантический океан до его северо-западного района. Там поверхностные воды из-за интенсивного испарения осолоняются и уплотняются, что приводит к их конвективному погружению. Достигнув глубин 2000—3000 м, они смешиваются с холодными водами, поступающими из Арктического бассейна, и начинают формировать глубинную, противоположно направленную ветвь глобальной циркуляции. Пересекая Атлантический океан с севера на юг, глубинные воды вливаются в Циркумполярное (Западных ветров) течение, которым увлекаются на восток вдоль берегов Антарктиды. В южной части Тихого океана перед проливом Дрейка глубинные воды поворачивают на север и, следуя в этом направлении, достигают района Алеутских островов, где, будучи менее плотными относительно местных глубинных вод, медленно поднимаются к верхним приповерхностным слоям, замыкая «конвейерную ленту».

Конвейер «в профиль»

Это движение происходит чрезвычайно медленно и никакими приборами не регистрируется. Период полного обмена водами Атлантического и Тихого океанов в потоке глобального океанического конвейера оценивается временем порядка от многих сотен до полутора тысяч лет. На всем протяжении этого длительного пути происходит медленный непрерывный обмен теплом, солями, биогенными веществами, газами с окружающими водами. Изменения, происходящие в климатической системе Земли, выражающиеся в перераспределении тепла и влаги, обострении атмосферных процессов, нарушении режимов погоды в тех или иных районах, могут отражаться на движении «конвейера» в виде изменений характеристик переносимых свойств, а также интенсивности переноса.

Так, на примере глобального океанического конвейера можно заключить, что совсем небольшие, но долговременно существующие разности в положении уровня океанов способны возбуждать устойчивую циркуляцию вод и процессы межокеанского обмена свойствами, поддерживающие глобальное динамическое равновесие в Мировом океане.

Глобальный океанический конвейер «анфас». Красным показаны теплые, синим — холодные потоки.

Источник

Мировой океан — это что такое?

- 16 Января, 2019

- Достопримечательности

- Alyona Shanti

Наша огромная планета Земля площадью 510 100 000 км² состоит из 6 материков, множества различных островов и Мирового океана, который занимает основную часть всей поверхности — около 70,8 % (площадь — 370,8 км 2 ). Он состоит из морей, океанов, заливов и проливов. На самих материках находятся реки, озера, подземные воды и льды, что вместе с Мировым океаном составляет гидросферу. Далее рассмотрим подробнее.

Что такое Мировой океан?

Все мы прекрасно знаем, что на Земле есть те или иные вещи и явления, но часто не вдаемся в подробности. Давайте ознакомимся с одним из самых масштабных и прекрасных природных творений. Мировой океан — это водная поверхность земного шара, занимающая большую часть планеты и являющаяся основной составной гидросферы (водной оболочки Земли). Он омывает большое количество крупных и малых островов, материки. В целом подразделяется на четыре большие части: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океан. Все они различаются рельефом дна, различными свойствами, глубиной, флорой и фауной, особенностями движения воды. Также выделяют и пятую часть под названием Южный океан.

Характеристики

Средняя глубина Мирового океана составляет 3 711 м. Это значение мало о чем говорит. Если смотреть максимальные показатели, то можно обнаружить, что наибольшая его глубина — 11 022 м. Просто поразительные цифры!

Далее будет представлена разница глубины Мирового океана в таблицах. Приведем следующие интересные факты.

Объем воды — 1338,5 км 3 . Средняя температура Мирового океана составляет 5° C. Он отличается своей особой соленостью, так как морская вода — это раствор 44 химических элементов. Соленость Мирового океана выражается в промилле (тысячная доля числа). На 1 литр океанской воды приходится в среднем 35 граммов разных веществ, соленость — 35 %. Естественно, в различных местах соленость Мирового океана неодинакова. Это вызвано следующим фактором. В толще воды происходят своеобразные природные процессы, влияющие на количество соли в ней. Наука, изучающая океан, и все, что с ним связано, называется океанологией.

Значение океана

Роль и ценность воды очень высока для всего животного мира и человечества. Океан богат различной флорой и фауной, полезными ископаемыми. Сегодня это невероятно огромный и важный источник ресурсов для людей. Человек многое делает на благо себя и общества, ставя целью получение продуктов питания, передвижение на различные расстояния по воде, отдых, извлечение прибыли. Получили развитие такие отрасли, как:

- судоходство (мировой рыбный промысел);

- аквакультура (искусственное выращивание живых организмов);

- добыча газа, нефти и других полезных ископаемых (минеральные ресурсы);

- водная добыча (химические ресурсы);

- производство электроэнергии;

- добыча «тяжелой воды» (энергетические ресурсы);

- лечебно-оздоровительная среда (отдых, туризм) и так далее.

Очевидно, что океан дает всему миру свои, как может казаться, безграничные ресурсы и богатства. Но в наше время человек использует это все не совсем разумно, нарушая экологию природы и ее баланс. Поэтому рациональное потребление — всегда актуальный вопрос, который обсуждается и решается разными способами как на региональном, так и на мировом уровне.

Виды океанов

Рассмотрим подробнее. Каждый океан — особенный по-своему. Ниже в таблицах представлены сравнительные характеристики глубины Мировых океанов и других показателей:

1. Тихий — самый большой по площади океан на Земле, располагающийся между материками Австралией и Евразией на западе, Северной и Южной Америкой — на востоке, Антарктидой — на юге.

| Площадь | 178,684 млн км² |

|---|---|

| Объем | 710,36 млн км³ |

| Наибольшая глубина | 10 994 м |

| Средняя глубина | 3984 м |

2. Атлантический — второй по величине и глубине океан после Тихого, расположен между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой — на востоке, Северной и Южной Америкой — на западе и Антарктидой — на юге.

| Площадь | 91,66 млн км² |

|---|---|

| Объем | 329,66 млн км³ |

| Наибольшая глубина | 8742 м |

| Средняя глубина | 3736 м |

3. Индийский — это третий по площади и объему океан Земли, имеющий малое количество морей, по сравнению с другими. Большая его часть находится в Южном полушарии, между Азией, Африкой, Антарктидой и Австралией.

| Площадь | 76,174 млн км² |

|---|---|

| Объем | 282,65 млн км³ |

| Наибольшая глубина | 7729 м |

| Средняя глубина | 3711 м |

4. Северный Ледовитый — наименьший по площади и глубине океан Земли, расположенный полностью в северном полушарии, между Евразией и Северной Америкой.

| Площадь | 14,75 млн км² |

|---|---|

| Объем | 18,07 млн км³ |

| Наибольшая глубина | 5527 м |

| Средняя глубина | 1225 м |

Климат

Климат океана напрямую связан с Землей, он значительно влияет на формирование ее оболочки. Солнечные лучи (радиация) оказывают воздействие на воду, происходит испарение и она попадает на континенты, образовывая разного рода осадки в атмосфере. На участках Земли воды охлаждаются и нагреваются, переносятся морскими течениями в другие широты, что значительно влияет на распределение тепла по земному шару.

Скорость изменения температуры океана намного ниже, чем сухой поверхности земли или воздуха. Все, что находится вблизи воды, меньше подвергается климатическим изменениям за сутки и в сезон. С глобальной точки зрения, сама система «океан — суша — космос — атмосфера и климатообразующие факторы» делится на три категории:

- Астрономические (расположение и активность Земли в Солнечной системе, наклон ее оси, скорость вращения, сила света Солнца).

- Геофизические (свойства Земли как планеты: размеры, масса, скорость вращения вокруг оси, собственное гравитационное и магнитное поле, внутренние источники тепла, свойства поверхности планеты, которые определяют ее взаимодействие с атмосферой).

- Метеорологические (климатические условия и состояние океана).

Разновидность вод

Течения вод Мирового океана Земли бывают постоянные и кратковременные (случайные). В основе своей их разделяют на меридиональные (несут свои воды на юг или север) и зональные (распространяются по широте).

Если температура воды течений выше средней в соответствующих широтах — они теплые, если ниже — то холодные, когда они имеют одинаковую температуру с водами, которые их окружают — нейтральные.

Когда Земля вращается, появляется сила, которая влияет на направление течений в Мировом океане. Ее название — сила Кориолиса. В Северном полушарии она отклоняет течения вправо, а в Южном — влево. В среднем скорость водных потоков — не больше 10 м/с, по глубине они достигают максимум 300 м.

На сегодняшний день учеными установлено 15 базовых океанических течений в Тихом океане, в Атлантическом — 14, в Индийском — 7, в Северном Ледовитом — 4.

- В Индийском океане практически все течения нейтральные или теплые, одно — холодное. Оно имеет скорость 70 см/сек., другие — 25-75 см/сек.

- В Северном Ледовитом у всех водных потоков одна скорость — 50 см/сек., один — холодный, остальные три — теплые.

- Атлантический океан имеет меридиональное направление.

- Тихий отличается направлением течений — они северные и южные. Так как он огромен по своим масштабам, его водные потоки влияют на нашу планету значительнее остальных.

Флора и фауна Тихого океана

Жизнь животного и растительного мира в нем очень разнообразна и своеобразна. Только один Тихий вмещает в себя больше 50 % всей биологической массы Мирового океана. В Азии и Австралии, например, на их тропической и субтропической территории меж побережий живут коралловые рифы и мангровые заросли. Также там обитают одноклеточные водоросли (их примерно 1300 видов), организмы, сформированные рифами.

Флора и фауна Атлантического океана

В Атлантике преобладают больше фитопланктоны ярко-красного цвета, очень большое количество одноклеточных организмов — десятки миллионов на один литр морской воды, различного типа водоросли, отличающиеся цветом, а также сосудистые растения.

В холодном и умеренном поясе океана обитают десятки, а то и сотни биполярных видов, такие как океанские птицы, огромные морские зверьки.

В южной части и тропиках живут морские ежики, акулы, коралловые полипы, рыбы-попугаи, встречаются дельфины. Иногда можно даже наблюдать, как некоторые крупные морские звери с удовольствием сопровождают корабли, большие суда. Но часто бывает и такое, что животные натыкаются на острие морского транспорта и гибнут.

Самые популярные местные обитатели Атлантики — это африканский ламантин и синий кит, который бьет все рекорды своими размерами по сравнению с другими представителями вида.

Флора и фауна Индийского океана

Отличается своей потрясающей разнообразностью. Тропики наполнены планктоном, одноклеточными водорослями, благодаря которым вода меняется в цвете и даже становится мутной. В этом океане особенно много организмов, которые светятся — медузы разных видов, перидини, оболочники, гребневики. Часто можно встретить разноцветных сифонофоров, даже ядовитых фазалий.

Богат океан и разными видами рыбы — от тунцов до акул. Также здесь обитают огромные морские черепахи и водяные змеи, тюлени, морские слоны и различные китообразные. Имеются и водоросли разных цветовых оттенков, кораллы, рифовые заросли.

Флора и фауна Северного Ледовитого океана

Единственный и по-своему особенный. Этот океан из-за сурового климата не так уж и богат на живность. Исключениями являются Северный Европейский бассейн и два моря (Баренцево, Белое). Растительный и животный мир в этих краях процветает, насколько это возможно.

В самом океане зафиксировано около 150 разных видов рыбы. Есть и морские птички со своеобразным ритмом жизни, они живут на берегу. Также обитают тюлени, киты, моржи, нарвалы. На островах можно встретить леммингов, песцов и северных оленей на покрытых льдом территориях. Одним из самых больших и красивых обитателей этих мест является белый гигант — медведь. Большая часть животных там имеют очень светлый или белый окрас целый год, меньшая — только в зимний период.

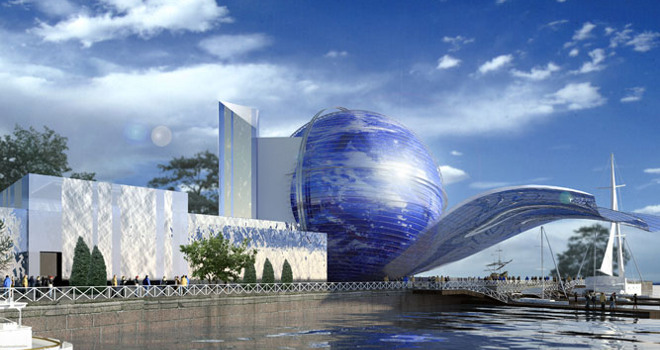

Музей Мирового океана. Достопримечательность России

Природа очень богата, красива и удивительна. Люди создают аналоги различных природных явлений собственными руками, чтобы их могли увидеть все. В разных местах создаются специальные экскурсионные центры. Один из них — Музей Мирового океана. Это первая в России комплексная выставка, которую создали в городе Калининграде. Внутри можно посмотреть на различные работы, сделанные в честь судоходства, на морской растительный и животный мир огромного океана. Можно также посетить маринистическую библиотеку и работающую экологическую станцию.

В музее вы сможете рассмотреть также суда «Витязь», «Космонавт Висктор Пацаев», подводную лодку Б-413, скелет рыбы-кашалота. Будет интересно увидеть старые якоря, пушки, ледокол «Красин» (Санкт-Петербург). Дополнительно ко всему в самом музее организованы клубы различных тематик, проводятся собрания. Сотрудниками активно ведется научная работа.

Направление деятельности

Основной целью музея является:

- Всестороннее представление Мирового океана и роли России в его исследовании и освоении.

- Формирование целостного мировоззрения через осознание богатейшего ресурса Земли — океанского пространства, соединяющего страны и континенты.

Основные направления деятельности музея:

- научно-исследовательское;

- экспозиционно-выставочное;

- культурно-просветительское;

- издательское;

- информационное.

Темы научно-исследовательских работ:

- Природа Мирового океана, современные взгляды и представления.

- Сохранность старых судов.

- Освоение и изучение истории самого большого океана Земли.

- Культура и исторические события Балтики.

Главная цель музея — это сохранение древних судов в качестве музейных экспонатов.

Источник