- ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОКЕАНА Выполнил: ученик 7 Б класса Гурылев Кирилл. — презентация

- Похожие презентации

- Презентация 7 класса на тему: «ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОКЕАНА Выполнил: ученик 7 Б класса Гурылев Кирилл.». Скачать бесплатно и без регистрации. — Транскрипт:

- 3.2. Природные комплексы Мирового океана*

- Природные комплексы Мирового океана

- Широтные зоны Мирового океана

- Вертикальные зоны океанов

ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОКЕАНА Выполнил: ученик 7 Б класса Гурылев Кирилл. — презентация

Презентация была опубликована 5 лет назад пользователемОксана Гурылёва

Похожие презентации

Презентация 7 класса на тему: «ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОКЕАНА Выполнил: ученик 7 Б класса Гурылев Кирилл.». Скачать бесплатно и без регистрации. — Транскрипт:

1 ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОКЕАНА Выполнил: ученик 7 Б класса Гурылев Кирилл

2 ПРИРОДНЫМ КОМПЛЕКСОМ называется участок земной поверхности, который отличается особенностями природных компонентов, находящихся в сложном взаимодействии. Каждый природный комплекс имеет более или менее четко выраженные границы, обладает природным единством, проявляющимся в его внешнем облике

3 ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС ОКЕАНА СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ: воды с растворёнными в ней газами, растений, животных, горных пород, рельефа дна.

4 В Мировом океане выделяются: — крупные природные комплексы – отдельные океаны; — менее крупные – моря, заливы, проливы и пр.

5 Кроме того, в океане различают природные комплексы поверхностных слоёв воды, различных толщ воды и океанического дна.

6 Мировом океане, так же как и на суше, действует закон зональности. Наряду с широтой в Мировом океане представлена и глубинная зональность.

7 Экваториальные и тропические зоны имеются в трёх океанах: Тихом, Атлантическом и Индийском. Воды этих широт отличаются высокой температурой, на экваторе с пониженной, а в тропиках с повышенной солёностью.

8 Умеренные зоны в Северном полушарии представлены в Атлантическом и Тихом океанах, а в Южном ещё и в Индийском океане. Для вод этих широт характерен большой перепад между зимними и летними температурами, причём в Южном полушарии воды холоднее

9 Субполярные и полярные зоны опоясывают кольцом ледяную Антарктиду, охватывают Северный Ледовитый океан и северные части Тихого и Атлантического океанов.

Источник

3.2. Природные комплексы Мирового океана*

В 1945 г. Л.С. Берг писал, что ландшафты, являющиеся основными объектами географического исследования, существуют на поверхности суши, на дне и на поверхности моря (и вообще водоёмов).

Основные закономерности пространственной дифференциации эпигеосферы, наиболее типично выраженные в пределах сферы наземных ландшафтов, распространяются и на Мировой океан, хотя в силу особенностей водной среды обнаруживают там специфические проявления.

Относительно тонкий верхний структурный ярус Мирового океана образует вместе с приводным горизонтом тропосферы сферу океанических ландшафтов. Этой контактной сфере присуща горизонтальная дифференциация, в некоторых своих чертах (в основном на высшем региональном уровне) аналогичная той, которая наблюдается на поверхности суши.

Широтная зональность достаточно отчётливо проявляется в поверхностном слое Мирового океана в температуре, солёности, кислородном режиме, циркуляции и других свойствах водных масс, а также в биоте. Можно считать, что схема физико-географических зон Мирового океана в основных своих чертах разработана, хотя ещё остаются расхождения в подходе к таксономии, в терминологии и номенклатуре. Даже в фундаментальном издании «География Мирового океана» (1979–1985, Т. 1–6) схемы районирования отдельных океанов не вполне согласуются между собой. В качестве основных критериев широтно-зонального деления верхнего слоя Мирового океана принимаются термика водных масс и их циркуляция. Границы зональных полос проводятся в основном по океаническим фронтам – зонам раздела типов водных масс. Если отвлечься от ряда деталей, то, основываясь преимущественно на работах Д.В. Богданова и В.Л. Лебедева, в каждом полушарии можно выделить по шесть широтных океанических полос: полярную, субполярную, умеренную, субтропическую, тропическую и экваториальную (последняя – общая для Северного и Южного полушарий). Хотя эти полосы обычно именуются зонами, по своему объёму они корреспондируют с термическими поясами суши и особенно с циркуляционными поясами тропосферы. В некоторых случаях перечисленные океанические зоны группируются в пояса – два холодных, два умеренных и жаркий. Нетрудно заметить, что широтно-зональное деление Мирового океана значительно более схематично, чем аналогичное деление сферы наземных ландшафтов.

Основанием для выделения физико-географических секторов в океанах служит своеобразная западно-восточная асимметрия, выражающаяся в специфических природных особенностях их периферических (приконтинентальных) полос. Следствием глобальной системы круговоротов океанических водных масс в низких широтах является преобладание холодных вдольбереговых течений (Бенгельское, Канарское, Перуанское, Калифорнийское и др.) в восточных приконтинентальных частях океанов и тёплых (Куросио, Гольфстрим, Бразильское и др.) – в западных. Эти течения существенно влияют на термические, гидрологические и гидробиологические условия в соответствующих океанических регионах. Кроме того, на своеобразие приконтинентальных океанических ландшафтов существенное влияние оказывает континентально-океаническая циркуляция атмосферы; один из наиболее характерных примеров – холодный поток зимнего муссона над западной периферией Тихого океана. Сухой пассатный воздух, приходящий с континентов, обусловливает резкое уменьшение осадков над прилегающими восточными секторами океанов, что находит яркое отражение в ландшафтах островов (например Галапагосских). Отмеченные секторные различия наиболее типичны для тропической части Мирового океана и вовсе отсутствуют в Южном океане, где нет континентальных барьеров; особый, достаточно сложный характер секторная дифференциация имеет в северной внетропической части Мирового океана. Всё это создаёт значительные трудности для выработки единой системы секторного деления Мирового океана.

Известны попытки выделения других региональных подразделений Мирового океана. Так, в упоминавшейся шеститомной «Географии Мирового океана» речь идёт о так называемых океанических бассейнах, сопоставляемых с физико-географическими странами материков. В основе их выделения – океанические круговороты. В качестве особых регионов выделяются также отдельные периферические части океанов, например моря, ограниченные островными дугами или соединённые с океаном узкими проливами. Однако сколько-нибудь законченной иерархической системы физико-географического районирования Мирового океана пока не существует.

Глубинная толща Мирового океана характеризуется отсутствием света, очень медленным движением воды, почти постоянной температурой и солёностью; фотосинтез здесь исключён, и в составе органического мира нет растений, а плотность зоомассы резко сокращается по сравнению с приповерхностным слоем. Горизонтальная дифференциация выражена слабо, хотя отмечаются некоторые проявления широтной зональности. Глубинную толщу Мирового океана можно рассматривать как выполняющую своего рода транзитную функцию между контактными сферами океанических (аквальных) и донных субаквальных ландшафтов. Глубоководная фауна планктона и нектона трофически связана с биотой поверхностного слоя океана и в то же время служит источником питания донных организмов (бентоса) и формирования донных илов.

Океаническое дно – контактная поверхность сферы подводных ландшафтов Мирового океана. Здесь чётко выражена ярусность, иногда называемая вертикальной зональностью. Её основу образуют крупнейшие морфоструктурные подразделения морского дна – шельф, материковый склон, ложе океана и глубоководные впадины. На этот «каркас» накладываются глубинные зоны, выделяемые биогеографами и океанологами.

Шельф простирается в среднем до глубины 200 м и по характеру рельефа является продолжением низменных приокеанических равнин. Прибрежная мелководная полоса (литораль в широком смысле слова) постепенно переходит в более глубокую неритовую зону. Водная толща, лежащая над шельфом, соответствует верхнему (поверхностному) слою Мирового океана. Солнечное освещение, обильное поступление вещества с суши, интенсивное перемешивание водной толщи создают наиболее благоприятные условия для организмов; здесь сосредоточено 80% биомассы бентоса Мирового океана. На поверхности шельфа наблюдаются многообразные проявления горизонтальной физико-географической дифференциации – от широтно-зональных до локальных.

Материковый склон расположен в пределах глубин от 200 до 2500–3000 м; ему примерно соответствует биогеографическая глубинная зона батиали (её нижнюю границу проводят на глубине от 3000 до 4000 м), а лежащая над ним водная толща охватывает промежуточный слой и верхнюю часть глубинного.

Ложе океана (до глубины 6000 м) – самая обширная структурная единица океанического дна, в общих чертах соответствующая абиссальной зоне и глубинному слою Мирового океана. Рельеф дна довольно сложный, поверхность в значительной части покрыта илами органического происхождения; плотность биомассы бентоса (животных и бактерий) здесь в сотни раз меньше, чем на шельфе. В донных илах и биоте океанического ложа находит своё косвенное и довольно слабое отражение широтная зональность. О.К. Леонтьев выделил здесь зоны, которые в более генерализованном виде повторяют зональность поверхностного слоя Мирового океана (Леонтьев, 1974). Глубоководные впадины (ультраабиссаль), глубиной от 6000 до 11 000 м, населены лишь бактериями, но биомасса их ничтожна.

Что касается ландшафтной структуры океанического дна, то к настоящему времени её исследование затронуло лишь морские мелководья, т.е. отдельные участки в пределах шельфов, и находится в основном на первоначальной стадии изучения морфологии подводных ландшафтов. К.М. Петров в качестве основной единицы ландшафтного деления морских мелководий принимает подводный ландшафт (или ландшафтный район) в соответствии с представлениями, сложившимися в «наземном» ландшафтоведении. Он считает, что положения о внутриландшафтной (топологической) дифференциации и морфологической структуре, разработанные для ландшафтов суши, полностью применимы для подводных ландшафтов. Наряду с урочищами и фациями в морском ландшафтоведении выделяются и специфические морфологические единицы («этажи»), отражающие вертикальную (глубинную) дифференциацию (Петров, 1989).

Следует отметить, что в пределах шельфа подводные ландшафты непосредственно смыкаются с аквальными ландшафтами поверхностного слоя океана, образуя своеобразную единую «двухэтажную» геосистему.

Многими географами высказывалась идея сопряжённого физико-географического районирования океанов и континентов. Один из первых примеров реализации этой идеи принадлежит Г.В. Горбацкому, разработавшему физико-географическое районирование Арктики, т.е. Северного Ледовитого океана вместе с опоясывающими его континентальными ландшафтами тундровой зоны (Горбацкий, 1967–1973. Ч. 1–3).

Позднее Ф.Н. Мильков (1981) предложил схему физико-географического районирования территории СССР вместе с прилегающими морями. Ему же принадлежит попытка выделить так называемые парадинамические континентально-океанические ландшафтные метасистемы – Атлантико-Евразиатскую и Дальневосточно-Тихоокеанскую, а в их составе несколько береговых макросистем (например Северо-Европейскую, Северо-Сибирскую).

А.В. Дроздов и К.О. Мельников (1987) считают, что для сопряжённого районирования всех материков и океанов наиболее целесообразно использовать миграционный или циркуляционный подход. На высшем уровне критерием районирования должна служить циркуляция атмосферы, в соответствии с которой выделяются единые широтные пояса и долготные секторы. На следующей ступени по критерию водной циркуляции на суше выделяются бассейны стока, а в океанах – ареалы круговоротов водных масс. Наконец, завершающая ступень районирования – области с различной интенсивностью биологического круговорота.

Известные к настоящему времени соображения о едином, или сопряжённом, районировании Мирового океана и континентов, претендующие на глобальный охват проблемы, во многом уморительны и не конкретизированы на эмпирическом материале. Основным примером позитивного подхода к решению проблемы остаются работы по физико-географическому районированию Арктики. Наиболее актуальным представляется использование этого опыта для районирования своего рода переходных областей между континентами и океанами – внутренних и окраинных морей с крупными островами и архипелагами, в том числе широких шельфовых зон, морских бассейнов, ограниченных островными дугами.

Источник

Природные комплексы Мирового океана

Природные комплексы в океанах изучены хуже, чем на суше. Однако хорошо известно, что в Мировом океане, так же как и на суше, действует закон зональности. Наряду с широтной в Мировом океане представлена и глубинная зональность.

Широтные зоны Мирового океана

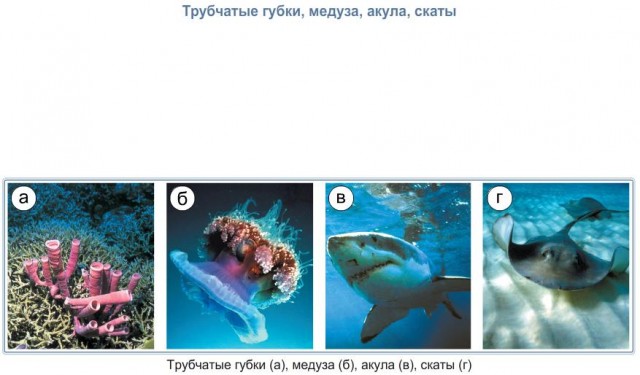

Экваториальные и тропические зоны имеются в трёх океанах: Тихом, Атлантическом и Индийском. Воды этих широт отличаются высокой температурой, на экваторе с пониженной, а в тропиках с повышенной солёностью. Эти условия обеспечивают большое разнообразие органического мира. Для этих зон характерно распространение коралловых рифов с многочисленными рыбами и морскими звёздами. В тёплых водах обитают губки и змеи, морские черепахи и гигантские головоногие моллюски (кальмары, спруты, осьминоги). В открытом океане, где велико количество поверхностного нектона, распространены летучие рыбы, акулы. Здесь также много ценных промысловых рыб (скумбрия, сардина, тунец, меч-рыба).

Умеренные зоны в Северном полушарии представлены в Атлантическом и Тихом океанах, а в Южном ещё и в Индийском океане. Для вод этих широт характерен большой перепад между зимними и летними температурами, причём в Южном полушарии воды холоднее. Благодаря интенсивному вертикальному перемешиванию воды не только богаты органическим веществом, поднимающимся с глубин, но и хорошо насыщены кислородом. В умеренных широтах сосредоточена самая большая масса нектона. Поэтому умеренные широты — главные районы рыбного промысла. Промысловые рыбы разнообразны (сельдь, треска, хек, навага, сайра, лососёвые).

Субполярные и полярные зоны опоясывают кольцом ледяную Антарктиду, охватывают Северный Ледовитый океан и северные части Тихого и Атлантического океанов. Видовой состав живых организмов здесь беден. Планктон появляется только в короткий летний период в местах, освобождающихся ото льда. Вслед за планктоном приплывают рыбы и крупные млекопитающие (киты, моржи, тюлени). Чем ближе к полюсам, тем меньше планктона, а вместе с ним рыб и морского зверя.

Вертикальные зоны океанов

Береговая зона — довольно узкая полоса суши и океана, где наиболее активно взаимодействуют все земные оболочки. В береговой полосе проживает многочисленное население, располагаются порты и морские курорты, поэтому природные комплексы здесь сильно изменены человеком.

Прибрежное мелководье — шельф — хорошо прогревается солнцем и принимает наибольшее количество осадков, стекающих с суши, и пресных вод впадающих сюда рек. Здесь много водорослей, которые поставляют основную часть кислорода для рыб, моллюсков и млекопитающих. В зоне шельфа сосредоточена основная часть живых организмов океанов. Здесь вылавливают больше всего морепродуктов, добывают губок, жемчуг, морские водоросли. Органический мир особенно богат на шельфе тёплых морей и в коралловых рифах, поэтому эта зона пользуется популярностью у любителей подводного плавания.

С глубиной количество тепла и света уменьшается, но и здесь встречаются живые существа (кремниевые губки, морские лилии) и причудливые хищные рыбы со светящимися плавниками. Па дне океанов в местах выхода горячих источников обитают огромные черви — рифтии. Глубоководные животные приспособились к низкой температуре, высокому давлению и почти полной темноте.

Источник