- Водный транспорт балтийского моря

- Торговый транспорт и структура товарооборота в экономике Балтики.

- Корабли и судоходство в Балтийском море.

- Транспортная инфраструктура. Водный транспорт

- Калининградская область

- Водный путь из моря Белого в Балтийское

- Комплексная реконструкция гидротехнических сооружений

- Судоходные пути

- Особенности бассейна

- Трудный судоремонт

- Связь и СУДС

- Ранняя навигация обеспечила рост грузоперевозок

- Динамика и структура грузооборота

- Под контролем инспекции

- Лоцманы всегда на месте

- Дипломирование и регистрация

Водный транспорт балтийского моря

Торговый транспорт и структура товарооборота в экономике Балтики.

Корабли и судоходство в Балтийском море.

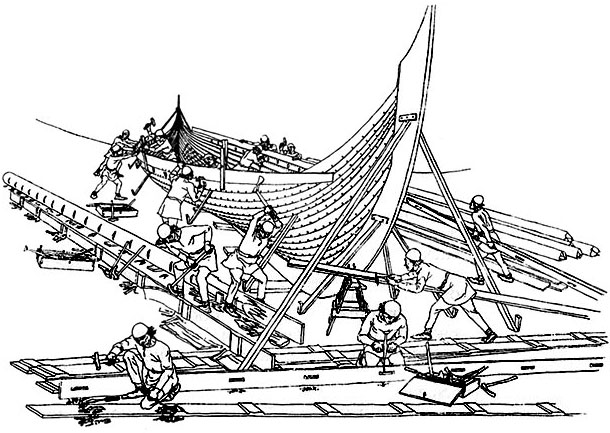

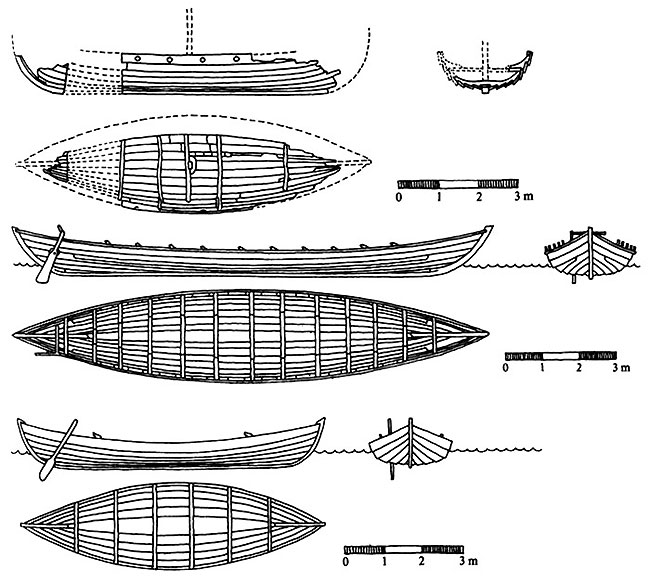

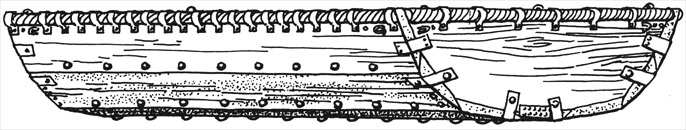

Предпосылкой для нараставших от столетия к столетию связей через Балтийское море было развитие соответствующих транспортных средств. Еще на рубеже новой эры появились первые морские суда, и на протяжении столетий общались через море готландцы, шведы, даны, балты и финны. Археологические находки кораблей в заболоченных или осушенных бухтах и гаванях и готланд-ские мемориальные стелы с изображениями, относящиеся к вендельскому периоду (VI-VIII вв.), дают нам представление о ранних судах скандинавов 194 . Они еще не разделялись на военные и торговые и были равно приспособлены как для разбойничьих нападений или рейдов через море, так и для транспортировки товаров; ладьи приводились в движение прямым парусом и веслами. Западнославянские племена вышли к морским побережьям Балтики (от Кильской бухты до устья Вислы) лишь с середины I тысячелетия н. э. Восточные славяне в Новгороде и Приладожье соприкоснулись с проблемами мореплавания еще позднее, в VIII-IX вв. Таким образом, у разных племен и народов Балтийского региона, как это нередко бывало в истории раннего средневековья и в других частях мира, мореплавание находилось на различном уровне развития. Средствами подводной археологии на дне Балтийского моря открыты и исследованы остатки затонувших кораблей эпохи викингов 195 ; далее, о судостроении сообщают некоторые письменные источники IX-XII вв. В целом все это позволяет составить относительно достоверное представление об этом важнейшем транспортном средстве (илл. 38). Можно констатировать существование двух различных типов кораблей, различавшихся по своим функциям: боевые и грузовые суда. Первые были сравнительно длинными и узкими, с относительно низкой и почти горизонтальной кромкой бортов, лишь на носу и на корме она круто поднималась вверх к штевням (цв. илл. 6). Это позволяло разместить наибольшее число гребцов на одной высоте над водной поверхностью. Ладьи такого рода, судя по письменным источникам, достигали более 40 м длины, на них находилось от 30 до 36 пар гребцов. Знаменитый «Большой Змей» конунга Олава Трюггвасона имел, например, 34 пары гребцов. Титмар Мерзебургский (VII,39) сообщает об участвовавших в осаде Лондона в 1026 г. датских кораблях с экипажем в 80 человек. Найденные до сих пор суда — меньших размеров. Самое длинное обнаружено в Роскильдфьорде, у Скульделёв (Дания). Его длина не превышала 30 м. Знаменитый усебергский корабль начала IX в. (Норвегия) имел в длину лишь 22 м, на нем было не более 30 пар гребцов. Ладьи для перевозки людей у западных славян, кажется, были, как правило, короче и шире, как, например, ладья № 2 из Ральсвика длиной 9,5 м, на 8-10 пар гребцов (илл. 39). Однако эти славянские суда для перевозки людей были устроены таким образом, что одновременно на них можно было поместить и верховых лошадей. В скандинавских языках боевые корабли называются «skeict», «askr» или «bordt». Балтийские славяне, прежде всего поляки и поморяне, вероятно, обозначали свои боевые суда как «korab». В древнерусской «Повести временных лет» морской военный поход совершается «в кораблъх» 196 .

38. Строительство скандинавского корабля (реконструкция)

Большое количество пар гребцов и их удобное расположение сообщали боевым кораблям высокую маневренность и замечательные скоростные качества, которые позволяли им из Бирки в Швеции за пять дней достигать Новгорода, или по крайней мере новгородских владений на побережье Финского залива. Как правило, имелась и парусная оснастка; однако при боевых маневрах ее убирали и использовали только при движении в открытом море. Морской бой врукопашную, с перестрелкой из луков, в общем разыгрывался так же, как битва на суше; нападавшие стремились овладеть кораблем противника, уничтожив его защитников в ближнем бою; это называлось «очистить корабль». Сражающиеся старались вести морской бой поблизости от побережья. Отсюда становится ясным, например, как Ансгарий при нападении викингов на его корабль, следовавший в Бирку, не раздумывая спрыгнул в воду, выбрался на сушу и смог ускользнуть.

39. Славянские суда: парусная лодка IX-X вв. из Ральсвика, ладья на 10 пар гребцов из Гданьска ( IX-XI вв.) рыбачая лодка VIII-IX вв. из Щецина.

В «Саге о йомсвикингах» так описывается морская битва: «Вагн и его люди обрушили такой мощный град камней, что Сигвальд со своими не мог сделать ничего другого, кроме как прикрыться, чтобы управиться с этим. Они стали борт о борт, и лишь только град камней унялся, их клинки не заставили себя ждать, и дошло до того, что Сигвальд отступил к суше и хотел набрать камней. Но Вагн со своими устремился туда же. И вот ступили они на сушу вместе, и Сигвальду пришлось отступить, и эта схватка была еще более жаркой».

В битве в бухте Хьёрунга, в Норвегии, должно было участвовать 100 кораблей йомсвикингов (данов и славян) и 300 кораблей шведского конунга. Рев рогов и страшный шум сопровождали фланговые и обходные маневры в бухте. Часто применялась и тактика натиска — «железный баран». На корабли брали с собою кузнечные инструменты, даже наковальни, чтобы во время боя чинить оружие. Битва в бухте Хьёрунга также закончилась схваткой на суше 197 .

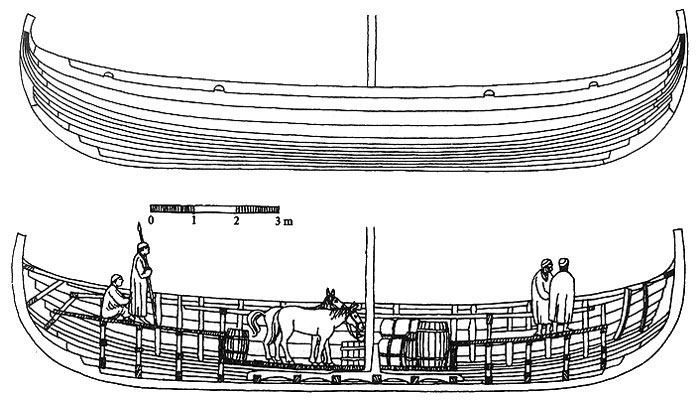

40. Схема погрузки корабля из Скульделёв

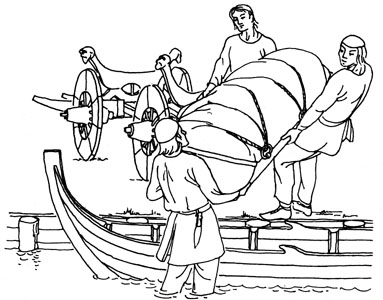

Многочисленные боевые суда могли, конечно, служить и скоростным транспортом для небольшого количества грузов. Викинги, пираты, купцы или воины-купцы преимущественно пользовались такими ладьями. Напротив, собственно купцы применяли грузовые суда. На Балтике находились в употреблении различные их виды, выполненные большей частью в разной, в зависимости от происхождения купцов, строительной технике. На верфях славянских побережий строили ладьи с обшивкой в клинкер на деревянных нагелях; паз для крепления несъемной мачты для паруса уплотнялся с помощью прокладки из мха и т. п. На верфях датчан и шведов, напротив, для связи между поясами обшивки и шпангоутами, как правило, применяли железные заклепки, а мачта крепилась непосредственно к мидель-шпангоуту. Для уплотнения швов между досками клинкерной обшивки прокладывали шнур, скрученный в три нитки из свиной щетины или коровьего волоса, пропитанных смолой. В управлении веслами также были различия в зависимости от местной этнической традиции. В целом, однако, суда обитателей Балтики вполне сопоставимы по конструкции и технике. Крупнейший славянский грузовой корабль, известный до последнего времени, был найден в Ральсвике на о. Рюген (№ 1) и относился к IX-X вв. Он имел в длину 14 м, высота борта — 1,4 м. Ладья такого же типа найдена в Ральсвике в 1980 г. 198 Близкие размеры имел и датский корабль из Скульделёв (№ 3), X-XI вв. Тоннаж судов на рубеже тысячелетий как будто увеличивается: грузоподъемность корабля № 1 из Скульделёв — около 40 т (илл. 40). Приводились в движение торговые суда, как правило, парусом. Несколько гребцов на носу или на корме служили лишь для обеспечения маневров при причаливании судна. Обычные для Балтики килевые клинкерные ладьи вытягивали на берег, они не требовали специального портового оборудования, пирсов и причалов. Как в Хедебю, так и в Ральсвике обнаружены остатки мостков и молов, относящиеся, правда, к более позднему периоду, которые при высокой воде и штормовой погоде обеспечивали причаливание и швартовку 199 . Дело в том, что наряду с местными килевыми ладьями на Балтике плавали когги, с плоским дном и изогнутыми под углом бортами. Этот тип судна появился на мелководьях североморского побережья у фризов. При отливе ладья опускалась и плотно вставала на дно, прилив поднимал ее и позволял продолжать плавание. Таким образом, во время отлива судно можно было легко разгрузить или загрузить. По мере распространения фризской торговли этот тип судна привился и на Балтийском море. Видимо, фризы оседали в Хедебю уже в VIII в. и пользовались там своими коггами. На монетах Хедебю когг стал устойчивым символом уже в начале IX в. Несколько столетий, до XI в. включительно, балтийские килевые ладьи и фризские когги сосуществовали на Балтике. Однако характер побережья здесь был менее подходящим для коггов, чем на фризском мелководье. Поэтому, видимо, для коггов понадобилось устраивать специальные портовые сооружения, молы или причалы, к которым они приставали для погрузки и разгрузки (илл. 41). В Бирке, видимо, гавань для килевых ладей располагалась прямо перед поселением, в то время как когги швартовались к северу от поселения, в так называемой «Куггхамне» (от фризск. Kugg — «Korr», «корабль», шведск. hamn — «гавань»). При высоком уровне технологии обработки дерева у славян устройство в славянских портах причалов и набережных не представляло трудностей. Доказательства этому имеются в Волине, Гданьске, Старом Любеке и Ральсвике, где не давно были открыты остатки конструкций молов. Ибрагим ибн Якуб упоминает около 965 г. портовые сооружения в Волине, выстроенные из бревен 200 . Для XI-XII вв. характерно стремительное развитие кораблестроения, а также резкое увеличение тоннажа, который в это время достигает 200-300 тонн. Поэтому на исходе XII столетия совершается переход к ганзейскому мореплаванию, основанному на судах типа коггов. До этих изменений, вплоть до XI в., сравнительно небольшие размеры позволяли использовать волоки для переброски как коггов, так и килевых судов по суше от одной морской бухты или речной системы к другой. Так как осадка судов редко превышала 1 м, малые реки также оказывались проходимыми вплоть до верховьев. С другой стороны, суда были столь малыми, а навигационные возможности — столь ограниченными (видимость солнца, луны или звезд — условие, на Балтике достижимое отнюдь не всегда), что приходилось постоянно держаться берега. Его неохотно теряли из видимости. При плохой погоде старались причалить либо на оборудованной стоянке, либо хотя бы в каком-нибудь привычном местечке. При примитивной технике управления парусом особенно зависели от благоприятного ветра грузовые суда. Мореплавание, следовательно, требовало длительного времени.

41. Погрузка товара в Хедебю

41а. Реконструкция лодки из Хедебю

Источник

Транспортная инфраструктура. Водный транспорт

Калининградская область

Порт Калининград — российский порт на юго-восточном побережье Балтийского моря, единственный незамерзающий порт России на Балтике. Состоит из морского торгового, морского рыбного и речного портов.

Порт имеет выгодное положение. Расстояние до столиц близлежащих государств – Вильнюса, Риги, Минска, Варшавы, Берлина, Копенгагена и Стокгольма составляет от 400 до 650 км, а до крупнейших иностранных портов на Балтике от 400 до 700 км. Порт Калининград связан контейнерными линиями с портами Нидерландов, Великобритании, Германии, Польши и Литвы.

Причалы порта, общей протяжённостью 17 км, расположены на северной стороне Калининградского морского канала, а также в устьевой части реки Преголя с примыкающими гаванями.

Калининградский морской торговый порт, являясь универсальным портом, перегружает любые виды грузов (за исключением сырой нефти).

Балтийский грузовой район морского порта Калининград — один из 4-х грузовых районов морского порта Калининград, который территориально простирается от входных молов Балтийска до двухъярусного моста в Калининграде. Балтийский грузовой район морского порта Калининград имеет выгодное географическое положение — расположен непосредственно у выхода в открытое Балтийское море.

В Калининграде развито паромное сообщение. На сегодняшний день по водам Калининградской области курсируют два парома: «Петербург» и «Балтийск».

Порт «Балтийск», расположенный в 50 км от Калининграда, соединен переправами с портами России (в Санкт-Петербурге), а также Германии и Швеции.

Действуют следующие паромные направления:

- Балтийск ― Усть-Луга Балтийск — Гдыня

Источник

Водный путь из моря Белого в Балтийское

В составе учреждения базовую роль играет Беломорско-Балтийский канал – уникальный комплекс судоходных гидротехнических сооружений, соединивший Белое и Балтийское моря. Рассчитанный на 40 лет канал отметил свое 85-летие.

Без вывода из эксплуатации канал постоянно модернизируется.

Гидротехнические сооружения реконструируются за счет средств федерального бюджета.

Комплексная реконструкция гидротехнических сооружений

В 2019-2020 гг. проводилась работа по включению объектов Администрации в федеральный проект «Внутренние водные пути» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. В итоге в план-график по достижению результатов проекта включены семь объектов комплексной реконструкции Беломорско-Балтийского канала, в составе которых планируется реконструкция пяти шлюзов, одной плотины и одного водоспуска. Реализация проектов с одновременным выполнением перспективного плана капремонта позволит к 2024 г. вывести все гидросооружения из аварийного и предаварийного технического состояния.

Анатолий Серов, руководитель ФБУ «Администрация «Беломорканал»

Судоходные пути

Основные судоходные пути в границах бассейна: трасса Беломорско-Балтийского канала; трассы Онежского озера от пунктов Вытегра и Вознесенье до Повенца (шлюз № 1 ББК), Петрозаводска, Кондопоги, о. Кижи, реки Водлы, а также соединительные ходы озера Выгозеро от города Сегежа до основной трассы канала и пункта отгрузки леса в поселке Валдай. Судоходные пути проходят по Республике Карелии, Ленинградской и Вологодской областям. Общая протяженность внутренних водных путей в границах бассейна составляет 3095,5 км, в том числе с гарантированными габаритами судовых ходов – 1599,5 км.

Беломорско-Балтийский канал общей протяженностью 220 км берет начало в северной части Повенецкой губы Онежского озера и выходит в Сорокский залив Белого моря. Трасса канала проложена с учетом природных особенностей края – большого количества рек и озер.

Первые семь шлюзов, расположенных между небольшими искусственно созданными бьефами («Повенчанская лестница») образуют южный склон канала и создают перепад 70 м. Между седьмым и восьмым шлюзами находится водораздел канала длиной 22 км, в который входят озера Воло, Узкое и Вадло.

Трасса северного склона протяженностью 188 км проходит по озерам, спрямленным руслам рек и по искусственным каналам, а также Выгозерскому водохранилищу – участку пути протяженностью 87 км, который объединил озеро Телекино, русло и долину реки Телекинки и Выгозеро. Разность уровней воды в 104 м преодолевается с помощью 12 шлюзов.

Особенности бассейна

Беломорско-Онежский бассейн имеет особенности. Главная из них – это сочетание озерных и речных условий плавания. Существенно отличаются условия выполнения путевых работ и применяемые схемы расстановки знаков навигационной обстановки. На трассе канала и озере Выгозеро, на подходах к причалам и местам погрузки, на реке Водле применяется латеральная система расстановки знаков, используемая на всех реках и озерах ВВП, а в Онежском озере – кардинальная система, соответствующая требованиям Международной ассоциации маячных служб (МАМС) регион А.

Установленные гарантированные габариты судовых ходов были выдержаны на протяжении всей навигации. Замечаний по работе средств навигационного ограждения нет. Контроль качества выполненных путевых работ на путях с гарантированными габаритами проводился в ходе инспекторских осмотров путей.

Путейцы в последние годы планомерно переходят к использованию современных, надежных, легких и не требующих окраски буев, а также вех из полимерных материалов. Производят замену деревянных щитов створных знаков на щиты из металлопрофиля, что в свою очередь позволяет увеличить сроки их эксплуатации.

С 2017 года для сокращения расходов на плановые объезды по контролю действия судоходной обстановки работают 62 фонаря с функцией удаленного мониторинга, информация поступает в диспетчерские службы филиалов, а также в службу пути.

Для обеспечения технической документацией всех видов путевых работ, контролем за состоянием судовых ходов и их средств навигационного ограждения, создания навигационных пособий, обоснований улучшения судоходных условий в бассейне работает русловая изыскательская партия. С 2009 г. при помощи автоматизированных промерных комплексов (АПК и АПИК) русловая изыскательская партия выполняет работы по сбору первичных данных и подготовке цифровых баз данных ВВП в границах Администрации по договорам с победителем конкурсов: «Проведение комплекса работ по созданию баз данных навигационной информации для картографического обеспечения внутренних водных путей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС, перспективных глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений» (шифр «Карта-Река»). На 2020 г. создано 63 базовые ячейки электронных навигационных карт (ЭНК) в границах бассейна.

В начале июня 2020 г. от ФГБУ «Канал им. Москвы» получены 63 ячейки ЭНК по бассейну в защищенном формате с файлом лицензии, индивидуальной для каждого судна, на котором установлены СОЭНКИ (система отображения электронных навигационных карт и информации). Произведена успешная загрузка ячеек ЭНК на СОЭНКИ судов технического флота: т/х «Буран», т/х «Пеликан» и т/х «Онежец ББК».

Весь комплекс путевых работ выполняется специализированными судами. По состоянию на 01.01.2020 на балансе находится 48 судов, из которых 34 самоходных и 14 несамоходных. Под наблюдением Российского речного регистра находится 27 судов. Последнее пополнение технического флота проводилось в 2013-2015 гг., из нового строительства получено 4 специализированных теплохода, в том числе одно экологическое судно.

Трудный судоремонт

В прошедшее десятилетие возникли проблемы с постановкой судов в ремонт. Судоремонтные предприятия в бассейне, которые прежде выполняли ремонт судов технического флота Беломорканала, в настоящее время не проявляют заинтересованности. Так, Медвежьегорская РЭБ флота прекратила производственную деятельность, лишь предоставляет подрядчикам в аренду слип и ремонтную площадку, АО «Онежский ССЗ» полностью ориентировано на новое судостроение. Ближайший судоремонтный завод в смежном бассейне, Вознесенская РЭБ флота, полностью загружен судоремонтом. На рынок ремонта судов выходят мобильные предприятия, базирующиеся в отдаленных бассейнах, с новыми технологиями по подъему судов на ремонтные площадки заказчика.

В 2018-2019 гг. проведены опытные судоподъемы на береговую площадку ремонтно-отстойного пункта Сосновецкого района гидросооружений посредством пневматических ролик-мешков. Два судна доковым весом до 100 тонн были подняты с целью ремонта и последующего освидетельствования Российским речным регистром. Данная технология подъема в пункте базирования судна позволяет сократить расходы на переход до места ремонта, также обеспечивает заказчику постоянный контроль за ходом ремонтных работ.

Связь и СУДС

Телефонную и радиосвязь в бассейне обеспечивает Бассейновый узел связи и радионавигации.

Телефонная сеть состоит из пяти АТС общей монтированной емкостью 1080 номеров. Все АТС имеют выход на телефонную сеть общего пользования. С помощью радиорелейных, волоконно-оптических линий связи и организации цифрового синхронного потока Е1 через Ethernet-сеть все АТС объединены в ведомственную технологическую сеть связи. Протяженность радиорелейных линий связи 227 км, протяженность волоконно-оптических линий связи – 57,3 км.

Сеть УКВ-радиостанций состоит из 7 береговых базовых, 5 диспетчерских и 19 шлюзовых радиостанций, расположенных вдоль трассы канала и берегов Онежского озера. Зона покрытия УКВ-радиосвязью – водные пути ББК, северная и центральная части Онежского озера.

Система управления движением судов состоит из:

– трех береговых радиолокационных станций, расположенных на 1, 8 и 11-м шлюзах ББК;

– пяти базовых станций автоматизированной идентификационной системы (АИС), расположенных на 1, 8, 9, 11-м шлюзах канала и в п. Сосновец;

– трех приемников информации АИС, расположенных на восточном, западном берегах и в центральной части Онежского озера.

Информация АИС передается в центры управления СУДС: в Повенецкий РГС, в Сосновецкий РГС, в центральную диспетчерскую службу (Медвежьегорск) и на сервер речных информационных систем Северо-Запад.

В связи с растущей потребностью в проводных и радиорелейных каналах связи, потоках передачи данных (голосовая связь, интернет) для систем мониторинга гидросооружений, систем транспортной безопасности, административных и вспомогательных зданий, удаленных производственных объектов планируется продолжение реконструкции сети технологической бассейновой связи. Цель – увеличение пропускной способности сети передачи данных и обеспечение покрытия всей акватории бассейна устойчивой УКВ-радиосвязью и сетью станций АИС.

Ранняя навигация обеспечила рост грузоперевозок

Ранние сроки очищения судовых ходов ото льда Онежского озера позволили уже 24 апреля 2020 года начать судоходство в бассейне, что поспособствовало значительному росту объемов перевезенных грузов в отношении к соответствующему периоду 2019 г.

Константин Тимонин, первый заместитель руководителя – капитан Беломорско-Онежского бассейна

Динамика и структура грузооборота

Так, на 1 июня в бассейне перевезено 1709, 6 тыс. тонн грузов, что на 50% больше, чем в минувшем году. По номенклатуре грузы распределились:

Перевозки минерально-строительных грузов выросли в 1,4 раза, а перевозки леса увеличились почти в 2,5 раза к соответствующему периоду 2019 г. Наибольшее количество минерально-строительных грузов отправлено из портопунктов Щелейки и Ропручей назначением в основном на Вытегру, Москву и Нижний Новгород.

Почти в четыре раза увеличились объемы перевозок леса на Кондопогу относительно данных прошлого года.

В связи с введением комплекса ограничительных мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) остановлены пассажирские перевозки – как туристические, так и местные. Отменены все рейсы пассажирских судов, запланированные на май, а расписания рейсов на июнь и далее пока что подлежат корректировке.

Под контролем инспекции

С начала навигации портконтроль снизил количество проведенных инспекций в целом и инспекций с выявленными нарушениями обязательных требований примерно до 50% от уровня прошлого года. Ситуация объясняется обстоятельствами, которые сложились в связи с распределением грузов в общем грузопотоке и пассажиропотоке по бассейну. Так, наибольшее количество проведенных инспекций приходится на пункты отгрузки минерально-строительных грузов, а показатели по инспекциям пассажирских судов равны нулю.

Тем не менее такие показатели, как количество инспекций с выявленными нарушениями обязательных требований к общему количеству проведенных инспекций и количество выявленных нарушений обязательных требований на одну проведенную инспекцию, снизились на 2% и 17% соответственно. Это вызвано относительно небольшим количеством проведенных инспекций и более ранними сроками навигационного периода, когда члены экипажей еще не успели настолько устать, чтобы допускать ошибки и упущения.

Показатели по временным задержаниям судов и иных плавобъектов из-за выявленных нарушений обязательных требований, послуживших основанием для такой меры воздействия, за аналогичные периоды 2019 и 2020 гг. выглядят, соответственно, как 3 к 1.

Лоцманы всегда на месте

В навигацию 2020 г. двумя лоцманами службы произведено 4 лоцманские проводки судов в пределах Беломорско-Балтийского канала. Простоев судов по причине невозможности осуществления лоцманской проводки ввиду введенных карантинных мер либо по причине отсутствия лоцманов не отмечено.

В навигацию 2019 г. лоцманская служба Беломорканала отработала успешно и без транспортных происшествий. Учитывая, что общий рост числа лоцманских проводок по отношению к предыдущему году составил 19,7%, а количество лоцманов осталось на прежнем уровне (4 человека), то можно с уверенностью сказать, что служба справилась с поставленными задачами.

Следует отметить также плотный график движения пассажирских судов в летние месяцы навигации. Рост лоцманских проводок пассажирских судов в 2019 г. по сравнению с 2018 г. составил +9,7%, грузовых судов +23,3%. При этом среднее время одной проводки существенно сократилось по сравнению с прошлым годом: по пассажирским судам на 11,16%, а по грузовым – на 9,9%.

Дипломирование и регистрация

В первом полугодии 2020 г. отдел по регистрации судов произвел 45 юридически значимых действий по предоставлению услуг. Заметным событием стало подписание дополнительного соглашения об информационном обмене между Администрацией бассейна и Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Карелии. Рамки соглашения позволили проводить совместные совещания для мониторинга полноты исправления ошибок форматно-логического контроля, выявленных при передаче и обработке сведений по защищенному каналу связи.

Процесс дипломирования в 2020 г. был сконструирован с учетом санитарно-эпидемиологических требований, направленных на безопасное функционирование водного транспорта в условиях COVID-19. За первое полугодие выдано 118 квалификационных документов членам экипажей судов внутреннего водного плавания.

Квалификационная комиссия в своей работе руководствуется утвержденным регламентом по предоставлению услуги дипломирования членов экипажей судов, который определяет сроки и последовательность административных процедур при осуществлении полномочий по приему заявлений, проведении квалификационных испытаний, выдаче квалификационных документов, а также порядок взаимодействия с кандидатами.

Источник