Информация о Тихом океане

Тихий океан является крупнейшим по площади, глубине и объему водным объектом. Он занимает 1/3 планеты Земля и почти 50% Мирового океана. Его максимальная глубина — 11 022 м, а средний показатель — 3 998 м. Воды океана простираются на 15,8 тыс. км с севера на юг, а ширина с востока на запад составляет 19,5 тыс. км.

История и этимология Тихого океана

Характеристики Тихого океана изучались людьми с древности, что было связано с прокладыванием ключевых маршрутов для кораблей, использованием природных ресурсов разными народами и племенами.

Его первыми европейскими исследователями стали Васко Нуньес де Бальбоа и Фернан Магеллан. Они сформировали карты островов и полуостровов, записывая данные о течениях, ветрах и погоде, а также сделали фрагментарное описание флоры и фауны. Вскоре натуралисты занялись глубоким изучением экзотических растений и животных.

Первооткрывателем объекта является мореплаватель В. Нуньес де Бальбоа, который в 1513 г. оказался в тихоокеанской акватории после пересечения Панамского перешейка.

Изначально Бальбоа назвал невиданное раньше место «Южным морем». Через пару лет в открытые воды вышел Ф. Магеллан. Экспедиция длилась 3 месяца и 20 дней. А поскольку погодные условия во время путешествия были благоприятными, океан стал «Тихим».

В 1753 г. появилось предложение переименовать водный объект в «Великий», но географы и мореплаватели привыкли к старому названию и не согласились менять его. До XIX в. океан называли «Восточным», «Тихим морем» и т.д.

В результате экспедиций Э. Ленца, О. Коцебу и И. Крузенштерна были собраны основные характеристики Тихого океана, включая температуру воды, границы и протяженность береговой линии, размеры островов и полуостровов, карту течений и др. В конце 19 и начале 20 вв. начались комплексные океанологические исследования. Береговые станции и исследовательские центры стали анализировать геологические, биологические, химические и физические данные.

В XVIII в. состоялась английская экспедиция с участием судна «Челленджер». Ее целью стало обследование рельефа дна и других геологических особенностей. Полученная информация потребовалась для безопасной прокладки подводного телеграфного кабеля.

В результате исследований ученые определили ряд углублений, подводных хребтов, желобов и других донных аномалий. Это позволило им подготовить подробные карты с описанием строения дна.

После появления сейсмографа удалось определить тихоокеанское сейсмическое кольцо.

Расположение на карте

Тихий Океан находится в 4 полушариях, имеет вытянутую форму (с северо-запада на юго-восток) и занимает 49,5% от общей площади Мирового океана. Его восточные воды омывают Америку, западные — Австралию и Евразию, а южные — Антарктиду.

Границы и береговая линия

С другими океанами Тихий граничит в следующих точках:

- Северный Ледовитый — Берингов пролив.

- Индийский — северный край Малаккского пролива и линия островов Суматра — Ява — Роти — Тимор.

- Атлантический — Огненная Земля по меридиану до Антарктиды.

Границы береговых линий омываются такими морями, как:

- Желтое.

- Берингово.

- Охотское.

- Внутреннее Японское.

- Южно-Китайское.

- Филиппинское.

- Яванское.

- Сулу.

- Серам.

- Самар.

- Соломоново.

- Сомова.

- Амундсена и др.

Общая площадь морей, проливов и заливов — 31,64 млн км², что равно 18% от размеров океана.

Характеристики водоема

Площадь Тихого океана составляет 179,7 млн км² (1/3 часть Земли). Являясь самым крупным водным объектом, он омывает практически все материки, за исключением Африки.

Объем и глубина

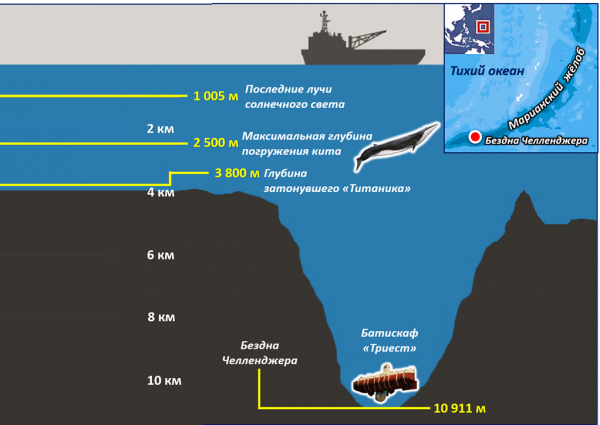

Водный объект вмещает 710,36 млн км³ воды, (53% от объема Мирового океана). Показатель средней глубины достигает 4 км, а самая глубокая точка, которая находится в Марианской впадине, уходит на глубину в 11 022 метра. Ее называют Бездной Челленджера.

Климатические зоны

Тихоокеанский климат формируется под воздействием зонального размещения ультрафиолетового излучения, сезонных особенностей (зимы и лета) и циркуляции воздушных масс.

Средняя температура верхних слоев составляет +19°C. В области экватора температурный показатель достигает +25…+30°C, а на севере — от +5 до +8°C.

В южной части расположен антарктический пояс со средней температурой ниже 0°C.

Крупные размеры и высокая температура воды в тропических регионах способствуют появлению мощных циклонов. Они отличаются разрушительными ветрами и сильнейшими ливнями. В начале XXI в. ученые определили цикличность ураганов.

Климат зависит от преобладающих ветров:

- Пассаты — в тропических районах.

- Западные ветры — в умеренных широтах.

- Муссоны — возле побережья Евразии.

Показатели годовых осадков выглядят следующим образом:

- Максимальный — 12 090 мм (на Гавайях).

- Минимальный — 100 мм (на востоке и в тропиках).

Соленость вод океана достигает 34,6%.

Гидрологический режим

Характер течений определяется закономерностью атмосферной циркуляции. Под воздействием северо-восточного пассата формируется одноименное течение, пересекающее океан в центральной части побережья Америки.

Дальше течение разделяется на 2 рукава:

- Один направляется на юг и частично питает Экваториальное течение.

- Другой движется в Восточно-Китайское море и способствует появлению в северном направлении теплого течения Куросио.

Куросио граничит с Северо-Тихоокеанским течением, которое направляется на восток и омывает побережье Орегона, а потом разделяется на 2 ветви: северную и южную.

В южном полушарии образуется Южно-пассатное течение, пересекающее океан возле берегов Колумбии.

Важное влияние на гидрологический режим оказывает подповерхностное течение Кромвелла, граничащее с Галапагосскими островами и Южно-пассатным течением.

Геологическое строение

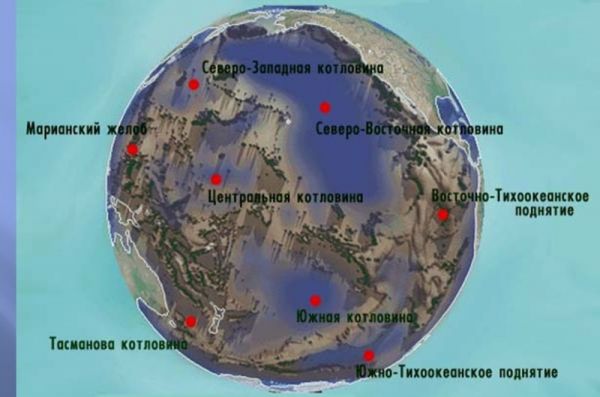

Тихоокеанское дно характеризуется сложным рельефом, который на 10% состоит из окраин материков. Практически вся поверхность дна находится в пределах одноименной литосферной плиты, а в местах соединения с другими плитами присутствуют сейсмические зоны. Они способствуют появлению мощных землетрясений и цунами.

Рельеф дна

На донном шельфе Берингова моря имеются трансгрессивные равнины с субаэральными реликтовыми отложениями.

Антарктический шельф обладает средней глубиной от 200 м и отличается сильной расчлененностью со множеством тектонических возвышенностей и грабенов.

Североамериканский склон содержит большое количество подводных каньонов. Окраина Новой Зеландии, площадь которой в 10 раз больше общей площади всех островов, получила специфическую структуру.

В точках столкновения плит ученые определили источники с температурой 350°C.

На дне встречаются красные глины, кремнистые диатомовые илы, радиоляриевые отложения и кораллово-водорослевые биогенные отложения.

Исследования океана

Исследователи определили, что Тихий океан — самый древний водный объект на планете. Он начал формироваться в меловой период мезозоя примерно 140 млн лет назад.

Люди стали осваивать его водные просторы задолго до изобретения письменности. Есть теория, что выходцы из Южной Америки заселили острова Полинезии, передвигаясь на простых плотах.

Европейцы узнали о «Великом» океане в XVI в., когда В. Нуньес де Бальбоа впервые увидел просторную акваторию и дал ей название «Южное море».

Список самых важных исследований океана выглядит следующим образом:

- 1589 г. — публикация первой подробной карты А. Ортелием.

- 1642-1644 гг. — экспедиция А. Тасмана с открытием Австралии.

- 1769-1779 гг. — кругосветные путешествия Дж. Кука и изучение южных регионов.

- 1785 г. — экспедиция Ж. Лаперуза и ее таинственное исчезновение.

- 1819-1821 гг. — кругосветное путешествие Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева. Открытие Антарктиды.

- 1960 — погружение в самую глубокую точку Марианского желоба (Бездну Челленджера).

Интересные факты

- С момента открытия самой глубокой точки океана на дно Бездны Челленджера (11 022 м) опускалось только 3 человека. Последнее погружение произошло в 2012 году. Его возглавил кинорежиссер Джеймс Кэмерон.

- В животном мире океана преобладает гигантизм: крупные мидии, устрицы и моллюски весом до 300 кг. При этом в тихоокеанских акваториях сосредоточена самая большая в мире концентрация фитопланктона.

- Количество островов, расположенных на территории Тихого океана, достигает 25 тыс.

- В океане формируется больше 80% цунами, что обусловлено множеством подводных вулканов.

Кроме того, в северной части океана находится «Мусорный континент», который представляет собой крупную кучу мусора, весом от 100 млн. тонн пластика.

Источник

Экономико-географические провинции Тихого океана

Экономико-географическое и политическое положение

химические и энергетические ресурсы

Отрасли приморского хозяйства

Занимает обширную территорию океана, примыкающую к побережью Евразии, в пределах провинции сформирован третий мир.хоз. центр (Япония + страны НИС)

Представлены богатейшие месторождения ПМР (главных и второстепенных)

ж.руд и каменный уголь

Япония, фосфориты и углеводородное сырье:

Ведутся работы по выявлению новых месторождений.

Опреснение, добыча брома, йода. Калия (Япония, Китай )

Энергетические ресурсы используются слабо

Провинция отличается очень высокой рыбопродуктивностью (свыше 1000 кг/км 2 в окраинных морях).

Вылавливается до 20 млн т. в год.

Лидеры по уловам:

Китай, Япония, Вьетнам

Лидеры по производству аквакультуры:

Китай, Вьетнам, Япония

Интенсивная зона морского судоходства, концентрирует почти 70% объема перевозок Тихого океана.

Кр. порты по грузообороту: Шанхай, Тяньцзинь,

Отличается высоким уровнем развития хозяйства и значительным научно-техническим потенциалом, сформировались крупнейшие портово-промышленные комплексы (Тихоокеанский пояс Японии, побережье Китая), производится более 10% мировой промышленной продукции

Выгодное положение на трассах мирового судоходства, наличие крупных узлов морских коммуникаций в проливах Малайского архипелага, крупные порты.

Расположены месторождения ПМР главные, второстепенные (мировое значение запасов касситерита)

Малайзия нефтегазовые ресурсы

добыча поваренной соли (Филиппины, Австралия)

Практически не используются.

Высокая рыбопродуктивность (более 500 кг/км 2 ), уловы составляют более 11,5 млн. т., наблюдается тенденция постоянного роста.

В западной части провинции находится крупнейший узел мировых морских коммуникаций. Важнейшие проливы.

Порты по грузообороту: Сингапур,

Прибрежное хозяйство наиболее развито в западной части, находится крупнейший портово-промышленный узел мира – Сингапур, развивается добыча шельфового сырья в Индонезии, Малайзии, происходит рост новых портово-промышленных зон.

Расположена в стороне от главных мировых рынков и торговых трасс.

Новая Зеландия и Австралия богаты топливно-энергетическим ресурсами, ПМЖ, железной рудой, фосфоритами, ЖМК

Опреснение, добыча поваренной соли

Рыбопродуктивность вод незначит., выловы снижаются (1990 г – 0,9 млн. т., 2007 г. – 0,63 млн. )

Папуа-Новая Гвинея, Австралия

Морские транзитные пути, маршруты соед. Австралию с другими частями света.

Страны переселенческого капитализма, с важной ролью горнодобывающей пром., развытам морским хозяйством.

Занимает территорииоткрытой части Тихого океана.

Природно-ресурсный потенциал изучен слабо, главные известные ресурсы ЖМК.

химические и энергетические ресурсы не использ.

Низкой рыбопродуктивностью (менее 10 кг/км 2 ), улов незначителенмакс. Фиджи (48 тыс.т.)

практически не производится

Второстепенные морские трассы.

Слаборазвитые плантационные островные государства. Портовая инфраструктура практически не развита.

Близость к развитым государствам и районам нового интенсивного освоения.

Полезные ископаемые представлены: ПМР

США, Канада, Фосфоритам:

США (Калифорния), золотом, платиной, каменным углем, ЖМК, нефть: США (Аляска, Калифорния)

Опреснение, добыча брома (США)

Продуктивность прибрежных вод 200 — 500 кг/км 2 , уловы до 3 млн. т., динамика нейтральная.

Рыбный промысел развит в Беренговом море, заливе Аляска. Аквакультура

практически не произв.

Зона весьма интенсивных, транспортных перевозок, сконцентрированы перевозки сырья, леса, продуктов, реже готовой продукции.

Порты по грузообороту: Лонг-Бич; Ванкувер,

По контейнерам: Лос-Анджелес Лонг-Бич;

Близость к транспортным путям, при среднем развитии приморских государств.

Обнаружены крупные залежи ЖМК, есть месторождения золота, фосфоритов, платины, нефти.

Химические и энергетические ресурсы практически не используются.

Продуктивность средняя, вылавливается до 1,6 млн. т., уловы стабильны.

Более 50% уловов приходится на Мексику

Проходят транзитные транспортные пути через панамский канал. По грузообороту крупных портов нет, по переработке контейнеров: Бальбоа,

Экономика прибрежных государств среднеразвитая, развивается горнодобывающая отрасль, портовые комплексы только формируются.

Немного удалена от основных морских трасс.

Железные руды: Перу

В прибрежных водах в зоне апвеллинг наблюдается высокая продуктивность, уловы более 11,7 млн. т.

По уловам и произв. Аквакультуры:

Морской транспорт важен, т.к. осуществляет главные внешнеторговые связи стран.

Порты по грузообороту довольно мелкие.

По переработке контейнеров:

Вальпараисо, Сан-Антонио (Чили).

Развита горнодобыв. промышленность, рыболовство, плантационное с/х.

Вывод: Тихий океан – крупнейший из океанов, занимает около 1/3 поверхности Земли и почти половину площади Мирового океана. Экономико-географическое положение океана определяет его большую роль в мировом хозяйстве. Его воды омывают побережья трех континентов, где расположены свыше 30 прибрежных государств и территорий с общим населением почти 2,5 млрд человек. В бассейне Тихого океана сосредоточено около 60 % мирового промышленного производства, значительная доля сельскохозяйственного производства, богатые минеральные и биологические ресурсы. Регион дает более 1/2 мировых уловов рыбы. Транспортная система Тихого океана (около 1/3 мирового морского грузооборота), уступая Атлантике по объему перевозок, опережает ее по темпам роста. Характерная особенность морских путей в Тихом океане – их очень большая широтная протяженность (вдвое длиннее трансатлантических). Трансокеанские пути, соединяющие западные и восточные берега, группируются по двум направлениям: американо-азиатскому и американо-австралийскому.Наибольшая концентрация грузооборота отмечается в портах Восточной (Япония, Республика Корея, Китай) и Юго-Восточной Азии (более 3/4 общего грузооборота Тихого океана). Крупнейшие нефтяные терминалы Тихого океана сосредоточены в японских (Тиба, Иокогама, Кавасаки), американских (Лос-Анджелес, Лонг-Бич, Сан-Франциско, Валдиз) и международных транзитных (Сингапур, Думай) портах. Переработка контейнерных грузов распространена в портах Японии, США, Австралии, растет в портах «новых индустриальных стран» Юго-Восточной Азии и Китая.

Источник

__600x383.jpg)